«Коллекционеры сейчас – главная движущая сила мира искусства»

Разговор в Лондоне с коллекционером искусства Игорем Цукановым

17/03/2015

Живущий в Лондоне русский предприниматель и коллекционер Игорь Цуканов – очень приятный собеседник. Энергичный, интеллигентно амбициозный и одновременно чрезвычайно простой в общении. В день нашей встречи британская газета The Independent опубликовала рецензию на устроенную совместно семейным фондом Цукановых и галереей Saatchi выставку Post Pop: East Meets West. «О ней написали все крупные британские газеты», – говорит Цуканов, и у него действительно есть все причины чувствовать себя довольным. Экспозиция, в центре которой – метаморфозы визуального языка поп-арта на четырёх разных территориях – в России, Китае, Великобритании и США, – до 3 марта занимала все четыре этажа галереи, и всего здесь было показано 250 работ, авторы которых – 110 художников. Кураторами выставки стали Андрей Ерофеев (искусствовед и бывший заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи), Марко Ливингстон (независимый куратор, теоретик и соавтор многих выставок поп-арта) и Чан Цун-Дзун (Chang Tsong-zung, куратор и приглашённый лектор в Академии художеств Китая) – настоящая звёздная команда. В свою очередь, сама выставка стала одним из самых громких событий в художественной жизни Лондона на рубеже 2014–2015-го. В то же время стоит отметить, что Цуканов успел опередить Tate Modern, где масштабная экспозиция, посвящённая поп-арту, запланирована на осень этого года.

Tsukanov Family Foundation связывает с галереей Saatchi договор о партнёрстве на пять лет, и в центре этого сотрудничества – события, происходившие и происходящие на художественной сцене постсоветского пространства. Post Pop: East Meets West – это уже вторая выставка, проведённая в галерее Saatchi с помощью фонда. Первая – Breaking The Ice: Moscow art 1960–80 собрала поистине рекордное число посетителей.

Александр Косолапов. Ленин и Coca-Cola. 1982. 117 x 188 см. The Tsukanov Art Collection

Цуканов принадлежит к так называемым систематическим коллекционерам, для которых важен чётко выраженный фокус коллекции. В этой сфере он стартовал в 2000 году, обратившись к картинам русского авангарда начала ХХ века, но затем, довольно быстро осознав, что не сможет создать достойную коллекцию этого периода, т.к. лучшие работы находятся в собственности музеев, он решил заняться «вторым русским авангардом» (60–80-е годы). Его целью, которую можно уже считать достигнутой, было создать самую масштабную коллекцию работ этого периода. Как сказал Цуканов в одном из интервью, он стремится к тому, чтобы «второй русский авангард попал в школьные учебники». В настоящий момент в его коллекции – примерно 350 работ. Цуканову принадлежит самая большая в мире коллекция произведений семи наиболее значимых художников этого периода (Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Дмитрий Плавинский, Оскар Рабин, Олег Целков, Евгений Рухин, Александр Косолапов), и его следующая цель – открыть музей русского послевоенного искусства. Правда, это лишь одна из многих областей его деятельности – Tsukanov Family Foundation инициировал несколько программ поддержки образования и культуры в Великобритании и России.

Наш разговор проходит в доме Цуканова в Кенсингтоне, и он рассказывает, что при постройке здания тщательно продумывал возможности размещения здесь своей коллекции. Как человеку систематичному, логичность её экспозиции представляется ему чрезвычайно важной.

Игорь Цуканов. Пресс-фото

Вчера я была на устроенной вами выставке поп-арта в галерее Saatchi. Как вам самому кажется, достиг ли цели амбициозный план объединить российский, американский и китайский поп-арт?

У меня не было специальной цели объединить художников. У меня была другая идея. Мне хотелось показать развитие языка искусства на примере разных стран. В искусстве ХХ века, бесспорно, самым универсальным был язык поп-арта. Однако очень существенно отличаются способы его использования в России, Китае и Великобритании, где поп-арт и появился в 50-х годах, а затем уже расцвёл в Америке в 60-х. В сущности, выставка – это рассказ о том, как жившие в этих странах художники использовали один и тот же язык в совершенно разных целях. Вокруг этого языка и была, собственно, построена выставка. В то же время мы специально ограничили территорию, охватив только Россию, Китай, Великобританию и США, т.к. если бы на выставке были представлены и другие страны Европы и Азии, проект развернулся бы слишком широко, и нам было бы уже не по силам это реализовать. В то же время я знал, что посвящённая поп-арту выставка будет в этом году также показана в Tate Modern – и в отношении охватываемых территорий она будет более масштабной, но пройдёт в примерно в три раза меньшем помещении. Такие большие помещения, как в галерее Saatchi, даже в Лондоне найти трудно. Выставка в Тейт будет называться World Goes Pop, и, если честно, я не представляю, как они, выставляя по одной, двум работам, смогут реализовать эту концепцию. Когда я начал работу над проектом, моей идеей было сформировать экспозицию совершенно иначе, чем это обычно делают музеи. Вот так и родилась идея о тематических разделах – не по художникам или странам, а по кругам тем, для которых соответственно подбирались художники.

Концепция выставки – это была ваша идея?

Да. Можно сказать, что я здесь работал по аналогии с кино – как продюсер. В качестве продюсера я выдумал концепцию, для реализации которой мне была необходима помощь режиссёров (кураторов). В данном случае у каждой страны был свой куратор. Тут очень важен опыт. Не могу припомнить, чтобы такую масштабную выставку создавали три куратора. Обычно это один человек. И выставка – это его личный выбор. В данном случае я этого одного куратора как бы заменил собой – став продюсером, т.к. по-другому идею просто невозможно было бы воплотить. К тому же и времени было очень мало – восемь месяцев, что для выставки такого масштаба немилосердно короткий срок. Обычно такие проекты длятся как минимум три года. И если их реализуют музеи, два года отводятся для научной работы. У нас на это просто не было времени. Я посчитал, что люди, являющиеся лучшими профессионалами в своей области, и так уже всё знают, и поэтому дополнительная научная работа здесь будет не нужна. Моим главным заданием было создать команду. В этом отношении очень помогла галерея Saatchi, в отдельных случаях и переговоры мы вели через них, потому что было чрезвычайно важно, чтобы люди согласились. Куратор английского раздела Марко Ливингстон – респектабельный профессор истории искусства, опытный и очень серьёзный человек. Для него включиться в какие-то новые проекты довольно трудно – в том числе с точки зрения репутации. Процесс переговоров с ним был долгим и сложным. Сначала он отказался, потом согласился, затем опять отказался. В конце концов мы всё-таки договорились.

А из художников никто не отказался?

Это – интересный аспект, в особенности если говорить о британском и американском разделах. Можно сказать, что то, что нам удалось, – это примерно 60% от того, что было задумано. Были две проблемы. Первая – получить работы некоторых художников было очень сложно. Особенно работы Джеффа Кунса, потому что у него были одновременно две большие выставки – ретроспектива в Музее Уитни в Нью-Йорке, которая затем переезжала в Центр Помпиду в Париже. Галерея Гагосяна, которая представляет Кунса и с которой мы вели переговоры, вначале согласилась дать работы, но затем отказалась под предлогом ретроспективы, пожеланий клиентов и т.д. В результате Джеффа Кунса мы нашли в Мексике – в совершенно неожиданном месте. Так же сложно шло дело и с Ричардом Принсом. Короче, были многие художники, работы которых были чрезвычайно важны для выставки, однако подступиться к ним было чрезвычайно трудно. В свою очередь, с другими был отдельный разговор. Один британский художник, работы которого мы очень хотели включить в экспозицию и которого я хорошо знаю, сразу же согласился, так сказать, с величайшей радостью. Однако после этого его галерея – очень крупная и хорошо известная – написала нам письмо, что они в будущем году готовят выставку этого художника и запрещают до этого экспонировать его работы. Так сказать – welcome to the art world. Во втором случае речь шла об очень известной британской художнице, галерист которой написал нам, что он не считает, что её следует причислять к поп-арту, и поэтому её участие в этой выставке могло бы породить неправильное представление о ней. Письмо было очень странным, и позже я выяснил, что у этой истории есть свои нюансы, корни которых растут ещё из 90-х годов и личных отношений конкретного галериста и Чарльза Саатчи. Эти подводные камни выныривали время от времени; часть проблем удалось решить, часть – нет. В то же время у нас ведь не было задачи собрать всех возможных художников. Сотня – и так уже довольно много. Но если говорить о самых важных именах, все они представлены на выставке, хотя в плане качества работ мне бы хотелось, чтобы часть из них была бы лучше, но – как получилось, так получилось.

Оскар Рабин. Скрипка на кладбище. 1969. 80 x 101 см. The Tsukanov Art Collection

У вашей первой выставки, устроенной совместно с галереей Saatchi – Breaking the Ice, был феноменальный успех: более 600 000 посетителей за 3,5 месяца. Как вы объясните это? Они действительно пришли из-за русского искусства?

Здесь есть один важный момент, который не все понимают. Я пришёл из другой профессии – работал и как учёный, и как предприниматель и финансист, – у меня есть свой взгляд на многие вещи. В связи с этим, обратившись к миру искусства не только как коллекционер, но ещё и с идеей устраивать выставки, я смотрел на этот процесс иначе. Для меня были важны некоторые принципиальные вещи. Во-первых, каким бы хорошим ни было содержание, если вы делаете выставку в маленьком помещении и в месте, которое не привлекает внимания, это привлечёт только 10% потенциальной аудитории. Это так же как с кино art-house. Фильмы сами по себе хорошие, однако не могут выйти на более широкую аудиторию, чем какой-нибудь небольшой клуб или специфический фестиваль. Во-вторых, интерес к художественной выставке будет только в том случае, если она не только пройдёт в нужном месте, но и будет тематически сильной. Шоу. Чтобы люди, которые на неё пойдут, видели развитие этой темы. Важно приблизить выставку к масс-медиа и их возможностям. И в мире очень мало тех, кто так всё организует. Даже среди крупных художественных институций. В-третьих, нужен объём. Главным образом, финансовый, т.к. часто отсутствие денег не позволяет сделать то, что вы задумали. Тогда начинаются компромиссы, а это уже другая история.

При создании Breaking the Ice моей амбицией было то, чтобы она стала самой большой в истории выставкой, посвящённой конкретному периоду. 60–80-е годы ХХ века были уникальным периодом, который вряд ли когда-либо повторится. С этой точки зрения это была чисто историческая выставка. И я больше никогда не буду делать исторических выставок, потому что их можно осуществить только один раз. После неё я общался с несколькими галереями, которые признали, что подобной выставки в Лондоне не будет как минимум следующие 15 лет: нет смысла, потому что это уже сделано.

Однако вы спрашиваете меня о посетителях. Это – интересный аспект. И здесь, в Лондоне, и, я думаю, и в других местах показателем успеха является посещаемость выставки. На это смотрят все. И в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. С одной стороны, что бы вы ни делали в галерее Saatchi, сюда так или иначе всегда приходят люди. Это определяет даже само место нахождения галереи, к тому же каждую выставку сопровождает громадная поддержка в медиа. Вопрос скорее стоит так – как они приходят? Можно сказать, что они приходят как транспортный поток, увеличивающийся с каждым крупным событием. Это очень хорошо видно. В сущности, вы можете устроить в галерее Saatchi любую выставку, всё равно у неё будет 2000–3000 посетителей в день. В свою очередь, если выставка будет более масштабной, число посетителей будет уже 5000 и больше. Посещаемость очень важна, в особенности для корпоративных спонсоров. И надо сказать, с этой точки зрения и последняя выставка очень успешна: были дни, когда число посетителей достигало 7000.

Как началось ваше сотрудничество с галереей Saatchi – они отыскали вас или вы их?

Они нашли меня. Когда я решил устроить в Лондоне выставку Breaking the Ice, я обратился в несколько галереев и музеев. Я послал своё предложение также Saatchi, они какое-то время молчали, а затем обратились ко мне, говоря, что у них есть другое предложение. Они хотели бы организовать небольшую тематическую выставку из своей коллекции, и если я устрою ещё одну параллельно с ней, то это было бы прекрасно. Так мы и договорились. Однако когда оказалось, что успех выставки ещё больше, чем можно было представить, они обратились ко мне ещё и с другим предложением – сообщив, что они всё взвесили и хотели бы заключить договор о партнёрстве. У меня есть возможность в течение шести лет делать в галерее Saatchi любые выставки, какие я только пожелаю, по кругу тем, связанных с республиками бывшего Советского Союза. Следующим будет Азербайджан. Так как я каждый раз хочу открыть какой-то новый ракурс, я скомбинирую его с Турцией. Вот таким путём показывая обе эти ситуации. Затем последует Грузия – я ещё не продумал, с кем вместе.

Но можем ли мы вообще говорить о национальном искусстве в таком глобальном мире, в котором мы живём?

Думаю, что в данный момент больше уже не можем. Если заглянуть в историю искусства – оно было национальным до начала ХХ века, когда искусство понемногу начало становиться интернациональным. Париж стал своеобразным центром, туда стали направляться и коллекционеры из разных государств, и художники. До этого все были по отдельности – французы, американцы, британцы. Позже центром стал Нью-Йорк, и все отправились туда. С этой точки зрения мир искусства уже давно перестал быть национальным. Однако всё равно – и под крышей Christie's, и Sotheby's по-прежнему существуют аукционы итальянского, французского и русского искусства, на которых почти всегда бывает представлено и современное искусство. Хотя национальное искусство как таковое больше не существует, и никто больше в сущности не знает, что это такое, по инерции эта история по-прежнему продолжается.

Но всё-таки, несмотря на всё сказанное, в Лондоне, например, есть очень большая французская, итальянская и русская общины. А сейчас стремительно образуется и китайская. Все эти общины хотят показать своих национальных художников. Мне кажется, это вполне естественно. Может быть, не тех, кто уже стал глобальными звёздами, но ещё не известных широкой публике. Поэтому французские спонсоры и живущие в Лондоне состоятельные французские семьи помогают своим художникам. Немцы – немцам. Это не признак национального искусства – скорее это знак определённой поддержки для художников, пришедших из вашей страны. И по ассоциации – это также поддержка культуры своей страны. По-моему, это хорошо, и я тоже занимаюсь этим. Однако на уровне коллекционирования я уже какое-то время назад принял решение, что больше не буду заниматься национальной коллекцией. Ту коллекцию, которую я создал и которую показал на выставке Breaking the Ice, в своём роде можно считать точкой над «i». Моя следующая коллекция будет уже совершенно другой. Она будет интернациональной, хотя её концептуальной основой определённо будет тема, а не конкретные художники.

Виктор Пивоваров. Полёт полёт. 1973. 173 x 113 см. The Tsukanov Art Collection

Как вам кажется, удалось ли вам в Лондоне пролить свет на «русское искусство»? Или предстоит ещё многое сделать...

Мне кажется, если вы в хорошем смысле слова занимаетесь поддержкой истории культуры своей страны, то тот факт, являетесь вы русским или не русским, немцем или не немцем, играет лишь второстепенную роль. Намного важнее контекст, в котором вы показываете этих художников, чтобы они не стали представителями только одной страны и одного конкретного периода. В противном случае вы это превратите в этнический, очень ограниченный сюжет. Поэтому частью моей стратегии было сообщить: да, тот период, которым я занимаюсь и которым занимаются и другие коллекционеры, в своём роде уникален. Потому что существовала определённая цивилизация, которой больше нет. И эта цивилизация породила определённых художников, действительно работавших с темами и методами, которые можно сравнивать с опытом художников Европы и Америки. Конечно, в их случае всё происходило в другом контексте. Многие из тех, кто пришёл на выставку, выстраивали параллели между Владимиром Вайсбергом и итальянским художником Джорджо Моранди. Эти параллели увидели и критики. После этого я много раз говорил и писал, что вместе с концом этой советской цивилизации тот мир перестал существовать. Поэтому мы можем говорить только о воспоминаниях или свидетельствах, которые надо оставить музеям, – о том, как она в своё время создавалась. Но этого мира больше нет.

Было время, когда всюду пытались притянуть русские деньги. Насколько велико, по-вашему, было в эти годы влияние русских коллекционеров на происходившее на рынке искусства? И вызвало ли оно экстремальный, доходящий до абсурда подъём цен, подобно тому, как, например, в 80-х годах происходил бум японской иены?

У этой темы несколько уровней. Это не так просто – появились русские деньги, они там что-то купили... Одна история – это русские, которые покупают только русское искусство, и другая – те, кто покупает интернациональные имена. Они покупают трофеи. Если говорить о русских, которые покупают русских, – первые бизнесмены, которые в своё время разными способами заработали деньги (позже за ними последовали чиновники), принадлежали к поколению, которое особо не интересовалось современным искусством. Когда они начинали, им было лет 35, сегодня им около или немногим больше пятидесяти. Искусство, которое они приобрели, соответствует их личному вкусу. По большей части это было русское искусство конца XIX и начала ХХ века. И в этой нише, да, можно так сказать, что большие русские деньги резко подняли цены. Айвазовский в начале 90-х годов ХХ века стоил каких-то 40 000 или 30 000 долларов, а на рубеже веков эти же самые работы стоили ровно в десять раз больше. А иногда и ещё больше. Это – классический пример того, как всё это работает. Однако с современным искусством так не происходило, потому что это совершенно другой вид восприятия. Ещё нагляднее это можно видеть в случае актуального искусства. Здесь вообще не наблюдается никакого роста русского рынка. Конечно, есть отдельные коллекционеры – каких-нибудь 10–15 человек; однако работы молодых русских художников, цены на которые варьируются от 10 000 до 15 000 долларов, то поколение, которое в принципе уже могло бы себе позволить их приобрести, пока не покупает. Так сказать, у всех в сейчас настроение не очень. Поэтому эти два рынка резко разделяются: русское современное искусство – это одна история, русское искусство – совсем другая. В одном поле есть русские деньги, во втором – нет.

Однако если абстрагироваться, это же всё равно – японские, арабские, китайские или русские это деньги. Главный вопрос – когда такое большое количество денег притекает на арт-рынок, то это помогает или же, наоборот, мешает развитию искусства?

В этом случае речь не только о каких-то китайских, арабских или русских деньгах. Те полтора миллиарда долларов, которые в течение последней недели прокрутились только на аукционах Нью-Йорка, свидетельствуют лишь о том, что отдельные художники в наши дни стали так же интересны, как самолёты и дома. Приобрести их работы стало делом престижа. В то же время те, кто покупают, не всегда являются коллекционерами. Коллекционер может купить и что-то намного более дешёвое и неизвестное, потому что это соответствует направлению его коллекции. Появились своеобразные скупщики искусства (art buyers), которые просто покупают. Знаю довольно много таких, и они никогда не станут коллекционерами. Один из них, например, за последние пять лет купил огромное количество работ. На сотни миллионов. Серьёзный человек. Когда я его спросил – зачем, он ответил: мне так хорошо. Мне хорошо, всем хорошо. Ему около пятидесяти. До этого искусством никогда не занимался. Однако теперь есть такой клиент, и в Christie's его буквально на руках носят.

С одной стороны, в этом нет ничего плохого, с другой – если 80% денег уходит только на долю этих 5% от рынка искусства, на остальной рынок деньги не попадают. И в связи с этим, всем остальным галереям (за исключением топ-игроков) от этого лучше не становится. Потому что деньги уходят совсем в другую сторону, и они никоим образом не связаны с самими основами рынка искусства. Рынок искусства всегда был очень трудным и сложным, и таким он и останется.

Дмитрий Плавинский. Космический феномен над Иерусалимом. 2000. 150 x 150 см. The Tsukanov Art Collection

В известной степени – абсурдная ситуация. Деньги как будто бы помогают тем, чьи работы и так уже стоят запредельно, и в связи с этим они становятся ещё дороже, потому что все их хотят. В свою очередь к тем, кто образует базу для всего этого, они вообще не попадают...

Так это и есть, и так было всегда. Я уже какое-то время довольно тесно связан с Йельским университетом и Школой искусства Goldsmiths, и в связи с этим довольно хорошо знаю их статистику. Прогнозы Goldsmiths говорят о том, что через десять лет продолжат работать в профессии художника менее 10% их выпускников. В среде банкиров, юристов и врачей дело обстоит совсем не так. Фактически эти люди остаются где-то около искусства и занимаются чем-то, связанным с ним, но деньги зарабатывают в другой сфере. Если бы в искусстве было больше денег, вряд ли бы оставались только эти десять процентов. Насколько мне известно, то же самое происходит в музыке. Школы готовят слишком много музыкантов, которые потом не могут найти работу.

Вероятнее всего, тут работает и совпадение обстоятельств, которое превращает кого-то в настоящего везунчика. Как в случае Кунса, Кифера, Капура... То, почему именно их работы стоят так дорого, никто реально объяснить не может.

Конечно, не может. У Кунса тоже были подъёмы и спады, и вряд ли кто-то в своё время мог бы предвидеть, что он будет стоить столько, сколько сейчас. В то же время для того, чтобы кто-то мог заплатить за твою работу так много,нужно чтобы было что-то ещё – мощная харизма, какой-то личный сюжет, просто так это никогда не произойдёт. Кифер, конечно, выдающийся художник, в то же время, таких довольно много, однако эти цифровые показатели между ним и остальными отличаются раз в десять. Это сложный вопрос, и честно говоря, я тоже до конца не понимаю, как эта система работает. Но интереснее скорее другое – кому это помогает? Например, если работы какого-то художника, которого представляет очень весомый галерист, стоят в среднем 500 000 долларов, и этот галерист берёт под крыло ещё двух новых авторов, ему намного легче будет говорить с коллекционерами: вот, я беру этого художника и буду работать с ним ещё десять лет. Тогда коллекционеры к нему прислушаются. Большие галереи, которые абсорбируют такое громадное количество денег, так или иначе вынуждены расширять круг своих художников новыми именами. И вес галерей оказывает влияние и на уровень цен на их вещи. Возможно, не решающее, и всё же серьёзное. Но таких галерей немного. И тем, кто не находится на этом уровне, очень трудно убедить покупателя, почему произведение конкретного художника надо купить за 30 000, а не за 10 000 долларов. Объяснить это невозможно.

Недавно я брала интервью у одного известного галериста, который сказал, что они не продают, а скорее размещают искусство. Так сказать, невозможно просто зайти в галерею с чемоданчиком...

Принимая во внимание специфику моей коллекции, я не покупал работы в больших галереях. У них просто нет того, что нужно мне. Однако я покупал у художников, и там это однозначно работало. Художник хочет, чтобы его работы находились в больших коллекциях и таким путём становились бы известными и т.д. Просто так художник ценную работу не продаст. Продаст какую-нибудь другую, а то, что ему самому дорого, он отдавать не захочет. Возможно, сходным образом думает и галерист, когда говорит, что стремится к тому, чтобы лучшие работы находились в престижных коллекциях. Одновременно – не главная, но одна из причин в том, что галереи хотят контролировать движение искусства. Хороший коллекционер никогда не кинется перепродавать работу, а скорее после этой купит что-то ещё, и это сразу же – следующая сделка. Нормальный менеджмент.

Илья Кабаков. Праздники № 1. 1988. 100 x 160 см. The Tsukanov Art Collection

Вы начали собирать свою коллекцию с искусства русского авангарда начала ХХ века, но когда вы поняли, что не сможете сделать её действительно полной, обратились ко второму периоду русского авангарда. Насколько далека или близка ваша коллекция от полноты в настоящее время и что вы собираетесь делать с ней в будущем? В некоторых интервью промелькнула мысль о создании музея.

Я сказал бы так: если бы можно было объединить три коллекции, тогда это была бы самая крупная в мире коллекция работ этого периода. Моя коллекция в настоящее время самая обширная, если говорить о начале периода – 60-х годах. В свою очередь, 70-е и 80-е годы намного масштабнее представлены в коллекции Вячеслава Кантора. В ней имеются выдающиеся работы Кабакова и Булатова. У него есть собственный частный музей в Швейцарии, который, однако, закрыт для широкой публики. Третья коллекция принадлежит фонду «Екатерина», и в ней больше представлены 80-е годы. Но такой музей и объединение этих коллекций – наверняка невыполнимая мечта. Сам я свою коллекцию определённо передам фонду, но какому-нибудь публичному пространству – скорее всего здесь, в Лондоне.

Лучше в Лондоне, чем в России?

Да, но не потому, что в России сейчас всё меняется. Через какое-то время поменяется снова. В России и так слишком много всего. В Москве слишком много ресторанов, слишком много музеев. Один мой хороший знакомый строит музей в Москве. В действительности уже почти построил. Он называется Музей русского импрессионизма. Я не критикую эту идею, но говорю ему: что такое русский импрессионизм? Это русские художники, которые учились и работали во Франции. И вот ты теперь хочешь, чтобы они представляли Россию? А что такое в Москве частный музей по сравнению с Третьяковской галереей? Кто увидит эти работы? В свою очередь, если ты, например, открыл бы музей русского импрессионизма в Париже, это был бы совсем другой рассказ. Потому что точкой отсчёта была бы французская история, и в то же время во Франции ничего такого нет, и люди туда приезжали бы со всего света. Я рассказываю это только, чтобы проиллюстрировать, что в России нет идеи создать что-то в этом роде. В свою очередь, в Лондоне я хочу объединить две, три, а может быть, и ещё больше коллекций. Пусть это будет живое пространство, а не просто музей. Вот теперь следующие пять лет я буду заниматься проектами с Saatchi, а потом уже буду думать, что делать дальше.

Олег Целков. Пять лиц. 1980. 200 x 160 см. The Tsukanov Art Collection

Однако вы вашу коллекцию считаете законченной?

Знаете, она близко к этому. Проблема в том, что я больше не могу найти ничего такого, что принципиально увеличило бы её ценность. Любая работа, которую я к ней присоединю, будет просто дополнением к тому, что уже есть. И я сам это великолепно вижу. Недавно я был в Москве на аукционе, где продавалась какая-то работа Целкова. Это один из художников, чьи работы я обычно покупаю, т.к. они сравнительно редки. На этот раз это была не работа первого уровня, а скорее второго – у меня есть намного лучшие работы, но всё равно в таких случаях я обычно покупаю. Так я сделал и на этот раз, и вместе со мной покупал ещё один человек. Мы поднимали, поднимали цену, пока в один момент я не подумал – а если у этого человека это, например, первый Целков из 60-х годов. Ему он определённо нужен намного больше, чем мне, у кого это будет седьмой или восьмой – и в то же время этот совсем не самый лучший. Я понял, что торгуюсь по инерции, потому что не могу упустить, и остановился. Он купил эту работу за 120 000 евро. После этого случая я понял, что мне, вероятно, или надо совсем уйти, или же надо усиливать тех художников из моей коллекции, которыми я до сих пор меньше занимался. У меня, например, есть три работы Кабакова. Очень хорошие. Однако лучшую коллекцию Кабакова создать уже невозможно. Многие работы Кабакова купил Абрамович, да и другие тоже. Можно купить ещё одну работу, но это всё равно не то. И когда я проанализировал эту ситуацию, то понял, что фактически я близок к тому, чтобы поставить точку на уже имеющейся коллекции. Лучше остановиться и начать делать что-то другое. Между прочим, недавно я сам обменялся работами. Очень смешная история. Есть один коллекционер, довольно известный, у которого довольно большая коллекция. Она не структурирована, такая немного дикая, много всего разного. Я ему говорю: у тебя же есть очень хорошие работы Дмитрия Краснопевцева. Это такой утончённый русский художник 60-х годов, очень известный. Я говорю: создай лучшую в мире коллекцию Краснопевцева, и все обратятся к тебе – музеи и т.д. Так как у меня была одна работа именно Краснопевцева, я ему говорю: смотри, а у тебя, в свою очередь, только одна работа Булатова. Что ты там с одной работой сделаешь? А у меня из 60-х годов есть уже есть четыре. Меняемся? И мы обменялись: я ему отдал Краснопевцева, он мне – Булатова. Ему хорошо, мне хорошо. И с ценой там никакой связи нет. Если смотреть по рыночной стоимости, я ему, может быть, отдал в полтора раза более дорогого Краснопевцева, чем могла бы стоить эта конкретная работа Булатова. Но какая разница?

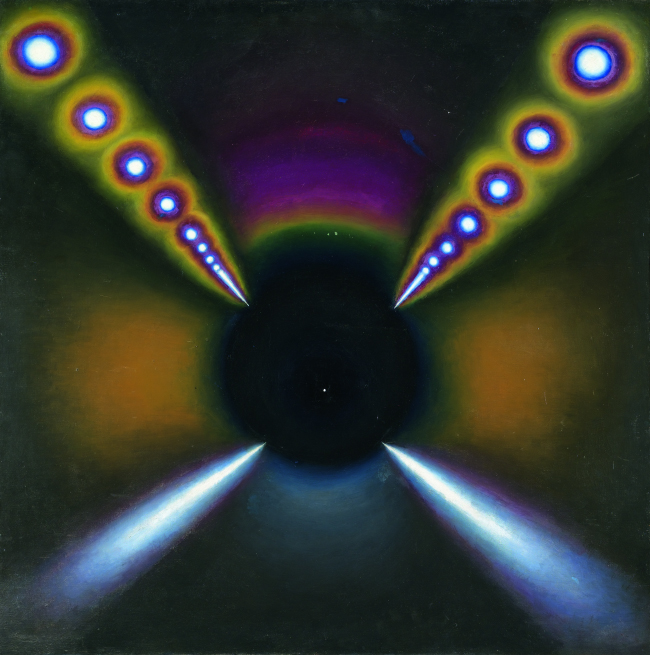

Эрик Булатов. Чёрный тоннель. 1964. 99 x 99 см. The Tsukanov Art Collection

Возвращаясь к аукционам – гоняясь однажды за какой-то работой Булатова, вы всё же не оказались готовы заплатить за неё 800 000 фунтов. Позже оказалось, что, не зная этого, вы мерились силами со своим хорошим знакомым Шалвой Бреусом.

Да, это стопроцентная правда. Но у этой истории есть продолжение. У работы Булатова «Входа нет», за которую мы торговались, есть две версии. Первая находится в Париже, в Центре Помпиду, который обычно не даёт её на выставки. Вторую Булатов создал для какой-то выставки, и после неё она оказалась на аукционе Phillips de Pury. Формат работы небольшой – 1,5 x 1,5 метра, но мне она была очень нужна, т.к. в своём роде это считается принципиальным произведением Булатова. И она, очевидно, так же была нужна Шалве, т.к. и у него очень хорошая коллекция Булатова.

И вот – примерно через год после этого аукциона ко мне обратился один коллекционер, который сказал, что знает, что самая большая вещь Булатова, которая находится в Третьяковской галерее, вовсе не является её собственностью. Это – произведение, которое в своё время он спонсировал, и оно фактически принадлежит ему. Галерея хотела его выкупить, четыре года шли переговоры, но так ничего и не вышло. Эту работу Булатов делал для какой-то выставки – как последнюю. Коллекционер показал мне все бумаги и спросил, не хочу ли я её купить. Я сказал: хорошо, если ты сможешь каким-то образом заполучить её из Третьяковской галереи. В конце концов он это сделал, и я приобрёл картину. В связи с этим получилось, что к одной работе я не подступился, но получил другую.

Правда, у Бреуса есть ещё одна уникальная работа – картина Виталия Комара и Александра Меламида, на которой Солженицын встречается с Генрихом Бёллем на даче Ростроповича. Я хотел занять её у Бреуса для выставки в прошлом году. Но он мне сказал, что не может дать, потому что хочет открыть с ней первую выставку в художественном центре Ударник. Я сказал: Шалва, я всё понимаю. И так как он в настоящее время систематически собирает и стремится создать самую большую коллекцию соцарта в мире, я, как только узнаю, что какая-то работа где-то появилась, звоню и спрашиваю, не нужна ли она ему. Мы пытаемся как-то разделиться, чтобы не работать на одной и той же территории. И в сущности уже сделали это.

Вы много покупали на аукционах, а иногда и не глядя на цену. Что происходит с коллекционером на аукционе? Эмоционально, чисто по-человечески? Вы можете сохранять рациональное мышление или же там начинается охотничий инстинкт?

Я не очень эмоциональный человек. Не знаю, следили ли вы за последним аукционом русского искусства – там совсем обычная работа [Валентина] Серова, начальная цена которой была 1 миллион фунтов, была продана за 9 миллионов. За неё боролись два покупателя, очень эмоциональные русские миллиардеры, которых я очень хорошо знаю. Каждый из них прекрасно знал, кто его соперник, однако при этом хотел показать свою мощь... И вот так они подняли цену в девять раз, и тот, кто эту работу в конце концов купил, так и не понял, зачем ему это было нужно. Однако по крайней мере все скажут, что он переиграл того, второго... И в то же время это происходит с ними не первый раз. Как уже смеются, вот они – те, кто поднимает цены. В мире искусства они стали ходячим анекдотом. Что касается меня – и я этого никогда не скрывал – мне в своё время покупать на аукционах было очень легко, потому что конкретные работы я всегда оценивал несколько по-другому, чем те, кто соперничал со мной. В то же время довольно часто против меня на аукционах выступал не сам покупатель, а дилер или кто-то ещё, и я это всегда хорошо знал, чувствуя, что у человека бюджет ограничен. Когда цена поднимается и поднимается, в какой-то момент чувствуешь, что тот, другой, в растерянности, ему надо кому-то позвонить, надо узнать, у него есть свои границы. Поэтому всё, что я хотел, я всегда покупал. Случай с Шалвой Бреусом был первым, когда кто-то перекупил то, чем я заинтересовался. Хотя я сразу понял, кто был тем конечным покупателем.

А почему вы отступили? Решили, что эта конкретная работа Булатова просто столько не стоит?

В случае Булатова это был первый раз, когда я понял, что мой противник – он пойдёт дальше и дальше... И мне не показалось рациональным продолжать. Я остановился потому, что против меня встал человек, для которого эта работа была чрезвычайно нужна. Это редко случается на аукционах. Даже на самых больших мировых аукционах вы довольно редко встретитесь со случаями, когда первоначальная цена повышается в пять – шесть раз. Обычно у Christie's и Sotheby's она вырастает в полтора или два раза. В десять – такое возможно только в России.

Вы приобрели также Дэмьена Хёрста. Это вроде бы слегка стереотипно?

Моя жена хотела приобрести для своего московского бюро какие-нибудь работы, авторами которых не были бы русские художники. Я сказал – ок, т.к. в моих планах была выставка, на которой были бы представлены работы, уже ставшие частью мэйнстрима в 90-х годах. И Дэмьен как раз из таких. Так же как Марк Куинн, одновременно являющийся моим хорошим другом. Он, может быть, не суперглобальная звезда, но он – очень хороший художник. Следует заметить, что мне пока ещё не ясна тема моей будущей коллекции, но понемногу она проясняется.

Можно сказать, что вы уже созрели, но ещё не сфокусировались.

Да, точно подмечено.

Но в любом случае вы не остановитесь?

Остановиться трудно. Можно направить эту энергию в каком-то другом направлении. Однако вопрос в том – куда? Если бизнес как таковой больше уже не интересен, что-то ведь надо делать, с этой точки зрения искусство – хорошая вещь, которой можно заниматься.

Насколько важна для вас дружба с художниками?

Это очень зависит от поколения. То поколение художников, которое представлено в моей коллекции – те, кто ещё живы и, слава Богу, таких ещё много, им уже около восьмидесяти. Я с ними всеми встречался, многие бывали у меня дома, у нас великолепные отношения, потому что они видят то, что я делаю, и им это нравится. Но есть ещё один нюанс. Одно дело просто поговорить с художником и, так сказать, выпить вместе. Второе, когда художник начинает говорить с тобой как с равным. На это способны очень немногие. Может быть, из-за своего образования, может быть, потому, что я действительно очень серьёзно изучал искусство, и я могу разговаривать с ними о вещах, которые, возможно, и они сами до конца не понимают. Это открывает большие возможности. Надо сказать, что для меня самое интересное, когда я могу час или два поговорить с одним из них не о жизни, а о их работах. В то же время это поколение художников, в том числе и те, кто в своё время уехал из России, – очень замкнутые люди. Они всё время работали как бы в подполье, в закрытых студиях. Даже тогда, когда им исполнилось 30 и 40 лет, они не ходили на приёмы, не давали интервью журналистам, у них не было возможности создать образ художника, каким он является в нашем сегодняшнем понимании, – т.е. художника, который одновременно должен быть самопромоутером, который умеет хорошо высказаться и т.д. Это поколение по-прежнему очень закрытое, и это сразу чувствуется в разговоре. Напротив, молодые – совершенно другие, они ходят на приёмы, общаются... Конечно, я с ними встречаюсь, посещаю их мастерские, и они меня воспринимают, как человека, от которого можно услышать что-то важное для их работы. Они просят у меня совета. Я очень щедро делюсь с ними, ничего не боюсь сказать, и им это нравится. У меня с художниками очень хорошие отношения. Да, некоторые даже могут иногда обидеться, почему я не выставляю или не покупаю их работы. Я много не покупаю, однако поддерживаю диалог с художниками, и им эти разговоры интересны.

Олег Васильев. Перед закатом. 1990. 210 x 165 см

Как вы считаете, в чём заключается ответственность коллекционера?

Я не думаю, что у коллекционера есть какая-то особая ответственность. Коллекционер – это человек, у которого есть своё, конкретное видение. В то же время оно может отличаться не только от видения другого коллекционера, но и от видения художника. Если бы я был художником, то мне, например, было бы очень интересно узнать, как на мои работы смотрят не обычные зрители, а очень профессиональные люди, которые вкладывают в искусство свои деньги. И которые уже достаточно много в этой жизни сделали в других областях. Для меня это мнение было бы одним из самых важных. Правда, есть часть художников, которые так не считают. Они считают, что можно делать всё, что хочешь. Поэтому мне кажется, что миссия коллекционера – всё время создавать своё индивидуальное видение. У музеев это всё совершенно по-другому. У русских есть поговорка: всяк кулик своё болото хвалит. Может быть потому, что я как раз из этого «болота», я считаю, что коллекционеры сегодня – главная движущая сила мира искусства. Музеи – это то, что следует за ними. Правда, работники музеев думают по-другому – им кажется, что это они со своими кураторами и т.д. задают тон. Я так не считаю.

Говоря о создании коллекции – музеи по большей части покупают проверенные ценности. И часто, когда работа уже дорого стоит. Кажется, они боятся рисковать, инвестируя в искусство, которое могло бы стать интересным через десять лет.

В 90 процентах случаев так и есть. В 10 процентах, может быть, есть какие-то нюансы. Конечно, музей – публичное место, и у него вроде бы есть свои преимущества, в то же время музеи всё время утверждают, что они независимы. Правда в том, что реально они таковыми не являются. У меня с музеями было довольно много дел, и я прекрасно вижу, как там принимаются решения. И совсем не так, что их принимает или на них влияет общество. Но музеям нравится делать вид,что дела обстоят именно так.

В целом ряде европейских музеев современного искусства уже спустя не очень долгое время охватывает чувство, что всё это где-то уже было видено. Где бы ни находился музей, там обязательно будет какая-нибудь работа Пикассо, Лихтенштейна, Уорхола... Это уже начинает становиться скучным.

Там есть один нюанс. Этот Уорхол или Пикассо у них есть не потому, что музей сам купил бы эти работы, а потому, что им их дарят. Как известно, у музеев никогда нет денег. И то, что они тогда делают, – обращаются к своим спонсорам. Я тоже покупал для музеев. Для Третьяковской галереи, например. Как я это делаю? Они присылают мне список работ, которые утвердила экспертная комиссия и признала их хорошими. И я из этого списка покупаю работы только тех художников, которых считаю интересными для себя. Таких в этих списках совсем не так много. В то же время есть много коллекционеров, которые там вообще ничего интересного не находят. Поэтому я уверен, что в большинстве случаев так это и происходит – музеи приходят к тем, кто их поддерживает, с желанием приобрести то или то; в свою очередь, человек им отвечает: так и так, вот это я могу купить, а это – ни в коем случае не куплю... Или если какой-то коллекционер собирал всего понемногу – в стилистике трофеев, – позже он эти работы может отдать музею. Вот так эти коллекции музеев и создаются.

В свою очередь, как только музей устраивает выставку какого-то коллекционера (и, не дай Бог, если он к тому же состоит в его совете), сразу же закипает дискуссия об этичности процесса. Если бы ваша коллекция была выставлена в Третьяковской галерее или же как сегодня – в галерее Saatchi, увеличило бы это её рыночную стоимость?

Я не уверен, что в случае выставки в Третьяковской галерее или в Saatchi цены на находящиеся в моей собственности работы поднялись бы. Я не вижу прямой связи между этими вещами. Однако, глядя с точки зрения общепринятой практики, если коллекционеру предлагают выставиться или предоставить свои работы для музейной выставки, большая часть обычно соглашается. Это безусловно идёт на пользу коллекции, т.к. у музейных выставок есть каталоги, и факт, что работа была в ней опубликована, повышает её стоимость на аукционе. Однако не все коллекционеры соглашаются дать свои работы для выставок. Например, собирая работы для выставки поп-арта, я был вынужден обратиться к нескольким аукционным домам, т.к. иначе такие работы нельзя было получить. У меня хорошие отношения с Sotheby's, и я думал – сделаю список с десятью работами, и они обратятся к коллекционерам, которым они их продали. Sotheby's согласился. В свою очередь, три из опрошенных коллекционеров сказали «да», семь – «нет». Я подумал – а какова логика тех семи? Я это не понимаю. По-моему, коллекционерам следует давать работы и радоваться этому, да и художник будет только рад, если его работа будет выставлена. Всем надо работать сообща. Но это, к сожалению, случается не всегда.

Можно сказать, что искусство – это зеркало своего времени. Как вам кажется, какие из современных художников выражают это точнее всего?

Честно говоря, трудно сказать. Я на эту тему могу только строить предположения. Если посмотреть на Великобританию – какое время искусство может отражать в данный момент? Что вообще отражает эпоху? Вероятнее всего, какие-то события. Однако чаще всего они являются политическими, но не культурными или экономическими. Какие-то значительные политические метаморфозы. С этой точки зрения в случае России, может быть, и можно было бы говорить о каких-то ассоциациях. В 90-х годах было уникальное ощущение, что всё рушится, но ещё ничего не создано. Точнее, всё уже рухнуло, но ничего не создано вместо этого. У меня 90-е годы больше всего ассоциируются с Олегом Куликом, а также с Владимиром Дубоссарским и Александром Виноградовым. Если посмотрим в сегодняшний день, то сумасшедшую идею, что государство как таковое буквально исчезает, на языке искусства удачнее всего выражают группа «Голубые носы» и Pussy Riot. Они лучше и быстрее всех чувствуют, что всё опять рушится. Что-то уже было создано, и теперь опять рушится. Этот эффект разрушения.