Кабинет редкостей и его хозяйка

Разговор с московской художницей Алиной Глазун на фоне занавеса с маской тигра

21/01/2019

Солнце медленно гасло, и вместе с ним угасал поток изумрудов…

Г.К. Честертон. «Перелётный кабак»

Чуть больше года в Москве, под боком у Академии художеств, живёт славное заведение, где аполлоническое и дионисийское примиряются в радостном общении. Это бар и галерея под названием «Перелётный кабак», где дегустации вина, литературные чтения, музыкальные вечера и художественные выставки осенены гением Гилберта Кита Честертона и его романа, в котором «философия радости» и жажда приключений побеждают «непроходимую тьму» государственного фанатизма. На двух выставочных площадках под руководством галериста, коллекционера и эксперта Максима Боксера сменяют друг друга выставки молодых и заслуженных мастеров, разделяющих идеологию этого места.

Множество символических аллюзий намекает на то, что московская художница Алина Глазун неслучайно заняла одну из площадок галереи своей экспозицией «Все умрут, а я – изумруд» (открытой до 31 января). Взять хотя бы кошек. Алина воспитывает двух котов (или они её воспитывают?) и помогает бездомным кошкам в рамках своего проекта Moscow Breed, а всем, даже в Англии, известно, что первым председателем русского Честертоновского общества был кот – домашний питомец Натальи Трауберг, подарившей нам русский перевод «Перелётного кабака».

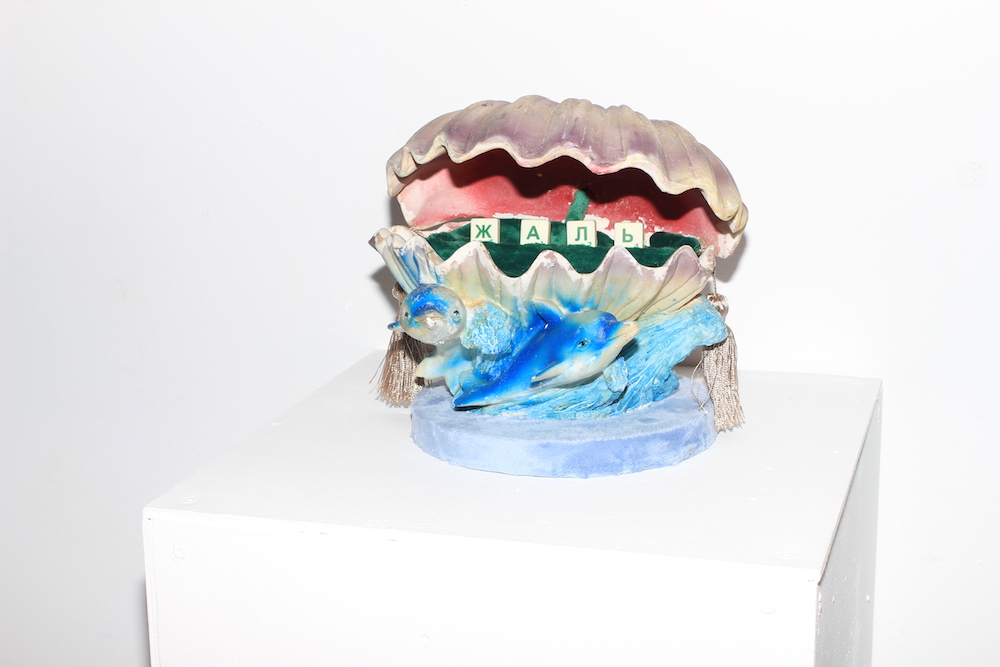

Без названия. Cмешанная техника. 2018–2019

Кроме того, Алина непременно включает текст в свои работы, а в доме Честертона не было ни единого предмета, вроде кружки, мыльницы или стула, не снабжённого аллегорической фразой из Священного Писания. Пожалуй, только в смысле вегетарианства – Алина не ест мяса, рыбы, птицы и морских гадов – могут возникнуть проблемы. В романе вегетарианство служит объектом безудержной авторской иронии. Но Алина ещё так молода – и кто знает?

В небольшом и очень светлом зале Алина показывает новые, специально к выставке сделанные работы. Сверкают хрустальные подвески, сияет искусственный мех, загораются и гаснут дразнящие надписи, птички, рыбки и зверушки обживают свои фантасмагорические домики, тени Буше и Фрагонара участвуют в общем оживлении на радость просвещённому зрителю. И над всем царит торжественный ярко-алый занавес, центр которого отдан маске тигра, взирающего окрест совсем как рычащий лев из знаменитой кинозаставки.

Под этим суровым взглядом мы с Алиной и поговорили о том, что скрывается за переполняющим выставочное пространство аффективным гламуром, о предыстории, творческом методе и любви к пустоте.

Ваша выставка, Алина, открылась 13 января – в так называемый «старый новый год», и вы, приглашая на неё гостей, назвали это время «невнятным, сопряжённым со страхом перед будущим, шквалом гороскопов, пожеланий и предсказаний и беспробудным мраком и холодом за окном». А вот у Тома Стоппарда в «Береге утопии» уважаемый Иван Сергеевич Тургенев думает, что «наше положение в России не безнадёжно, пока у нас ещё есть в запасе двенадцать дней».

О, это мне нравится, это звучит красиво, тем более моя история как раз всегда про то, что всё в итоге будет хорошо. Не важно, наступает уже конец света или пока ещё нет. В моих работах часто присутствуют образы или тексты, за которыми тянется шлейф негативных коннотаций, но тот контекст, в который они помещены, и те метаморфозы, что с ними происходят, всегда про что-то оптимистическое. Конечно, как любой человек, я сталкиваюсь со сложностями, проблемами, переживаниями, но непоколебимая уверенность, что дальше будет лучше, меня не покидает. Это одно из присущих мне качеств, которое я смогла оценить лишь сейчас – вот это какое-то лёгкое отношение к будущему, отсутствие страха времени, что ли. У некоторых людей есть этот страх, что время уходит, утекает, у меня этого страха нет вообще. Единственный пока тревожный индикатор времени для меня – это два моих кота. У них немного другая продолжительность жизни, и вот Улиссу скоро шесть, Федру скоро пять, и это как-то меня тревожит. Помните, как у Бродского: «Это время тихой сапой убивает маму с папой». Только в моем случае эти страхи актуализируются в контексте котов. Но, несмотря ни на что, я оптимистичный человек, и у меня сохраняется какая-то внутренняя убедительная уверенность, что всё равно всё будет хорошо.

Алина Глазун у своей инсталляции «Не важно» (2018). Фото: Лена Петриляк

Откуда такой безудержный оптимизм?

Возможно, это связано с тем, что я наконец вот так сфокусированно стала заниматься своим делом. Я к этому шла довольно долго. Набиралась смелости (смеётся). Ведь есть бытовой пласт: мне нужно где-то жить, что-то есть, куда-то ездить. Я привыкла к определённому комфорту. Рискнуть всем – это серьёзный и довольно безумный шаг. Мои родители никак не связаны с искусством, я – дочь лётчика и домохозяйки. В моём выборе сферы деятельности меня никогда никто особо не поддерживал. Установка была на то, что это моя жизнь, и я вольна делать, что хочу, но я должна как-то себя содержать. Я была таким ребенком-отличником (правда абсолютно неуправляемым), в 15 лет закончила школу, могла преуспеть во многом. Я всегда любила что-то делать руками, но не артикулировала это как занятие искусством. И вот когда пришло время куда-то поступать, мы с папой отправились в МГУ на день открытых дверей. Поперебирали факультеты, к согласию не пришли, и тут вдруг я обнаружила факультет искусств. Там можно было учиться не только истории искусства, но и одновременно академическому рисунку и живописи. Так всё началось.

Когда этот факультет открыли в 2001 году, его же объявили наследником традиций университетских художественных классов XVIII века, из которых позже возникла Академия трёх знатнейших художеств.

Да, там поначалу было много амбиций, такая претензия на синтез классического университетского образования в области теории и истории искусств и практического воспитания творческих специалистов в сфере искусства. Нам читали историю изобразительного искусства, историю драмы, балета, музыки – всего понемногу, – и мы должны были ориентироваться во всём.

Я погрузилась в изучение истории искусства и каждый день по много часов рисовала. Когда пришла пора от ученических штудий с обрубовками и экорше переходить к живописи, у меня вдруг стало получаться, и я подумала – это моё. Меня привлекала живопись сама по себе. Не как инструмент для высказывания или способ рассказать сюжет, а именно живопись как она есть.

Но после пары неудач я вдруг потеряла кураж и вообще стала думать, что ведь есть уже Моранди, например, который выстраивает абсолютно автономную, но динамичную реальность, есть Фешин с его сверхъестественным композиционным мышлением и умением двумя мазками написать предмет живее, чем он есть на самом деле, – и что тут остаётся мне?

В общем, у меня случился кризис, но пути обратно не было, и я просто перешла от дублирования окружающего мира на холсте к работе непосредственно с ним. То есть я пыталась сначала как-то организовывать те предметы из натюрмортов, над которыми работала, потом в ход пошли найденные объекты, реди-мейды, и получается, что уже больше десяти лет я продолжаю это делать.

Тем не менее всё это время большая часть моих ресурсов была направлена на образовательные проекты и работу с другими художниками. Ещё студенткой я читала лекции на разных площадках и работала с детьми, а когда закончила магистратуру, декан пригласил меня остаться на факультете и преподавать. К этому времени там уже было не всё идеально, но мне повезло – мне досталось второе высшее и магистратура. Там учились серьезные люди, их жизненный опыт значительно превосходил мой, они понимали, за что платят деньги и чего хотят. Для меня это работало как такая супердисциплина. Я целыми днями готовилась, читала, писала, стремилась если не к безупречности, то к чему-то близкому. И это было очень здорово.

Без названия. Cмешанная техника. 2018–2019

Вы читали историю искусства?

Да, но тут есть смешной нюанс. Сначала я преподавала историю западноевропейской драмы. От античности до середины ХХ века. В моей биографии есть вот такие странные моменты, о которых я сама уже забываю, а если вспоминаю, то искренне удивляюсь. Кстати, многие из тех людей, которым я рассказывала про Софокла и Еврипида, стали заметными персонажами в мире российской современной культуры, и сегодня частенько возникают забавные ситуации, когда при встрече они меня представляют как свою учительницу. На самом деле я очень благодарна этому опыту, этим людям – мы обоюдно друг другу многое дали. Но я так и не пошла в аспирантуру, я уже понимала, что академическая карьера меня не очень интересует. Я хотела быть художником.

Что-нибудь из того, что делали, вы тогда показывали?

Да, конечно, были разные групповые выставки. Одна из них – молодёжная биеннале, которая была ещё при Оле Лопуховой [О.Лопухова, 1958–2009, российский куратор, галерист, арт-менеджер, коллекционер – прим. автора], она тогда называлась «Стой! Кто идёт?» Там я участвовала и как куратор, и как художник. Лопухова сказала мне – смотри, сколько вокруг художников, никому они не нужны, зачем тебе это нужно, лучше займись кураторством. Почему-то я ей поверила. Моя тогдашняя неуверенность в себе тоже играла свою роль.

Зато я преподавала в университете, активно занималась образовательными историями, сотрудничала с различными институциями и корпорациями. Была и детская школа искусств на базе МГУ, и сотрудничество с Венской ярмаркой, и программы для банков… Чего только не было!

А когда ты занимаешься делом, в которое вовлечено большое количество людей, ты полностью концентрируешься на нём, направляешь на него все свои ресурсы, а всё остальное – по остаточному принципу. Я много работала, а потом приходила домой и делала маленькие штучки, которые называла коробочки, и раза три в год меня звали участвовать в каких-то выставках.

Без названия. Cмешанная техника. 2018–2019

Я помню, вы курировали ещё и муниципальные выставочные залы. Я живу в Измайлове, и впервые обратила на вас пристальное внимание, как раз когда вы пришли в местную галерею. Эта скучная и пыльно-традиционная площадка была мне знакома. И вдруг там началось какое-то движение.

О, это был сверхъестественный опыт! Это когда Сергей Капков решил всё реформировать и собрал муниципальные выставочные залы Москвы в Объединение. Меня позвали курировать две галереи – Богородское и Измайлово. Казалось невероятным, что в России тебе дают карт-бланш на выставочную программу, тебе дают какой-то минимальный бюджет, тебе даром дают площадку, ещё и платят зарплату, ещё и сотрудников дают! В Объединении я была самым юным куратором, моими коллегами были Виталий Пацюков, Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин, Лариса Гринберг, Катя Бочавар, Юля Бычкова – профессионалы с большим опытом. Спецификой моих подопечных галерей были молодёжные программы.

Мы с моим напарником Александром Журавлёвым выставляли художников, которые, как нам казалось, могут заинтересовать местную публику. Показывали Пахома, Игоря Самолёта, Диму Кавко, миксовали их с интернет-комьюнити, устраивали какие-то ивенты, делали просветительские программы. Потом Капков ушёл, ситуация изменилась, изменились цели, и я поняла, что мою деятельность на муниципальной ниве пора сворачивать. Я всегда стремилась показывать хорошее современное искусство и старалась помочь публике научиться наслаждаться им. У меня и сейчас срабатывает рефлекс, когда я вижу какое-нибудь классное искусство, которое сделала не я, мне хочется хотя бы рассказать о нём миру. Я всегда пытаюсь поддерживать коллег. Мне трудно смириться с тем, что всё это, такое удивительное и прекрасное, может уйти в никуда.

Без названия. Cмешанная техника. 2018–2019

А где же в таком случае Алина Глазун – художник?

В какой-то момент я поняла, что вся моя бурная деятельность – это замечательно, но меня по-прежнему тянет немного в другую сторону, и пора решать проблему. Для начала я научилась не браться за новые проекты, а примерно полтора года назад я перестала заниматься вообще чем-либо ещё, кроме своего собственного искусства и кошек. Было страшно. Но, кажется, вся моя жизнь про преодоления страхов. Я решилась и стала счастливым человеком.

Сложился такой прекрасный синтетический уникум – художник, историк искусства, куратор, продюсер.

Иногда это, наоборот, усложняет ситуацию. Я много работала с людьми из сферы бизнеса, которые вдруг начинали проявлять интерес к искусству, в перспективе хотели коллекционировать, и им нужны были какие-то базовые знания и хотя бы минимальный опыт «насмотренности». Я была для них проводником в мире прекрасного, они слушали меня, доверяли мне, интересовались, наше взаимодействие длилось годами. И когда они узнавали, что я художник, им хотелось посмотреть, что же я делаю. Ведь именно я открыла им прекрасный мир Джотто, Учелло, Дюрера и пусть не такой однозначно прекрасный, но, безусловно, интригующий мир современных художников. И вдруг они видели мою коробочку от печенья с пятнами масла и криво вырезанной надписью «Стойка на голове – одно из достижений Максима» или ветхую картонку с вклеенной мордочкой котика и фразой «Ты думаешь, что ты – это я?» Было удивительно наблюдать вот этот меняющийся ошарашенный взгляд. Как это, с чего, почему, я, владеющая, как им казалось, тайной прекрасного мира искусства, делаю что-то такое ветхое, убогое, максимально уязвимое и не очень понятное.

Без названия. Cмешанная техника. 2018–2019

Давайте тогда на минутку вернёмся в ваше искусствоведческое прошлое, и вы расскажете, что за искусство делает сегодня Алина Глазун.

Ну, это такой дадаизм с фокусом на уникальность материи, предмета. На мой взгляд, материальный мир значительно более непредсказуемый и психоделичный, чем, например человеческая мысль, концепт, литература. Узоры мрамора, паттерны на шубке котика, пятна бензина на асфальте, обломок какого-то непонятного предмета и плохо сделанный пластиковый тигр, шуршащие ткани и изогнутые ножки комода, чучело голубя и держатель для вьюнка – вот этот волшебный в своём многообразии визуально-тактильный мир и есть главный герой моего искусства. В своих работах я как будто ищу идеальное место в этом мире для каждого повстречавшегося мне предмета. У меня была выставка под названием «Если закрыть глаза, возможно, оно исчезнет». Вот это как раз та самая история, про фантастический, но очень уязвимый материальный мир, который частично исчезает, когда мы просто закрываем глаза.

Раз уж мы заговорили о названиях, самое время обсудить имя вашей сегодняшней выставки. Первое, что приходит в голову мне – это десятилетней давности фильм Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь».

Я не смотрела этот фильм, но я, конечно, знаю о его существовании. Я сейчас объясню.

Для меня название выставки – это самостоятельный объект. Много лет назад мне попалась картинка – вот стоит изумруд с ножом и написано – все умрут, а я изумруд. Эта фраза обладала каким-то контекстом, бытованием, историей, но для меня – это просто ещё один найдённый объект, такой же, как и те, что я нахожу на улице. У меня есть работа, где использована странная металлическая штуковина. Долгие годы я не знала, что это такое. И однажды ко мне на выставке подошел мужчина и сказал: «О! Так это же наконечник от пожарного шланга». И это было такое удивительное открытие и одновременно демистификация, потому что мне же казалось, что это что-то таинственное и загадочное, ракета какая-то или вообще что-то невообразимое. Или вот я очень люблю и активно использую реди-мейды. Что может быть лучше чудовищной керамической скульптуры в виде грибочка? То же самое и с названиями.

Без названия. Cмешанная техника. 2009

Тогда у меня есть возможность выступить в роли этого пожарного-просветителя, потому что я этот фильм видела и хорошо помню, как он доказывает, что жизнь жестока и что в конце концов умрут все. Без вариантов.

Вот, наверное, поэтому я и выбрала интуитивно эту историю с изумрудом, потому что вся ситуация экстраполируется на нечеловеческое измерение. То есть все умрут, а я останусь – это человеческое такое, а тут сталкиваются понятия разного порядка. Все умрут, те, кто могут умереть, а ты изумруд, ты из другой категории, ты уже из вечности. Бесстрашие, безумие, оптимизм.

Тексты у вас всегда немножко безумные, это правда. Такая игра в абсурд, бессмыслицу. А что за буковки вы используете в своих работах?

Это фишки из Скрабла, или Словодела. Я сначала работала с вырезанными из журналов случайными фразами, понятно, что это уже классика – от дада и обэриутов до Кабакова и далее. Потом к ним добавилась магнитная азбука. Это один из первых инструментов, с помощью которых ребёнок познаёт наш логоцентричный мир. Он выкладывает «мама», «папа», «мир» – такие фундаментальные ценности человечества. А поскольку снижать пафос – моё любимое занятие, то зрителя поджидают пустые звукоподражания – «пшик», «хлюп», «вжух», «скок», любимые детьми «плохие слова» и псевдотревожные послания типа «страшновато». Мои работы как бы провоцируют на диалог, но это всегда диалог внутри зрителя. На одной из работ выложен текст «Бззз?» Мы реагируем на это вопрошание, но какие-либо вводные данные для начала коммуникации отсутствуют.

Без названия. Cмешанная техника. 2018–2019

Среди современных художников, вызывающих ваш интерес, вы называете эстонцев Крис Лемсалу и Марко Мяэтамма. Но они агрессивнее и откровеннее в своем диалоге с миром. Где в таком случае ваши «тампоны»? (Речь идёт об инсталляции Лемсалу «Эрик и Мария», где женский свадебный наряд сооружён из чистых и использованных тампонов – прим. автора.)

Это очень хороший вопрос, спасибо. Когда ты берешь тампон, то моментально помещаешь себя в откровенно феминистский дискурс, который мне совсем не близок. Я вообще работаю с внегендерными предметами. Мне всегда хочется максимально уйти от контекста, прорваться туда, где пустота и воля случая. Там это всё начинает уже само работать на каком-то другом уровне. Все мои лучшие работы – это просто какое-то случайное стечение обстоятельств. Сложно объяснить, в чём магия комбинации нескольких рандомных предметов, но интуитивно мы всегда понимаем, почему это работает, а это нет.

Судя по всему, ваше судьбоносное решение уже приносит свои плоды. Прошедший год получился у вас каким-то невероятно насыщенным. Выставки идут одна за другой. Вы показали большие инсталляции на Ташкентской биеннале и в Музее Москвы, состоялась ретроспектива в Цюрихе, на площадке Фонда Арины Ковнер, наконец, Александр Петрелли предоставил вашему проекту Wow полы своей легендарной галереи «Пальто», и вы вместе покоряли Vienna Contemporary. Как поторговали?

Замечательно. И вообще, не каждый день у меня бывает превью в венском Бельведере. Это, кстати, был первый опыт галереи «Пальто» на зарубежной ярмарке, и он был фееричным.

Петрелли менял экспозицию раза три в день. У него выставлялись Желатин, Гутов, Булныгин, Корина, Аня Ермолаева, Айдан, Еликука. Поначалу публика воспринимала это как перформанс, но потом все поняли, что там можно увидеть и прикупить много интересного.

Что касается моего решения заниматься только тем, к чему лежит душа, то тут жаловаться не на что – сижу дома с двумя котами среди моих несметных найденных сокровищ, внимательно всматриваюсь, как одно притягивает другое, и вслушиваюсь, как предметы сами начинают договариваться. Мне остаётся только безропотно делать то, что они велят.

Алина Глазун на выставке «Все умрут, а я – изумруд». Фото: Лена Петриляк

И, наконец, банальный и традиционный вопрос – что дальше?

Я тоже, наверное, буду банальна и рациональна, но, по-моему, в нашей непростой ситуации – я имею в виду и наш отечественный рынок, и всё остальное – единственный способ как-то развиваться это всё-таки двигаться на запад в смысле взаимодействия с зарубежными институциями и галереями. Не замыкаться локально. К сожалению, российских художников нового поколения почти нет на международной сцене. Надо двигаться в этом направлении.