Искусство – это не только история

Интервью с директором международной коллекции Tate Грегором Мьюром

17/04/2019

Частого фигуранта списка самых влиятельных личностей на лондонской арт-сцене, Грегора Мьюра, директора международной коллекции искусства Tate, можно смело называть и человеком-энциклопедией, и человеком-романом. В любом случае его личный опыт трудно переоценить, даже если сравнивать с опытом большинства людей, имеющих отношение к искусству. В конце 1980-х Мьюр окончил арт-школу Camberwell в Южном Лондоне, а в 1990-х годах погрузился в мир YBA (молодых британских художников), став его летописцем, архивариусом и настоящим другом многих ключевых участников этого движения.

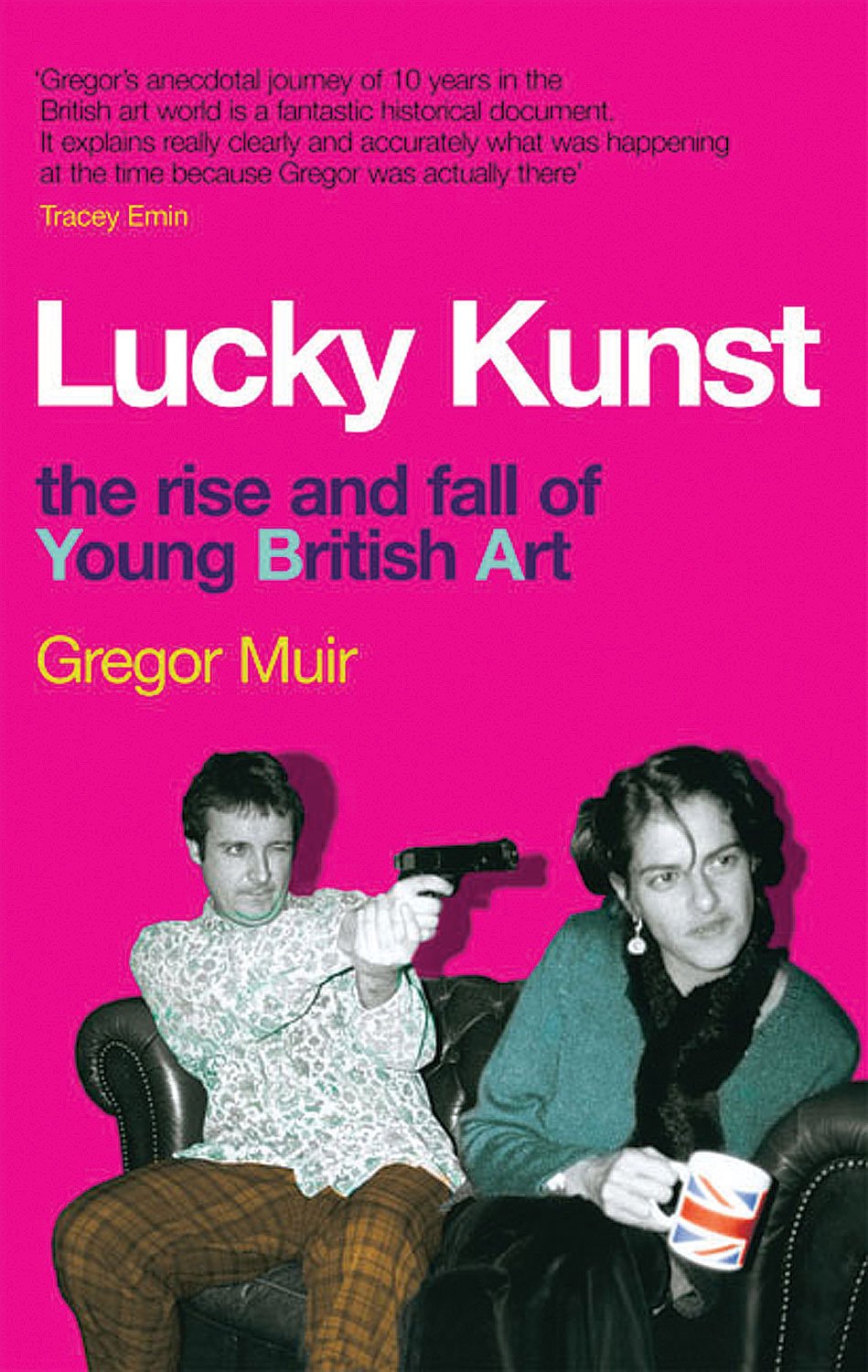

В течение целого десятилетия Мьюр и YBA были неразлучны – и в моменты триумфа и гламура, и в периоды упадка. Он задокументировал этот период своей жизни в выпущенной в 2009 году остроумной книге «Lucky Kunst: взлёт и падение молодого британского искусства». Это издание представляет собой автобиографический портрет Лондона 1980-х и 1990-х годов, обрисованный со здоровой дозой иронии, а также яркое и запоминающееся повествование о том, что «жизнь – это искусство» и «искусство – это жизнь». В то же время книга анализирует и то, как Великобритания превратилась из страны, которая «желала лишь лицезреть изображения сцен охоты на лис и тому подобное», в глобальный мегаполис современного искусства.

Мьюр также стал одним из немногих, кому удалось примерить на себя почти все «модели», существующие в экосистеме мира искусства, мигрируя из некоммерческого сектора в коммерческий (то есть в галереи) и обратно. Он стал практиковать кураторство с начала 1990-х годов. В 1993 году Мьюр курировал выставку Lucky Kunst, где представил работы Гэри Хьюма и Сэма Тейлор-Вуда, название этого проекта перекочевало позднее и в название его книги. В 1994 году он курировал выставку «Лжец», где были представлены работы Керит Вин Эванс и Джейка и Диноса Чепменов. В 1997 году Мьюр открыл Lux Gallery, а с 2001 по 2004 год работал куратором современного искусства в Tate Modern, где он провёл первую выставку видеоарта под названием Time Zones («Часовые пояса»), в то время он курировал также выставку Дэмьена Хёрста, Сары Лукас и Ангуса Фэйрхерста In-a-Gadda-da-Vida в Tate Britain.

Афиша выставки 2004 года In-a-Gadda-da-Vida в Tate Britain

С 2004 по 2011 год Мьюр был директором известной галереи Hauser & Wirth в Лондоне. Затем он работал исполнительным директором лондонского Института современного искусства (ICA, 2011–2016), где отвечал за привлечение финансирования, а также за обширную программу выставок центра. Параллельно с этим Мьюр продолжал активно писать (в Dazed & Confused, Parkett, Frieze и т.д.) и руководил различными программами публичных бесед, включая Frieze Talks в Лондоне.

В 2017 году Мьюр вернулся в Тейт, на этот раз в качестве директора международной коллекции искусства, сменив на этом посту Фрэнсис Моррис, которая после десяти лет работы была назначена директором Tate Modern.

«Tate Modern открылся в тот момент, когда движение YBA начинало разваливаться, и было интересно, как Tate Modern подхватил всё это и повлёк за собой вперёд», – сказал Мьюр во время нашего разговора, посвящённого периоду YBA, а также его видению развития коллекции Tate Modern. Мы встретились в его музейном офисе, который расположен между культовым зданием Tate Modern, спроектированным Herzog & de Meuron, и новым дополнением музея – зданием, названным Blavatnik Building, которое открылось в 2016 году. Книжная полка занимает целую стену его небольшого офиса, но она содержит лишь малую часть впечатляющей коллекции книг Мьюра. Как он со смехом сказал мне, не считая ещё одной книжной полки дома, остальная часть его книжной коллекции сейчас хранится в целых 80 коробках.

Грегор Мьюр. Фото: Alice Lubbock/alicelubbock.com

Это, может быть, странный вопрос, учитывая ваше нынешнее положение в Tate, но с тех пор, как я прочитала вашу книгу «Lucky Kunst: взлёт и падение молодого британского искусства», мне очень хотелось его задать: как вам удавалось пережить всю эту эпоху излишеств и риска, связанную с YBA?

(Смеётся.) Это был действительно интересный период, потому что тогда каждый день в Лондоне казался приключением. Всё началось в по-настоящему невыносимом, мрачном, заброшенном городе с вечно облачным небом над головой, но в итоге стало немного похоже на тот Лондон, который мы знаем сегодня. Мы сидим как раз в эпицентре того, чем стал Лондон, – это Tate Modern, это энергия современного искусства.

Первоначально более радикальные арт-проекты проводились почти как чисто университетские затеи. Всё было довольно грустно; вокруг Корк-стрит существовало замкнутое элитарное сообщество, в котором собирались Фрэнсисы Бэконы и Люсьены Фрейды этого мира, они были очень известны, но их работы были очень дороги и недоступны. Всё это было абсолютно эксклюзивно. И на этом фоне движение молодых британских художников, YBA, повторило некоторые стратегии нью-йоркской арт-сцены начала–середины 1980-х, а уже в конце 1980-х Чарльз Саатчи стал выставлять купленные им работы этого периода.

Мы все ходили в галерею Саатчи в Северном Лондоне; это был такой гигантский белый сарай – бывший склад, который превосходно перепроектировал архитектор Макс Гордон. Именно там мы, ещё студенты, впервые увидели таких художников, как Дональд Джад и Брюс Науман. Помню, как однажды мы отправились на выставку Джеффа Кунса – там были его баскетбольные мячи и прочий свойственный ему арсенал: ощущения были как у ребенка, который во все глаза рассматривает магазин сластей. Все хотели сделать так же, и в каком-то смысле можно сказать, что YBA родилось, имитируя тактику, адаптированную Саатчи. Он трансформировал старый склад в то, что тогда казалось самым выдающимся музеем современного искусства в Великобритании. Это было безумно впечатляющее, минималистичное пространство.

Всё это означало возможность переарендовать старые склады, офисы и магазины, раскрасить их белым и по дешёвке проводить там выставки современного искусства. Надо помнить, что в то время Лондон был очень скучным и очень тихим местом; большая часть города, в том числе Ист-энд, представляла собой почти руины. Бродя по Ист-энду, можно было попасть в районы заброшенных складов. Кроме того, Маргарет Тэтчер в то время закрывала больницы, так что можно было проникнуть и в эти старые, заброшенные лечебные учреждения. С точки зрения пространства это было невероятно захватывающе. Теперь, конечно, всё это не так. Но тогда было ощущение, что для всех найдётся пространство, где можно создавать и показывать искусство!

К тому же моему поколению очень хорошо удавался «промоушен». В этой нише мои современники были безусловными «профи» – они издавали отличные дизайнерские каталоги и рассылали приглашения сотням людей. Тут была определённая стратегия, которая всё это подняла и продвинула наперекор использовавшимся ранее и гораздо менее эффективным приёмам. Поскольку я не могу найти лучшее слово, назовём это «искусством без слова нельзя»; оно шла по той же дороге, по которой двигалась существовавшая параллельно рейв-культура, – одни и те же здания использовались как для выставок, так и для клубов и нелегальных вечеринок.

В принципе, это был трансатлантический феномен. Художники Нью-Йорка, конечно, были первыми, кто стал перенимать эти старые склады. И когда всё это дошло до Лондона, то легло на уже подготовленную почву и на конкретный ландшафт исчезающей британской промышленной реальности. Поэтому смешалось с некоей урбанистической меланхолией. В то время, возвращаясь в Лондон из Нью-Йорка, казалось, что лучше подохнуть. Нью-Йорк бурлил – там были клубы, ночная жизнь, уличная жизнь, самая разнообразная жизнь… а в Лондоне уже через пару часов на тебя находило полное уныние, потому что здесь просто нечего было делать. Всё интересное в то время приходило из Нью-Йорка. Там было это ощущение культурного обмена. Летать в Нью-Йорк было очень, очень, очень дорого, но потом появился человек по имени Фредди Лейкер, который открыл первую дешевую авиакомпанию, и вдруг вся клубная публика бросилась в Нью-Йорк… не только бизнесмены в сверхзвуковых самолётах Concorde, но и совсем другой клиентский слой.

Думаю, всё это было частью постмодернистской «культуры переработки». Это можно описать концепцией адхокизма Чарльза Дженкса – о перепрофилировании предметов в новых целях, своего рода их «второй жизни». Люди решили эти склады и индустриальные помещения «рециклировать», превратив их во что-то ещё, в том числе и в помещения для выставок искусства. Организованная Дэмьеном Хёрстом экспозиция Frieze в заброшенном здании управления порта в лондонских доках [в 1988 году – ред.] была своего рода резюме этого подхода – художники, по сути, пытались сымитировать сарай дизайна Саатчи в другом месте – в Сент-Джонс-Вуде (намного более дорогом лондонском районе). Увидев это прекрасное, минималистичное искусство в этом замечательном минималистском «сарае», многие художники моего поколения почувствовали: всё возможно! Что-то вроде: «Мы это сделаем! Мы просто пойдем, возьмём ключи от всех этих неиспользованных зданий и сделаем это».

Именно так и я подошёл к своему первому кураторскому проекту – отправился к маклеру недвижимости и попросил ключи от какого-нибудь здания в Сохо. Он вытащил их из ящика и просто выдал мне, потому что эта собственность никому не была нужна – на рынке недвижимости был полный крах. В Лондоне была такая рецессия, которую я никогда не видел, даже магазины на Оксфорд-стрит в основном были забиты досками!

Это был совершенно иной Лондон, но зато энергия, которая из всего этого зарождалась, эта энергия бурлила в нас и подталкивала вперёд – открывать новые галереи, новые рестораны, новые клубы, создавать новые группы… В каком-то смысле это была и дорога, ведущая к Tate Modern, потому что в тот период экспоненциально рос интерес общества к искусству. Как и сейчас, зрители жаждали того, что мы называем «красными верхушками», – я имею в виду the Sun и другие таблоиды, которые украшают свои публикации сенсационными заголовками. Художники, конечно, были себе на уме и умели разыграть ситуацию к своей выгоде. Им больше не нужно было посвящать всю свою жизнь, чтобы договориться о выставке, скажем, на Корк-стрит со всем тамошним истеблишментом и элитой, потому что они могли обратить на себя внимание другими средствами. Конечно, тут помогал Саатчи и не только он – все, кто считал, что попадание в сферу внимания СМИ уже является потенциальным выигрышем. А дальше всё росло как снежный ком.

Теперь, возможно, люди смотрят на это время с недоверием… Может, этот период и не заслуживает особого уважения, но я помню ощущение того, как всё это тебя затягивает и влечёт за собой. Потому что это был мир открытых возможностей. Ныне оптимизм 1990-х полностью исчез со сцены. И жаль, потому что он был настолько беспредельный – казалось, ты можешь отправиться на всю ночь веселиться и всё равно проснуться рано утром полным сил, потому что у тебя есть реальные шансы изменить мир. И в социальной сфере тоже всё текло и изменялось. Класс рабочих уже не был так отграничен от высших слоёв, казалось, что люди могут спокойно менять свою собственную социальную принадлежность. Конечно, это, как и уровень доходов, невозможно было поменять моментально, но существовало определённое социальное «смешение». По-моему, так случается иногда в интересные времена – когда старые и молодые, богатые и нищие, молодёжь из элитных слоёв и молодёжь из рабочих районов (по крайней мере, в Лондоне того времени) все вместе могут начать обживать одно общее пространство. Происходило также слияние культур, смешивались друг с другом и взаимодействовали мода, визуальное искусство, музыка, клубная культура и т.д. Ты был знаком не только с художниками, ты знал музыкантов, владельцев ресторанов, владельцев клубов…

То был увлекательный и чудесный период, который завершился отчасти из-за тогдашнего правительства лейбористов. Появился Тони Блэр и начал «подстраиваться», что у него выходило довольно неловко – это, знаете, как наблюдать за тем, как твой отец танцует. А потом Блэр продался Бушу и республиканцам, чего уж никто не мог предвидеть. Кто мог себе представить, что левое правительство лейбористов втянет нас в войну в Ираке? В этом просто не было смысла. До того нам казалось, что мы наконец обрели определённую независимость, особенно в отношении Америки, которая так долго доминировала в области культуры. Казалось, мы нашли свою нишу, своё обоснование. Казалось, что по всему миру Великобритания была на слуху именно из-за своего художественного, творческого потенциала. Всё это, боюсь, было неудержимо предано.

Damien Hirst. A Thousand Years. 1990. Photo: Saatchi Gallery

В последней главе своей книги вы описываете, как вы, одетый в костюм, который вам не очень подходил, и скинув туфли, сидели на лужайке в сельском имении Дэмьена Хёрста, жевали длинную травинку и размышляли о том, насколько же далеко он продвинулся… Пока не поняли, что настало время обратить внимание на себя, время стать реалистом. Каким был основной жизненный урок, который вы смогли извлечь, наблюдая за взлётом и закатом YBA?

Меня критиковали за то, что в книге я слишком часто вспоминаю о том, что у меня не было денег… Но у меня и до сих пор их нет (смеётся). Это заставило меня задуматься. Я понял, насколько всё это преходяще… Я был близок к людям, которые создавали действительно отличные вещи, и, по-моему, такое случается редко. Это не означает, что теперь я не встречаю интересных людей, но тогда… Я помню время, когда, сунув голову в окно, можно было заглянуть в мастерскую Александра Маккуина или посмотреть, как мимо куда-то торопится Бьорк – ей очень нравился Лондон. Так можно было проводить дни за днями – просто существуя в этой среде. Хотя я знал, что это не будет длиться вечно, но всё же удивительно, насколько всё это оказалось преходяще. Теперь многие из этих художников каждый по-своему свернули в другую сторону; некоторые от того, что было своего рода воплощением Arte Povera, перешли к беззастенчивому зарабатыванию денег.

Воспоминания об этом меняются и искажаются, но когда всё это происходило в своей кристально чистейшей форме – в период между 1986 и 1993 годами, – это был уникальный творческий период, который было крайне увлекательно наблюдать. Теперь, с дистанции времени, я размышляю, что же меня так сильно «зацепило». Увидев некоторые из этих работ сегодня, задаёшься вопросом: «О чём, чёрт возьми, художник тут думал?!» Конечно, есть работы, которые выдерживают проверку времени, но это далеко не все. Вот главный урок. Каким бы великолепным ни казалось то, что ты видишь сейчас, это изменится и через десять лет, возможно, не будет в твоих глазах обладать той же ценностью. Я не могу это объяснить. Были моменты, когда войдя в галерею и увидев что-то в первый раз… это ощущение хорошо иллюстрирует «мушиная» работа Дэмьена Хёрста (А Thousand Years), которая тогда казалась мне абсолютно прекрасной… Помню также, как я увидел Hell Чепменов. Это были совершенно необычные произведения искусства, я не хочу их как-то принизить, но теперь мне приходится задумываться, а как их продемонстрировать сейчас? В какой структуре? Следует ли сделать выставку именно про 1990-е годы или эти работы самодостаточно продолжают существовать во временном континууме? Мне вот нравится предполагать, что «Ад» Чепменов, который не пережил знаменитый пожар в хранилище Саатчи, со временем получит неомифический статус…

Некоторые художники оказались чудесами-однодневками. Порой я не мог в это поверить, потому что у них было всё, а они это отбросили прочь. Некоторые из них были настолько мощны, что только прикоснувшись к их работам, можно было обжечь пальцы, а потом они просто взорвались и начали делать что-то совершенно другое, причём ты мог только задаваться вопросам: «Да о чём они там вообще думают?» Некоторые стали знаменитостями… Некоторых я больше не могу разглядеть вне этого контекста «знаменитостей». Я вижу, что они всё ещё что-то создают, но мне кажется, что это просто смешно… Лишь немногие сохранили искусство в центре своей жизни; некоторые из них сошли с дороги, некоторые, возможно, создали для себя слишком глубокую «нишу» и так и не выбрались из неё.

В своей книге я говорю и о том (и это, возможно, является единственным теоретически/политически/социально важным её смыслом), что мы все, и я в том числе, вышли из бесплатных художественных школ. Я был вовсе не из такой уж состоятельной семьи, но по сравнению с другими художниками меня можно считать средним классом; такие художники, как Дэмьен Хёрст, действительно происходили из рабочего класса. Это был момент, когда поколение художников родом из низших социальных слоёв пробилось и стало популярным и хорошо известным. Было бы интересно посмотреть, как эта страна в будущем станет относиться к своим художникам, которые не устроились на каких-то тёплых местечках. А сейчас в Лондоне, если ты не происходишь из определённой части общества, невозможно снять мастерскую, учиться в художественной школе, быть художником. Это всё закончилось. Я учился в художественной школе, потому что она была бесплатна – в буквальном смысле. Надо было подписать бумагу, один раз появиться, а потом три года можно было провести, играя в бильярд, распивая пиво и время от времени рисуя какую-нибудь картину. У меня ощущение, что теперь невозможно ничего подобное.

Были и другие факторы. Многие из нас могли «записаться», что означало – получать правительственные чеки на обеспечение прожиточного минимума. Когда ты «записывался», ты мог жить в квартире, за которую платило местное самоуправление – оно давало деньги, которые можно было отдавать собственнику квартиры! Сегодня это выглядит как нечто невероятное. Молодые творческие люди не имеют никакой социальной подушки безопасности. У нас была система поддержки, которую формировали социальные службы. А теперь царит ощущение, что ты не можешь рисковать, что ты должен себя защитить, обезопасить. Теперь так часто замечаешь, что люди думают в духе стартапов – если проект оказывается интересным, они сразу начинают размышлять о том, как из него получить деньги. Я это понимаю, но в то же время всё так фундаментально изменилось. Произошел массивный перелом, и, возможно, это и был конечный результат того периода. Лондон трансформировался, он был восстановлен, он стал развиваться, и в него втекали иностранные капиталы всех возможных видов. Теперь я уже почти не узнаю этот город. Я родился здесь, но, выходя из станции метро, я должен сначала сообразить, где нахожусь. Как бы то ни было, то время было очень увлекательным.

И очень непродолжительным.

Мик Джонс из группы The Clash однажды сказал, что панк-культура просуществовала только 100 дней. На мой взгляд, есть такие культурные явления, которые адаптируются очень быстро и спорадично – как корабли, которые заходят в порт, разгружают груз и отправляются обратно. Это ярко выраженная лондонская черта. Было время, когда всё это могло произойти, потому что культура была достаточно открытой для чего-то подобного.

Обложка второго издания книги Грегора Мьюра

Воспоминания со временем меняются. Основная ли это причина, по которой вы написали свою книгу? Чтобы зафиксировать историю, непосредственным свидетелем которой вы были?

Да, чтобы это было сделано. Я не хотел выбирать издательство, специализирующееся на дорогих арт-фолиантах, это было бы своего рода самолюбованием, моя идея заключалась в том, чтобы запустить книгу среди обычных изданий в мягких обложках. Первое издание вышло не совсем таким, как хотелось… А обложку второго украшает фотография, где я с револьвером в руке пытаюсь «убить» Трейси Эмин; затем последовало издание с Эмин и Дэмьеном Хёрстом на обложке, оно самое недавнее, к тому же с такой обложкой оно вышло и в Польше. Польские художники захотели издать эту книгу по-польски. Так на одну неделю я стал довольно известным автором в этой стране (смеётся).

Работа над этой книгой была довольно рискованным занятием, потому что я не хотел никого обижать, хотя и знал, что это возможно. Из-за некоторых художников (не буду называть их имена) приходилось довольно трудно – они хотели, чтобы я писал только о них (если бы они смогли, они бы сами написали эту книгу). В этом заключался определённый риск, поэтому я никому не показывал рукопись. Если бы я показал её хотя бы одному из упомянутых в ней персонажей, она была бы раскритикована в пух и прах и так бы никогда и не вышла.

Попытка объединить весь этот период в одной книге потребовала немалых усилий. В интернете вообще ничего не было – когда я писал, то не мог ничего проверить или получить дополнительную информацию. Я писал текст по кусочкам, начиная с 2003 года. Даже сейчас я не могу найти достаточно информации об этом времени в сети

Зато, возможно, я единственный человек, который об этом написал. Я полагаю, что о 98% из упомянутых в этой книге людей ни в каких других изданиях ничего не найти. Я надеюсь, что когда они будут уже на пенсии и всё позабудут, то возьмут эту книгу и прочитают. Есть один бар в Сохо, который я упомянул и который, по-моему, заслуживает целой легенды… Может быть, однажды кто-нибудь скажет: «Слава Господи, что хоть кто-то написал о нём!» Потому что теперь это всё исчезает. От того периода вообще мало что сохранилось, ведь мир современного искусства вернулся к консерватизму и конвенциональности. Хотелось бы, конечно, думать, что это не так, но это именно так. Нет больше социальной мобильности; мир искусства является финансово доступным только для определённого слоя людей, и соответственно он не настолько представительный, каким мог бы быть; хотя теперь это снова начинает меняться.

Но в то время это было самое важное направление британского искусства. Тот уровень интереса прессы, который был тогда, когда эти художники становились знаменитостями, теперь кажется невероятным. Я был в баре, когда Дэмьену люди просто присылали бутылки шампанского… Он был как местный герой… А теперь всё это быльём поросло, и хорошо, что так.

Мне понравилось, что вы описали в книге 1980-е годы в Лондоне как «десятилетие с дурным запахом изо рта».

Да, людям как-то пришлось по душе это определение. Это один из редких поэтических моментов во всей книге. На самом деле она должна была бы быть лучше написана, и этих лирических моментов тоже должно было быть больше. Но я просто пытался сбалансировать факты. В тот момент я не был историком искусства, я и сейчас им не являюсь, а тогда и вовсе. Я просто написал так, как было.

Всё, что большинство людей видели в то время по телевизору, были яппи – люди в шикарных костюмах, которые смакуют шампанское и т.п. Но это был лишь один небольшой «карман» общества, буквально одна квадратная миля этой страны, которая находилась в Сити. В Лондоне царил ужасный классовый конфликт. Sloane’s [The Sloane Club, люкс-клуб в Лондоне – ред.] вместе с Западным Лондоном против рабочего класса в Ист-Энде – это была абсолютно бинарная и угнетающая ситуация. О Лондоне 1980-х годов рассказывают разные истории, но факт в том, что на тот момент он всё ещё не оправился от последствий войны, в восточной части вообще не было никакой инфраструктуры. В наших силах было это изменить.

Странно, что некоторые люди считали нас чем-то вроде «детей Тэтчер» [т.е. людей, которые сформировались в эпоху британского премьер-министра Маргарет Тэтчер (1979–1990) и приняли идеологию тэтчеризма – ред.]. Мы ненавидели Тэтчер. Мы должны были всего добиваться сами, иначе у нас бы ничего не было. Я счастлив, что благодаря этому я и оказался здесь.

Мы всё это делали наперекор Тэтчер. Если бы мы разговаривали в то время, я бы сказал вам: «Мы просто должны пойти на это открытие!», а ещё на то и на это. Помню, полиция во время открытия одной из выставок устроила рейд, потому что решила, что это на самом деле рейв. Там ведь были сотни людей. И эти работы, которые теперь находятся в галереях и музеях, выставлялись в сараях и на складах. Есть какая-то крошечная частичка меня, которая очень хотела бы повесить «точечную» картину Дэмьена Хёрста на старой кирпичной стене и показать людям, как это на самом деле минималистично выглядит. Вместо той идеально белой стены, которую теперь выбирают и Дэмьен, и все остальные. Не стоит забывать, что эта субкультура существовала в очень грязной, опущенной и разрушенной среде.

Правда, с годами её романтизм теряется. Возможно, всё это было совсем не так уж полезно, и тут я имею в виду не всё это «веселье», о котором обычно так хотят узнать побольше подробностей, а жизнь того времени в буквальном смысле – пребывание в этих старых зданиях. Там было полно асбеста, ужасно пыльно. Я действительно удивляюсь, что выжил. Теперь, конечно, это называют лофтами, все там чувствуют себя хорошо и удобно, у всех есть телефонные линии… У нас ничего такого не было – было минус десять градусов, и в углу здания надо было что-то себе соорудить, просто чтобы согреться. В этих сараях было холоднее, чем снаружи. Помню, как Гэри Хьюм в своей студии поставил себе палатку, где и жил зимой, а вообще-то это был гараж. В его палатке стоял обогреватель, и поскольку это было самым тёплым местом, мы просто ныряли туда. Мы пили водку и не спали всю ночь, чтобы поддерживать тепло и заниматься глупостями…

Публика, рассматривающая Seagram Murals Марка Ротко. Фото: Retrograde Canvas

Давайте вернёмся к вашему нынешнему положению. В чём вы как директор международной коллекции Tate видите свою основную задачу?

В подростковом возрасте я часто ходил в Tate Britain – тогда единственную галерею Tate в Лондоне – и мог провести полдня, разглядывая Seagram Murals Марка Ротко. Бродя по залам, я знакомился с историей искусства – историей, которую определённым образом рассказали определённые люди. Это означает, что я видел искусство на языке импрессионизма, абстрактного экспрессионизма, концептуализма, немецкого экспрессионизма… Это было очень похоже на процесс осмоса, когда тебе говорят: «Это настоящая история». Ты даже не осознаёшь, сколько из неё принимаешь на веру, и она становится для тебя «официальной историей». Ты растёшь потом с этим, думая, что всё так и было. И потом, конечно, приходит момент, когда ты начинаешь отходить в сторону и сомневаться…

Я доволен тем, что я присоединился к Tate Modern сейчас, когда мы обратились к идее о транснациональности [коллекции]. Это не означает то же, что и интернациональность – чтобы что-то стало «интернациональным», нужны всего лишь две нации, в то время как транснациональное – это нечто совершенно иное. Это глобальный обмен искусства, и это действительно захватывает. Я считаю, что смысл всей коллекции сейчас состоит в том, что искусство живо и вне так называемого американского и европейского художественного канона. Что в нём происходит взаимный обмен. Учитывая, что в последние годы мир склоняется к определённому направлению (что некоторые называют национализмом), замечательно, что Tate Modern предпочитает противоположную интенцию – созвать весь мир к себе в гости. Впервые появляется более широкая сцена, охватывающая многие регионы и рассказывающая разные истории.

Не думаю, что искусство имеет только одну историю – их много. И они о многих людях, а не только об одном типе художника – они о людях из разных общин, с разными воззрениями и традициями. Их истории ещё предстоит рассказать. Это относится, например, к искусству туземцев или первых наций, к искусству северных народностей… На мой взгляд, там ещё так много не услышанных художников, на которых никто не обращал внимания. Необходимо реформировать коллективную память о том, что такое искусство. Это должно означать более широкий и многоязыкий круг людей.

История искусства ХХ века была чрезвычайно увлекательной и интересной, в ней есть удивительные работы и художники, которых будут ценить и в будущем, но в то же время к ним ещё могут присоединиться и другие. Рассказать историю искусства, выходя за пределы национальных границ, – как художники обмениваются идеями и взаимодействуют, как копируют, перенимают, крадут и перемещаются по миру – вот это очень важная задача. Не думаю, что эта история уже достаточно рассказана, и многие мои коллеги думают так же. Нам важно показать, насколько на самом деле всё комплексно. Мы хотим попытаться объяснить это в процессе и помочь людям яснее понять, как же интерпретировать это конкретное произведение искусства. Мы выходим из определённой – транснациональной – перспективы, и это и есть эта коллекция, которая, надеюсь, продолжит отдаляться от своей изначальной идентичности, в основном представляющей пресловутый мир белых мужчин. Возможно, нужно больше внимания уделять взаимодействию искусства и общественных процессов, а также тем художникам, которые не занимаются созданием декоративных объектов, а через искусство стараются высказаться (и уже высказывались) о политических и социальных вопросах.

На мой взгляд, многие считают, что по-прежнему продолжается проект деколонизации и что нельзя просто «изъять» проект колонизации, существовавший до нас. По-прежнему очень важно, чтобы другие видели, что всё возникшее до нас теперь «перекалибруется». Кажется, и мы этим занимаемся, но этот процесс займёт время. Так, мы продолжаем работу Фрэнсис Морис [бывшей директора международной коллекции Таtе, ныне директора Tate Modern – ред.], открывая все прекрасные возможности искусства, его истинный потенциал. По-моему, Таtе – с представительствами в Ливерпуле, Сент-Айвене, Лондоне – сам по себе можно считать своего рода временным «городом», который включает в себя различные сообщества. Конечно, у нас бывает много туристов, но мне кажется, что здесь есть и больше возможностей интегрироваться, чем в большинстве городов, в которых я успел побывать. Здесь есть феноменальный спектр людей, художников – это личности, которые приехали со всего мира и по самым разным причинам. Поэтому музей также отражает это – идею, что мы можем показывать искусство даже из самых неожиданных мест и регионов.

У нас целый ряд комитетов по закупкам: это и тихоокеанская Азия, Южная Азия, Африка, Ближний Восток и Северная Африка, Россия, Северная Америка, Латинская Америка… У нас есть средства, чтобы закупать работы в Австралии, и у нас есть средства на то, чтобы члены нашего международного совета могли закупать работы как в своей локальной среде, так и по всей Европе. У нас очень развёрнутая стратегия коллекции, того, как мы можем обеспечить региональные закупки, это не бахвальство. Такой уровень достигается ежегодной финансовой поддержкой всех этих направлений. Я бы сказал, что основная цель – не только показать распространение международного модернизма и сопоставить его версии, что, конечно, важно, но также показать, что современное искусство не существует только в Челси, Нью-Йорке и т.п. Интересно посмотреть, как современные художники из разных регионов мира относятся к своей истории, своему модернизму. В отдельных случаях темп событий был совсем другим, поэтому люди могут находиться в совершенно разных точках развития… Благодаря нашим комитетам и их работе очень интересно наблюдать за всем этим.

В то же время, учитывая тот факт, что сегодня на рынок искусства попадает очень много денег, всё большее влияние приобретают коллекционеры.

Да, но, говоря об этих комитетах, важно учитывать и то, что, несмотря на то, что люди жертвуют немалые деньги музею, именно наши кураторы определяют приоритеты коллекции. Tate в этом смысле очень мощен – у нас есть своя стратегия, мы оцениваем свои потребности, свои сильные стороны, понимаем свои недостатки и то, на что стоит обратить внимание в будущем. В этом смысле музей очень сфокусирован, и нашим спонсорам предлагается честь поддержать этот процесс.

С уверенностью могу сказать, что экспонирование коллекции музея в различных музеях Tate – это бесценное преимущество для всей нации – это и есть «национальная коллекция». Бесплатные выставки в музеях Tate посещает очень много людей – это работы, которые закуплены за счёт общества и продолжают быть доступными для общества. Каждый раз, выходя из офиса и переходя в выставочное пространство, я не могу поверить в то количество посетителей, которое я там вижу. Это значит, что наша структура очень важна.

Как я уже говорил, вся страна выиграла от того, что происходило в конце 1980-х и в 1990-х. Несмотря на то, что движение YBAне продолжилось как единое целое, оно всё равно создало основу для более высокого статуса современного искусства в стране и передало эстафету музею Tate Modern. Получилось, что Tate Modern открылся в тот момент, когда движение YBA начинало разваливаться, и было интересно, как Tate Modern подхватил всё это и повлёк за собой вперёд. Просто невероятно, как в стране, которая до этого предпочитала лицезреть изображения сцен охоты на лис и тому подобное, был достигнут такой уровень признания современного искусства. Есть насущный запрос на современное искусство, особенно международное. Просто феноменально, как наша структура стала неразрывна с окружающим сообществом.

Говоря о роли музеев сегодня, директор Фонда Бейлера Сэм Келлер недавно сказал мне в интервью, что музеи – это как форум: «Это место, где мы в прямом смысле можем использовать свои гражданские права».

Так я всегда видел и наш Турбинный зал – как место, где можно задействовать свои гражданские права. Это действительно одно из последних мест такого рода и масштаба, куда можно прийти и быть вместе с людьми со всего мира – получить социальный опыт без религиозных ограничений, без тех рамок, которые накладывает на вас пребывание на вокзале или музыкальном фестивале. Это действительно невероятно открытое место, куда люди приходят повстречаться.

Если говорить о коллекции, идея её транснациональности действительно укоренилась и, надеюсь, окажется привлекательной для всех. В момент открытия грандиозной пристройки Blavatnik Building объём доступной для осмотра в экспозициях части коллекции возрос до 60% – это больше, чем когда-либо прежде. Тогда, увидев эти работы со всего света, многие начали задумываться, что же и как можно ещё сделать, чтобы развить этот глобальный взгляд на вещи.

Прошлым летом вместе с Комитетом по закупкам в России и Восточной Европе (REEAC) вы побывали и в странах Балтии. На что вы здесь обратили внимание? Заметили ли вы что-то, что выделяет это пространство и его арт-сцену среди других европейских регионов?

Да, и в голову приходят две вещи. Одна из них – увиденные в Вильнюсе работы представительниц абстрактного экспрессионизма, художниц Елены Урбайтите, Эгле Веланишките и Аудроне Петрашунате; там были только женщины, что было интересно и абсолютно фантастично. В свою очередь, в Риге я видел потрясающий гобелен Романа Суты. Он был невероятно хорош. Как сундук с сокровищами.

Грегор Мьюр. Фото: Alice Lubbock/alicelubbock.com