«Мы приходим к непререкаемой фактичности ямы с костями»

Разговор во Львове с украинским художником Никитой Каданом

26/09/2019

Галина Рымбу

Никита Кадан – один из самых известных молодых украинских художников. Его выставки часто проходят за пределами Украины (2019 – MUMOK (Вена), 2016 – Galeria Arsenal (Белосток), 2015 – Waterside Contemporary (Лондон) и др.). Он родился в 1982 году в Киеве и до сих пор живёт и работает там. Никита – участник художественной группы Р.Э.П., кураторской группы «Худсовет», а с недавних пор – глава отдела современного искусства Кмытовского музея. В 2007 году он закончил киевскую Национальную академию искусств и архитектуры, а в 2011-м получил Первую премию PinchukArtCentre Prize, в 2014-м – Специальную премию Future Generation Art Prize. В 2015-м он представлял Украину на Венецианской биеннале.

Его работы связаны с политикой, памятью, пропагандой, идеологией, историей, массовым политическим насилием и травмой. Он глубоко рефлексирует современное состояние «постмайданной» Украины, говорит о её нынешней исторической политике, о «войнах памяти», которые там сегодня идут, и о том, как возможно личное подключение к коллективному травматическому историческому опыту. Свои практики Кадан относит к искусству «историографического поворота», которое изучает не столько саму историю и факты, сколько то, как устроены исторические нарративы и «способы рассказывать историю».

Этим летом, когда его последняя выставка, посвящённая двум фигурам советско-украинского авангарда Василию Ермилову (1894–1968) и Ивану Кавалеридзе (1887–1978), уже открылась в венском музее MUMOK, мы встретились во Львове, чтобы поговорить о том, как устроена сегодняшняя украинская арт-сцена (к основной части её процессов, художников и институций Никита настроен довольно критически), о его работах и выставках последних лет и о том, почему для современного искусства сегодня важна феминистская и квир-чувствительность.

Мы сидели в баре «П’яна качка», а за спиной у нас белела выставка «Лабораторiя паранормальних явищ». У меня с собой была книга Сьюзен Зонтаг «Смотрим на чужие страдания», у Никиты – папка с рисунками. Мы виделись впервые, хотя о работах Никиты я знала ещё с 2012 года, когда увидела его «схемы» в левом литературно-критическом альманахе «Транслит». Беседа с Никитой – это сложное и медленное критическое путешествие, его формулировки выходят сразу чёткими и ёмкими, иногда даже резкими: «возможна ли “самоорганизация памятей”», «насилию будут давать разные имена, причём часто эти имена будут даваться так, чтобы открывать дорогу новому и новому насилию», «пусть мёртвые восстанут против абсолютно любых форм “патриотического использования” своей смерти» и т.д.

Это острая игла критической рефлексии и мысли художника, которая чётко попадает в исторический нерв, тревожит привычные категории и нарративы, потому что нет ничего катастрофичнее «сна истории». Мы начали с критики современной арт-сцены Украины, а потом стали обсуждать серию его работ «Погром», в основу которой легли фотографии еврейского погрома во Львове, и в какой-то момент он сказал: «Это могло происходить прямо здесь, где мы сейчас сидим, на этой же брусчатке. И прийти могло как нечто безымянное». Время перевернулось.

Никита Кадан. Фото: Тарас Грицюк

Украинское современное искусство – какое оно сегодня? Как изменилась украинская арт-сцена после Майдана и во время войны? Какую роль сегодня искусство играет в украинском обществе?

Надо сказать сразу – моя позиция предельно ангажирована. На холодный и не вовлечённый взгляд сверху я не претендую. Художественная сцена – это арена борьбы, как и публичное поле в целом. Поэтому в разговоре об украинской сцене я выбираю проявление полемических позиций, а не корпоративное понимание общего интереса.

Украинская сцена современного искусства выживает в изоляции за счёт выстраивания автаркии – и в смысловом, и в инфраструктурном отношении. Интернационально работающие художницы и художники – изгои в украинском искусстве. Другое дело, что когда изгоев достаточно много, они могут построить некую параллельную сцену. На родине – это полуподпольная секта с крайне малым доступом ко внутренним ресурсам, зато с окном во внешний мир. Всё «левое» и «квирное» для украинского искусства есть «другое». Мейнстрим до сих пор кормится остатками «постмодернистских 1990-х», переродившихся в нечто довольно консервативное.

Для широкой аудитории мейнстримное искусство заметно, когда ему дают место либо в индустрии развлечений, либо в проектах идеологического обслуживания (раньше обслуживали, например, пророссийское православие, потом – национал-патриотическую пропаганду). А «другое» становится видимым, когда разносится новость об очередном погроме выставки. Этот водораздел существовал задолго до Майдана, ещё с конца 2000-х. После Майдана и с началом войны соответственно включились два параллельных режима трансформации. В мейнстримном искусстве произошло следующее: достаточно аполитичные авторы, почувствовав гражданский импульс, на время изменили тематику работ, не пересмотрев их язык. Так возникло некритическое, аффирмативное, но при этом политически вовлечённое искусство. В искусстве, которое осознавало себя как политическое и до событий 2013–2014 года, произошло обретение некоего исторического измерения. Отойдя от, условно говоря, «активистских» и «журналистских» подходов, это искусство стало рассматривать актуальные события в логике их исторического разворачивания. В первом случае через некоторое время произошло возвращение к регулярным аполитичным практикам, волна схлынула. Во втором – новая тенденция сформировала украинскую версию глобального «историографического поворота».

Красные горы. 2019. Бетон/металл. Вид инсталляции в музее MUMOK в Вене

Тигриный прыжок. 2019. Железо

Тебя хорошо знают и выставляют в Европе. А как ты выстраиваешь своё сотрудничество с украинскими государственными и независимыми институциями?

Украинских государственных институций в моей жизни становится всё меньше. Вероятно, какие-то из них избегают политически неблагонадежных высказываний. Других тяготит производственный аспект моей работы, всё же это большие инсталляции, за которыми стоит ещё и исследование. В третьих институциях сидят деятели из союзов и академий или те же остепенившиеся «герои 1990-х» – чего скрывать, у них к нашему кругу глубокая антипатия. Так или иначе, последние годы несколько государственных институций делали мне предложения, но в процессе конкретизации выставочного проекта постоянно что-то ломалось. «(Не)означені» в Национальном художественном музее в Киеве не состоялись. Работа группы Р.Э.П. с наследием Георгия Нарбута 1910–1920-х, планировавшаяся в этом же музее, тоже сорвалась. В это же время моя выставка «Проект руин» открылась в венском MUMOK, а работы из «(Не)означеніх» показаны на выставке «Never again» в Варшавском музее современного искусства.

Что до независимых институций, то мой опыт с Центром визуальной культуры в Киеве и Центром городской истории во Львове был исключительно хорошим. Но обеспечить постоянное функционирование какого-либо автора в Украине они точно не могут. Вообще разделение на социально-критическое и аполитичное искусство в экономическом смысле привело к вытеснению первого в пользу второго – но лишь в пределах страны. Сейчас мы (с Евгенией Моляр и Леонидом Троценко) делаем экспериментальную программу выставок современного искусства для Художественного музея в селе Кмытов. Но это институция, которая исчерпала свою прошлую миссию, и сейчас этот музей нужно переизобрести, придумать его заново. К тому же начались атаки на музей местных ультраправых политиков, основанный на нашем изучении советского искусства и безоценочном использовании нами термина «советское».

Из вышесказанного ясно, что у тебя сложные отношения с украинской арт-сценой и многими украинскими художниками старшего поколения, теми, кого ты называешь «героями 1990-х». Почему так сложилось?

Многие из них стали консерваторами, и для них левая политическая позиция, а также квирность и (про)феминизм – это что-то органически чуждое. Они чувствуют, что это нечто другое, возможно, претендующее на то, чтобы прийти им на смену, и относятся к этому очень ревниво. Кроме того, после падения Союза у них были очень большие надежды на международное присутствие, которого сейчас почти нет, зато у художниц и художников младших – квирных или же левых и причастных к «историографическому повороту» – оно есть. И это создаёт дополнительную почву для конфликтов. Но это всё можно вывести к теме гораздо более интересной, чем конфликты и расколы на одной из восточноевропейских художественных сцен. Гораздо более потенциальная тема – это то, что современное искусство как таковое упустило, растеряло свою современность. А те же квир-фем-активистки чувствуют логику исторического разворачивания, они держат современность в руках.

Современное же искусство, особенно в своём постсоветском изводе, этот контакт с современностью потеряло, оно уже топчется на месте. Постсоветская версия современного искусства, с одной стороны, имитирует какие-то успешные образцы международной художественной жизни, с другой – является довольно ограниченной и определённой местными социальными привычками и способами артикуляции. Украинские художники предыдущего поколения были хороши в деконструкции «больших нарративов» прошлого, но чем дальше мы от этого прошлого отходим, тем более декоративными становятся такие практики. Авторы 1990-х умели «шокировать обывателя извращениями», но то, что для них было первертным и шоковым, то для младших – просто их способ жизни: не первертность, но квирность. Одно дело – воинственно сокрушать нормативность, а другое – спокойно понять её искусственный характер и отбросить как ненужную.

Кого из интересных молодых украинских квир- и феминистских художниц и художников ты мог бы назвать? Насколько они вписаны в институции?

Оксана Казмина, Антигона, Алина Клейтман, проект «Практики Тела», Дана Кавелина, Валентина Петрова, Анатолий Белов. На самом-то деле, конечно, немного людей, но они делают очень интенсивные вещи. К примеру, совместные работы Оксаны Казминой с Толиком Беловым в рамках «Практик тела» или порнохорроры, которые делает Антигона. Хотя работы Антигоны чаще показываются на фестивалях фем-порно, чем на выставках современного искусства. Впрочем, для этих художниц места репрезентации мало что определяют, они могут перетекать друг в друга: художественная выставка, научная конференция, порнофестиваль. А для современного искусства много значит именно находиться в неких специализированных «местах для современного искусства».

Вернусь к мысли, что современное искусство как таковое теряет свою монополию на современность и вообще связь с современностью, оно становится просто консервативным типом деятельности, культурным промыслом в терминах Д.А. Пригова. Ты имеешь рецепты, ты делаешь по ним каких-то матрёшек, причем эти матрёшки могут быть и постмодернистскими, и субверсивными тоже.

Это преимущественно мужское искусство?

Да, романтическая модель гения с добавкой игровой трансгрессии, способности жонглировать идеологически заряженными знаками. Художники-суперзвёзды, эстрадные пророки, шоумены.

В постсоветской версии – когда-то перестроечные бунтари, а теперь почтенные коммерческие живописцы, фейсбучные «лидеры общественного мнения», влиятельные культурные функционеры, националисты или либералы.

В общем, эти люди вернулись к корням.

Тогда как бы ты мог определить альтернативные художественные практики, которые уже не связаны институциями, не связаны какими-то едиными логиками и нарративами?

С одной стороны, я думаю, что это просто искусство в самом универсальном смысле, даже самые традиционные формы живописи или, например, симфонической музыки. А с другой – это такое искусство, которое находится в диалоге с квирной, феминистской, левой политиками. При этом я, например, не понимаю, что такое «левое искусство». Даже когда я говорю «левые художницы», я подразумеваю просто художниц и художников, которые имеют такие политические взгляды. Что такое левая культура или правая культура, я прекрасно понимаю, но искусство – оно на то и искусство, чтобы создавать дистанцию по отношению к любым согласованным практикам. Искусство не позволяет себя ухватить за хвост, оно постоянно ускользает – но при этом вступает в диалог с политикой на своих условиях и когда само захочет.

Когда мы говорим «левое искусство», то создаём просто ещё одно ответвление, ещё одну нишу, которая будет очень быстро монетизирована, для которой будут установлены достаточно жёсткие границы. Создание всех этих стилистических зон вроде «активистского протестного искусства» на самом деле локализирует очаги возгорания, чтобы огонь не распространялся дальше.

Искусство постоянно играет со своей автономией и может ей пожертвовать именно в подтверждение того, что владеет ей в полной мере. Артур Жмиевский называл это инструментализацией автономии, причём очень важно, что это инструментализация не самого искусства, а именно его автономии.

Акселерация или замедление?

Иногда акселерация есть благо. Например, когда она ломает затвердевшие государственные и бюрократические системы. Иногда замедление есть благо. «Итальянская забастовка» как средство замедления – это величайшее изобретение. Возможно, одна из лучших вещей, которую мы можем сегодня сделать, – это жить в режиме постоянной «итальянской забастовки».

А есть еще задерживающая, привязывающая нас к прошлому память травмы – она принуждает, обязует нас оставаться «с историей». Когда мы помним о совершённой в отношении нас – или совершённой нами – несправедливости, мы не можем просто отмахнуться и уйти вперед. Над нами висит ответственность перед прошлым. Все перечисленные вещи могут быть рассмотрены как средства освобождения: и акселерация, и замедление, и проработка травмы. Зависит от того, где и как это использовать.

«Одержимый может свидетельствовать в суде» (2015) и «Зрители» (2017). Вид экспозиции в музее M HKA, Антверпен

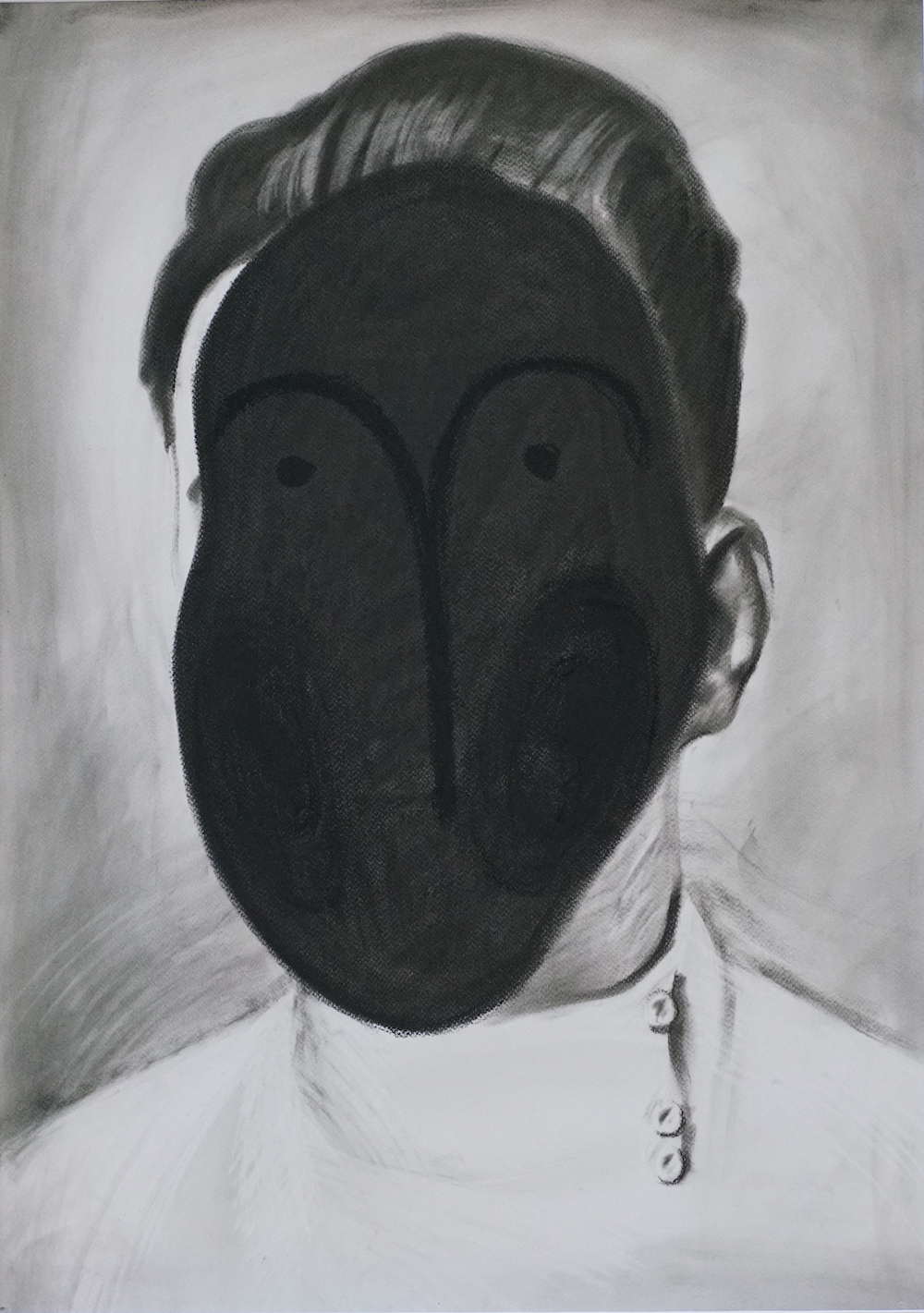

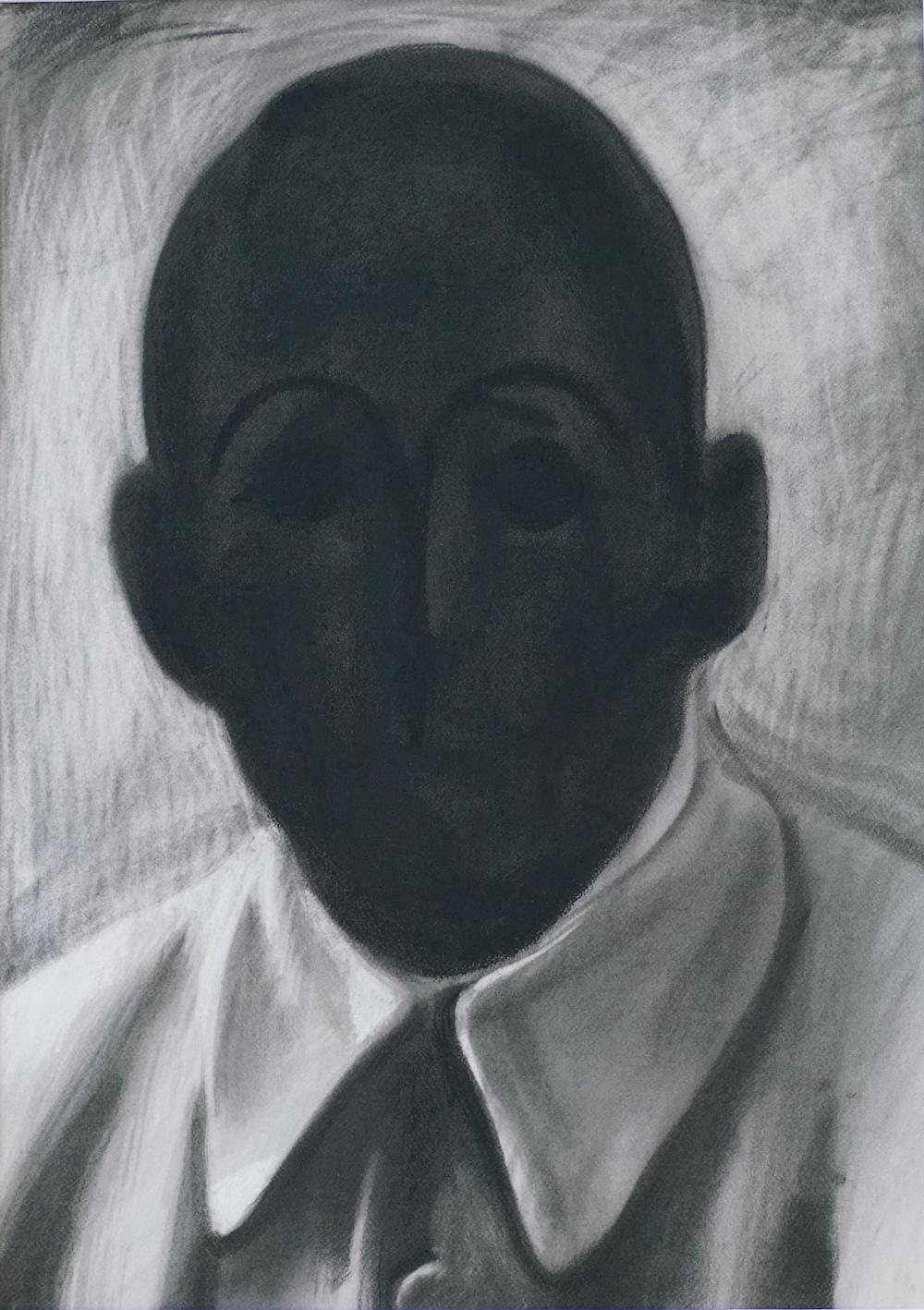

Из серии «Зрители». 2017. Бумага/уголь

Про фиксацию на травме интересная тема. Мне кажется, что травма – это даже не зависание в прошлом, а это как раз то, что вырывает нас из времени в безвременье своего странного события; то, что самой своей структурой будто бы утверждает: меня нельзя преодолеть, я – то место, откуда нельзя уйти, комната, из которой нельзя выйти. Находясь внутри травмы, мы как будто обречены на бесконечное повторение, возвращение к тому, что конституирует травматический опыт. Можно ли выйти из травмы через искусство? Или она всё время к нам возвращается как болезненный опыт?

Как человек с психиатрическим диагнозом я просто очень хорошо знаю, что такое постоянно неизбежно возвращающиеся аффективные состояния. С реальностью этих состояний нужно как-то иметь дело, использовать паузы между ними, предугадывать их динамику, их возвращение, работать с этим медикаментозно, терапевтически и т.д. И это ответственность. Ты знаешь, что если расслабишься, тебя просто снесёт, смажет. С другой стороны, ты понимаешь ограниченность ресурса, ограниченность сил. Всё это заставляет действовать тактически, как будто ты находишься на поле боя. Плюс ты ещё оказываешься (мне это кажется интересным словосочетанием) человеком диагностированным. Человеком, симптоматика которого, расстройство которого названо, причём названо не им, а некими профессионалами, и который живёт в ситуации этой довольно насильственной поименованности. И всё разнообразие аффектов здесь упрощается, входит в сборно-разборные модели того, что называется пограничным или биполярным, или тревожным расстройством, или шизофренией, которая сегодня является довольно-таки сомнительным диагнозом.

Так вот, травма действительно держит нас, заставляет кружить, не даёт выходить на прямую линию, всё время выводит на какие-то самозамыкающиеся формы, орнаменты. Да, но надо ли нам на прямую линию? Точно ли освободительное движение – это линейное движение вперед? Возможно, замедление, итальянская забастовка, а также самые разные формы травматического запутывания имеют свой освободительный потенциал. И, может быть, нам суждено всю жизнь прожить в тени того, что нас будет настигать снова и снова – но задача в том, чтобы выработать с этим некоторые отношения. Тут то, что называется болезнью, оказывается неким другим, с которым ты живёшь.

С другой стороны, когда речь идёт об исторической травме, пережитой не нами, а людьми других поколений, главной этической проблемой здесь является то, что ты можешь использовать их боль для того, чтобы самоопределиться в сегодняшнем дне, например, найти мотивации, силы или символы для своего политического проекта. Это то самое беньяминовское зрелище угнетения предков, которое даёт гораздо больше сил для революционного порыва сегодня, чем какие-то образы светлого будущего. Искусство «историографического поворота» построено на личном подключении к коллективному травматическому опыту.

Из серии «Зрители». 2017. Бумага/уголь

Твои серии работ и выставки («Кости перемешались», «Повторение забывания», «(Не)означенi») последние несколько лет посвящены политикам памяти и связанным с ними архивным изображениям, которые относятся к периодам массового насилия 1930–1940-х годов в Украине и в Польше. Эти изображения, по твоим словам, участвуют и сегодня в «войнах памяти». Интерпретаторы с разных сторон используют их, вкладывая туда разные идеологические смыслы. Ты же осознанно смешиваешь их, ставишь в один ряд, оставляя гораздо более сложное пространство для взгляда на историю Волынской трагедии, Львовского погрома и др. событий. В комментарии к выставке «Кости перемешались» ты говоришь: «Смотреть на историю прямо, не сквозь призму исторического мифотворчества». Что это значит для тебя? Вернуть жертвам их статус «голой жизни» и с этой точки начать новый разговор?

Да, мы приходим к непререкаемой фактичности ямы с костями. Причём костями, лишёнными ясной национальной принадлежности. Скорее речь идёт об «интернационале мертвых». Но и этот интернационал есть форма существования памяти. Это антинационалистическая память. Ведь она лишает национальные проекты их фундамента из сакрализированных жертв прошлого, нужного для того, чтобы продолжать множить убитых и сегодня. Статус «голой жизни» нынешние жертвы имеют именно потому, что из жертв прошлого сделали сакральные фигуры национального мифа. Сегодняшние жертвы будто недостойны приравнивания к великим жертвам прошлого. Расстрельная яма безымянна, но в будущем ей дадут имя, зависящее от конъюнктуры того момента, а победители поставят удобный им памятный знак, присвоив мёртвых.

Пусть мёртвые восстанут против абсолютно любых форм «патриотического использования» своей смерти.

«(Не)означенi» – кто это? Безымянные жертвы истории, которые не могут быть никаким образом названы, которые не могут быть присвоены ни одним из исторических нарративов и теряются в лабиринтах вины и памяти? Как тогда возможно говорить о них?

Это те, кого лишили имён, и те, кому присвоили фальшивые имена, идентичности и исторические роли. И тут нужно искать способы, как восстановить имена непоименованных и как счистить ложные имена, присвоенные жертвам в пропагандистских целях. Среди страшных фотографий периода нацистской оккупации выделяются изображения повешенных с большими табличками на груди. На табличках написано «партизаны», «диверсанты» или другие наименования, данные жертвам палачами. Кажется, постсоветские общества по сей день дискутируют, что убедительнее будет написать на этих табличках.

У меня с собой книжка Сьюзен Зонтаг «Смотрим на чужие страдания», и неслучайно. Там очень многие идеи перекликаются с тем, что ты делаешь в «(Не)означенiх». Они про взгляд на боль через историю, когда мы не до конца понимаем, кому эта боль принадлежит. Возможно, это некий родовой образ насилия, который через время бесконечно аффицирует и вовлекает? Или это попытка высвободить образ жертвы из разных сетей идеологической эксплуатации?

Возможно, дело не в том, чтобы использовать образы жертв прошлого даже для дела социальной революции, в то время как националисты их используют параллельно для дела «национальной революции», а имперцы для укрепления империи. Причём это могут быть одни и те же изображения. Возможно, дело в том, чтобы как раз освободить мёртвых от нашего использования. С одной стороны, непоименованность, необозначенность является следствием забывания, закапывания жертв в беспамятство, каких-то тайных захоронений. А с другой стороны, это то состояние, к которому нам иногда приходится вернуться, когда ложное наименование, которое является инструментом тех или иных сегодняшних проектов, вообще закрывает собой всё.

Очень часто документальные фотографии, которые фигурируют в моих работах, использовались как достаточно произвольно подобранные визуальные материалы к статьям, что ангажируют поляков против как исторического украинского национализма, так и современной Украины, которая с этим историческим национализмом отождествляется. С другой стороны, они могут использоваться как иллюстрации с статьям, которые ангажируют украинцев против как исторической Польши, так и Польши современной. В других случаях они позволяют перемешать образы времён Российской империи, времён Октябрьской революции, времён сталинизма, времён послевоенных, чтобы создать гибридный образ вечно тоталитарной России, которая лишь меняет кожи: то монархическую наденет, то сталинистскую, то путинскую.

И странным образом этот гибридный образ России абсолютно соответствует конструктам путинской пропаганды, которая эти же образы российской истории смешивает в одной ёмкости, но уже как нечто наиболее желательное, как патриотический идеал. Если гремучая смесь русского православного монархизма со сталинизмом может присутствовать в текстах украинских правых авторов как фигура зла, то с противоположным знаком это всё присутствует в путинистских агитационных идеологических текстах. И здесь получается эффект взаимного отражения враждующих сторон, эти взаимоотражающиеся образы перекрывают собой всё что можно. Под пропагандистскими конструкциями скрывается сложность реального опыта. Задача таких проектов, как «(Не)означені», скорее, освобождать опыт. Так, чтобы образы жертв стало сложно использовать для пропаганды в пользу какого-либо из конкурирующих политических проектов.

Работы из серии «(Не)означені», даже когда ты смотришь на них через экран компьютера, производят шоковое воздействие… При этом у этого шока как будто бы нет идеологической подложки, они не призывает к какому-то определённому отношению. Они оставляют чувство растерянности…

Эти образы довольно универсальны. Но, возможно, моя главная ставка – на их смутность. Никакая из этих фотографий не делалась «художественно». Это довольно сухая документация. А поскольку это документация событий, которые вынесены за грань повседневности и чудовищны, в картинке возникает какой-то эффект неузнавания: вообще непонятно, что происходит.

К примеру, одна из работ, где погромщик замахивается палкой на раздетую женщину в чёрных чулках, которую гонят по улице. Во-первых, палка в руке погромщика уведена за край изображения, и потому неясно даже, что он делает. Кажется даже, будто он приветствует эту женщину. Ещё какие-то веревки натянуты на первом плане перед объективом. Возможно, это какие-то провода или тросы, за которыми стоял оператор? Они создают эффект пыточной комнаты, хотя дело происходит на улице. И эта женщина: видно, что она идёт очень уверенно, как будто бы она вообще хозяйка положения здесь. Это изображение, которое за счёт определённой комбинации случайностей и знания об их чудовищном содержании создаёт эффект тайны, встречи с тем, с чем тебе вообще не полагалось бы встречаться.

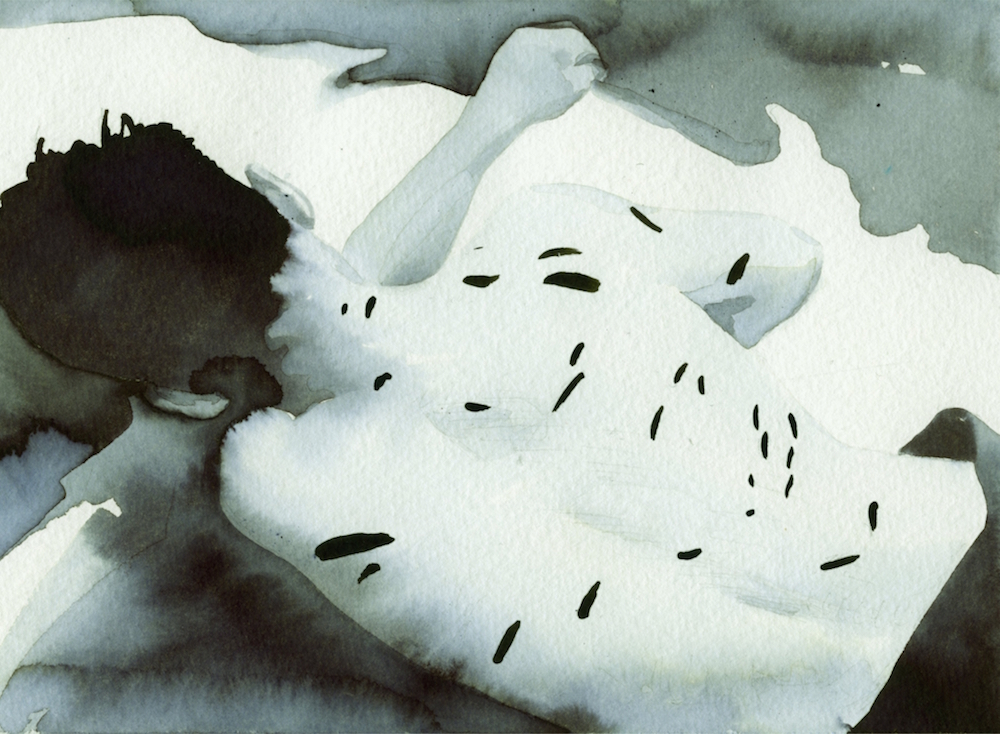

Из серии «Погром» (2016–2017). Бумага/уголь

Это насилие как таковое? Насилие культуры?

Да, насилие как таковое. К тому же такое, которому ещё не нашлось имени. Вроде бы понятно: здесь изображён погром, и это далеко не первый еврейский погром в XX веке. Но здесь это происходит в довольно благополучном восточноевропейском городе, где разные этнические, религиозные сообщества долгое время неплохо уживались. Это могло происходить прямо здесь, где мы сейчас сидим, на этой же брусчатке. И прийти могло как нечто безымянное.

Потом уже насилию будут давать разные имена, причём часто эти имена будут даваться так, чтобы открывать дорогу новому и новому насилию.

Что это за имена, которые дают дорогу новому насилию?

Например, такая двойственность названия, как «волынская резня» и «волынская трагедия». По тому, какое из этих словосочетаний употребляешь, сразу становится понятно, на какой ты стороне в актуальных войнах памяти.

Есть практики именования, которые взывают к отмщению, к новым и новым шагам насилия. Не к наказанию виновных, а к отмщению на основе принципа «мы/они», причём эти «мы» и «они» национально маркированы. И какой бы политический проект эти «они» сейчас ни избрали, он все равно является лишь прикрытием для их злой национальной сущности, которая враждебна нашей доброй национальной сущности. «Мы» говорят – если ты родился украинцем, значит, ты родился на стороне добра. Тебе исторически очень повезло. Уже своим актом рождения ты одержал большую моральную победу.

В начале нашего разговора ты упомянул о тенденции глобального «историографического поворота», которая видна и в современном украинском искусстве. Можешь рассказать об этом подробнее?

Есть довольно известный текст Дитера Роэльстрате «После историографического поворота», есть «Архивный импульс» Хэла Фостера. Парадоксальным образом именно через обращение к способам рассказывать историю, критике того, как власть реализуется через способы рассказывать историю, современное искусство восстанавливает связь с современностью.

Повторюсь, в моём понимании современное искусство как отдельная область человеческой деятельности само себя подвергло полной девальвации и связь с современностью потеряло. И сейчас разговор скорее о том, как искусство в самом универсальном его понимании может войти в диалог с освободительными политическими проектами, которые как раз имеют связь с современностью. Критический взгляд на способы рассказывать историю и подрывная работа с образами, используемыми политической пропагандой, – это способ подключиться к реальности. Причём для этой подрывной работы могут использоваться и те же трансгрессивные приёмы «современного искусства», но взятые у него как трофей и возвращённые в статус инструмента, лишённые самоценности.

И это всё та же классическая беньяминовская тема, что история, какой мы её знаем, какой мы её изучаем, какой мы её встречаем в академических источниках, представляет собой историю победителей. Это история националистическая, мужская, милитаристская, клерикальная. Это история, за которой стоит некий свод довольно консервативных ценностей. И поэтому основное внимание стоит удерживать даже не на событиях, поскольку события всё равно в большей степени находятся в руках историков (даже самый реакционный историк имеет гораздо больший доступ к фактам, чем прогрессивная художница или художник). Речь идет об изучении способов рассказывать. Нас интересует сама механика нарратива.

«Сломанное древко» (2019) и «Победа» (2017). Вид экспозиции в музее MUMOK в Вене

Кто ещё из молодых украинских художников, интересных тебе, работает с историей, документальными методами и политиками памяти?

Евгения Белорусец, Николай Ридный, Николай Карабинович, Лада Наконечная, Ярослав Футымский. Это далеко не полный список. Вообще, «историографическая» тенденция в украинском искусстве ждёт своего хотя бы относительно полного показа и систематизированного описания.

Какие философы истории повлияли на тебя больше всего?

Беньямин – самое очевидное имя в этой области, имя Агамбена – тоже близко к очевидности. Ещё для меня важны «философия события» Алена Бадью и идеи Жака Рансьера о политике и праве на речь. Сейчас вчитываюсь в Джудит Батлер. У Батлер ясно видно, как вопросы памяти укоренены в практиках угнетения и в привилегиях, связанных с видимостью, с пребыванием на фасаде общественной жизни. Оплакивать и помнить будут далеко не всех, а за всяким влиятельным историческим нарративом возможно разглядеть исключённых и забытых. Собственно, «философия истории» – это что-то очень размытое, лишённое четкого контура и сливающееся с другими областями мысли. Скорее, для меня речь идёт обо всём разнообразии способов как философии, так и литературы и искусства смотреть на историю, власть и память.

Видишь ли ты различие между «левой» и «либеральной» политиками памяти?

Мы никогда не добьёмся справедливости, пока главным субъектом политики памяти будет национальное государство. И в то же время простая сумма индивидуальных воспоминаний никогда не заменит договора о способе что-то помнить коллективно. Но возможен ли не навязанный «сверху» договор? Возможна ли «самоорганизация памятей»? Думаю, «левая политика памяти» зависит и от ответов на эти вопросы, а не только от того, сильна ли будет марксистская оптика внутри традиционных музея и университета.

«Убежище» (2015). Бетон, металл, чучела животных, стекло, живые растения. Вид инсталляции на 14 Стамбульской биеннале, музей Istanbul Modern

Можешь рассказать, в какой момент квир-теория и искусство, находящееся в диалоге с квир-теорией, стали важными для тебя?

Квирность – это неотъемлемая составляющая освобождающего или практикующего свободу мышления. Если ты последовательно практикуешь политическое освобождение, то неизбежно оказываешься феминисткой или профеминистом, ты неизбежно выращиваешь в себе квирную чувствительность, интерсекциональную оптику, и в то же время ты неизбежно видишь экономическое измерение всех проблем, которыми, казалось бы, занимаются политики идентичности. И тут либо ты своё видение на каком-то этапе искусственно ограничиваешь какой-то одной областью: «я левый, занятый классовой борьбой» или «я феминистка, которая выступает только за права женщин в условиях текущего экономического и политического проекта» (речь о либеральном феминизме), либо ты видишь связность всех этих вещей. Во втором случае всё соединяется: проблематики идентитарного и универсально-экономического плана, квирность с «историографическим поворотом». Всё это – детали одной машины.

В этой же области находится и вопрос, учитывать ли в художественной практике свои ментально-психиатрические проблемы, если в искусстве занимаешься чем-то совершенно другим? Я вижу, что на моё мышление, на мою чувствительность это объективно влияет. Но для меня это открытый вопрос: вводить ли это в пределы своей художественной практики или оставить это в области личных проблем, которые, может быть, несколько мешают мне или ухудшают мои стартовые возможности, но являются, по сути дела, техническими.

Как сегодня возможно искусство, которая работает с идентитарным, но при этом избегает таких политик идентичности, в которых идентичность становится застывшей идеологемой (как в случае с многими политиками национальной идентичности)?

Вроде бы много где на это есть ответ: соединять рефлексию с опытом и говорить от имени тех групп, частью которых ты действительно являешься, ретранслировать тот опыт, который ты действительно пережил.

Но когда дело доходит до историографической проблематики, то всё становится сложнее. Потому что здесь мы говорим о травмах, пережитых другими, о катастрофах, которых мы при жизни не застали. И здесь возникает образ «общего горизонта». Холокост – это тот горизонт, по отношению к которому определяемся мы все. Также мы определяемся по отношению к ГУЛАГу. Наше отношению к ГУЛАГу определяет то, чем мы являемся сегодня.

Это самоопределение через согласие или отказ видеть жертв национальных героев тех стран, в которых мы живём. Любые националистические мифологии строятся на том, что каких-то жертв мы видеть отказываемся. Или выстраиваем какие-то иерархии жертв: «наши мёртвые лучше ваших мёртвых». От того, как мы говорим – «волынская трагедия» или «волынская резня», – зависит, кто мы и с кем мы. И здесь мы снова находим себя в положении носителей опыта, но это опыт именно сегодняшних войн за ту или иную историческую оптику, за тот или иной способ помнить.

История есть поле боя. Каждая из фотографий, которую я использую в своих работах, – это актуальное поле борьбы. Потому эти работы не тождественны традиционно понимаемому «историческому искусству», которое как раз является эстетическим соответствием историцизму, о котором пишет тот же Беньямин, противопоставляя его историческому материализму. Речь о том, что исторические баталии – это дела сегодняшнего дня. И аудиторию этих работ я приглашаю определяться даже по отношению не к тому, что было здесь летом 1941 года, но к сегодняшним полемикам и конфликтам вокруг интерпретации этих событий. «(Не)означені» – это политическая работа про современность, даже если выглядит она несколько иначе. Но это ответ, который я даю через собственную художественную практику, а каких-то обобщённых универсальных методов работы с идентитарным, пожалуй, нет.

Серия «Хроника» (2015). Бумага/тушь

Какие проекты ты намерен сделать в ближайшем будущем?

Сейчас мы с кураторкой Джессикой Зыхович занимаемся проектом, связанным с наследием и судьбой Бруно Шульца. Джессика для версии выставки «(Не)означені» в Одесском музее современного искусства написала текст, а также прочла там лекцию о мазохистской оптике в творчестве Бруно Шульца и в моих работах, составляющих проект. Работы Шульца (ты знаешь «Книгу идолопоклонничества»?) странным образом похожи на некоторые фотографии Львовского погрома. И там, и там мы видим обнажённых или полуобнажённых женщин на улицах, причём часто это раздетые женщины, на которых остались только чёрные чулки. А рядом какие-то нарочито безобразные мужчины. Только если на фотографиях погрома эти мужчины гримасничают, веселясь и показывая себя хозяевами положения, то у Шульца наоборот – они унижаются и кривляются, чтобы развлечь этих доминирующих женщин. Но это также утоплено в общей атмосфере со сложным фантастическим освещением, со сгустками мрака и пятнами света, расположение которых полностью зависит от воли художника. Это сцены, в которых Шульц, отчасти наследуя Гойе, отказывается от реалистического освещения, чтобы создать свой мазохистский театр. Я делаю реплики фотографий Львовского погрома и реплики работ Шульца так, чтобы возникал какой-то единый визуальный регистр, чтобы эти изображения можно было почти спутать друг с другом.

Также там будет инсталляция, посвящённая жизни Шульца в Дрогобыче и его выживанию в годы советской власти и гибели во время немецкой оккупации. Собственно, Шульц в течение всего своего «классического» периода в Дрогобыче игнорировал какое-либо украинское присутствие там. Но в советское время он начинает рисовать людей в украинской национальной (или скорее фольклорной, псевдонациональной) одежде, причём эти люди несут портреты Сталина. Так в творчестве Шульца вдруг «принудительно» появляется Украина. Есть ещё апокриф о картине на тему советского присоединения Западной Украины, в которой Шульц активно использовал жёлтый и голубой цвета, за что был арестован и подвергся допросу. И есть одна иллюстрация, напечатанная в дрогобычской советской газете: «фольклорная» украинка на советской манифестации там оказывается переодетой героиней «Книги идолопоклонничества» – то же выражение лица, то же положение тела. Но это какие-то игры с самим собой в положении человека выживающего. Он делал свои последние фрески в доме эсэсовца Ландау и был застрелен на тротуаре, прямо у ограды парка, сейчас имени Бандеры. У ограды парка где-то на уровне щиколотки, на уровне лежащего на земле тела, установлена памятная дощечка Шульцу. Этот историко-политический орнамент, оплетающий биографию Шульца, и попытки Шульца освободиться, убежать или в мазохистский фантазм, или в мифологизированные воспоминания детства и должны стать темой работы. Шульц и Украина, Шульц и мазохизм, Шульц и «мифологизация действительности», Шульц и советское, Шульц и Холокост, Шульц и образ бескрайней и безвыходной провинции, где «мир таков, и нет тебе никаких миров кроме этого» (Бруно Шульц, «Весна»), Шульц и призрачный образ внешнего мира – из этого всего мы пытаемся создать единый рассказ.