«Искусство не должно нас пугать, потому что пугает всё остальное»

Разговор с Полиной Заславской после выставки «Вещдок»

22/11/2018

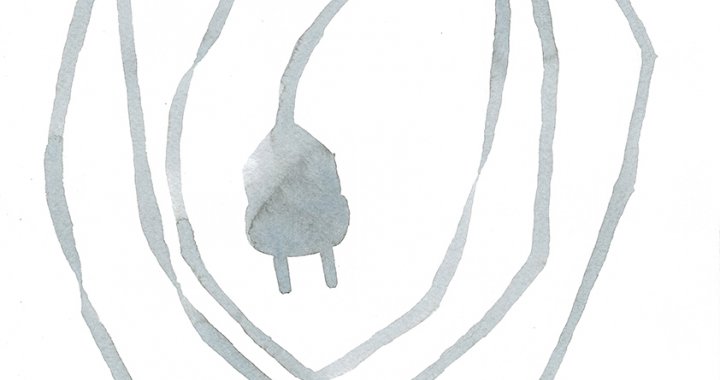

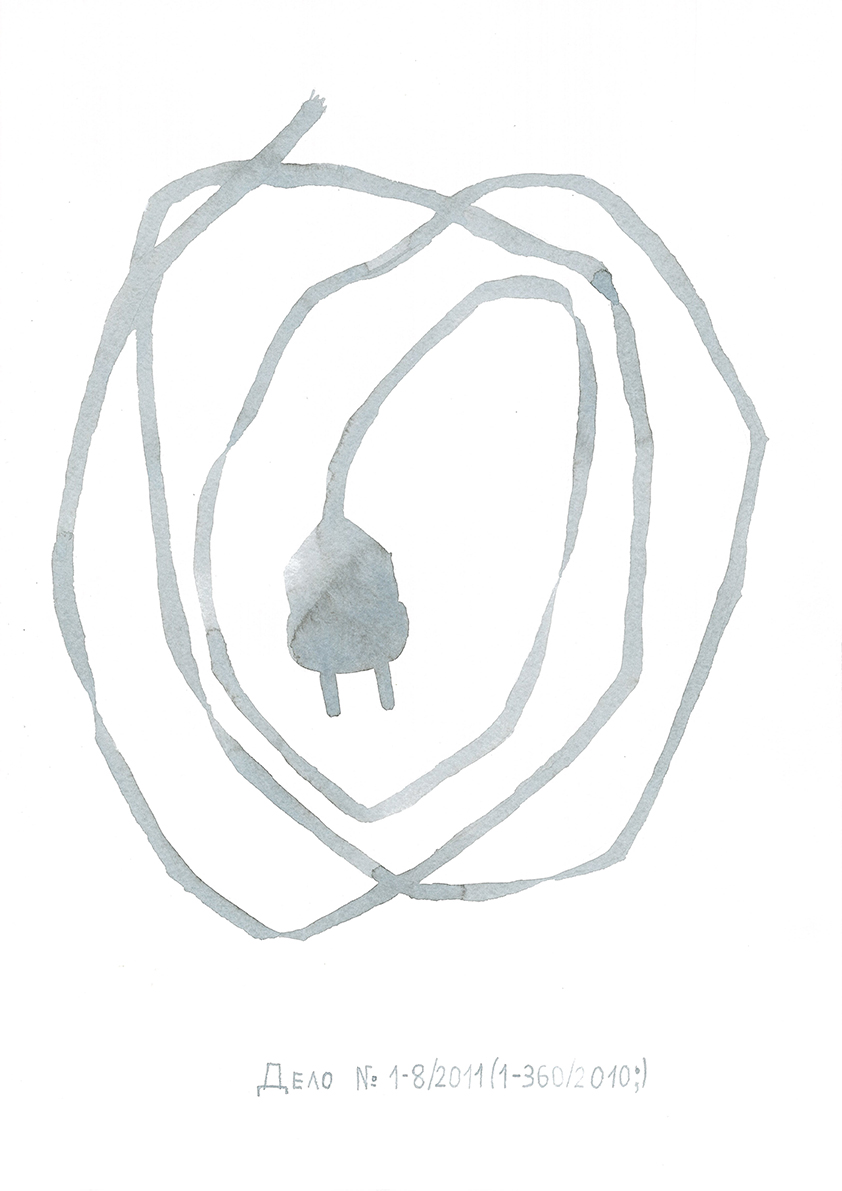

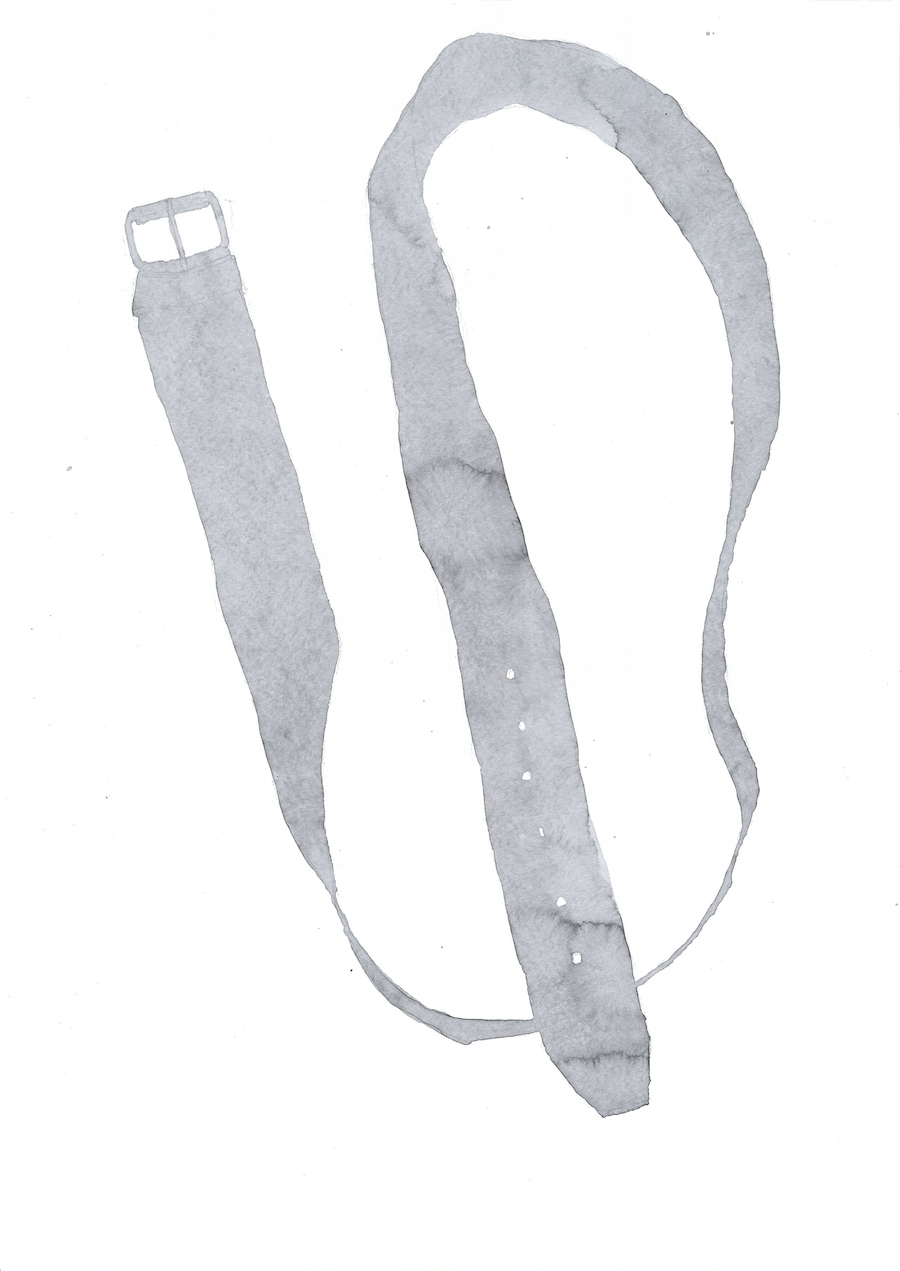

В петербургском «ДК Роза» в начале ноября прошла выставка акварелей Полины Заславской «Вещдок», посвящённая насилию. На безукоризненно белых стенах висели вещдоки, больше похожие на силуэты вещей, молчаливых и изумительно бестелесных. Под каждым – указание на личное дело, в которое при желании зритель мог заглянуть, пойдя по штрихкоду. Разнообразные свидетельства преступлений, совершённых на почве ненависти к представителям ЛГБТ, – фрагменты исследования, проведённого питерским социологом Александром Кондаковым и проиллюстрированного художницей. Одновременно с выставкой состоялось и несколько дискуссий. Мы решили поговорить с Полиной Заславской о новом выставочном формате, в котором обсуждение живописи – далеко не самая главная часть художественного проекта.

Одним из наиболее волнующих меня наблюдений было то, что самого искусства теперь недостаточно, поэтому в рамках выставки устраиваются дискуссии. У тебя их было четыре! Мы пришли смотреть живопись, но про неё фактически не говорили, а говорили о насилии: государственном, гендерном, о феномене насилия как вещи, имманентной искусству, наконец, о том, чем было насилие во времена греков; мы говорили о знаковости современного искусства, о многом, но не о живописи. Словно сам факт экспозиции не является достаточным поводом. И это любопытный симптом. Фактически ни один разговор о поэзии сегодня не заканчивается поэзией, о живописи – живописью, о кино – кино, каждая выставка обязательно требует дискуссии, каждый разговор об искусстве оказывается поводом для других разговоров.

Для кого-то оно оказывается поводом, а для кого-то нет. Для меня искусство становится вызовом, потому что заставляет думать о том, как работать со сложными темами, оставаясь в плоскости поиска некоего нового визуального языка. Я понимаю, что множество проектов, существующих на границе современного искусства и гражданского или социального активизма, меня не устраивает, поскольку само искусство куда-то уходит: мы говорим, что это художественный проект, при этом какие-то формальные, интуитивные, чувственные вещи либо исчезают, либо переходят в область инструментов, дающих возможность выразить какую-то вполне конкретную мысль. Искусство становится пропагандой. Для меня большой вопрос: как удержаться в этом поле. На одну из дискуссий «Вещдока» приходила Анна Темкина с небольшим докладом на тему миграции и ЛГБТ, и с ней была социолог, которая сказала: «Я совсем не профессионал в искусстве, но это очень красиво. Очень». И, в принципе, мне кажется хорошо, когда человек на чувственном уровне воспринимает искусство. Чувство прекрасного вообще хорошо, вне зависимости от темы.

Что тебе было интересно в самой идее «Вещдока», что тебя так зацепило с художественной точки зрения?

Я не уверена, что я бы взялась за тему насилия вот так с потолка, и здесь помог случай: Саша и Женя [Александр Кондаков и Евгений Шторн – прим. автора] попросили как-то откликнуться на их исследование, посвящённое убийствам на почве ненависти к представителям ЛГБТ, и для меня это была ситуация вызова прежде всего потому, что можно было поработать в жанре иллюстрации. Мне прежде всего это было интересно с художественной точки зрения (а не с социальной или гражданской), хотелось подумать о том, как это возможно пластически, учитывая непростые условия и характер самой темы.

Как ты думаешь, почему они предложили это тебе. Они видели твою предыдущую выставку – «Утварь»?

Я знаю, что Жене нравится то, что я делаю. Ему близки какие-то мои формальные, пластические решения. При этом вначале даже речь шла о том, чтобы позвать трёх разных авторов, но потом решили, что должен быть один человек, одна рука, одна визуальная линия. Конечно, «Утварь» сыграла какую-то роль. К тому же у Саши в исследовании есть указание на то, что все убийства имеют бытовой характер. Собственно, от этого мы отталкивались, это было созвучно моей истории. Я с самого начала считала, что ничего конкретного, никакой литературы здесь быть не должно.

Почему?

Потому что реальность куда страшнее любого описания. Когда ты видишь эти предметы, достаточно собственной фантазии, чтобы включить их в историю. Чувствовалось, что нужно отдалиться, чтобы приблизиться.

Я сама пытаюсь понять, что я чувствую, и моя эмоция очень напоминает реакцию женщины-социолога: это очень красиво с точки зрения художественного объекта, одновременно я всё-таки держу в голове, что это иллюстрации довольно страшного сюжета о людях, погибших в результате насилия, это орудия убийства. У тебя же я вижу изумительные акварели, висящие таким образом, словно они парят, окутанные воздухом. Подобно акварелям из «Утвари», они напоминают иконы: я помню, как мы их рассматривали у тебя дома, пытаясь представить, как их можно развесить, и говорили о том, что это чрезвычайно трудно, потому что они вытесняют пространство. Эти бутылки, носки, куски шнуров, написанные тушью, напоминают тени предметов, это даже не вещи, а эманации вещей, удалившихся от себя и создающие коммуникативный коллапс: их возвышенность заставляет забыть о травме, о судебных делах Кондакова. Мне не представить себе, что затёки туши – одновременно следы запёкшейся крови, и я себя спрашиваю: это промах или это удача? Может быть, это зияние и есть современность, где все всегда между, а не конкретно здесь, не в самом произведении. Поэтому нам и нужны бесконечные хороводы вокруг искусства.

Наверное, так и есть, но, опять же, чем искусство являлось всё предыдущее время? Оно же выводило нас в какой-то знак, в какое-то обобщение, в универсальное.

Всё это так, но ведь современный зритель ничуть не меньше художник или по крайней мере не уступает художнику. Уже не существует «богатого» произведения искусства и «бедного» зрителя. И самое прекрасное произведение для нас нечто вроде пустой комнаты, в которую зритель приходит со своими пожитками. Зрителю предлагают карту путешествий, а что он увидит и какое произведение создаст для себя – неизвестно. Может быть, поэтому так много разговоров вокруг, как будто нужны окна в какие-то другие пространства. Уже не существует искусства с большой буквы или эстетики, хотя есть эстетический субъект.

Ты имеешь в виду, что искусству нужны какие-то костыли, какие-то другие вещи, чтобы его легитимировать.

Когда мы говорим «легитимировать», мы словно бы всё ещё находимся в той системе координат, где есть Гении и Искусство с большой буквы, а я уверена, что мы в ней уже не живём. Процесс говорения вокруг ничем не хуже, чем результат, в конце концов, искусство сегодня вообще не про результат. Мы оказываемся людьми, которые всё время блуждают вокруг некоей инсталляции – в виде стихотворения или картины.

Я вот совсем не уверена, что многие люди воспринимают современное искусство так многослойно, среди моих друзей и коллег одни смотрят сквозь призму социально-политической важности, другие сквозь призму классической или авангардной живописи. При этом людей, которые бы в равной степени находились внутри двух этих областей, и там, и там, и воспринимали бы пластические, формальные вещи, исходя из какой-то внешней им логики, я, честно говоря, знаю мало. В дискуссиях, которые были организованы в рамках выставки, участвовали гости из разных областей: они все занимаются искусством, но кто-то театром, кто-то концептуальным искусством, кто-то формальной живописью, как Леонид Цхэ, при этом у всех нас уже нет какого-то универсального определения искусства. Хотелось, чтобы был баланс между художниками, которые иногда используют политические и социальные темы для своих проектов, и теми, кто подобно Соне Акимовой делает вывод о том, что невозможно говорить, что нужно просто уходить в телесные практики, в перформанс, в танец, где язык переводится в пластику и жест, в движение, в формальный поиск языка. Я это к тому, что сам зритель уже ангажирован миллиардом вещей, тот зритель, о котором ты говоришь, его ведь практически нет. Мне, допустим, нравятся совершенно разные художники, мне нравится Цхэ и совсем молодые авторы, которые возятся с графикой или акварелью, или те, которые находят баланс между формальными и социально-политическими сюжетами. Мне кажется, что ещё и в этом нюанс. Потому что нет уже какого-то одного зрителя.

Я бы даже сказала, что есть много сообществ разнообразных зрителей, в лучшем варианте то, что мы наблюдаем в связи с разными формами презентаций искусства, живописного или словесного, всё равно зависает между чтением и обсуждением, зритель в зале почти всегда тоже автор, всё, что сегодня называется искусством, возникает спонтанно. Современная выставка уже не похожа на традиционную выставку, равно как современная лекция уже не совсем лекция. Мы ищем какие-то новые формы взаимодействия с искусством, можно это назвать незавершённым действием. Хотя, конечно, есть и старые формы. Скажем, мы всё ещё говорим о традиции. И в твоих солипсических натюрмортах я по-прежнему вижу то, к чему стремился Моранди, – тишину. Хотя формально, разумеется, твои картины восходят к другой истории.

Моранди так и остаётся для меня вполне конкретной фигурой, и ещё японская акварельная живопись, в которой много белого фона. В японской живописи мы смотрим на нечто конкретное, на какое-то дерево или животное, там всё дано в лоб, без всяческих украшений. Это освобождает, потому что в современном мире мы почти не способны смотреть на нечто простое. А без этого наслаждения от увиденного испытываешь коммуникативное голодание.

А ещё очень сложно говорить о предмете, который парит в пустоте, и не вспомнить о Уорхоле и его особой негативной предметности, вещах, которые являют собой триумф потребления и рекламы, но при этом не созданы для разглядывания. У тебя же происходит очень странная вещь – с одной стороны, апелляция к японской традиции диктует зрителю состояние некоей возвышенности, с другой, сама вещь – только индекс, отсылающий за пределы самой себя. Создается ощущение того, что насилие меня совсем не трогает, что я о нём не помню. Я всё ещё задаю тебе эти вопросы, потому что держу в голове иллюстрацию.

Первая часть иллюстраций была прорисована, это было похоже на «Утварь», только в ч/б. Мне же с самого начала нравилось силуэтное решение вещей, хотя, возможно, для книги прорисованные предметы были правильным выбором. Силуэты менее конкретны, и, возвращаясь к насилию, я думаю, что искусство не должно нас пугать, потому что пугает всё остальное. Что можешь сделать, если реальность не вмещается в образ? Размышляя, я понимаю, что этот зазор неминуем, если ты со всей серьёзностью относишься к происходящему, возможно, эта холодная отстранённость вскрывает в тебе как в зрителе какие-то вещи.

А ты можешь представить, что на твоей выставке картины существуют без личных дел?

Если бы это было принципиально, я бы не вынесла их в QR-коды. Как раз, возможно, это даже не нужно, читать нужно было мне или Саше Кондакову, для этого и существует художник, чтобы перевести эту реальность, пропустить через себя этот ужас и найти для него форму. Обрати внимание на то, как вообще живопись современная работает с реальностью и предметом. Вот возьмём Леонида Цхэ или прочих художников и художниц этого круга. Неопределённость, разорванность, беспредметность, подтёки и абстракции, т.е. вокруг да около, но никогда не напрямую. Или масляная живопись: расплывчатость очертаний, цветная туманность. Т.е. как бы ускользание, или нежелание говорить в лоб, или отсутствие конкретной мысли, поскольку невозможно онтологически описать нынешнюю реальность.

В финале последней дискуссии выступил Роман Осминкин, сказав нечто вроде: вот поэты говорят о насилии, при этом к настоящему моменту у нас всего два гражданских активиста, которые занимаются защитой жертв. И предложил развести два эти поля: юридическое и художественное, а то у художников рождается иллюзия, что они что-то решают.

Я знаю подобные аргументы. После выставки у меня был спор с Дмитрием Виленским, которому не давал покоя вопрос о том, зачем делать такое искусство, когда есть прекрасный опыт журналистских расследований, скажем, чеченский опыт расследований случаев ЛГБТ-насилия. Мы читаем про них, у нас волосы встают дыбом. И этого как будто достаточно. Конечно, прочитав, кто-то выходит на улицу, кто-то становится правозащитником, но большинство людей хотят просто забыть про всё то, что они узнали. И всё это накапливается как снежный ком, чтобы каждый замкнулся в тотальном ужасе. Возможно, искусство или поэзия дают возможность справиться с травмой.

Галина Рымбу тоже говорила о терапевтической функции искусства. Заметь, каждый раз искусство произносится через запятую с чем-то ещё.

Помнишь Отто Дикса, рисовавшего опыт войны? Как документ это сильно, но формально мне это не нравится, для меня там нет какого-то эмансипаторного выхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полина Заславская. «Утварь 365»