Репортаж из окопов Левого берега

29/06/2018

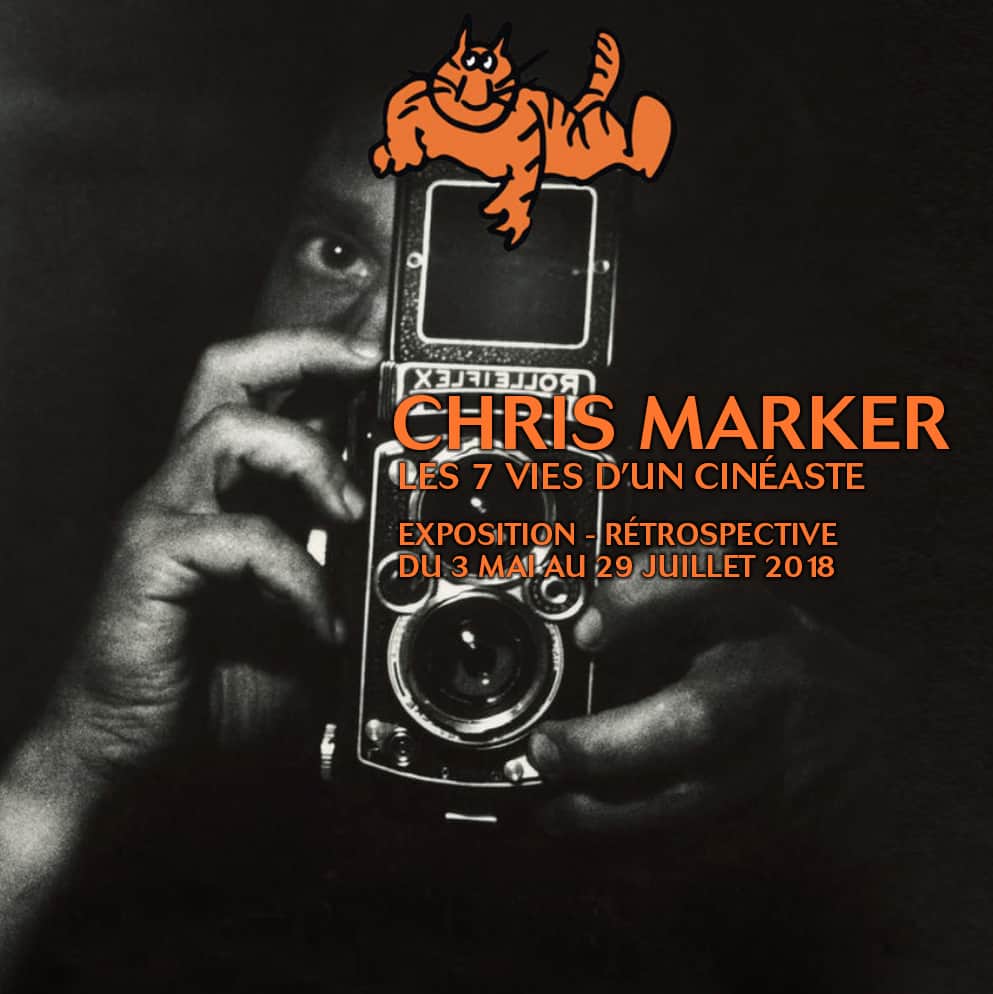

В рамках всё ещё продолжающегося юбилея событий 1968 года Парижская синематека подготовила выставку Криса Маркера. В данном случае и имя, отмеченное институтом, и институт, отмеченный этим именем, выглядят вполне закономерно, даже предсказуемо (как и должно быть всё, связанное с юбилеями). Однако сам жанр выставки кинематографиста (а не серии кинопоказов, например) сразу сбивает с толку: что на ней должно быть представлено – проекции? афиши? сценарии?

Впрочем, если перейти Сену по пешеходному мосту и оказаться на Левом берегу в Национальной библиотеке, то и там можно обнаружить экспозицию, посвящённую иконам «Красного мая» – не текстам, но знаменитым образам в буквальном смысле [1] (а несколько лет назад там же уже устраивали первую ретроспективу Дебора «Искусство войны»[2]). Если библиотека экспонирует образы, то синематека сосредоточивается на нарративе.

На нём сосредоточимся и мы, оставшись на Правом берегу, пусть и сильно периферийной его части. Впрочем, именно отсюда в известной степени и начинается нарратив 1968 года, когда за несколько месяцев до начала событий министр культуры Андре Мальро (о котором еще пойдёт речь) попытался закрыть Синематеку (за несколько фильмов Годара и Риветта), а её основателя и директора Анри Ланглуа уволить (что напоминает недавнюю ситуацию с Музеем кино и Наумом Клейманом, не считая последовавшие события). Так называемые «дети синематеки», т.е. те самые деятели французской «новой волны», которые сначала смотрели здесь фильмы и писали о них, а вскоре стали снимать и показывать здесь же свои, возмутились и устроили массовые демонстрации в защиту, получив боевое крещение, и с этого момента уже не колебались по поводу занимаемой стороны баррикад.

Таково легендарное место, в котором проходит выставка и которое с тех времён повенчано с историей борьбы в культуре. Фигура Криса Маркера, с одной стороны, плоть от плоти этой истории (и вообще истории XX века), а с другой, как и сама Синематека, Маркер находится на некоторой дистанции от Левого берега и от требующей рассказа истории. Эту дистанцию – не столько топографическую, сколько методологическую – обеспечивает сознаваемое присутствие опосредования, аппарата (кино), который Маркер не только использовал, но и который стремился «преобразовывать в направлении социализма» (Беньямин). Выставка присваивает ему около двух дюжин профессиональных предикаций, которые в общем списке смотрятся порой даже тавтологично (здесь и кинематографист, и документарист, и синеаст, и синефил, и монтёр, и исследователь техники), но будучи разобраны на семь периодов, или «семь жизней синеаста» (которые представлены в семи отдельных, но смежных помещениях), они организуются намного более упорядоченно.

Короткая видеоэкскурсия по выставке

Впрочем, первой, как и полагается франкоговорящему молодому человеку с амбициями, была предикация литератора – во франкоязычном же смысле слова: это никогда не только «пишущий» (écrivant, согласно ребрендингу Р.Барта), но и редактирующий, издающий и в конечном счете политизирующйся. Для сына банкира, связанного с вишистским правительством, Кристиана Буш-Вильнёва последнее было почти неизбежно, как и смена отцовского имена на псевдоним. Будущий Крис Маркер получает свой бакалаврский диплом осенью 1939 года и записывается в Сорбонну на философский факультет, будучи благословлён ещё только восходящим Сартром. Но этой же осенью будет объявлена война, и он, 18-летний, будет вынужден последовать за своим отцом в Виши. Именно там он организует свой первый журнал с банальным до двусмысленности – во всей этой ситуации – названием La revue française, ещё чисто литературный. Вскоре он сближается с Сопротивлением и пересекает не только национальную, но и границу, отделяющую относительно легальные симпатии от подпольного статуса: под угрозой ареста он бежит в нейтральную Швейцарию, но это не помогает ему уберечься от тюрьмы, три недели в которой и становятся для него учреждающим опытом. После освобождения он возвращается в Париж и успевает вступить во французские войска, но в целом идёт 1944 год, и мы имеем дело не столько с комбатантом, сколько с образцовым репортёром из окопов, чья трансляция будет длиться более полувека и обнаруживать линию фронта везде – от семейной истории, наложившейся на оспаривание поколением культурной гегемонии, до истории искусства и техники. Именно эти фронтиры и стремится картографировать выставка, стены залов которой проницаемы для взгляда, будучи оформлены решётками (что позволяет подглядывать в соседние периоды, или «жизни»), но тело зрителя направляется по заранее предусмотренному кураторами маршруту.

Фрагмент экспозиции. Фото: Павел Арсеньев

Благодаря этой проницаемости становится понятно, что репортёр из окопов должен всегда интересоваться антиимпериализмом наряду с сюрреализмом и соответствующими методами коллажа, ассамбляжа разрозненных образов, объектов и медиумов (здесь и придётся ко столу концепция «Воображаемого музея» Андре Мальро, явно повлиявшая и на ряд экспозиционных решений). А радикальные темы он должен сочетать с надёжным институциональным тылом и, ещё важнее, легендарными знакомствами: так, уже на следующий год после окончания войны он публикует в Seuil книгу с мужественным названием (Till the end of time, 1945), ещё через год входит в редакцию Esprit, где знакомится с Базеном и сотрудничает на протяжении пяти лет, а свой первый фильм ещё пару лет спустя (Les statues meurent aussi, 1953) он делает с Аленом Рене, сразу же получая за него премию. Как поясняется в одном из интервью, они были левыми: любили джаз, комиксы, были открыты к экспериментам и имели смутное милитантное прошлое. Подобная смесь приводила к запретам фильмов примерно так же часто, как и к государственным наградам за них (порой за те же самые, что выразительно характеризует и саму политическую ситуацию, в которой было возможно и даже востребовано такое фрондирование).

Фото: www.cinematheque.fr

Наконец, с возрастом всеядность коллекционера образов закономерно приводит к путешествиям и столь же примечательному сочетанию экспериментального способа повествования о них с авторством серии туристических путеводителей, «революционизировавших» отношения между текстом и изображением. Комментарии к фото идут на титры к собственным фильмам из всех модных тогда уголков «маленькой планеты» (именно так, Petite planète, называется редактируемая Маркером серия путеводителей) – от Сибири и Северной Кореи до Китая и Кубы, а позже издаются отдельной книгой (Commentaires 1 & 2). Наиболее примечательно в этой экспансии l’homme des lettres и человека с киноаппаратом одновременно является само это желание покрыть своим взглядом, письмом, рефлексией всю планету, стать рабкором на рандеву, собирающим всё, что попадается на пути, и «диалектически (это) монтирующим» (собственный первый его знаменитый фильм – La jetée (1962) – будет иметь подзаголовок «фотороман» [3], а дальнейший заём фразеологии советских 1920-х будет только возрастать). Отсюда и гибридный характер экспонируемых объектов, среди которых проекции фильмов Маркера отнюдь не преобладают, смешиваясь с картами, коллекциями марок, рисунками, вырезками из газет той эпохи, когда Пруст и Горький воспринимались как равно прогрессивные писатели, и, наконец, современными многоканальными видеоинсталляциями по поэтическим текстам Маркера.

Фото: www.cinematheque.fr

Впрочем, выставка открывает и неожиданную подробность канона’1968: сперва в 1967 году Маркер едет в Безансон и в ответ на жалобы рабочих на неточность изображения их жизни – почти инстинктивно – вручает камеру им: «тогда снимайте сами». Только после этого Маркер узнает о Медведкине и начнет организовывать Groupes Medvedkine, которые будут практиковать не столько производственные интервенции (как сам Медведкин на кинопоезде), сколько оперативный репортаж, передающий повествовательную инициативу в руки рядовых персонажей. В сущности, будет в точности воспроизведён скорее жест идеолога Литературы факта Сергея Третьякова, переделывавшего свои уже опубликованные очерки в ответ на критику тех, кто был в них изображён. Другими словами, речь, вероятно, должна идти не столько о сознательном культурном трансфере между советскими 1920-ми и французскими 1960-ми, сколько о сходстве агрегатных состояний сознания и активистского жеста.

Обложка выпуска Artsept, посвящённого теме «Кино и реальность». Через запятую перечислены киноглаз, взгляд Кандида, свободное кино, синема верите

Из этого активистского документаризма (который в конструировании собственной традиции колеблется между вертовским киноглазом и взглядом вольтеровского Кандида) вскоре вырастут и ciné-tracts (созвучные с ciné-train, кинопоездом), документальные короткометражки, переходящие в агитацию; фотофакты, «правдивые как рефлекс», но мобилизованные монтажом и текстовыми титрами; сделанные анонимно и в соавторстве с участниками событий, но всегда деликатно упоминающие имя Маркера. Когда смотришь эти кинолистовки, пытаешься уловить их функциональный смысл: если эта политическая агитация не успевала доходить – из-за аппаратных характеристик кино – до своего адресата, тогда, сколь бы коллективно и анонимно они ни создавались, они оказываются классическими примерами коммуникативной неудачи. Впрочем, возможно, важно было «пережить само делание вещи», и на пересечении характеристик коллективности и анонимности «делания кино политически» стоит не просто игра слов, но целое политическое и грамматическое преобразование производственных отношений искусства: уже не для рабочих, но с рабочими [4].

Фото: www.cinematheque.fr

Пересматривая в очередной раз «Поезд в пути», снятый Маркером о своем учителе Медведкине, можно обнаружить отличие вдохновлявшей его оперативной фактографии от обычного документализма: последний сознаёт и оперирует только одним тактом работы знака (из-за чего тот оказывается аномально прозрачным), снимая показания с социального тела, регистрируя его язвы, тогда как фактография не довольствуется этим (регистрировать часто значит «упиваться»), но, обнажая свой конструктивный принцип, предлагает и оперативное лечение. Так, по аналогии с уже упомянутым методом Третьякова, редактировавшего очерки по просьбе его же героев, Медведкин в фильме Маркера признаётся, что благодаря ускоренному циклу производства кино (демонстрируя фильм зрителям, которые на входе в чёрный ящик этого подвижного аппарата были его же героями) им удавалось не только фиксировать, но и «выправлять проблемные участки» (ср. у Третьякова «рабкор не только видит дефект, но и сразу думает, как его устранить»). Эта странная нарратологическая и политическая операция превращала героев и зрителей/читателей обоих ещё и в соавторов, соучастников творчества не (с)только художественного, но и социального (ср. «живое творчество масс»).

Французские 1960-е немалому научились у советских 1920-х, но всё же принципиальным было решение облегчить вооружение с кинопоезда до переносной кинокамеры, сделавшее искусство более манёвренным, но и менее связанным с реальной борьбой. Именно тогда средства производства символического стали доступны массовой аудитории, оказавшись привлекательнее борьбы за средства производства индустриального. Возможно, поэтому сегодня, ещё полвека спустя, намного больше и разговоров (выставок и кинопоказов) о Красном мае, чем продолжения политической практики искусства (а проницательный активистский лозунг и вовсе призывает со всех стен этим летом «fuck may, fight now»).

Фото: elisa2046 (Flickr)

Что до творческой судьбы Маркера, то вся эта техно-социальная одиссея закономерно заканчивается интересом к производству постиндустриальному, новым медиа или даже контаминацией своего творчества с ними: человек, который так часто менял техники и распылял материал, не мог остаться равнодушным ни перед новостными лентами (Chats perchés, 2004), ни перед искушением создать индивидуальную энциклопедию (Immemory, 1997) или просто свой профиль в Second Life. Можно надеяться, что путь в постутопическом нарративном пространстве, но это самая вторая жизнь обеспечена тому, у кого их было так много.

[1] https://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.icones_mai_68.html

[2] https://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/calendrier_expositions/f.debord.html

[3] Хотя Базен присвоит ему звание киноэссе, которые и станет главным изобретением Маркера.

[4] Так интересовавший Маркера идеолого-технический аппарат кино состоит не только из кинокамеры/ленты/проекции, но и из пресловутой неподвижности зрителя в тёмном помещении, гипертрофии его скопической активности или той же кассы, с которой начинается опыт кинозрительства – словом, всех тех эффектов задержки, подвешивания и в конечном счёте осложнения трансмиссии политических сообщений, в чём в конечном счёте и заключается специфичность этого аппарата. И если в 1960-е грамматико-политическое устройство аппарата кино требовало передачи операторной инициативы (и камеры) рабочему/активисту или «взятия (им) слова», то в 1920-е сама жизнь должна была быть взята «врасплох», и в этом деле операторная инициатива передавалась ещё более интересному актору – самой технике, которая видит лучше/более важное, чем человек (или его вконец изолгавшийся и «слишком человеческий» язык).