Арт-дневник 2019. Интродукция: с высоты птичьего полета

12/01/2019

В самом начале прошлого столетия (которое никак не закончится) в Париже вышла книга знаменитого Надара «Когда я был фотографом». Автору было 80 лет, и он уже почти оставил то из своих ремёсел, что его прославило; отсюда и прошедшее время в заглавии. Все – или почти все – знают Надара (Гаспара Феликса Турнашона), который снимал Бодлера, Гюго (живого и мёртвого), Жорж Санд (много раз, пытаясь избавить модель от двойного подбородка и морщин опытности), Гарибальди, гермафродитов, Александра III, Луи Бонапарта, Сару Бернар, персидского шаха Насера ад-Дина, катакомбы Парижа, стены которых выложены человеческими костями и черепами, обнажённых и полуобнажённых молодых женщин, разыгрывающих роли героинь тогдашней академической и ориенталистской живописи, много кого ещё – и, конечно, себя. Мало кто из фотографов мог тогда удержаться от селфи; дело не в тщеславии – просто для производства хорошего дагеротипного портрета модель должна долго и мучительно сидеть в одной позе; над кем, как не над собой, можно так поиздеваться? Для вящего артистического эффекта, конечно.

Помимо фотографии, Надар был карикатуристом (в молодости), романистом и воздухоплавателем. Перемещение на воздушном шаре вдохновляло его с юных лет; Надару мы обязаны первыми снимками с высоты птичьего полета.

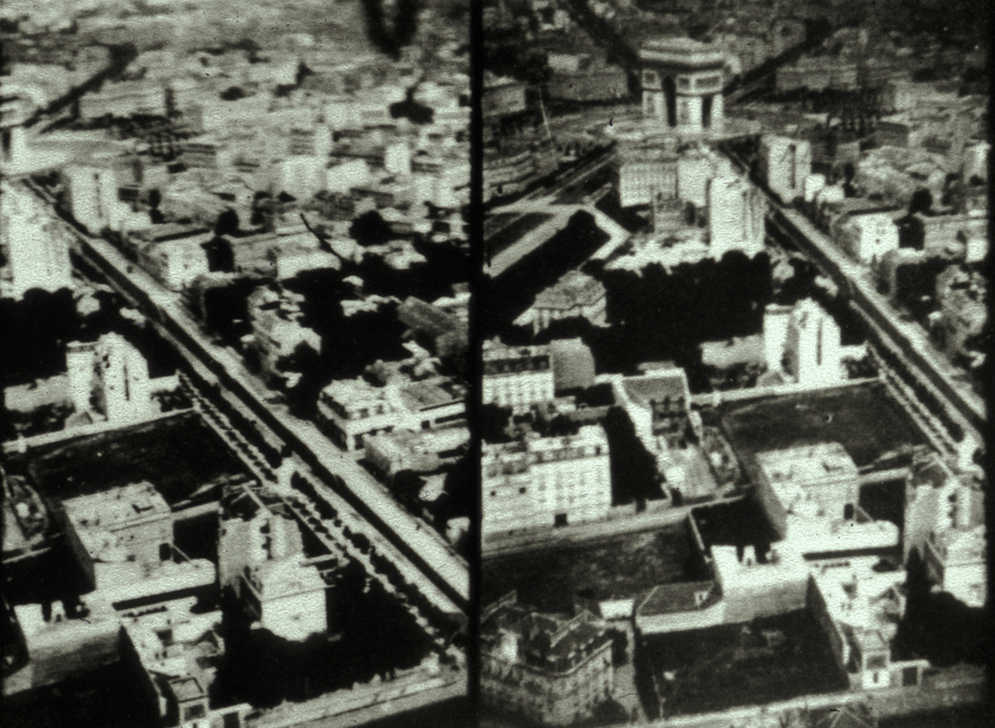

Париж с воздуха. Фотография Надара, 1868

Но дело не только в фотографии: Надар участвовал в нескольких – по масштабу и помпе совершенно жюльверновских (автор «Пяти недель на воздушном шаре» был другом дагеротиписта) – затеях, которые провалились, впрочем, не с треском, так что оставили по себе память скорее хорошую. В конце концов, он смог применить свою страсть к конкретному патриотическому делу: когда пруссаки в 1870 году осаждали Париж, именно Надар предложил переправлять депеши из блокированной столицы правительству, эвакуированному в Тур. Так что, помимо прочего, он изобрёл воздушную почту.

Карикатура Оноре Домье «Надар поднимает фотографию на высоту искусства»

В 1900 году братья Райт уже вовсю испытывали планёры, которые вскоре превратятся в аэропланы, а Сантос-Дюмон строил первые дирижабли, чтобы через несколько лет переключиться на аппараты с крыльями и оспорить первенство американцев. Гелиевые шары были обречены. Так что в книге, само название которой указывало на ретроспекцию, Надару ничего не оставалось, как вспоминать первые – метафизические и даже, если угодно, теологические – впечатления от путешествия в непрочной корзине над Парижем: «Свободное, спокойное парение в бесшумной безмерности благоволительно-приветливого пространства, недоступного власти человека, силам зла; путешествующий чувствует себя будто заново родившимся, наслаждаясь, в полноте, доселе ему неведомой, здоровьем своего тела и души. Наконец он дышит полной грудью, свободный от связи с человечеством, которое исчезает с глаз его, с человечеством, ставшим вдруг столь малым даже в своих величайших достижениях – свершения титанов, муравьиный труд – человечеством, которое сражается и гибнет в глупом своем антагонизме. Будто провал в минувшие времена, удаляющая его высота сводит все вещи к их весьма условным пропорциям – в отношении к Истине. В этом сверхчеловеческом спокойствии порыв неописуемого перемещения освобождает душу от материи, она забывает самоё себя, будто уже не существует, воспарением своим образуя чистейшую сущность. Всё далеко отсюда: заботы, сожаления, отвращение. Сколь легко сбросить с такой высоты безразличие, презрение, забвение – и на человека нисходит прощение всего и вся».

Я позволил себе эту длинную велеречивую цитату не для того, чтобы продемонстрировать, как же плохо (или хорошо) писал в старости знаменитый фотограф. Писал он так, как принято было писать в годы его молодости; подобные выспренные, надутые (будто шары гелием) пассажи можно встретить во второразрядной французской литературе того времени; да и не только второразрядной, увы, и Гюго и некоторые другие мастера грешили ходульным стилем, кой принято называть «галльским красноречием». Марсель Пруст, которому в 1900 году было девятнадцать, уже через десять лет примется сочинять великую книгу, где орнаментальная выспренность используется в качестве обветшавшей драпировки, едва прикрывающей стальную конструкцию его сверхрациональной психосоциологии. Да, 1900-й действительно был границей не только хронологической; этот год своего рода дверь, распахивающаяся в обе стороны – в предыдущие покои девятнадцатого столетия, которое никак не хотело кончаться в двадцатом (точно так же, как сегодня не хочет завершиться двадцатое), и в следующие комнаты, в кабинеты доктора Калигари века жуткого и причудливого. В 1900 году на земном шаре одновременно жили и что-то такое делали Надар, Ленин, Лев Толстой, королева Виктория и Эйнштейн. Или – Бунин, Кропоткин, Ницше, Эммелин Панкхёрст и Ганди. Из сегодня это соседство кажется нам диким: тут и то, что уже кончалось, и то, что начиналось, лишь намекая на грядущий триумф/катастрофу, и то, что было в полном разгаре и составляло как бы содержание того времени, и то, что от рождения было консервами, стилизацией, пастишем, чаще всего грубым, который мы, потомки, ретроспективно принимаем за «настоящую традицию». Всё дело, конечно, не столько в «них», посылающих нам сигналы, сколько в нас – эти сигналы либо принимающих, либо нет, либо считывающих, либо бог знает что.

Да, легко сегодня сидеть и указывать людям ста с лишним лет давности, мол, вот ты пророс будущим, а ты, дружок/подруга, – нет. Плюс смеяться над их современниками: какие глупцы, очевидного не увидели; Боборыкина ставили выше Чехова, Пюви де Шаванна – выше Матисса, Пьера Луиса – выше Малларме. Если нам сейчас вдруг придёт в голову сделать выставку главного искусства 1900 года, исходя из количественных показателей (рецензии, цены, слава и проч.), то люди «бель эпок» и вовсе предстанут глупцами; импрессионисты и пост-, Пикассо и даже Бенуа с Сомовым и Бёрдсли составят ничтожную часть её, так сказать, каплю в море академической чуши. Наше недоумение и даже хохот можно умерить лишь одним – попытаться представить посвященное 2019-му подобное мероприятие сто лет спустя, в 2119-м, если, конечно, мы ещё будем жить на этой планете, если, конечно, мы вообще будем жить. Впрочем, я слышал о выставке 1900-го пару лет назад; но сейчас Гугл молчит, найти не могу. Остаётся воображать.

Но вернёмся к воздухоплавательному Надару. Он парит в корзине над Парижем, делает снимки, чертыхается, гелий вырывается из-под шара и затуманивает изображение, Надар использует хитроумные приспособления, снова чертыхается, воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка (цитата из Лермонтова, ничего плохого в виду не имею!), заботы, сожаления и отвращение падают с души, как из гондолы – балластные мешочки с песком. Истина является ему в своей настоящей пропорции к мелким делишкам человечества. Тишина. Не знаю, когда Надар в последний раз летал на воздушном шаре, и вряд ли это задокументировано; но, предположим, что это было где-то в середине 1870-х. То есть до 1900 года, когда опубликован цитированный выше пассаж о полёте, оставалось примерно четверть века. А через ещё четверть века в небе над Парижем становилось уже тесновато; и с тишиной всё было уже не так хорошо; и, самое главное, вид города с высоты птичьего полета вызывал не столько философские мысли, сколько вполне практические – в январе–марте 1918-го Париж впервые бомбили с немецких аэропланов. Грохот взрывов смешался с тарахтением моторов новеньких, с иголочки бомбардировщиков «Гота». Так что слова Надара об освобождении души от материи во время полёта уже вполне можно было счесть издёвкой; зимой-весной 1918-го немало парижских тел расстались с душами благодаря прекрасному занятию под возвышенным названием «воздухоплавание».

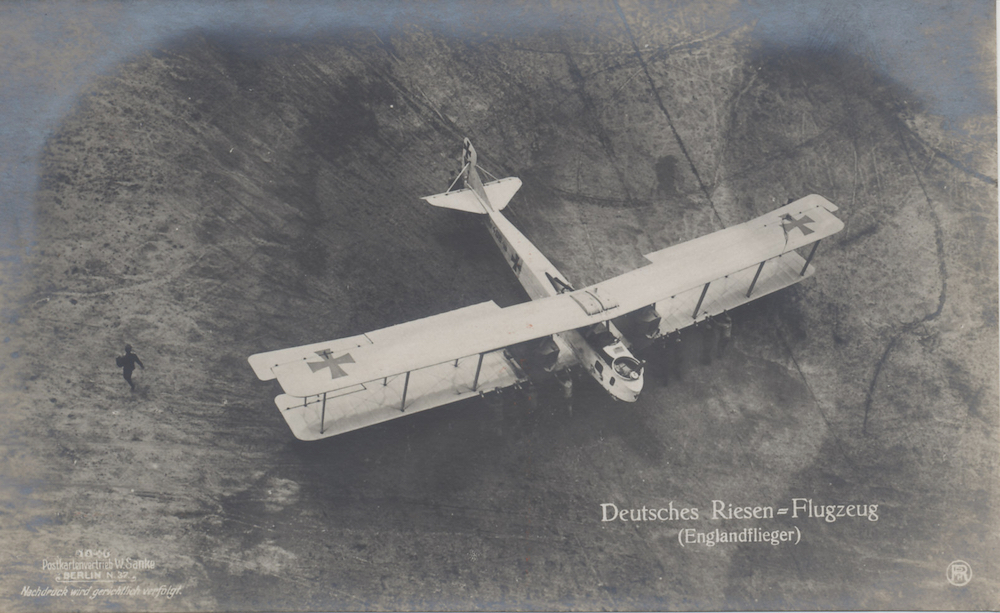

Бомбардировщик Gotha LVG

А ведь всего-то ничего прошло – от первого полёта Надара на воздушном шаре над Парижем до первой бомбардировки Парижа с воздуха. Чуть больше шестидесяти. Примерно как от записи Love Me Tender Элвиса до сегодня. Рукой подать.

В подобных рассуждениях – а их можно вести бесконечно, занятие приятное – есть большая опасность. Возникает ощущение, что любое «сегодня» – это своего рода пасьянс, минное поле, пушкинская игра «фараон». Иными словами, Судьба, Бог, Фатум, кто-то там ещё, тасует людей, события, книги, арт-объекты, изобретения – и потом выкладывает козыри на зелёное сукно игрального стола. Мол, направо победители, остальные налево. Направо – будущее. Тот, кто угадал три карты – выиграл, остальные… ну, что остальные, пусть допьют из стаканов и едут домой спать. Завтра на работу. Из того, что происходит сегодня, на наших глазах, в 2019-м, будущим прорастёт немногое; нам же остаётся делать ставки, пассивно ожидая – повезёт ли. Впрочем, повезти может и через сто лет после смерти.

Так вот, всё это ерунда. Будущее не «растёт», оно придумывается, формулируется, конструируется, делается. Мечту о полётах превратили в воздушные бомбардировки конкретные люди: политики, идеологи, инженеры, военные. Пикассо создал тот вид искусства, в котором стал главным, сам. На место Пруста его друга Леона Доде не поставишь, на место Кафки – его знакомца Франца Верфеля. И Пруст, и Кафка из своего сегодня создали будущее модернистской словесности, классиками которой были провозглашены после смерти. Можно сколько угодно потешаться над Андре Жидом, швырнувшим «По направлению к Свану» в редакционную мусорную корзину Nouvelle Revue Française, но кто из нас не сделал бы то же самое? Жид отвечал за качество рекомендуемой к публикации прозы перед главным редактором, а не перед нами с тобой, дорогой потомок. Если в мечтах представить себе дикую ситуацию, когда Пруст не умер в 1922-м, а дотянул до 1925-го, и более того, руководство Nouvelle Revue Française решило восстановить справедливость, наказав Жида увольнением, а Пруста вознаградив синекурой в виде просматривания присланных рукописей за большие деньги, то вполне можно вообразить тихое наслаждение, с которым Марсель строчит вежливую, убийственную рецензию на «Фальшивомонетчиков». А что сказал бы Пруст, прокашляй он до 1932-го, до издания селиновского «Путешествия на край ночи»?

Ещё раз: вышесказанное – не очередное упражнение в почтенном жанре «история рассудила иначе». Я пишу здесь о самой что ни на есть современности, о сейчас, о 2019-м, который только начался. И жанр моего рассуждения – не гадание о том, «чего ждать от наступившего года?» Тема другая – о том, что делать и что сделать.

Соответственно первый вопрос – о том, где мы находимся. Отвечая на него, очень хочется использовать красивое английское выражение all time low. Хочется, но не буду, ибо здравый смысл говорит: мы не в 1622-м, и не в 1915-м, и не в 1937-м, и не в 1942-м. Это если для Европы; для других континентов даты будут иные, но смысл тот же. Даже для населения, скажем, несчастной нынешней Сирии вряд ли хуже не было времён: покопаемся и найдём что-то ещё более ужасное. Но это – фактически, относительно существования и здоровья человеческих тел. Этически же и эстетически мир, кажется, действительно оказался на дне. Отсюда вялый мрачняк и беспокойное ожидание катастрофы, которые поселились в душах многих.

Капитализм, казалось, победивший тридцать лет назад главного своего супостата, коммунистический Советский Союз, внезапно сильно сдал и стал невыносим. Он выглядит сегодня как добрый дядюшка, которого вдруг поймали за просмотром детской порнографии; причём дядюшка, вместо того, чтобы смутиться и начать оправдываться, вдруг принялся агрессивно, громко, нагло орать, что так и надо, что так поступают все, что надо смотреть в глаза реальности, что, в конце концов, простые люди на его стороне. И тут действительно вбегают простые люди, милые соседи, которых мы знали десятки лет, образцовые семьянины, посетители воскресных месс, участники благотворительных пробегов вокруг нашего городка, и, брызгая слюной, потрясая вилами и кухонными ножами, требуют, наконец, предоставить им возможность высказаться от души. Высказывание же наших миляг просто: хватит с нас леволиберального террора, мы требуем свободного доступа к голым деткам! Таковы наши великие традиции и национальная идентичность! А за спинами их маячит провайдерская компания со счетами на Бермудах; она срочно прекращает финансирование социальной рекламы Stay Connected in an Open World и перебрасывает деньги в производство билбордов Kids Are Allright. We Too. От данного зрелища настолько тошно, что руки опускаются. Мерзость парализует.

Мир, стоящий на неолиберальной экономике, стремительно приходит в упадок. Имущественное расслоение растёт даже в самых богатых странах (точнее, прежде всего в самых богатых странах), население бедных регионов, разорённое аутсорсенным капитализмом, ползучим неоколониализмом и экологической катастрофой, бежит куда глаза глядят, но на границах его встречают те самые милые простые люди с вилами и кухонными ножами. В одних странах безработица достигла двузначной цифры, в других – почти отсутствует, ибо работают почти все, причём большинство – без контрактов, без социальных гарантий, за нищенскую плату. Технологические чудеса последних пары-тройки десятилетий привели к окончательному падению нравов и веры в человечество; интернет, обещавший так много прекрасного, манивший безбрежными возможностями постижения мира, стал помойкой, по которой бродят вымазанные в собственном дерьме своры одичалых троллей. В Штатах опиоидная эпидемия прикончила почти столько же людей, как и Вторая мировая, в России и кое-где ещё этим по старинке занимается водочка; в Индии толпы орущих мужиков с выпученными глазами не пускают женщин в храмы, в Манчестере того же свойства существа блокируют сеть дешёвых забегаловок, рискнувшую выпустить новый продукт: пирожок с веганской сосиской (о, ужас). Те самые добрые соседи нашего дядюшки-педофила, ещё недавно рыдавшие над «Списком Шиндлера», не стесняясь, обсуждают этническое происхождение неприятных людей, не приходящих в восторг от их позорного безумия. Ещё десять лет назад бородатые кретины упражнялись в перепиливании перед видеокамерой чужих глоток; теперь те, кого это занятие приводило в ужас, отрезают головы себе сами. Самые безголовые становятся президентами.

Никогда ещё – даже в 1930-е – модерный мир не находился в таком моральном ступоре; да, в условном 1939-м всё было чудовищно, но тогда было ясно, с кем сражаться и кого убивать, чтобы не убили тебя и твоих близких. А сейчас? Ну, невозможно же серьёзно ополчиться на дядюшку и соседей. С кем тогда жить? К кому ходить в гости? У кого покупать на рынке творожок? С кем сидеть в родительском комитете школы? Ну, нельзя же объявить войну всему миру.

Вышеназванное имеет прямое отношение к миру современного искусства. Все привыкли считать, что оно находится на острие современности, что именно в нём разыгрываются эстетические, политические и идеологические сражения, определяющие будущее. Так оно и было: во времена Дюшана и Малевича, во времена Уорхола, Velvet Underground и московского концептуализма, и даже ещё относительно недавно, во времена Баскии, Young British Artists и некоторых других. Они, их битвы определили будущее; это будущее состоялось, сбылось; если оно не радует, то не они, его изобретатели и создатели, в том виноваты. Они своё сделали.

В мастерской художника Виктора Пивоварова. Фото Кирилла Кобрина

Но уже два десятилетия, если не больше, современное искусство не имеет никакого отношения к современности – ну, или почти никакого. Это идеологический арт-мейнстрим нашего времени, своего рода новейший академизм, за которым стоит вся мощь институций, государственных и частных, и, главное, – денег. Банальность, да, но современное искусство стало функцией от финансовых рынков; арт-деятели и арт-объекты наделяются исключительно спекулятивной ценой, не имеющей никакого отношения ни к себестоимости, ни к стоимости потребительной (если говорить языком марксовой политэкономии). Заметь, дорогой читатель, я не использую сомнительных слов вроде «Красота», «эстетическое» и так далее; речь исключительно о социальной, политической, экономической и идеологической роли современного искусства. Ещё раз: современное искусство – функция финансовых рынков, ничего больше. Мне кажется, дальше тут особенно не о чем распространяться: достаточно сравнить безупречную чистоту, минимализм, дизайн любой даже средней галереи современного искусства с видом офиса инвестиционной компании. Всё становится ясно. Орднунг использован для исключения из обихода всего, что может помешать осознанию функциональности данного помещения и дела, которое в данном помещении делается. Дело это – деньги, которые сами есть функция. Вы скажете, мол, как же так? Ну, есть же и другое современное искусство, политически ангажированное, критикующее потребление, капитализм и прочие нехорошие вещи? О да, оно есть, и оно включено в этот Всеобщий Прейскурант.

Так почему же это происходит? Помимо очевидного ответа про деньги, рынок, который всё переваривает, выдавая деньги же (прежде всего, арт-рынок), есть ещё одна причина, внутренняя. Современное искусство перестало быть современным, как только оно перестало создавать современность и принялось её комментировать, реагировать на неё, критически откликаться. Большая часть современных художников – резонёры, комментирующие вселенские или приватные факапы. Отсюда и тоскливый застой в этой сфере. Скажи, дорогой читатель, когда в Европе в последний раз появлялась большая… ну, скажем, художественная школа, направление, влиятельная группа художников? Если порыться в памяти, из первых двух десятилетий XXI века можно вытащить разве что Нео Рауха и Новую Лейпцигскую школу. Это действительно первоклассные художники, за которыми интересно следить; и знаешь, дорогой читатель, почему? Потому что они – в силу ряда причин – поздние поздние модернисты, а не «современные художники». И они сформировали новое немецкое (восточно-немецкое) художественное сознание, которое оказалось впору и некоторым соседним странам, некогда имевшим несчастие быть в соцлагере – скажем, Чехии (лучший пример Йозеф Болф). И это сознание не про «память о советском прошлом», которая превратилась в самую ходовую валюту постсоветского пространства и в матрёшки для экспорта в другие страны, позападнее, а про то, что XX век во всей тотальности его исторического и культурного опыта действительно был – и что он ещё здесь. Собственно, наш дядюшка-педофил и свора рехнувшихся на своей традиционной простоте соседей – это и есть он, точнее то, что от него сегодня осталось.

И тут мы возвращаемся в начало данного текста. Герой первой части эссе, Надар, не реагировал на окружающий его мир, он его конструировал, поднимаясь на воздушном шаре и снимая Париж так, как никто раньше не делал. В то же самое время барон Осман строил новый Париж на земле, превратив его в «столицу XIX века». В примерно то же самое время Карл Маркс сочинял книгу, которая была призвана изменить мир, а не объяснить его (для современных художников и современных философов даже задача «объяснить мир» кажется непосильной, они горазды лишь в лучшем случае его «комментировать»). А Шарль Бодлер бродил по всё тому же Парижу и придумывал смысл изобретённого им понятия «современность» – и делал он это из опыта современных ему художников, которые в тот момент трудились над созданием модернизма. Эти люди – и многие другие – сделали ту современность, которая сегодня доживает последние дни, которую мы сегодня доживаем. Многих она уже не радует, она стала чужой.

Отсюда и возникает главная задача нынешней разлагающейся современности – начать создавать современность новую. Не угадывать её, не ждать с замиранием сердца «прорастания будущего», не делать ставки на то, что из нынешнего само собой станет новой лучшей реальностью, а начать конструировать. И приступать к решению этой задачи следует прямо сейчас, в 2019 году. Иначе дядюшка совсем распоясается, а милые соседи нас всех линчуют – перед тем, как напороться на собственные вилы. Не взрывом, а всхлипом пропоротых животов закончится тогда наш мир.

Такова моя резолюция на 2019 год – и такова будет тема арт-дневника в ближайшие 12 месяцев: «На стройках новой современности».

Аудиоверсия этого выпуска Арт-дневника 2019

Цайтгайст этого года: итоги

Вокруг, возможно, жизнь

Ландшафты городов и не-городов

Под влажным взглядом Кристен Стюарт

Все умерли (а кое-кого из ещё живых хочется отправить в ад)

(Не)удовольствие современности

Города жизни и смерти

Жизнь и искусство

В пригороде жизни

Ни Весны, ни Прекрасного

Слишком ранние предтечи слишком медленной весны

Глубокая зима 2018-го

Начало года. 2018