Целина будущего

10/10/2017

В кинематографическом универсуме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, снятый в 1982 году, больше, чем фильм. Это культ, имеющий своих фанов по всему миру и заложивший основы киберпанковского стиля и дизайна. Снятый за 13 миллионов долларов по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» (1968), он, в отличие от «Звёздных войн», моментально снискавших свой всемирный успех благодаря кинотеатральному прокату, образовывал свой культ не стремительно, а благодаря распространению на видео и в телевизионных кабельных сетях, что в конечном итоге позволило Всемирной конвенции фантастов включить его в тройку лучших научно-фантастических фильмов всех времён, поместив за «Звёздными войнами» и «Космической Одиссеей 2001 года». В связи с этим его новейший сиквел «Бегущий по лезвию 2049» франкоканадского режиссёра Дени Вильнёва просто обречён на то, чтобы быть посмотренным, равно как и облитым потоками критических комментариев. Там, где есть культ, там продолжатель находится в заведомо проигрышной позиции, даже несмотря на все предыдущие заслуги. А у Вильнёва они, безусловно, имеются. Его недавний фантастический фильм «Прибытие», с потрясающей визуальной сложностью рассказавший о трудности коммуникации визуального и вербального языков, – уже козырный туз в рукаве этого режиссёра.

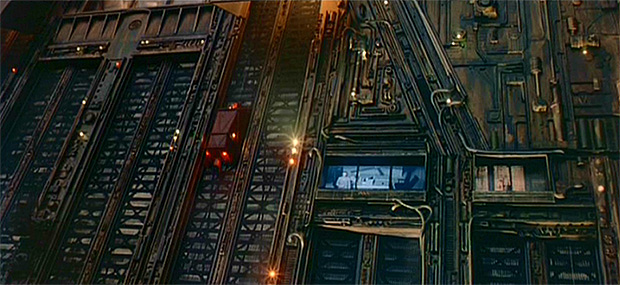

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

И всё же начнём с культового предшественника. Британский визионер в Голливуде Ридли Скотт в своей «режиссёрской версии» предлагал образ будущего, который можно было охарактеризовать не только как футурологический неонуар, но и как эталон постмодернистского видения, которым в 1990-е будет отличаться канадская киберпанковская литературная фантастика вроде романов Уильяма Гибсона, признававшегося, что «Бегущий по лезвию бритвы» оказал на него сильнейшее влияние. В отличие от модернистской «оторванности» искусства от жизни постмодернизм предельно, до «шизофрении», нивелировал различия высокой политики и «трэша» повседневности, дойдя до формы «микрополитики», по выражению Эндрю Росса, «политики локальностей и частностей, политики национальных, сексуальных, этнических различий». Предельно демократизированные искусства и технологии (компьютеры, СМИ, мультимедиа) способствовали практикам по дезинтеграции, деконструкции, декомпозиции, пере-означиванию истории и культуры как «текста». Как результат этого – дисперсия культурных голосов, смутность, туманность репрезентируемых образов и жанров, эклектизм – как нулевая точка отсчёта. Литературный киберпанк как раз и выражал культурный эклектизм, децентрированность, социальную фрагментированность, постмодернистское мерцание меняющихся контуров, став одновременно и «деконструкцией» ценностей предшествующей фантастики, и их «реконструкцией». Это не мешало ему закладывать фундамент «субверсивного реализма» – фантастики постиндустриальной эпохи, основанной на возможности интерфейса биотехнологически усовершенствованного человеческого тела и интерактивной информационной технологии. Киберпанк уверенно сконцентрировал своё внимание на «интерзонах» био и техно, глобальных узлах медиа, коммуникационных технологиях, компьютерах, сателлитных сетях, мультинациональных корпорациях, трэшевом панк-андеграунде городской субкультуры и терминальной идентичности субъекта.

Трейлер фильма «Бегущий по лезвию»

Имея дело с фантастикой, мы не можем не учитывать её внутренней логики. «Фантастика – это субжанр с собственной сложностью и интересной формальной историей, с собственной динамикой, которая не имеет отношения к высокой культуре, но находится в дополнительных и диалектических отношениях с высокой культурой и модернизмом как таковым», – писал теоретик постмодернистской фантастики Фредерик Джеймисон. Основываясь прежде всего на текстах Джорджа Оруэлла, Филипа Дика, Джеймса Балларда, Джеймисон подчёркивал, что наиболее авторитетная литературная фантастика серьёзно и не рассчитывает на то, чтобы вообразить «реальное» будущее социальной системы; она по-новому осваивает и реструктурирует опыт нашего настоящего. Научная фантастика – это «самая удачная из возможностей показать и драматизировать нашу полную несостоятельность представить будущее», описывая будущее, она «остаётся выразителем политического бессознательного своего времени».

Роман Филипа Дика, кажется, идеально подтверждал высказывание Джеймисона. В нём активно интерпретировались базовые идеи 1960-х, в том числе основателя кибернетики Норберта Винера: поиск аналогии между биологическими и механическими системами, внимание к проблеме самообучающихся машин и возможным законам их самовоспроизведения, стремление рассматривать вопрос «человек-машина» через призму теологии и мистицизма. Назвав своего главного героя (истребителя андроидов) Декардом, Дик вслед за Винером апеллировал к картезианской истине: «Cogito (dubito) ergo sum». То, что обычно забывается любителями цитировать Рене Декарта – dubito (сомневаюсь) – казалось, разъедало сознание героя романа Дика после очередного убийства андроида и напоминало о его причастности к humans. Дик разводил в разные стороны людей и андроидов магическим понятием «эмпатия», что, в свою очередь, в 1982 году значительно переосмыслил сценарист фильма Ридли Скотта Хэмптон Фанчер, выступивший также в наше время соавтором сценария сиквела «Бегущий по лезвию 2049».

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Первый «Бегущий по лезвию» заложил основы «киберпанковской чувствительности», оказавшейся востребованной в психоделическую эпоху нью-эйдж. В этой новой системе координат не было места антропоцентричности, оппозиция «био» и «техно» казалась нивелированной навсегда. Человеческая эволюция вступила в новую фазу: «Человек мыслит себя не более уникальным творением, чем компьютерный software, становясь чем-то, что поддается кристаллизации, репликации (или копированию) и что является по сути своей товаром», – писал идеолог киберпанка Брюс Стерлинг. А главным героем фильма, по сути, становился город будущего и его дизайн, который, по меткому замечанию Скотта, начинал играть роль сценария. Скотт, ориентируясь на «Метрополис» Фрица Ланга, рисунки своего дизайнера Сида Мида и архитектуру Гонконга, создавал причудливый мрачный город, в котором вместо солнца светили неоновые рекламы, небоскребы подпирали небо, толпы горожан шокировали диснеевскими цветами одежды и панк-укладками волос, полицейские, которых называли «бегущими по лезвию» (кстати, этот образ был взят из малоизвестной книги Уильяма Бэрроуза), разговаривали на жуткой смеси японского, испанского и английского языков и фланировали над сверкающими небоскрёбами в лёгких расписных шаттлах, стилизованных под шевроле 1940-х.

«Бегущий по лезвию» часто называли образцом future noir. Скотт, никогда не скрывавший своё восхищение Чандлером и «чёрным фильмом», вплетал в визуальный образ будущего приметы стиля 1940-х. Костюм и причёска репликантки Рейчел отсылали к Рите Хейворт из «Гильды», а урбанистическая мрачность Лос-Анджелеса (любимого места действия романов и фильмом noir) – к тем самым «асфальтовым джунглям», в которых, как когда-то выразился Сартр, «Ад – это другие». Но при всей мрачности этого пространства под названием «Лос-Анджелес ноября 2012-го» он являл собой полиэтнический, полицентрированный, полиязыковой мегаполис (визуальный урбанистический гибрид Метрополиса, Нью-Йорка и Гонконга), внешне подчинённый разуму «Большого Другого», который выражен «иконой» большого глаза на электронном экране, что холодно взирает на необъятные пространства футурологического Лос-Анджелеса.

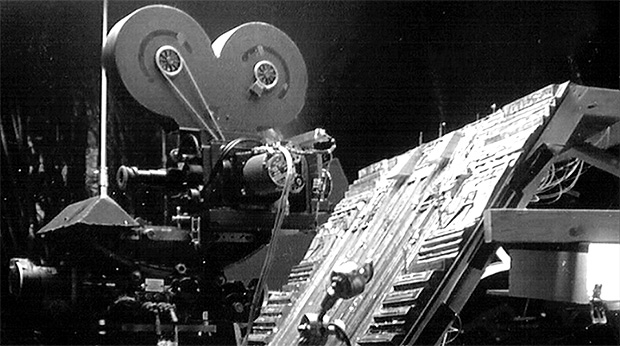

Момент съёмок и кадр, который снимался

Казалось, Скотт вместе со своим художником по дизайну Сидом Мидом задавался вопросом, который впоследствии (в 1995-м) сформулирует постановщик другого фильма «киберпанковской чувствительности» и милленаризма «Странные дни» Кэтрин Бигелоу: «Какие известные нам товары сохранят свою конкурентоспособность на рынке Будущего?» Каждая деталь из «бриколажного» Будущего фильма Скотта старательно демонстрирует свой модный имидж: noir из 1940-х здесь прекрасно сосуществует с панком 1970-х, японские суши с европейским вином, электронный «глаз» от оруэлловской антиутопии с «белым голубем мира» в руках одного из героев.

Вслед за комиксами популярнейшего журнала «Heavy Metal» фильм Ридли Скотта подхватывал идею метрополиса, предложенную предшествующими поколениями представителей визуальных искусств. Город как «переменное электронное царство – mediascape» (в терминологии Джеймса Балларда), микро- и макрокосмос одновременно, здесь воспринимался иллюстрацией так называемого «энтропического урбанизма», основывающегося на законах динамических диссипативных систем и фрактальной геометрии. После формулирования Бенуа Мандельбротом теории фрактальных измерений и распространения технологии компьютерной телетрансляции визуальные искусства принялись манифестировать положение «фрактал – это путь увидеть бесконечность». Фрактальная геометрия открыла путь для моделирования на экране порядка из хаоса, для представления бесконечного виртуального пространства информационного накопления как комплекса нелинейных систем. Двухмерное экранное изображение стало смотреться подвижным, контекстуализированным событийным полем, демонстрировать задатки «живой системы» и трёхмерный иллюзионизм киберпространства.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Город в фильме Скотта казался одновременно и монументальным, и безразмерным континуумом – за счёт множества одинаковых, повторяющихся на разных уровнях, «самоклонирующихся» форм. Его появление ознаменовало момент перехода от модернистского урбанизма с его главной иконой в виде кадра «Метрополиса» к «терминальному пространству», одна из концепций которого (в виде киберпространства) была предложена в романах киберпанка. На примере фильма Скотта можно видеть, какой деконструкции подверглась идея модернистского Метрополиса, каким образом он «лишился границ», стал одновременно работать как микро- и макрокосм. Скотт Бьюкатман назвал этот «постмодернистский» Метрополис «взрывным урбанизмом» – тотальным пространством, примиряющим непримиримые различия между публичным и частным, внутренним и внешним. Это атопия, или урбанистическое безместье, по словам Бьюкатмана, «удаляющее нас от физической топографии, равно как и моральной амбивалентности (противоречивости)».

Репликант – термин, впервые появившийся именно в фильме Скотта, – был заимствован из биоинженерии и указывал на процесс копирования клетки при клонировании. Мы так до конца и не понимали, кем именно является Декард с его видениями единорога. В Будущем, изображённом в фильме Скотта, было трудно, но всё же возможно жить. Оно завораживало своей феерической красотой и технологической мощью и отталкивало необходимостью распознавать «реальное» – человечность. С репликантами, убившими своих хозяев-колонистов и бежавшими на Землю, обращались примерно так же, как обращаются с компьютерным вирусом, – уничтожали, пытаясь сохранить базовую программу. Однако Скотт отступал от надоевшей традиции рисовать апокалиптическое, ужасающее Будущее (и тем самым опять же был созвучен киберпанку). Фантазмическое пространство фильма не нуждалось в панацее «биологической среды», поэтому так выпадал из общей текстуры утверждённый продюсерами хеппи-энд (зелёные леса, солнечный свет и ясное голубое небо). Эти кадры хеппи-энда представляли собой снятые с вертолета рабочие фрагменты фильма «Сияние» Стенли Кубрика и выглядели в контексте продюсерской версии фильма Скотта чем-то вроде обетованной земли, спасительного рая. Стоит отметить, что противник хеппи-энда – Скотт – в своей режиссёрской версии не удостаивал Декарда и Рейчел возможности бежать «к свету», а просто «обрывал» фильм в тот момент, когда герои входили в тускло освещённый лифт, оставаясь тем самым наедине со своим «Будущим-Настоящим»

Фрагмент кадра из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Несмотря на то, что Дени Вильнёв очень многое позаимствовал из дизайнерских решений фильма Ридли Скотта, который «на рынке будущего» сегодня смотрится настоящим «брендом» наряду с песнями Элвиса и Фрэнка Синатры, «Бегущий по лезвию 2049» позволяет задуматься о содержании «политического бессознательного» 2017-го. Как заметил всё тот же Фредерик Джеймисон: «Мир сегодня характеризуется возрастающей поляризацией, растущей безработицей и отчаянными поисками новых способов инвестиций и новых рынков». Стивен Шавиро добавил к этому мысль о том, что научная фантастика, подобно финансовым спекуляциям неолиберального капитализма, становится наррацией открытого, непросчитываемого мира

Вильнёв явно читал тексты по акселерационизму, а не только научную фантастику, равно как и Набокова, которого в фильме цитирует, и Кафку, в честь одного из персонажев которого он явно назвал своего героя Райана Гослинга – охотника за беглыми репликантами. В фильме они представляют собой раздробленный класс абсолютных рабов, производимых глобальной корпоративной машиной, в которой есть и свой дьявол – злодейский ученый в исполнении Джареда Лето. Его Лос-Анджелес 2049-го, познавший когда-то блэкаут, отчаянно сегментирован, пугает огромными заброшенными участками вроде того, который остроумно называется «Целина» и напоминает о вымирающих городах, населённых беглыми репликантами-дикарями. В этом Будущем временно выживает тот, кто готов вовремя выполнять приказы ради продления срока собственной жизни. Здесь уже не знают эмпатии, которая у Филипа Дика отличала человека от андроида, а у Ридли Скотта была залогом возможной любви. Здесь довольствуются радостями постгуманистического секса, визуально представленного как соединение голограммы с живым телом и говорящего о том, что получить реальное наслаждение с человеком уже в принципе невозможно, нужны стимуляторы. Вильнёв нам показывает шизофренический мир posthumans, которые не умеют рожать по старинке, отчаянно ищут рецепты для этого и даже на революцию уже неспособны, ибо бессильны сгенерировать нечто программно новое. Его город будущего – город подспудного самоуничтожения, в котором только гигантские неоновые рекламы обещают счастье и наслаждение, но не обещают любви. Любовь осталась в Лос-Анджелесе 2012-го, и воспоминания о ней все ещё теплятся в глазах стареющего Декарда (Харрисон Форд), равно как и в экранном образе Рейчел (Шон Янг), на мгновение сгенерированном подобно прекрасной ностальгии о прошлом. Здесь не место романтическому Вангелису, зато вполне соответствуют визуальному ряду авангардно-обвинительные аккорды Ханса Циммера и Бенджамина Уилфиша, реализующие в звуке отчаянную внутреннюю конфликтность, противоречивость и агрессивность.

Трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Таков фантастический образ «политического бессознательного» настоящего с подачи Вильнёва, пугающий своей прекарностью, высокой технологичностью, незащищённостью, подавлением и обречённостью постгуманистического субъекта быть вечным одиноким «антерпренёром себя». Здесь не осталось места красоте, ибо она утопична, однако масштабно разлито пространство спектакля и симуляции, в котором витально только насилие и царит социальная отчуждённость. В этом Будущем-Настоящем никто не способен жить, ибо здесь всё настроено только на выживание.

Представители транснациональной компании Warner Brothers требуют рецензентов воздержаться от спойлеров. Еще один угрожающий привет из другой цивилизации.