Уравнение с ненайденным решением

09/01/2018

Фильм Иевы Озолини «Дано: моя мать» (2017) – весьма странная киноработа. С одной стороны, эта лента продолжительностью 104 минуты представляет собой документальный рассказ о конкретных людях, с другой – сам способ повествования позволяет воспринимать её по законам кино игровой категории.

Между вымыслом и правдой

Нельзя не отметить смелость замысла Иевы Озолини. Режиссёрский взгляд проникает в мало изведанную область, где границы документального и игрового кино решительно размываются. Разумеется, я намеренно оставляю за скобками рассуждений пресловутый субжанр мокьюментари – ту подмену и фальсификацию кинематографического нон-фикшна, которая представляет серьёзную опасность для усилий честных документалистов, далёких от грубой манипулятивности и поверхностного популяризаторства.

В картине «Дано: моя мать» нет никаких профессиональных актёров, похожих на реальных людей, которые призваны проиллюстрировать подачу соответствующего материала. Отсутствует, кстати, и закадровый текст – мы не слышим голоса нарратора, который всегда служит костылём в череде прочих, подпирающих беспомощную конструкцию мокьюментари, и часто задаёт интонацию отстранённости и претензии на объективность в строго документальных лентах.

Однако здесь имеется разыгрывание неких ситуаций. Разыгрывают их сами герои (или персонажи?) фильма под, очевидно, руководством автора. Это уподобляет работу Иевы Озолини – в лучших её моментах – некоторым художественным фильмам, где используются актёры-непрофессионалы, благодаря чему образуется особая атмосфера искренности и правдивости происходящего. Сами же ситуации, наращивая последовательность смыслов, создают своеобразную драматургию.

Что-то похожее было предпринято российским режиссёром Валерией Гай Германикой в 2005 году, когда она сняла идущий меньше часа документальный фильм «Девочки». Впрочем, приписывать «Девочкам» «документальность» или «художественность» довольно сложно. В этом плане фильм абсолютно обескураживает. Если считать его документальным, то категорически непонятно, каким удивительным образом оказалось возможным зафиксировать столь обнажённую правду жизни. Если рассматривать его как игровую картину, то столь же сложно понять, как эти девочки-подростки могут выдавать настолько запредельный уровень достоверности.

Иными словами, в случае «Девочек» происходит настоящее кинематографическое чудо, которое питается точным попаданием в болезненную точку межвидового сплетения эстетических маргинальностей, вбирающих в себя, как губка, скрытые от мейнстрима сущности как документального, так и игрового кино. А вот в случае фильма «Дано: моя мать», который дерзко ступает на ту же кинематографическую terra incognita, чуда, на мой взгляд, не случилось.

Райтис, его мать и другие

34-летний математик Райтис Озолс на протяжении всего фильма, по сути, пытается мучительно понять, каким же образом его мать так испортила ему жизнь. И разобраться, можно ли что-то с этим вообще сделать. И уже кажется важным заметить, что Райтис – реальный человек, а не вымышленный персонаж. Равно как и его мать Сильвия, его друг Борис, его брат Марис, его дедушка и прочие герои фильма Иевы Озолини.

Все эти старания Райтиса выстроены как череда отдельных эпизодов, в каждом из которых есть своё действие и свои диалоги, если можно этим термином из поля фикшна назвать живое общение героев (правда, при этом если не ответить на вопрос, то поставить его стоит – насколько такое общение действительно живое? насколько заданы темы бесед и мизансцены? в какой степени режиссёрская воля управляет поступками людей в кадре?).

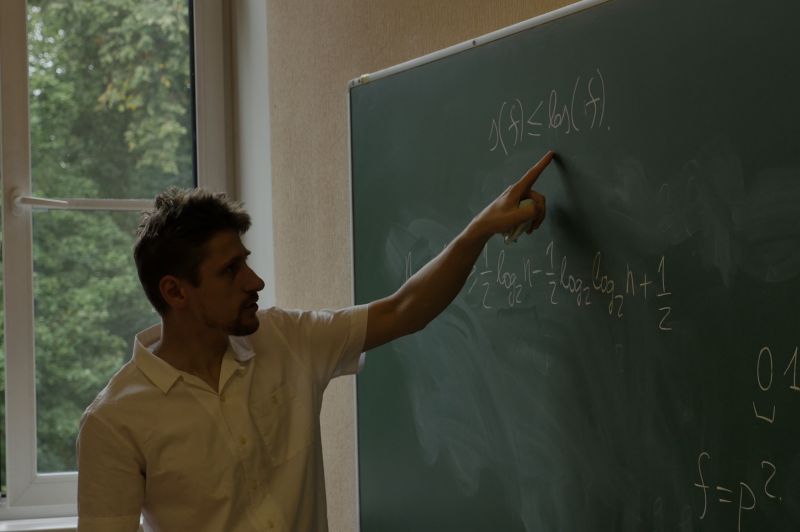

Райтис в университетской аудитории перед тремя старшими коллегами сдаёт экзамен на ученую степень. Райтис с Борисом придумывают, что поставить на стол, чтобы отметить день рождения Райтиса. Вместе поют под караоке. Приходят в бильярдный зал, чтобы за игрой в снукер пофлиртовать с тремя симпатичными незнакомками и пошутить о ревности невесты Бориса. Очевидно, занимающийся научной деятельностью в Латвийском университете и отягощённый неким подобием комплексов Райтис не слишком раскрепощён в общении с девушками. Поэтому, сделав пару фотографий в тренировочном зале, он выставляет объявление на сайте знакомств, чтобы встретиться с такой же зажатой девушкой в кафе. Он занимается танцами, а после обнаруживает свою партнёршу возлежащей на кровати в соблазнительной позе с бокалом вина, но в это мгновение становится важнее всего обсудить, что такое красота.

Райтис, осознающий зависимость от волевой матери и прочие свои зависимости (например, он не может избавиться от ненужных вещей), встречается с некоей дамой, которая практикует психологические тренинги вперемежку с энергетическим воздействием. Встречается он и со своим отцом, который его и его брата не воспитывал. Просто встречает Новый год в Риге на набережной, один среди толпы и фейерверков. Пишет в полицию заявление на собственную мать, чтобы обсудить все нюансы с инспектором. Разыгрывается в фильме и пасхальная встреча всей семьи у дедушки, но Сильвии, Райтису и Марису приходится садиться за стол без хозяина квартиры, а яйца раскрашивает уже одна Сильвия – конфликты и обиды нарастают как снежный ком и приводят к тому, что Райтис ударяет мать, а позже, в музее под открытым небом, куда приводят участников конференции, на которую приехала Сильвия, сталкиваются две агрессии и две озлобленности – матери и сына…

Обратная сторона обыденности

В картине Иевы Озолини не раз визуально подчёркивается утрированная бытовая неустроенность героев. В этом есть, разумеется, некая честность и даже смелость. Квартирка, в которой обитает Райтис, не просто захламлена – ему порой трудно выбраться из комнаты через лабиринт утрачивающих своё первоначальное предназначение «коллекций». Не отличается совершенством и обстановка квартиры дедушки. Да и всевозможные помещения, где происходит действие (и снова надо в скобках подчеркнуть – это всё же запланированное действие или фиксация происходящего в жизни?), – университетские аудитории и кабинеты, различные кафе, больше напоминающие забегаловки, клубы и бары – максимально лишены какой-либо внешней привлекательности.

Если предположить, что сделано это намеренно, что эстетический градус сознательно снижен при помощи освещения и ракурсов, а из бытия Райтиса и окружающих его выхватываются только моменты, помеченные вектором даже и десоциализации, то возникает два вопроса, один из которых в той или иной форме уже не впервые, – зачем это сделано и можно ли считать такую стилистику подлинно документальной? Если второй вопрос в большой степени риторический, то ответ на первый заставляет задуматься как минимум о чувствительной для восприятия подоплёке происходящего на экране. Скажем, обсуждение Райтисом и Борисом меню для дня рождения с экзистенциальным вопросом о том, брать или не брать фанту, и жизнеутверждающим выбором пирожков со шпеком уводит повествование в область эмоциональной неустойчивости – зрительный зал нервно смеётся, но впору плакать.

В каком-то смысле режиссёр идёт ещё дальше. Она беспощадно обнажает изнанку нормы, говорит о том, что принято тактично не замечать. Причём это касается не только бытовых подробностей, но и самой сути человеческих отношений. Во всяком случае, такая попытка – действительно смелая – предпринята. Правда, есть сомнения в том, что она доведена до своего логического завершения и что скрупулезное копание в болезненных проблемах не является самоцелью, а служит чем-то вроде хирургического инструмента. Разумеется, распутать клубок показанных в фильме противоречий невозможно, да и автор не должна была этого делать. Однако вряд ли удалось структурировать их, докопавшись до корня каждого и обнаружив их животрепещущую связь с опытом зрителя. Ведь даже финальный эпизод на деревянном кораблике в том самом музее, где происходит кульминационная стычка Сильвии и Райтиса, вместо всё расставляющего по местам катарсического итога становится лишь хаотичным бурлением мелочных придирок и взаимных обвинений.

Равновесие как недостижимая величина

Поэтому кажется не слишком удивительным, что отдельные удачи, невероятно точно и каким-то даже сверхъестественным образом синтезирующие некоторые свойства игрового и документального кино, в конечном результате поглощаются ворохом эпизодов с досадной разбалансировкой элементов кинематографического воплощения режиссёрских идей. Так, уже упомянутое обсуждение предстоящего праздника – живая, трогательная в своей непосредственности и многообещающая сцена из начала фильма – вскоре сменяется пением Райтиса и Бориса под караоке. Ребята зарабатывают от устройства 100 баллов за исполнение песни из репертуара Ларисы Долиной «Погода в доме», но искомая смысловая и чувственная амбивалентность (Борис азартно комментирует вокальные старания, впервые прибегая к родной речи, – по-русски) оборачивается удручающей утратой авторского контроля над интонационными построениями.

Само членение на эпизоды, в которых разыгрываются определённые предустановленные ситуации, приводит, скажем, к тому, что Борис, увлечённо подчиняясь предложенным правилам, нещадно переигрывает, словно участие в фильме даёт ему шанс стать звездой. К последствиям выбранного Иевой Озолиней метода можно отнести и весьма странную сцену, следующую за съёмками в танцевальной студии. Райтис оказывается в, как можно предположить, гостиничном номере со своей партнёршей по танцам. Большую часть пространства занимает кровать, на которую и ложится партнёрша, оставаясь в платье и изображая клишированную обольстительницу. Делает она это, впрочем, совершенно неорганично, просто подчиняясь режиссёрским указаниям. Когда же она берёт в руку бокал вина и начинает задавать Райтису отвлечённые вопросы, её поза становится не просто смехотворной и неуместной в контексте тонко нюансированного скольжения по грани двух видов кинематографа. Тут уже можно говорить о ничем не оправданной дисгармонии, случившейся помимо режиссёрской воли.

Ещё большей дисгармонией выглядит высшая точка накала конфликта Райтиса и Сильвии, вернее, то, как она снята. Внезапно экран становится чёрным, и появляется титр, извещающий о том, что Райтис ударил мать. И тут же возникает конфликт иного толка – между природой инсценировки и логикой истинности происходящего. Понятно, что мала вероятность застать документальной камерой подобный акт трансгрессии, а показать его в виде постановки значит расписаться в собственном неумении обращаться с материалом. Но эстетические коды вербальной подмены действия настолько неприложимы к деликатной материи данного пограничного киноопыта с его законами, что фальшь происходящего затмевает любые авторские усилия в плане изобретательности и находчивости.

Основным же деструктивным фактором становится не артикулированное как задумка, но от того ещё более осязаемое почти постоянное присутствие в пространстве мизансцен чего-то явно лишнего, без чего, однако, мизансцены не были бы представлены на экране. Да, кинокамера своими постоянными рывками и физически ощутимым процессом съёмки, словно оператор – рудиментарный персонаж, «закадрово», незримо, но очень явно подтачивает структуру большинства мизансцен. Конечно, тесные помещения принуждают оператора находиться в каких-то сантиметрах от героев и всё время ловить в кадре их перемещения. Но мне кажется, что в кино по большому счёту любые возможные препятствия не могут служить поводом для каких-либо оправданий.

Простая формула, сложное решение

Кино – технический вид искусства. В нём важны все компоненты – даже, казалось бы, не относящиеся напрямую к идейным задачам. Только опираясь на их сумму, сложный многосоставный процесс кинопроизводства может преобразоваться в творческую величину.

Монтажные решения фильма «Дано: моя мать» практически безупречны – монтажёр Юрис Пошкус (известный как замечательный кинорежиссёр) сумел расставить склейки так, что случайно получившиеся визуальные акценты не налезают друг на друга, а создают чёткий рисунок продолжающегося действия или конкретной разбивки эпизодов.

Однако операторская работа (оператор Марцис Славинскис, дополнительные съёмки – Иева Озолиня, Кристапс Бризе, Мартиньш Янсонс) во всей её полноте (выбор оптики, постановка света, продуманность движений, поиск ракурсов, выбор крупности плана и т.п.) явно не относится к сильным сторонам картины – тут нет ни бесстрастного запечатления реальности, ни осмысленной работы с заданным драматургическим полотном (кроме того, ситуация усугубляется беспорядочными метаниями рамки кадра и никак не обусловленными дёрганными трансфокаторными наездами). Не найден и конструктивный промежуточный вариант – фильм просто снят как позволили обстоятельства, в любительском (не в лучшем значении этого слова) ключе. То же можно сказать и о работе со звуком, за который отвечает целая команда – Эрнестс Ансонс, Евгенийс Нацишс, Наурис Буда, Янис Целминьш, Ростислав Рекута Джорджевич, Андрейс Байда. Всё, что говорят герои фильма, записано непрофессионально – полностью срезан низкий регистр, а узкий динамический и частотный диапазон не даёт возможности как следует разбирать слова. Речь уже не идёт о стереозвучании или об аутентичном формировании акустического пространства…

Думается, всё это помешало с должной степенью убедительности осуществить предпринятое Иевой Озолиней вторжение постановочного подхода на территорию, где всякий вымысел неуместен.

Сумма технических качеств сама по себе ещё не складывается в художественное качество. Но является его необходимым условием. Отсутствие или несовершенство какого-либо из них, как правило, не позволяет извлечь из кинематографической субстанции ту этически-эстетическую данность, которая даёт право говорить о принадлежности к искусству. Конечно, бывают исключения – когда отдельные недоработки, изначально вызванные тем, что съёмочная группа по тем или иным причинам не располагает требуемым технологическим оснащением, возводятся в ранг приёма. Однако я не заметил, чтобы создатели фильма «Дано: моя мать» каким-либо образом проявляли рефлексию в отношении деталей собственно съёмочного процесса. Поэтому боюсь, что картина Иевы Озолини не является исключением в описанном выше смысле.

Опубликовано в сотрудничестве с изданием