Каждому своё «Дау»

13/03/2019

Вика Смирнова

Этот текст сложился из случайных заметок, разговоров с друзьями и тезисов выступления в Интеллектуальном марафоне, посвящённом отношению кино и видеоарта («Здесь и сейчас. Насколько современно современное искусство?!»).

Мои коллеги по дискуссионной панели представляли современное искусство: о кино они говорили как о чём-то старомодном и архаическом, игнорирующем изменившиеся условия представления и практики взаимодействия зрителя с текстом[1]. Возможно, их отказ видеть в кинематографе те же процессы, которые происходят в современном искусстве, и вдохновил меня на эту статью, другим вызовом стал проект Ильи Хржановского «Дау», формально принадлежащий кино, но в действительности имеющий совершенно «внеклассовую природу»: 700-часовой то ли фильм, то ли инсталляция, то ли хэппенинг, поставивший вопрос о границах произведения, о том, что изменилось в нашем восприятии искусства. В этой статье я достаточно конспективно попытаюсь определить, что такое современный кинематограф, насколько его законы аналогичны законам contemporary art’а, и – главное – увидеть истоки видеоарта не в истории второго французского авангарда или немецкого чистого кино: клеровского «Антракта», «Механического балета» Фернана Леже, дадаистских и сюрреалистических экспериментов Ман Рея или Марселя Дюшана, словом, в картинах, которые традиционно считаются предтечами современной визуальной культуры, но в куда более «классических» лентах французского импрессионизма, американского нуара, итальянского неореализма. В картинах Марселя Л'Эрбье или Абеля Ганса, Роберто Росселлини или Витторио Де Сики я попытаюсь нащупать движение в сторону современных практик интерактивности, телесности, индекса, набросать – очень пунктирно – узловые моменты параллельной истории кино.

Из проекта Ильи Хржановского «Дау» © Phenomen IP 2019. Photographer: Jörg Gruber

Индекс

Историки видеоарта, как правило, замечали одну интересную особенность: видеоартисты довольно редко приходят в профессию из кино и довольно часто из музыки, литературы, математики, словом, откуда угодно, но не из седьмого искусства. Этот феномен говорит нам о том, что внутри кино потребность в смене ролей отсутствовала в силу того, что в нём самом было заложено стремление к антидискурсивности, знаку, к своеобразному синкретизму (совмещению различных морфологических разных слоев в пространстве экрана).

С самых первых шагов, с момента, когда взгляд героя совпал с нашим собственным (впервые это случилось у Эдвина Портера в фильме «Большое ограбление поезда»), внутрикадровое пространство оказалось разомкнутым, и дальше с равной степенью регулярности движение в сторону «открытого текста» становилось всё более очевидным. Под «открытым текстом» я имею в виду феномен «авторского кино», появившийся в эпоху французской «новой волны». Несмотря на то, что «авторами» критики Cahiers du cinéma назначили классический Голливуд (от Альфреда Хичкока до Джона Форда), именно там утвердился образец современного фильма, возник новый тип отношений произведения и зрителя. Кинематограф Жана-Люка Годара, Алена Рене и Жака Риветта просигнализировал о новом типе взаимодействия с фильмом, потребовал совершенно иных форм и практик зрительского участия. Для того, чтобы описать различие между авторами классического Голливуда и авторским кино «новой волны», достаточно проанализировать различные механизмы удовольствия от текста. Удовольствие от фильмов Годара или Рене наступает лишь вследствие разделённости дискурса, как удовольствие от интерпретации (от схватывания его механизмов, от законов его бесконечного конструирования), удовольствие от фильмов Хичкока происходит естественно и не требует интепретативных усилий. Фильм Форда или Хичкока – образец завершённого произведения, он закончен до того, когда к нему подключается зритель; кинематограф Годара или Рене, напротив, видит в зрителе автора, именно публика у Годара конструирует фабулу, собирая текст из фрагментов.

Всмотримся в манифесты первого авангарда, мысль 1920-х годов по-настоящему может быть оценена только сегодня, спустя столетие, и, главное, её абсолютно нельзя (как это любят делать) отрывать от фильмов. Вот пассаж из знаменитой статьи Абеля Ганса «Время изображений пришло!», где он рассуждает о новом типе режиссёрского мышления, являющим собой нечто вроде письма «готовыми идеями»: «Кино не хочет эволюции. Оно хочет действий с уже сформировавшимися героями. Оно хочет шестого акта трагедии или книги, разворачивающейся после конца психологического романа. Оно берёт персонажей в целостности, так, что сразу взгляд схватывает их психологию и проясняются поступки и конфликт. Серьёзную опасность могли бы представить психологические рефлексы, полутона, освещающие развитие. Глазами слишком мало размышляют; нет времени. Шансон де жест выводили ясно очерченных и ограниченных несложным психологическим контуром персонажей и сразу переходили к действиям, и через действия мы понимали психологию лучше, чем через слова. Реальность недостаточна. Девушка плачет потому, что её возлюбленный умер. Её отчаяние и слезы недостаточны для меня. Привлекая художественные средства: музыку, живопись, поэзию, я постараюсь заронить в эту душу, воистину страдающую от придуманной для неё драмы, каплю искусства, немного музыки или цвета, звучания или запаха, поэмы или живописного видения, которые не то чтобы расширят реальность, но оденут её в сияющие одежды искусства, которые не под силу соткать самой жизни; и так мы получим синеграфическую истину, значительно более высокую, нежели та же человеческая истина, и произойдет это благодаря эстетическому воздействию Искусства на саму эту истину»[2].

Кадр из фильма Марселя Л'Эрбье «Бесчеловечность» (1924)

Привлечение разных искусств у Ганса означает привлечение индексов этих искусств, ибо от каждого Ганс берёт лишь самое общее: направление, деталь. Фактически речь идёт о «коллажном» принципе создания текста. И действительно, французский авангард и в особенности Ганс и Л'Эрбье демонстрируют принципы, аналогичные искусству коллажа: герои или предметы могут не иметь референта. Стилевая эклектика «Эльдорадо» кажется мозаичной даже для всеядных 1920-х. С одной стороны – эпизоды Альгамбры, поставленные по законам современного ар-деко, с другой – сцены цыганских танцев, снятые в манере, характерной для этнографических фильмов эпохи. Едва ли можно сказать, что костюмы Л'Эрбье стилизованы под определённое время/стиль и художника. Ведь стилизация предполагает, что в образе сохраняется миметическое подобие, что герой всё-таки есть, что речь про него, а не про чувство, которое он выражает. У Л'Эрбье же костюм, недвусмысленно отсылающий к Богоматери, не превращает девушку в символ невинности, скорее, уже сам костюм становится шифром, отправляющим к живописи как коду. Стилизация здесь настолько отказывается играть по правилам уподобления, что мы только и можем принять её за шифр, индекс, за реди-мейд.

Кадр из фильма Марселя Л'Эрбье «Эльдорадо» (1921)

Можно предположить, что и само появление коллажа[3] стало ответом на изначально эклектичную природу кинематографа, утвердившего равноправие фигуры и фона. Специфическая плоскостность раннего кино с его подчёркнутым отсутствием глубины (в этом смысле особенно наглядны фильмы Жоржа Мельеса или Зекка) вполне могла подтолкнуть воображение Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Там, где коллаж ставил «описание на место присутствия» и «вместо того, чтобы объективировать фон, дать нам его тактильно ощупать – как того и требовал модернизм – его расщеплял»[4], кинематограф совершал нечто похожее. Обращаясь к непосредственному присутствию, кино играло на онтологическом равенстве персонажа и вещи, фигуры и фона. Об этом, кстати, много писали в 1920-е годы, рассуждая об орнаментальности кадра. Приведу тут только одну цитату из книги Михаила Ямпольского «Видимый мир»: «[...] уравнивание фона и фигуры в кино может привести к полной трансформации их взаимоотношений. Танненбаум отмечает факт совершенно иного качественного присутствия природы на экране. В отличие от театра, где господствует фигура актёра, в кино часто царит природа, а человеческое тело выступает в виде мелких фоновых фигур в царстве природной стихии. Вместе с тем возможности оптики таковы, что человеческая фигура может приобрести гипертрофированный масштаб и превратить природу в фон, в „кулисы”»[5].

Кадры из фильма «Колесо» Абеля Ганса (1923)

Таким образом, «коллажность», свойственная Гансу или Л'Эрбье, означала не только отказ от репрезентативной эстетики, но стремление к повествованиям-индексам. Не случайно в постоянных претензиях к авторам говорилось, что их произведения «технически виртуозны», но «идеологически глупы». «Недостаток» содержания был связан не только с интуитивным стремлением выйти за пределы рассказа, но с попыткой создать язык-шифр, в котором образы играли бы роль указателей.

Как сказал бы Жан-Люк Годар, не нужно забывать, что Л'Эрбье и Ганс были современниками Марселя Дюшана, повторявшего, что искусство всё больше становится знаком. Ганс и Л'Эрбье вполне могли разделять идею о том, что восприятие не уступает произведению, что искусство больше не располагается в вещах. В конце концов, именно модернизм желал уничтожить любые неподвижные территории, взять в скобки автора, в пределе отменить его значимость – или как это сделает впоследствии Энди Уорхол – поставить автора в заведомо циничную (и рефлексивную!) позицию того, кто буквально печатает деньги.

С 1920-х территория произведения перестаёт быть определимой, превратившись в бесконечную миграцию, «вальс чемоданов». Герой модерна появляется, чтобы исчезнуть за собственными фрагментами, – это не только метаморфический субъект Пикассо или Ман Рея, но Л'Эрбье или Ганса. Он есть и его нет, он претендует на то, чтобы занять собой весь мир и одновременно он сам не знает, где начинается и заканчивается его территория, он тотален и он расколот. Везде и нигде. В некотором смысле модернизм и начал борьбу с Искусством для всех, именно там началось выхолащивание искусства как артефакта. В пределе история, в которой каждый становится автором, делает ненужным или по крайней мере факультативным слово «художник».

.jpg)

Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Человек с резиновой головой» (1901)

Разумеется, не стоит недооценивать роль демиурга в модерне, одновременно нельзя забывать, сколь двусмысленны были его положения. С одной стороны, жизнь по законам искусства, с другой – уничтожение границы между искусством и жизнью, с одной стороны, тотальная личность, с другой – упразднение личности. Насколько именно кинематограф создал подобное напряжение, можно понять по реакции на фразу Л'Эрбье, едва не стоившую ему свободы[6]. В статье «Гермес и молчание» он писал: «Дело в том, что Искусства, великие Искусства, о которых мы только и говорили, суть земля обетованная гения – искусство же (иными словами, та личная и профессиональная сноровка, которую называют искусством), напротив, может встречаться повсюду, у всех: у ткача, как и у кружевницы или хорошего портного, у врача или адвоката, людей искусства и даже чуть ли не у фельетониста… и, уж конечно, у ремесленников синеграфии»[7]. В кино, которое Л'Эрбье отказывается назвать Искусством с большой буквы, речь идёт не только об искусстве в старинном греческом понимании, не столько о ремесле и «техне», но об искусстве, в которое вторгается повседневное, в котором место «великой абстракции» занимает простое существование. В отличие от классического искусства кино вовсе не умирает, когда «перестает быть всецело воображаемым». Оно несет след «ткача» или «кружевницы» и тем самым оказывается на пути к тому, чтобы уничтожить и стиль, и руку художника. Наконец – если попытаться довести до логического конца идею Л’Эрбье – такое искусство ведёт нас к тому, чтобы уничтожить прежние эстетические законы. Ибо если кино – область, «лишённая эталонов, не поддающаяся насилию и контролю и созданная по образу мира, лишённого культуры и раскрепощённого в своей безответственности», то что оно такое? И действительно ли оно все ещё может именоваться Искусством?

Если сегодня взглянуть на манифесты Л’Эрбье или Ганса, мы увидим, что единственным препятствием для реализации этой утопии, этой мечты о превращении каждого человека в художника была вера в тотальность культуры. Возможно, впрочем, авангардисты предчувствовали, что эта история разрешится спустя столетие, когда цифровая цивилизация уничтожит Искусство/Культуру для всех, предложив – на современный ризоматичный манер – искусство для каждого.

«Наполеон» Ганса как work in progress

Наиболее наглядно всевозможные двусмысленности модернисткой культуры выразились в «Наполеоне» Абеля Ганса. Этот фильм стал не только идеальным примером тотального произведения («Наполеон» согласно идее Ганса был всего лишь частью шестисерийного эпоса: «Арколе», «18-е брюмера», «Аустерлиц», «Отступление из России», «Ватерлоо», «Остров Святой Елены»), но и образцом современного текста, формально открытого, никогда не демонстрировавшего в том виде, в котором его задумывал автор[8].

Ни в момент его создания, в 1927 году, ни потом, после реставрации его Кевином Бранлоу в 1981 году, окончательная версия «Наполеона» не была показана публике. Фактически даже во время премьеры показов было два: пятичасовой и девятичасовой (без триптихов: режиссёр хотел выпустить «Наполеона» в виде многосерийного фильма).

Трейлер фильма Абеля Ганса «Наполеон»

В 1934-м Ганс уничтожил немую версию ленты, создав звукового «Наполеона», который, по воспоминанию современников, был выражением художественного компромисса. После реставрации в начале 1980-х годов (1981) фильм вышел на экраны в версии, которую мы знаем сегодня, – его длительность составляла около пяти с лишним часов (около 7500 м из «оригинальных» 12 800). При этом было бы неточным сказать, что текст фильма утерян, ведь формально с момента своего появления «Наполеон» был фильмом без оригинала, фильмом, лишённым эталонной (экспозиционной) версии. Уже в момент своего появления «Наполеон» существовал в виде серии, являлся текстом, который – по разным техническим ли, художественным, коммерческим (сознательным или неосознанным) причинам создавался как интерактивный. Кроме разделённого экрана и принципа поливидения Ганс потребовал выдать публике текст Марсельезы – для синхронного исполнения.

Как скажет Пол Кафф, «Наполеон» снимался, словно следуя заветам Шатобриана, согласно которому Бонапарт больше «не настоящий Бонапарт, а легендарная фигура, созданная из прихоти поэтов, солдатских сказок и популярных легенд; это Карл Великий или Александр средневекового эпоса, который мы видим сегодня. Этот герой фантазии станет реальным человеком, другие портреты исчезнут»[9].

Три момента из финальной трёхэкранной сцены фильма Абеля Ганса «Наполеон». Фото: Photoplay Productions Ltd

Сам охват исторических персонажей, стилей, метафор (сценарий «Наполеона» предполагал даже фигуру Де Сада, на роль которого Ганс приглашал Макса Шрека и Конрада Фейдта!), соединение в одной картине игровых и документальных эпизодов (внутри игрового повествования появлялась хроника с музеем Наполеона на Корсике) переводит его в совершенно иное качество – перед нами фильм с «готовыми героями и событиями», которые отсылают к историческим персонажам. В сущности, те правила, по которым Ганс создавал этот текст, уже предполагали совершенно иные возможности восприятия, требовали от зрителей навыков, невозможных в 1920-е годы. «Наполеон» был построен на стилевых и содержательных парадоксах. Он был воспоминанием о будущем, романтической утопией, текстом, предполагающим современного, исторически образованного зрителя, и текстом, уничтожающим субъективность, манипулятивным и требующим избирательности и внимания. Словом, он совмещал в себе все концептуальные противоречия, содержавшиеся в модерне.

Судя по дневникам, Ганс понимал, что его монтаж адресован зрителю будущего, тому, чьё оптическое бессознательное будет совершенно иначе устроено («Нарушая большинство традиционных способов видеть, я размышлял о восприятии четверти или даже восьмой секунды. Глаза этого поколения вряд ли переносят напряжение моментов высшего пароксизма, но мы должны создать визуальный контрапункт, который наши дети будут воспринимать элементарно и который в значительной степени может быть воспринят даже сейчас, если мы будем достаточно внимательны»). Возможно, и бесконечные сбои вкуса – то, в чём Ганса упрекали его современники, – были следствием иных повествовательных механизмов, иных принципов построения произведения.

Словом, и здесь случай Ганса был показательным. Его кинематограф доказывал, насколько природа кино промежуточна, насколько она оспаривает традиционные эстетические законы, располагаясь между искусством и техникой (объективным фотографированием). Пожалуй, ни одно из традиционных искусств (ни одна книга или картина) не знало такой степени компромисса, такой профанации вкуса, как «Колесо» или «Я обвиняю». В живописи или литературе подобные вещи очевидно бы убили само произведение. У Ганса любого рода избыточность, любая фальшивая нота в актёрской игре или слишком прямолинейно стилизованной мизансцене (все эти интерьеры, цитирующие голландскую живопись, соединяя её с эстетикой салона, все эти леопардовые шкуры, как бы небрежно брошенные под ноги Северину Марсу), наконец, любая чрезмерно литературная символизация не играли решающего значения. У Ганса всё становится шифром: экзотический сюжет в «Наполеоне» говорит о склонности жизни к мелодраме (которая становится мелодрамой в шекспировский рост), коллаж, изобретённый кубистами, здесь выражает неупразднимую диалектику истории, двусмысленность любой исторической личности, парадоксально соразмерной событию, ею творимому и бесконечно ему уступающему.

Наполеон Ганса рождает историю и её же претерпевает, он её творец и её же жертва, участник и свидетель, созерцающий и созерцаемый (Ганс словно бы хочет соединить жест и его наблюдение, стереть различие между восприятием и пониманием). Одним словом, перед нами не символ исторической личности но, скорее, её шифр. А «коллажность» – лишь способ выражения диалектической одновременности. В знаменитой сцене снежной бури лицо Николая Руденко («вбирающее» в себя прошлое и будущее) – одновременно лицо Истории и историческое лицо: он тот, кто созерцает последствия и одновременно творит события.

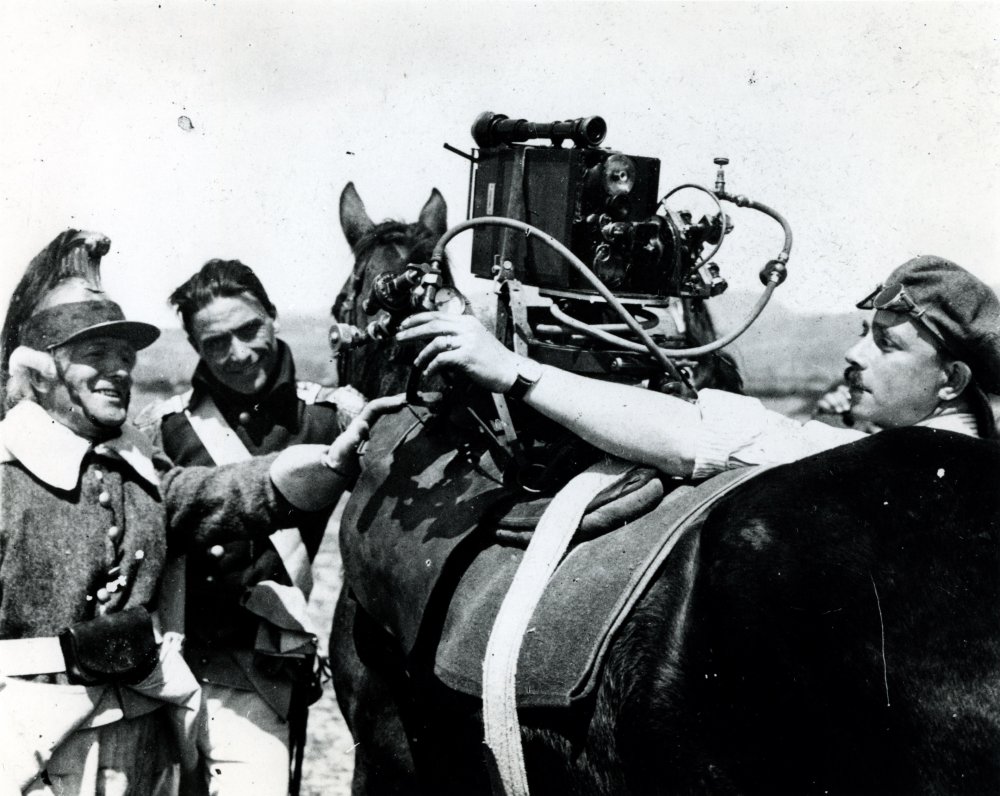

Момент съёмок «Наполеона». Фото: Photoplay Productions Ltd

Как известно, Ганс неоднократно возвращался к собственному проекту и в «Наполеоне» 1934 года, и в собственной прижизненной редакции 1954 года. Однако ни одна из версий не повторяла структуру немого фильма 1927 года (который, впрочем, тоже не имел оригинала). Интуитивно Ганс словно стремился к перекомпозиции, бесконечные редакции текста представляют образец эталонного work in progress, вечно незавершённого динамического произведения, чьим главным автором оказывается время.

Возможно, именно «Наполеон» является непосредственным предшественником «Дау», попутно свидетельствуя о том, что практики модерна так и остались незавершёнными. Если взглянуть на все стадии его производства (на внезапное охлаждение к тому, чтобы ставить фильм по сценарию), на его иммерсивность, стремлению к тотальности, к стиранию грани между искусством и жизнью, наконец, на растрату бюджетов, мы увидим, что в том или ином виде всё это уже было у Ганса. Даже титульный постер «Дау» с Курентзисом до боли напоминает кадры Наполеона на фоне Конвента.

Трейлер проекта Ильи Хржановского «Дау»

Но, пожалуй, наиболее интересным в проекте Ильи Хржановского оказывается то, что он бьёт в самое сердце нашего отношения с искусством. «Дау» подвешивает вопрос о его территории. С чего именно начинается «Дау»? С подачи заявления на визу? Или с прихода в кинотеатр? С первых статей о съёмках картины? Но разве это именно фильм? Разве мы можем сказать, что инсталляции в «Дау» играют ту же роль, которую когда-то выполняла реклама или выставки, посвящённые различным аспектам режиссёрского творчества, вроде костюмов «Космической Одиссеи»? Что именно в «Дау» означают несмонтированные куски?

Из проекта Ильи Хржановского «Дау» (на переднем плане Теодор Курентзис в роли Льва Ландау) © Phenomen IP 2019. Photographer: Olympia Orlova

Текст Хржановского в меньшей степени интересен как художественное событие. Эстетическое значение в нём не решающее. Он симптоматичен именно своим отрицанием зрителей как сообщества и произведения как завершённой эстетической вещи. Это «проект», который очень отчётливо проясняет позицию современной культуры. Культуры плюралистической, построенной по законам, в которых больше нет Произведения и Публики как единств и обозначенных территорий, но имеется только отдельное произведение и отдельный зритель. Это проект, отрицающий даже необходимость непосредственного присутствия или времени, – разве фраза «Я не видел Дау» сегодня значит то же, что когда-то «Я не видел „Сталкера” или „Зеркало”»? Разве в цифровую эпоху, главным качеством которой становится множественность, прямой эфир или время премьеры имеют решающее значение? Благодаря возможностям записи даже те достоинства, которые всё ещё были у иммерсивных искусств вроде видеоарта и инсталляций – с их требованием физического присутствия, – оказались поставлены под вопрос. Ибо всё – как и обещал Беньямин – сегодня приходит на экран мобильного телефона.

Очевидно, что «Дау» – проект, в котором интересна сама идея. Не внутренняя, связанная с историей тоталитарной культуры, – но внешняя, как идея самой формы. Именно поэтому ни один зритель никогда не увидит «Дау» и одновременно любой зритель – даже тот, который не попал на его премьеру, – имеет своё «Дау». Даже само название Хржановского иронически отсылает к китайскому дао – выражению имманентного и трансцендентного, творения и разрушения, всего и ничего.

В знаменитой статье «Почему я не модернист» М.Лифшиц приводит в пример высказывание Швиттерса «Все, что я нахаркаю, будет искусством»[10]. Говоря о двух типах отношений – реализме, в котором художник меньше искусства, и модернизме, где художник соразмерен ему, – Лифшиц, в сущности, говорит об искусстве, в котором само его место оказывается непотревоженным: Искусство всё ещё пишется с большой буквы, оно всё ещё отдельная область, мы знаем, где начинается произведение и где заканчивается жизнь. Однако разве мы можем с уверенностью обнаружить этот момент в произведении Хржановского? Ведь оно демонстрирует лишь то, что его территория исчезла, что искусство уже никогда не равно самому себе, оно всегда куда-то нас отсылает. Что оно – территория нашего остроумия, слов и понятий скорее, чем вещей и предметов.

Жан Ренуар и свобода зрителя

Если мыслить историю как непрерывную линию, то опыты 1920-х годов отчётливее всего были продолжены Ренуаром, определившим вектор развития целой эпохи, от итальянского неореализма до французской «новой волны», и на свой лад продолжившим эстетические эксперименты Луи Деллюка и Ганса. Всмотримся в знаменитый приём Ренуара, в его манеру уводить камеру в сторону в самые напряжённые фабульные моменты. Андре Базен, посвятивший Ренуару целую книгу, говорит, что этот приём свидетельствует о том, что реальность располагается за границами кадра. Но ведь мы и так это знали, если верили в презентативную силу кино, если считали кино искусством запечатления, а не (только и исключительно) формы. Поэтому не правильнее будет сказать, что этот манёвр Ренуара сообщает о том, что зритель всё больше главенствует, что именно он становится автором?

Описывая разношёрстный ансамбль ренуаровских персонажей, Базен замечательно иллюстрирует ренуаровское понимание реализма, который оказывается в буквальном смысле «скроенным из кусков»: из взаимодействия разнообразных, часто противоположных манер и исполнительских практик: в одном кадре у Ренуара оказываются суперактёры и «подмешанные к ним» непрофессионалы. Сложное, диффузное пространство Ренуара прошито разнообразными кодами: театральными (бесконечные рамки, кулисы и сцены) и живописными (как в «Загородной прогулке» и «Французском канкане»), оно настаивает на бесконечном смешении, сочетании спонтанности и преднамеренности, естественности и искусственности, педантизма и небрежности, профессионализма и дилетантизма.

Неореализм и нуар: банальность, повседневность, телесность, скука

«Пролетает самолёт… самолёт пролетает снова… ещё раз пролетает самолет».

И это верно. Но мы ещё ушли очень недалеко. Недостаточно заставить самолет пролететь трижды – нужно заставить его пролететь двадцать раз подряд».

Перед нами не описание современного видеоарта. Эта фраза, принадлежащая Чезаре Дзаваттини, замечательно резюмирует главные качества неореалистического кино: повседневность, банальность, слабая/отсутствующая/схематичная фабула. Скука. Неореализм эстетизирует скуку, сделав её новой формой переживания.

Кадры из фильма Витторио Де Сики «Умберто Д.» (1952)

Посмотрим на знаменитую сцену «Умберто Д.» Витторио Де Сики. Служанка наливает воду в кофейник, поджигает газету, избавляясь от муравьев, – каждое утро начинается с перечисления одних и тех же телесных движений. Неореализм – это не история жизни итальянского низа, его социальные импликации абсолютно второстепенны, неореализм – это история взгляда на мир, в котором событий так много, что само действие оказывается отложенным. В неореализме герой становится зрителем, его сомнамбулическое бездействие (или, точнее, его реакция на события, сами события не меняющая) связано с тем, что зрелище превосходит любые способности реагирования, это качество Жиль Делёз (вслед за Базеном) определит, исходя из приоритета оптического, сюжета над фабулой.

С приходом неореализма любой предмет и любое движение становятся значимыми. Ранние фильмы Антониони с их установкой на дедраматизацию предвосхищают «Эмпайр-стейт» или – можно сказать – «Эмпайр» доводит историю взгляда до логического конца.

Заметим, многие из неореалистических качеств оказываются характерны для нуара, обогнавшего неореализм всего на полтора года.

Если отсчитывать историю неореализма не с «Рима, открытого города» Роберто Росселлини, а с «Одержимости» Лукино Висконти, мы увидим, насколько стили оказываются похожи. Экранизация «Почтальона, который звонит дважды» М.Кейна, вышедшая в 1942 году, – неореалистический нуар со схематично написанной фабулой и действием, складывающимся из сомнамбулической завороженности, из грёз наяву. В «Одержимости» герои не действуют, а, скорее, наблюдают себя вовлечёнными в действие. Неореализм, как и нуар описывает «жизнь после смерти», жизнь после действия. В нуаре мёртвый герой путешествует к началу своего преступления, в неореализме герой «умер» для действия и, как пазолиниевский Аккатоне, безнадёжно репетирует собственное самоубийство. В нуаре действие стремительно теряет опору, сферическое зрение Ганса возрождается в «Гражданине Кейне» Орсона Уэллса, где количество взглядов в сцене смерти героя оказывается равно количеству ракурсов. Взгляд в нуаре уже не принадлежит персонажам, он бесконечно дробится, умножается в тенях и отражениях зеркал, оказывается делегирован не субъектам, но местам и пространствам.

Фрагмент «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса (1941)

1960 годы – последний модернистский период и одновременно начало постмодернистской истории. Годар, Риветт, Рене[11] создали форму современного фильма. Вне зависимости от того, нравятся они нам или нет, мы признаём, что ленты Леоса Каракаса, Лава Диаса, Альберта Серры, Апичатпонга Вирасетакула и пр. наследуют принципам, созданным авторами Cahiers. Перед нами доведённые до конца образцы открытого текста, это фильмы без фабул, с персонажами-зрителями, чей взгляд бесконечно блуждает за рамкой кадра. Будучи антиподами традиционного зрелища, современные фильмы только очерчивают направление взгляда, их длительность свидетельствует об их независимости от зрителей и одновременно о нашей свободе.

Фильм Энди Уорхола «Эмпайр» (1965)

Как писал Уорхол: «На моих фильмах успеваешь сделать больше, чем на любых других: можно поесть, выпить и покурить, и покашлять, и в сторону посмотреть, а потом на экран – и там всё на месте»[12]. Для Уорхола начало и конец – результат не традиционной драматургии, но авторского произвола: наслаждение от искусства обязано тому, что вы сами в него принесёте. Даже если «Кэмпбэлл-суп» замечательно нарисован, его не нужно рассматривать, это произведение-указатель, точно такой же, как «Эмпайр», «Еда» или «Стрижка». Фильмы Уорхола иронически обнуляют ценность «внутри», делают синонимичными движение и статику, смерть и бессмертие. Фактически уже Уорхол – а параллельно с ним Жак Риветт с его «Селин и Жюли» и, главное, одиннадцатичасовым «Out 1» – ставят вопрос о длительности, беря в расчет и формы производства, и практики экспонирования. После подобных экспериментов бессмысленным оказывается вопрос о том, почему повествование длится 700 часов: ведь теперь это уже не время произведения. Но время зрителя.

Ничего нельзя пропустить

Любопытно, насколько дословно сбылись обещания Уорхола: и «пятнадцать минут славы», и «взгляд в зеркало, в котором не отразится художник». Взгляните на публику, которая спит на фестивальных показах, этот сюжет, не раз спародированный в голливудской комедии или «Корпорации Святые моторы» Леоса Каракса, может многое рассказать о сегодняшнем восприятии фильма. Интуитивно мы знаем, что уже ничего нельзя пропустить. Что искусство уже не конкретно в произведении, но между произведением и зрителем, что восприятие искусства – ничуть не меньше искусство, потому что зритель сам заполняет пробелы. Именно потому, что всё в конечном итоге перенеслось в восприятие, исчезла прежняя иерархия отношений между Автором/Режиссёром и публикой. Сегодня мы можем смотреть кино на компьютере и планшете и даже на экране мобильного телефона. А ещё вчера это казалось крамолой.

Трейлер фильма Альберта Серры «Король-солнце»

Это, кстати, прекрасно понимает Альберт Серра, заставляющий наблюдать за последними часами Людовика («Смерть Людовика XIV», «Король-солнце»), чтобы показать то, что мы и так уже знали: что его смерть тривиальна, как смерть любого другого, и что наше внимание в полтора с лишним часа – его личная прихоть. При всём блеске и тонкости история Серры дразнит интеллект, а не чувства, и вполне современно снята в виде серии.

По исполнению и характеру «Смерть Людовика XIV» и «Король-солнце» диаметрально противоположны друг другу. В первом случае перед нами великое исполнительское искусство Жана-Пьера Лео, во втором – абсолютный дилетантизм актёра-любителя (чья фамилия подозрительно совпадает с фамилией режиссёра). На лекции в МШНК Серра говорит, что самостоятельно пишет сценарий лишь потому, что так он может манипулировать оператором и актёрами, что дело вовсе не в высшей необходимости, но в том, что вынужденный импровизировать на площадке актёр оказывается в его руках. Таким образом, режиссёр иронически исполняет роль Короля, превращая публику в свиту. И это не только поза, но и осознанное, хоть и выраженное в саркастической форме настаивание на обнулении прежних отношений с искусством, свидетельствующее, что в границах между искусством и жизнью уже нельзя быть уверенным, что они возводятся постоянно, каждым в отдельности. Что искусство – как и писал Тьери Де Дюв – сегодня не отдельная территория, но имя собственное. Оно стало тем, что именно вы, а не кто-то другой этим именем назовёте.

[1] Речь о том, что кино игнорирует современные практики интерактивности, всё ещё заставляя зрителя сидеть в кинотеатре. На самом деле это не так, ритуальный/храмовый характер кино давно уже в прошлом. Сам процесс экспонирования следует практикам интерактивной культуры, большинство зрителей смотрят кино на планшетах или компьютерах, периодически прерывая его, и в целом фильм всё меньше оказывается временным искусством.

[2] Из истории французской киномысли: Немое кино 1911–1933 гг. Пер. с фр. /Предисл. С.Юткевича. - М.: Искусство, 1988.- 317 с.

[3] Несмотря на то, что его живописные истоки находят уже в античности.

[4] Краус Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. - 320 с.

[5] Ямпольский М. Видимый мир: Очерки ранней кинофеноменологии. М.: НИИ киноискусства, 1993. - 215 с.

[6] Речь о судебном процессе в Лозанне.

[7] Из истории французской киномысли: Немое кино 1911–1933 гг. Пер. с фр. /Предисл. С.Юткевича. - М.: Искусство, 1988. - 317 с.

[8] Как пишет Пол Кафф: «В 1923 году Ганс написал синопсисы к шести фильмам, охватывающим жизнь Наполеона от детства до смерти. В течение следующего года он работал над сценарием первой части, завершив финал трёх проектов непосредственно перед началом съёмок в январе 1925 года. После восемнадцати месяцев съёмок, включающих ликвидацию его первой производственной компании и создание новой, Ганс понял, что у него заканчиваются время и пространство. Он уже превысил бюджет на все шесть фильмов, сняв только первый, и не дошел до конца своего сценария 1924 года, несмотря на то, что использовал рекордное количество пленки». Материально-технические проблемы были осложнены техническими проблемами, которые породил уже сам фильм. Масштаб последних сцен, изображавших Бонапарта, ведущего войска в Италию, вдохновил Ганса на расширение рамок кадра. Несколько эпизодов были сняты тремя камерами, установленными на одной платформе, чьи объединённые перспективы образовывали панораму. Ганс снимал дополнительные кадры как в 3D, так и в цвете, но отказался от этого материала в пользу широкого формата. Заключительные сцены «въезда в Италию» Ганс назвал «поливидением».

[9] Cuff Paul. A Revolution for the Screen. Abel Gans' Napoleon. - Amsterdam University Press, 2015.

[10] Лифшиц М. Искусство и современный мир. М.: Изобразительное искусство, 1973 - 318 с.

[11] Ален Рене, безусловно, не был автором Cahiers du cinéma, но был создателем подобного типа текста.

[12] Уорхол Э. Мне нечего терять/ Интервью Т.Берг; Пер. Д.Зиловянского // Сеанс. 1995.