Артурс Ринькис. В направлении к просветлению

Иева Калниня

04/02/2015

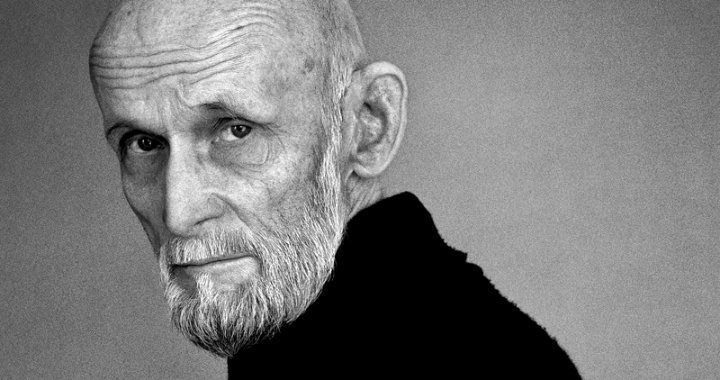

Артурс Ринькис – один из восьми кандидатов на крупнейшую латвийскую премию в сфере визуального искусства, Приз Пурвитиса 2015. Его статус на местной художественной сцене в основном связан с авангардной ролью кинетического искусства в советский период. Тогда кинетики старались вывести художественное творчество за общепринятые рамки – встроить его в динамические плоскости городской реальности. Идея движения, в оп-арте выражаемая иллюзорными вибрациями цветов и форм, в более непосредственной и активной форме воплотилась в кинетическом искусстве, которое стало использовать в качестве средства выражения физические качества самого движения. Расцвет кинетизма поддерживали и научно-технические достижения (с 1960 года расцвет лазерных технологий предопределил новую коммуникационную эру, в 1961-м первый человек полетел в космос и т.д.). Эта взаимосвязь искусства и науки прочитывается и во всё более усложняющейся структуре кинетических объектов: от воображаемых утопических предметов и простых, вызванных природными факторами движений в реальных трёхмерных объектах до замысловатых электронных построений.

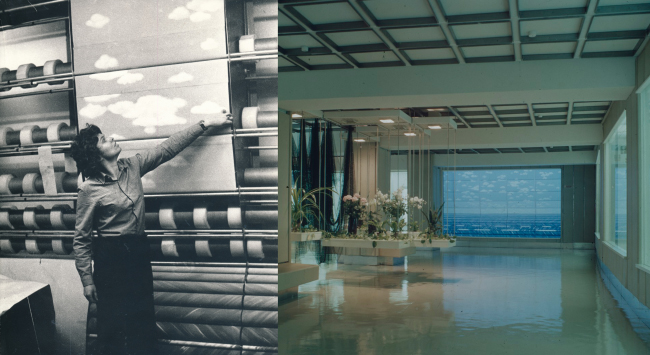

В Латвии кинетические объекты в 70-е появились под маскировочной маркировкой «дизайн» и в дальнейшем развивались как часть искусства среды. Поэтому на здешней сцене кинетизм стал одним из самых оформившихся и сложившихся художественных явлений 70–80-х годов. Функциональность и привлекательность кинетических объектов позволили их авторам реализовать целый ряд идей в реальной среде. Это электрокинетическая стена (42 м²) Яниса Криевса в зале Даугавпилсского клуба строителей (1978), кинетический объект Артурса Ринькиса «Сакта», появившийся на фасаде гостиницы «Латвия» в 1979 году, электрокинетическое световое устройство с разнообразными программами «Песня» (15 м²) Валдиса Целмса в баре той же гостиницы «Латвия» (1980), кинетический световой объект Имантса Эглитиса в ресторане «Юрас перле» 1981 года и не только.

Новое направление впитывало самые разные влияния: от узоров народного искусства до работ раннего русского авангарда, что помогло многим кинетикам получить вполне официальный художественный статус. Да и использование дизайна в политических целях (например, для оформления важных политических праздников) позволило получить поддержку для реализации своих идей. Апологет кинетизма Язепс Кукулис тогда писал: «Возникновение кинетического искусства связано с заданным социальным и научно-техническим прогрессом сближением искусства и жизни, искусства и науки, которое ярче всего характеризуют лозунги двадцатых годов: „Искусство в жизнь!”, „Искусство на производство!” Поэтому футуризм, супрематизм и другие направления современного искусства, особенно советский конструктивизм двадцатых годов (братья Габо, Александр Певзнер, Густав Клуцис, Эль Лисицкий и другие), могут считаться фундаментом этого вида искусства». (Kukulis J. Kinētiskā māksla un vides humanizācija // Padomju Jaunatne. – 1979. – № 24.)

Артурс Ринькис. Кинетические объекты «Дипломаты». 1978. С выставки в церкви Св. Петра «Цвет. Форма. Динамика»

Во второй половине 70-х годов среди заинтересовавшихся кинетикой художников вполне органично сплотилась группа «Динамика», в которую входили Валдис Целмс, Артурс Ринькис и Андулис Круминьш. В 1978 году в Рижском музее архитектуры и строительства (в церкви Св. Петра) прошла выставка этой группы под названием «Форма. Цвет. Динамика». Она впервые вызвала и серьёзные дискуссии в прессе о необходимости и возможностях применения этого «нефункционального дизайна», где высказывались вполне полярные мнения.

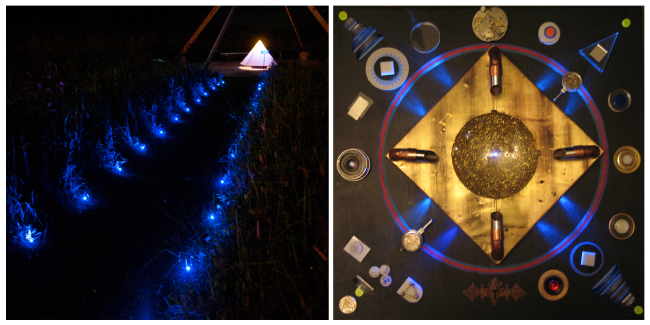

В новые времена для многих оставалось загадкой, чем занимался Артурс Ринькис последние 20 лет, когда он осознано сошёл с конъюнктурной сцены современного искусства и без особой поддержки дважды реализовал самый большой проект своей жизни – создал сад искусства «Посреди нигде», который физически находится неподалёку от Сабиле. Дважды, потому что в 2011 году первый сад искусства сгорел. Тогда семья Ринькисов, стиснув зубы, решила восстановить всё в прежнем объёме, и уже в следующем году обновлённый сад впустил своих первых посетителей. И тут надо обязательно упомянуть, что постоянный и неунывающий помощник Артурса Ринькиса по искусству – это его жена Инара Риньке, которая, как и Артурс, по профессии – дизайнер.

Артурс Ринькис. Кинетический объект «Сакта». Фасад гостиницы «Латвия». 1979 и 2007

Перед тем как пригласить на разговор художника Артурса Ринькиса, я задала вопрос о более широком восприятии его объектов творческому директору московского центра современного искусства «Винзавод» Анастасии Шавлоховой, которая специализируется именно на кинетическом искусстве. Вот её точка зрения: «1970-е годы были периодом плодотворной работы для так называемой „Рижской группы”, состоявшей из трёх уникальных художников – Артурса Ринькиса, Валдиса Целмса и Андулиса Круминьша. Для каждого из этих художников момент движения имел своё особое значение. Артурс Ринькис соединил динамику природных форм и ощущение жизни в мегаполисе. Стремительный образ мира, к которому мы так привыкли, с его быстро сменяющимися образами стал реальностью еще в 1970-х годах в творчестве Артурса Ринкиса. Движение здесь стало способом отобразить динамику жизни, оторвать искусство от плоскости, что, в частности, получилось мастерски в работе Артурса Ринкиса „Сакта”. Он принес искру авангарда в монотонное советское искусство, обременённое массивом тяжеловесных монументов, соединил цвет и свет и сохранил их для нашего времени. Думаю, что кинетическое искусство сейчас обозначает путь, по которому будет развиваться не только искусство, но и воплощаться lifestyle грядущих десятилетий – это путь синтеза искусств и дизайна, выход в тотальное пространство, где человек/зритель будет не просто наблюдать искусство, а осуществляться в нём, раскрывая все свои пять органов чувств – соединяя звук, цвет, свет, тактильные и обонятельные ощущения. Теперь, когда кинетическое искусство вошло в поп-культуру, очень важно взглянуть более пристально на художников, которые стали новаторами этого течения в XX веке».

Артурс Ринькис. Работы из сада искусства. Энигма. Работа в процессе (с 2010-го) и сам художник в стимпанк-костюме, предназначенном для управления «Энигмой»

Кто вы такой?

Человек. Возможно, у меня есть какая-то миссия на этом свете, почему я этим занимаюсь. Тем, что я делаю. Я говорю именно о последних двадцати годах с тех пор, как я основал сад искусства недалеко от Сабиле. В его основе – концепция с чётким осознанием того, чем я тут буду заниматься и что это будет, – специально созданная художественная среда с психорелаксирующей, медитативной направленностью. Это противоречит господствующей в обществе тенденции поднимать уровень адреналина в людях, активизировать у них сердцебиение, деятельность мозга, что доставляет людям удовольствие, удовлетворение. Я решил пойти в противоположном направлении – не бесить людей, а создать гавань мира и покоя, где человек мог бы вернуться к себе, чтобы расслышать себя и суметь разбить оковы своего эго, почувствовать себя частью Вселенной. Это – направление к просветлению. Художественные работы в саду разные, но все они вместе образуют единое целое, в котором закодированы ритмы природы, цвет, чередование цветов и, конечно, звук, который чрезвычайно важен. Я создаю синтетический продукт, который вместе с уже существующей природной средой – звёздным небом, лесом, окружающим нас, травой, ароматами, температурой воздуха – охватывает зрителя, и всё негативное теряет здесь силу. Это в немалой степени затрагивает наше подсознание, потому что все ритмы природы там уже закодированы.

Брайан Ино в 1996 году поместил в книге в качестве иллюстрации результат одного упражнения. Сидя над белым листом, он написал на нём тридцать ролей, которые ему приходится играть в жизни. «Композитор» там был только в третьем десятке. Поэтому я начинаю с такого странного вопроса: кто вы такой, каковы по крайней мере три ваши главные роли?

Ещё я – художник. А первая миссия – это то, о чём я уже рассказывал раньше – что я человек и хочу помочь другому человеку, вылечить его. Моей детской мечтой было стать врачом.

А кем вы ещё хотели стать?

Музыкантом. Мы жили в Огре, мне было пять или шесть лет, и я всё время пел. Мама была на работе, отец в плену в Германии. Он был призван в немецкую армию. Но у него же была травма спины, поэтому он попал в рабочую роту. Мама у меня тоже была музыкальная. Играла на губной гармонике, пела. На вечеринках её голос был доминирующим. Отец тоже играл на гармонике.

Наша семья была не особенно зажиточной. Мне было, наверное, примерно лет десять, когда мне очень захотелось какой-нибудь музыкальный инструмент. Тогда я сотворил нечто из фанеры, гвоздиков и проволоки. На нём я бренчал и пел, пока мать не выдержала и не сказала, что на сегодня хватит. У меня есть сестра, на два года младше. Меня учили, что её надо охранять и беречь, и я всегда пел «Воронёнок сидит на дубу».

И когда отца у нас уже забрали, и мать осталась одна с четырьмя детьми, она стала думать, что мне надо дать музыкальное образование. Тогда она отвела меня в музыкальную школу имени Язепа Мединя. Мы зашли в зал, и я был совершенно потрясён. Я увидел эти высокие потолки, колонны. Это была настолько чужая для меня среда. Противоположность той пыльной улице на городской окраине, на которой в Болдерае мы с мальчишками каждый день играли в футбол. Это чувство сигнализировало мне о грозящих опасных случаях, которые могут теперь необратимо произойти со мной. Тогда я взял маму за руку и попросил, чтобы мы ушли оттуда. Так моя музыкальная карьера и закончилась, не начавшись. И всё же я теперь завидую музыкантам, певцам. Это определённо могла бы быть иная версия моей жизни, которая не реализовалась.

Кто я ещё? Я сажал деревья. У меня двое сыновей. Я дедушка двух внуков, которыми очень горжусь. Я счастлив, видя, что у меня есть продолжение. Старая истина, затасканные фразы, но их знает каждый, кто это пережил. Это – колоссальное ощущение.

В школу вы тоже ходили в Болдерае?

Да, болдерайская 19-я средняя школа – это моя школа. Там я закончил восемь классов. У нас, у обоих старших братьев, выбора не было, надо было идти работать и помогать маме тянуть семью. Так я в возрасте пятнадцати лет бросил школу и начал работать в так называемой «чёрной будке».

Что такое «чёрная будка»?

Судоремонтный завод. Таким он был и во времена независимости. Но в советское время там стояли крупные военные части. Даугавгрива тогда была настоящим большим военным районом с кораблями, подводными лодками, армейскими базами и т.д. Так исторические латышские рыбацкие посёлки понемногу превратились в настоящие русские районы.

Та Болдерая, которую я помню с детства, понемногу исчезала. Однако я помню, что весной всё благоухало сиренью. И там, где ещё были рыбаки с лодками, тоже пахло дёгтем и рыбой. Там были колоссальные человеческие типажи.

Но ведь Академию художеств вы закончили в уже довольно зрелом возрасте – вам уже было тридцать два года, а это довольно много! Был ли этот долгий путь к профессии вызван главным образом небольшим семейным достатком или это всё-таки была проблема – осмелиться наконец туда поступить?

Да, рисование параллельно пению было моей второй страстью с детства. Жаль, у меня пропал учебник русского языка – в нём я нарисовал большую серию трансформирующихся транспортных средств, которые все могли передвигаться по земле, под водой и по воздуху. Там страсть к конструированию соединилась с воображением. У нас в школе был учитель Ваксманис, который работал и в Академии художеств. Он вёл кружок рисования. Мы там работали с масляными красками, и он меня часто хвалил. Это были первые серьёзные зачатки моего продвижения в искусство. А потом можно было бы сказать, что продолжение последовало уже в Советской армии. Там, попав в госпиталь, я осмелился начать копировать на холсте картину одного русского художника. Я не знаю, откуда у меня взялась эта смелость! Потому что единственные представления о предмете у меня были только благодаря этому кружку рисования. Тогда копия той картины так и осталась незаконченной, потому что кончился срок моего призыва, и меня отпустили домой. Между прочим, я служил в очень секретной военной части, это фактически был отряд, который обслуживал один институт в Москве. У нас были тропосферные радиостанции АЛОЭ 408. И военная часть называлась тра-ля-ля-шесть. Она образовалась из полного названия отряда Три, три ноля, шесть. Мы работали на этот московский институт как испытательный полигон. У нас были громадные тропосферные антенны семи-восьми метров в диаметре. Нас специально обучили перед этим. Всё это находилось в районе Орла, Брянска и Ельца. Эти города соединял ряд тропосферных радиостанций. Передатчик посылал луч, который отражался от слоя тропосферы и шёл рикошетом на вторую радиостанцию.

Как вы попали в этот секретный отряд?

Меня призвали и потом назначили туда. Я не знаю, по каким критериям. Среднее образование у меня было. Его я получил уже в вечерней школе, параллельно работе. Но только позже мы узнали, почему нужны были эти эксперименты. Это была разработка системы прослушивания. Они пытались прослушивать разговоры NATO между государствами Европы. Потом учёные из Москвы появились с маленькими ящичками, пробовали подключиться и прослушивать.

Значит, это был для них как бы тренировочный полигон?

Да, эти разговоры NATO шли уже давно, но они не могли к ним подключиться. Вот здесь они это и пробовали. Это было начало 60-х годов. Тогда меня поразило, как молодые парни из Москвы с такими небольшими ящичками, расставив примерно двухметровые провода в обе стороны, могли в течение одной секунды отправить в Москву информацию в объёме целой газетной страницы. Вот так эти русские шпионы делали и после, передвигаясь по западным странам, – когда было нужно, забирались в какие-нибудь кусты и передавали информацию. Тогда мы начали понимать, что мы – крутые ребята и делаем важное дело.

Вероятнее всего, вам также надо было что-то подписать о неразглашении тайны. Если рассуждать логически, это должно быть связано с вербовкой Чека. Так и было?

Само собой, надо было подписаться о неразглашении. Однако настоящая вербовка произошла уже после армии. Тогда я начал ходить в море. Прошёл обучение на самом большом в Балтийском море паруснике «Крузенштерн» и получил диплом матроса. Фактически они уже опоздали, когда позвонили мне и таким сладким голоском пригласили на разговор в Чека.

А пребывание вашего отца в немецкой армии им не помешало?

Нет. У отца не было судимости. Он прошёл фильтрационный лагерь, и там констатировали, что он оружия в руках не держал, поэтому его освободили.

У вас были предпосылки для блестящей карьеры разведчика!

Да, такой намёк в доме Чека я получил. Но я отказался, потому что у меня были другие представления о своей латышскости.

Артурс Ринькис на рыбацкой плавбазе «Рига» у Оркнейских островов в 1965 году

И какова была реакция, последовали ли какие-то репрессии?

Нет, по крайней мере не напрямую. Я хотел пойти в мореходную школу, но вот туда меня уже не приняли. И именно из-за отца. Я очень хотел ходить на торговых судах и плавать за границу. Я хотел попасть на Гавайские острова и увидеть пляж Вайкики. Я был сумасшедшим романтиком. Но я продолжал работать на рыболовецкой плавбазе «Рига». Это – большой корабль: 150 м длиной, 21 м шириной. Я четыре раза пересекал Атлантический океан. Бывал за полярным кругом. Немного более двух лет я вот так проболтался. Пришли на берег, разгрузились и сразу назад. Встречусь с парнями, напьюсь и всё... Но после каждой поездки у меня был такой чемоданчик с деньгами. Оставлял его дома и опять шёл в море. Так у нас эти «семейные обстоятельства» постепенно улучшились. Но у всех нас прежде были свои мечты, которые именно из-за этих финансовых обстоятельств не исполнились. Моя сестра хотела стать танцовщицей. Однако танцовщицей стала её дочка. Она даже чемпионка Латвии по спортивным танцам, и три её сына пошли тем же путём.

И как же вы решились приблизиться к Академии художеств?

После моря у меня был очень дурной, скверный период жизни. У меня были «плохие друзья». Мы много пили. Всё это затягивало меня всё глубже, пока я в один момент не понял, что действительно что-то нужно делать. Стыдно признаться, но уже и кое-какой интерес к криминалу появился. И тогда случилось то, что я уже рассказывал в других интервью. Один раз весной – это, наверное, был апрель. В нашем дворе росла берёза. Потом конёк крыши. И вот в этом треугольнике ранним вечером заблистала яркая звезда. Я смотрел и удивлялся тому, что ещё совсем светло, а эта звезда такая яркая. И тогда началось то самое, мистическое. Никто ничего не говорил, но я получил информацию. И она гласила: «Кончай, у тебя ещё так много работы впереди!» Я не знаю, что это, что в тот момент там произошло, но это действительно было, такой чёткий приказ сверху, перепрограммирование! И вскоре после этого я начал интересоваться Академией художеств. Я узнал, что есть подготовительные курсы, и там преподаёт профессор Михаил Корнецкий. Так я два года ходил на курсы и в 1969 году поступил в академию. В этот период между морем и академией я работал художником-оформителем на нескольких предприятиях – на кислородном заводе, заводе пряжи в Болдерае. Днём работал художником-оформителем, а вечером ехал на подготовительные курсы. Так я отошёл от своей предыдущей жизни.

Вы ведь изначально пошли на отделение промышленного дизайна?

Да, вся моя жизнь была очень технической. И всё это меня очень интересовало.

И у вас не было никакого желания стать художником?

Оно появилось потом. Сперва ничего такого не было. Отделение, на которое я поступил, было весьма универсальным! Там учили писать картины, рисовать, развивали конструктивное мышление, надо было всё делать самому руками – например, сделать макет. В первый год я не поступил, но на второй меня приняли. Это изменило мою жизнь.

Вы попали в новый мир, где был другой язык!

Тут были совсем другие люди, чем те, с которыми прошла моя молодость. Но здесь я увидел людей, похожих на меня, у которых были те же интересы, что и у меня.

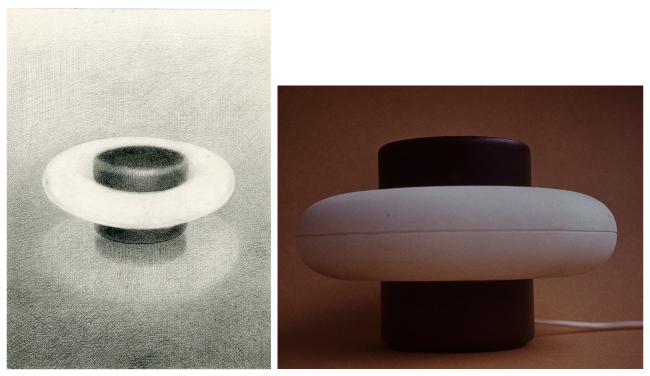

Артурс Ринькис. Образец дизайна. Лампа. Для завода «Дарба спарс». 1985 (карандашный эскиз и макет)

Ещё во время учёбы отведённая «зона действий» показалась вам довольно узкой, и вы начали экспериментировать. Как появилось ваше увлечение кинетикой?

Я не могу назвать конкретную причину, которая была в основе моего интереса к кинетике. Первое, чем я поразил педагогов академии, было учебное задание на первом или втором курсе. Символом отделения дизайна является яйцо, и все выполняют это скульптурное задание – создание яйца. Я, как и другие, вылил это яйцо в гипсе, но потом привесил проволоку и подключил мотор, чтобы оно вращалось. На смотре мы за дверями ждали решение комиссии, когда вдруг мы услышали какой-то сильный шум. Выскочил испуганный Арвидс Дризулис, который преподавал нам скульптуру, и позвал меня внутрь. Оказывается, ему показалось неправильным то, что моё яйцо крутится, и он решил его придержать, чтобы комиссия смогла оценить моё творение. Но мотор продолжал работать, и шнурок закрутился настолько, что лопнул, и яйцо выпало у него из рук. Кончилось всё хорошо. И на третьем курсе у меня была первая попытка кинетической живописи. Дома через окно на простыню я начал проецировать свет, и у меня уже родилась идея, как решить эту задачу. Тут я добавил ещё и звук, и меня охватили чувства из детства – наблюдая природу, я всегда слышу звук, музыку. Лишь сравнительно недавно я узнал, что это называют синестезией. Значит, способности синестета были у меня врождёнными. Тогда, на третьем курсе, я сделал работу из увеличивающей экран телевизора линзы, на которую я проецировал изображения. Для всех это было чем-то из ряда вон. На это, как на чудо, приходили посмотреть с других курсов.

А что вы называете проектором в том историческом контексте?

Берём проекционную лампу, конденсор, потом идёт материал, который движется, – кольцо цветов, а дальше – объектив. Это – элементарная проекционная система. Возможно, что я в тот раз исследовал какой-то детский проектор, который привёл меня к этой схеме. В тот раз все устройства, которые попадали мне в руки, я разбирал, чтобы увидеть, что «у медведика в животике».

Моей дипломной работой по окончании Академии художеств стал «Универсальный полихромпроектор»; руководитель моей работы Александрс Дембо и был тем человеком, кто выдумал это название. Имантс Калниньш в 1973 году уже создал музыку для фильма «Вей, ветерок», предпоследняя часть которой называлась «Обрыв». Я её использовал для дополнения дипломной работы. Это породило убедительное ощущение, что цвет, свет и звук можно слить вместе в одно единое целое.

Артурс Ринькис, Инара Риньке. Кинетическая стена «Море». 1982. (Инара Риньке в процессе монтажа работы и законченная работа в интерьере в 1983 году)

Но разве кинетические картины в Латвии никто другой больше не делал?

Как будто бы нет, я, по крайней мере, не знаю. Я сам ввёл свой жаргон – термин «kingls» (сокращение от «kinētiskās gleznas», т.е. «кинетические картины»). Большинство моих работ по кинетической живописи сделаны в 1983–1984 годах. Я неохотно показываю публике свою кухню, потому что иногда там всё так просто, но ведь главное – достичь результата, а не усложнить процесс. Тогда мы жили на улице Шаулю, и у меня был только один ящик с экраном. Как только сделаю одну кинетическую картину, мы с женой покайфуем, потом я разбирал её и делал следующую. Но для каждой я создавал свой технический паспорт, являвшийся важным аспектом, поэтому мы и можем говорить сейчас об этом. Некоторые работы, например, Lux Arctica, а также «Лес» мне очень хотелось бы создать заново. Если бы мне была дана вторая жизнь, я бы смог реализовать все свои идеи. Хорошо, что у меня по меньшей мере есть своя поляна, где можно развернуться. Хотя мне она сейчас уже становится узковата.

Расцвет в мире поп-арта и кинетического искусства всё же связан с серединой 60-х годов, когда в 1965 году в нью-йоркском MoMA прошла знаменитая выставка, посвящённая поп-арту и кинетическому искусству The Responsive Eye («Отзывчивый глаз»), и в то же время и в Москве существовала группа «Движение», с которой у вас позже возник контакт.

Да, там были Лев Нусберг, Вячеслав Колейчук, Франциско Инфанте... С некоторыми из них я поддерживаю связь до сих пор.

Артурс Ринькис с сыном во время подготовки выставки «Цвет. Форма. Динамика» в 1978 году

Но они со своим творчеством попали на самую вершину волны – в 1968 году приняли участие даже в кассельской Documenta, что кажется совершенно невероятным. В свою очередь, вашей высшей точкой принято считать совместную выставку 1978 года в церкви Петра – «Цвет. Форма. Динамика». Это фактически уже совершенно другое время. Это – период стагнации, когда в советской метрополии зарождаются группы совершенно другого рода – ну, например, знаменитые московские «Мухоморы» были основаны именно в 1978 году. И вот тут мой вопрос – правда ли, что, если брать каждого из латвийских кинетиков, его настоящий творческий расцвет всё-таки произошёл намного раньше этой известной совместной выставки? Например, в вашем случае был период кинетической живописи. От которого сегодня сохранилась только папочка с техническими паспортами работ.

Это началось уже на третьем курсе, когда я сделал работу, используя линзу от телевизора, о чём я уже рассказывал.

Это самое начало. Но настоящая мощь проявилась в более позднее время в работах в форме кинетической живописи.

Мне хотелось создавать кинетические картины, которые были бы синтезом со звуком. Фрэнк Малина был одним из моих вдохновителей. Он работал в NASA и разработал систему Lumidina, с помощью которой создавал кинетические картины. Там в основе были цветные диски. Бессознательно я тоже дошёл до чего-то подобного, но у него эта система работала в закрытых рамках. Там были бленды с вырезами, в которых происходила кинетическая трансформация.

А вообще все эти кинетические дела начались намного раньше. Одна из наиболее значительных фигур тут – Александр Скрябин. Дальше – Уоллес Римингтон. Потом была война, всё сникло, и после, уже в 60-х годах, опять поднялась эта волна, и мы там находились где-то на макушке волны.

Мы с Валдисом Целмсом и Андулисом Круминьшем сделали свою выставку в церкви Петра. У каждого было своё направление, но программно это была именно выставка кинетического искусства, в этом и её своеобразие. Моей главной работой был пятиметровый экран, на котором я демонстрировал свои сеансы кинетической живописи. Андулис Круминьш был очень изысканным техником. Валдис Целмс был совсем другим. Он был философичен, и свои раздумья о человеческих отношениях реализовывал в своих работах. Мной двигала идея синестетики.

Артурс Ринькис. Кинетическая картина «Порт». 1984

Рассматривая вашу кинетическую живопись теперь, мы можем сказать, что она футуристична по форме, но...

Это – момент одновременности, являющийся важным. Потому что здесь и музыка, и изображение динамичны. И это места соприкосновения того и другого в нашем сознании, куда они проникают синхронно, порождая катарсис.

И всё-таки в вашем случае в содержательном плане мы по большей части встречаемся с простыми романтическими пейзажами...

Да, так можно сказать. Видите ли, если я выражаюсь через музыку, если я пропускаю её через себя, я ясно вижу в ней существующие визуальные формы. Как нужно было бы дополнить этот отрезок музыки. Вопрос стоит только о моих технических возможностях. Я считаю, что в каждой моей работе видны хорошо, если пять или десять процентов от того, что я действительно хотел показать. У меня нет таких технических возможностей, чтобы суметь передать все те нюансы, которые кажутся мне важными. С другой стороны, это и не надо делать, потому что автоматическая иллюстрация каждого звука раздражает. Ещё во времена маньеризма Джузеппе Арчимбольдо построил шкаф за роялем, где в каждом окошке шкафа горела свеча, а перед ней был стакан с цветной жидкостью и занавеска. В основе его идеи была механическая иллюстрация каждого звука, и это, конечно, было неверно, потому что ничего не давало, только развлекало слушателя.

В мире немного таких попыток, но всё-таки они есть. Вот Скрябин в Нью-Йорке в 1915 году, исполняя свою композицию «Прометей», сочинил первую партитуру для света. Однако техническая запись этого исполнения не сохранилась. Он приблизился к световой музыке, он был одним из тех, кто видел музыку. Я называю это кинетической живописью. Пусть музыка на протяжении определённого отрезка времени создаёт определённое движение – горизонтальное или вертикальное, с определённым цветом. В общем, на таких отрезках и я создаю всю композицию музыкального произведения. Ей совершенно не нужно точка в точку совпадать. Это было бы даже неправильно. Это доказано всей историей: надо искать образ, и вообще следует работать в контрапункте.

Как дойти до контрапункта?

Это субъективно. Вычислить это трудно, при техническом подходе это не удаётся сделать. У звука, конечно, есть зоны частот, и каждой можно присвоить лампочку, и вперёд. Это направление уже продолжается, например, на дискотеках.

Это – утилитарное применение, что, может быть, и неплохо…

Меня это как-то не увлекает.

Артурс Ринькис. Работы из сада искусства. Картина на воде. 2013

Однако и вы, отходя от технической функциональности искусства (свойственной дизайну), двигаетесь к функциональности смысла искусства. То, чего мы коснулись в начале разговора, – это функция исцеления или внутреннего преобразования. В течение последних двадцати лет среда ваших работ – природа, где вы их и создаёте. А это не высокомерие? Разве природа недостаточно лечит сама по себе? Ваш метод – сознательная и открытая интервенция в природу?

Абсолютно.

Разве природа столь несовершенна?

Нет, я хочу сотрудничать с ней, хочу быть её партнёром. На выставке «И другие» в Рижском художественном пространстве я поместил свою проекцию в клетку и увидел, что там не хватает небосвода, не хватает среды, воздуха, аромата. Это всё компоненты, которые сходятся воедино в моём саду искусства.

Но в таком случае и мы не сумеем прочувствовать даже названные вами выше пять или десять процентов от задуманных версий работы!

Нет, я это говорил о кинетической живописи. Объекты всё же самодостаточны. В них есть образ, и в них закодированы ритмы природы, поэтому они могут работать в любой среде. Они не агрессивные, а текучие, как мысль. Мои работы, когда они находятся на природе, являются только попыткой приблизиться к тому чуду, которое называют миром и которое создал Бог. Это – моё прикосновение к божественному чуду, если хотите. Я не могу сравняться с ним. Я как такой маленький братик, который вместе с большим пытается делать что-то хорошее для человека.

Идеей вашего искусства является показать невидимое или сделать видимым сам процесс рассматривания?

Я думаю – и то, и то. Этот невидимое уже происходит в нашем сознании. Визуально мы творим видимые образы. Их дополняют звуки. Мне хочется думать, что визуальное и аудио в моих работах – половина на половину. Музыка здесь отобрана универсально, она годится и для этой работы, и для той. Она объединяет разные работы и части разных работ. Тут в существующей природе звучит хор, который в своём идеале создает не ощущение ничтожности, а ощущение принадлежности – что и ты принадлежишь к этому, всему этому первоначальному чуду. Вначале ведь и мы все были продуктом природы, только потом отделились. Но это неправильно. Надо жить в согласии с природой, иначе она отомстит. Этот синкретизм и наша цельность дают нам полную гармонию.

Артурс Ринькис. Работы из сада искусства. Портал «Другое измерение». Мандала стимпанка. 2013

В саду искусства вы – на границе между перформансом и театром одного актёра. В любом случае вами определён сценарий, согласно которому вы ведёте посетителей через сад. Тут есть и близость с индустрией развлечений. Слава Богу, не в смысле массовости.

Это выставка-представление. Это ритуализованная деятельность.

И всё-таки в какой степени вы можете скалькулировать и предусмотреть это представление? Что вы можете учесть? То, что объект «небо» над головами зрителей всегда будет меньше, чем тогда, когда он находится вблизи от горизонта? Тут есть связь с алхимией видения?

Да, я – алхимик. В основе – три стадии: знания, нечаянность и интуиция. Например, появляется какой-то дефект, но я его воспринимаю как находку, которая мне дана, и в творческом процессе я его «встраиваю» в свой объект. И в этом творческом процессе мне надо говорить о моменте синтеза. Тут больше реального, а не придуманного движения, которое как подарок. Его нельзя постичь умом и скалькулировать. Тут властвует момент игры, нечаянность.