Никаких прилагательных. Никакой субъективности

Разговор с автором экспозиции «Утварь 365», петербургской художницей Полиной Заславской

12/01/2017

Вика Смирнова

«Утварь 365» Полины Заславской – серия натюрмортов, запечатлевших предметы из повседневного обихода.

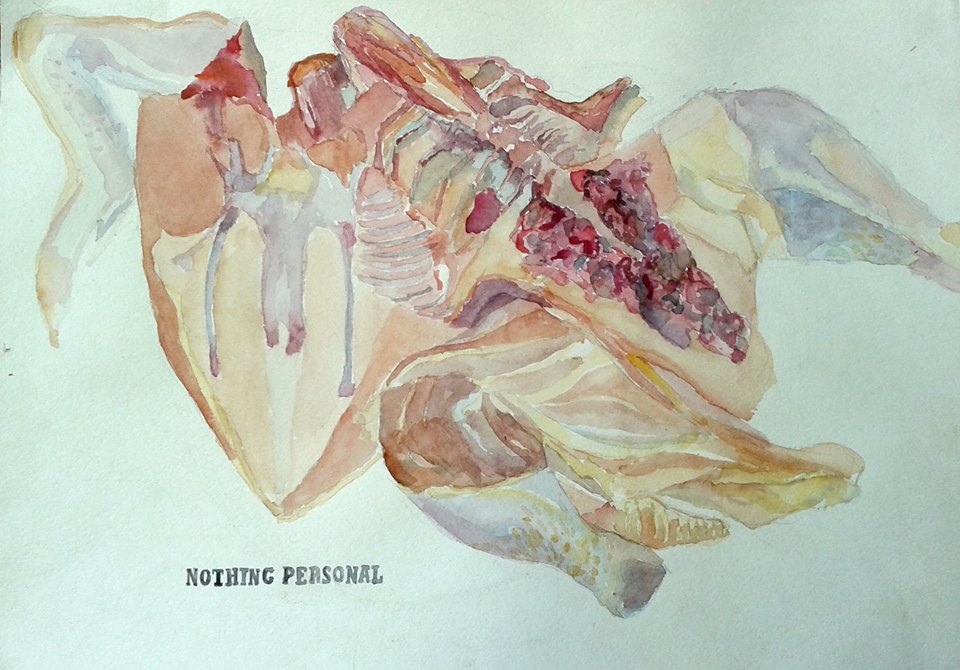

Поблекшие супницы, тарелки из старых сервизов, распотрошённые куриные тушки, с бесстыдной наивностью представшие взгляду. Каждая вещь существует в собственном одиночестве. И даже подписи к акварелям – бесконечные комментарии, заигрывающие с актуальным контекстом (левым, феминистским, формалистским и т.п.), – уступают предметности натюрморта, встраиваясь (практически безболезненно) в традицию жанра. Разглядывая эти бидоны, половники, думаешь не о пролеткультовской вещи, не о «личном как политическом», но о живописной истории, которая неожиданно возвращается к собственному началу.

Вот этот советский предмет, когда-то жалкий и некрасивый, равнодушный к собственной внешности, приобретает лицо, возраст и меланхолию.

Он выплывает из собственной повседневности, чтобы исполнить то, что было предписано жанру в момент становления: умереть, но не символически, в напоминание о жертве, но материально, вещественно. Раствориться (ибо такова участь любой акварели) в пространстве листа. По окончании выставки, проходившей в ноябре и декабре в новом петербургском пространстве «О+», мы встретились с Полиной, чтобы поговорить о близи и дали, сущности натюрморта и акварели как методе.

Полина Заславская. Из серии «Утварь 365». 2013–2016

Твоя «Утварь 365» обманчиво (или нет) отсылает к феминистскому искусству, что, в общем, естественно в рамках твоей биографии. Сначала тесная связь с «ФНО» («Фабрикой Найденных Одежд» Ольги Егоровой и Натальи Першиной-Якиманской), потом – «Верхотура», квир-перформансы, словом, активность, носившая подчёркнуто социальный характер. Чувствуешь ли ты принадлежность к этой традиции, точнее, что тебя как художника связывает с «ФНО»?

Хороший вопрос. Исторически так сложилось, что с самого детства я оказалась внутри «ФНО», причём внутри и искусства, и жизни, которые, понятное дело, переплетались. С одной стороны, это дало очень мощные знания, опыт, с другой – как в любой подростковой истории, рождало мощное отрицание. Так как я была не только свидетелем, но и участником, я в какой-то момент почувствовала, что меня перестала устраивать политика группы.

Что именно тебя не устраивало?

Мне мешало то, что, с одной стороны, всем говорили, что мы являемся соавторами, что с нами разделяют какие-то вещи, с другой – я ощущала неравенство, некий разрыв, против которого начала бунтовать. Я просто увидела, что людей стали использовать.

Что ты имеешь в виду?

Ну, вот у меня была конкретная история, после которой случился этот переворот в сознании. Однажды в «ГЭЗэ» был перформанс, все рассказывали какие-то личные истории. Я тоже рассказала личную историю двухлетней давности, видимо, рассчитывая на то, что мне это нужно и интересно (ведь у акций «ФНО» есть этот терапевтический эффект). В какой-то момент своей речи я поняла, что уже не могу здесь стоять, что моя субъектность как бы оторвалась. У меня было какое-то даже не разочарование, а скорее откровение… Так постепенно возникла рефлексия о том, как работать с коллегами, что такое искусство, имеет ли оно право на то и на это или у него вообще никаких законов. Мы создали группу, которая пыталась работать максимально горизонтально. Однако я всё время жила и живу с мыслью о том, что институциональное искусство – вещь очень замкнутая, очень эгоцентрическая.

Я не уверена, что можно избежать неравенства. К тому же, история «ФНО» очень похожа на ситуацию в документальном кино, где режиссёр всегда (даже если он этого не признает!) искажает реальность, ведёт себя с ней как строитель, манипулируя материалом. То, что этим материалом являются люди, одно из условий задачи.

Наверное, проблема в том, какие дивиденды ты получаешь. Арт-мир ведь достаточно жестокий сам по себе, и если это не для тебя, лучше заняться активизмом, там всё более однозначно, хотя и не без манипуляций.

Полина Заславская. Из серии «Утварь 365». 2013–2016

Давай вернёмся к живописной традиции. Вначале, когда ты рисовала маслом или гуашью, это было продолжение папиной (Анатолия Заславского) линии?

Маслом на холсте я начала рисовать лет с пяти. В 15 лет у меня прошла персональная выставка в «Борее». Тогда я работала с арт-объектами и пришла к Тане (Татьяне Пономаренко, директору арт-центра «Борей» – прим. автора) с большим чемоданом. Я сделала выставку, и на ней отношения с арт-объектом закончились. Потом я много работала гуашью, которая мне всегда нравилась материально. Гуашь ведь очень пластичная, глиноподобная, я вместе с папой рисовала портреты, всё было цветно, но в какой-то момент меня стало ломать, я поняла, что это не моя история. Помню, как, прочитав какую-то умную феминистскую книжку, я позвонила папе и сообщила, что вся многовековая живопись – это совершенно мужской язык. Он меня долго и внимательно слушал и в конце сказал: «Ну и что?» Я повесила трубку и поняла, что начался новый этап, который с папой не коррелирует.

А сейчас ты по-прежнему думаешь, что вся традиция живописи чисто мужская?

Сейчас мне просто перестал быть интересен этот вопрос.

Полина Заславская. Из серии «Утварь 365». 2013–2016

Любопытно, что в «Утвари» ты как бы не покидаешь территорию женского. Я говорю «как бы», потому что эти меланхолические кастрюли с половниками, эти советские предметы с твоей собственной кухни приобретают дополнительный бонус личного и тем самым разрывают с разными «измами» (с авангардистским предметом, с феминистским жестом эмансипации и пр.). Скажи, когда ты начинала проект, ты хотела или чувствовала, что делаешь критическое искусство? Или это возникло потом? Или не возникло совсем?

Нет. Это возникло позже. Поначалу эти объекты должны были быть узорами на ткани. Мы делали выставку про материнство, и первые три картины «Утвари» были созданы для него. На пятой я вдруг поняла, что это совершенно про другое, что в этих рисунках появляется совершенно особая логика. «Утварь» мне понравилась своей простотой. И, поскольку я очень люблю рисовать, а моя мастерская на кухне, всё сложилось естественно. И уже только потом, по мере разрастания серии, появился критический дискурс. Вообще, «Утварь» проявила то, что копилось годами, всё просмотренное и прочитанное, всю эту пролеткультовскую поэтику, «товарищ-вещь» и феминизм, и, конечно, мамину (Анны Иконниковой – прим. автора) традицию акварелиста (причём акварелиста, который даже маслом пишет, как акварелью), и папину фигуративную, тональную историю. В «Утвари» родилась возможность для диалога. Появилась коммуникация на уровне очень естественно пересекающихся языков: в этой картине я с одним разговариваю, в этой – с другим. Возник какой-то коридор, сквозь который я могу транслировать разные идеи, в том числе феминистские. Опять же тут важно иметь в виду контекст. Феминистское искусство – оно ведь то не только манифестирующее, плакатное, агитационное, призывающее, обличающее, гендерно маркированное и т.д. Это тонкий процесс, размышляющий над способом говорения, поиском языка, это выявление малозаметных явлений в обществе, словом, сложный и многослойный момент анализа реальности, себя и других. Если автор имеет феминистскую оптику, то это не может не отражаться в работах.

Анна Иконникова. Дом. 2000

Пару лет назад была выставка «А как же любовь?», и там, по-моему, феминизм победил искусство.

Да, та выставка во многом не удалась. Я потом долго рефлексировала по этому поводу, размышляла о том, почему люди пользуются уже существующими языками, не думают над самим письмом, над тем, как они работают. Постфактум я увидела, что, несмотря на широкую тему, большая часть работ была посвящена личной травме. Кстати, именно тогда я поняла, что активизм может мешать художнику.

Знаешь, если представить себе зрителя, который рассматривает «Утварь» лет через сто, можно вообразить, как безболезненно он встроит её в традицию европейского натюрморта. Причём не только позднего светского, но и раннего с его разработанным символическим языком, отсылающем к евхаристии. Можно, например, вспомнить Моранди.

Я очень люблю Моранди. И мне он гораздо ближе, чем Сутин, о котором часто упоминают в связи с «Утварью». Мне кажется, это далекая от меня история.

Полина Заславская. Из серии «Утварь 365». 2013–2016

Согласна. Но, скажем, моя реплика в Фейсбуке была иронической. Хотелось сказать – вот вам распотрошённые курицы без всякого феминизма или пролеткульта. Эстетически «Утварь» и Сутин мало похожи. Сутин – экспрессионист, причём очень отдельный во французском искусстве, где экспрессионизма как такового не было. Тот же Моранди гораздо ближе к твоей истории.

Что неудивительно, поскольку я сама училась у папы, а Моранди – это ведь его тональная, плоскостная традиция.

А что тебе наиболее интересно в Моранди?

Его абсолютная честность. Предметы Моранди – они вроде как существуют, а вроде и нет. Ну и потом, у Моранди видна огромная аналитическая работа. При его невероятно трепетном отношении к предметам есть ощущение, что все они слеплены из одной массы.

Любопытно, как он менялся. Как все эти кувшины становились всё более нарицательными. В особенности в 50-х, когда Моранди редуцировал разнообразие цвета и формы и когда вещь обрела ту степень желаемой анонимности, которая исключала любую конкретность. Никаких прилагательных. Никакой субъективности. Кстати, твоим предметам тоже не свойственно это личное, субъективное качество. Тут я скорее не соглашусь с Ольгой Житлиной[i]. По-моему, ты движешься в обратную сторону. Даже текст, который ты помещаешь в картину, может восприниматься в виде узора или орнамента, он будто бы растворяется вместе с краской. Не поэтому ли, кстати, ты отказалась от рам? Когда ты развешивала картины, у тебя не было ощущения, что твои предметы требуют воздуха и чем-то напоминают иконы?

Ты угадала. Композиционно я их мыслила иконами, и этот воздух, о котором ты говоришь... Хотелось, чтобы его было больше благодаря большему расстоянию между картинами. К сожалению, в галерее это было реализовать невозможно, но создание «храмового» пространства было моей затеей. Хотелось спровоцировать зрителя, срежиссировать такую ситуацию, где бы он оставался наедине сам с собой. Как в храме, где любой объект самодостаточен. Или как в книге, где вы можете начать с двадцать второй страницы, а потом вернуться к первой.

Полина Заславская. Из серии «Утварь 365». 2013–2016

Подпись «Nothing personal» под тушкой курицы – это ироническое обыгрывание «Личное есть политическое»?

Это провокация.

Знаешь, если отбросить феминизм (а, кажется, это можно сделать практически безболезненно), эту фразу можно интерпретировать как отказ художника включаться в диалог со своими собственными контекстами. У твоих работ есть какой-то солипсизм, выраженный композиционно (предмет в центре и словно бы парит в пустоте, отсутствие рам.) У тебя чувствуется желание сделать картину Произведением, как если бы сама вещь предлагала ту степень наполненности, которая потенциально избыточна. И как если бы она (эта наполненность) возникала из самой вещи, а не из текстов.

Мне кажется, это связано с жанром. Хоть ты и живешь в двух параллельных историях, с одной стороны, феминисткой, с другой – живописной, последняя доминирует, диктует собственные правила. Свой способ решения.

И она заставляет забыть про гендер?

Например. Я за годы научилась очень тонко относиться к своим ощущениям. Стремясь не давать рассудку руководить. Скажем, эта серия могла быть написана исключительно акварелью. Ведь акварель позволяет создать эту натуралистичность, ускользание, многослойность – всё то, чего так хотелось достичь. За счёт масла или гуаши это было бы невозможно.

Полина Заславская. Из серии «Утварь 365». 2013–2016

Твоя акварель будто бы соревнуется с белизной листа. Например, рисуя бидоны, ты существуешь на грани белого, стремишься к постоянному умалению цвета. Ещё чуть-чуть, и рисунок исчезнет. И в самой серии манифестируется момент угасания. Твои трещины, которые проходят через тарелку, через старое искусство (Тициана и пр.), указывают на вот это «сейчас», на присутствие, которое однажды закончится. Именно поэтому тексты и подписи, все эти магистральные нарративы (Беньямин и Ван Гог и пр.), необязательны, а часто вторичны. Возможно, ты и сама это чувствуешь, интуитивно помещая их фоном, используя простой карандаш, словом, делая всё, чтобы зритель мог их проигнорировать.

Мне всегда хотелось, чтобы история не довлела зрителю. Она должна быть увидена или прочитана на формальном уровне.

На формальном уровне и трещина, и старость тарелки рождают эффект зияния, возвращая не к вещи-объекту, но к вещи как образу. Эти предметы, оставшиеся от советских сервизов, исключительно нетелесны.

Кстати, именно акварель позволяет достичь пограничного состояния между реалистическим (миметическим) и условным, материально абстрактным. На дискуссии после выставки мы говорили о том, что акварель нельзя выставлять. Что она выцветает. И я думаю, что это замечательно. На уровне материи. В акварели это внутреннее состояние совпадает с материалом.

А когда ты писала свои экспрессионистские работы, что ты чувствовала?

Тогда у меня была постоянная неудовлетворенность. Когда мы делали совместную выставку с папой, я даже написала текст с вопросом о том, зачем мы рисуем все эти пейзажи, портреты. Я хотела вовлечь моих коллег в дискуссию. Смысл был в том, чтобы понять, где форма всего лишь следование канону, где художник живет не своим и, возможно, не замечает этого.

То есть речь шла о том, чтобы вернуть художнику его очки.

Обратить его к его жанру.

Полина Заславская. Из серии «Утварь 365». 2013–2016

Кстати, Моранди, кажется, пришёл к своим натюрмортам через пейзажи, которые писал в подражание Сезанну. Пейзаж как дальнее зрение создал странное в чисто оптическом отношении свойство его натюрморта. Это «здесь» и «не здесь».

Это очень точно даже не применительно к Моранди. Мне кажется, что, если мы научаемся смотреть издалека, мы получаем предмет. Это исключительно формальная история. Желание нарисовать похоже, вплоть до трещинок, разводов, требует отодвинуть от себя предмет, насколько возможно, это как любовь на расстоянии.

Речь ведь не идёт обо всей этой истории с перспективой и далью?

Нет, конечно, «даль» здесь метафора.

Отдаляя, ты даёшь ему свободу быть собой, быть «автономным», при том, что ничего автономного в нашем мире не существует. Но ведь искусство и держится на этом «условном» эффекте. На этом «как бы». Скажем, «Чёрный квадрат» – это как бы вся фигуративная живопись или как бы смерть фигуративного искусства. Кстати, интересно, что Кандинский как один из представителей синэстетизма, писавший музыку цветом, всё же настаивал на том, что его картины сюжетны, и давал некие обрывки предметов наравне с абстрактными линиями. То есть постоянно подчёркивал эту неуничтожимую прибавку другого.

Знаешь, когда мы преподаём взрослым, мы сталкиваемся с теми, кто любит либо Айвазовского, либо Гогена. И с теми, и с другими речь примерно об одном и том же. Им хочется нарисовать максимально похоже, чтобы завладеть предметом, его…

Поиметь.

Именно. Я говорю, что ваше желание поиметь – это не ваше желание. И поэтому нужно обратиться к самим предметам, искать в самой композиции какую-то их логику. Не вашу. Ведь близость – это же ещё вопрос власти, присвоения. Мы хотим всё присвоить. Так устроено человеческое существо, если оно нерефлексивно.

i «Отрезанные груди, содранная кожа, вспоротые животы, отсечённые конечности лишаются религиозной, мифологической или моралистской поддержки и в своей откровенной наготе превращают ошарашенную товарища-вещь в соучастницу, свидетельницу или орудие пытки, не прекращающейся даже после наступления смерти». Житлина О. Сквозь строй вещей. https://aroundart.org/2016/12/23/polina-zaslabskaya/

В АРХИВЕ: Опиши, что ты видишь. Микеланджело Антониони и Джанни Моранди