«Напиши на стекле скафандра своё имя, я не слышу тебя»

Литовский художник Йонас Гасюнас о живописи дымом как фикции и как кардиограмме

12/07/2017

Мы сидим в рижской галерее Māksla XO, среди картин, с чашками кофе в руках. Мой собеседник говорит мне: «Я избегаю прямолинейности. Вот этот портрет. (Берёт каталог, на обложке которого изображён человек в скафандре.) Я собирал материалы о Юрии Гагарине. Но я же не его нарисовал. Эта картина называется “Напиши на стекле скафандра своё имя, я не слышу тебя”. И получается, что, как бы опираясь на то время, я делаю картину о каких-то тонких чувствах, о любви, о чём-то таком».

Oil and charcoal from candle smoke on canvas. 294 × 198 cm. Gallery Meno Parkas

Литовец Йонас Гасюнас (1954 г.) – безусловно, художник со своим узнаваемым почерком. Но этот почерк по-настоящему эфемерен. Потому что выведен дымом. Дымом поверх живописного, красочного слоя. Его картины как будто вибрируют в пространстве – еле заметно. Здесь поверх конкретной предметной реальности бродят тени, облики, воспоминания, намёки. Наложив живописный слой, Гасюнас берёт в руки восковую свечу и дымом выводит контуры своих героев, ситуаций с ними. Как будто накладывает контуры какого-то кино. Или обрисовывает тела и вещи на месте происшествия. А что же там произошло? Что это, такое дрожащее, чуть размытое, смазанное, полуявное? Жизнь, чьё-то время. История.

«Поддерживая тезис о том, что история – слуга политиков, Гасюнас с подозрением относится к истории: вот почему он не прекращает переписывать её», – пишет о художнике литовская арт-критик Милда Жвирблюте. Родившийся в 1954 году Гасюнас появился на арт-сцене своей страны в 1980-е, тогда он был приверженцем экспрессионизма. Пережив кризис живописи как медиа в 1990-е, он обратился к инсталляциям и видеоперформансам. Работа с видео помогла ему концептуализировать его подход к живописи, куда он перенёс некоторые структурные принципы «движущейся картинки», примерно тогда же, в начале 2000-х, появились и первые работы с дымом.

Jonas Gasiūnas. She have never existed and will never exist. 2014. Acrylic and charcoal (from candle smoke) on canvas. 280 x 278cm. Gallery Meno Parkas

У меня работы Гасюнаса ассоциируются не только с хорошим поэтичным кино, но и с литературой – скажем, с прозой недавнего нобелевского лауреата Патрика Модиано. У которого герои всё время разбираются со своим прошлым, пытаясь его то ли вспомнить, то ли вернуть, то ли переписать заново. Наверняка это не единственная возможная ассоциация. Можно с уверенностью сказать, что потенциальная аудитория этого художника – не только те, кого интересует современная постконцептуальная живопись, но и любители артхауса или… поэты. Скажем, среди моих друзей в ФБ именно латвийский поэт Янис Элсбергс отозвался на рижскую выставку Гасюнаса, на которую забрёл с трёхлетним сыном, – он написал, что «давно уже ничего из визуального искусства не оказывало на него такого впечатления». Самого Гасюнаса из литературы больше привлекают такие фигуры, как Аллен Гинзберг и Чарльз Буковски. Йонас преподаёт в Академии художеств в Вильнюсе, и студентам, которые записываются к нему в студию, он первым делом выдаёт ознакомиться всю свою коллекцию книг Буковского. «Читайте, узнавайте, в чём сила правды и чем она отличается от пошлого натурализма».

Открытая до 25 июля выставка в галерее Māksla XO под названием «Маленькая ретроспекция одержимости» – это первая персональная экспозиция Йонаса Гасюнаса в Латвии (до этого его работы выставлялись на групповой выставке «Промежуточное пространство» на Цесисском фестивале в 2011 году). Я принёс на встречу с Йонасом новый выпуск «Arterritory Conversations», и, просматривая издание, он открыл интервью с поляком Вильгельмом Сасналем. «Интересный художник», – сказал Йонас, – «говорят, в последнее время он занялся видео».

Вот как? А вы как бы наоборот – оттолкнулись от видео как медиа, чтобы прийти к живописи…

Это было рациональное действие. Я увидел силу в статичной структуре.

Но вы ведь что-то почерпнули из «движущейся картинки»?

Конечно, то, что я рисую поверх полотна дымом, как будто «проплывает». Как в некоем латентном фильме. Я позаимствовал структуру у кино, особенно это чувствуется в ранних моих картинах. На теперешнем этапе я больше увлекаюсь самой живописью, потому что понял, что у неё всё равно есть своего рода привилегия – быть более «телесной». Ты можешь ощутить картину как живой организм, что невозможно в кинематографе или фотографии. Само прикосновение руки даёт этот эффект. Материальность картины обладает своей энергией. Но живопись как медиа для меня не является священной коровой. Это просто микс всего. Структурные акценты у меня самые разнообразные: тут есть и граффити, и кинематограф, и какой-то грустный комикс. Такая вот гибридная живопись.

%20on%20canvas_230%20x%20210%20cm%20-%20Copy.jpg)

Jonas Gasiūnas. A School Dress. 2017. Oil and charcoal (from candle smoke) on canvas. 230 x 210 cm

А когда вы работаете над своими вещами, у вас уже есть определённый образ, к которому вы стремитесь? Или же он складывается в процессе?

В принципе, я не страдаю от недостатка идей, скорее наоборот – не всё успеваю реализовать. Это постоянно преследующий меня кошмар – мои идеи. Постоянно что-то крутится в голове, что-то я забываю, что-то опять приходит. Сам я эти импульсы не ищу. Всё происходит само собой – когда смотрю телевизор или читаю в газете какую-то «похоронку», и тут какая-то фраза застревает в голове. При этом самого пластического решения я ещё не знаю, меня преследует нарратив, нарративность. Надо сделать именно такой сюжет, а не другой.

Так что, в принципе, я скорее подхожу к реализации идей как режиссёр, а не как живописец. Через нарратив, а не через форму. К тому же через форму это уже вообще невозможно – потому что время поменялось. Форма ради формы как главный инструмент выражения – это было актуально для модернистов, мы живём в другое время.

А как это происходит – вы сначала наносите некий живописный слой…

Сначала живописный слой как некий код. Код интерьера…

Код места действия…

Да. А потом сюжет появляется уже спонтанно. Но это не вымышленные вещи. Тут есть какие-то мои переживания, контакты с людьми. Информация может прийти в любой момент. Может, из нашего разговора получится картина, Бог знает, к чему приведёт это интервью.

А как происходит сам процесс со свечой?

Я вешаю картину горизонтально. И рисую потом. Только стараюсь, чтобы этот слой не был таким же стабильным, как живописный. То, что проплывает наверху, как бы децентрализовано…

Jonas Gasiūnas. The Season For Girls Providing Room Service Is Over. 2017. Oil and charcoal (from candle smoke) on canvas, 210 x 308 cm

Для вас важно, чтобы в этот момент был какой-то… ветерок, скажем?

Тут можно напридумывать много мистификаций. Но дело в том, что ты всё равно работаешь с рукой, свеча – продолжение руки. И, конечно, каждый день имеет свой оттенок, ты по-разному эту свечу держишь: утром – так, вечером – иначе. Влияет и твоё дыхание. Это как кардиограмма, что-то уже по своей сути живое. Свечой ты не можешь нарисовать, скажем, абсолютно точный круг…

А для вас важно, какой свечой вы пользуетесь?

Те, что в магазинах продаются, парафиновые, не годятся. От них дыма почти нет. Я покупаю в магазинчиках у церквей – восковые. Но ничего общего с церковными обрядами тут нет, конечно. Просто воск даёт очень сочный чёрный цвет.

Как вы пришли к этой технике?

30 лет назад я испытал сильное влияние немецкого неоэкспрессионизма. Был экспрессионистом, в принципе. И я пережил то же самое, что пережили немецкие художники. Они концептуализировались, и я концептуализировался, делал фильмы, делал инсталляции. Но каким-то образом я всегда соприкасался с пламенем. И я постоянно искал, как изобразить нечто конкретное, в то же время говоря, что его – нет. Как со свечой – это только дым, только фикция. Тут выражается мой скептицизм по поводу конкретности реальности…

Jonas Gasiūnas. Room in Jesuit hotel

Конкретности реальности или её изображения?

И того, и другого, потому что реальность тоже эфемерна. Но это уже более философская дименсия. К этому я тоже не пришёл сразу. Тут тоже повлияла меняющаяся немецкая живопись, тексты Рихтера. Или такой художник, как бельгиец Люк Тёйманс, который вернулся к живописи после концептуализма, осознав силу картины, где слой краски – как декорация, за которой – пустота. В принципе, я согласен с его концепцией, просто я пришёл к ней с другой техникой, с другим ощущением. Но вообще эту «эфемерность конкретности» я вижу и в средневековой живописи, и в хорошем кинематографе – скажем, когда Феллини не скрывает, что море – это полиэтилен, не прячет этой бутафорности изображения. И я её не прячу. Я откровенно шучу, издеваюсь. И это ещё что-то такое, хулиганское, что не позволяет мне самому быстро стареть.

А начальный импульс был от элементарного наблюдения – в лифте я увидел, как кто-то что-то вывел зажигалкой. И сразу вспомнилось, как раньше «рисовали» спичками на потолках подъездов. Слюнявишь один конец, трёшь об извёстку, потом поджигаешь и бросаешь вверх. Там она так и остаётся – на потолке. Первые работы с дымом были как раз сделаны с применением спичек, они сгорали и оставались такие ореолы…

Хулиганский комикс?

Грустный комикс.

Хорошо, поэтически-щемящий комикс…

Можно сказать, что моя живопись оксюморонна. Как тёплый снег. (Смеётся.)

Jonas Gasiūnas. Willow's Lake. 2017. Oil and charcoal from candle smoke on canvas. 200 x 280 cm

Но для меня она ещё как-то связывается с ощущениями из той эпохи, которая уже ушла.

Да, есть какое-то дежавю, наверное.

Не в том смысле, что они обыгрывают какие-то советские темы. Тут скорее какие-то личные ощущения – детство в этой странной системе, какие-то подростковые ощущения там. Все эти непонятно куда ведущие коридоры, заколоченные двери с висячими замками…

Конечно. Это из того времени, и это навсегда остаётся в твоей голове. Я родился в Сибири, моя родня была депортирована. Это долгая грустная история, хотя я её не акцентирую. На самом деле я был счастлив там, потому что мои родители меня любили, и вся эта кошмарная экзотика… я всё равно не хотел бы в своей жизни её заменить на комфорт демократии. Я счастлив, что это со мной было. То же самое и с армией. Это были какие-то испытания. Может, у меня какая-то тяга ко всему этому. Стокгольмский синдром. (Смеётся.) Бог знает…

(Листает каталог своих работ.) Вот, скажем, реминисценция конкретного советского периода. Вещь называется «Пурга не помешала хору Красной армии репетировать».

Jonas Gasiūnas. Demobilisation. 2009-2011. Acrylic and charcoal (from candle smoke) on canvas. 290 x 300 cm.

А вы вернулись в Литву уже после армии?

Нет, я вернулся ещё ребёнком, в пять лет. Но Сибирь всё равно произвела очень сильное впечатление.

У нас в Латвии был очень мощный художник Илмарс Блумбергс, который в детстве тоже пережил высылку в Сибирь. Правда, он был чуть постарше – уже ходил в школу. И для него это тоже был очень важный этап в его жизни и формировании как личности.

Это невозможно передать. Всё это было в воздухе. И вроде бы в пять лет – всё должно было потом забыться. Но я всё помню просто физически.

Найдите вы в демократической стране такие коридоры, такие панели, эту серую грязь. И параллельно появляется соответствующий нарратив. У меня была мастерская в Вильнюсе в бывшей психбольнице для монахов, созданной ещё при Российской империи, где лечили тех, кто сошёл с ума на религиозной почве, причём разных конфессий. В этой больнице было три церкви – для иудеев, для православных и для католиков. И очень грустно там всё закончилось. Пришла советская власть, и всех больных увезли. И нет никакой документации – куда. Я думаю, что расстреляли, и всё. И потом сделали там диспансер для венерологических больных. И так получилась работа «Покрасив окна, русский матрос расстреляет сифилитиков».

Jonas Gasiūnas. After painting windows, the Russian sailor will shoot syphilitics. 2012. (Кликните на изображение для большего разрешения)

Я, кажется, видел этот триптих на Вильнюсской триеннале живописи в 2013 году…

Но я не никогда не пишу какой-то прямолинейной грязи. Я смотрю на этот период с чисто человеческих позиций. Мне в этом смысле очень нравится российский режиссёр Алексей Герман. Вот его фильм «Хрусталёв, машину!» – там тоже есть чувство этой грусти, скорби. И какой-то подлости.

В сфере moving image всё-таки больше элемент визуальной развлекательности, гипнотически-завлекательной смены кадров. В картинах из-за их статичности ощущается какое-то чувство достоинства…

В статичности есть другой сорт магии. Он просто приковывает к себе. Это позволит живописи ещё лет 50 быть на поверхности, скажем так. Все эти разговоры о смерти живописи меня не убеждают. Живопись должна постоянно умирать, чтобы жить. Её надо дубасить, чтобы она была всё время свежей.

А что происходит сейчас с литовской живописью, на ваш взгляд?

Ну, наверное, то же, что со мной. (Смеются.)

Йонас Гасюнас в галерее Māksla XO

Вы ведь преподаёте в Академии художеств…

Да, преподаю ещё. Восемь лет руководил кафедрой живописи. 25 лет уже работаю там…

Какие они – молодые литовские художники?

Они более умные, чем поколение назад, они уже перешагнули полосу препятствий концептуализма. Современный живописец, как бы молод он ни был, должен знать вообще всё искусство и тогда делать свои выводы. И ставить вопрос – не как сделать картину, а – почему ты её делаешь? Это главный вопрос. Почему ты рисуешь? Почему тебе это надо?

Может, нравится…

Нравится – это нечто, что соприкасается с «удовольствием». А удовольствий множество в этом мире. И куда более эффектных. Когда же ты серьёзно влезаешь в процесс рисования, то у тебя пропадает чувство времени. Куда улетели эти три часа? Какое тут удовольствие? Тебя просто втягивает туда. Работаешь как лунатик.

Удовольствие от творения?

Удовольствие приходит на короткий момент, когда вещь закончена и ты видишь, что получилось. И всё. А чтоб ты чувствовал удовольствие от всего процесса – на это способны только дилетанты.

Вы работаете по-прежнему в той же мастерской?

Нет, у меня вообще больше нет мастерской как таковой. Я не могу работать в романтической обстановке. Мне мешают накопленные книги, бутылки вина и всё такое. Мне надо какую-то фабрику или спортивный зал. Пустое или заброшенное пространство. Где нет никакой бытовой фигни. Даже какая-нибудь газовая плитка мне будет мешать. Мне надо, чтобы взгляд ни на что не натыкался.

В этом есть ещё одна рациональная потребность – мне не надо убираться, наводить порядок. У меня царит такое рациональное безобразие, в котором я интуитивно знаю, где что лежит. Не дай Бог, я по какой-то системе разложу краски, материалы для живописи – мне это будет мешать. Ведь я всё, что мне надо для рисования, должен с закрытыми глазами чувствовать. Словом, мастерская должна превратиться в инструмент. Музыкант же не смотрит на гриф гитары, когда играет. Так и я просто пишу без всяких там романтических палитр…

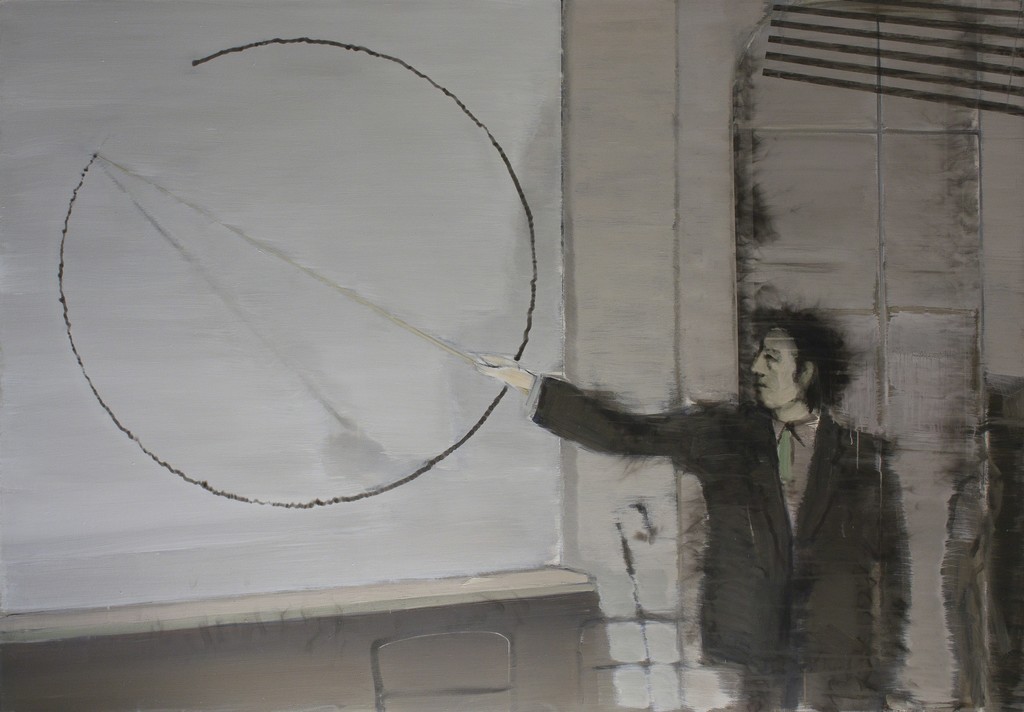

Jonas Gasiūnas. A Lecture. 2017. Oil and charcoal (from candle smoke) on canvas. 190 x 268 cm

Ваша теперешняя выставка в Риге называется «Маленькая ретроспекция одержимости». Почему одержимости?

Вот, наверное, самый трудный вопрос. Но я в себе так это чувствую. Если бы этого не было, я бы не писал. Почему меня тянет к дыму, почему меня беспокоит живопись? Притягивает она меня, я зависим от неё.

А у вас был в жизни период, когда вы долго не рисовали?

Когда был кризис экспрессионизма, я два года не брал в руки кисть, а потом случилась эта «эврика!» И я не думал, что это протянется долго – со свечой. Я это воспринимал сначала как концептуальное действие – пошутил, и хватит. А потом увидел, что под этой линией прячется ещё фильм и способность рассказывать. Вытянутый нарратив. Это меня поразило.

В других условиях я бы, наверное, занимался кинематографом. А так – получилась гибридная живопись. И со свечой мне нравится, что ты не можешь больше ничего дополнить, переиначить, второй раз ты уже с ней не пройдёшься. Ты не можешь уже сделать ничего «красивее». Это как…

Жизнь.

Как кардиограмма. (Смеётся.)

%20on%20canvas.280x278cm.Gallery%20MENO%20PARKAS.JPG)