Дом – там, где ты хочешь быть похоронен

Интервью с израильским художником Дором Гезом

23/10/2017

Живущий в древнем израильском портовом городе Яффа художник и преподаватель Дор Гез (1980) за свою относительно недолгую карьеру успел провести более 25 международных персональных выставок и получить ряд престижных наград и стипендий. Популярность и востребованность его работ, возможно, связаны с универсально человеческой и одновременно очень специфичной тематикой. Гез родился в смешанной семье: с отцовской стороны его предками являются выжившие в Холокосте евреи, с материнской – живущие на оккупированных Израилем территориях палестинцы-христиане. Такое происхождение вполне закономерно послужило своего рода почвой для его работ, однако Гез подчеркивает не столько кроющиеся в нём кажущиеся противоречия, сколько то, что значит быть в меньшинстве. В своих фотографиях, видео и инсталляциях он раскрывает истории меньшинств, например, христиан-палестинцев – зачастую подавленных, забытых или исчезнувших.

Последний проект Геза «Больной человек Европы» («The Sick Man of Europe»), продолжающийся до сих пор, выставлялся в Лондонском музее современного искусства, Детройтском музее современного искусства, мюнхенском музее Villa Stuck и Тель-Авивском художественном музее. В 2014 году Гез получил докторскую степень на факультете искусств Тель-Авивского университета и в том же году был назначен на пост заведующего отделением фотографии Академии искусства и дизайна «Бецалель» в Иерусалиме, став самым молодым заведующим отделением за всю историю академии.

Scanograms #1, Studio photograph of Jacob, Tel Aviv (1942) 2010. Manipulated ready-made, 70 x 50 cm

Дора Геза я встретил в выставочном зале Zuzeum за два дня до открытия выставки «Мечты и драмы», когда вокруг ещё свистели дрели и перекликались рабочие, спеша подготовить все работы к осмотру. Но 20-минутная размеренная работа Геза «Sabir» уже была полностью готова к показу, так что мы, усевшись напротив неё, смогли спокойно поговорить.

На самых разных интернет-сайтах, предлагающих что-то про вас узнать, фигурирует одна и та же тщательно сформулированная фраза о том, что ваша «практика исследует роль современного искусства в рассказывании ненаписанных историй».

Дор Гез: Да, мне знакома эта фраза. (Смеётся.)

Не вы ли её автор?

Я толком не помню. Может быть.

Может быть, вы могли бы её немного раскрыть?

На мой взгляд, искусство вообще живёт в точке, где вопросы эстетики встречаются с вопросами истории, общества, политики. Поэтому искусство нас притягивает. Будь это не так, мне сложно было бы представить, для чего оно нужно. И в этом плане, на мой взгляд, роль художника в том, чтобы выделить эти… Как там было? «Ненаписанные истории». Истории, которые не всегда найдешь в исторических книгах, по которым мы учимся. Моя последняя работа «Больной человек Европы» рассматривает различные истории и культуры в разных странах через глаза индивидов, и рассказы этих индивидов часто не вписываются в метанарратив их собственных стран. И живущие в Израиле палестинцы-христиане тоже не вписываются ни в один нарратив. Существование подобных общин заставляет нас переосмыслить и то, что нам кажется знанием, и сам способ восприятия информации. Люди поражаются, узнав, что в Израиле живут палестинцы с израильскими паспортами. Поэтому важно привлечь к этому внимание публики. Иногда искусство даёт нам возможность подумать о «знаниях» и о «реальности» усложнёнными способами. Меня всегда удивляло, почему интерес к моей работе растёт за пределами Ближнего Востока, и я понял, что публика на эти вопросы реагирует со своей личной перспективы. Появление такой реакции свидетельствует о том, что эти вопросы – миграция, отношения между большинством и меньшинством и так далее – по-настоящему глобальные вопросы. В наши дни, возможно, больше, чем когда-либо прежде. Выставка, где рассказываются истории, не фигурирующие в исторических книгах или СМИ, даёт возможность проявиться другой перспективе. Я думаю, мы обязаны… связывать…

Pendant Letters. Dvir Gallery, 2014

Обязаны?

Ага.

Разве у художника по сути есть такая обязанность?

С моей личной точки зрения – да. Хотя от разных художников вы наверняка получили бы разные ответы.

Я правильно понимаю, что в центре внимания «Больного человека Европы» находится призванный с 1973 года в армию живописец…

Там несколько образов. Турецкий архитектор, армянский композитор и так далее… Да, и израильский живописец.

И все они «больные люди»?

«Больным человеком Европы» русские называли Османскую империю в период её заката. И вот после распада империи мы можем взглянуть на построенные на её обломках национальные государства – Турецкую Республику, Армению, Израиль и так далее. Мы смотрим на творческих людей, ставших больными из-за войны. Официальная история обычно повествуется через войны, через конфликты. Но эти индивиды страдают от травмирующих событий, лишивших их возможности творить. Это рассказ о созидательном начале и потенциале, о модернизме и национализме, но в равной мере и о провале этих идей и смуте, порождённой от их имени во всем регионе.

The Sick Man of Europe. 2015. Mixed media, image courtesy of the artist

Создавая эту работу, вы обратились к подлинным записям с сеансов, где солдат пытается справиться со своим посттравматическим синдромом.

Да, в некоторых частях используются реальные записи. При переносе подобных историй в публичное пространство надо быть очень внимательным, и именно здесь может подключиться художник. Художник может открыть двери и ввести в пространство нарративы, которые не всегда были записаны… Как уже сказано в той фразе, я – повествователь. Любая создаваемая мною работа – даже если это всего лишь одна фотография – рассказывает какую-то историю. И если нам удается добиться, чтобы одни и те же люди излагали свою историю в разные моменты, мы получаем другую историю. Поэтому повторение является важной частью моей практики. Живописец в «Больном человеке Европы» повторяет свою историю снова и снова, и, слушая, вы понимаете, насколько повествование субъективно и как оно меняется с каждым разом.

Cassettes. 2-Channel Video Installation, 16:12 min, 2014

Почему важно добиться повторного изложения?

Чтобы показать силу вариаций. На мой взгляд, нарративы повторяются сами по себе, но то, как мы их излагаем и как к ним относимся, меняется. Можно усмотреть элементы сходства в различных нарративах из различных опытов в различных нациях, странах, общинах, эпохах, войнах, всюду… И одновременно рассказы – то, как мы всё это излагаем – раскрывают серьёзную амплитуду вариаций, способную изменяться с каждым разом, когда происходит повествование.

Расскажите, пожалуйста, про работу, на которую мы сейчас смотрим.

Про «Sabir»? Слово в названии – Sabir – обозначает язык, на котором говорили в древности средиземноморские моряки. Это был международный язык, примерно как английский в наше время. Но у него есть общие корни и с латинским словом sapere, что означает «знать». В этом видео вы слышите женщину – мою бабушку, – рассказывающую о своём детстве в Яффе, важном портовом городе, до и после основания Израиля в 1948 году.

Вы тоже живёте в Яффе, не так ли?

Да. Каждый раз, когда моя бабушка говорит о своём личном прошлом, своём детстве, она говорит по-арабски, но переходит на иврит, когда речь заходит о событиях после 1948 года, когда иврит стал официальным языком государства. Её эмоциональный язык арабский, но «официальным», на котором она описывает исторические события, является иврит. Понятно, что иврит она освоила после 1948 года. И всё видео – это один-единственный закат в Яффе… Солнце похоже на звезду Давида, и оно… медленно угасает…

Sabir, 2011, exhibition view at Dvir gallery (Tev Aviv)

Как вы добились такого облика солнца?

Этого добилась линза моей камеры. Бабушка повествует чудовищную историю о том, как оккупация прервала и изменила её жизнь… Но одновременно вы слышите звуки волн, а сама она очень спокойна. Способ обработки звука заставляет море и её голос звучать в унисон, почти как в симфонии. И она говорит о том, чего больше нет – нет уже того дома, нет того сада, всё было уничтожено. В действительности единственной вещью, оставшейся от её истории без изменений, является само море. Это видео – часть целой череды работ, включающих и фотографии, и видео, и инсталляции о живущих в Израиле христианских палестинцах. Мы меньшинство в меньшинстве. Перед основанием Израиля палестинцы в целом были большинством и вдруг стали меньшинством. Большинство жителей Израиля сегодня не говорит по-арабски. Меньшинство о большинстве всегда знает больше, чем наоборот. Почти все живущие в Израиле палестинцы говорят на иврите. А большинство израильтян не говорит по-арабски.

Ваша бабушка тоже была христианской палестинкой?

Да.

А что насчет вас, если позволите спросить?

Я стопроцентный палестинец, стопроцентный израильтянин, стопроцентный христианин и стопроцентный иудей. Мне не кажется, что тут непременно должен быть какой-то внутренний конфликт. На мой взгляд, люди, создаваемая ими среда… В Израиле от человека обычно требуется чёткий выбор той или иной стороны. Хотя я, пока рос, не видел никакого противоречия между двумя культурами. Я представляю обе стороны.

И эти многочисленные слои идентичности никогда не становились для вас бременем?

Бременем? На мой взгляд, они возлагают бремя на окружение, но не на меня. Я очень убеждён в своей культурной идентичности.

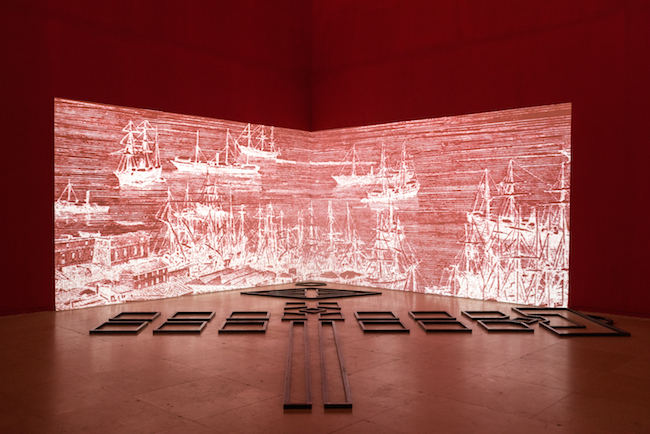

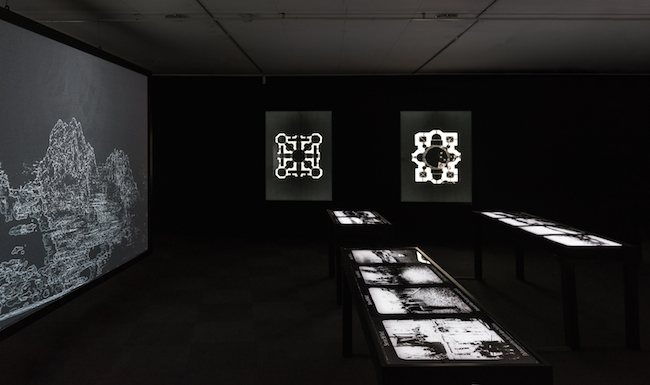

The Sick Man of Europe: The Composer, 2017. Installation view

Вы можете назвать свою жизнь простой?

На мой взгляд, это вопрос перспективы. А именно, если посмотреть на эту работу, понятно, что у моей бабушки была непростая жизнь… По моему мнению, мы живем в обществе, где каждый из нас так или иначе принадлежит к какому-то меньшинству. Это глобальный опыт – быть в меньшинстве. Поэтому я не стал бы называть себя каким-то особенным в этом отношении. Принадлежность к меньшинству не ограничивается количественным фактором. Ты можешь относиться к меньшинству, поскольку беден, чувствовать себя меньшинством, если ты женщина в предельно сексистском обществе, хотя количественно таковым не являешься.

Что это означает? Что включает в себя ощущение принадлежности к меньшинству?

Мы живем в очень националистичную эпоху, когда идентичность определяют крупные властные группы, к которым ты либо принадлежишь, либо не принадлежишь, и, исходя из этого, тебя оценивают. Если пристальнее приглядеться, окажется, что у идентичности намного больше слоев, что… Мы гораздо разнообразнее, чем нам хотелось бы признать. Возможно, роль меньшинств в том, чтобы бросать вызов такого рода националистичным, произвольным определениям… И пересматривать, что такое на самом деле национальность, что такое религия, чем являются эти большие представления об идентичности, которые мы воспринимаем как данность.

The Sick Man of Europe: The Architect, 2015. Installation view

Но ваша идентичность – это нечто, что вы не выбирали, разве нет? Даже если у вас она очень смешанная и открытая, это по-прежнему нечто, в рамках чего вы родились.

У идентичности есть разные слои, но, разумеется, культура, в которой я вырос, родители, родившие меня, – это не мой выбор.

Вы ни разу не усомнились в выборе посвятить свою творческую работу рассказу этих историй?

Это моя практика, мой ящик с инструментами. Это то, что я знаю. То, что я ощущаю как обязанность.

Я как раз хотел вернуться к представлению об обязанности. Вы полагаете, что обязаны раскрывать эти индивидуальные истории, опыт этих людей, эти рассказы…

На мой взгляд, это обязанность искусства как такового.

Это не только ваша индивидуальная обязанность, но и долг как художника?

Ну, когда я говорю со своими студентами, и с палестинскими, и с израильскими, я говорю об ответственности, да. А для чего ещё вообще может быть нужно искусство?

Не знаю, может, для проявления индивидуального таланта? Почему художник должен быть социально ответственным? Мне это не кажется само собой разумеющимся.

Вы говорите об инструментах. Я же говорю о месте искусства в истории. Была ли социальная ответственность у Дюшана? А у Пикассо?

Не знаю. Не было возможности у них спросить.

А какие выводы мы можем сделать из их работ? Например, «Герники»?

Даже если у них она и была, это всего лишь два примера. Они не делают ответственность нормой…

Так я учу своих студентов, поэтому мне кажется, что у художников есть ответственность… Да, допускаю, вы можете предпочесть не думать про… Знаете, мне это трудно даже выразить. Признание такой ответственности в любом случае – это нечто, чего я жду от своих студентов.

И всё же вы признаёте, что ваша идентичность не была выбором?

Я не знаю, что вы подразумеваете под выбором.

40 days, 2014. Scanogram, 150 x 200 cm

Покажется ли вам неприемлемым взгляд, что каждый человек в основе своей – чистый лист, tabula rasa? В своей сути, ядре, назовите как хотите – без всех этих случайных, зависящих от места и времени наслоений – разве все мы, в конце концов, не просто комплекты из плоти и, не знаю, души, духа?

Вам кажется, что есть такие люди? Это чрезвычайно либеральное мышление…

Либеральное или нет, но разве невозможно сказать – да наплевать на все эти печати, штампы и слои идентичности, что были до меня безо всякого с моей стороны выбора. Разве нельзя всё это отбросить в сторону?

Да, но всё же идентичность – это ещё и язык, на котором вы говорите и на котором учились, одежда, которую вы носили, люди вокруг вас… Не думаю, что можно так сказать – я избавляю себя от этого всего. Мне всегда казалось, что «избавление от чего-то» делает это что-то ещё сильнее. Может оказаться, что вы не в состоянии контролировать созданную вами же пустоту. Например, если говорить о языке – не думаю, что возможно отвергнуть структуры мышления, на которых личность растёт. Мы все носим в себе карту памяти. Мы можем решить, что в меньшей мере являемся этим, а в большей степени тем, смещать акценты. Это переменная часть нашего состояния, меняющаяся вслед за средой и контекстом.

В какой мере, на ваш взгляд, язык определяет идентичность?

На мой взгляд, эта работа – «Sabir» – очень наглядно демонстрирует значимость языка. Как я уже говорил, каждый раз, когда моя бабушка говорит о своём детстве в Яффе, она говорит на арабском, а об истории и событиях после 1948 года она говорит на иврите. И что интересно – она переключается с языка на язык, сама того не замечая. Это прекрасный пример значения языка в формах нашего мышления и самовыражения. Когда я показал ей видео и указал, как она меняет языки, она сама была поражена. Есть определённые вещи, которые она всегда скажет по-арабски и не может произнести на иврите.

Scanograms #1, Samira, Lod Ghetto, a year after 1948, 2010

В случае с вашей бабушкой эти два конкретных языка явно играют большую роль. Язык – часть идентичности, но это работает и в обратном направлении – особенности определённого языка влияют на сознание способами, недоступными никакому другому языку.

Да, разумеется. У меня есть видео, где один из моих дядьёв, учившийся в университете в Англии, рассказывает о своей обыденной жизни: дома он говорит по-арабски, вне дома – на иврите, а деньги считает на английском. (Оба смеются.)

В этом видео очень важно присутствие моря. Что для вас означает море?

Я купаюсь всё лето. С морем связаны мои первые детские воспоминания. В детстве, в Яффе, бабушка носила нас на море на своей спине. С одной стороны, море создает ощущение дома, оно связано с детскими воспоминаниями, но оно же олицетворяет изгнание и диаспору. Моя семья была разбросана по Иордании, Англии и другим странам. А ещё море – это ворота, сквозь которые можно войти и выйти. Так что там есть и эмоциональный уровень, и… Уровень какого-то знания. Название видео перекликается со словом «знать».

«Изгнание» – понятие относительное. Чтобы было изгнание, требуется определённое место, изгнанием не являющееся.

Это верно. И это место называется дом.

The Sick Man of Europe: The Composer, 2017. Installation view

Где ваш дом?

В Яффе.

Вы ответили без малейших колебаний.

Да, в Яффе и Лоде (по-арабски: al-Lydd). Моя бабушка из Яффы, дедушка из Лода, и мы выросли в обоих городах. Их я и называю домом. Теперь это Яффа, где я живу, а когда приезжаю в Лод, когда там оказывается моё тело… Я действительно ощущаю возвращение домой. Это физическая реакция, наверняка основанная на эмоциональной. Там похоронен мой дедушка, и я хочу, чтобы там похоронили меня. Смерть играет большую роль в идентичности человека. Может быть, так и можно определить, где твой дом, нет?

Дом – там, где ты хочешь быть похоронен?

Почему нет? Я четко знаю, что не хочу быть сожжённым и развеянным над морем… Я очень сентиментальный человек с обострённым чувством ностальгии. Да, я хотел бы быть похороненным в своём доме. (Смеется.) Я как-то спросил деда: «Почему в 1948 году, когда израильская армия вошла в город, ты не бежал?» Многих людей изгнала из домов армия, но некоторые покинули дома ещё до её прихода, полагая, что после войны смогут вернуться. В общей сложности покинуть свои дома были вынуждены около 750 тысяч палестинцев.

Больше людей, чем сегодня живёт в Риге.

Да, и мы говорим про 1948 год, когда общее число жителей было гораздо меньше. Но мой дед и его семья остались. Они поселились в церкви Святого Георгия. Осталось всего каких-то два процента жителей города. И от них это представление, что дом вот здесь, укоренилось во всех нас. Поэтому, возможно, это не сознательный выбор.

Вам удалось узнать, почему ваш дед остался?

Он отвечает на этот вопрос в одном из моих фильмов – «13 июля». Он просто говорит, что здесь похоронены его отец и его дед, и прадед его тоже здесь похоронен… И сам он хочет быть здесь похоронен. И там он и был похоронен несколько лет назад.

То, что вы делаете, имеет какое-то значение в контексте израильско-палестинского конфликта?

Я не думаю, что это на что-то непосредственно влияет, хотя, возможно, это способствует осознанию… Это то, на чём я концентрируюсь, – способствовать осознанию. И поэтому для меня всегда было важно выставлять свои работы не только за рубежом, но и в самом Израиле.

У вас была выставка в Тель-Авивском художественном музее.

Да, но потом у меня в Израиле семь лет не было ни одной музейной выставки, и лишь совсем недавно ко мне обратился Музей исламского искусства в Иерусалиме.

Какой в Израиле была реакция на ваши работы семь лет назад?

Это вообще был первый раз, когда национальный музей предоставил платформу для подобных нарративов, смотрящих на войну 1948 года глазами палестинцев, называющих эти события катастрофой (Nakba). Помню, как мы ждали, что на выставку никто не придёт, что никто об этом не захочет слышать… Но выставка стала одной из самых посещаемых в истории музея. Это нас поразило. В любой стране действует активная система управления информацией, охватывающая также национальные музеи, обычно следующие в русле официальной политики государства, особенно в конфликтных зонах. Я полагаю, это ещё сильнее повышает ответственность музеев перед публикой. Не знаю, как было бы сегодня, но в тот раз мне было дозволено показать отличающиеся версии с позиций индивидов, и куратор музея это принял.

Sabir, 2011. Video still, 19:21 min

Вы не сталкивались с попытками вас приглушить?

В тот раз в Тель-Авиве – я сказал бы, что нет.

Как сегодня израильская интеллигенция в целом настроена в этих вопросах?

Однозначно и израильские художники, и академическая среда полностью осуждают оккупацию. Если не все, то 99,9 процента. И многие действительно борются против нынешней правой политики, продвигаемой министрами культуры, образования и юстиции. Многим за эту борьбу приходится реально платить. Это не всё, что можно делать, это самое малое, но важно, что голос художников в такое время звучит громко и ясно.

Осталось ли в современном искусстве, всё больше занимающемся неудобными социальными вопросами, ещё какое-то место красоте?

Да, конечно! Красота – это наживка.

Приманка.

Да. Ну, посмотрите же на это видео – красивый закат, звуки очень умиротворяющие, и в то же время мы переживаем катастрофу. Этот контраст, что после такого события продолжает течь обыденная жизнь… Мимо по берегу идут люди, какие-то дамы, сёрферы…

И мы смотрели на это почти весь разговор. Большое вам спасибо, Дор!

Спасибо вам!

Экспозиция «Мечты и драмы» создавалась как специальный проект для Риги, а её инициатор и спонсор – родившийся в Риге предприниматель и меценат Леон Зильбер.

Время работы выставки

Вторник, среда, четверг, воскресенье – с 12:00 до 18:00, а пятница, суббота – с 12:00 до 20:00.

Экскурсии в сопровождении гида проходят по субботам в 12:00 и 15:00, а по воскресеньям – в 12:00.