«Иногда, просыпаясь, я не помню, где я»

Разговор в Риге с Феликсом Калменсоном, канадским художником с «советскими» корнями

13/03/2017

В центре современного искусства kim? до 1 апреля открыта первая в странах Балтии персональная экспозиция живущего в Торонто художника Феликса Калменсона под названием «From a body I spent». Это многоуровневая выставка, состоящая из целого ряда видеоработ, объектов, инсталляций и материальных свидетельств перформанса, который Феликс провёл в kim? на открытии. Тогда он прочитал эссе собственного сочинения, расшагивая по выстроенной кругом специальной деревянной конструкции, а затем занялся формированием из воска небольших фигурок – аллюзией на древний еврейский ритуал экзорцизма, о котором сам он узнал несколько лет назад. В его собственной семье соблюдались ключевые еврейские традиции, но не было принято интересоваться иудаизмом.

Феликс родился в России, тогда ещё советской, в Ленинграде, а затем его семья переехала сначала в Израиль, а потом в Канаду. Перемещение, путешествие, смена пространств – важная часть его жизни, сам себя он называет rootless cosmopolitan и говорит, что ключевая фраза его жизни, которую он почерпнул у американского поэта Теодора Рётке, «I learn by going». В то же время в его очень поэтичных работах личные и общественные истории, большие и маленькие нарративы образуют своего рода вибрацию сюжетов, их многомерное воплощение, которое в результате множества наложений по уровню достоверности почти приближается к жизни. Поиск своего пространства, своего дома оказывается возможен в бесконечных просторах Google Earth или в кадрах, заснятых неизвестным видеооператором конца 1980-х за месячную зарплату ленинградского автомеханика. Память, история, несправедливость, не подлежащая забвению, – вот важные для него темы.

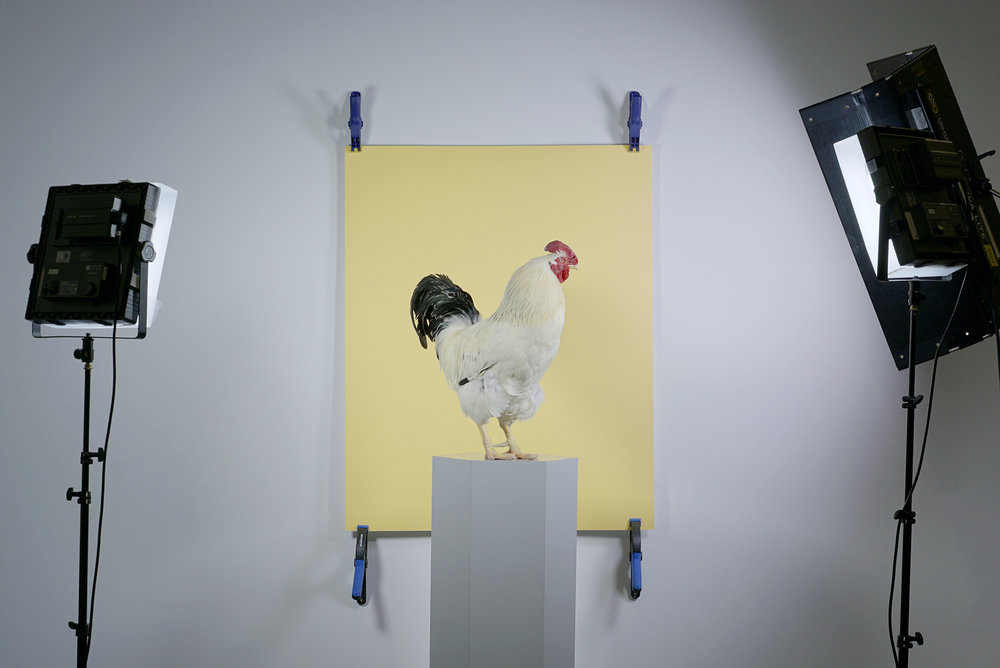

Фрагмент экспозиции «From a body I spent». Фото: Виктория Экста

Мы встречаемся с Феликсом в kim?, вместе с куратором его выставки, гречанкой Майей Тоунта присаживаемся прямо на той же деревянной конструкции и готовимся к беседе, вооружившись большими чашками с мятным чаем. Я вручаю Феликсу подарок – только что изданную книгу фотографий Владимира Светлова «Rīgas Līcis», посвящённую одноимённому санаторию, работавшему до 2003 года в Юрмале, а теперь давно законсервированному. Феликс листает её, и этот визуальный сюжет оказывается ему близок и вызывает в ответ собственную историю…

– Моя бабушка выросла в подобном санатории на берегу Финского залива, её отец там был директором. Это был Дом творчества, и там жили разные художники и музыканты. Она была очень хороша собой, и тамошние «творцы» вдохновлялись ей, рисовали её и сочиняли для неё музыку. А она была как муза этого места, собиравшая мужские сердца на своих прогулках.

А ваши родители из Петербурга?

Мой отец оттуда, а мама родилась в Эстонии и жила в Таллине, пока не решила уехать и получить медицинское образование. Её родители родом из Беларуси, а по линии отца моя бабушка наполовину армянка, наполовину русская, а дед – из Украины. Поэтому в своём эссе, которое я прочитал вслух в начале перформанса, я называю себя soviet, потому что считаю себя продуктом свойственного той эпохе смешения людей и их географий.

А в Канаду вы переехали из Петербурга?

Нет, из Израиля.

То есть ваша семья сначала направилась туда?

Когда открыли границы в 1989-м, многие евреи стали уезжать. И мы сначала решили отправиться в Израиль. В то время многие так делали – из-за того, что не было прямого рейса в Израиль, люди летели через Рим или Вену. А в Риме они объявляли, что не собираются лететь дальше в Израиль…

Prelude. 2016. Кадр из видео

Что планы поменялись…

Да, и что они хотят попросить статус беженца в США, и тогда их оставляли в Риме до выяснения их судьбы. Это даже называлось тогда «римские каникулы» – по одноимённому фильму. Они там ждали месяц или около того, пока будут оформлены необходимые бумаги, и потом отправлялись в Америку. Но мы были среди тех идиотов, которые ничего не поменяли и полетели в Израиль. Окружающие были в ужасе: «Зачем вы туда летите? Отправляйтесь в США!» Но у моих родителей были родственники там, которые эмигрировали в 1970-е. И они писали нам, что всё классно, что можно легко найти работу, что очень много возможностей. А потом выяснилось, что им было просто скучно, им хотелось компании и в каком-то смысле они нас надурили. Когда мы оказались в Израиле, то началось – война в заливе, интифада. А израильские власти к эмигрантам из СССР относились как к людям второго сорта. Просто как к рабочей силе и телам, которые должны действовать в приграничной полосе. Нас поселили совсем не в классной квартире в Тель-Авиве, а на границе…

И тогда ваша семья решила отправиться в Канаду.

Да, в декабре 1993 года.

Сколько вам было лет?

Шесть с половиной.

Трейлер видеоработы «House of Skin» (2016)

Что-то помните из этого времени?

Да, и довольно много. Правда, об Израиле у меня довольно мифологические воспоминания. Что-то наподобие первого спуска с холма на двухколёсном велосипеде. И падения во время него. Но, конечно, ещё – ракетные обстрелы, газ… В своём видео «House of Skin» я посещаю все эти места, где мы жили, с помощью опции street view на Google Earth. И пытаюсь увидеть их. Потому что в то время я не мог вернуться ни в Россию, ни в Израиль (в котором меня бы посадили в тюрьму за то, что я не пошёл в армию). И я решил посетить эти места виртуально. Я пытался найти эти места по своим воспоминаниям, по тому, как я запомнил окружающие фрагменты реальности. Так я нашёл дом, где, как мне казалось, была наша израильская квартира, и показал маме. Она была поражена: «Как же ты это запомнил?» Я же был такой маленький, когда мы уехали. А она помогла мне найти наш дом, в котором мы жили в Ленинграде. Но потом оказалось, что всё-таки это не та квартира и не тот дом. У мамы не очень хорошо с географией и координатами. Потом уже, когда я работал над видео «Neither Country, Nor Graveyard» и отправился в Петербург, я обратился к отцу, и вот он послал мне точные координаты – нашего дома, места, где он работал, где работала мама. Это ведь был его город – город, в котором он родился и вырос. Так что выяснилось, что дом совсем в другом месте, эта была пятиэтажка на окраине, но я оставил в «House of Skin» всё как есть, мне казалось, что это очень интересно – этот разрыв между реальностью и нашими воспоминаниями.

В «Neither Country, Nor Graveyard» есть съёмки Петербурга (тогда ещё Ленинграда) 1989 года, которые вы совмещаете в одной видеоплоскости с кадрами, что сделали сами в тех же местах. Но кто снимал тогда, в самом конце 1980-х? Там очень профессионально всё выглядит – дальние планы, камера не дрожит.

Это был специально нанятый видеооператор. В то время видеокамеры были редкостью в советской действительности. Мой отец рассказывал, что он знал всего одного такого человека, и он отдал ему свою месячную зарплату за эту съёмку. Но он сделал это и потому, что когда вы эмигрировали, по существующим законам вы не могли взять с собой все свои деньги. Папа говорил, что можно было вывозить что-то вроде ста долларов на человека. И тогда он вложил деньги в воспоминания.

Ни страны, ни погоста / Neither Country, Nor Graveyard. 2017

Он попросил видеооператора снять не только свою семью, но и сам город.

Именно. И это в общем-то странно с точки зрения «документа» – там нет съёмок нашей квартиры, нет съёмок нашего района. Там в основном очень туристические места. Любой, кто приезжал в Петербург хотя бы на день, их узнает. И мои родители как будто изображали туристов в своём родном городе – бродили среди парков и памятников

Когда я вернулся туда через 27 лет, то не помнил уже ни одного из этих мест. Поэтому и оказался туристом в городе, в котором когда-то родился. И вот такой «люфт» между двумя этими развёрнутыми во времени «туристическими» прогулками показался мне интересным.

Существует какая-то очень интимная связь человека с пейзажем. Я помню, что оказался в Риге ещё до того, как вернулся в Россию, и вот я как-то шёл по Каменному мосту через Даугаву, который ведёт теперь от Старого города к Национальной библиотеке. Он мне напомнил один из петербургских мостов, и когда я шагал по нему, у меня появилось очень странное чувство в груди, что-то вроде приступа невероятной меланхолии и ощущения дежавю.

Я думаю, что воспоминания о событиях и местах откладываются в нас и на генетическом уровне. Когда я приехал в Вильнюс – в арт-резиденцию Rupert, – я взял такси, чтобы доехать из аэропорта в это место, и там надо было ехать через лес, сосновый лес. И у меня тоже возникло это странное ощущение – как будто я когда-то множество раз плакал в этом лесу или что-то в этом роде. Я не понимал, что это. Но такие вещи можно объяснить генетически. Кстати, моя мама – генетик, она работает в этой сфере и сейчас.

По мере того, как мы проживаем нашу жизнь, в нас есть наш генетический код, генетический набор, который либо деградирует, либо, наоборот, пополняется за счёт того, что мы переживаем. И чем больше травматического опыта в жизни, конфликтов, тем больше на нём «отпечатков». Раньше думали, что при рождении ребёнка это всё «обнуляется», но оказывается, что как раз самые болезненные и травматичные отметки передаются дальше, будущим поколениям.

Есть исследования о том, как повлиял в этом смысле Холокост, это связывают со случаями и самоубийств, и депрессий, и сердечных проблем. Ведь когда ты испытываешь стресс или депрессию, первым делом это влияет на сердце. Но всё это далеко не только еврейская проблема. Есть исследования на эту тему, связанные с расовым опытом, геттоизацией чернокожего населения Америки. И они меняют то, как мы привыкли смотреть на эгалитарное общество, общество разных возможностей. Оказывается, мы должны учитывать прошлое наших предков, мы не можем его стереть, сбросить со счетов. Оно непосредственно влияет на наше физическое и психическое здоровье.

Growths. 2012. Видеоработа является результатом нескольких месяцев размножения плесени на 35-мм киноплёнке голливудских трейлеров прошлого десятилетия

Кажется, ваши тогдашние ощущения от леса вылились в вашу работу прошлого года «The Taste of Real Bread», основанную на фрагменте воспоминаний женщины, Фани Бранцовской, пережившей Холокост и ставшей партизанкой как раз в подобном литовском лесу всего в 40 км от Вильнюса?

Да, я проводил тогда в Литве свои исследования по теме Бунда, Холокоста и мест массовых убийств в лесах. В тех же лесах, которые позднее стали и укрытием для избежавших бойни еврейских партизан. Лес оказался как будто живым свидетелем всех этих историй. И то, как лес взаимодействует со светом… мне иногда кажется, что он «играет», «представляет» нам что-то. Тут многое можно сказать и без слов. Когда огромное облако наплывает, и всё погружается во тьму, а потом оно уходит, и наступает момент почти откровения, прозрачности. Лес тут выступает рассказчиком в каком-то смысле.

В этом видео лес действительно прекрасен. Он выглядит совсем не мрачным и абсолютно живым…

Да, безусловно.

Зрители у работы «The Taste of Real Bread» в kim? в феврале 2018-го. Фото: Виктория Экста

А когда вы выражаете, концентрируете какие-то свои воспоминания в работах, как они меняются в вам самом? Они перестают беспокоить или…

В каком-то смысле это терапия. Это как разговор с психоаналитиком, который помогает поднять на поверхность ваши важные воспоминания. «House of Skin», например, я делал в то время, когда сам вступил в конфронтацию со своими внутренними проблемами – это и травма ракетного обстрела в Израиле, травма сексуального насилия, пережитого в моей собственной семье, травма двойной эмиграции – я ощущал всё это очень тяжело в себе самом. И понял, что лучший способ справиться с этим – это пройти через это насквозь, пройти и выйти.

У меня есть любимая фраза I learn by going, я часто повторяю её себе, особенно когда чувствую себя одиноким или потерянным во время своих путешествий. И я решил «пройти» всё это, используя «машинное видение» Google, или визуальный опыт других людей, загружающих свои ролики в Yotube, или семейные фотографии, которые есть у меня самого. Запустить в себя все эти голоса и прийти к какому-то осознанию. Когда я монтировал, это был очень непростой опыт, сам монтаж занял у меня месяцы. Я вообще-то не из тех, у кого глаза на мокром месте, и обычно я плачу только в кино в какие-нибудь моменты проявления прекрасной гуманности. Но тут слёзы подкатывали каждую неделю. Я ревел от печали. Но это и была та терапия, которой я избегал в своей жизни до этого момента. Потом уже мне было сложно показывать этот фильм другим или вообще решить, что он окончен, готов. Я его «редактировал» и переделывал почти два года. Но в конце концов всё это привело к какому-то согласию во мне самом, это не решило проблемы навсегда, но они уже больше не могли довести меня до слёз.

Вы поставили это на своё место, на какую-то полку в своём сознании.

Именно. И то же самое было с фильмом о лесе. Я был настолько же захвачен всем этим материалом – этим невероятным уровнем насилия – и тем, как позднее всё это стало предметом политической торговли. И не только со стороны литовского правительства, но и со стороны местной еврейской общины в Вильнюсе. Потому что есть две еврейские общины на самом деле, одна – инкорпорированная в современное состояние дел, в сделки по имуществу или по бизнесу, а другая – это выжившие, и у них совсем другое понимание сути проблемы: всё, чего они хотят, – это справедливость.

Интересно, что в вашем искусстве довольно большую роль играет конфликт – и внутренний, и внешний. Хотя вы сами не производите впечатления конфликтного человека.

Нет, я очень мирный человек. По крайней мере, пока могу выспаться и получить кофе на завтрак.

Fountain. 2015. Пейзажная инсталляция с садовым фонтаном, работающим на солнечной энергии на верхушке бархана в пустыне Сахара

Но вот, например, входящих в kim? сейчас встречает ваша работа «Highway 80», посвящённая эпизоду войны 1991 года в Персидском заливе – атаке объединённых американских и канадских сил на солдат отступающей из Кувейта иракской армии и двигающихся с ними палестинцев.

Эта работа – попытка воспрепятствовать замалчиванию этого эпизода, который многими воспринимается как военное преступление. И как момент, который повысил уровень насилия и жертв на Ближнем Востоке. Я чувствую моральную обязанность как человек, от чьего имени в том числе действовали победоносные «западные» войска, не позволить этому всплеску насилия быть забытым.

Да, всё это произошло более 20 лет назад. Но мы не можем понять современный кризис с беженцами из Сирии и Ирака без понимания войны в заливе и без знания постколониальной истории этого региона. Ещё не так давно ИГИЛ постоянно подчёркивал несправедливость тех соглашений, которые западные державы заключили после окончания Первой мировой войны и распада Оттоманской империи, и видел в этом обоснование идеи создания Исламского государства на тех территориях. Да, это было для них лишь теоретической базой для нового витка насилия. Но мы всё равно не можем распутать весь узел противоречий в этом регионе без осознания того, что произошло 100 лет назад.

Я вижу такие вещи как этическое обязательство для каждого. Это непросто, но без осознания прошлого движение к чему-то позитивному в будущем невозможно. Помните этот оптимизм 1990-х, этот «конец истории» и всеобщую радость по этому поводу? Почему тема Холокоста оказалась такой трудной для Литвы в это же самое время? Потому что было ощущение – мы прошли тяжкий период, советский период, мы двигаемся к свободному и лёгкому либеральному капитализму, каждый сможет быть тем, кем он захочет. И все теперь равны, у всех одинаковый выход на международный рынок. Они не хотели в том момент углубляться в историю. Но вы не можете избежать этого, вы можете лишь делать вид, что она кончилась, её больше нет, но история никуда не денется.

Она, скажем, будет жить в памяти старшего поколения, и это и есть одна из причин, почему старшее поколение так настойчиво пытаются «отодвинуть» от молодёжи, от того, каким путём движутся сейчас страны. А на это старшее поколение реагирует в свойственной ему манере – выходит на демонстрации под советскими флагами или под националистическими лозунгами. Они боятся полного «стирания» их опыта, забвения того, что они пережили. И вы можете увидеть это в самых разных странах.

Люди, которые прожили всю эту историю в своих жизнях, знают, насколько она теперь «урезана», реорганизована. Солдат Иракской национальной гвардии, чьё свидетельство используется в «Highway 80», знает другую сторону истории. Фаня Бранцовская, которой довелось жить при четырёх разных режимах, польском, немецком, советском и литовском, знает об этом даже слишком много. Она была свидетелем того, что государство – это не стабильный концепт, это хрупкая сущность, которая может пережить коллапс так же легко, как какая-то корпорация, как какое-то общество, семья или индивидуум.

Собирая эти свидетельства, собирая эти судьбы, мы выступаем в роли своего рода «спасателей» истории – мы не хотим, чтобы нашу историю забрали от нас, редуцировали до уровня, который кому-то выгоднее. Заботясь об этом знании, мы становимся преградой на пути возникновения новых фашистских, националистических государственных формаций. И это знание можно потерять, если к истории будут подходить упрощённо.

Фрагменты перформанса Феликса Калменсона на открытии выставки «From a body I spent». Фото: Виктория Экста

При этом важно не забывать, что одну и ту же историю можно рассказать с совсем разных точек зрения.

Используя чьи-то свидетельства, я никогда не утверждаю, что вот это единственный, «истинный» нарратив. Люди субъективны, это вот земля и природа – объективны. Недавно я занимался одним проектом в Китае, там пустыня Гоби надвигается на окрестные деревни и поля. И когда мы изучили эту тему, выяснилось, что нарратив, которым привыкли описывать происходящее в этих местах, очень редуцирован, упрощён.

Сначала мы отправились в деревню, о которой сообщалось много раз в самых разных масс-медиа. Мы провели там несколько недель, общаясь с местными людьми, просто гуляя по окрестностям. Опросили где-то около сорока человек. И там были самые разные точки зрения. Но в конце концов выяснилось, что начальный посыл «пустыня пожирает деревни» был абсолютно неверен. Потому что пустыня здесь и была – на протяжении столетий, но людей с гор пересилили сюда и заставили «культивировать» эти места, возводить здесь деревни – таково было решение центрального правительства. А теперь пустыня возвращается. Просто потому что она была здесь всегда. И мы выяснили это всего из нескольких разговоров с местными и из одного короткого визита в тамошний архив.

Tides of Sand and Steel. Si Shang Art Museum. Пекин, Китай. 2017