В спиритуальном диалоге с бумагой

Разговор с московским художником Михаилом Молочниковым у рабочего стола

20/02/2019

Посетителей московской Крокин галереи, которая расположилась недалеко от Третьяковки в большой квартире неоклассического дома, до октябрьского переворота принадлежавшего доктору медицины Афанасию Моисеевичу Эберлину, встречает необыкновенная дверь. Она поделена на квадраты, и в каждом – автограф художника, чью выставку галерея уже показала. Основатель и директор галереи Михаил Крокин, смеясь, рассказывает, что полтора года назад старинный друг галереи художник Михаил Молочников, до тех пор там не выставлявшийся, никого не спросясь, втихаря, заполнил верхний квадрат в углу с внутренней стороны – попал в девятку. Стало понятно, что выставка непременно должна состояться.

Рисунок на двери вКрокин галерее

И вот наконец художник решил, что не просто готов встретиться со зрителем, но хочет пригласить его в тайное тайных своего искусства, туда, где в освобождённом от мыслей «метафорическом пространстве пауз-интервалов» рождаются его изощрённые образы, туда, «где цель определена, всё уже существует, и ничего больше не нужно». Выставка так и называется «Между мыслями», и до 10 марта Крокин галерея приглашает посмотреть, как художник обезоруживающе откровенно, отказавшись от рам и стёкол, демонстрирует свои новые графические серии и немного работ из прошлого. Трогательно прикнопленные листы заполнены филигранным биоморфным узором, они обегают стены бесконечным мерцающим фризом, символизирующим непрерывность живого процесса творчества, и в который раз опровергают рассуждения о том, что в эпоху «технической воспроизводимости» репродукция или картинка на мониторе способны оттеснить подлинник. Перед нами как раз тот случай, когда любая техника бессильна перед медитативным совершенством авторского касания, когда царит атласная гладкость или матовое свечение бумаги, когда тушь застывает, образуя тончайший рельеф, когда воздух по воле художника прорывает лист.

Михаил Молочников давно и хорошо известный мастер. Его коллажи, объекты-антенны, ширмы, маски, книги художника и листы станковой графики входят в собрания крупных музеев вроде Третьяковской галереи и ГМИИ им. Пушкина в Москве или музея Ван Аббе в Эйндховене. Его работы охотно покупают коллекционеры по всему миру. Он участник множества персональных и групповых выставок, кураторских проектов. Три года назад он вернулся в Москву после пятнадцати лет жизни в Берлине – хотел, чтобы дети учились в хорошей московской школе.

В огромной комнате его арбатской квартиры у одного из четырёх окон (Михаил работает только при свете дня) стоит рабочий стол, тут же домашними делами занимается жена и бегает босоногая малышка, пока двое старших на уроках. В этой уютной обстановке мы и поговорили о том, что помогает художнику существовать в гармонии с миром и какие мысли его посещают, когда ему всё-таки удается вынырнуть в реальность.

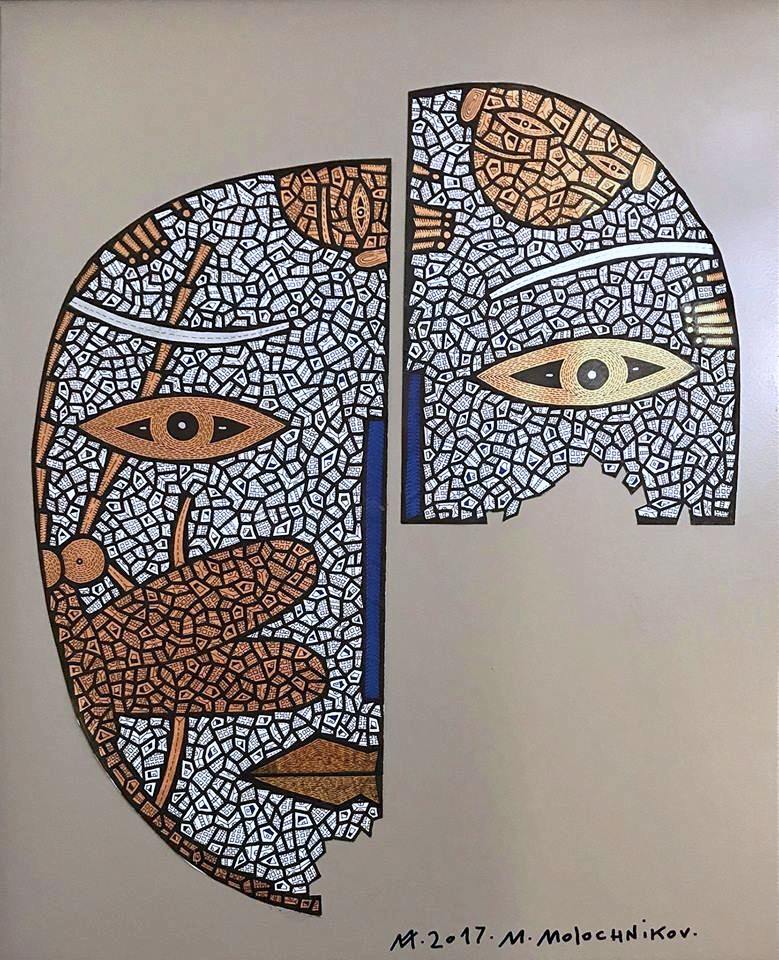

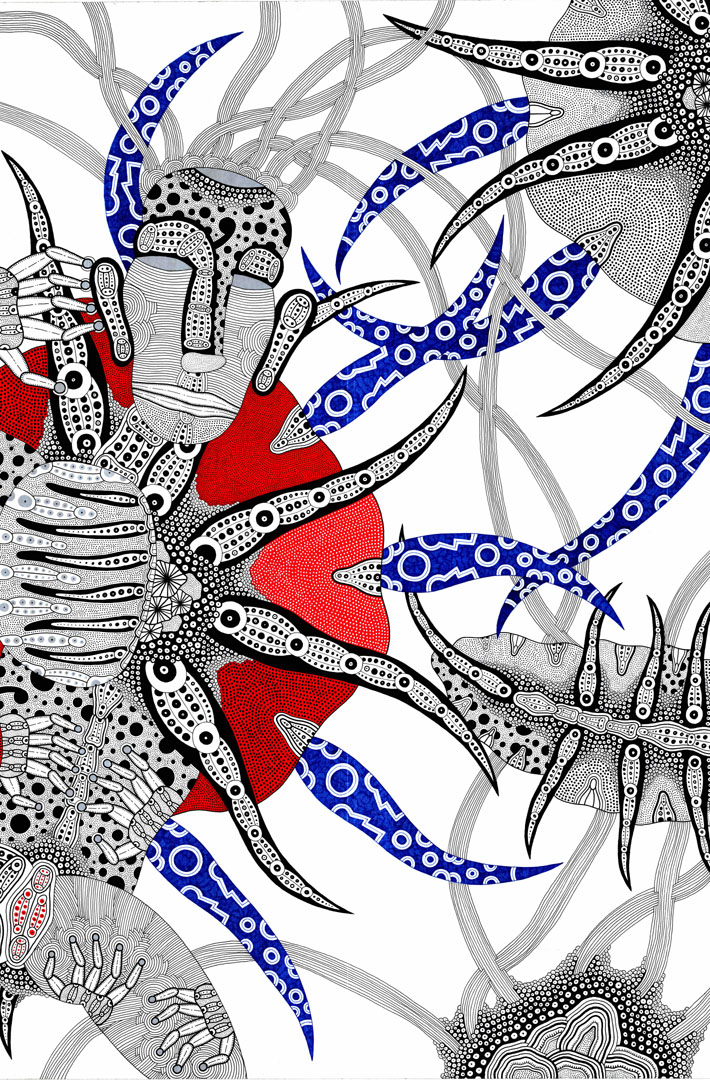

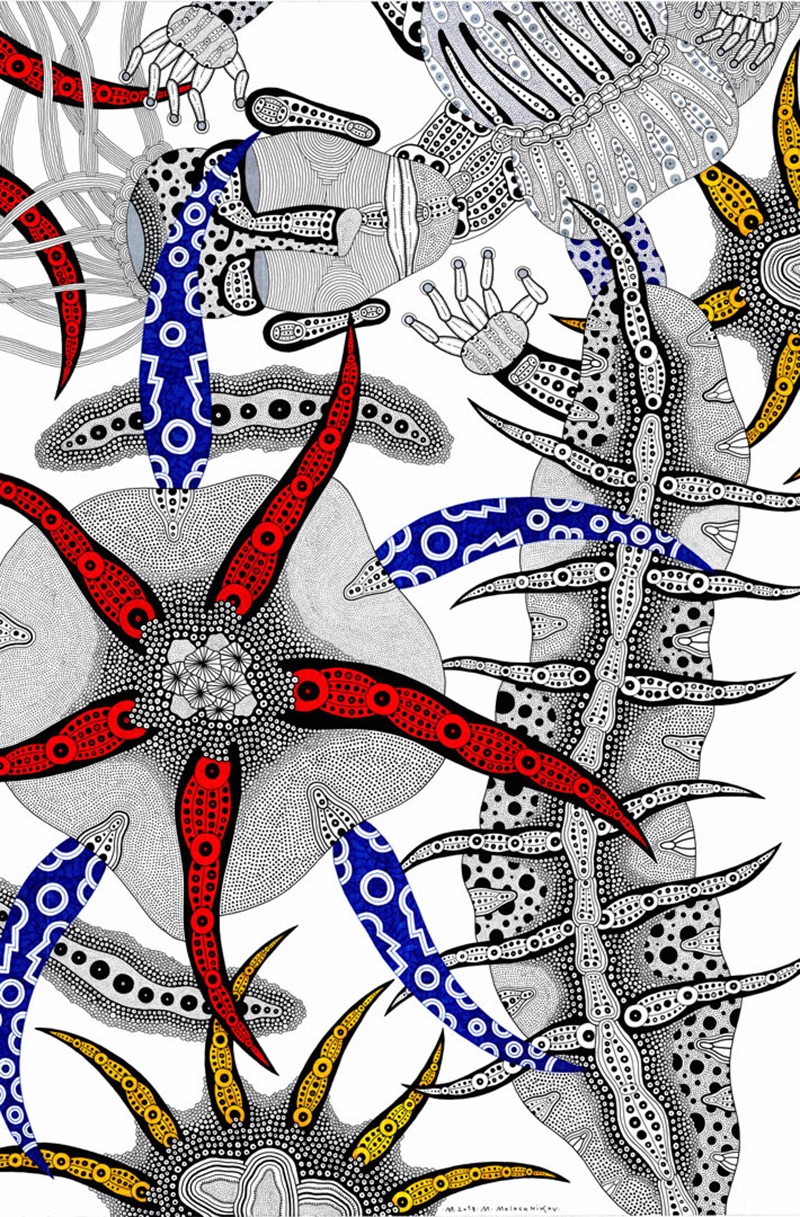

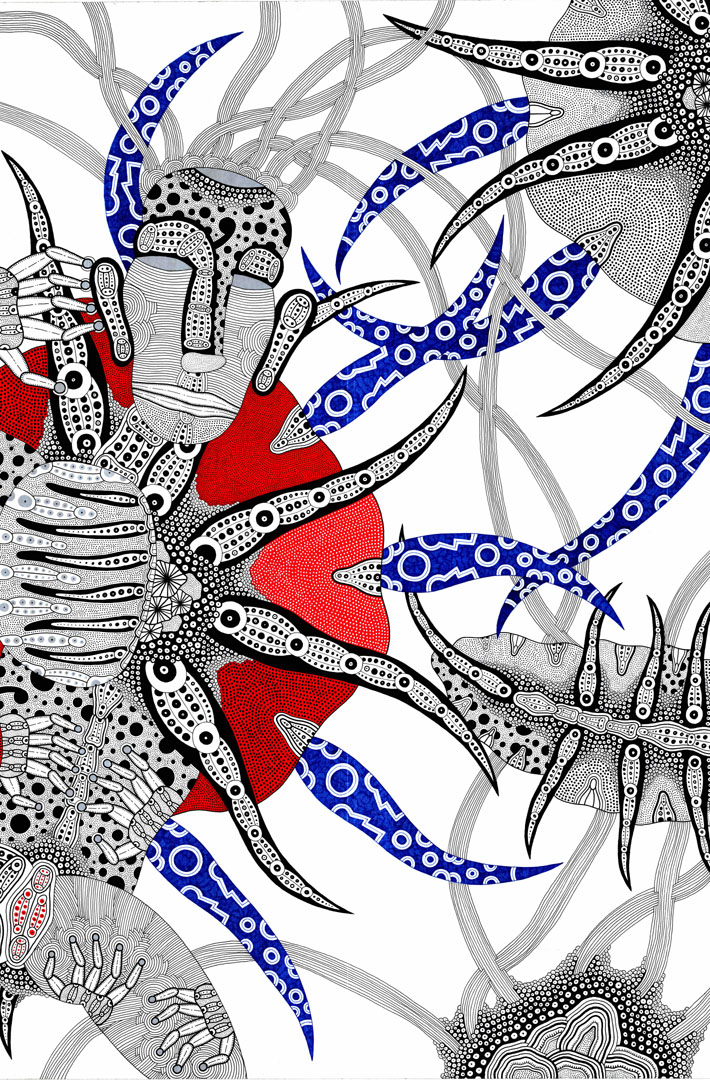

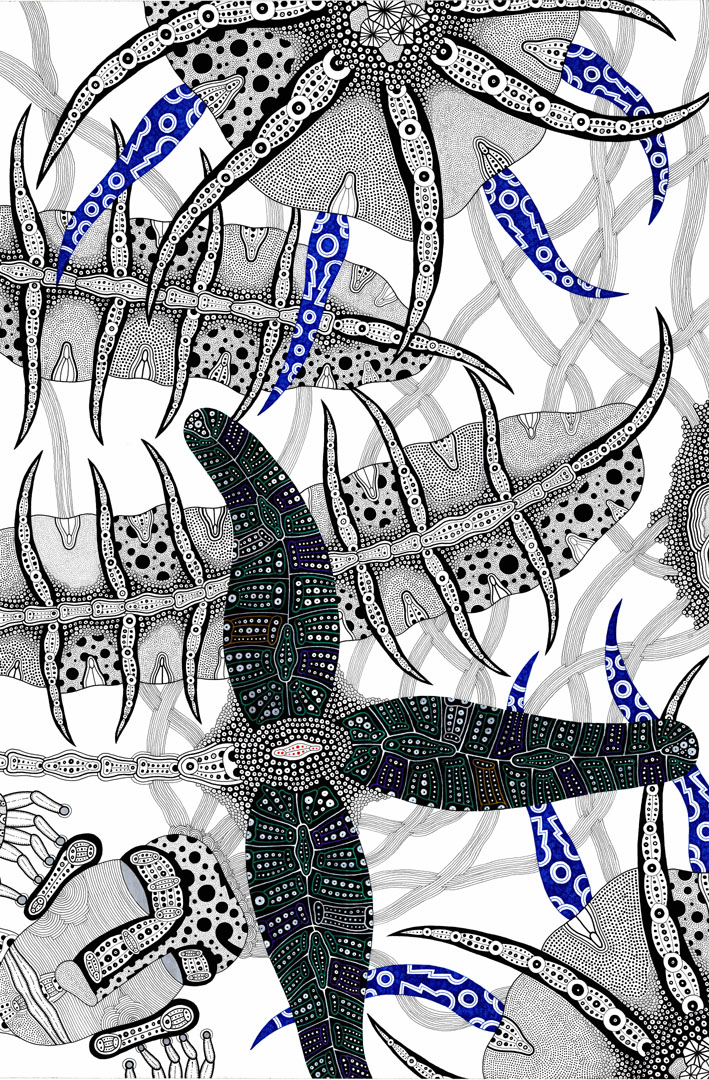

Михаил Молочников. Из серии «Путешествие между мыслями». 2018. Бумага, тушь. Courtesy Крокин галерея

Вас, Миша, часто представляют берлинско-московским художником. А кем вы себя ощущаете?

Я же буддист и, значит, гражданин мира. Я везде могу быть счастлив, слава буддам (улыбается).

В 1998 году, когда разразился кризис, я отнёс документы в немецкое посольство и через два года получил разрешение на ПМЖ в Германии. К тому времени я и здесь уже адаптировался, но решил уехать и, честно говоря, ни разу об этом не пожалел. У меня европейский паспорт, я свободен в передвижении по миру. Я жил в культурной столице Европы, среди музеев, выставок и коллекционеров. Мне это оказалось необходимо – я поменял картинку, обзор поменял. Но, конечно, мои корни в России, в Москве. И как человек, и как художник я сложился здесь.

Моя семья тесно вписана в нашу историю. Один дед чего стоит. Он окончил Академию художеств, но никогда художником не был. Он был управленцем и разведчиком. Сначала в Китае резидентом, потом директором музея Востока, работал в Коминтерне. Вся семья жила на Петровке, а он жил в гостинице «Москва» с работниками Коминтерна. У него было два высших образования, он знал несколько иностранных языков в отличие от меня. Про искусство дед никогда не говорил, а больше никто в семье к искусству никакого отношения не имел.

Предполагалось, что я буду учиться в МГИМО, но я дисграфик, и маме пришлось эту мечту похоронить. А я страшно увлекался тогда конструктором лего, и все решили, что моё будущее – архитектура. Так я оказался в Архитектурно-строительном техникуме им. Чечулина. Правда, маме пришлось дать взятку, чтобы мне помогли с сочинением (смеётся).

В техникуме вас учили академическому рисунку?

Да, и меня хвалили. Мои учителя прочили мне большие успехи в реалистическом искусстве. Там я встретил человека, который очень на меня повлиял. Я понял это со временем. Это был мой приятель, я с ним потом и не общался и даже не знаю, жив ли он. Но именно у него я научился независимости. Именно он показал мне, как важно рисовать то, что идет изнутри, и ничего не бояться. В школе я был аутсайдер с кличкой «Буржуй», меня как-то не очень любили. Но этот мой приятель продемонстрировал мне, что можно отличаться от других, выделяться и не беспокоиться по этому поводу.

Михаил Молочников. Из серии «Путешествие между мыслями». 2018. Бумага, тушь.CourtesyКрокин галерея

А почему вы не продолжили учиться в институте?

По распределению я должен был отработать три года. Я провёл эти три года в мастерской В.М. Гинзбурга и обнаружил, что та дикая совковая архитектура, которой там вынуждены были заниматься, меня совершенно не интересует. Нельзя было сделать что-то как Либескинд или группа «Мемфис», о которой я уже знал тогда.

Это ещё советские восьмидесятые? Откуда же «Мемфис»?

Я ходил на всякие архитектурные лекции со слайдами. Да и вообще у нас была насыщенная культурная жизнь. Какие-то фестивали, выставки. Я дружил с фотографом Игорем Мухиным, познакомился с Ганелиным, Чекасиным, Мамоновым. Я очень люблю авангардный джаз. Он научил меня импровизации вокруг основной мелодии – тому, что я хотел делать как художник.

Пока я сидел в конторе, я всё время рисовал. Потому что там режим был такой – полгода сидишь бездельничаешь, и потом за месяц тебе нужно всё спроектировать. Времени было полно, бумага была в неограниченном количестве – роскошная, госзнаковская. И вот тут я как раз понял, что никакая архитектура мне не нужна. А чтобы не попасть под статью о тунеядстве, я решил вступить в Союз художников. Там нужно было много всяких выставок всесоюзных, всероссийских и т.д. Помню, как-то вместе с Димой Гутовым мы стояли в очереди на выставком молодежной выставки. Я в Манеже даже висел тогда. Но потом для быстроты я нацелился в горком графиков на Малую Грузинскую. В графическую секцию меня не взяли. Мне сказали, что я занимаюсь дизайном, и это им не по профилю, но зато друзья из живописной секции, самой там продвинутой, приняли меня с радостью. Кстати, в немецкий союз художников я тоже смешно поступал. Когда я принес туда свои работы, меня не приняли, а приём у них только раз в год. Через год я привез не работы, а каталоги музейных выставок, в которых участвовал, и мне сказали, что вот теперь другое дело, и это даже чересчур, достаточно было бы и одного.

Из тех советских времен и мои литературные увлечения. Я люблю Беккета, Ионеско. Я читал Беккета, ещё когда он с Леонидом Ильичём Брежневым издавался под одной обложкой в журнале «Иностранная литература» (смеётся). С моим другом Игорем Вишневецким и Димой Прокудиным мы издавали самиздатский журнал «Равноденствие» на копире. Я делал оформление, опираясь на традиции русского авангарда, который меня уже тогда покорил. Малевич, Эль Лисицкий и Филонов мои герои с тех пор. Мы печатали Хармса, Вагинова, обэриутов, Якова Друскина. У нас были очень хорошие связи с Ленинградом. Этот журнал включён теперь в коллекцию Ленинской библиотеки.

Надо полагать, перестройку и новые времена вы встретили во всеоружии?

О да, мне повезло поймать волну увлечения российским искусством. Даже несмотря на то, что я не был ни концептуалистом, ни мосховским живописцем, ни с кем не кучковался и существовал сам по себе. Мои работы зажили бурной самостоятельной жизнью. Первые работы купили у меня в галерее Марс, и дальше всё пошло по нарастающей – выставки, пресса, коллекционеры.

Михаил Молочников. Фото: Ольга Абрамова

Сохранять самость в таком непростом окружении – очень сложное дело. Как вам это удавалось?

А я всю жизнь занимаюсь только тем, что мне нравится.

Я вспоминаю двух людей, утвердивших меня в моём выборе. Это Леонид Бажанов, которому я показал ранние работы, и он сказал мне, что да, это красиво. Правда, потом посоветовал писать холсты маслом два на полтора и в качестве образца сослался на живопись Ивана Чуйкова. Но я очень уважал мнение Бажанова, и меня здорово подстегнул его интерес к тому, что я делаю.

Вторым был Иосиф Бакштейн, который, напротив, совсем меня не оценил. Он был откровенен и заявил, что не знает, как меня классифицировать. В этом я разглядел намёк на мою особость (смеётся), а главное, Бакштейн в то время курировал выставку произведений австралийских аборигенов, и я её очень внимательно посмотрел. Это было гениальное искусство, и я навсегда зарядился его энергией. Возможно, оттуда мой интерес к архетипическому, подсознательному, мистическому, что с одной стороны привело меня к Джону Фрейзеру и его ритуально-мифологической теории, а с другой обратило к буддизму.

Вы настоящий практикующий буддист?

Конечно. Я читаю мантры и имею посвящение. Буддизм успокаивает душу. Особенно это важно здесь у нас. Мы же по-прежнему живём в стране Салтыкова-Щедрина, в агрессивном, лицемерном обществе, где очень высок порог ненависти. Ты выходишь на улицу и чувствуешь, что тебя не любят. Буддизм же не религия – это внутреннее состояние души. Состояние даже ближе к философии. «Введение в изучение буддийской философии» Александра Пятигорского – моя настольная книга. Я хочу, что бы мои дети, люди вокруг, консьерж внизу были в позитиве, чтобы их не обманывали, чтобы такая богатая страна не разворовывалась. Я переживаю за Кирилла Серебренникова и за эту бедную женщину, у которой умёр ребенок, пока она была в тюрьме. Я хочу быть социально активным, я хочу, чтобы наше общество менялось, я читаю мантры, чтобы всё было хорошо, но моей энергии на это не хватает. И чтобы я не погиб, застряв в состоянии шока, мой наставник учит меня отсекать всё тяжелое, легко отказываться и радоваться жизни.

Это очень трудно. Вот я скажу себе: мне всё равно – и не поможет же. Научите, как быть.

Когда ты много теряешь, то начинаешь многое понимать. Но есть специальный обряд-тренировка, когда ты берёшь что-нибудь дорогое для тебя и уничтожаешь. Как мандала Калачакры, которую долго-долго собирают и потом разрушают. Когда ты к чему-то привязан, ты зависим. Вот мои дети разбили любимые японские чашки или знакомые грохнули вазу XVII века. Жаль, конечно, но на самом деле всё равно (смеётся).

Михаил Молочников. Из серии «Путешествие между мыслями». 2018. Бумага, тушь.CourtesyКрокин галерея

Нужны, наверное, какие-то ежедневные определённые ритуалы.

Я рисую – вот мой основной ритуал.

Я работаю постоянно. Ольга Тобрелутс как-то хорошо сказала, что мы работаем каждый день, чтобы наша муза не ушла к другому. Я тоже работаю каждый день, но не потому, что боюсь быть покинутым музой, а потому что для меня работа – это медитация. Я получил разрешение во время работы читать мантры. Мои листы висят в тибетских монастырях. Там чувствуют их энергию. Когда я рисую, я весь погружен в работу, и мне хочется думать, что мою руку ведёт архетипическое подсознание. Может быть, поэтому ламы, с которыми я общался, говорили, что видят что-то похожее на мои изображения в своих медитациях.

Буддист чувствует энергию ваших работ, может даже выбрать их объектом концентрации, а что делать подле них человеку, спиритуалистически не одарённому?

Прежде всего все должны получать удовольствие. Одни получают удовольствие от самой работы, другие от её цены – есть такие люди, третьи получают удовольствие от обладания ею.

Мне в Берлин как-то написал человек о том, что на выставке в ГМИИ (выставка была лет 10 назад) увидел мою работу. Он купил каталог, добрался до моей фамилии и теперь хочет приобрести работу. Он покупал всё подряд прямо по каталогу (смеётся).

Самый лучший отзыв о моей работе я услышал от профессора Фрица Келлера, коллекционера из Вены. Он купил мой книжный объект и написал мне: «Ваша работа, Михаил, доставила мне детское удовольствие – я так смеялся!»

Насмотренный человек может оценить качество работы. Насмотренность – очень важный навык для любителя искусства. Я в Берлине как-то ехал на велосипеде и краем глаза увидел в витрине японского магазинчика маленький фрагмент какой-то необычной бумаги. Я остановился и за 10 евро купил этот лист, который оказался гравюрой XVIII века. Когда человек насмотрен, он может разбираться в вещах. Так что и мистически неодарённый человек может быть на что-то способен (улыбается).

Михаил Молочников. Из серии «Путешествие между мыслями». 2018. Бумага, тушь.CourtesyКрокин галерея

Что же тогда в вашем понимании составляет качество работы?

Меня всегда интересуют две позиции.

Во-первых, то, о чём говорил Филонов, – сделанность работы. Он превозносил «прелесть» упорной работы и считал её самым ценным в картине или рисунке. Мне, может быть, чья-то работа и не близка, но я всегда ценю её сделанность.

Во-вторых, это целостность, то есть адекватность замысла воплощению. И тут уже совершенно неважно, как человек рисовал – быстро, медленно, днями, месяцами. Имеет значение только соответствие. И ещё вслед за Гансом Зедльмайром я уважаю ремесло. Возможно, поэтому я не люблю концептуальное искусство и даже бываю довольно резок в оценках, что буддисту не подобает. Но я ведь хоть и посвящённый, но всё ещё ученик (улыбается).

Я думаю, что необходимо ежедневно совершенствовать технику своего искусства. Как в музыке или как в классическом балете – постоянная тренировка. В Берлине я любил слушать индийскую музыку и наблюдал, как музыканты готовятся, долго настраиваются и, только поймав волну, играют. У меня точно так же. Я должен быть всегда готов.

А как вы готовитесь, как начинаете работу? Делаете эскизы?

Нет-нет, никаких эскизов. Я работаю как моя младшая дочка Мишель – сразу.

Есть некий внутренний импульс, который рождается из наблюдений и переживаний. Чаще всего это какая-то биоформа. Тут я с классиками, и как Джон Рёскин провозглашаю принцип «верности Природе». Это может быть цветок, морская звезда, насекомое. Вот как-то в Берлине меня поразило растение со стручками, и целая серия работ ими наполнилась.

Это всё живет внутри меня, наслаивается, оседает. Я сосредоточиваюсь перед листом, ловлю волну и начинаю. Иногда из центра, иногда с краю. В моём рисунке не должно быть погрешностей. Никаких исправлений не предполагается. Я, слава буддам, так погружён и отрешён, что мне ничто не мешает, ни домашняя жизнь, ни дети вокруг. Я никуда не спешу. На рисунок уходит неделя, иногда две. Мой рисунок оживает, начинает расти, один элемент переходит в другой и третий. Я всегда помню и восторгаюсь Павлом Филоновым и вслед за ним осознаю свою работу как живой организм, который растёт как саморазвивающаяся модульная система.

Ваше рабочее место очень живописно. Здесь такое изобилие бумаги, замечательных инструментов, каких-то интересных мелочей.

Это я сейчас готовлю работы к выставке. Обычно моё рабочее место как у хирурга. Кто-то любит масло, любит грязь и хаос. Вон у Бэкона, говорят, была потрясающе грязная мастерская. Я другой, я не люблю хаоса. Обычно я с пристрастием выбираю бумагу, готовлю инструменты. Можно конечно рисовать пальцем или окурком как Зверев, но для меня инструмент – это очень важный элемент, с ним настолько срастаешься, что становишься как бы единым целым.

Я работаю немецкими изографами фирмы Rotring. Каждый из них имеет определённую толщину и даёт разного размера линию. Если я делаю многоцветную работу, то мне нужен и набор определённых цветов. Иногда в ход идут 20–30 инструментов с разной краской. Очень люблю английскую тушь Winsor&Newton У них и черная великолепная, и цветная даёт классный цвет.

Она бывает перламутровой, зелёной, ярко-жёлтой и т.д. Вдобавок к ней я использую ещё и французскую, и немного голландскую. Покупаю в основном в Англии. Никогда не смешиваю. Многое зависит от маркировок. Есть тушь, которая перекрывает черный цвет. У меня есть серия работ, где я рисую тушью по чёрному. Это очень эффектно. Вот смотрите – здесь три звёздочки, а нужно пять, чтобы перекрывала.

Ещё я люблю резать бумагу японскими циркульными ножами фирмы Olfa, они лучше немецких в сто раз. Эта фирма изобрела нож с ломающимся лезвием. У меня есть весь их модельный ряд. Я начал ими пользоваться в моих книгах-раскладушках, а потом перешел на плоскость. Благодаря ножам я получил новый элемент для творчества – воздух. Лучо Фонтана резал для этого свои холсты, а я вырезаю круги циркульными ножами.

Фрагменты экспозиции «Между мыслями». Фото: Ольга Абрамова

А не хочется иногда взять кисть, холст побольше и последовать давнему совету Леонида Бажанова?

Я график, я очень люблю бумагу и очень люблю работать с бумагой.

Графика вещь интимная, в ней много нюансов, тонкостей, внутренней глубины. Графика подразумевает совсем другой тип общения. Я всё время в состоянии диалога с бумагой, и надеюсь, он ещё продлится. Когда ты занимаешься своим делом, будды тебе помогают.

Пока это работает (улыбается).