«Искусство взламывает медийную реальность»

Разговор Сергея Хачатурова и российского художника Павла Польщикова, который рассказывает о том, как он, «производя пустые системы, демонстрирует эфемерность пропаганды…»

В стране, где любое свободомыслие грозит репрессиями, новое поколение художников обращается к стратегии «тихого сопротивления». Как один из вариантов своего воплощения она подразумевает создание особой коммуникации посредством шифров, криптограмм, облачных ассоциаций, не имеющих конкретного логического прочтения. На примере творчества одного из лидеров нового поколения российских художников Павла Польщикова обозреватель Arterritory.com в и куратор выставки «От очерка к вектору» Сергей Хачатуров пытается понять, как новое агрегаторное, объектно ориентированное искусство помогает выработать язык умной критики тоталитарных, террористических структур.

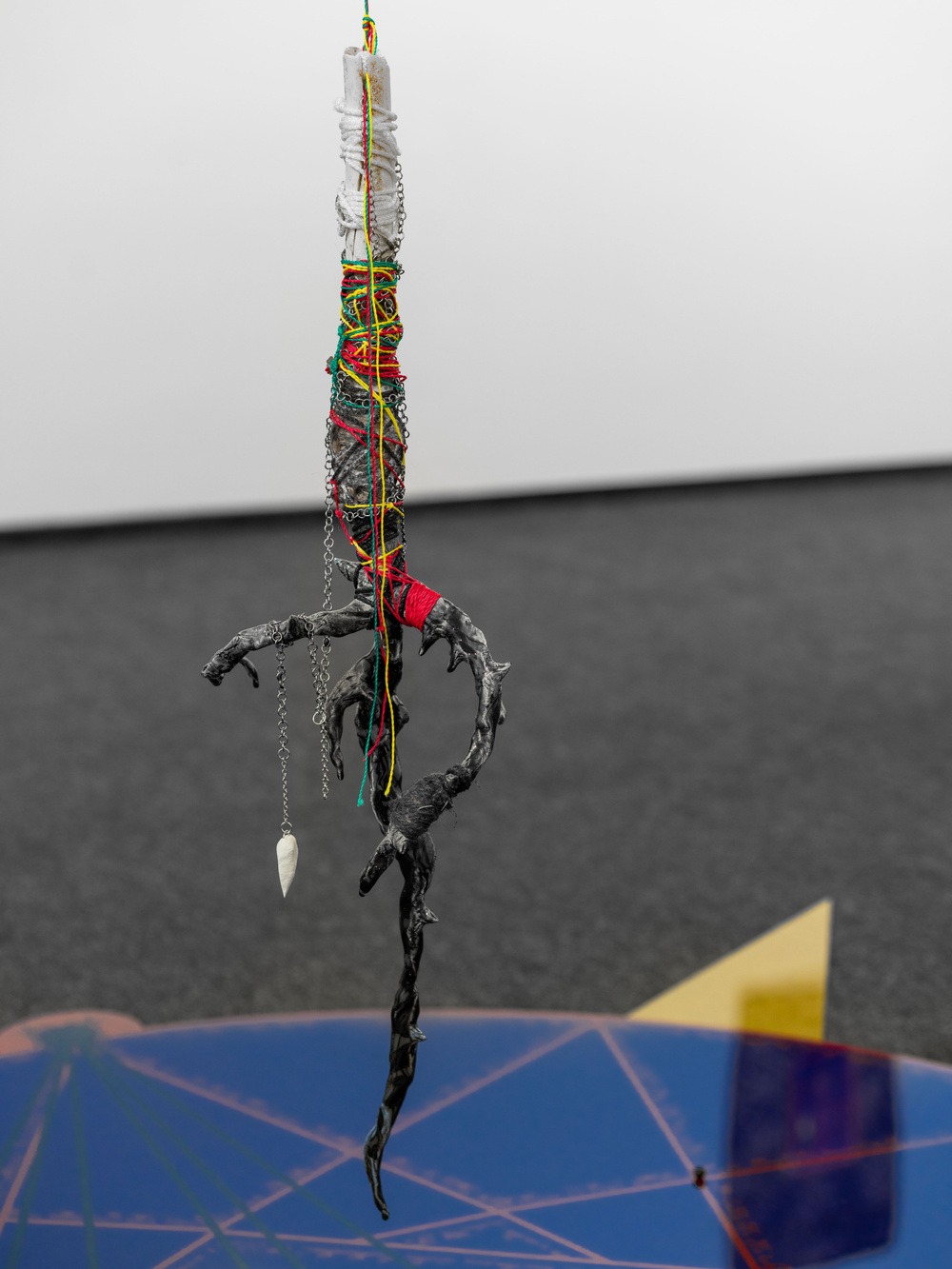

Red Order: arms race. Вид инсталляции. 2022. Фото: Varvara Toplennikova

В качестве своего диплома в Школе мультимедиа искусств имени А.Родченко ты защищал инсталляцию под названием Red Order: arms race. Это очень сложно придуманная и круто визуально срежиссированная эмблематическая, криптографическая структура, наподобие модулей искусства с сайтов арт-агрегаторов формата Ofluxo и Tzvetnik. Как интерпретировать твои работы вообще и эту в частности?

Здесь, наверное, стоит начать с некоего отступления: в российском арт-сообществе до сих пор доминирует методология производства искусства, ориентированная на московский концептуализм и его производные с понятной логикой, простыми, поддающимися прямой расшифровке метафорами и тотальным «текcтоцентризмом». Этот же подход сегодня доминирует и в большинстве арт-школ. Многие опусы этого «текстоцентризма» превращаются в литературное творчество. Сама эта методология часто подразумевает наличие каких-то «ключей», а интерпретация произведения подразумевает его почти литературное «прочтение». Мне же скорее близка методология, в рамках которой вещь, объект, образ не подчиняются тексту, не имеют конкретного аналога со словом. При таком подходе взаимодействие с произведением вообще не подразумевает возможности его окончательной расшифровки.

Pavel Polshchikov. The Lashes of Fire 1/3, 2022. Фото: Varvara Toplennikova

Твоя работа в принципе поддаётся интерпретации?

В ней нет конкретного сообщения, как и нет любования автономным формотворчеством. Это и не презентация наукообразного исследования, это создание некоего вайба, атмосферы, перформативной ситуации между зрителем и объектом. Сама эта перформативная ситуация предполагает создание некоего облака из референций, отсылок. Вместе они цепляют восприятие, но не для того чтобы донести какое-то сообщение, а чтобы создать специфическую рецептивную ситуацию. Здесь важно, что когда я говорю про атмосферу, то речь идет не о каких-то банальных культурных фреймах, а именно о ситуациях рецептивной неопределённости, когда процесс понимания запускается через какие-то отсылки внутри произведений, но каждый раз обламывается и пытается безуспешно пересобраться заново.

Pavel Polshchikov, Decagram // sacral mapping, 2022, (деталь). Фото: Varvara Toplennikova

Если работу пересказать нельзя, то, наверное, требуется рассказ об исследовании разных важных для тебя тем, что предшествовали созданию и повлияли на результат…

Во взаимодействии моей работы со зрителем, конечно, есть общие основания. Это сигналы универсального плана, позволяющие мыслить в заданной траектории. В этом контексте я бы сравнил произведение искусства с образом здания, которое погребено под песком. Торчит лишь шпиль. Обо всём другом – формах, пропорциях, декоре – можно только догадываться…

В случае с инсталляцией Red Order: arms race важен контекст места. Работа расположена в неоклассическом особняке Фонда «Екатерина» прямо напротив здания КГБ на Лубянке.

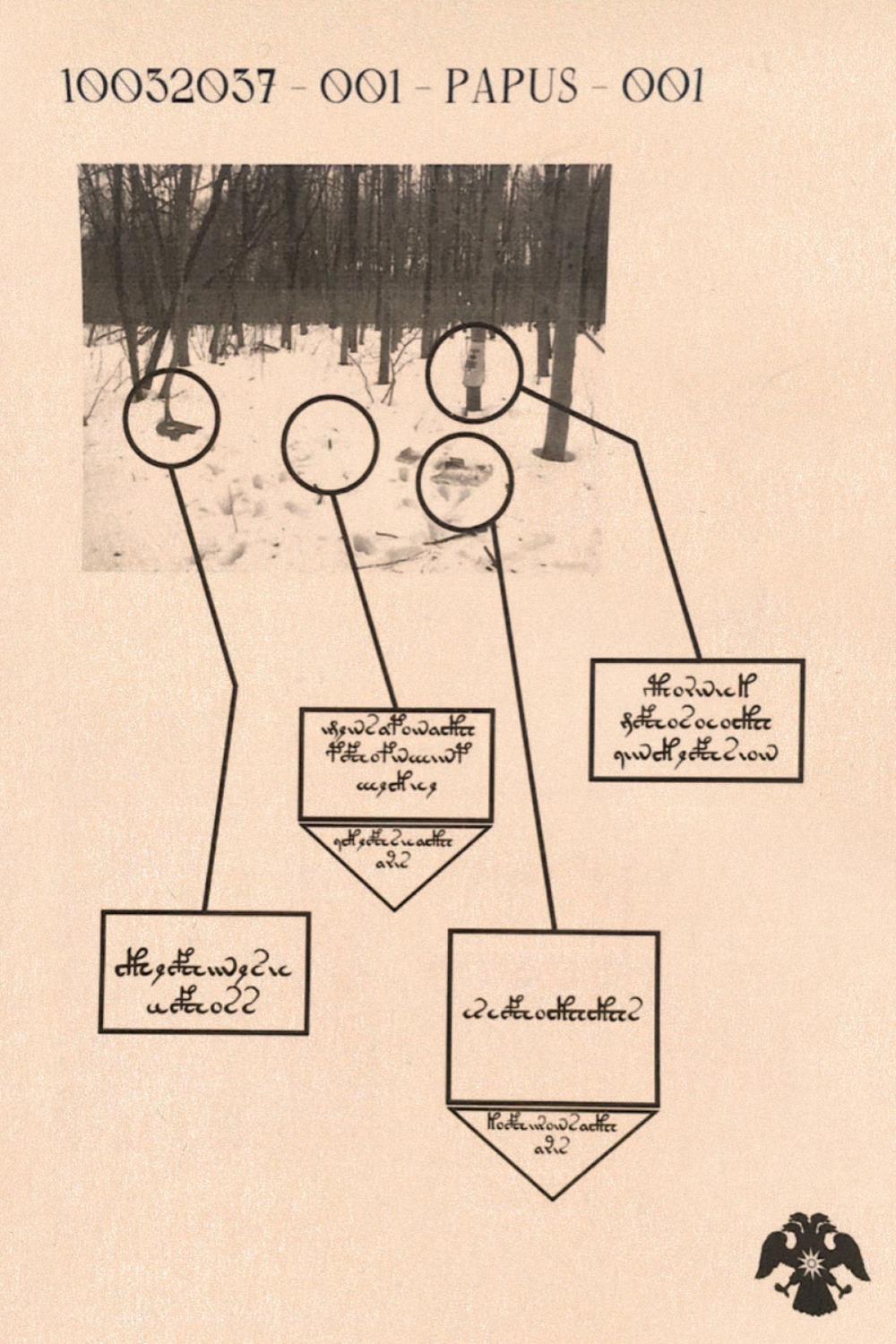

Сам этот проект – часть некоего мифотворческого цикла. Это некая вымышленная история про спецслужбистов, которые в своей работе используют оккультные практики… Даже из названий частей цикла – «Гонка вооружений» или «Красный порядок/орден» – можно догадаться о смысле… Также здесь вполне достаточно каких-то конкретных символов или артефактов – четырёхглавый орёл, и гадальная доска, и маятник, и испещрённые неизвестными письменами бланки, схемы, атрибуты вуду-магии… Всё это собирается в облако ассоциаций. Здесь можно провести параллель, например, с работами Мэтью Барни. Скажем, его цикл «Кремастер» – это шесть фильмов, множество инсталляций, текстов, документации. С одной стороны, это целый мир, связанный с биографией Барни, с его идентичностью и жизненной историей. Однако полностью декодировать эти произведения просто невозможно, хоть они обладают очевидной целостностью на уровне визуального языка и каких-то отдельных нарративов. В случае с циклом Red Order действует примерно такая же логика.

Также этот проект не стоит воспринимать как реконструкцию кабинета. Это медиальный перенос воображаемого архива в мир современного искусства. Некоторые символы (опутанный цепями нож советского НКВД, папки с документами, четырёхглавый орёл, криптограммы, верёвки) повторяются в разных частях. Важно и то, что вторая часть Red Order инсталлирована рядом с Лубянкой. Отдельное значение имеет ещё и сетевая репрезентация этого проекта, она добавляет дополнительные смыслы и лучше раскрывает контекст.

Один из понятных образов: стёб над государственной пропагандой. С одной стороны, это проекция мультика и фильма про «людей в чёрном» на постсоветский контекст. С другой – это отсылка на вполне конкретных спецслужбистов, которые с конца 1980-х пытались инкорпорировать в свою практику всякие оккультные темы.

Проект был придуман до 24 февраля. Первая часть (Red Order: footprints in the snow) была реализована 23 февраля. Опять же, сегодня эта тема стала особенно актуальной, поскольку в пропаганде, которую используют российские медиа, есть отдельные сумасшедшие эпизоды про прорицателей, предсказателей, интервью с советскими гэбэшниками, которые в 1990-е лечили людей наложением рук и т.д. Важно то, что эта доморощенная эзотерика существует сегодня в публичном поле…

Pavel Polshchikov. Pentagonal grounding device (vertical axis), 2022. Фото: Viktor Nikishov

Любопытно, ты желаешь отмежеваться от концептуализма. Однако вся эта постановка вопроса про секретные службы и оккультизм генетически связана, на мой взгляд, и с Сорокиным, и с Пелевиным, и с Пепперштейном…

Тут надо сказать, что хоть современное искусство взламывает существующую медийную реальность, при этом ему всегда необходимо ссылаться на уже устоявшиеся, каноничные тексты. То есть, с одной стороны, я не скрываю отсылок к московскому концептуализму, с другой стороны, логика, по которой собирается этот проект, имеет мало общего с искусством 1980–1990-х годов. Сегодня искусство интермедиально, завязано на социальные сети. Оно ориентировано на множественные медиа и агрессивно визуально. Мои сюжеты вроде бы встраиваются в логоцентричную критическую модель концептуализма и постконцептуализма, но переиначивают эту модель в согласии с медийной реальностью 2022 года.

Red Order: footprints in the snow. Вид инсталляции. 2022. Фото: Viktor Nikishov

Однако если более сложно понимать концептуализм, то придётся согласиться с тем, что он подразумевает не апологию текста, а его преодоление в конечном счете. Выявить все токсичные зоны текстовой культуры, шаблоны, догмы, стереотипы, бюрократизацию языка – вот задача игр концептуалистов с текстом (вспомним Дмитрия А.Пригова, Льва Рубинштейна, стенды Ильи Кабакова). В конечном итоге, сквозь частокол букв важно прорваться к пустоте дзен-буддизма, разве не так?

Да, суть в разных методах. В московском концептуализме, а главное, в тех формах искусства, которые базируются на его наследии, произведение часто является прямой метафорой чего-то, личной психотравмы, жизненного опыта и т.д. На мой взгляд, это слишком прямолинейный подход.

Pavel Polshchikov, Scrolls (horizontal axis), 2022. Фото: Viktor Nikishov

Концептуализм во многом протестное искусство с критикой существующего положения дел в политике, социуме и т.д. Можно ли твоё творчество назвать протестным?

Я считаю себя политизированным человеком с достаточно активной гражданской позицией. Для меня лично и сообщества, в котором я состою, – да, моё искусство протестное. Работает ли это на более широкую аудиторию? – Нет, не работает, как и большинство произведений современного искусства. Идёт война. И соответственно возникает вопрос о том, возможно ли заниматься не политическим искусством? Здесь есть развилка. Или мы делаем искусство, обращённое на крайне малую аудиторию, и тогда это искусство сложно устроенное и большому кругу не понятное, не обладающее силой агитационного памфлета. Либо нужно заниматься политическим активизмом, который важен и необходим, но не имеет прямого отношения к искусству. Я с большим уважением отношусь к тем, кто, например, занимается протестным акционизмом, мне близка их гражданская позиция, но как художники мне они не интересны.

То, чем я занимаюсь в своей художественной практике, отражает политические реалии, но не плакатно. Если ты занимаешься политическим высказыванием, необходима гигантская аудитория. Когда ты работаешь на аудиторию в 2000 человек, это не имеет смысла. Эти люди и так всё знают и солидарны априори. В принципе, любое сложное занятие (даже написание статьи про древнегреческие вазы) имеет в себе политическое измерение, микроотсылки, которые понятны профессиональному комьюнити. Но эффективным политическим высказыванием такое творчество не назовешь.

Pavel Polshchikov. Scrolls (horizontal axis), 2022, (деталь). Фото: Viktor Nikishov

По моему мнению, твой главный герой, который сегодня и важен, и страшен, это Империя с её претензиями, мифами, преступлениями. Так?

Да. В истории империя подразумевает надличностную цель, отрицание индивида в угоду государству, созидание безликого коллективного тела. Империя подразумевает, что государство не является совокупностью граждан, стало быть, отдельная жизнь человека не ценится. Империя одержима идеей исторического мессианства. Особенность российской ситуации сегодня в том, что империя существует внутри геополитической абстракции. Верхушка путинского режима живет внутри абстракции, а весь мир внутри неё уже не живёт. Правящая элита России живёт в очень хреновом школьном учебнике истории. Все эти темы про исторический реванш и войну взяты из XX века и в максимально вульгарной, не соответствующей духу времени форме.

Тут ещё стоит сказать, что любая тоталитарная и авторитарная идеология производит вал символики, эмблем, атрибутов. Основная цель этого производства в том, чтобы эта символика слилась с действительностью, заполнила собой все социальные пространства. В своей практике я занимаюсь тем, что демонстрирую симулятивность всех этих символических систем. Скажем, любая армейская атрибутика любой армии мира так или иначе может быть похожа на свастики. И буква Z здесь не исключение, само её присутствие в публичном поле не делает ситуацию более или менее пугающей. Важны не сами знаки и символы, а те социальные и политические процессы, которые они легитимируют.

Я собираю разные искусственно сконструированные, превратившиеся в абстракцию эмблемы и атрибуты и показываю, что внутри тех структур, которые они образуют, по сути ничего нет, только пустота. Через производство пустых систем я демонстрирую эфемерность пропаганды или идеологии. В этом есть некоторое сходство со стратегией группы «Новое словенское искусство». Их практика в общем-то сводится к демонстративному микшированию языков различных идеологий, к сочетанию, казалось бы, несочетаемых вещей. Например, в своё время на конкурсе плаката для югославской армии они взяли нацистский плакат, поменяли в нём слова, сдали на конкурс и получили первую премию, после чего конкурс пришлось отменить. Короче говоря, такая демонстративная, почти механическая небрежность в отношении символов – отличный инструмент освобождения от идеологии и властных дискурсов.

Соответственно ритуализированная церемониальная система, продуцируемая властью, при подобном вторжении оказывается эфемерной, и всё её дискурсивное величие обращается в прах.

Pavel Polshchikov. Red Order gonfalon, 2021. Фото: Varvara Toplennikova

Сейчас в московской галерее Syntax идёт выставка, в которой ты участвуешь с криптограммами. Я как куратор придумал для неё сценарий «От очерка к вектору». Он посвящён превращениям силуэтной, линеарной техники изображения – от времён наполеоновской империи, когда стиль очерковой гравюры был изобретён, до веб-панковских и тату-экспериментов новых зумеров. Посредством экспансии тиражной очерковой линеарной гравюры французская империя Наполеона, параллельно российская империя – Александра I, затем – Николая I, пытались захватить мир, описать его, каталогизировать, архивировать с оглядкой на античный канон красоты. Собственно, отчасти в этом суть самого стиля империи – ампир. На нашей выставке мы обнажаем химеричность тотальной претензии завоевать пространство. От всей империи сегодня остаётся облачный атлас чудесно, каллиграфически выполненных линеарных рисунков с зияющей пустотой внутри. Очень согласуется с твоими опусами криптограмм…

Да, это безумие тотальной рационализации эпохи империи Наполеона не может не завораживать. На выставке лежат книги – каталог музеев Наполеона. Гравёр Шарль Норман перевёл весь Лувр, все его экспонаты в бестелесный очерк. Когда мы смотрим ретроспективно эту затею, то понимаем всю её шизоидность. Это такой невроз, стоящий за стремлением к тотальной систематизации, и как любой подобный проект, он содержит в себе множество лагов и постоянно сбоит. Особенно это заметно на временной дистанции. Документация живописи в виде набора из чёрных линий – сегодня это хорошая метафора абсурдности таких предприятий. Действительно, есть параллели с моей стратегией использовать техническую графику ради выявления пустоты идеологических систем.

Pavel Polshchikov. 13th Department report №2037 1/3 2022

Как тебя увлекла тема технической графики, документации?

Важен детский опыт. У меня нет никакого академического художественного образования. Но так получилось, что в пять или шесть лет я попал в Лувр, и моя мама отвела меня в отдел Ассирии и Вавилона. Там я впервые увидел глиняные таблички с клинописью. Потом ещё несколько лет я пытался рисовать эту клинопись по памяти, по факту получалось своего рода автоматическое письмо из несуществующих знаков. Также в детстве, помимо игры в солдатиков, я воспроизводил армейский документооборот, то есть писал тексты приказов, рисовал карты и т.д. Ну, и поскольку родители у меня по образованию химики, то я часто разглядывал книги про строение молекул, деление клеток и т.д. У меня малый опыт общения с чисто художественными задачами (перерисовать натюрморт или портрет), но автоматическим письмом я занимался уже с пяти лет. Ретроспективно я понимаю, что это оказало большое влияние на мою художественной практику.

Pavel Polshchikov. The Lashes of Fire 3/3, 2022, (деталь). Фото: Varvara Toplennikova

Твой путь важен в плане процесса становления стратегии, которую я бы обозначил как «несовпадение». Можно находиться в общении с разными системами коммуникации, но никогда не совпадать ни с какой, не попадать под ее диктат, не становиться заложником догмы и шаблона… Возможно, в этом суть так называемого объектно ориентированного, или агрегаторного искусства, которое ты представляешь, Павел…

Я бы не сказал, что я или кто-либо ещё занимаемся именно агрегаторным искусством. Терминология ещё не установилась. Для меня самое важное в искусстве, которым я занимаюсь, это интермедиальность. Произведение сегодня распылено между разными модусами существования и взаимодействия. Если постинтернет понятно как создаётся: из цифры образ переводится в аналог, в материю, то здесь задействуется сразу множество вариантов. Наличествует некая распылённость образа в цифровом, аналоговом пространствах. Произведение может одновременно и в галерее быть, и залитым на веб-сайт, опубликованным в зине и т.д. В тематическом плане так называемое агрегаторное искусство достаточно часто связано с выстраиванием герметичных вселенных, которые развиваются исходя из собственных автономных логик.

Pavel Polshchikov. The Lashes of Fire 3/3, 2022. Фото: Varvara Toplennikova

В альтернативном художественном процессе создаются разные сообщества, обращающиеся к интермедиальному искусству. Расскажи о том, одним из участников которого ты являешься: ИП ВИНОГРАДОВ.

Опять же, нельзя сказать, что мы все занимаемся «интермедиальным» искусством, потому что тут нет какой-то чёткой терминологии, да и мы не стремимся её изобрести и как-то себя маркировать. Но понятно, что нас объединяет много общих стилистических и методологических моментов. Что касается конкретно нашего комьюнити, то история здесь достаточно простая. В декабре 2020 года на московском заводе Энергоремонт несколько художников сняли себе мастерские и параллельно решили открыть выставочное пространство. Потом часть ребят выключилась из этого процесса, например, я стал резидентом только в апреле прошлого года. На сегодняшний день наша команда такова: Миша Гудвин, Наташа Перова, Слава Нестеров, Рома Казус, Антон Кушаев, Саша Лемиш и я. Само название «ИП Виноградов» – указание на юридический адрес индивидуального предпринимателя, по имени которого мы арендуем помещение на заводе, это своего рода шутка над теми институциональными и экономическими реалиями, в которых мы существуем.

Вообще, мы с некоторым скепсисом относимся к (пока ещё) мейнстримной части художественного процесса в современной России. Нам не нравится, что показывают большинство галерей и музеев и то, как они это показывают. Во многом это и послужило импульсом к созданию собственного пространства. Во многом благодаря соцсетям мы можем аккумулировать достаточную аудиторию, тем более что помимо нас в России существует достаточно количество похожих площадок, и мы достаточно тесно общаемся. Так или иначе, мы не одиноки в своих начинаниях, и вообще у меня лично есть стойкое ощущение, что подобные альтернативные площадки будут становиться всё более влиятельными.

Верхнее изображение: Павел Польщиков. Фото: Viktor Nikishov