Дочь агента ФБР. Интервью с художницей Вирджинией Колуэлл

29/07/2013

Хотя на Цесисском фестивале искусств 2013 года уже отыграли заключительный концерт, художественные выставки будут открыты до 31 июля. А значит, «Летние чтения» в помещении старой пивоварни можно посмотреть ещё два дня. В многонациональном составе тамошних художников участвует Вирджиния Колуэлл (Virginia Colwell), которая родилась и выросла в США, в штате Небраска, но вот уже четыре года живёт и работает в Мехико.

Если начать знакомиться с «Летними чтениями» сразу от меcта продажи билетов, то работы Вирджинии Колуэлл окажутся первыми по курсу, справа от входа. Два видео и рисунки шариковой ручкой. В одном из видео, которое называется The Following, по натянутому канату идёт мужчина. Кадры сняты в 1980 году в Пуэрто-Рико. За два года до этого то же самое в возрасте 73 лет проделал отец мужчины, Карл Валенда, который в своё время основал семейное цирковое объединение акробатов The Flying Wallendas. Проход по канату в 1978 году стал роковым для Карла Валенды. Он погиб, сорвавшись с высоты 350 метров. В видео, представленном на экспозиции, его сын, Рик Валенда, завершает тот незаконченный трюк.

Это видео в 1980 году снял на любительскую камеру отец Вирджинии, который за те годы, что художница живёт в Мехико, стал центральной осью её творчества. Он был агентом ФБР и скончался, когда Вирджинии было десять лет. Среди того, что осталось в память об отце, – огромная папка, в которой он собирал архив всей своей карьеры. В детстве, копаясь в этой папке, Вирджиния даже не представляла себе, что впоследствии эта папка станет питательной средой для её творчества.

Вирджиния Колуэлл получила степень бакалавра истории и антропологии в Университете Вирджинии, затем два года изучала архитектуру в Барселоне. Её работы выставлялись в США, Испании, Мексике, Великобритании и Германии. Недавно она получила стипендию от фондаJumex, который собрал самую обширную коллекцию современного искусства в Мехико.

Художница Вирджиния Колуэлл

«Многие истории, с которыми я сегодня работаю, берут начало во времени, когда мой отец был близок к смерти», – говорит в интервью Колуэлл. – «Несколько лет он был болен раком, и всё это время мы знали, что он умрёт. Я ведь была ребёнком и воспринимала это своеобразно. Уже в том раннем возрасте я осознавала невероятную, казалось бы, вещь – что кто-то из родителей может умереть. Я знала, что на самом деле это совершенно возможно и произойдёт совсем скоро. Догадывалась о хрупкости жизни. Я была одержима отметками и свидетельствами времени. Множество раз перекладывала семейные фотографии в альбомах. Вела дневник, в который скрупулёзно заносила всё течение дня. Не потому, что мне очень нравилось писать, а потому, что верила, что сохраню то, что ускользает сквозь пальцы. Заставила отца записать видео – что он хотел бы мне сказать, когда я вырасту. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что в этом была одержимость. Как у ребёнка у меня не было концептуального багажа, чтобы всё это осознать, но во мне включился какой-то механизм, определяющий, что нужно делать. В свою очередь, почти наиболее банальными были сами варианты – фотоальбомы, дневники. Более острые и захватывающие выводы я сделала только позже. Конечно, это выводы о том, сколь мало эти приёмы могут ухватить и сохранить для вечности. Именно те вещи, которые, как кажется, сохраняют воспоминания, совсем не работают. Поэтому меня так впечатляют история и документация, ведь на самом деле так мало сохраняется из того, что происходит. Но только на этих осколках памяти мы и пишем историю».

Ты родилась в США, жила в Барселоне и уже долгое время живёшь и работаешь в Мексике. Расскажи о сцене современного искусства в Мехико. Ощущаешь ли ты свою причастность к ней? Какова она?

Я не училась там и не росла плечом к плечу с нынешними мексиканскими художниками, однако у меня широкий круг знакомств. Многие из товарищей по учёбе в Барселоне сейчас живут в Мехико и работают или редакторами журналов, художественными критиками, архитекторами, или управляющими галереями.

Художественная среда Мехико меня восхищает, потому что она маленькая, но эта горстка художников находится в центре всеобщего внимания. В Мехико высокое качество культурной жизни – художественные музеи мирового уровня и отличные коллекции. Жизнеспособность, интенсивность бьют ключом, но в то же время все друг друга знают и нет живодёрской конкуренции. Поскольку возможностей себя реализовать более чем достаточно. Опять же, на расстоянии вытянутой руки находятся Нью-Йорк, Берлин, Лос-Анджелес.

Можно ли сказать, что Нью-Йорк для молодых художников – это «вчерашний день» и сейчас в топе Мехико?

Из-за дороговизны жизни Нью-Йорк больше не так привлекателен, это правда. Динамика искусства там, конечно, выдающаяся, но при этом идёт невероятная борьба за выживание. Многих художников Нью-Йорк уничтожает. В Мексике встречаешь гораздо больше поддержки.

Расскажи, что именно хранится в архиве твоего отца и почему это для тебя столь важно?

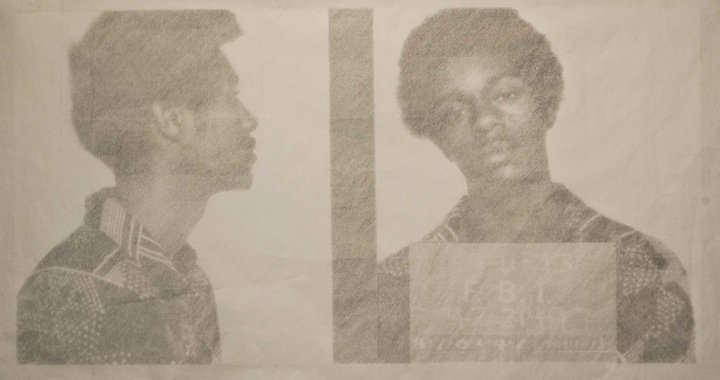

Уже в детстве, в возрасте шести-семи лет, я часто перебирала и рассматривала эту огромную папку в виниловой обложке с металлическими кольцами. Отец в неё складывал какие-то доказательства преступлений, которые он раскрывал во время своей карьеры в ФБР. Среди прочего – документация дел; газетные вырезки, в которых говорится о задержании или заседаниях суда; фотографии преступников, сделанные в участке, – вероятно, отец сам их снимал. Снимки разных знакомых, грамоты, фотографии коллег. Также снимки, сделанные во время патрулирования. Своего рода профессиональный дневник.

С течением лет архив пополнился добавленными мною материалами, которые, на мой взгляд, для этого подходили. У отца была видеокамера, на которую снимались обходы и обыски. Однако на эту же камеру снято и «домашнее видео», например, как он в бассейне учит меня плавать. Эту плёнку я тоже положила в папку, а также мои заметки, которые я делаю, работая над художественными объектами. Это уже не только ностальгическое воспоминание об отце.

Когда ты поняла, что рабочий архив твоего отца становится источником твоего творчества?

Меня всегда интересовала история – то, как мы понимаем прошлое и строим рассказы на документальных свидетельствах. Эта тема даёт очень много направлений, применимых в искусстве. Архив отца послужил тут отправной точкой, это я осознала лишь недавно.

Меня поражает, что документы следственных дел невероятно скучны и сухи, но они, написанные на одном небольшом листке, решают судьбу индивида.

А также то, что язык документации совершенно свободен от каких-либо моральных нажимов. В нём не проявляется отношение, присутствует только перечисление фактов. Именно это делает интересным историю – как документы интерпретируются впоследствии, какую окраску мы им придаём?

То, что я работаю именно над архивом отца, держит меня в постоянном напряжении. Между собой как дочерью, которая знала этого агента ФБР с совсем другой стороны, и собой как гражданином, в чьих интересах свершается правосудие. Субъективная и объективная точка рассмотрения сталкиваются на каждом шагу. Это крайне скользкое пространство, в котором исторический нарратив я не воспринимаю как сам собой разумеющийся и высеченный в камне. Именно поэтому он представляет собой искусство, а не академическое исследование.

Почему ты связываешь с искусством такие мрачные темы? Уголовные преступления, катастрофы и несчастные случаи...

Звучит смешно, но это рассказы, на которых я выросла. Для меня это близко и знакомо. Я на них смотрю иначе.

В свою очередь, приоритет в моих интересах – это не то, насколько мрачны и негативны эти истории, а то, насколько они комплексны, сложны, многоуровневы. Меня интересует серая зона, в которой так трудно понять, за кем правда. К сожалению, часто так бывает, что именно в трагических и печальных историях встречается самая большая моральная неопределённость.

Хотя я и не стараюсь найти верные ответы. Скорее, танцую в кругу событий, в поисках разнообразных точек зрения.

Расскажи об отце. Не возникают ли противоречивые эмоции, ведь ты одновременно помнишь его как своего отца, но в то же время в череде уголовных дел из его архива появляется совсем другое лицо этого человека, возможно, не всегда столь симпатичное, как хотелось бы?

Он скончался, когда мне было десять лет. У меня остались лишь зыбкие воспоминания о нём как об отце, а о нём как об агенте я могу узнать только из фрагментов документации, и на самом деле у меня нет понимания, каким он был в своей работе – насколько неприятный, насколько честный, имел ли он обыкновение пытать задержанных. Но именно потому, что я знала его только в детстве, у меня есть эта дистанция, которая позволяет на него смотреть как на образ, использовать его в работах как конкретного героя – агента как такового. Может быть, это бесперсональный способ, как говорить об этом. Но мне это позволяет менять роли своего повествования. Как дочь или как исследователь. Для меня важно то, что я осознаю, какую роль в какой момент я играю.

А что о твоём искусстве думает твоя семья? Например, мама?

Мама меня очень поддерживает. Я её очень часто привлекаю, когда готовлюсь к выставкам и чисто практически нужна рука помощи. Большую часть навыков, которые у меня есть в работе с разными материалами, я получила именно от неё.

В свою очередь, уголовные расследования для нас для всех обычное дело, потому что мой дедушка по папе был агентом ФБР, а позже стал судьёй. Это рассказы, в которых мы изо дня в день жили, росли. Именно мама лучше других знает, насколько на самом деле работа в ФБР скучна и утомительна. Именно она каждый вечер ждала дома своего мужа и постоянно выслушивала его рассказы о ежедневные заботах и проблемах. Это не какой-то такой особенный и неприкосновенный опыт.

Моей маме – так же как и всем жёнам полицейских и агентов – могло показаться не столь приемлемым, что я слишком много расспрашиваю. Жена – это тот человек, который, если так можно выразиться, вместе со своим мужем принимает сторону ФБР. Существуют различные системы, в рамках которых расследуются дела. Например, существенно отличается то, как работает ФБР, и как это делает ЦРУ. Именно поэтому я осознаю, что нет ничего совершенно объективного. Даже отношение к происходящей в настоящий момент войне против терроризма. Беспрестанно изменяется законодательство, что ещё больше усложняет всё дело. Когда я расспрашиваю о делах ФБР, насколько этичны приговоры, маме это совсем не нравится, она от этого дистанцируется. Например, от того, что портреты преступников в архиве отца – почти всегда афроамериканцы.

Тема фестиваля искусств в Цесисе – рассказывание историй (storytelling). Что это означает для тебя? В одном из интервью ты упомянула, что не стараешься пересказывать исторические события.

Во всех рассказах, которыми я делюсь в художественных работах, важным элементом являюсь я сама. Или события должны быть связаны со мной, например, через отца. Или это мой голос, который можно слышать в работе. В рисунках важна сила нажатия моей руки.

Когда я читаю уголовные дела, меня реже интересует конкретное повествование о преступнике, который что-то совершил. Скорее контраст между сухим языком, которым в документе детально зафиксированы события, и тем, о чём на самом деле они свидетельствуют. Грабители банков нередко были готовы на воровство из-за нескольких сотен долларов. Значит, это рассказ о большой бедности.

Конкретные уголовные дела – это способ, с помощью которого я могу говорить о подтексте. Я влезаю внутрь серой зоны. Мне хочется «размять» слишком упрощённые и жёсткие сюжеты – коррумпированный полицейский, преступность отбросов общества и т.д. За десятилетия эти стереотипы приелись и мешают увидеть более выразительный рельеф жизни. В каждой стране на основании её истории, разумеется, существуют шаблоны того, как интерпретируются такого рода истории – произошло ли это в Восточной Германии, Великобритании или США. Не всегда мы это осознаём.

Гораздо больше, чем ответы, необходимы вопросы, которые я и стараюсь задавать.

Твоё поле вдохновения – это всё же очень конкретная область: борьба с преступностью. Где тот рубеж, когда ты художник, а не просто сыщик?

Я исследую старые уголовные дела, которые больше не актуальны. Дистанция во времени для меня важна; я не могла бы работать сегодня, например, с материалами Wikileaks, потому что я легко потеряла бы рубеж между искусством и чем-то сходным с журналистикой. Исторические события предоставляют зону комфорта, хотя нередко я себя подстёгиваю, а не является ли это на самом деле недостатком храбрости – избегать искусства как политической активности...

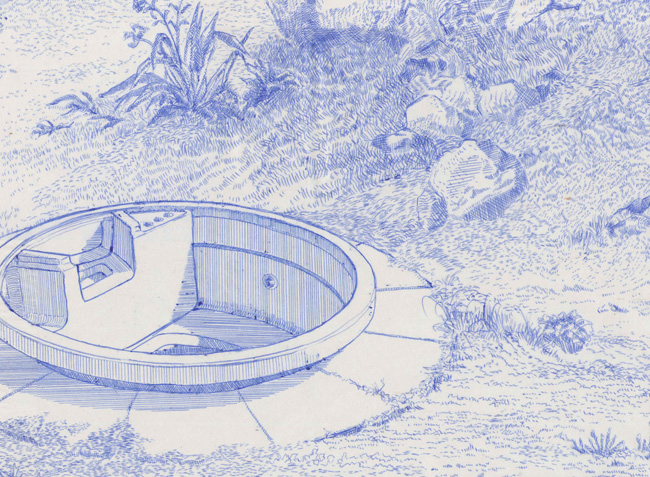

Отдельного рассказа заслуживает история с делом Дуразо в 1984 году, которому также посвящены рисунки шариковой ручкой, выставленные в Цесисской пивоварне. Документы о ходе дела точно описывают проблемы Мексики, и это совсем не лестно.

Дуразо был шефом полиции, которого мой отец арестовал у него на вилле, представленной на рисунках. Дуразо торговал оружием и наркотиками и был очень коррумпирован. Читая документы, я сделала выводы, что он был задержан по совсем другому поводу, поскольку был замешан в планировавшемся вооружённом нападении на президента. А вовсе не за то, что занимался наркобизнесом или коррупцией, – такое в Мексике никого не волнует.

С момента своего легендарного заключения под стражу Дуразо тем не менее стал в Мексике иконой коррупции. Поэтому, рассказывая сегодня о конкретном человеке и его уголовном деле, которое уже принадлежит истории, я могу говорить о проблемах, которые всё ещё актуальны для Мексики. Дело Дуразо такого свойства, что оно дотянулось до наших дней гораздо существеннее, чем я вначале вообще могла себе вообразить.

Если мексиканцы определённого поколения увидят эти мои рисунки, для них сразу будет ясно, о чём идёт речь. Поэтому крайне интересно их показать также в других местах, например, в Цесисе, где без предисловия никто даже не угадает, что это за дом и что он символизирует.

Такое чувство, что то, что ты делаешь, также очень важно для тебя лично. Можешь ли ты вообразить ситуацию, когда не будет никого на свете, кто бы увидел твои работы, но ты всё равно продолжала бы заниматься искусством?

Я ещё очень много чего не сделала. Вначале я вообще ничего толкового не создавала. Почему? Потому, что то, что я делала, было всего лишь поиском. Я хотела найти такие ракурсы, чтобы это наполнилось смыслом ещё для кого-то. Изначально я просто документировала то, что прочла, открыла, обнаружила. Это не была художественная работа. Мне недоставало ясной канвы метафорического рассказа, который сделал бы это искусством. Я ещё экспериментировала. Теперь по-другому. Теперь я чувствую потребность это продемонстрировать на публике, поскольку формируется дискурс, в котором я хотела бы участвовать своими работами, который меня интересует. Кроме того, я ощущаю ответственность – я должна поделиться информацией, которую я собрала. Это может очень пригодиться историкам, поскольку в моём распоряжении то, к чему они, может быть, никогда не имели доступа.

Но что с теми зрителями, которые не являются историками? Семья с детьми входит в художественную галерею и видит твои работы. Это для тебя важно?

Не знаю. У меня подозрение, что другие художники думают больше о своей аудитории, чем я. У меня не апатичное отношение к публике, но я точно не жажду внимания. Меня больше интересует пусть один, но полный содержания разговор.

Чтобы постичь мои работы, где изначальный контекст всё-таки важен, поскольку является отправной точкой, мне кажется, необходим внимательный зритель. Такой, который готов углубляться в тему. Знаю, что я сама не всегда такая. Это довольно высокая планка требований со стороны художника.

Создавая свои работы, я зачастую думаю об одном посетителе – идеальном зрителе. Который в одиночестве прошёлся бы по выставке, что, разумеется, абсурдно. У него было бы достаточно времени, а также внимания, терпения и интереса. Возможно, это потому, что тогда, когда я сама начала интересоваться современным искусством, то порой переживала этот феноменальный миг, который происходил в контакте с ходом мысли художника, – через его работу, которую ты понял и которая тебе «сорвала башню». Очень интимный момент!

Я скорее хотела бы сравнить себя с писательницей, чью книгу люди читают в одиночестве; и вот там осуществляется эта интимная связь – читателя и автора

Вирджиния Колуэлл в своей мастерской