Пауза. И только потом – слово

29/08/2013

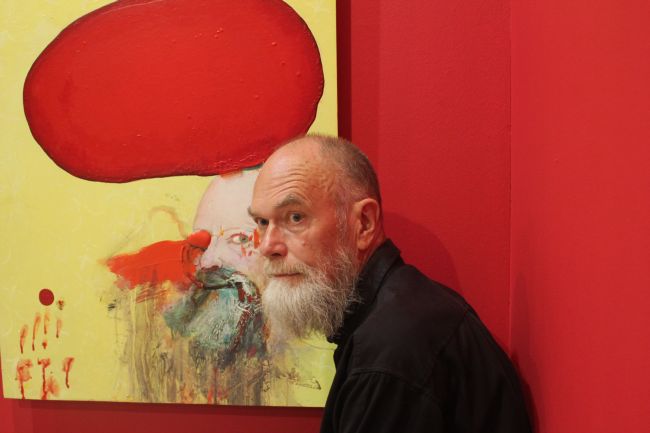

Илмарс Блумбергс сидит в просторном холле выставочного зала «Арсенал». На нём – чёрная рубашка, чёрные штаны, чёрные туфли. Сегодня понедельник, посетителей нет, только работники выставочного зала проходят время от времени или что-то поправляют под потолком, встав на высоченную лестницу. Потолки здесь действительно запредельно высоки, много воздуха и каждая произнесённая фраза сопровождается небольшим эхом. Это очень подходящая обстановка для разговора с Илмарсом Блумбергсом, художником, который не любит интервью, не любит болтовни и ЛИШНЕГО (для его обозначения он действительно использует Caps Lock). Вот и сегодня, отвечая на вопросы, он как будто прокручивает свои слова в голове, что-то прикидывает, корректирует, редактирует. Поэтому ответы часто начинают звучать лишь почти через минуту после заданного вопроса. А пока – лишь тишина и поиск правильного решения, за которое ПОТОМ не будет стыдно.

Работы Илмарса Блумбергса в «Арсенале»...

В середине августа, накануне своего 70-летия, Илмарс Блумбергс открыл, как мне кажется, эпохальную экспозицию в «Арсенале» с небольшим, но изящным аппендиксом в галерее «Māksla XO». Первый, большой проект носит библейское по мощи название «Я не умру», а его дополнение вдруг всё переводит в какой-то совсем другой, человеческий и компанейский контекст – «Я не умру у Илзе» (так зовут руководительницу галереи – Илзе Жейвате). Какой-то очень древний и мудрый ход: старый ребе в одной из классических историй советовал немножко портить себе удовольствие. А здесь автор как будто сам посмеивается над своим пафосом. Но при этом пафос никуда не уходит. Потому что жизнь устроена так, как она устроена – люди приходят в этот мир и уходят из него.

Но сам этот ироничный жест, кажется, абсолютно естественен для Блумбергса. Он не обманывается ни в своих претензиях, ни в наших реакциях на них. «Я вывесил серию из 22 автопортретов и одну пустую рамку с подписью, что эта работа была убрана с выставки по настоянию куратора. И мне никто не задал ни одного вопроса про эти 22 автопортрета, но зато всех очень интересовало, что было на том 23-м и почему же куратор запретила его выставлять. Люди даже возмущались…»

...И в галерее «Māksla XO»

Представленные на «Я не умру» и «Я не умру у Илзе» работы – а это картины разных лет, видео, графика, объекты – выписывают очертания одного большого авторского стиля, который в этот раз сконцентрирован как никогда прежде. Это словно мощный выброс в атмосферу какого-то излучения или зажжённый тёмной ночью на берегу моря костёр в пару этажей вышиной. Что-то рукотворное и в то же время абсолютно природное по мощи и естественности выражения. При этом Блумбергс абсолютно не боится быть смешным, он рисует сам себя в невообразимых позах, он почти корчит рожи, позируя фотографам перед объектами своей выставки. Он не стесняется быть шутом в своём королевстве, в королевстве, где многое подчёркнуто драматично и очень серьёзно. Как и тот опыт, который он пережил в детстве, когда отправился мальчиком вместе с мамой в Сибирь, куда выслали служившего в Латышском легионе отца. Во вступительном тексте к выставке процитирована его фраза, где он сравнивает это время со взрывом, который всё ещё звучит, до сих пор. Мне кажется, Илмарс Блумбергс – вообще человек серьёзный, и, как всякий по-настоящему серьёзный человек, он не может не посмеиваться иногда над миром и над собой в этом мире. Но точное слово, верную мысль, нужный образ он ищет абсолютно серьёзно, без дураков.

Может быть, начнём с названия?

Хорошо!

Мне очень нравится сочетание этих двух названий «Я не умру» и «Я не умру у Илзе». Но как вы сами относитесь к этой фразе – «я не умру»? Почему вы её выбрали?

Это название не было первым вариантом – где-то третьим или четвёртым. И я выбрал его, потому что оно, на мой взгляд, более способно вызвать интерес, чем другие варианты.

Но что для вас самого значит эта фраза?

Она означает волю к жизни, «будь живым».

Здесь в «Арсенале» выставлена картина, где есть эта же надпись «Я не умру», а под ней перечёркнутое «Верю», а рядом приписано – «Знаю».

Я сам сомневаюсь – я верю или я знаю. Ведь и эта фраза вполне может быть вопросом, если в конце поставить вопросительный знак: «Я не умру?» И там есть перечёркнутое «Верю» и написанное «Знаю». Но точно так же это может быть перечёркнутое «Знаю» и вновь написанное «Верю». Это как приглашение зрителя выбрать один из этих ответов – «знаю» или «верю». Хотя, на мой взгляд, это одно и то же. Я не знаю, воспринимает ли это зритель таким же образом. Вы, кстати, первый, кто об этом спрашивает. Как вам самому кажется – должно быть «знаю» или «верю»?

Это некое такое осознание, где «я знаю» и «я верю» как-то совмещены вместе…

Вот мне тоже кажется, что они вместе. Мне бы хотелось, чтобы они совместились…

В одно слово…

Верознание или знаниеверие, что-то такое.

Илмарс Блумбергс. Полёт без крыльев. 2001–2003

Но вы себя воспринимаете как религиозного человека? Есть ли какая-то универсальная система, которая помогает вам воспринять и принять мир?

(Пауза – 1 минута 7 секунд.) Знаете, Сергей, я не знаю. Потому что ответ, который я мог бы дать, был бы когда-то заучен или где-то прочитан, но по сути я не могу ответить на этот вопрос. В один момент, кажется, что это всё интуиция, потом – нет, это разум. Ещё в какой-то момент может нахлынуть полное и всеобщее отрицание. Порой кажется, что лучше всего воспринять мир можно с помощью абсурда. Или радости. Один конкретный ответ как будто очень ограничивает. Язык неполноценен. Я как будто чувствую, что хочу вам сказать, но это такая же история, как с «знаю» и «верю». Это что-то вместе, это что-то больше, чем одно слово, чем одна вера или одно знание.

У вас есть ощущение, что существует какая-то высшая сила, которая каким-то образом всё обустраивает?

(Пауза.) Я не знаю.

А для вас это важно?

Сейчас – да, потому что мне нужно вам ответить как можно точнее на этот вопрос. Но так, обычно, я об этом не думаю, тут вы правы.

Я как будто отдаюсь жизни, отдаюсь, чтобы она сама меня несла. Ощутить мгновение, ощутить радость, игру, абсурд – каждый раз, каждый момент по-другому и как будто поддаться этому – так я живу.

Я, может быть, задал этот вопрос, потому что он, на мой взгляд, связан с названием выставки. Ведь религиозный человек, человек, у которого в сознании выстроена своеобразная иерархия, – для него эта фраза звучит по-своему. Он верит в то, что будет после. Что это не конец, что есть что-то ТАМ… И есть люди, которые живут со своей личной системой ценностей. И тут, наверное, нужна немалая смелость, чтобы жить без этой выстроенной иерархии смыслов.

Вы говорите – смелость?

Да, наверное, надо быть достаточно смелым для этого…

Но мы ведь говорили о том, что «верю» и «знаю» стоят вместе. Всё-таки мы это слово «верю» не отбросили прочь. Может быть, это как раз то, что придаёт смелости. Во мне определённо есть и «верю». Я не знаю, как это у вас – принадлежите ли вы к какой-то конфесии.

У меня так, что я всегда радуюсь, входя в любую церковь, неважно какой конфессии – православной, католической, протестантской. Или в мусульманский храм. Там что-то есть.

Да, там что-то есть.

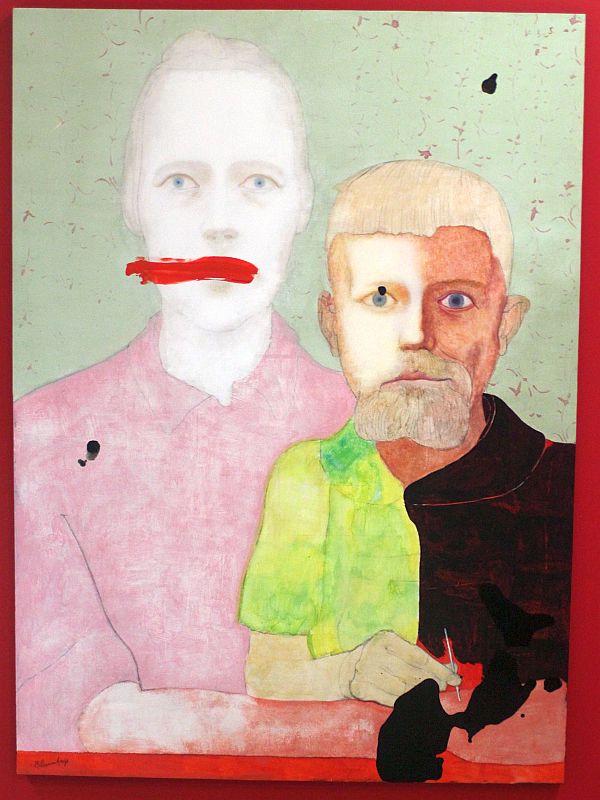

Илмарс Блумбергс. Маргриета Блумберга (Карстиня) с сыном летом 1948 года. 2010–2013

На этой выставке можно остро почувствовать, насколько сильным впечатлением для вас стала Сибирь в начале 50-х. Этот опыт помогает или этот опыт мучает? Что делает с вами теперь этот опыт?

Этот опыт начинает работать и превращается во что-то написанное или нарисованное только тогда, когда в тебе возникает какое-то сегодняшнее внутреннее переживание. Если это переживание затухает, то и опыт тебе ничего не может дать. Нужно, чтобы что-то произошло здесь и сейчас, чтобы ты вспомнил что-то из прошлого. Бывает и так, что, кажется, этот опыт уже устоялся, зарос, сгладился, и вдруг происходит что-то, что больно задевает тебя сейчас, и тут оно возвращается. И ты переживаешь прошлое заново и можешь его отобразить с той же силой, с какой переживал его тогда, впервые. Вчера и сегодня – это не отдельные вещи, они тоже вместе, и происходящее сегодня может придать смысл и возвратить «к жизни» случившееся вчера.

Сколько вам было лет, когда вы с мамой вернулись из Сибири в Латвию?

В декабре 53-го года мне шёл одиннадцатый год.

Помог ли вам этот опыт лучше понять, на что способен человек, – и в плохом, и в хорошем смысле?

Тогда – нет. Я был слишком маленький, чтобы так это воспринять. В таком возрасте всё то недоброе, что там было, гораздо сильнее воспринимали мои родители. Я ходил в школу, летом шатался по лесу, играл с друзьями. Всё было естественно и нормально.

Но почему тогда этот опыт важен?

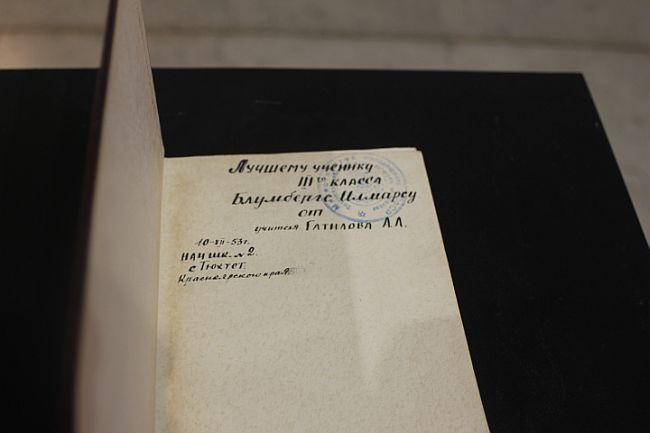

Этот опыт важен благодаря некоторым событиям. Например, из-за книги, которую мне там подарил наш учитель, тоже сосланный, по фамилии Гатилов. И эта книга мне тогда не понравилась. Её автор – азербайджанский поэт Расул Рза. «Поэма о Ленине». Но мой учитель написал мне в ней посвящение синей тушью. И только потом я понял, что мне не нравилось в этой книге – это как будто подтверждение, что мы были высланы, – синяя школьная печать и эта надпись. И ещё позже, когда я посмотрел фильм Андрея Тарковского «Зеркало», я стал думать, где же я слышал или читал эту фамилию. Оказалось, что ту поэму азербайджанского автора на русский переводил Арсений Тарковский, замечательный поэт и отец Андрея. И только после «Зеркала» я стал искать стихи старшего Тарковского и нашёл его тексты именно 1951–52 года. И на удивление, эти стихи были о любви. Совершенно что-то противоположное «Поэме о Ленине». И вот этот учитель, подаривший мне книгу, он был из офицеров, ходил во френче, одноногий, но был из сосланных, не очень понятно, за что. Отец говорил, что, может быть, он побывал в немецком плену… И я абсолютно уверен, что он знал, кто такой Арсений Тарковский. И именно поэтому выбрал мне в подарок ту книгу, ведь о Ленине и Сталине каких только книг не было. Но подарить мне именно ту, которую переводил Арсений Тарковский, – мне кажется, это и есть та самая глубинная бомба, эхо от которой звучит ещё и сегодня, когда мы в Риге через 60 лет о нём разговариваем.

И эта книга хранилась у вас все эти годы.

Да, отец оставался в Сибири до 54-го года, а мы с мамой вернулись раньше, потому что после смерти Сталина стало понятно, что ситуация изменится. А меня решено было привезти домой, потому что к тому моменту я уже стал забывать латышский язык. И какая судьба выпала учителю Гатилову – об этом я ничего не знаю.

Родители поддержали вас, когда вы решили стать художником?

Да.

Потому что вы много рисовали в детстве?

Я думаю, что рисовал я примерно столько же, сколько и остальные мои ровесники. Cкорее, им казалось, что это наиболее соответствует моему характеру…

Быть наблюдателем?

Ну, это «красиво звучит». Наверное, потому, что мне нравилось быть одному.

Почему же тогда не писателем?

Это ещё впереди! (Смеётся.)

Когда вы учились, что в обществе значил статус художника?

То же самое, что и сейчас. Тот процент жителей, которые решаются изучать искусство, по-моему, не меняется при любом устройстве общества – при Сталине или теперь. Правила игры тогда, конечо, были удушающе жёсткими. Но родители мне посоветовали сначала пойти учиться в школу прикладного искусства, где в основе всего была профессия, ремесло. Это значило научиться прежде всего самому труду.

Наверное, поэтому у вас такое разнообразие используемых материалов…

Да, это из школы. Первая школа всегда закладывает наиболее глубокий фундамент.

Потом была Академия художеств?

Да.

Когда была первая выставка?

В 61-м на Республиканской выставке молодых художников я выставил одну акварель.

А первая персональная?

Кажется, в 72-м или 73-м в театре Дайлес. И это было связано с театром – эскизы, макеты.

А какое искусство в те времена было для вас ближе всего, наиболее впечатляло?

Сюрреализм…

Почему именно он?

Вы произносите слово «почему». Мне надо ответить, и я постараюсь. Но по сути я не знаю – почему. Почему, когда ты листаешь множество книг, рассматриваешь множество репродукций, что-то на тебя производит впечатление, а что-то – нет. Читая тексты, про одни ты забываешь через полчаса, а другие остаются у тебя в голове навсегда. Почему?

Илмарс Блумбергс. Дои себя. 1994–2009

Мне кажется, это интересно попробовать проанализировать, потому что это помогает что-то понять про себя, про то, что ты делаешь сам.

Я думаю, никто особенно себя не анализирует. Почему мне понравилась вот эта женщина, которая прошла мимо? Такой я есть, таким меня природа создала.

Но если я художник, то, может быть, то, что мне нравятся какие-то определённые другие художники, как-то связано с моим искусством?

Нет. Здесь я контролирую себя. Если я чувствую, что нахожусь под впечатлением, это надо отбросить. Тут я точно пытаюсь себя контролировать. Не знаю, с каких времён в меня заложен этот ген – надо делать что-то новое. Наверное, меня так выучили.

В наше время частенько пишут, что ничего абсолютно нового уже в искусстве не сделаешь.

Для вас это может быть не ново, а для меня – ново. Новое должно быть новым по отношению к тебе самому, а потом уже по отношению к семье, государству или Вселенной. Поэтому всегда можно найти что-то новое, какой-то интересный нюанс, игру слов, абсурд, радость. И это тебе открывает дорогу к новому предложению. А может, открывает что-то новое и для Вселенной. Это можно будет сказать только через какое-то время. Поэтому к новому надо относиться очень бережно, ухаживать за ним, любить. Нельзя пренебречь даже самой малостью, которая тебе кажется новой. Ты не можешь знать, что из этой малости вырастет завтра или послезавтра.

Илмарс Блумбергс. Вождь в Венеции. 2009

Существенно ли изменился ваш стиль за последние 20 лет?

Мне кажется, да.

А мир вокруг? Идём мы в светлую или в тёмную сторону?

В мире всегда было добро и зло примерно в одинаковых пропорциях. Так же как и число людей, которые хотят пойти учиться в Академию художеств (смеётся). Когда я работал с текстами Гесиода, где он пишет о рождении человечества и о его эпохах –золотой, серебряной и железной, то читал о том, как он описывает своё время (6–7 век до н.э.). Как самое ужасное за всю историю! Основы демократии игнорируются, дети не слушаются родителей, государством управляют неумёхи и вообще, по его мнению, близится конец света. Но, как мы видим, мир не кончился. И каждое поколение говорит о своём времени точно такими же словами, как Гесиод.

Фрагмент инсталляции «Зашла в молоко»

Хорошо, вернёмся в нашу эпоху. В наши дни молодой человек оканчивает художественную школу, потом Академию. И вот он художник. Готов ли он к этому?

Думаю, нельзя так ставить вопрос. У него впереди ещё масса времени, чтобы с этим разобраться. Никто не готов. Только тогда, когда закончена последняя работа, можно понять смысл всех предыдущих. Ты никогда не можешь знать, что будет следующим. Может, ты снимешь фильм, который всё предыдущее высветит под другим углом. Никогда нельзя сказать «это было так», пока вы не видели последнюю работу художника.

Но на вашей выставке чувствуется огромный объём пережитого опыта – и Сибирь, и послевоенное время. Вообще, кажется, послевоенное поколение было очень сильным. Может быть, мощный экзистенциальный опыт придаёт размаха и силы творчеству?

У меня такой вопрос – стоит ли поменять своё здоровье на сборник стихов?

Нет. (Смеются.)

Ну вот, вот этот ответ. Это нельзя предсказать, это можно только пережить. И одному это выпадает на его веку, другому – нет. Здесь нет закономерности.

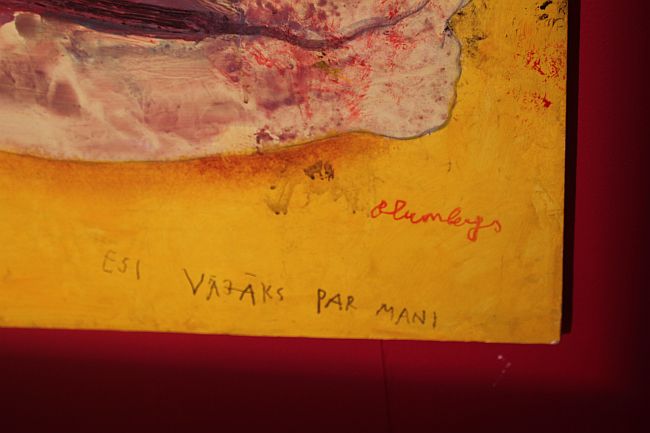

Илмарс Блумбергс. Будь слабее меня

Мы говорили о Сибири, но здесь, на выставке, есть впечатления и от другого, совсем недавнего путешествия – в Испанию…

Да, мы работали вместе с Аугустсом Сукутсом над одним проектом, о котором пока нельзя рассказать. Всё только в начальной стадии.

Вы там бывали раньше?

Нет, в первый раз.

Что больше всего запомнилось в Испании?

Агава, 2-метровая агава, которая растёт во дворе у Аугустса. Я её нарисовал. Фламенко. И танец, и пение. Мне всегда нравился Лорка и сюрреализм. И мне даже казалось, что я узнаю эти места, что я когда-то там был.

Возвращаясь к сюрреализму… Мне кажется, то, что его отличает от других стилей-современников, например, экспрессионизма, это парадоксальное чувство мира и равновесия. Даже на картинах Дали. Мир, покой не как отсутствие войны или конфликта, а как иная точка зрения на всё – включая самый драматичный опыт.

Я, наверное, не думал о прямом сравнении сюрреализма и равновесия, мира, но то, как вы сформулировали, мне кажется очень точным, особенно если сравнивать с экспрессионизмом. Может, это то, что меня в нём привлекает – амбивалентность. Экспрессионизм в этом смысле однозначнее, а за сюрреализмом просматривается ещё что-то. Какой-то секрет, подкожный слой. Что-то ещё, что ты не понимаешь. А это очень влечёт к себе – это непонятное.

Поэтому всё никогда не надо рассказывать. На всё никогда не надо отвечать (смеются). Всегда надо оставить что-то недосказанным. Гора мощнее тогда, когда она скрыта под водой. Когда ты видишь Эверест, всё понятно. Но вот 3,5-километровая вершина под водой и верхушка только чуть-чуть видна над водой… Ты даже не можешь представить, насколько она огромна, там внизу.

С чем бы вы могли сравнить эту выставку?

Её ни с чем сравнить невозможно (смеются). Она одна такая на земле!

Илмарс Блумбергс. Из серии «Я не умру». 2012–2013

В один момент красный цвет стен экспозиции почему-то навеял ассоциацию с женской утробой. И вот ребёнок, который ещё не родился, лежит там и видит во снах всю свою будущую жизнь…

Я так и живу, я только этим и занимаюсь – пытаюсь нарисовать то, что я думаю. Стараюсь это сделать. О чём я думаю, что мне привиделось во сне, всё, что есть во мне… Я не следую никаким концепциям. Всё, что вы видите на выставке, – это попытки изобразить мысли. Что я вспомнил и что забыл – это тоже нарисовано. Что исчезло…

Я ещё хотел спросить об этом звуке, который звучит в большом зале. Как эхо взрыва или выстрела…

Это чтобы зрители не заснули. Выставка большая, ходить по ней долго… Взрыв? Для меня это скорее звук от упавшей картины. Здесь же есть несколько «упавших» картин.

Это как раз напоминает то, о чём мы говорили в начале, – что-то происходит прямо сейчас, чтобы активизировать прошлое, уже сделанное…

Да, шум от упавшей картины может вызвать ассоциацию или воспоминание о каком-то прежнем событии. Или вызвать фантазию о том, как это могло случиться. (Бьёт в ладоши.) Нужен какой-то удар.

В одном месте на экспозиции даже кусок стены выбит…

Да, я его выбил. Если всё очень «правильно» выстроено, то становится неинтересно. Я ещё шутил, что это выход в параллельное пространство. Если выйти через эту дыру, возвращаешься к началу, к «Автопортрету на сковородке». И там выложен такой маленький автопортрет на подставке для сковородки и он помогает вспомнить то, что случилось тогда – в 1978 году…

Много ли узнают о вас те, кто посетят эту выставку?

Это совсем не цель. Цель – вызвать в них то же переживание, которое рождается во мне от звука падающей со стены картины.

Спасибо. Я думаю, это будет хорошим финалом.

Фотографии: Сергей Тимофеев