Верность аскетизму пейзажа

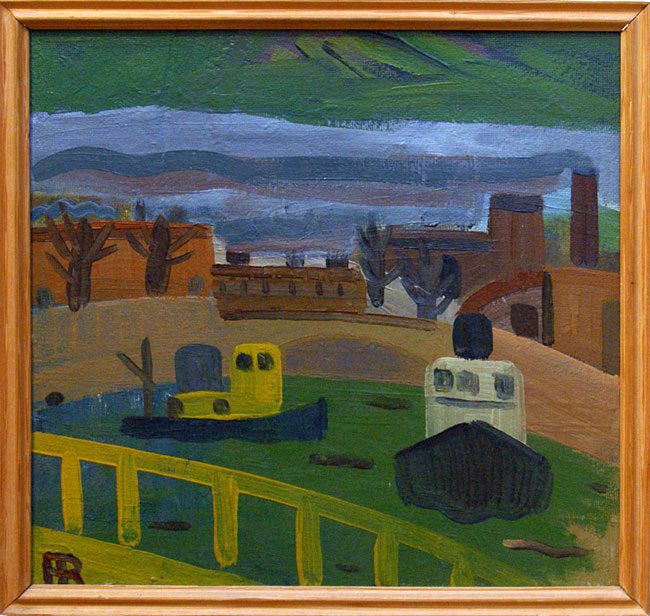

Мир Рихарда Васми (1929–1998)

11/03/2015

Выставка Рихарда Васми в петербургской К-Галерее – первая большая ретроспектива легендарного мастера, чьё относительно небольшое наследие (150 работ темперой и маслом, рисунки и эстампы) распылено по многочисленным частным коллекциям. Среди коллекционеров есть и коллеги, например, художники-митьки, ведь он по праву может считаться их прямым прародителем – трудно представить себе не только живопись А.Флоренского, В.Шинкарева, Д.Шагина, А.Митина, но и минималистские композиции Т.Новикова без Васми.

Он родился в эстонско-финской семье (отец был архитектором). В детстве будущий художник брал уроки у Н.Ф. Лапшина, которого в дальнейшем считал своим главным учителем. После войны потерявшего в блокаду родителей подростка дядя определяет в архитектурный техникум, который Васми не закончил, уйдя после двух лет обучения. Систематического образования он не получил, а поворотным моментом в его биографии стало знакомство с А.Арефьевым и художниками его круга.

Мир Рихарда Васми почти что целиком воплотился в ленинградском пейзаже. Всю жизнь он работал в маленьких форматах, оставаясь верным избранному масштабу вещи, соразмерному его внутренней жизненной философии. Говорить о его творчестве невозможно, не представляя самого человека, избравшего путь тихой сосредоточенной работы, отказа от всякой публичности, доверявшего себя немногим избранным, особенно Шале (Шолому Шварцу), дружба с которым основывалась на глубоком родстве душ, поверенном биографией обоих.

Васми – молчаливый, погружённый внутрь себя художник, просветлённый отшельник, почти блаженный. Выключенность из быта и высокое внутреннее достоинство, отверженность поневоле и органичное ему затворничество придавали его творчеству характер сугубо личного выстраданного монолога. На протяжении жизни его искусство мало менялось в стилистическом отношении, оставаясь неизменным в темах, сюжетах и мотивах. При внешней «неизменности» каждый раз достигалась как будто заново полнота бытия, неисчерпаемая в одном и том же по сути мотиве. Здание своего искусства Васми возводил не торопясь, бережно формуя каждый камень – ничего лишнего.

К своему отточенному, продуманному языку форм Васми пришёл, двигаясь от живописи французов – он и его друзья по ОНЖ (Орден непродающихся живописцев) грезили Монмартром, открывая для себя пейзажи Коломны, Фонтанки, Обводного канала и пригородов. Париж Марке и Утрилло был ими воспринят и через живопись «круговцев» (уроки Лапшина), ставшую для них своеобразным проводником в мир постимпрессионизма и – дальше, поскольку в шестидесятые происходило подспудное открытие и освоение опыта русского авангарда. Если вести линию преемственности, то стоит назвать имена таких ленинградских живописцев и графиков, как В.Гринберг, Г.Траугот, Н.Лапшин, Б.Ермолаев, Д.Митрохин – именно к ним ближе всего Васми. Он близок им даже не схожими живописными чертами, но прежде всего в человеческом плане: выражением своего сугубо частного взгляда, за которым определённая этика взаимоотношений с городом и с миром.

Можно попытаться представить его живопись в широком контексте развития советского искусства второй волны модернизма – от 1950-х к 1960–70-м. Любопытно сравнить его даже не с официальными художниками сурового стиля, В.Попковым, П.Никоновым, вычленив некую «пуристскую» линию развития, сколько с безыскусной бедностью стиля советской жизни той эпохи в целом. В ясности предметной очерченности Васми окажется ближе к М.Рогинскому, первым обратившему внимание на возвышенное убожество советского дизайна.

Живопись концентрированной плотности и ясности почти формульной речи, когда краска не имитирует цвет, но является во всей своей материальной зримости, как она есть, – так кладут краску маляры. Даже кисть, слишком широкая для камерных форматов, оставляет бороздки жесткой щетины наподобие малярного подмалёвка. Такому качеству цвета он мог и вправду научиться у старых ленинградских маляров, так как сам одно время подвизался вместе со Шварцем на малярных работах. Краски Васми разводил малярным способом – керосином, это давало ему нужное качество – плотность, цветность и отсутствие жухлости.

Твёрдость, предметность красочного слоя, фактурой близкого влитой эмали, ровные, почти локальные плоскости одного цвета оставляют ощущение устойчивости и спокойствия как обретённой житейской мудрости – та же почти физически ощущаемая полнота бытия, как на старой русской иконе. Краски Васми, кажется, подсмотрел из прикладной, житейской среды, где простые вещи согревают быт человека своим рукодельным теплом.

Хотя мир его живописи аскетичен и строг, безыскусен и даже возвышенно суров, он отнюдь не сентиментален – сильнейшее переживание теплоты и радости возникает всякий раз, когда рассматриваешь эти работы. Подобно архитектору, он строит пространство своих пейзажей, располагая элементарную геометрию домов в нехитрой комбинации объёмов, скупо впуская туда двух-трёх одиноких прохожих. Уже в ранних работах 1950-х годов появляется верхний взгляд: город увиден умопостигаемым взором откуда-то с высоты как единое целое. Он строит мир как архитектор-минималист, мысля ясными, завершёнными объёмами форм, расставляя дома, корабли, деревья туда, где им надлежит быть. В этой прозрачности честного делания есть иррациональный момент: его завораживает пространство неуловимой сферической изогнутости. Линии горизонта, будь это Стрельна или Обводный канал, круглятся, создавая ощущение опрокинутости.

Всё, что делает Васми, может быть, является архитектурой в самом высоком своём проявлении как редком умении создавать цельное, законченное пространство, оперируя масштабом и ритмом и исподволь, незаметно и властно организуя наше бытие. Горизонт горбится и там, где пейзаж бездомен, а есть только двое – мужчина и женщина, расставленные среди скамеек и кустиков сквера подобно фигурам в шахматной игре. Трамвайное кольцо также замыкает пространство петлёй, знаменуя выход к окраине, периферии. В работах отражена география прогулок и путешествий художника: это пригороды Петербурга, вокзалы и железные дороги с арматурой мостов, порт, набережные окраин с кораблями. Но есть и ментальная топография – это город, увиденный с некоей точки зависания взгляда, переместившегося по воздуху силой воображения.

Пустота, безлюдность, когда люди появляются, кажется, в силу архитектонических задач в качестве стаффажа, отнюдь не исключает внимание к ним со стороны художника. Особенно это проявляется в графике, в рисунках, где интерес к людям, городским обывателям близок арефьевскому прорыву к «маленькому человеку». В отличие от драматизма и экспрессии Арефьева Васми не в пример более лиричен – даже его уличные музыканты кажутся сошедшими с иконы или же с закруглённой композиции греческого килика, хотя один из них – инвалид-«обрубок» на тележке. В зарисовках людей проявляется что-то татлиновское – в певучей изогнутости линий и любви к корабельной, матросской теме.

В автопортретах, также как и в портретах друзей и знакомых, он скуп и немногословен: пятно и три-четыре линии. Изображены только головы в одной тональности, как будто плоскостно, но в то же время предметно и зримо, как на фаюмском портрете или на иконе. Продуманность и отбор линий, форм, композиции в целом нисколько не утомляют своей возможной в этом случае минималистической «стильностью», не становятся манерными, наконец, ничуть не убавляют для нас богатства этого мира. Внешне его манера строить форму кажется элементарной для возможного воспроизведения и подражания, за одним существенным но – каждая линия и движение кисти Васми были выношены всем его существом, они пережиты и выстраданы – за ними вся его жизнь.

Художника не интересует световоздушная подвижная среда, изменчивость состояний, вместо глубины оптической перспективы – плоскостность предметного мира и стереометрия умопостигаемого пространства. Инфантильность, присущая его домам и деревьям, кораблям и лодкам, людям и машинам, предметам ближнего плана, проявляется в детско-наивистком умении обобщать, не засушивая, сохраняя доверительность и теплоту, что близко живописи гениальных самоучек, например, Нико Пиросмани.

Васми нашёл, высмотрел в Городе свой «прибавочный элемент» формы, обнаружил в нём некий тайный лирический флюид, жизнь которого продолжается и по сию пору благодаря дару художника.

Фотографии работ Рихарда Васми: Николай Симоновский, obtaz.com