Искусство как судьба

В Санкт-Петербурге до 20 ноября проходит первая масштабная выставка легенды ленинградского андеграунда Александра Арефьева

04/10/2016

В K-Gallery открылась первая масштабная выставка легенды ленинградского андеграунда Александра Арефьева (1931–1978). Представлено более 300 живописных и графических работ художника. Чередой монографических выставок галерея последовательно знакомит зрителей с творчеством художников, некогда составивших Орден нищенствующих живописцев: Рихарда Васми, Шолома Шварца, Владимира Шагина, Валентина Громова. Теперь настал черёд Арефьева – лидера этой группы, художника, по имени которого ОНЖ, включая сюда ещё ряд имен, называют и «арефьевским кругом».

Арефьев учился в СХШ (Средняя художественная школа при Академии художеств) и через Александра Траугота, своего одноклассника, познакомился с его отцом – Георгием Трауготом – и матерью Верой Яновой, талантливейшими художниками, «круговцами», наследовавшими живописную культуру 1920-х годов. Живопись художников «Круга» вобрала в себя черты экспрессионистского искусства, особенно популярного в те годы среди художественной молодежи после выставок немецкого искусства в 1924 и 1925 годах. Умеренный экспрессионизм «круговцев» соединялся с утвердившейся в 1920-х в общеживописной культуре условно «постсезаннистского» плана. Примером такого синтеза направлений была в 1910–20-е «Парижская школа», где экспрессионистская линия была ярко представлена Хаимом Сутиным, писавшим окровавленные туши и портреты как будто с содранной или ошпаренной кожей, вдохновляясь Рембрандтом, Гойей и Ван Гогом.

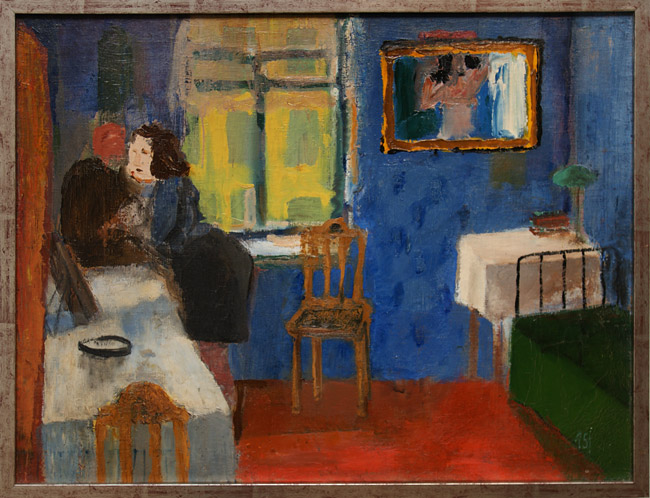

Интерьер. 1951

Арефьев силой своего дарования и страстного буйного темперамента был органично предрасположен к экспрессионистскому типу творчества, под которым надо понимать сверхчувствительную ранимость, импульсивность и энергичность, вангоговскую «жажду жизни». С него ведётся отсчёт петербургского экспрессионизма послевоенного времени. Его художническое взросление началось в жесточайшие годы позднего сталинского режима, когда была развернута «борьба с буржуазным космополитизмом», вследствие чего в Академии художеств начались очередные чистки, был уволен, а потом осуждён и сослан в лагерь Н.Н. Пунин, чьи лекции о французском импрессионизме посещали Арефьев и его сотоварищи. Сам Арефьев был исключён из СХШ «за формализм», лишившись тем самым возможности дальше продолжать своё образование.

Очевидно, что школа, столь ненавистная ему и друзьям, была просто несовместима с его темпераментом и типом художнического дарования. То, что он был принят своим в семью Трауготов, дало ему возможность художнического взросления, ощущения включённости в настоящую живописную культуру, где он чувствовал себя свободно. В послевоенном Ленинграде для юношей лишиться альма-матер (какими были СХШ и Академия художеств) значило в полном смысле этого слова оказаться выброшенным на улицу.

Знаменитая «банная серия» рисунков (на выставке она впервые показана цельно) создавалась, когда Арефьев с Шагиным и Шварцем рисовали женские тела, подглядывая из окошечка бани. Крошечные наброски пастелью и углём при всей отсылке к Дега совершенно самобытны: в них есть вуайеризм, в котором присутствует «свобода как ворованный воздух» вместе с нежностью и камерностью. При том, что за их созданием нужно представить коченеющие от холода пальцы, риск попасться (что один раз и произошло, когда обнаруживший их сторож вынудил их к бегству; груда брёвен, на которые они вскарабкались, развалилась, покатившись, и это едва не стоило им жизни). Запретность обостряет зрение, мгновенность, краткость вынуждает отбирать в рисунке самое главное, схватывать, впитывать увиденное: сквозь мутное стекло белые, ускользающие в парной дымке очертания тел, подвижность, мглистость.

Женщина, моющая девочку. 1949–1950

Александр Траугот, вспоминая своих друзей – Арефьева, Шварца, Роальда Мандельштама, – говорит о том, что с самого начала ощущалось, «как какое-то мученичество было написано в их судьбе». Биография «арефьевцев» вся сложена из череды лишений, жизнь разворачивалась к молодым людям своей жёсткой и неприглядной стороной. У Р.Мандельштама есть такие строки:

Мои друзья – герои мифов.

Бродяги,

Пьяницы,

и воры.

Экспрессионизм Арефьева был выстрадан самой жизнью, её дремучим, бедным, полным лишений бытом, людьми, пережившими страшную войну, голод, блокаду. После войны – нищета, расцвет уголовщины, драки, поножовщина, кражи, изнасилования, бандиты и шпана; и тут же инвалиды, люди, покалеченные физически и духовно, огрубелые, потерявшиеся, спивающиеся. Экспрессионизм был единственно возможным языком искусства – другого не дано, причём в его предельном, «экстремальном» проявлении.

Прометей прикованный. 1963

Если сопоставить Арефьева с художниками Запада, за «тлетворное влияние» которого он поплатился отверженностью, то можно обнаружить немало общего. Оно растворено в самом времени конца 1940 – начала 1950-х – эпохе послевоенного затишья, болезненного перехода к мирной жизни, не сулившей никаких радужных перспектив, наполненной воплем страдания. После войны – расцвет экзистенциальной философии, успех которой у молодёжи пятидесятых был предопределён кризисом гуманизма, обострившим сущностные вопросы человеческой жизни. «Человеческое» в искусстве проявляет себя в осознании открытости, незащищённости, ранимости и одинокости человека и в тоже время в его обращённости в социум, открытости жизни.

К экспрессионистским явлениям в искусстве того времени можно отнести творчество художников группы «Кобра», живопись Фрэнсиса Бэкона и далее – различные проявления акционизма: от венского до Ива Кляйна и Йозефа Бойса. Наконец, вторая волна послевоенного экспрессионизма приходится на 1970–80-е, когда заявляет о себе неоэкспрессионизм. Если группа «Кобра» стала естественным продолжением модернистской линии искусства 1910–30-х с доминирующим вниманием к архаическому, дикому, то есть подлинному творчеству, то Бэкон соединяет экспрессивность с сюрреальным «безумием». И там, и там есть выраженный интерес к искусству детей, примитивных народов, душевнобольных.

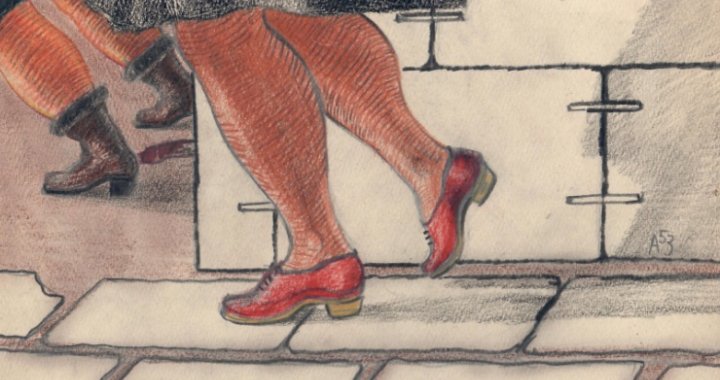

В трамвае. 1970-е

Арефьев также испытывает пределы выражения формы в пограничных состояниях психики, там, где она обнаруживает свою безграничность. Отсюда интерес к воплощению боли и страдания, наиболее аффектированных моментов человеческого бытия, кричащей плоти. Художник рисует и пишет сценки коммунального быта с «гойевской страстью» и беспощадностью. Он работает над циклом рисунков сангиной и углём к греческим трагедиям, его занимает фигура Прометея, язвящая плоть которого напоминает о распятом Христе. Позднее он открывает для себя Филонова, чей конструктивный и сдержанный экспрессионизм как будто засушит живую импульсивность арефьевского почерка, привнесёт манерность.

Ему свойственно бесстрашие: он своей собственной кожей прочувствовал край предельных моментов человеческой жизни – такова была его карма – впадать во все тяжкие, испытывая себя на прочность, как будто нет и не может быть никаких правил, а есть только исступлённость бытия, каждый раз терзающая, как орёл Прометея, твою плоть. Дважды Арефьев попадал в тюрьму – первый раз отсидев три года за подделку рецептов, по которому он сам себе, работая медбратом, мог выписывать морфий, второй – когда, очевидно, под воздействием наркотиков гонялся за своей матушкой с топором. Он сам был персонажем своих работ, избирая себе участь сообразно избранному образу, так что у него нет отчуждённой рефлексии и взгляда со стороны. Каждый раз, изображая избранного им героя, будь это Павел I, Прометей, канатоходцы, цирковые клоуны, влюблённые, сосед по лестничной клетке или же просто прохожий, он схватывает его в сопротивляющейся миру конвульсии бытия, достигая настоящего прободения смысла.

Павел I. 1970

В работе 1970 года Павел Первый – Маленький принц Экзюпери, трогательная кукольная фигурка с отсутствующим лицом. Кстати, у Арефьева постоянно присутствуют в работах люди без лица, отсылающие и к Малевичу, и к де Кирико. Здесь эффектно и броско даны аксессуары костюма: белая кипень плюмажа на треуголке, муар голубой ленты, лимонное золото орденов и красный камзол. Фактура мощной и сочной кисти, почти рельефная самостоятельность отдельных фрагментов такова, что возникает ощущение коллажа. Детская фигурка Павла кажется большой разноцветной куклой на зловеще чёрном фоне, в котором проступают серые злодейские рожи его убийц. Здесь, пожалуй, в единственной его большой картине, своего рода автопортрете, есть выход к самым центральным сюжетам его творчества. Он сам никогда не чувствовал себя жертвой, но почему-то именно в этой работе пронзительные яркие краски звучат кричащим одиночеством среди обступившей их инфернальной черноты.

Александр Арефьев на снимке Владимира Сычёва

Это состояние сгущённого напряжения, где человек, его тело вброшены в мир как разворачивающуюся драму, проявляется в экстатических жестах его персонажей. С конца 1940-х и в 1950-е художник поглощён жизнью города, он создаёт десятки рисунков, с жадностью схватывая всё происходящее вокруг. Он настоящий бытописатель, порой возвращающийся к картинам из детства, очевидно, врезавшимся в память: артобстрел, повешенные, расстрел. В увиденных им сценах всегда есть конфликт, внутреннее столкновение, драматизм. Особенно это проявляется в предельно говорящих жестах его персонажей.

Арефьев был и остаётся некоей сердцевинной составляющей петербургской истории искусства, соединяющим началом между первым и вторым авангардом. В Ордене нищенствующих живописцев каждый играл свою скрипку, ведя свою мелодию. На первых порах между их работами есть множество пересечений, сходных пластических мотивов и тем. И только Арефьев, кажется, был всеохватен: только у него есть диапазон тем, сюжетов, мотивов от лирических до трагических, от бытовых до мифологических; он может задействовать самые разные эмоциональные регистры своего пластического дара – быть и циничным, исступлённым, яростным, взвинченным, и нежным, лиричным, задушевным. В нём можно найти многое: от иконы, которую, по словам А.Траугота, они много смотрели, открывая в ней то же, что есть у Сезанна и у Ван Гога, до самых предельных образцов экспрессионистского творчества

До чего же хорошо кругом. 1954

Сделанное им как будто было заделом, обещанием воплотиться во что-то ещё, быть может, более монументальное по формату, вылиться в большую картинную форму. Однако вряд ли продуктивно проецировать на него «нормальную» художническую биографию. Он и сейчас живой ртутный сгусток неукротимой энергии творчества, художник, чьё имя давно стало нарицательным для обозначения искусства как судьбы.