Мастер предметной абстракции

06/03/2018

Открывшаяся в Московском музее современного искусства (Гоголевский бульвар, 10) выставка «Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» (кураторы Людмила Андреева, Ольга Турчина, Владимир Прохоров) вписывается в череду монографических экспозиций творчества классиков советского (российского) неофициального искусства, среди которых – Юрий Соболев, Эдуард Штейнберг, Михаил Шварцман… Все эти программы призваны по-новому интерпретировать их наследие, освободиться из плена постперестроечных стереотипов, догм и клише. В случае с выставкой Владимира Янкилевского эта задача отлично выполнена.

После обозрения всех анфилад экспозиции в старом дворянском особняке XIX века приходишь к мысли: художник являет уникальный пример константно прекрасного МАСТЕРА. Поздние работы нулевых и десятых (Янкилевский скончался в первых числах 2018 года, совсем немного не дожив до выставки к своему 80-летию) ничем не уступают хрестоматийным картинам 1970–1990-х. Те же точность, сила, кураж эксперимента.

Владимир Янкилевский. Из цикла «Автопортреты». 1999

Вторая мысль: пересмотра требует сложившаяся в 1990-е годы приблизительная система стилистической классификации творчества художников неофициального искусства. Владимира Янкилевского чаще всего называют советским сюрреалистом (ставя в ряд с Юрием Соболевым, Юло Соостером)… Сегодня, когда инструментарий более точный, а оптика прицельная, понимаешь, что ни один из этой троицы сюрреалистом не является.

К выставке Янкилевского издательством MAIER подготовлен каталог-арт-объект. Он создан наподобие складня-триптиха самих работ Янкилевского. Одновременно по форме ассоциируется с биомеханикой иератур другого классика советского модернизма Михаила Шварцмана. Так вот, в этом каталоге – очень хорошие статьи Давида Риффа, Ольги Турчиной, Владимира Прохорова, а также соратника Янкилевского, художника Бориса Орлова. В своей статье Борис Орлов определил различие методов сюрреалистов и Янкилевского, сблизив язык работ последнего с экзистенциализмом: «…сюрреализм апеллирует к подсознанию, к тёмной общности, а экзистенциализм – к надсознанию, к индивидуальной исключительности. Сюрреализм – это система изобразительная, а система Янкилевского обозначительная. Он обозначает зоны и определяет их знаками. Его система – система знаков».

Владимир Янкилевский. В пустом городе. Холст, масло, коллаж

Очень точное определение. Метод сюрреалистов легко исчерпывается в кроссворде линейной психоаналитической интерпретации. Метод Янкилевского держит в напряжении присутствием в структуре многочисленных пластических, смысловых кодов, рядов, данных внахлёст, неким палимпсестом, семиотическим приключением. Подобный метод наделяет зрителя куда большими, чем в сюрреализме, правами соавтора. Одновременно, во избежание энтропии и аморфности, обязывает к жестокой дисциплине.

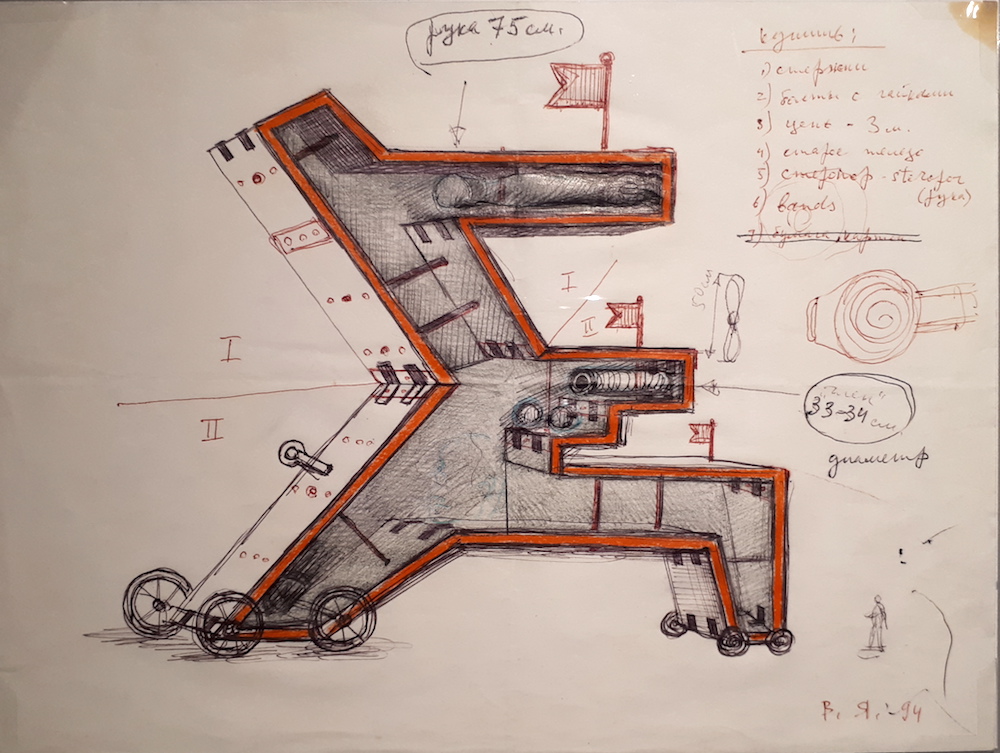

Рабочий эскиз художника. Фото: Сергей Хачатуров

Творчество Владимира Янкилевского – это пример совершенной рациональной сборки интрасубъективного, пережитого глубочайшими чувствами, любовью и страданием проекта. Невероятная чуткость к разным системам языка довоенного и послевоенного модернизма помогает отчаянно искренне поставить вопрос координат личной экзистенции в отчуждённом, покинутом мире. Уже в первых залах мыслишь о том, как несмелые работы «в стиле» фовистов, Хуана Миро, Клее постепенно обретают мощь завершённых и автономных структур («Маленький триптих», 1963). На редкость странно воссоединяются в коробках-складнях разные материалы, техники (оргалит, металл, дерево, масло), методы, стили. Пайка микросхем выворачивается абстрактными лэндскейпами. В них агрессивно врубаются плотские бесстыжие фрагменты архаических идолов («Адам и Ева», 1965). Механика телесного, собственно метафора «тело знака» рифмуются с такими понятиями второго модернизма, как структурализм, сериальность и даже семиотика с искусствометрией (именно так, «Семиотика и искусствометрия», назывался культовый сборник, изданный в СССР в 1972 году; в нем статья Юрия Лотмана (он же был редактором) соседствовала с фрагментом «Сырого и варёного» Леви-Стросса, публикациями Шапиро, Тёрнера, Пасто…). Логично, что Владимир Янкилевский оформлял книжки издательства «Знание». Московские концептуалисты сотрудничали с «Детской литературой». Им было важно подловить на этой детской территории клише, маразминки языка ради его дальнейшей иронической деконструкции и ниспровержения. Для «знатока» Янкилевского важно другое: не прятаться за пародийным общим местом, а с потрохами вывернуть нутро личного морока, тоски, алчбы. Но без неопрятного салонного надрыва, оставаясь при этом тоже в границах исследования структур и серий.

Владимир Янкилевский. Автопортрет (Памяти отца). 1987. Фото: Иван Гущин / Пресс-служба ММОМА

Я бы предложил соотнести искусство Мастера с идеями трансавангарда. Это понятие было сформулировано в конце 1970-х Акилле Бонито Оливой как антитеза концептуализму. Несмотря на то, что Надежда Маньковская относит трансавангард к постмодернизму, такие выделенные Оливой его качества, как реабилитация личностного начала, телесности, экспрессии, то есть вектор эвристического участия, несомненно, встраивает это направление в автореферентный триптих: модернизм–постмодернизм–метамодернизм. В подобном же смысловом поле располагаются триптихи и полиптихи Янкилевского. Разные системы – от репродукций портретов Рембрандта и вариаций на тему Пьеро дела Франчески, через супрематические горизонты Малевича к поп-артистским скабрёзным картинкам и мемам сегодняшнего сетевого искусства – не служат цели тотальной аннигиляции и обнуления в «пустотном каноне» концептуализма. Нет, каждый раз эта симфоническая коллажная репрезентация обращает нас к труду поиска архетипов в мельтешне и гиньольной клоунаде повседневности. Сама радикализация отношения абстракции к агрессивному плотскому формализму, по мысли одного из автора каталога Давида Риффа, удачно соотносится с понятием Клемента Гринберга «бездомная репрезентация». Этот образ – уже пропилеи в наше время, в метамодернистскую тему «атопия метаксиса» (ради поиска истины раскачивание качелей понятий и систем, от иронии к апологетике, производство «срединных не-мест»), в гибридные миры постинтернета. Новые работы (2010-х) Янкилевского эти миры пластически изощренно предъявляют. И важно, что художник не отказывается от сопряжения разных систем, не чурается пафоса и лирики, идущих от советского искусства оттепели, «сурового стиля». Так, хрестоматийная работа «Автопортрет. (Памяти отца)» 1987 года представляет ассамбляж с отвернувшейся фигурой мужчины в ушанке и старом клетчатом пальто. Он едет в метро и читает газету. Рядом с дверьми метровагона стоит портфель. Боковые створки триптиха – это чёрный (справа) и белый (слева) силуэты той же фигуры с заключёнными в них прорывами в супрематическую вселенную. В какой-то степени идею этого «алтаря» можно сблизить с работой «Шинель отца» Виктора Попкова.

Фото: Иван Гущин / Пресс-служба ММОМА

Механика эротического шабаша, конечно, позволяет прочертить генеалогию многих складней Янкилевского. В толковании дуализма «мужского–женского», а также гендерных перверсий допустимо считать художника наследником Иеронима Босха. Философские основания подобного сближения выявлены в прекрасной каталожной статье Давида Риффа. Исследователь пишет об общности работ Янкилевского с идеями лурианской каббалы. Вспоминает о чистом свете, который, согласно каббале, «придаёт форму миру внутри отгороженного круга пустоты». Далее говорит о центробежных и центростремительных силах, которые разбивают светоносные сосуды Сефирот. В результате чего происходят космическая катастрофа, сбой программы и всеобщее разобщение. Подобные темы вспоминаются, если посмотреть на закрытый складень «Сады земных наслаждений» Босха, а потом на многоцветие сексуальных вожделений в его открытой версии. Прозрачная сфера, в которой дремала земля, оказалась расколота киберверсией механики вселенской похоти. Анатомия вожделения оказывается также одним из лейтмотивов творчества Владимира Янкилевского. Каким способом человечеству собрать, восстановить сосуды Сефирот?

Владимир Янкилевский (1938–2018)