Искусство в супрематическом гробу

Выставка «Malevich. Revolutionary of Russian Art» открыта в лондонской Tate Modern до 26 октября, 2014.

04/08/2014

«Скончался наш великий, неоцененный в жизни и неповторимый художник Казимир Северинович Малевич! Родился он в 1878 году, ему 58 лет. 2 месяца болел каким-то раком. А я никогда газет почти что не читаю, а тут взяла газету „Красную” и сразу бросился в глаза столбец, где было извещение о его смерти. Меня так поразило это, что я отложила газету для дома, чтобы прочитать потом об этом как следует. И в тот же вечер после обеда в 10 час<oв> вечера 17/V поехала искать Союз Художников, ул. Герцена, дом 11/6. Там сказали, что он ещё дома. Мы пошли на квартиру Малевича. Пришли к дверям, я жду, ещё там кто-то идёт по лестнице, подходят и гово<рят:> не заперто, входите. Там встретила прислуга нас. Тот полон зал, где мы с тобою были и пили чай. Посреди зала стоит „супрематистский гроб”, поверить трудно, в нём лежит Малевич, кругом цветы и ленты и его портрет, около гроба сидит едва жива старушка-мать, уж очень старая, седая, сидит и плачет. А жены не видно, она в кабинете его, с ней дурно. Без слёз не могу писать. На стенах кругом развешаны его картины. Там были все художники и между прочим Дан<иил> [Хармс], стоял немного впереди меня. Я думала, что ошибаюсь, но когда я подошла ко гробу, около него лежал листок бумаги со стихотворением [Хармса] „На смерть Малевича”. Прочитала, он пишет так же, как и раньше писал. (…) Малевич лежит худой и бледный, с длинной чёрной бородой и в длинной белой подпоясанной рубашке русской до колена, и в чёрных, из плотного и толстого сатина брюках. Гроб не покрыт ничем. По обе стороны у гроба, должно быть, по польскому обычаю, стоят тарелки, полные цветочных головок». Мария Валентиновна Туфанова отослала это письмо 20 мая 1935 года; через несколько дней – явно не миновав глаз советского цензора – оно дошло до её мужа, Александра Васильевича Туфанова. А.В. Туфанов – поэт-заумник, переводчик, одно время близко сошедшийся с юными Хармсом и Введенским, находился в 1935 году в ссылке в Орле; примерно год спустя после смерти Малевича Туфанов вернулся в Ленинград, чтобы через некоторое время снова быть высланным. Впрочем, ему повезло – по крайней мере, его не убили, как Олейникова, не бросили в тюрьму умирать, как Хармса, не отправили в вагоне для скота куда-то на восток, как Введенского (в сущности, Введенского таким образом и убили). В общем, с Туфановым обошлись по-вегетариански. Ещё мягче поступили с Малевичем, которого арестовали осенью 1930 года по подозрению в шпионаже в пользу Германии (художник недавно вернулся из-за границы, где проходили его выставки, в частности, в Берлине и Вене), но уже через пару месяцев выпустили – и это несмотря на то что его делом занимался небезызвестный одноглазый чекист Владимир Александрович Кишкин по кличке «Циклоп». Рак простаты оказался опаснее НКВД, смерть мирная, почти что даже старорежимная. Честно говоря, сложно вспомнить кого-то из великих русских авангардистов, которые закончили свой путь столь прозаическим образом.

Тем не менее прощание с Малевичем стало последним актом русского авангарда. Толпа провожала супрематический гроб с телом великого арт-революционера уже по вполне сталинскому Ленинграду – с убийства Кирова прошло уже полгода и чекисты уже по-настоящему взялись за своё гнусное дело. Примерно в это же самое время в СССР вернули преподавание истории в школах и вузах, осудили революционную педагогику скончавшегося к тому времени Выготского, уже провели первый съезд Союза писателей – строительство зловещего здания сталинизма было в полном разгаре. В каком-то смысле Малевичу повезло, он умер вовремя – лучше так, чем в чекистском подвале или где-нибудь на Колыме.

В следующем послании мужу, от 22 мая, Туфанова пишет: «Представить себе не могу без слёз искусства, положенного в супрематический гроб, ужасная тяжёлая картина, а с этим соединяется еще печаль о том, что ты друзей своих уж больше не увидишь. Потом все разошлись после панихиды. А 18/V объявили гражданскую панихиду в 5 час<ов> веч<ера>, а я прямо со службы поехала в 4 ч<аса> 45 мин<ут> на 23 No до ул. Герцена, пришла уж в Дом Художника, его туда уже перенесли из дома с цветами и картинами, с портретом и венками, и гроб его стоял поперек комнаты так, чтобы лицо его было всем видно, я видела его хорошо. Вхожу туда (…) и слышу снова, как и вчера у него дома, музыку, потом узнала я, играл симфонию новую какой-то ленинградский композитор. Кончилась музыка, и говорили речи. (...) Из присутствующих на переднем плане был Дан<иил> [Хармс], он же главным образом принимал участие в похоронах. По окончании панихиды сняли Malevitсha в кругу картин своих, цветов и публики, потом [Хармс] и др<угие> художники заколотили в гроб и вынесли с венками и цветами супрематиста на своих плечах, поставили на автомобиль, украшенный красным кумачом, и с духовым оркестром в сопровождении почитателей его процессия двинулась по Невскому к Московскому вокзалу, а т<ак> к<ак> день был выходной, то публика гуляющая стояла шпалерами на тротуарах и многие смотрели в окна. К вокзалу подошли к 8 часам и задними дворами проехали к вагону товарному, стоящему в тупике. В вагоне приготовлен был тесовый ящик, украшенный ёлками, туда поставили супрематический гроб с останками великого супрематист<а>, безвременно погибшего». После чего гроб отправили в Москву, где тело сожгли в Донском крематории, а прах захоронили у подмосковной деревни Немчиновки. Там сейчас микрорайон и, говорят, на этом месте будут делать (или уже делают) стоянку для дорогих авто. Так – не взрывом, не всхлипом, а тихим растворением в чужой истории – кончился русский авангард.

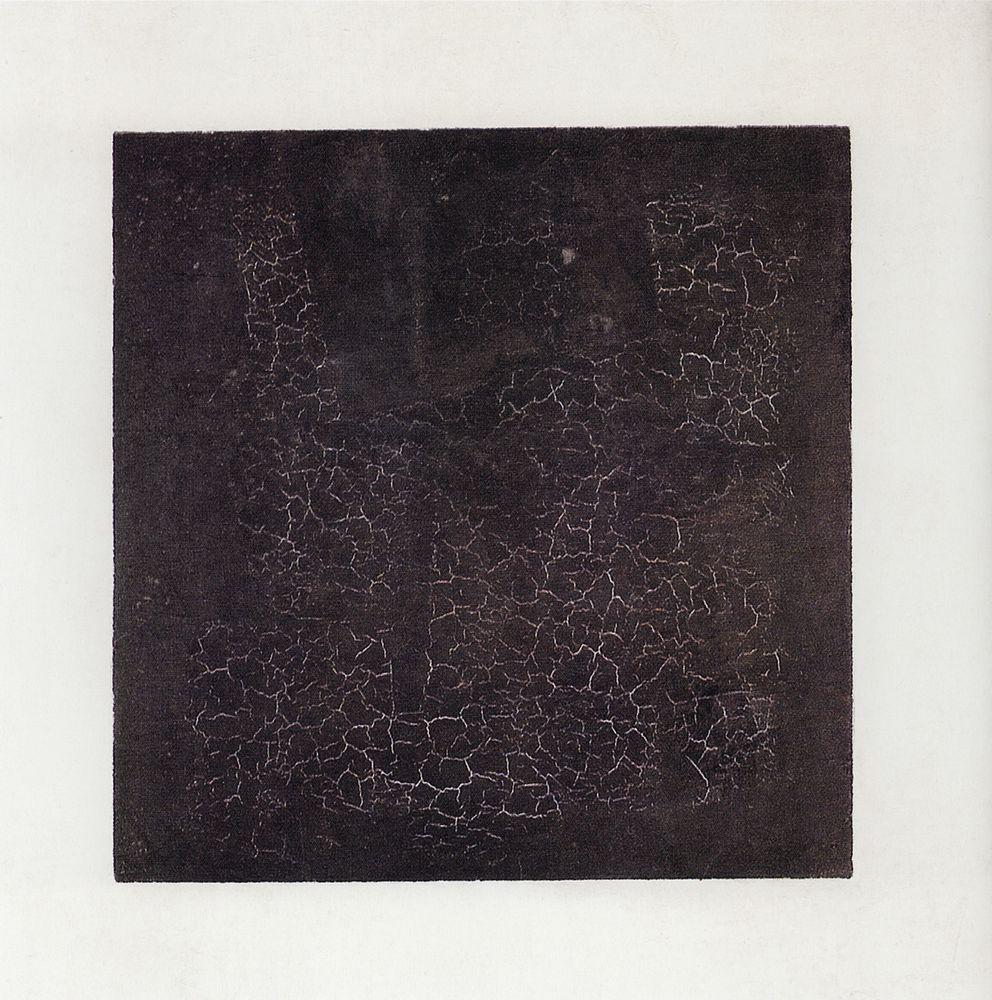

Казимир Малевич. Чёрный квадрат. 1915

В 1919 году Казимир Малевич считал, что искусство (изобразительное искусство) должно исчезнуть вместе со старым укладом жизни. Тогда он написал: «Живопись умерла, как и старый режим, так как она была органической частью его». На грандиозной выставке «Malevich. Revolutionary of Russian Art», которая недавно открылась в лондонской Tate Modern, конец живописи зафиксирован в зале номер восемь, который так и называется «The End of Painting». Здесь вывешены несколько мистических – по-иному не скажешь – картин с одним и тем же названием «Dissolution of a Plane», только нумерация разная.

Kazimir Malevich. Yellow Plane in Dissolution. 1917–1918. Collection Stedelijk Museum Amsterdam

Все они датированы 1917-м; тогда исчез и старый режим, и входящая в него живопись. По версии Малевича, исчезала она нежно, тихо, постепенно – в отличие от Российской империи с её сенаторами, попами, жандармами и царской семьёй; настолько медленно, что сам Малевич будто и не замечал процесса, параллельно изобретая супрематизм, рисуя квадраты разных цветов, руководя революционными художниками в Витебске, читая лекции и сочиняя малопонятные брошюры. Всё отдельно: по одну сторону исчезание[1] живописи, по другую – шумная, параноидально-настойчивая деятельность по обновлению той же самой живописи. Собственно, два аспекта сошлись в мае 1935 года – супрематический гроб и исхудавший труп художника. Потом – кремация и исчезание уже и праха.

Собственно, смерть, точнее, небытие – вот главная тема того, что можно было бы назвать мироощущением Малевича. А ремесло художника, революция в ремесле художника и применение её плодов для всеобщей революции – с какого-то момента основная тема его художественного мировоззрения. В эссе «Пастернак и доктор Живаго» Александр Пятигорский писал: «Пастернак двадцатых годов психологически принадлежал к миру нового искусства и делил с ним его особенности. И самой главной из этих особенностей было то, что люди нового искусства и новой науки тоже жили как бы одновременно на двух не сводимых друг к другу уровнях мироощущения и мировоззрения (эту идею впервые высказал искусствовед Игорь Голомшток). На уровне мироощущения они были великими познавателями и трансформаторами вещей, образов и понятий. Их конкретный чувственный опыт был уникален, потому что уникален был материал. На уровне мировоззрения они были создателями концепций. Чаще их соавторами: „авторы” не занимались ни искусством, ни наукой. Концепций, объясняющих другим людям природу и цели работы учёных и артистов». Позволю себе лишь одно уточнение: я бы ввёл вместо термина «мироощущение» – «миропонимание»; по крайней мере, Казимир Малевич именно понимал мир таким образом, увидев в нём Ничто. «Материал», Революция, здесь почти ни при чём. Это главное, что можно вынести из выставки в Tate Modern – и из стихотворения Туфанова на смерть Малевича:

«И жил он в долине лазурной,

Встречая час золотой;

Века измеряя (до урны!)

При солнце цвел красотой.

На радуги мир разлагая,

Хотел бесполезным быть;

И, формой отцветшей играя,

Он ей говорил: не быть.

И даже с фарфора без цели

Весь мир у него играл;

По кругу при влажной метели

Он в радуге образ искал.

О, милые чайки залива!

Вот жизни растаял дым,

Поёте причет над ивой,

Над пеплом, чтоб стал голубым;

Чтоб криком своим журавлиным

Природа звала к звездам

Мечту об отлете – клином

Скитаться в пространствах всегда».

Помимо фокусов из обязательной программы про радугу и разложение мира (что есть супрематизм, конечно) здесь важны слова об «отцветших формах», «бесполезном» и, главное, об «отлёте клином». «Клин» – супрематическая форма чистого цвета, только используется он в этом поминальном стихе не в политических или каких-либо иных прагматических целях (как в знаменитой работе ученика Малевича Эль Лисицкого «Клином красным бей белых»), а для обозначения способа отлёта, исчезания, ухода за, в некие пространства, в материальность которых верится слабо. Супрематизм несёт внутри себя Пустоту, Ничто, точно так же как супрематический гроб нёс в себе почти бестелесную мёртвую плоть Малевича.

Ну, а теперь, по порядку, о выставке. Первый («Early Painting») и третий («Cubo-Futurism») залы дают представление о Казимире Малевиче – великом ремесленнике, второй («A Russian Artist») – о большом художнике предвоенного (перед Первой мировой, конечно) периода. Не больше – но и не меньше. Только внимательно пройдясь по первым залам, понимаешь: Малевич удивительно тонкий и изощрённый мастер. Он идеально устраивался в любом из современных ему стилей, от постимпрессионизма до кубизма; везде он делал превосходные работы, которые ничем не уступали шедеврам основоположников той или иной школы/направления.

Казимир Малевич. Англичанин в Москве. 1914

Но – и это видно – Малевичу явно было скучно, скучно оттого что он всё умеет в уже придуманных (не им) рамках: Малевич выигрывал матч за матчем, но, как ему казалось, чемпионат мира – точнее, Чемпионат Вселенной по Искусству – он таким образом выиграть не мог. В этом смысле он есть полная противоположность Дэвиду Боуи, который, как и Малевич, доводил до совершенства уже придуманные игры – только в отличие от русского художника в лучший свой период, в 1970-е, британский поп-певец использовал эти игры, пока они не стали известными и популярными, не стали мейнстримом. Собственно, поздний модернизм (а Боуи, безусловно, герой позднего модернизма) весь в этом и состоял – с его обсессией по поводу этнических штук, забытых ещё при жизни старых авторов, примитивного искусства, тёмных мифологий и прочего. Поздний модернизм вытаскивал всё это на свет божий, тщательно отмывал и вставлял в собственный механизм. В литературе так, к примеру, работали Борхес, Маркес, весь «магический реализм» вообще. Поздний модернизм (и модернизм вообще) стоит на том, что всё – от науки до религии – превращает в искусство, для него искусство есть огромная, но жёстко ограниченная область. Помимо искусства модернизм не интересует ровным счетом ничего. Что же до Малевича, то он вообще не модернист. Малевич гениально играл в устоявшиеся модернистские стили, но использовал их как приемы, не разделяя основных принципов. Он не искусство собирался расширять, в какой-то момент он замахнулся на основы миропорядка, устройство жизни как таковое. Этот обуреваемый скукой и фантазией курский чертежник был идеальным авангардистом – недолго, но был. Самое интересное на выставке в Tate Modern – попытаться найти ту точку, где «инструментальный модернизм» Малевича превращается в авангард, а потом – где в его случае авангард кончается и начинается что-то совсем другое.

Такую точку можно найти у многих в прошлом веке. У Джойса это промежуток между великими, но вполне конвенциональными «Дублинцами», «Портретом художника в юности» и «Улиссом». Или у Кандинского – несколько месяцев 1912 года между превосходными пейзажами в рамках его же собственной арт-группы Der Blaue Reiter и первыми абстракциями. У Тома Уэйтса – три ключевых года между совершенной, сладко-предсказуемой продукцией альбомов Blue Valentine или Heartattack and Vine и Swordfishtrombones, шедевром уже по ту сторону блюзово-балладной традиции. У Казимира Малевича такая точка (хотя, как мы видим, речь идет скорее о периоде от нескольких месяцев до нескольких лет; впрочем, в геометрии точка не имеет протяжённости) – период с 1913 года по 1915-й, от оперы «Победа над солнцем» (о ней – четвертый зал выставки: «Painting, Poetry and Theatre») до самой ранней официальной датировки первого «Чёрного квадрата», до 1915-го (зал пятый, «Modern Icon»).

Время создания первого «Чёрного квадрата» исключительно важно. Идея (и ранние наброски) принадлежат 1913 году, ко времени работы над «Победой над солнцем»; окончательное исполнение – 1915-му. Сам Малевич настаивал на второй дате. Здесь мы видим на самом деле две совершенно разные историко-символические (и даже, если угодно, мистические) интерпретации картины. Если это 1913 год, то «Чёрный квадрат» есть символ предвоенного европейского тупика и конца belle epoque. Если 1915-й, разгар войны, то «Чёрный квадрат» – знамя наступившей эпохи. Перед нами две интерпретации: ретроспективная и перспективная; Малевич предпочёл вторую. Для него «закрывать» предыдущую эпоху было просто неинтересно (хотя, напомню, после революций 1917 года он говорил об исчезновении живописи как таковой вместе со старым режимом, частью которого живопись и была), Малевичу важно предъявить суть времени, в котором мы (он) находим(т)ся сейчас. В этом смысле в 1915-м он уже совсем не футурист; более того, даже не авангардист вообще, хотя художественное сознание у него как раз авангардистское. Ещё раз вернёмся к дистанции, различию, даже пропасти между авангардистским художественным сознанием (мировоззрением) Малевича и его философским мировосприятием/миропониманием, которое возвышенно-редукционистское и совершенно мистическое. Малевич-миропониматель, Малевич-мистик взыскует «чистых форм», не связанных с так называемой «реальностью», да и с идеей пользы вообще. В таком смысле он совершенный враг тогдашних большевиков с их замыслом не только перевернуть миропорядок, но и сделать его рациональным. Вместо всего этого Малевич предлагает созерцать мир как отношение и борьбу чистых форм, которые, в свою очередь, постепенно исчезают (с 1917-го), превращаясь в ничто. С одной стороны, перед нами стихийное раннее витгенштейнианство с его одержимостью идеально простыми вещами и их сочетанием. С другой, прозрение, что и за этими формами нет ничего, прозрение почти буддическое.

Здесь, как ни экзотично это звучит, в игру вступает вопрос о морали. Будучи настоящим художником, выросшим из модернизма (использовавшим модернизм на самом деле), плюс настоящим мистиком, Малевич совершенно очевидно понимал, что этическое и эстетическое в своих высших проявлениях есть одно и то же. Такими высшими проявлениями, безусловно, являются чистые формы и чистые цвета. Однако после 1917-го Малевич как бы отходит от этой радикальной позиции и ставит эти чистые формы/цвета на службу революционно-утилитарному – отсюда все его супрематические чайнички, плакатики съездов бедноты и кино, выставленные в залах 9 («A Teacher in Vitebsk») и 10 («Works on Paper»).

Что это значит? Капитуляция? Или сознательное отделение себя и своих идей от собственной художественной и педагогической деятельности? Второй вариант представляется мне весьма продуктивным. Логика здесь такая: если живопись умерла вместе со старым режимом и искусство вообще невозможно, то его следует имитировать, используя собственные авангардистские штучки в качестве банальных идеологических и даже просто коммерческих инструментов (собственно, что Малевич делал раньше с модернистскими школами и приемами). Малевич превращает свой авангард в прикладной модернизм, передав фабрике коммунистической идеологии патент на его внедрение. Он как бы согласился на инструментальную роль в построении нового общества, в то время как сам ни в какое новое общество не верил, ибо видел исключительно Ничто, Пустоту, Пространство, куда, по выражению Туфанова, и устремлялся супрематическим клином. Малевич умер лет за 15 до собственной смерти: добровольно возлёг в супрематический гроб и испарился.

В этом смысле очень интересны работы, висящие в двух последних залах выставки в Tate Modern (одиннадцатый зал «Reinventing Figuration», двенадцатый «Last Paintings»), где можно проследить возвращение Малевича к фигуративной живописи в конце нэпа–

начале индустриализации (и потом «великого перелома»). Между 1921-м, последним чисто супрематическим годом Малевича, и 1927-м, когда он принимается рисовать страшноватых крестьян, точнее, чистые формы идеи крестьянина, заполненные чистыми красками, точнее, идеями чистых красок.

Казимир Малевич. Голова крестьянина. 1928–1929

Редко когда увидишь столь наглядную капитуляцию перед Историей – а ведь Историю миропонимание Малевича решительно отрицает. Для его миропонимания в мире нет и не может быть истории; оттого до 1927 года если Малевич и брался за актуальные как бы политические события, вроде Первой мировой, у него получался нарочито тупой, даже издевательски-тупой лубок. Реальные солдаты и мирные жители предстают вроде потешных фигур из «Победы над солнцем». Они даже не функциональны, они просто есть, мельтешат, делают глупости и по их поводу говорятся глупости. Уровень абсурда становится запредельным, освобождая зрителя от всякого намека на возможность совершения на его глазах «истории».

Начиная с 1927-го, особенно в серии с крестьянами и деревней, Малевич полностью меняет подход. Он опрокидывает свои представления о чистых формах и цветах в область социального и политического – но получается не «время, вперёд!», а последние прекрасные мгновения некоего уклада жизни перед неминуемым уничтожением. Малевич рисует яркие манекены крестьян, которые вот-вот будут убраны с витрины советской жизни, чтобы уступить свое место машинкам и механизмам. Они настолько красочны, эти манекены, что их созерцание вызывает катастрофическое чувство утраты и нехватки – таким странным образом эмоциональное возвращается в строгий мистический мир Малевича. Но вот что интересно: Малевич намеренно, под строгим контролем, вызывает у зрителя эту эмоцию, сам же он безучастен. К тому же Малевич с его чутьём не мог не понимать, что его абсолютный космический аисторизм скоро будет затоплен мутным сталинским имперским историзмом, в котором даже классовый подход станет лишь формальным элементом советского Древнего Египта с его собственной историей и хронологией цэковских фараонов.

Малевич должен был как-то соотноситься с временем, в которое угодил – и вот уже в первой половине тридцатых он впускает в своё художественное мышление (но, конечно, не в миропонимание, там по-прежнему всё ясно и пусто) историю как способ создания искусства. Последний зал выставки в Tate Modern – последний спектакль Казимира Малевича, спектакль, который носил уже совсем иной характер и масштаб, нежели «Победа над солнцем». Многие его работы 1930–35-го напоминают ренессансные портреты надменных людей XV века, они намекают на роль, которую Малевич придумал себе в новых обстоятельствах: надменный просвещённый мастер при дворе тирана.

Он равнодушен ко всему, кроме созерцания идеальных форм, остальное – казни, тюрьмы, ссылки народов – значения не имеет. Сама история становится идеальной платоновской формой (власть и художник, вечный сюжет) и оттого перестаёт быть историей. Красный цвет на последних портретах и автопортретах Малевича – лишь элемент строгого и возвышенного одеяния гордых книжников и мастеров, дающих советы правителям и облагораживающих власть, никакого пролетариата, никакой идеологии, никакого алого стяга коммунизма.

Прошли десятки лет. Всё стало совсем по-иному. Советская деспотия распалась, русский авангард стал устойчивой валютой международных арт-рынков, сам Казимир Малевич исчез, растворился в том Ничто, о котором он мечтал, создавая пустые идеальные формы. Остатки супрематического гроба – и материалы, пошедшие на его изготовление, – можно сегодня увидеть в Tate Modern.

[1] Воспользуемся прекрасным словом, использованным переводчиком Валерием Кисловым для русской версии знаменитого романа Перека.