Нитка от штандарта империи: археология музейного проекта

19/12/2014

Невысокая итальянка лет двадцати в синей дутой куртке наклонилась над витриной. Там под стеклом лежат всякие старые штучки – сосуды непонятного предназначения, фигурки, амулеты. Рядом с каждым предметом – подпись: «Ритуальная чашка. Полинезия», «Фигурка Будды. Юго-Восточная Азия». Вроде бы обычный музей с его коллекцией полуслучайных вещей, выставленных в просветительских целях на всеобщее обозрение, но даже по музейным меркам всё равно странновато – сложно придумать универсальный ключ к системе, согласно которой полинезийская чаша оказалась рядом с маленьким Буддой. Религия? Дальний Восток? Восток вообще? Третий мир? Отнюдь – ведь за спиной моей итальянки (а она перенесла своё внимание на мраморный бюст какого-то английского джентльмена восемнадцатого века) огромные книжные шкафы; там за стеклом стоят, явно подобранные по цвету и основательности кожаных переплётов, тома собрания сочинений Наполеона Бонапарта, статистических описаний Южного Уэльса и исторической эпопеи Гиббона. Нет, что-то другое – не религия и не экзотика. Впрочем, возможно, всё-таки, экзотика, ведь для этой итальянской туристки – как и для мирно бродящих по этому залу японцев, китайцев, русских и немцев – Наполеон, толстые фолианты вообще, упадок и разрушение Римской империи, полинезийские верования есть одно, то, что можно было бы как раз отнести к разряду экзотики, чужого, не своего, диковатого и занимательного одновременно. Справа от меня вспышка холодного фотографического света, итальянка отдёргивает руку от мраморного георгианского джентльмена, спешит юный смотритель, неодобрительно качая головой, мол, никаких здесь вспышек и прикосновений. Итальянцы правы, в этом зале темновато для обычного фото.

Фото: Кирилл Кобрин

Британский музей в лондонском районе Блумсбери – одно из лучших мест на свете. Здесь всегда можно переждать ненастье, сходить в туалет, поглазеть на всяческие штучки, которые музейный магазин предлагает жаждущим отвлечённого туристам (один коврик для компьютерной мышки в виде плоского, будто по нему прошелся асфальтоукладчик, Розеттского камня чего стоит), попить кофе и даже съесть недорогой сэндвич, вообще просто посидеть в гигантском дворе под светлым куполом, подумать, почитать, записать чего-нибудь неважное, но и не требующее отлагательств, в блокнотик или айпэд. Наконец – благо вход, как и во все остальные государственные британские музеи, бесплатный – в твоём распоряжении (почти) все богатства этого мира. Я не преувеличиваю. Древний Египет с его фараонами, кошками и писцами, Ассирия, чьи орнаментально-кудрявобородые цари истребляют львов и осаждают вражеские города, вот прекрасные эллинские обнаженные тела, лошади, гоплиты в доспехах симметрично выделывают милитаристские коленца, европейское Средневековье, кабинет графики с рисунками самого Леонардо, а там дальше – азиатские залы, сотни кришн, будд, километры иероглифов, Океания, Полинезия, индейцы Америк, их тотемы, пернатые головные уборы, челны и луки со стрелами, да чего там только нет. В этом здании можно проводить сутки, недели, месяцы, не испытывая скуки – ведь материал собран в Британском музее самый разнообразный, пёстрый, эклектичный; но в то же время он разложен по специальным комнатам, снабжён классифицирующей логикой, пояснительными текстами. Перед нами Империя Западного Знания – лучший из памятников колониализму, если под последним понимать освоение не только территорий, но и времени как такового, древности и Средних веков, нового и новейшего периодов. Империя – господство универсального над партикулярным, выраженное не в унификации разнообразных феноменов, а в едином способе их размещения по полочкам в назидательных целях. Британский музей отчасти задуман как репрезентация самóй имперской идеи (которая шире саидовского ориентализма), манифестация власти, мирового господства – мол, вот мы пришли в отдалённый конец мира, в отдалённую от нас историческую эпоху, установили над ними господство – сосчитали тамошние вещи, зафиксировали и выстроили в один известный нам порядок. Наша власть и есть такой порядок, орднунг, внутри которого вещи, выставленные по соседству, начинают по принципу соположенности пускать ложноножки и составлять немыслимые ранее горизонтальные связи. Ассирийский зал соседствует с древнегреческим, цейлонские древности – с корейскими. Мысли, приходящие в голову по мере перехода из одного помещения в другое, в основном не исторического, а антропологического свойства, фиксируешь не различное, а общее. Бога нет, а всеобщий знаменатель есть. Попадая в Британский музей, посетитель мгновенно включается в сеть строгого и безмятежного одновременного функционирования идеи Универсальной Классифицирующей Империи. Не то чтобы эта империя знала всё, нет, зато она может найти всему его место. Собственно, после распада «настоящих» империй Нового времени – британской, французской, австро-венгерской, российской и других – возможна только такая чисто западная империя. Не политическая, не, конечно же, экономическая (с Китаем или Японией не посоревнуешься), не военная и даже не культурная. Империя-схема, империя – ментальная паутина. Так, по крайней мере, было задумано.

Фото: Клэй Уиллис

Внутри Британского музея есть зал, где выставлена идея Британского музея. Там-то я и наблюдал любознательную итальянку. Называется зал Enlightenment Gallery, а находится он справа от главного входа с Great Russel Street, надо просто обойти справа же бывший читальный зал – тот самый, где когда-то Маркс и Ленин. Сейчас в экс-читалке устраивают роскошные тематические выставки, которые предъявляют нам уже иной тип социокультурной заботы о просвещении людей. Однако главный зал – классический, органический тому типу исторического сознания, на котором воздвигнут Британский музей, покоится сама идея Британского музея – всё же сбоку, хотя лично я поместил бы его прямо на входе. Получилось бы нечто вроде инструктажа по западному мышлению об окружающем мире, руководство к правильному посещению музея. Впрочем, и так хорошо. Этот гигантский зал был построен в 1828 году, чтобы вместить библиотеку короля Георга Третьего; сейчас книги переехали в новое (прекрасное!) здание Британской библиотеки, а здесь в 2003 году, когда Британскому музею было 250 лет, открыли новый проект. Enlightenment Gallery окружена иными – уже не концептуально-тематическими – залами; если обойти бывший читальный зал слева, попадёшь в быт и нравы индейцев, по правую и левую руку от индейцев – восточные и эллинские древности. Конечно же, почти никто из заглянувших в великолепную Enlightenment Gallery, разницы не понимает и не чувствует, туристы разглядывают будд, мраморные бюсты и античные скульптуры, коллекции монет, инструментов и камушков с раковинами точно с тем же доброжелательным безразличием, как ассирийские барельефы или тех же будд, но уже в специализированных комнатах, там где об Индии и Востоке вообще.

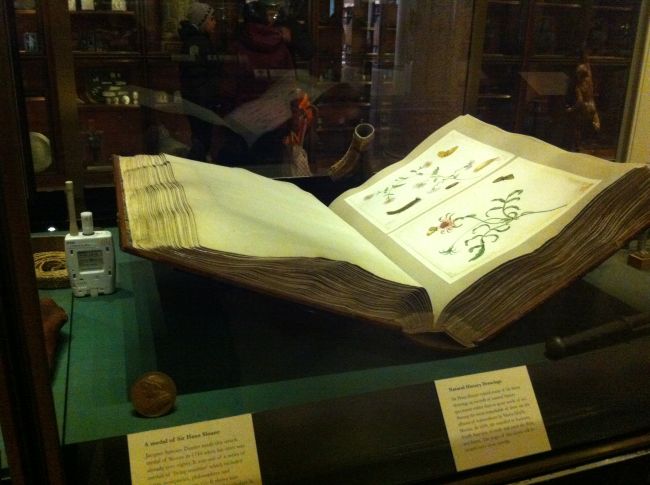

Теперь о том, как устроена Enlightenment Gallery. Это длинная анфилада из трёх комнат (две вытянутые, одна, в середине, квадратная, в ней, прямо у центрального входа со стороны Great Court, – огромная античная скульптурная ваза), вдоль которых тянутся высокие застеклённые шкафы с книгами и разными вещами; выстроенные в две симметричные линии стенды оставляют в галерее много пространства для передвижений публики. Впрочем, публики обычно немного. В стендах под стеклом – тоже всякие вещи и книги, но только, в отличие от шкафов, книги стоят в них поодиночке, раскрытые на важных для экспозиции страницах. Кое-где мраморные скульптуры – древнегреческие и древнеримские, а также бюсты британских коллекционеров, антиквариев и натуралистов, чьими беспрестанными трудами собрана местная коллекция. По верху Enlightenment Gallery идёт ограждённая перилами галерея с книжными шкафами; вход туда всегда закрыт. Потолок очень высокий, днём падает много света, вечером же освещение тускловатое, но равномерное, что создает у посетителей ощущение уютной, немного сонной, старомодной рациональности. Каждый из двух вытянутых залов виртуально разбит на три тематических части, а центральный зал целиком представляет собой одну часть – то есть всего разделов семь. Если двигаться по порядку, то вот они: «Природный мир», «Рождение археологии», «Искусство и цивилизация», «Классифицируя мир», «Древние тексты», «Религия и ритуал», «Торговля и открытия». Соответственно, выставленные вещи сгруппированы в соответствии с тем, как куратор Ким Слоан понимала эти темы.

На первый взгляд, перед нами попытка классификации, которая имитирует классификации Века Просвещения. Темы разделов соотносятся друг с другом не исторически, не генетически, не логически, а исключительно по соседству внутри рамки, заданной понятием «Просвещение». Разделы как бы из разных рядов; более того, эта классификация (несмотря на то что такой тип мышления вроде бы претендует на вневременной, внеисторический, чисто формальный характер) включает в себя историю самой себя же – см., напр., «Классифицируя мир». Чистота жанра нарушена намеренно; Ким Слоан подчеркнула условный характер собственного предприятия, поместив свой проект в исторические рамки – плюс намекая, что отчасти находится в одной культурной эпохе с создателями Британского музея, натуралистами Века Просвещения, антиквариями эпохи рождения археологии. Нет, не постмодернизм, а намёк на признание себя/нас принадлежащими к компании сэра Ганса Слоана[1], Карла Линнея, Жана Д'Аламбера и других. О тщеславии в данном случае вряд ли стоит говорить; наоборот, тут чувствуется смирение и признание невесёлого факта отсутствия прогресса.

Сэр Ганс Слоан

Попробуем проследить логику перехода от одного раздела к другому. В 1763 году, когда Британский музей был открыт для публики, его экспозиция называлась «Natural and Artificial Rarities». Обратим внимание на два обстоятельства. Первое – речь идет именно о «редкостях», вещах странных, «курьёзах». Второе – несмотря на деление оных на «природные» и «изготовленные» (искусственные, сделанные руками людей), экспонаты перечисляются через союз «и» – то есть их свойство («редкость») важнее их происхождения. Фуко уже писал о странном равнодушии людей Просвещения к глубокой пропасти, разделявшей, к примеру, для средневековых теологов natura creata пес creans и сотворённое человеком. В «Словах и вещах» Фуко говорит о возникновении еще в конце XVII века понятия «естественная история», в рамках которого схема, куда помещаются разные вещи, оказывается гораздо важнее самих вещей, их свойств, происхождения и проч. До того времени задачей историка было «заставить заговорить все заброшенные слова. Его существование определялось не столько наблюдением, сколько повторением сказанного, вторичным словом, речью, в которой звучало столько заглушённых слов»[2]. В новую же эпоху «наблюдение» и «описание» заменяют «речь», а в центре внимания оказываются соответствующим образом организованные пространства: «Классическая эпоха даёт истории совершенно другой смысл: впервые установить тщательное наблюдение за самими вещами, а затем описать результаты наблюдения в гладких, нейтральных, надёжных словах. Понятно, что в этом “очищении” первой формой истории, которая при этом сложилась, стала история природы, так как для своего оформления она нуждается только в словах, непосредственно приложимых к самим вещам. Документами этой новой истории являются не другие слова, тексты или архивы, но прозрачные пространства, где вещи совмещаются между собой: гербарии, коллекции, сады. Место этой истории – не подвластный времени прямоугольник, в котором освобождённые от всякого толкования, от всякого сопровождающего языка, существа предстают один рядом с другими, в их зримом облике, сближёнными согласно их общим чертам и благодаря этому уже доступными в потенции анализу, носителями их единственного имени»[3]. В подобной системе различение между «натуральным» и «искусственным» отступает на второй план перед более важным объединяющим принципом размещённости в одном пространстве, классифицируемости и возможности быть описанным «гладкими, нейтральными, надёжными словами». Собственно, это мы и видим в Enlightenment Gallery. Объяснения происходящего здесь минимальны, старательно нейтральны и объективны, посетителю предъявлена схема, тип мышления, которую пытается воссоздать Ким Слоан, а не сами выставленные вещи. Они, вещи, любопытны, но не более: просто rarities.

Итак, мы начинаем с природного мира, и – в рамках подобной логики вполне естественно – к нему примыкает мир древних вещей, «Рождение археологии». Однако уже здесь видна подмена. В качестве назидательно-просвещающего объекта нам предлагают не предметы, выкопанные археологами, а рождение этой области знания, точнее – рождение этого вида деятельности. Выставлены не отрытые артефакты, а по сути сама археология, точнее – её начальная история. Просвещенческая классификация старается избегать истории классифицируемых вещей – «историей» в Век Разума становится «наблюдение» и нейтральное «описание»; здесь же перед нами попытка установить некие корни нынешнего способа мышления и познания. А это нарушает чистоту попытки воссоздать в Enlightenment Gallery тип просвещенческого сознания, Порядок Разума. Здесь – как и в случае раздела «Классифицируя мир» – мы наблюдаем вторжение XIX века с его обсессией историей, даже Историей: «Подобно тому как Порядок для классической мысли не был лишь видимой гармонией вещей, их слаженностью, их законосообразностью или же их установленной симметрией, но пространством их собственного бытия, тем, что ещё до всякого действительного познания устанавливает вещи в пространстве знания, подобно этому История, начиная с XIX века, определяет то место рождения всего эмпирического, из которого, вне всякой установленной хронологии, оно черпает свое собственное бытие»[4]. Именно: место рождения всего эмпирического. «Рождение археологии» – начало всех начал.

Дальше Enlightenment Gallery вроде бы не особенно отходит от заданных самой себе парадигмальных рамок, однако, если вдуматься, зазор между историческим Веком Просвещения и представленным в Британском музее Веком Просвещения же остаётся – и беспрестанно держит посетителя в ситуации sapienti sat. Название раздела «Искусство и цивилизация» отсылает нас как к девятнадцатому веку с его однозначно положительными коннотациями «цивилизации» как чего-то противостоящего «варварству», так и к «цивилизационному подходу» в гуманитарном знании недавнего прошлого, который, уйдя из актуального академического поля, прописался по ведомству болтливой публицистики о том, как устроен мир. «Древние тексты» – разом и библеистика предшествующего Веку Просвещения барочного, контрреформационного XVII века, так и источниковедение последующего девятнадцатого столетия. «Религия и ритуал» – это название заставляет вспомнить не только классический структурализм Леви-Стросса, но и разнообразные писания участников предвоенного парижского Коллежа Социологии. Наконец, «Торговля и открытия» – чистый знак все того же XIX столетия с его обожествлением коммерческой деятельности, заменившей проповедь Слова Божьего на дальних пределах мира. Конечно, всё вышесказанное в той или иной степени имеет отношение и к Веку Просвещения; так что Ким Слоан можно поздравить – она сыграла очень тонко, оставив сходство, но и одновременно искусно намекнув на приквел и сиквел Века Разума.

Фото: Кирилл Кобрин

Если взяться за археологию исторических смыслов в Enlightenment Gallery, можно выделить три слоя, три историко-культурные эпохи, три разных типа сознания. Первый – Век Просвещения с его ясным и механическим мышлением, его страстью ко всему внешнему и поверхностному, гладкому и строго вертикальному/горизонтальному. Всё строго распределено по разделам, разделы разбиты на витрины, в шкафах за стеклом стоят книги и артефакты. Похоже на то, как в XVIII веке, до Великой французской революции, вели военные действия: наёмные армии маршируют в строгом соответствии с предписаниями стратегов и теоретиков, генералы тщательно рассчитывают манёвры, похожие на математические действия и геометрические фигуры – особенно если учитывать, что войска передвигались в те времена вдоль линий снабжения, старались далеко не отходить от своих баз, а в действиях против врага исходили прежде всего из желания перерезать его коммуникации. Само обмундирование армий эпохи Морица Саксонского и Фридриха Великого – пудреные парики, классические треуголки, высокие негнущиеся сапоги – все выглядело иллюстрацией к классицистической литературе и «Энциклопедии» Д'Аламбера. Ну и, конечно, линейная тактика на поле боя, строго выровненные шеренги, полководцы, принимающие решения о наступлении и отступлении (и даже сдаче) после формальной процедуры, чуть ли не математической, куда в качестве условий вводились численность своих и чужих войск, количество пушек и продовольствия и проч.

Да, на своем первом историческом уровне Enlightenment Gallery напоминает парад армии восемнадцатого века – шеренги книг, полководцами возвышаются античные скульптуры, бюсты натуралистов, антиквариев и коллекционеров напоминают сопровождающий генералов штаб, кавалерийские отряды божков за стеклом витрин, сабли, шлемы и иная военная параферналия. Но не следует забывать, что за всем этим строгим геометрическим великолепием располагается позднейший, вполне романтический контекст. Вся затея с Enlightenment Gallery – чисто историческая, более того – исторически-назидательная. Девятнадцатый век буквально молился на идею «генезиса», «происхождения», не зря одно из главных его сочинений называлось «Происхождение видов». История как таковая, сама по себе, идея Истории поглощает и «естественную историю», и «историю людей» – «происхождение» важнее того, что же именно «произошло». Ким Слоан как бы указывает нам на происхождение современного мира – и в то же самое время на дистанцию, отделяющую его от нас. Кураторское искусство заключается в том, чтобы эта дистанция не была ни слишком большой, ни слишком маленькой – посетитель не должен смотреть на человека Просвещения как на абсолютного Другого, но и залипания и полного растворения не нужно. Собственно, именно такую работу в идеале обязан проделывать настоящий историк.

Но всё это в идеальном мире. На деле же смешение уровней XVIII и XIX веков всё-таки происходит – если смотреть на Enlightenment Gallery из сегодняшнего дня. Сейчас уже сложно сказать, какой именно эпохе принадлежит идея бесконечной пространственной и временной экспансии Запада, чем она была обусловлена – желанием накинуть на мир сетку идеальной описательной классификации или желанием, узнав тайну происхождения мира, переделать его по-своему. И то и другое есть акт установления господства. И то и другое есть имперская парадигма. И то и другое лежит в основе нынешнего мира, как бы он ни изменился за последние пятьдесят лет.

Третий, самый любопытный на самом деле культурный слой Enlightenment Gallery – нынешний. В Британском музее поставлен смелый социокультурный эксперимент на причастность посетителей к Новому времени, к тому, что называют modernity, «модерностью», современностью. При этом никто за результатом не следит: по крайней мере, я не встречал отчетов о поведении и реакциях людей, оказавшихся в Enlightenment Gallery. Процедура идентификации себя в отношении (как бы) собственного прошлого и (как бы) собственной эпохи не имеет внешнего наблюдателя; идеальным субъектом такой процедуры является тот, кто во время её выполнения рефлексирует по поводу своих действий и возникающих при этом мыслей. Понятно, что ничего подобного не происходит в Enlightenment Gallery. Люди рассеянно бродят по галерее, разглядывают совершенно случайные предметы, интересуются техническим оборудованием и мебелью залов не меньше, чем экспонатами, фотографируются на фоне «больших красивых» вещей – в общем, поступают так, как обычно ведут себя люди в музеях. Знатоки не в счёт; тем более, в отличие от художественных музеев с их шедеврами и хронологически и искусствоведчески организованными коллекциями, в Enlightenment Gallery нет шедевров. Здесь вообще непонятно что собрано – культурный мусорок, исторический и естественнонаучный Fluxus, по сути, лавка древностей, устроенная самым странным образом. Знатоками хлама в антикварных лавках были те, чьей профессией было вытащить ту или иную вещицу из неотклассифицированного хаоса в контекст Искусства или Истории, то есть в рамки системы универсальных (и имеющих стоимость, выраженную во всеобщем эквиваленте, в деньгах) ценностей. В Enlightenment Gallery всё наоборот – старый хлам уже организован в систему, собственной ценности помимо неё он не имеет. Так что здесь требуются знатоки не вещей, а систем. Говоря по-старому, философы.

Фото: britishmuseum.org

Удивительный проект, не предполагающий аудитории, кроме тех, кто предаётся мышлению о проектах. В этом смысле Enlightenment Gallery действительно предстаёт идеальной картиной Века Просвещения – который, напомню, называли «веком философов». От идеи собственно «просвещения» не остаётся ничего, никто никого просвещать не собирается – моя итальянская туристка (и любой другой посетитель) не вынесет отсюда ничего, отличного от посещения Национальной галереи, Лувра или Исторического музея на Красной площади. Историки мысли (и просто историки Нового и Новейшего времени) безо всякого Британского музея прочли Дидро, Монтескье, Фуко и далее по списку рекомендованной литературы – им совершенно не нужно ещё одно подтверждение того, что они уже знают. Соответственно, нам предъявлен чистый объект для мышления, которое не является профессионально ограниченным. Ну да, по старинке, для философского.

Впрочем, здесь может быть ещё одно объяснение. Попробуем перенести проблему из историко-культурной области в пространство contemporary art. Contemporary art не требует от артефакта никакого специального искусства, «ремесла», оно просто помещает в концептуальные рамки всё, что ему заблагорассудится. Собственно, современное искусство – эти рамки, ничего больше. Без них – и без соответствующей рефлексии по поводу рамок – его нет. Я бы прочел Enlightenment Gallery именно как арт-жест Ким Слоан, отважный и тщательно замаскированный. Проблема «просвещения», проблема «истории» вообще снимается этим жестом – «современность», выросшая из просветительской идеологии, предстаёт перед нами как законченный, завершённый, замкнутый на себе, не требующий понимания, идеально продуманный и сбалансированный, прекрасный, чужой, закончившийся художественный мир, нечто вроде Пекинской оперы или японской чайной церемонии. Мы можем любоваться им, даже (как в случае чайной церемонии) пытаться имитировать – но он остаётся для нас непознаваемым. При этом, в отличие от экзотических восточных штук, мы понимаем, что имеем – или когда-то имели – к этому миру отношение. В чём оно заключалось? что все эти вещи значили? отчего мы волнуемся при виде идеально расположенных под витринным стеклом, снабжённых ярлычками пыльных безделушек, камушков, ракушек и окаменевших черепов? каким именно образом случайные старые тома в кожаных переплётах с золотым тиснением вызывают у нас сожаление о некогда существовавшей спокойной вере в познаваемость мира? Если мы ещё задаем такие вопросы, то Enlightenment Gallery есть действительно главный арт-проект XXI века – ведь где-то там, среди в образцовом порядке выстроенных полков бесполезного теперь знания спрятана ниточка, ведущая от Ким Слоан к сэру Гансу Слоану. От гигантского, почти безграничного, внушающего священное почтение штандарта былой Империи Западного Знания осталась эта почти незаметная ниточка.

P.S. Еще одно соображение, которое, быть может, поставит под сомнение вышесказанное. Просветительская функция музея в XVIII веке, восприятие тогдашней публикой просветительской интенции вообще – нет ли у нас иллюзий по этому поводу? Не был ли Британский музей в то время такой же вещью в себе, как сегодня Enlightenment Gallery?

В 1782 году немецкий литератор Карл Филип Мориц, посетив Британский музей, написал следующее: «Компания, в которой я осматривал его, была самая разношёрстная, некоторые люди обоего пола, насколько я понял, принадлежали к низшим классам; любой имеет право посетить Музей, так как он принадлежит всей Нации. С прискорбием отмечу, что видел только комнату, стеклянные шкафы, полки, но не сам Музей, так как мы перемещались по его отделам очень быстро. Джентльмен, сопровождавший нас, не делал особых усилий, чтобы скрыть своё презрение, которое он испытывал к моим попыткам установить с ним контакт, заметив в моих руках лишь немецкий путеводитель. Наш проход по анфиладе комнат был столь стремителен, что он занял чуть больше часа, сие не позволило

мне ничего, кроме страстного взгляда, полного изумления, который я бросал на представленные там в изобилии сокровища природы, древности и словесности, в плодотворном изучении которых можно было бы провести годы; всё это приводило в замешательство, ошеломляло, подавляло посетителя». («Путешествия немца по Англии: пешком по Англии в 1782 году»)[5]

Этот текст (так же как и некоторые другие эссе, написанные Кириллом Кобриным для Arterritory.com) будет опубликован в книге «Modernitè в избранных сюжетах (некоторые случаи частного и общественного сознания XIX–XX вв.)», которая готовится к печати в Издательском доме Высшей школы экономики (Москва).

[1] Его коллекция – вместе с рядом других – легла в основу фонда Британского музея. Отметим также забавное совпадение фамилии крупнего донатора XVIII века с фамилией куратора XXI века.

[2] Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с французского В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. Спб.: A-cad, 1994. С. 160.

[3] Там же. С. 160–161.

[4] Там же. С. 245.

[5] Цит. по онлайн-брошюре Британского музея «Accessing Enlightenment: Study Guide Contents» (https://www.britishmuseum.org/pdf/British%20Museum%20Study%20Pack%20Accessing%20Enlightenment.pdf )