Ariapofa, или День, когда губка упала в ведро с водой

07/01/2015

17 января, ровно 1000052 года назад, произошло событие, в корне поменявшее жизнь человечества. Появилось искусство. До того искусства не существовало и люди жили совсем без него. Но в тот памятный день кто-то из Homo antecessor, этих самых древних гоминидов Европы и предков неандертальцев, уронил сухую губку в ведро с водой. Губка разбухла, форма ее изменилась, губка стала иной, да и сфера практического применения этого предмета расширилась, открыв новые возможности. Иными словами, произошла трансформация, которая и есть искусство. Отчасти в такой трансформации задействована Природа, но и без человеческой руки, уронившей губку в ведро (которое тоже ведь нужно было изобрести), не обошлось. Искусство из этого и делается, из смеси Природы и Культуры. Всё правильно.

День рождения искусства придумал французский художник Робер Фийу в 1963 году. В 1973-м этот праздник впервые отмечали в немецком Ахене и в Париже. С тех пор День рождения искусства празднуют каждый год, без особой помпы, но тем не менее. Празднуют, как говорил сам Фийу, присутствие искусства в нашей жизни. Таковы параметры того искусства, которым занимался сам Фийу и его сподвижники.

День рождения искусства можно счесть шуткой, причем довольно нелепой и невежественной. Миллион лет назад, строго говоря, не было «людей» (даже ещё неандертальцев не существовало, были «протолюди»), у Homo antecessor не водились ведра, не уверен я и в использовании ими губок. Но самое главное другое: что же это за искусство – размокшая губка? И тем не менее Фийу прав – конечно, в рамках того, что он считал искусством и делал как искусство. Во-первых, историческая неточность неважна, так как настоящее искусство, точнее, сам принцип искусства, неизменен, находится вне истории. Во-вторых, неизменным принципом искусства является трансформация обыденного объекта, то есть то, что произошло с упавшей в воду губкой. В-третьих, важнейшую роль в создании искусства играет случай. В-четвертых, искусство не существует за пределами предметов обихода. В-пятых, для производства искусства нужны созданные человеком вещи (ведро). В-шестых, предназначение этих созданных человеком вещей не включает в себя искусство. Наконец, в-седьмых, искусство – это то, что мы называем таковым, считаем им, определяем как искусство. Несуществовавшая губка падала в невозможное в те времена ведро в руках Homo antecessor тысячи раз, но только миллион лет назад семнадцатого января наш протопредок, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание на этот фиктивный факт и определил его для себя как процесс удивительной трансформации, который можно повторить. Трансформация + случай + readymade-предметы + возможность повторения = искусство. Так говорил Робер Фийу, следуя по большей части тому, что говорили его друзья, приятели, соратники по группе (или даже движению) Fluxus. Получается, что согласно Фийу и эта его декларация была произведением искусства: художник использовал readymade-идеи и установки нескольких авангардистских кружков, от дадаистов до современного ему Fluxus, и трансформировал их с помощью случайной даты (миллион лет назад) и случайного набора бытовых предметов. Чтобы другие люди обратили на это внимание, Фийу навёл на сей факт фокус, объявив День рождения искусства.

16 января 2015 года в лондонской галерее Richard Saltoun будут праздновать День рождения искусства; на день раньше оттого, что в 10 утра по Гринвичу шестнадцатого – это время, когда на атолле Киритимати в республике Кирибати в Тихом океане уже наступит семнадцатое января и начнёт восходить солнце. То есть отмечать ДРИ следует с первыми утренними лучами на самой восточной территории мира. И дальше праздник зашагает по всему земному шару, который, впрочем, по большей части о нём не знает – а если и узнает, то останется равнодушным. Для массовых и пышных торжеств нужны инвестиции, а для тех, кто даёт деньги, искусство значит совсем другое, нежели для Фийу, его друзей и последователей. Впрочем, и это знание учитывалось французским художником; он выстраивал свой мир не «против индустрии Высокого и Коммерческого Искусства», а за пределами его сферы. Именно так: не на краях, а вообще вне. Порукой тому – выставка Робера Фийу «Honi Soit Qui Mal Y Pense», предшествующая ДРИ – и потом последующая за ним.

Это удивительная выставка, кажется, самая удивительная, на которой я побывал в Лондоне в последние годы. Я привык, конечно, что на большей части таких мероприятий смотреть просто нечего – в переносном смысле, конечно. Физически на выставках современного искусства (и искусства последних лет семидесяти, что ли) много разного – и инсталляции, и скульптурные группы, и видеоработы, и дизайн, и перформансы, и архитектурные затеи, и даже – не поверите! – рисунки и картины. Просто чаще всего на подобных мероприятиях ты с печалью понимаешь, что всё это уже много раз видел, ужимки и прыжки, веселые и трагические трюки. Остаётся бродить по обычно идеально чистым, светлым, даже строгим залам и прикидывать, сколько это может стоить – или разглядывать мелкие детали, обогащающие произведения новыми смыслами, обычно авторами работ не предусмотренными. Ещё интересно придумывать контексты прямо по ходу, включая в них и артефакты, и зрителей, и служителей галерей, и даже всякие технические неарт-объекты вроде огнетушителей или приборов для измерения влажности воздуха. Развлечение отличное и, самое главное, не противоречащее духу, букве и имиджу contemporary art. Как-то раз на выставке в дорогой частной галерее я придумал даже термин «art raised into a power of art» (ariapofa), то есть «искусство, возведённое в степень искусства» (иввси). Ничего обидного, просто берём какую-нибудь инсталляцию, скажем, груду переливающихся бриллиантовых кирпичей, сработанных Сваровски специально для знаменитого художника Х., помещаем их в одну рамочку с забредшим на выставку банковским работником, который перемещается по залам и разглядывает всякие штуки, но на самом деле думает: брать ему третью ипотеку или двух пока хватит? с юной служительницей (татуированные предплечья, крашенные голубым волосы), размышляющей на тему, куда, твою мать, подевалась таблетка «Утро следующего дня», и как бы не залететь, и вообще пора завязывать с вечеринками в Долстоне, пора, хипстеры отстой, а дилеры всё наглее и наглее, тут же бредёт чернокожая уборщица, в её голове вопрос, что делать с тинейджером-сыном, который попал в плохую компанию и нет избавления отвести его в церковь в какую в мечеть ведь они построже но не поможет значит переезжать в другой район где нет этих банд раньше было проще жить. При этом вообразим, что на вечеринке в Долстоне был и автор кирпичей, а в подручных у дилера, снабдившего гостей крэком, – сынок уборщицы, у него же покупает и банковский клерк, всё это вместе дает уже кусок жизни, и кто тут говорил, что contemporary art против реализма? Нет-нет, он самый, реализм в рамках одной галереи в Шордиче или Бёрмандси.

Ariapofa действительно помогает возвести contemporary art в иную степень благодаря разным нехитрым приёмчикам вроде помещения элементов оного в разные произвольные контексты и придумывания для получившегося некоего сюжета. Оказывается, что всё со всем связано – не только всеобщим деноминатором, деньгами, но и паутинкой жизни, часть которой берётся в фокус по чистой случайности. Фийу несомненно назвал бы это искусством. Тут и readymade, и случайность, и трансформация. Только в отличие от француза, придумав ariapofa, я тут же принимаюсь размышлять на приятную тему: как и за сколько можно было бы продать такое произведение. Получается, что никак и не за сколько – если не устраивать реконструкции в духе великого романа Тома Маккарти «Когда я был настоящим» (оригинальное название «Remainder»). Но для «реконструкций» нужны «инвестиции»! Круг замыкается, капитализм торжествует, мы повержены и утираем юшку.

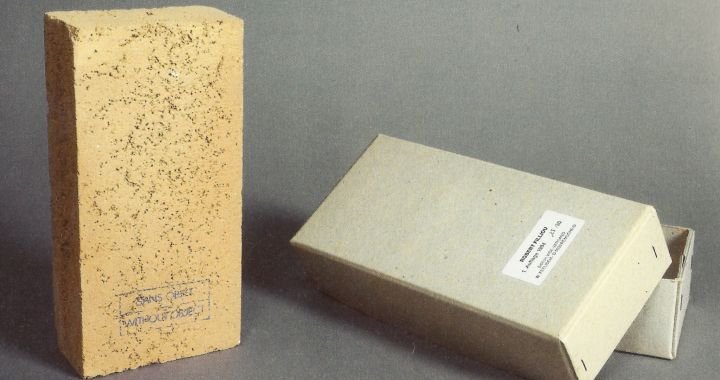

Так вот, ничего такого на «Honi Soit Qui Mal Y Pense» нет. Там вообще мало что есть. В двух комнатах с ослепительно белыми стенами (за ними небольшой закуток, который выводит в открытый офис, два стола, заваленные всякими красивыми – и тоже такими чистенькими – бумагами, за столами сидят милые сотрудницы и смотрят в большие маковские экраны) кое-где лежат, кое-где висят потёртые старенькие вещи, сработанные либо из некогда дешевого, а теперь дорогого материала вроде дерева, либо из некогда дорогого, а теперь дешевого вроде пластмассы. Встречаются коробочки, в них что-то такое же лежит – бумажки, записочки, игрушечки, вещички, но всего немного, ну или за стеклом тоже листочки, игральные карты и проч. Два экрана, на которых показывают видео, но в тот момент они выключены, ибо посетителей нет, я один. Впрочем, выходя, я пропустил внутрь немолодую супружескую пару в дорогой одежде. Это как раз неудивительно – ведь Richard Saltoun находится в фешенебельном районе города, в Мэрилебоне, на север от Сохо. Возникает вопрос, зачем эта пара (он дантист, она адвокат? наоборот? Точно не антиквары, хотя, быть может, коносьеры, обладатели лондонских «старых денег», не «новых») вообще сюда зашла. Ловить тут нечего, а уж покупать и подавно. Живут по соседству? Дружили с покойным арт-затейником? Или это владельцы дома, в котором разместилась галерея, и они заглянули обсудить выплату задолженности за аренду? «Вариантов много», – думал я, когда уже через витрину, направляясь гулять в Риджентс-парк, видел, как они проходят мимо одной из работ Робера Фийу Grace a Fourier. Эта работа представляет собой картонную коробку, в которой находятся:

- фотография великого социалиста, датированная 1847 годом;

- металлические скрепки;

- бумаги, в том числе лист, на котором от руки выведено Grace a Fourier, а внизу три странные аббревиатуры;

- карандаш.

Вот они проходили мимо коробки, явно собираясь завернуть в закуток и поговорить с одной из сотрудниц галереи, а я прикидывал, как бы старик Фурье отнёсся к происходящему: к галерее в миллионерском районе самого дорогого города Европы, к использованию своего фото художником, посвятившим весёлую жизнь подрыву основ товарно-денежных отношений в искусстве, к самому этому месту, его дизайну и убранству. А вот что думает, к примеру, этот немолодой джентльмен в горчичном пальто, проходя мимо коробочки? Не размышляет ли он над её возможной ценой? Или сокрушается по поводу страшной деградации изящных искусств, от Рубенса и Тёрнера (последний, впрочем, немного сомнителен) вот к этому никчёмному мусору? Или наоборот, в молодости джентльмен был дерзким авангардистом и членом британской секции Ситуационистского интернационала? Или ещё такой поворот: как известно, Фурье умер за десять лет до публикации портрета, который использовал Фийу. Фурье, хотя в молодости немало путешествовал по Европе, никогда не был в Англии. Жил он исключительно бедно, а после восстания в Лионе в 1793 году его магазин был разорён и юному Шарлю пришлось подвизаться в самых разных мелких профессиях, от биржевого маклера до писца. Не исключено, что картонный ящик с его портретом, бумагами и карандашом намекает именно на это обстоятельство. В любом случае этот великий француз провёл жизнь и умер в бедности, его посмертное изображение использовал другой француз, который развлекался всяческими арт-выдумками, а под конец жизни ушел в буддийский монастырь (было ли тогда в ходу слово «ретрит»?) во французском же Перигоре, где и умер, а сейчас всё это стоит в пустой белой комнате в Мэрилебоне, а мимо проходит немолодая богатая лондонская пара. Есть ли во всём этом хотя бы какой-то смысл? Или смысл можно-таки внести в эту комбинацию, добавив, к примеру, что сотрудница галереи говорит с сильным акцентом и – судя по имени и фамилии, которые я узнал, получив позже от неё имейл, – приехала сюда из Италии? Изменит ли сюжет тот факт, что первая большая работа Фурье называлась «Теория четырёх движений и всеобщих судеб» («Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Prospectus et Annonce de la Découverte»), а также что в Лондоне уже после смерти теоретика фаланстерского движения стал выходить фурьеристский журнал «The London Phalanx»? Ещё я вспомнил, что недавно редактировал статью одного американско-израильско-русского культуролога радикальных взглядов о некоем забытом французском социалисте, современнике Фурье, который якобы придумал сам термин «социализм». Статья – как обычно в таких случаях – была бранчливой, но социалисты вообще не отличались – по крайней мере в позапрошлом веке – дружелюбием и добротой. К примеру, тот же Фурье утверждал (и совершенно справедливо), что в современном обществе по-настоящему трудится только одна треть людей, а остальные (что совсем несправедливо и нечестно) принадлежат к следующим категориям «паразитов»:

- группа «домашних паразитов» – почти все дети, почти все женщины и вся прислуга;

- группа «социальных паразитов» – военные, «добрая половина фабрикантов, 9/10 купцов, ²/3 агентов транспорта на море и на суше, сборщики податей»;

- группа «дополнительных паразитов» – «законники и адвокаты, порождаемые современным им режимом с его враждой и противоречием интересов, – люди состоятельные, заключённые в тюрьмах, больные и всякого рода отщепенцы (падшие женщины, нищие, воры, разбойники), стоящие в открытой вражде к нашей промышленности, к нашим законам и обычаям и требующие содержания чиновников и жандармов, равным образом непроизводительных».

И куда здесь отношусь я, итальянская сотрудница галереи Richard Saulton, немолодая лондонская пара, к какому разряду причислил бы Шарль Фурье Робера Фийу? В мыслях об этом я шагал в направлении Риджентс-парка, пока не понял, что опять попал в ловушку ariapofa.

Так вот, на выставке «Honi Soit Qui Mal Y Pense» ничего почти не выставлено; так, мусорок запоздалого авангарда времён реанимации дадаизма неугомонным Джорджем Мациюнасом и движением Fluxus, к которому Фийу обычно приписывают (пусть даже отчасти). Отличить этот мусорок от прочего, собранного и представленного в разные годы флюксусниками, практически невозможно – да и Фийу был бы против атрибуции. Ещё сильнее возражал бы сам Мациюнас, который, готовя выставки, нередко приписывал артефакты одного соратника совсем другому соратнику. За этим целая философия, но не будем её здесь обсуждать. Главное тут то, что смотреть решительно не на что; как минимум потому, что я всё это видел – да и вообще люди, которые ходят на подобные выставки, всё это уже видели. Тем не менее я не скучал, напряженно соображая, как всё вот это – барахло старого неоавангарда, стены, лондонский район, сотрудницу, оргтехнику, сменивших меня посетителей – уместить в сюжетную рамочку. Один вариант сменялся в моей голове другим, чего давно уже с автором этих строк не случалось, настоящий выброс ментального адреналина. Вот, к примеру, я совмещаю работу «Hand Show» (деревянный ящик, содержащий 25 пластин с чёрно-белыми фотографиями отпечатков ладоней, среди которых есть и ладони знаменитостей вроде Энди Уорхола, размер ящика 30,1 на 24,1 на 4 сантиметра, каждая пластина 28,2 на 21,8, тираж 150 экземпляров)

с числом выставленных на «Honi Soit Qui Mal Y Pense» объектов (38) и с количеством выставленных художников (Робера Фийу здесь сопровождают произведения Барри Фланагана, Джеймса Коулмана, Джона Лэтема, Тони Моргана, так что авторов пять). Получаются следующие параметры выставки: 25 на 150 на 38 на 5. То есть не три измерения, а целых четыре. И вопрос: в каких единицах эти четыре измерения измеряются? Или другая цепь размышлений. Берём наугад из каталога выставки названия нескольких произведений, идущие одно за другим. Скажем, четырёх артефактов. Вот они: «We Are Friendly», «The Kingdom of Arts is Inside You», «Looking South», «A Most Curious Invention of the Gaga Yogi». Этот перечень тревожит. Ведь наверняка же есть связь между «We Are Friendly» и неподдельным дружелюбием сотрудницы галереи?

Не предупреждение ли мне, отправляющемуся после просмотра «Honi Soit Qui Mal Y Pense» строго на север, в Риджентс-парк, вот это: «Looking South»? Есть ли связь между тем, что на выставке побывал человек, проработавший 13 лет на одной из самых бессмысленных радиостанций со времён смерти маркиза Маркони, на радиостанции, которую я для себя иначе, как Radio Gaga, не называл, и «A Most Curious Invention of the Gaga Yogi»? Ведь чтобы выжить на гагарадио, приходилось пестовать в себе настоящего йога, что мне отчасти даже и удалось. Не прустовская ли это мадленка для персонального употребления конкретного К.К., только представляющая собой не печенинку, а деревянный (опять деревянный!) ящик, на который водрузили прозрачный пластиковый ящичек поменьше, а в нём лежит ровно один гвоздь (серия из 100 экземпляров артефакта плюс еще 20)? Если так, то что символизирует гвоздь? Не то ли, что на гагарадио я чувствовал себя неправильным Христом, которого даже к кресту прибили халтурно и пришлось висеть лишь на одном креплении, не только очень больно, но и очень неудобно, надо сказать. Или это прямой мне месседж, мол, иди домой, арт-критик фуев, вбей гвоздь в стену, закрепи на нем веревку и удавись? Или тут всего лишь тонкая шутка по поводу современного арта вообще, который чаще всего даже на стенку не повесишь, ибо приходится прятать его в деревянные и пластмассовые ящики. Так пусть хоть невбитый в стену гвоздь в ящичке полежит, как кощеева жизнь в яйце-ларце.

Собственно, я занимался тем, что хотел от меня Фийу, я бросал готовую губку в готовое ведро с заранее припасённой водой, раз за разом повторяя происшествие с Homo antecessor – и чувствуя себя при этом полным идиотом. Трансформация, поток, fluxus были явно важнее, чем то, что трансформировалось, и чем тот, кто трансформировал. Если угодно, во всём этом чувствовалось присутствие буддийской йоги, целью которого является озарение по поводу отсутствия собственного Я и твёрдое понимание, что страдания исходят из желаний, но ни причин, ни следствий на самом деле нет для безличного сознания. Может быть, тогда работа «A Most Curious Invention of the Gaga Yogi» – об этом? Так или иначе, Робер Фийу умер в буддийском монастыре, хоть и во Франции.

P.S. И ещё этот человек в содружестве с Джорджем Брехтом в 1965 году открыл в деревне Вильфранш-сюр-Мер магазинчик под названием La Cédille qui sourit. 36 квадратных метров, заваленных разными малобюджетными изданиями, арт-брошюрами, каталогами никому не известных выставок, всё это к тому же можно было дополнить собственной продукцией или даже трансформировать уже здесь имеющуюся – приписать пару строк в книжечке, пририсовать хвостик на иллюстрации и так далее. Кстати, «хвостик» и есть la cédille (на русском – «седиль») – во французском языке этот крючок в частности пририсовывают к букве c, чтобы в определённых комбинациях она звучала как буква s. Этот хвостик и улыбается в названии магазина. Лавка Фийу и Брехта (им помогали их возлюбленные Донна и Марианна) работала всегда – и никогда. По идее, туда можно было завалиться в любое время суток. Но хозяева почти всегда отсутствовали, телефона в магазине не было, да и вообще, как вспоминал Фийу, «это было что-то вроде мастерской или магазина, немагазина, скажем так, так как мы его даже не пытались зарегистрировать как коммерческое предприятие, да и вообще Cédille был всегда закрыт и открывался только по просьбе людей, которые приходили к нам в гости домой». Происходящее сегодня в галерее Richard Saltoun – и происходящее в голове посетителя «Honi Soit Qui Mal Y Pense» – два эти процесса лучше всего представлять в качество отдельных нетоваров немагазина La Cédille qui sourit.

P.P.S. Перевод названия выставки: «Пусть стыдится подумавший об этом плохо» (известный девиз Ордена Подвязки). Перевод названия немагазина: «La Cédille, которая улыбается». В сущности, la cédille схематически и очень отдалённо напоминает подвязку, сползшую в XIV веке с кривой ножки графини Солсберийской.