Евротрэш и родительский прах

29/06/2015

Уже пару лет я веду странную полукочевую жизнь, перемещаясь между Восточной и Западной Европой, Сибирью, Грецией с заездами в окрестности Северного полюса, а также во владения короля Артура и великого Кухулина. То есть в каком-то смысле жизнь типичного представителя племени евротрэша, но не того, что сидит дома на пособии и смотрит в телевизор, заливая в нутро евролагер вприкуску с чипсами, а той его разновидности, которая в поисках жалкого заработка и скромных удовольствий давно уже неофициально числит себя лояльными и деятельными гражданами не какой-то там страны, а компаний с возвышенными и быстрыми именами EasyJet, Ryanair, SmartWings и так далее. Конечно, годы уже не те и иногда тяжеловато, но всё равно интересно – как ещё понаблюдаешь работу механизмов довольно сложной штуки под названием Европа (не говоря уже о нехитром, но громадном зубчатом колесе, именуемом Россией). Вывод мой прост: мы живём в забавное время, которое не осознаёт себя новым, но уже давно является таковым. Можно сколько угодно прикидываться, что принадлежишь к группе лиц, что построили Шартрский собор, Эйфелеву башню, написали «В поисках утраченного времени», ходили освобождать от басурман Святую землю, сочиняли шопеновские мазурки или (I Can Get No) Satisfaction – но на самом деле всё это давно закрытая тема, великое прошлое, кровавое, ужасное и прекрасное, которое совместными усилиями большинства жителей континента кончилось. И началось другое. Время сетевых кофеен, дешевых авиакомпаний, массовой мягкой безработицы, время, когда всех худо-бедно учат, но непонятно чему, наконец, время, когда между возникновением желания и его удовлетворением проходит не более двадцати трех секунд. То есть должно проходить не более двадцати трех секунд – иначе желание исчезает или желающий теряет терпение и начинает звонить в отдел техподдержки. Что касается отделов техподдержки, то они давно аутсорсены и перебои с вайфаем в доме номер десять по Dalston Laneгорода Лондона обсуждаешь с невозмутимым дядькой, потеющим в далеком Мумбае. И всё, что он может посоветовать, – включить и выключить рутер. Обматерив дядьку, ты в гневе швыряешь смартфон (а ждать соединения пришлось сорок пять минут под проклятого Вивальди) и выглядываешь в окно. На улице стоит фургон водафоновского цвета и два чернокожих человека в фирменных робах ковыряются в кабелях. Откуда в Мумбае знать об этом?

Ну и, конечно, в нынешнем мире все приличные люди – левые и ненавидят капитализм. Впрочем, если подворачивается случай поработать на капитализм, никто не отказывается; почти каждый пламенный левый публицист втайне мечтает об основательном редакторском месте в основательной буржуазной газете, а каждый радикальный видеохудожник – хотя бы пару лет побыть помощником третьего ассистента режиссера на съёмках голливудского фильма. В том нет никакого лицемерия или ханжества: капитализм в его отвратительном неолиберальном изводе последних 35 лет (вот-вот, и автор этого текста расчехлился, представ как бы тоже «приличным человеком», но он и не претендовал на особое место – см. второе предложение первого абзаца) стал чем-то вроде погоды – её все ругают, но отменить не могут, предпочитая радоваться редким дням, когда можно погреться на солнышке, позвать приятелей и организовать вонючее барбекю в окружении баночных батарей евролагера и бутылочных батарей южноафриканского пойла. Удачнее всех с капитализмом работают современные художники – они почти поголовно кормятся объедками самых разнообразных послевоенных критических теорий, преимущественно континентального происхождения, одновременно некритически наслаждаясь особой ролью, которую предложил нынешний европейский мир contemporary art'у, – ролью одной из базовых ценностей. По сути, большинство европейцев, бесконечно посещающих выставки, галереи и музеи современного искусства, мало чем отличаются от средневековых простолюдинов, пришедших в церковь, – месса на непонятном латинском, Библии никто не читал, так что остается слушать проповеди приходского куратора да разглядывать витражи со скульптурами – если, конечно, повезло оказаться в том месте, где есть приличная церковь. Католическая церковь была важнейшей ценностью по умолчанию, в средние века ей выдали неслыханный аванс, она поместила его под неслабые проценты в надёжнейший ватиканский банк, после чего жила на символическую и реальную ренту, а невежество паствы в библейских делах только поддерживало этот порядок вещей. Так было до самой Реформации, а то и позже. Похожая вещь происходит и с современным артом сегодня – мало кто понимает, о чём он, но почти все в Европе знают, что без него никуда, идентичность окажется в опасности, ценности дадут слабину, так что лучше внимательно читать сопроводительные тексты на выставках, написанные столь же темно, как Откровение Иоанна Богослова. Впрочем, одна вещь в таких текстах понятна – в них содержится критика. Критика современной политики, критика современного общества, критика современной поп-культуры, критика капитализма. Я часто думаю обо всех этих людях – художниках, кураторах, арт-писателях, столь угрюмо и назойливо критикующих погоду, неужели им не надоело? Неужели не о чем больше подумать и поговорить? А ещё лучше – помолчать? Но потом я понимаю, что кругом неправ; я же вот сочиняю этот текст, вместо того чтобы валяться на диване, почитывая прекрасную книгу под названием «From Stone to Flesh. A Short History of the Buddha», сочинение Дональда С.Лопеса-младшего. Более того, что же я делаю, если не критикую? – посредством критики современного искусства критикую капитализм. Круг замкнулся. Это действительно погода. Капитализм онтологичен, как Природа.

Книгу Дональда С.Лопеса-младшего я читал в самолете, который доставлял меня из одной почти северной страны в Прагу. В почти северной стране я читал лекцию в замечательной Летней школе современного искусства, которую устроили в маленьком городке, окружённом полями и лесами. Городок был типичным продуктом европейской истории во всех её изводах, от безмятежно-провинциального до всеобщего-трагического; сегодня он представляет собой райское место, вызывающее только одно желание – остаться здесь навсегда. В городке есть парк, в парке – бывшая туберкулезная санатория, построенная лет девяносто назад примерно по тому же проекту, что и лечебница для чахоточных в «Волшебной горе». Там всё и происходило. Днём слушатели ходили на лекции и занимались всякими своими проектами. Вечерами сидели вокруг крылечка, попивали винцо и тихо разговаривали. Среди лекторов был один художник из соседней страны, впрочем, живущий сейчас в одном из финансовых центров мира. Он красиво ругал капитализм, цитировал Жижека и еще одного автора (авторшу), сочинившую веселый «Манифест зомбокоммунизма», всё это выглядело стильно, безмятежно и вполне по-новоевропейски. То есть бессмысленно, но мило-бессмысленно, примерно как когда мы начинаем ворчать на прохладный июль. Из таких разговоров состоит треть чеховской прозы – и сейчас нам кажется, что он описывал рай. Думаю, чахоточный доктор возразил бы, согласившись скорее на роль гида по сведенборговому аду. Да, чуть не забыл – у антибуржуазного лектора был прекрасный пиджак. Я давно заметил, что критики капитализма замечательно, со вкусом одеваются. Исключение составляет разве что сам Жижек, но он больше художник, чем критик.

Так вот, я летел в Прагу на бюджетной авиакомпании, читал сочинение Дональда С.Лопеса-младшего и думал о капитализме. Очень тепло думал, с большой благодарностью. Мысль небольшая, довольно банальная, но банальности стоит время от времени повторять, иначе мир станет зловеще-завиральным, как бред официозного российского журналиста. Я смотрел по сторонам, на уткнувшихся в свои гаджеты пассажиров, вспоминал дорогу в главный аэропорт почти северной страны, безукоризненную бессмысленность магазинов duty free, окруженных разными – уже совсем пустыми – бутиками, где продают кружевные трусы или костюмы для жиголо, прикидывал, сколько штампиков на карточке кофейни Nero мне осталось до бесплатного маккиато с соевым молоком, думал о соевом молоке и тофу, которые постепенно завоёвывают самые глухие уголки Европы, думал о такси, общественном транспорте вообще, банках, дорогах, магазинах, книгах, лэптопах, о прекрасном пиве, которое хипстеры научились варить повсеместно, о евролагере и дешёвом южноафриканском пойле (будучи разлито в бокалы из ИКЕА, оно является маркером аспираций среднего класса), в общем, думал о том, что этот мир создан капитализмом и зачем тогда его ругать? Ну и, конечно, я думал, что тот капитализм давно кончился, а никто и не заметил. Критикуют по привычке, принимая за старый-добрый капитализм новый капитализм – тот, что они видят перед собой. А это совсем разные вещи.

Как раз в книге Дональда С.Лопеса-младшего я обнаружил отличную аллегорию подобного непонимания. Там рассказывается история Девадатты, двоюродного брата Гаутамы Будды, который сначала выделялся прилежанием, послушанием и аскетизмом, но затем сделался слишком честолюбив и устроил раскол среди учеников и последователей Будды. Он даже покушался на жизнь самого Шакьямуни, но со вполне предсказуемым результатом. В конце концов Девадатта оказался в Аду, где подвергается вечным страшным мучениям. Его голова заключена в раскалённый железный шлем, ноги по колено погребены в ледяной земле, тело же пробито двумя перекрещивающимися железными прутьями, тоже раскалёнными – вертикальным и горизонтальным. Эта мрачная история, в частности, распространена среди тайских буддистов. Когда в XVII веке там появились иезуитские миссионеры с распятиями на груди, местные жители никак не могли понять, отчего эти безбородые чудаки так почитают Девадатту, который умудрился совершить три из пяти самых тяжёлых злодеяний. В кресте они увидели не символ победы над смертью, а орудие наказания страшного преступника. Встретив эту историю в сочинении Дональда С.Лопеса-младшего, я понял, что про капитализм можно сказать то же самое, что и про крест. Наш мир создан тяжёлым трудом буржуа и пролетария, старый капитализм был вообще про всё другое, нежели сейчас; нынешние критики приняли Крест Неолиберальной Бессмысленности за Крест Труда и Исторической Драмы. В отличие от буржуа, который в XIX веке устраивал революции, свергал старый порядок и устанавливал свой, нынешние революционеры не революции хотят, они своими стенаниями и призывами участвуют в воспроизводстве нынешнего (уже немолодого на самом деле) нового порядка. И вот здесь опять – про современный арт.

В Праге я отправился на выставку довольно известного британца Роджера Хайорнса. Выставка проходит в прекрасной галерее Рудольфинум, куда я дисциплинированно ходил все двенадцать лет своей пражской жизни, повидав много первоклассного – и Йозефа Болфа, и Дэмьена Хёрста, и каких-то ярких злых китайцев, чьи имена я, увы, не запомнил, и Нео Рауха и много кого еще.

Здание Рудольфиниума

Про Хайорнса я раньше слыхал, особенно про квартиру, покрытую голубыми кристаллами сульфата меди. На афишах, которые я увидал, проезжая на трамвае от площади Яна Палаха до Приставиште и обратно, всё было красиво. Непонятная продолговатая чёрная штука, обвитая светлыми металлическими трубками, что-то вроде мотора, где-то пробивается светлое пламя, а на штуке сидит печальный обнажённый юноша, почти Нарцисс, только смотрит он не в собственное отражение в воде, а в никуда. Идея никуда мне понравилась: если человек уставился в пустоту, то критиковать капитализм он явно не собирается. Да. Стрижка у молодого человека модная, с побритой шеей и висками, а сверху немного подлиннее. И ещё я обратил внимание на печальный член постнарцисса, который клонится машинному долу. В общем, я отправился в Рудольфинум.

Roger Hiorns. Untitled

На всё про всё ушло полчаса – и я вышел на набережную Влтавы в состоянии, близком к триумфу. Это была самая бессмысленная, ненужная, неинтересная выставка, которую я когда-либо видел в своей жизни. Я не преувеличиваю. Самая. Было от чего ликовать – такое случается крайне редко. Вы можете назвать самый идиотский фильм в вашей жизни? Самую дурацкую книжку? Наитоскливейшую оперу? Вряд ли. А вот у меня теперь появилась точка отсчета. Любопытно, что выставка Роджера Хайорнса в Рудольфинуме даже названия не имеет. Это не зря – полчаса я разглядывал искусство, о котором просто нечего сказать.

К моему разочарованию, голого молодого человека не было. Были только объекты, на которых он сиживал на рекламных плакатах. Я даже не стал выяснять – появился ли он только на открытии выставки или ходит посменно, часа на два каждый день, а то и пару раз в неделю. Если это так, единственное, что меня занимало – тот ли это самый постнарцисс, привез ли его Хайорнс из Лондона или же нанял на месте. В последнем случае хотелось бы посмотреть на рекламное объявление, мол, требуется молодой человек, готовый к full frontal nudity (вообще на самом деле к total nudity), указывался ли необходимый возраст, физические данные и проч. Должен ли дублёр быть похожим на оригинального актёра? Или это вовсе не актёр, а соавтор работ?

Roger Hiorns. Untitled

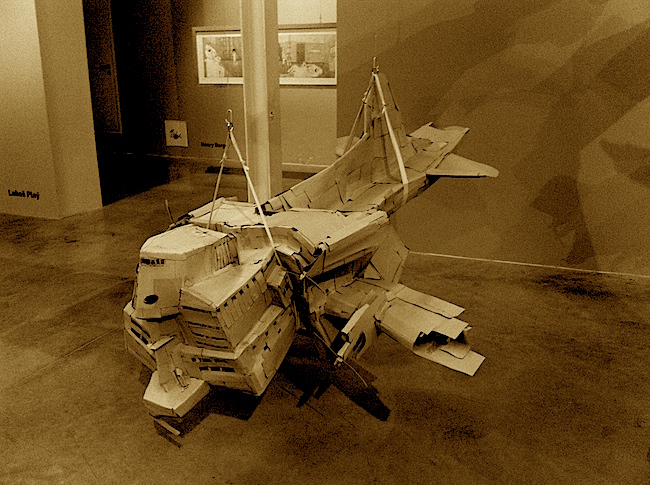

Вопросов много, но на самом деле ответы мне не требовались – всё равно в великолепных залах Рудольфинума я лицезрел невыносимо скучные штуки, которые в более занятном контексте можно увидеть на выставках современного искусства уже лет пятьдесят. Там были невнятные, призванные внушать страшок антропоподобные фигуры из грязновато-серой синтетической смолы, старые моторы, на полу рассыпана большая куча измельчённого в пыль гранитного алтаря, еще куча чего-то другого, а также одноногий круглый стол со скатертью мутно-тёмного цвета, из тех, что ставят в залах на приёмах средней руки. Плюс железные скамейки со следами небольшого пожара. Хоть какое-то впечатление произвёл лишь специально открытый по такому случаю внешний коридор на втором этаже Рудольфинума, где на верёвках висели десятки похожих на инопланетян из дешевого sci-fi существ, сооружённых художником из пластмассовых деталей автомобилей. К некоторым были подсоединены трубочки – предполагалось, что по ним в инопланетян поступает мыльная пена, которая должна, пузырясь, медленно выползать из самых разнообразных отверстий. Но мне не повезло – работала только одна пеноподача, служащие галереи пытались наладить процесс в остальных, но безуспешно. Впрочем, не всё так плохо – ведь из огромных окон открывался красивый вид на Влтаву, на тот берег, на Малу Страну, на Пражский град, увенчанный колокольней Святого Вита.

Roger Hiorns. Untitled

По идее, сообщить содержание артефактам должны кураторские подписи, но они также были бессодержательны: художник критикует современное общество, машинную цивилизацию, конвейерную, ненатуральную природу окружающих нас вещей, а вот, к примеру, скамейки, на них в плохих лондонских районах сидит небезопасная скучающая молодёжь и от нечего делать жжёт костерки. Может быть, жителей хороших районов эта легенда и должна впечатлять, но я провел 36 лет жизни в пролетарском районе пролетарского города, так что и не такое хулиганниченье видал. Мне показалось, что самому художнику смертельно скучно делать свой арт, он рассеянно составляет какие-то штуки, доверяет кураторам и критикам их кое-как объяснять, а сам, зевая, лениво размышляет о недвижимости или о вчерашней вечеринке. В каком-то смысле я сходил на идеальную выставку, воплотившую нынешний европейский цайтгайст на все сто. Современное искусство делается только потому, что… ну, скажем, так заведено, так положено, как положено производить фастфуд или собирать налоги. В случае Хайорнса и трактовка его арта была столь же формальна и ни к чему не обязывающа, как и трактовка современной экономики или политики в Европе. Я внимательно прочёл статью куратора Давида Корецкого, где было всё то же самое: «его работы представляют собой идеологическое исследование темной стороны прогресса и самоотрицающего систематического насилия Западной цивилизации (…) Алхимик Хайорнс стал анфан терриблем слишком комфортабельного общества. Мы можем отрицать его работы за то, что они заставляют нас почувствовать дискомфорт – точно так же как мы можем их любить за содержащуюся в них тоску по истине». Ни отрицать, ни любить этот мусор не хотелось, я быстро закончил осмотр и прочь, прочь.

Потом я некоторое время гулял по большому залу Рудольфинума, за стеной негромко настраивался симфонический оркестр, в кафе сидели люди и тихо что-то обсуждали. Я думал вот о чём. Это прекрасное огромное здание в буржуазном вкусе второй половины XIX века было построено на деньги, кажется, единственного тогда в австрийской Праге чешского банка, открывал его кронпринц Рудольф, наверняка на церемонии были дамы в турнюрах, игрались гимны, волновались страусиные перья, летали фалды фраков; здесь исполняли симфонии задумчивых бородатых романтиков, после 1918 года в Рудольфинуме сидела нижняя палата парламента независимой Чехословакии, во время войны в этом здании расположил штаб-квартиру гнусный меломан гауляйтер Гейдрих, а уже после Второй мировой – опять оркестры, к которым в 1992-м добавили галерею. Старый капитализм справлял здесь свою торжественную жизнь во всей своей красе и во всём своём ужасе (ведь нацизм – часть старого капитализма, не так ли?), старый коммунизм сменил потом старый капитализм, но и он исчез без следа – пока, наконец, не явился в Рудольфинум Роджер Хайорнс, чтобы разместить в его залах банальную скулосводящую скуку. По сути, под видом критики он притащил сюда новый капитализм, европейский, неолиберальный – и деваться от него уже некуда. Воистину погода – которая в наших краях по большей части стоит никакая. Так что я выставку Хайорнса не ругаю, упаси Боже. Она просто есть.

На следующий день я отправился в пражский Центр современного искусства Dox смотреть выставку Art Brut.

Одна из работ Ганса-Йорга Георги (1949), представленных на выставке Art Brut

На моей памяти это уже третья или четвертая экспозиция «грубого», «необработанного» искусства, созданного маргиналами нашего мира – душевнобольными, городскими сумасшедшими, тихими визионерами, заключёнными и так далее. В городе Кафки, Майринка и Грабала Art Brut очень любят – думаю, оттого что в некогда космополитичной столице Богемии, где жили чехи, евреи, немцы, где обитал сумасшедший венценосный коллекционер Рудольф Второй, при дворе которого служили астрономы Тихо Браге и Кеплер, алхимик Джон Ди и авантюрист Эдвард Келли, сейчас так тихо и скучно, что есть шанс расслышать сбивчивые голоса уездных мистиков и духовидцев. Каждый пражский Art Brutисключительно интересен, пусть и существует на обочине индустрии contemporary art. На этих выставкахесть что посмотреть в прямом смысле этого слова – часами разглядывать арт-оттиски нестроевого вольноопределившегося духа. В этот раз было ещё лучше, чем обычно. Были даже объекты вполне в духе Хайорнса, но только интереснее – а всё потому, что их создатели действительно хотели делать искусство.

Одна из работ Франко Белуччи (1945)

В каком-то смысле художники Art Brut принадлежат к эпохе старого капитализма, они – арьергард высокого модернизма, который исключительно серьёзно относился к арту, а его герои вкладывали в искусство всю свою жизнь. Более того, помимо искусства жизнь не представляла для них особенного интереса. И вот что я ещё подумал, сидя на крыше Dox'ы и попивая скверный кофе, сваренный буфетчицей совершенно грабаловского типа: когда-то давно, при европейском капитализме Будденброков, искусство было гораздо интереснее, если угодно, живописнее «жизни», сейчас же, при новом капитализме, всё наоборот. Здесь проходит граница между артом Хайорнса и вещами Art Brut: после просмотра выставки первого самая непритязательная городская улица кажется исполненной смысла, после разглядывания работ вторых поражаешься банальности, необязательности, плохой повторяемости нынешней европейской жизни. И тут я вспомнил, что сам я не кто иной, как типичный представитель евротрэша, так что Хайорнс – про меня, а Art Brut – про то, что было до меня. На чём успокоился и поспешил в аэропорт, на рейс EasyJet «Прага-Лондон».

P.S. Вообразим, что «гамбургский счёт» существует на самом деле. Тогда в центре циркового ковра – Любош Плны (1961 г.р.). Профессиональный электрик, он помешан на искусстве и на человеческом теле. Как написано в сопровождающем тексте (слава Богу, не куратор выставки Хайорнса его сочинил): «в 1989 году устроился натурщиком в Пражской академии искусств. (...) Движимый страстью к анатомии, он присутствовал при вскрытии трупов. Время от времени он экспериментировал со своим телом – бил и прокалывал лицо, изучал трансформацию выпитых им жидкостей в мочу. (…) На его рисунках часто изображены анатомические карты человеческого тела или рентгеновские снимки (...) Параллельно с художественной деятельностью работает могильщиком. Сильное влияние на творчество Плны оказала беременность его подруги и рождение сына».

«Анатомические» штудии Любоша Плны

Больше анатомических штудий великого натурщика-прозектора мне понравились две его работы совсем другого сорта. В центре картины (если этот объект можно так назвать) помещена круглая ёмкость с каким-то серым сыпучим веществом. Вокруг ёмкости идеальные густые круги; всё вместе походит на большую грампластинку под стеклом. Но если внимательно присмотреться, то концентрические круги вокруг запаянного под стекло серого порошка состоят из написанного идеальным мельчайшим почерком текста. Рядом, кстати, висит лупа, можно почитать, но я не сделал этого, иначе опоздал бы на самолет. Любош Плны наверняка никогда не слыхал о писателе Роберте Вальзере, который, став жертвой душевной болезни, придумал специальный стенографический шифр и мельчайшим почерком исписывал поля газет. Почерк был столь миниатюрен, а шифр столь экономен, что на одной газете умещался целый роман. Иногда я думаю, что Роберт Вальзер – мой любимый писатель.

Чуть не забыл: серое вещество в центре этих работ – прах отца и матери Любоша Плны. Так эти две работы и называются: «Отец» и «Мать».

Любош Плны. Отец