Эпоха Серебра

04/11/2015

Ленинградский фотоандерграунд как эстетический феномен

Феномен ленинградского фотоандерграунда – достояние позднесоветской эпохи конца 1960–1980-х годов, он чётко локализован в том времени, что позволяет увидеть в нём его черты, но не в социальном и, конечно, не в идеологическом качестве, а в сугубо эстетическом. Как никакое другое искусство, именно фотоандерграунд вобрал в себя черты времени «эпохи застоя», дав ему пронзительное поэтическое звучание. Это осевшее в самих порах фотографии время просочилось чёрным светом мрачной петербургской фактуры Города, став квинтэссенцией его поэтики.

Леонид Богданов. Без названия. Мост на канале Грибоедова. Начало 1970-х

Историческая канва появления ленинградского фотоандерграунда такова. 26 октября 1974 года на квартире поэта Константина Кузьминского открывается первая выставка ленинградской неофициальной фотографии «Под парашютом», обозначившая примерный круг авторов, наиболее важных с точки зрения понимания специфики этого явления. Это тринадцать фотографов, среди них Самарин (Валентин Тиль Мария), Борис Кудряков, Борис Смелов, Леонид Богданов, Геннадий Приходько, Ольга Корсунова, Слава Михайлов, Владимир Окулов. С самого начала было очевиден подцензурный и нелегальный характер этой выставки, превращённой бесстрашным Кузьминским в хэппенинг – поэт во время вернисажа возлежал на диване посреди комнаты под всамделишным парашютом, мягким рассеянным (фотографическим) светом осеняя всех присутствующих.

Константин Кузьминский. Начало 1970-х. Фотография Бориса Смелова

1974 год – переломный в смысле взаимоотношения неофициальных художников и властей. 15 сентября в Москве была разогнана выставка в Беляево, впоследствии вошедшая в историю искусства как «Бульдозерная выставка». Через две недели после того как факт разгона получил международный резонанс, власти пошли на уступки и разрешили художникам показать свои работы в Измайлово, также на открытом воздухе. Воспользовавшись этим послаблением, ленинградские художники сумели провести первую большую легальную выставку в ДК Газа при самом большом и престижном Кировском заводе. Именно этот год является точкой отсчета искусства андерграунда, началом его выставочной истории, до этого носившей спорадический характер и по сути бывшей невозможной.

Любопытно, что Кузьминский действовал на опережение, он рисковал, это был поступок, могущий иметь для него самые негативные последствия. Крёстный отец ленинградского фотоандерграунда, он эмигрировал в 1975 году, как и многие другие деятели русского искусства, уехавшие из страны в 1970-е годы. Петербург тогда покинули такие художественные имена, как Михаил Шемякин (1971), Александр Бродский (1972), Александр Арефьев (1977), Сергей Довлатов (1978) и др. Очевидно, что для многих художников и литераторов унизительная территория культурного гетто, отводившаяся им властями, была невыносима. На этом фоне положение художников фотографов было не столь, возможно, драматичным. Ведь официально фотография в СССР не рассматривалась как высокое искусство, «художественность» её имела относительный характер и рассматривалась в прикладном ключе, воспринималась как добавочное средство для придания снимку большей убедительности и доходчивости. Вместе с тем понимание фотографии как своего рода прикладной, ремесленной деятельности, доступной каждому советскому человеку, создавало условия для её внедрения в массовую культуру.

Борис Смелов. Полет. 1974

Ленинградский андерграунд возник, тем самым, как будто не вопреки, а благодаря – большинство фотографов базировались при домах культуры, где были фотокружки и секции, оборудованные необходимой аппаратурой и имевшие выставочные залы. Это обстоятельство было решающим и для ленинградского фотоандерграунда, именно там фотохудожники учились, знакомились, общались, имели возможность печатать свои снимки. Это ДК Выборгский, где встретились два Бориса – Смелов и Кудряков, ДК Пищевиков, где долгое время работал Леон Богданов и вплоть до 1978-го его фотолаборатория была местом встречи его друзей. Именно в ДК Выборгском откроется и провисит всего один день выставка фотографий Смелова, закрытая по настоянию райкома партии. Так Смелов стал инакомыслящим и на долгое время перестал выставляться вообще.

Термин «внутренняя эмиграция» может быть использован по отношению к ленинградским фотографам в полной мере, но даже не в политическом, диссидентском ключе, а в творческом. Ощущение изгнания и отверженности порождало переживание особого рода, что создавало смысловое и эмоциональное наполнение творчества, где доминировали экзистенциальные мотивы, сопряжённые с пониманием жизни как судьбы. Эта сосредоточенность поневоле воспитывала особый тип творчества как самоуглубления и погружения в пространство собственной свободы, не связанной никакими цензурными рамками и требованиями. Ты начинал существовать в совершенно другом измерении пространства, где твоими проводниками в мир, как у Данте Вергилий в «Божественной комедии», были великие художники и писатели, с которыми ты соотносил своё творчество. Выключенность из реальности и создавала особую, умышленную как Город, в котором они жили, поэтику фотографии.

Бортс Смелов. Любитель кислого. 1975

Борис Смелов. Николаевский мост. 1995

Именно поэтому ленинградский фотоандерграунд представляется апостериори явлением цельным, несмотря на яркую индивидуальность и даже резкую отличность фотографов друг от друга. Эта цельность эстетического и экзистенциального порядка, и сводящим началом здесь выступает Город – Петербург, ставший для них своего рода альтер эго, с которым они соотносили своё творчество и судьбу. Стоит заметить, что в 1970–80-е годы происходит кристаллизация понятия «петербургский текст», с которым можно соотнести философскую проблематику и смысловую модальность фотографии того времени в наибольшей степени, поскольку именно тогда Город стал осознаваться как целостный эстетический феномен, именно тогда в нём, как годы, отражающиеся на лице пожилого человека, проступили археологические слои никуда не исчезнувших феноменов прошлого. Как некие смыслы, дремавшие до поры до времени, они проступили именно в момент завершения эпохи советского города, которому предстоит скоро кануть в Лету. Петербургский путешественник Пётр Козлов в начале ХХ века открыл в пустыне Гоби древнюю цивилизацию – мёртвый город Хара-Хото. Пески расступились, а потом поглотили навсегда следы древней цивилизации.

Леонид Богданов. Без названия. 1975

Ленинград эпохи своей исторической смерти отнюдь не выглядел таковым. Стоит взглянуть на «официальные» фотографии города, чтобы понять, что это не так. Однако неофициальным фотографам удалось запечатлеть другое – подлинное бытие Города, что сообщает этим снимкам характер почти что мистический – это буквальное проявление города мертвых, вот-вот должного исчезнуть под заносами нового времени. 70–80-е – это заторможенное, остановившееся время, отсюда выключенность, опустошённость, ощущение зависания как провала в пустоту, в небытие и вместе с тем напряжение, отчаяние, тревога – безотчётные и от того тлеющие подспудно как огонь, могущий в любой момент прорваться наружу. Так «самовозгораются» вещи в натюрморте Бориса Кудрякова, парадоксально опровергая саму этимологическую специфику жанра как мертвой природы, или тихой жизни.

Борис Кудряков. Горящий натюрморт. 1972

Бегство и упоительное погружение-блуждание в мрачные провалы и складки Города, в тёмные подворотни, шахты дворов-колодцев, в изгибы проходных дворов, глухие анфилады чердаков давало ощущение другого города, пребывающего в своей потусторонней реальности. (Неслучайно Олег Даль, играющий роль преступника, в фильме «Золотая мина» (1977) держит на чердаке велосипед и использует крыши и лестницы чёрного хода, спасаясь от слежки). Пограничный мир города, увиденный сверху, был тайным достоянием снимающего, сопряжённый с риском и экстремальностью прогулок по крышам. Смелов едва не сорвался с крыши в момент зимних съёмок; «удалось, как кошка, через чердачное окно „дёрнуться”, но может быть, зря».

Чёрно-белый Петербург выстроен в работах ленинградских фотографов как завершённая абстрактная картина, где чередование света и тени, концентрация тьмы и вечный сумрак несут в себе смысл не столько формальный, столько метафизический, спиритуальный. Упоение чернотой, пронизывающей Город, в фотографиях Богданова выключает предметность, съедает детали и очертания, в итоге аннигилирует его. Валерий Вальран, исследователь и популяризатор ленинградского фотоандерграунда, говорит о демонической, дьявольской природе чёрного цвета у Богданова, когда чернота изливается, сочится, пропитывая летаргический сон Города мрачностью безысходности и безвременьем. Чёрный у фотографа выступает сгущённой рамкой пустоты, томительного пространства тоски и одиночества.

Леонид Богданов. Улица. 1975

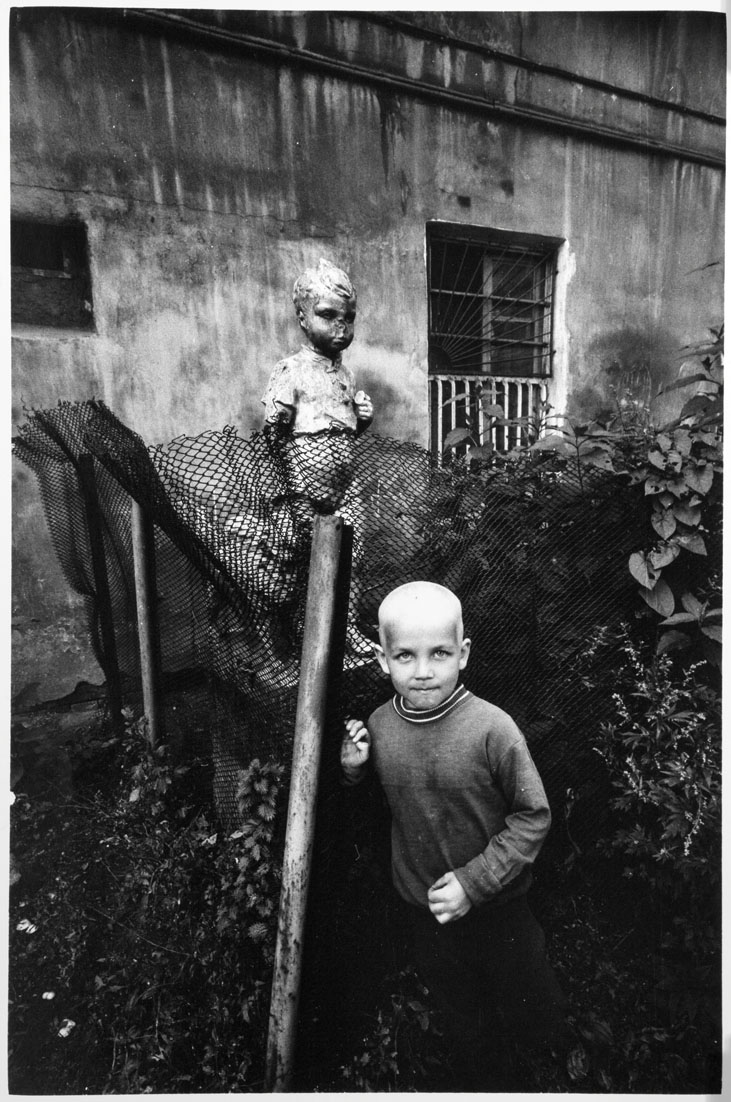

Смеловский Петербург не столь мрачен, но в нём есть пронизывающая всё нервическая возбужденность и драматизм, неслучайно в начале своих съемок Города он увлечён Достоевским, тропами героев которого он осваивал его. Кузьминский, давший прозвище двум Борисам – Кудрякову – Гран-Борис – и Смелову – Пти-Борис, сравнивал их с героями прозы писателя, первого со Смердяковым, второго – с Мышкиным. Прогулки по городу становились неким психоделическим дрейфом, затягивающим как наркотик и манящим вновь и вновь забираться в тёмные складки городского пространства, двигаться одними и теми же тропами, каждый раз проживая изменённое состояние психики с помощью внутренней возгонки. Такого рода блуждания, маниакальное фланирование и привязанность к городскому пространству можно прочесть в «Каширском шоссе» Андрея Монастырского – опыте дневниковой исповедальной психоделической прозы. У Смелова помимо отрешенного, заброшенного Петербурга, где брандмауэры, крыши, канал, водосточная трубы, тележка, решетки и др. становятся персонажами, с которыми он ведёт свой диалог взглядом, есть и городские обитатели, возникающие в нужный момент и в нужное время. Фотограф подчёркивал интуитивность момента съемки – «когда снег, прохожий, мост, дом соединяются в непреложность, то есть в судьбу». Человек в кадре встраивается в систему отношений с городом таким образом, что создаются драматические сопряжения смыслов, обладающие символической глубиной. «Серебряный мальчик» – гипсовая крашеная серебрянкой скульптура советского пионера – снят в глухом закуте так, что располагается позади стриженого мальчишки, смотрящего на нас, и это соединение образует сцепку разных пластов времени и судеб, складывающихся в разговор о ленинградском детстве, о ностальгии по ушедшему времени, о бесприютности и своей интонацией отсылающих к фильму Трюффо «400 ударов». С того времени серебряный мальчик стал своего рода культовым объектом петербургских фотографов, своего рода тотемом, напоминающим о закате эпохи серебра – винтажной чёрно-белой фотографии.

Борис Смелов. Серебряный мальчик. 1976

В видении Города у Смелова присутствует аристократизм возвышенного взгляда, когда в самых «донных» сюжетах нет репортажной социальности или болезненного упоения фактурой упадка. Городские кладбища – пространства скорби меланхолии и элегической грусти – рифмуются с мрамором скульптур Летнего сада, это – светлый мир петербургской античности, окаменевшего пространства сна. В «Сострадании» мраморная фигурка спящего младенца на надгробии, замкнутом чёрной оградой, образует передний план фотографии, динамически сопрягаясь со сценкой вдали, где старушка утешает инвалида в коляске. И здесь два плана также работают на сопряжении – и в этом есть мгновенность и непридуманность, так острый взгляд фотографа обнаруживает настоящее прободение смысла как откровение.

Борис Смелов. Сострадание. Смоленское кладбище. 1995

Это щемящее переживание мира, увиденного как бы впервые, где смешаны чувства удивления и радости, тоски и припоминания, переданы в фотографиях Смелова с первым снегом. «Я думал о том, как прекрасно всё первое», – эти слова Даниила Хармса могут быть камертоном к смеловским пейзажам Петербурга, убелённым первым снегом. На вопрос, что привлекает его в съёмках зимнего Петербурга, фотограф ответил: «Грубо – отсутствие грязи. Если более тонко, то всё, что задумано и, кстати, воплощено всеми европейскими архитекторами. Зима, определённо, как и Нева в наводнение, очищает, но уже в другом смысле». Мария Снегиревская вспоминает, как они охотились за первым снегом. Снег в фотографиях Смелова воспринимается как преображающее Город начало, разом примиряющее и искупляющее беспросветность петербургского сумрака и грязи, дающее ему мягкость, пронизывающее светом.

Борис Смелов. Снегопад. 1970-е

Снимок заснеженного канала Грибоедова, где изысканно чёрный осветлён мягким снежным покровом, назван «Звук гобоя» очень точно – в нём есть длительность, переживание замершего и выключенного из времени пространства, звучащего как мелодия, что позволяет нам каждый раз оказаться в том Городе, которого уже больше нет.