В предбаннике модерности

14/03/2016

Иногда стоит называть вещи своими именами. Выставка «Delacroix and the Rise of Modern Art» в Национальной галерее Лондона – скверная. Нет, пожалуй, не «скверная» и не «плохая», а неумная, что ли. Непродуманная. Концептуально невыверенная. Сегодня привыкли, что выставки делаются по-другому, что главное в них концепция, которая обустраивает артефакты согласно своей логике. То есть не артефакты влекут за собой логику, а наоборот. Конечно, бывают случаи, когда экспонаты столь прекрасны, что придя в галерею, сразу забываешь о любых концепциях. Но это взгляд довольно старомодный – на что указывает хотя бы употребление слова «прекрасный». Эстетическое есть социальное и политическое, никакого автономного «прекрасного» нет, объяснить всё это должна концепция, точнее, даже не объяснить, а провести зрителя по залам так, чтобы он не только глазами, но и ногами эту концепцию воспринял, чтобы она в нём как бы физически поселилась. Бывают ещё случаи, когда кураторы слишком любят (по-старомодному любят) то, что намереваются выставить. Тогда они придумывают концепцию для отвода глаз, ведь сегодня нельзя же без этого. На самом деле им просто нравится держать в руках любимые картины, развешивать их на стенах, говорить о них в интервью и писать в каталогах и пресс-релизах. Случай «Delacroix and the Rise of Modern Art» из такого разряда; Патрик Нун и Кристофер Риопелль очень хотели показать работы любимого художника в окружении других прекрасных любимых работ. Чтобы сделать это, совместили Делакруа с «восходом современного искусства». Получилось странно – и это несмотря на то, что их герой – действительно ключевая фигура эпохи «восхода» современности, формирования modernité в середине XIX века.

Эжен Делакруа. Свобода на баррикадах. 1830. Лувр

Впрочем, посетители выставки не внакладе, учитывая их средний возраст и эстетические предпочтения. Много почтенных джентльменов и леди. Интеллигенты немолодого возраста. Живущие в Лондоне французы и итальянцы – тоже уже покинувшие беззаботные лужайки юности. Ну, и студенты разного рода арт-колледжей, даже школ. Всех их интересовали артефакты, а не умствования. В этом смысле выставка провалилась – ведь Modern Art в такой же степени про высокое ремесло создавать изображения, как и про рефлексию в связи с этим процессом. Делакруа вроде бы фигура очень подходящая – он долгие годы вёл «Дневник», где записывал разного рода размышления по поводу природы искусства. Также там содержались пожелания молодым художникам и даже призывы к ним, некоторые из которых в эти дни украсили стены Национальной галереи. Однако концепция кураторов не сработала. Влияние Делакруа на модернизм в искусстве (и культуре вообще) огромно, но искать его следует не совсем там, где это кажется Нуну и Риопеллю. То есть и в этом тоже, но проблема шире и немного о другом. Фокус, что ли, наведен на иное – как раз по причине слишком большой любви кураторов к артефактам.

Всё, больше ни слова критики. Попробуем сами навести фокус точнее. Не уверен, впрочем, что получится.

Эжен Делакруа. Резня на Хиосе. 1824

Эжен Делакруа умер в 1863 году. В 1864-м устроили распродажу работ покойного. Всего их было 9140, из них 853 картины маслом, 1525 пастелей и акварелей, 6629 рисунков, 109 литографий и десятки испещрённых графикой блокнотов. Делакруа прожил 65 лет. Он родился при Директории, детство, отрочество и юность провёл при Первой империи, молодость – при вернувшихся к власти Бурбонах (Людовике XVIII и Карле X), в зрелый возраст вступил после их свержения, пик его славы пришелся на правление Луи-Филиппа Орлеанского, здоровье художника стало сдавать при Второй республике, пока болезни не свели его в могилу при Второй империи. Делакруа жил под властью шести разных режимов, пяти монархов и двух разновидностей республик. Его отец – крупный бюрократ, хотя ходили упорные слухи, что на самом деле отцом был знаменитый дипломат, гениальный хитрец и опытный предатель Шарль Морис де Талейран, министр иностранных при трёх режимах, соблазнитель и острослов. В любом случае, до самой своей смерти Талейран опекал Эжена и обеспечивал его нужными связями и государственными покровителями. Решающими событиями в жизни Делакруа были: учёба у Жака-Луи Давида, ученичество у Теодора Жерико, чтение Байрона, первый Парижский салон 1822 года, где он выставил написанную в подражание «Плоту “Медузы”» «Ладью Данте», первая актуальная политическая картина «Резня на Хиосе» (1824), вторая – самая знаменитая – актуальная политическая картина «Свобода на баррикадах» (1830), путешествие в Северную Африку в составе дипломатической миссии в 1832 году, вот, кажется, и всё. Делакруа дружил с Теофилем Готье, Фредериком Шопеном, Жорж Санд и десятками других знаменитостей, его работы часто покупало государство (хотя не всегда), ему давали обильные заказы на роспись разного рода официальных учреждений, после смерти он стал предметом культа у нового поколения художников, точнее – сразу у двух. Первых назвали импрессионистами, вторых – уже позже – постимпрессионистами.

Эжен Делакруа. Женщина с попугаем. 1827

Действительно, они боготворили Делакруа, перерисовывали его сюжеты, учились у него технике. Собственно, выставка в Национальной галерее об этом – в залах, разбитых в основном по жанрам (от первого под названием «Всех нас можно обнаружить в Делакруа» до последнего, шестого, – «Цвет, музыка и утопия»), вещи Делакруа висят в окружении работ восторженных обожателей и учеников: Сезанна, Ренуара, Одилона Редона, Теодора Шассерио, Дега, Гогена, а в самом финале мы видим уже явление Матисса и Кандинского. Собственно, «восход современного искусства» представляется кураторами как восход преимущественно французского художественного модернизма последней трети XIX – начала XX века. Вместо концепции идеологической нам предлагают смену стилей и ремесленных навыков – очень важных, конечно, но исключительно для художников и искусствоведов. Однако мы – я имею в виду публику, включая пишущего эти строки, – не художники и не искусствоведы. Мы живем в мире, который возник как раз в те времена, когда немолодой Делакруа стал уже художником почти официозным, когда Маркс сочинял «18 брюмера Луи Бонапарта», Флобер – «Госпожу Бовари», а Бодлер – «Цветы зла». Вот соотношение нашего героя с тем, что происходило в то время, и есть самое интересное.

В этом сюжете есть три ключевых персонажа – помимо самого Делакруа, конечно. Художник Жан Огюст Доминик Энгр. Поэт Шарль Бодлер. Французская политика между Великой революцией и Парижской коммуной.

Эжен Делакруа. Смерть Сарданапала. 1827. Лувр

Быть может, я что-то пропустил в сопровождающих выставку текстах, но имени Энгра я там не видел. И это очень странно. Энгр был главным – в глазах тогдашней публики – соперником Делакруа, более того, они вообще считаются антиподами. В первой половине XIX века во Франции работало много первоклассных художников (хотя бы Коро и Теодор Руссо, которые кажутся мне неизмеримо более прекрасными – да-да, вот оно, старомодное слово! – нежели Делакруа), однако мир изящных искусств осеняли две фигуры: Энгр справа и Делакруа слева. Классицист и Романтик. Идеальные, статуарные, чётко обрисованные фигуры и буйство животных, людей, красок. Об этом соперничестве написано много, из последнего – оно составляет один из главных сюжетов книги Роберто Калассо «La Folier Baudelaire». Но всё это на первый взгляд. На самом же деле Энгр тот ещё (используя тыняновскую терминологию) «архаист», а Делакруа не только романтик. Да и вообще, что такое «французский романтизм»? Готье, Мериме и даже Нерваль рассудочны, несмотря на все полыхания страстей, которыми обуреваемы их герои. Французский романтизм – чаще всего сильно экзотизированный классицизм; Разум не покидает галльского писателя или художника даже тогда, когда тот объявляет себя романтиком. Тут интереснее иное противостояние, нежели «классицизм versus романтизм»; в литературе определим его как «Академия versus Богема», в искусстве – «академизм versus всё остальное». Если так, то Энгр с Делакруа чаще находятся по одну сторону фронта, чем по разные.

Неистовым романтиком Делакруа – особенно по сравнению с Энгром – делают не только его перекрученные, скверно исполненные фигуры и завихрения стихий, не только байроновские сюжеты и шокировавшие публику современные политические сюжеты. Неистовым романтиком Делакруа делает ориентализм. Хотя у Энгра вроде бы можно найти примеры этого жанра (например, знаменитая «Турецкая баня», ей посвящены лучшие страницы упомянутой книги Калассо), но, конечно же, вершиной его считается Делакруа. Что, между прочим, тоже странно, если иметь в виду ярких и пёстрых Декана, Шанмартена, Жерома, Фрера и многих других. Я уже не говорю об английских ориенталистах, да и некоторые другие страны внесли сюда свою лепту. Тем не менее Делакруа – это Восток. Нет, неверно. Восток – это Делакруа.

Эжен Делакруа. Алжирские женщины в своих комнатах. 1834

У Делакруа львы бросаются на лошадей, охотники убивают львов, суфии впадают в транс на улице Танжера, марокканец седлает лошадь и, конечно же, алжирки предаются томной неге в своих покоях, куда художник проник неведомым для нас образом. Восток описывают посредством Делакруа. В 1845 году Теофиль Готье отправляется в Алжир и – конечно же! – находит способ лицезреть местных девушек, лица и фигуры которых не закрыты покрывалом: «Чуть впереди, на ковре, сидели, скрестив ноги, несколько красивых девушек. Лучше всего передают их внешность “Алжирские женщины” Делакруа – тот же тип изящных дикарок в броских кокетливых нарядах». Готье переезжает в Стамбул – и здесь ему опять видится Делакруа: «...сундук тиснёной кожи с узорами, насечкой и позолотой, очень красивый и напоминавший замысловатой отделкой марокканские сундуки, которые Делакруа не упускает случая изобразить на своих африканских картинах». Прошло сто тридцать лет, и Эдвард Саид, этот неистовый обличитель колониализма и (изобретённого им в качестве культурно-политического, даже идеологического понятия) «ориентализма», не может не вспомнить нашего героя. В саидовском «Ориентализме» Делакруа уже красуется во главе целой роты художников, которые заняты репрезентацией Другого, воплощённого в так называемом «Востоке»: «Позже в девятнадцатом столетии в работах Делакруа и буквально десятков других французских и британских художников ориентальный жанр внёс эту репрезентацию в область визуального выражения и зажил своей собственной жизнью (которую в этой книге, увы, мы рассматривать не будем)». Итак, не будучи самым ярким, самым пёстрым и даже самым экзотичным в своих ориентальных работах, Делакруа ещё при жизни объявлен главным ориенталистом, отвечающим в западноевропейском сознании за визуальные образы Северной Африки, Ближнего и даже отчасти Среднего Востока. Почему?

Эжен Делакруа. Тигр и змея. 1862

Да потому, что – в отличие от коллег по жанру – Делакруа всё-таки рисует «другого» как «своего». Его интересует не экзотика сама по себе, а возможность воплотить на непривычном материале собственные художественные обсессии вроде любви к Рубенсу. В первой половине XIX века сложновато устроить на картине рубенсовское буйство плоти, целлюлитный водоворот разумных и неразумных живых существ. Для этого не подходят ни парижские буржуа, ни пикардийские крестьяне и их лошади и коровы, ни даже солдаты и офицеры довольно мирной эпохи между 1815-м и 1854-м (Жерико успел воспользоваться в этих целях наполеоновскими войнами, но он был старше). А вот жители Марокко и Алжира для такого вполне сгодятся. Делакруа ведь не просто любил Рубенса и других старых мастеров, в его голове была Идея Высокого (читай Великого) искусства, однако буржуазная французская жизнь материал для этого предоставляла скудно. Оттого в молодости Делакруа пришлось рисовать страшную резню в далёкой Греции; и только революция 1830 года дала возможность сделать что-то Большое на домашнем материале, «Свободу на баррикадах». Итак, не чистая экзотика Востока, не пёстрый декоративный Чужой, лишённый как бы серьёзной, настоящей жизни, пёстрый и двухмерный – нет, Восток Делакруа населяют такие же люди, что и Францию, только они интереснее, ибо архитипичнее. Сам он писал, что арабы напоминают ему древних греков и древних римлян разом: «В дверях у меня греки и римляне – это завёрнутые в белые покрывала арабы, которые похожи на Катона или Брута». Любопытен выбор его героев – не столь любимые романтиками средневековые рыцари, готические короли, монахи и проч., а Катон и Брут – персонажи, скорее, Века Разума. Это многое говорит о характере патентованного романтизма Делакруа, а также о масштабе его художественных притязаний. Поль Валери проницательно заметил: «Что может быть от нас более далёким, нежели удивительные амбиции Леонардо, который, считая живопись высшей целью, высшим проявлением знания, утверждал, что она призывает к бесконечному познанию, и не замедлил приступить к всеобщему анализу, чья глубина и точность ошеломляют нас? Переход от древнего величия живописи к её настоящему состоянию довольно хорошо можно увидеть в работах и писаниях Эжена Делакруа. Этот современный человек, полный идей, мучается собственной неугомонностью и чувством бессилия; в каждом случае он достигает пределов своих возможностей в попытках стать на один уровень с мастерами прошлого. Ничто лучше не демонстрирует иссякание этой неопределённой силы и полноты прежних дней, нежели зрелище самогó весьма благородного художника, раздвоенного, бросающегося в последний бой, чтобы достигнуть уровня великого стиля в искусстве». Ориентализм Делакруа – как раз самая энергичная, самая отчаянная и самая успешная из безуспешных попыток достигнуть то, о чем говорит Валери.

Эжен Делакруа. Арабская фантазия. 1832

Бодлер же, который написал не одну дюжину страниц о Делакруа, Бодлер, который столь преувеличенно им восхищался, кажется, не понял в нём ничего. Печально, но это так. Он видел в нём неистового романтика, который смог умерить собственную неистовость и установить дистанцию, чтобы эту неистовость изобразить. Или страсть. И ещё он видел в Делакруа настоящего «современного художника» (напомню, что понятием «современность» мы тоже почти полностью обязаны Бодлеру, как и многим, очень многим другим), принимая за «современность» вот такое качество: «Делакруа … художник, лучше всех экипированный для того, чтобы изображать современную женщину в её героической манифестации, неважно, в каком смысле мы используем слово “героический” – в божественном или инфернальном... Кажется, что (на его картинах – К.К.) цвет отвечает сам за себя независимо от деталей одежды. Эффект в целом получается почти музыкальный». Как известно, появление современных городских женщин на картинах Бодлер считал чуть ли не первейшим признаком «современности» художника, а сама modernité пахла для него парфюмом и обитала где-то в парижских борделях. Оттого он чует такую современность даже в, казалось бы, столь далёких от подобных заведений «Алжирских женщинах»: «Интерьер – просто маленькая поэма… такое впечатление, что вдыхаешь опьяняющий запах домов дурной репутации, который довольно быстро приводит наши мысли в непостижимое чистилище тоски». Делакруа этого гашишного красноречия решительно не одобрял, а когда были опубликованы непристойные бодлеровские «Цветы зла», с поэтом почти раззнакомился, заметив в разговоре с приятелем, что Бодлер действует ему на нервы.

И, конечно, политика. Здесь всё ясно. Не будь трёх французских революций в течение шестидесяти лет, не было бы не только «Свободы на баррикадах», не было бы вообще того странного, сильно перемешанного французского общества, из которое формировалась публика Делакруа. Это общество уже буржуазное, но в нем ещё играют важную роль аристократия и дворянство. Это общество уже настоящей прессы и раннего арт-рынка, но буржуазный вкус ещё не стал мейнстримом, что произойдёт в конце XIX века, в эпоху импрессионизма. Это переходное время, время колебания между монархией и республикой, между романтизмом и классицизмом – но уже публикуют свои труды социалисты и анархисты Блан и Прудон, уже начинают писать картины Курбе, Эдуард Мане и Клод Моне. Это эпоха, когда «модерность» ещё не началась как таковая. Она лишь пробует главные свои конструкции и инструменты. Введёт она их в действие сразу после смерти Делакруа.

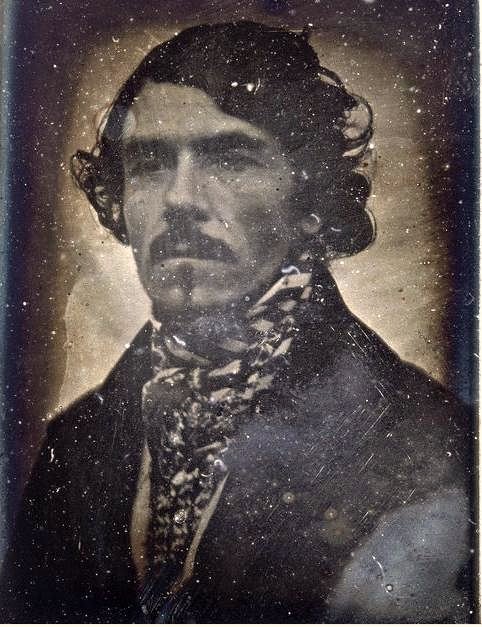

Эжен Делакруа в 1842 году. Фото: Leon Riesener

Наш герой остался в той эпохе, он замурован в ней навсегда. Делакруа – и окружающим – казалось, что он нечто открывает, а он на самом деле закрывал, неистовствуя, как беспощадно заметил Валери, из-за осознания узости собственных границ. Дюжина великих юнцов научилась у него приёмам ремесла, кое-кто был поражён несгибаемым духом и непреклонной страстью этого человека делать искусство. Но даже старомодный Энгр выглядит сегодня более современным, нежели вечно куда-то несущийся Делакруа. Впрочем, быть может, это больше говорит о нашем времени, нежели о том. В любом случае, всё вышесказанное может возникнуть в голове при посещении «Delacroix and the Rise of Modern Art» – а может и не возникнуть, так как почти ничего об этом на выставке нет. Но, может, таков тайный замысел кураторов и перед нами тонкая стратегия, играющая, скорее, с фигурами отсутствия, нежели с тем, что можно увидеть своими глазами? Тогда я перечеркиваю первые два абзаца этого текста.