Лондон: арт-территория и арт-объект

30/03/2017

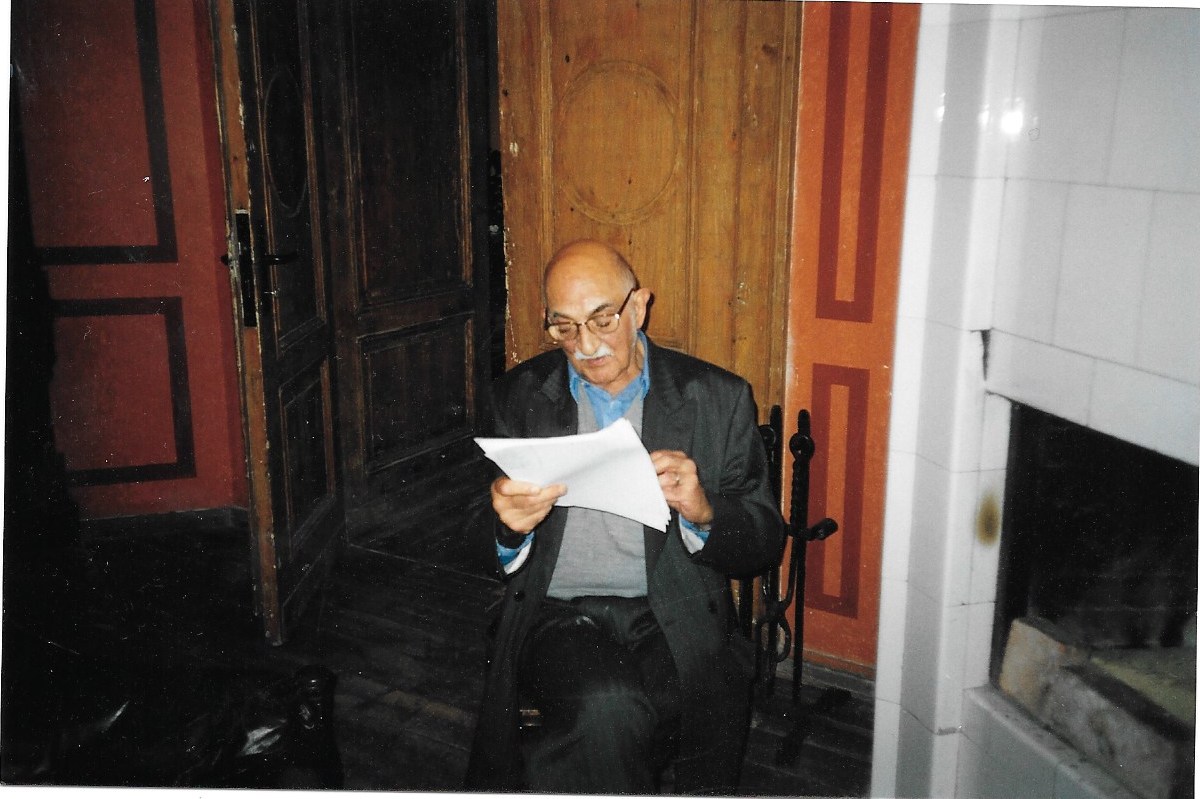

Когда-то, лет двадцать тому назад, Александр Пятигорский написал: «Лондон – один из самых нейтральных городов мира. Ты здесь – ничей. А плата за это: всё здесь – не твоё». Мысль Пятигорского продолжает давнюю традицию, украшенную именами Карамзина, Де Куинси, Эдгара По, Герцена. Каждый из них – по-своему, конечно, – говорил о Лондоне примерно то же самое. Что это город, безразличный к тебе, к твоим страданиям и успехам, к твоей судьбе, к тебе, неважно, особенный ты или такой же, как все. Город-рамка, причудливо устроенная внутри, с неправильными, ведущими всё время куда-то не туда улицами, не то что постосмановский Париж или имперская Вена, рамка, внутри которой скопились миллионы живущих, едящих, совокупляющихся, работающих, пьющих (особенно пьющих!), передвигающихся по этим неправильным улицам и гораздо более правильным площадям, скверам и паркам. Идеальный город для одиночества, стоит только влиться в толпу, как мгновенно затеряешься, а окружающим нет до тебя дела. Да, и: «всё здесь – не твоё». Чужая лондонская толпа равнодушно огибала Русского Путешественника; она столь же равнодушно взирала на Оксфорд-стрит на страдания будущего опиофага де Куинси и его юной подруги; в ней затерялся зловещий «человек толпы»; здесь в разгар героического периода индустриальной эпохи ушли на дно политические изгнанники из Германии, Италии, Польши, чтобы потом, после смерти, воскреснуть в учёных примечаниях к «Былому и думам». Пятигорский всё это знал – и ему собственная «ничейность» в Лондоне нравилась, так как дала возможность в последние 35 лет жизни не растрачиваться на московскую коммунальную суету, где все знают всех. В Лондоне не тебя выбирают, а ты сам выбираешь, с кем быть. Именно это – возможность оставаться незамеченным среди людей, побродить по очень странному, самому не своему городу в Европе, подумать, не будучи вписанным в какой-то специальный контекст, социальный и особенно культурный, – всё это Пятигорский считал наилучшими условиями для философа. И был прав.

Но поначалу я увидел Лондон совсем иным. Впервые я оказался в нём в 1994 году, приехав после месяца, проведённого в тишайших университетских кампусах Уэльса. Представления мои о Лондоне были чисто книжными, отчасти кинематографическими и во многом сформированными перепиской и телефонными разговорами с тем же Пятигорским. Пятигорский и был первым человеком, которого я увидел в Лондоне: он ждал поезд из Бангора на платформе вокзала Юстон в своей легендарной видавшей виды зелёной куртке, из кармана торчал неизменный потрёпанный детективный роман; он повёл меня в пансион, который заранее снял, на Гауэр-стрит, напротив Лондонского университета. Все три дня, что я провёл в городе, были в основном посвящены дрейфам по Блумсбери с заплывами в Сохо и Вестминстер. Мило, но о Лондоне я ничего не узнал почти. Кроме разве того, что здесь действительно толпы равнодушных к тебе людей и что архитектура этого города самая странная, восхитительная, вульгарная, нелепая, прекрасная, которую я только на тот момент знал. Я ждал увидеть что-то вроде Петербурга, немного разбавленного образами «старой доброй Англии», а оказался рядом с монструозным зиккуратом Лондонского университета, гигантской, внушающей холодное отчаяние башней, в которой Оруэлл разместил свое министерство правды и которая во время немецких бомбёжек уцелела только потому, что Гитлер приказал пощадить это здание, намереваясь после завоевания упрямого острова разместить здесь свою штаб-квартиру. Любопытное совпадение – ведь Гитлер «1984» читать не мог, а Оруэлл ничего не знал о квартирьерских планах диктатора. Вот это и есть настоящая сила настоящей архитектуры. Автора Senate House Чарльза Холдена сейчас мало кто помнит, кроме специалистов, а жаль. Ведь он проектировал что-то вроде архитектурного воплощения идеи всеобщего триумфа науки и разума, а получился каменный фантазм тоталитаризма в его самой отвратительной антирациональной разновидности. Да, 1930-е были удивительным временем, когда, перефразируя известный анекдот о тульском заводе, что бы ни проектировали, что бы ни делали, всё выходило одно – и это «одно» было связано с властью толпы и властью того, кто над толпой властвовал.

Senate House напомнил мне, конечно, родину и чудовищные советские 1930-е, так что обсуждать с Пятигорским его роман «Философия одного переулка», где значительная часть действия пришлась на год сталинского празднования столетия гибели Пушкина, обсуждать, сидя в кабинете философа в двухстах метрах от зиккурата, было вдвойне интересно – и даже как-то подозрительно. Будто всё вот так подстроено, причём с начала 1930-х, когда конкурс на возведение нового университетского здания выиграл проект Холдена. Тогда, в 1994-м, у меня даже возникла мысль, что они сговорились: Холден, довоенное руководство Университета, Оруэлл (в начале 1930-х он только вернулся из Бирмы, ещё под настоящим именем Эрик Блэр, и начинал писательскую карьеру), Гитлер, да и сам Пятигорский вместе с ними. Что свидетельствует об очевидной вещи – тогда я просто не знал Лондона и не понимал, что чудовищность и вульгарный тоталитаризм архитектуры, совершенно равнодушной к окружающему её урбанистическому ландшафту, – это то, на чём город стоит, держится, остаётся собой, это его природа. Точнее, природа Лондона в том, что городской организм включает в себя и монструозные здания, и вульгарные, и высокомерные – точно так же, как и уютные, милые, или, к примеру, прекрасные, или, к примеру, здания безо всяких свойств – не приобретая при этом ни одного из вышеперечисленных качеств. Лондон не трансформируют волны застройки и локальные преобладания исторических стилей; он всё это просто как бы принимает к сведению, включает в себя, оставаясь довольно равнодушным к тому, из чего состоит. Лондон, повторим вслед за Пятигорским, нейтрален, он, скажем уже за себя, рамка – и ничего больше. Но и не меньше – ибо подобных рамок в мире, кажется, нет.

После 1994 года я бывал в Лондоне десятки раз, а в 2013-м переехал сюда жить. И иногда мне кажется, что я его, наконец, «узнаю» или даже что я его «знаю». Действительно, за последние 23 года топография моего лондонского знания сильно расширилась. Я исходил пешком огромную территорию от Уоппинга и Лаймхауза на востоке до Кэмдена и Финсбери-парка на севере, от кладбища Ганнерсбери на западе (там похоронили Пятигорского) до Брикстона на юге, Льюишема и Гринвича на юго-востоке, не говоря уже об омытой деньгами Канари Уорф, что возвели на месте с символическим названием «Собачий остров». Именно пешком. В прочие места я заезжал на общественном транспорте, но вот эту зону, действительно немаленькую, обошёл по большей части своими ногами. Да, моё прогулочное, пешеходное знание Лондона выборочно, восток и северо-восток знакомы мне гораздо лучше запада и юга, левый берег Темзы – мною обитаем, а правый – только изредка посещаем. Живу я в Хакни, в этой «империи, выстроенной из кирпича цвета красной розы», как назвал район великий лондонознатец Иэн Синклер; так что мой Лондон здесь, откуда и до Сити 45 минут ходьбы, и до Британского музея – чуть больше часа, но дух совсем другой. Если серьёзно, Лондон вообще как бы не «город», он конгломерат «городов», boroughs, в каждом из которых можно много лет жить, не пересекая границ – разве что по дороге в аэропорт или на вокзал. У каждого лондонского borough свой характер, у некоторых – и своя архитектура, причем последняя есть следствие как строительства (инвестиций, социальных запросов, стиля и так далее), так и разрушения – районы, сильно пострадавшие от люфтваффе, отличаются от не пострадавших или почти не. К примеру, тот же Блумсбери бомбили несильно, отчасти благодаря Senate House, – и там есть даже нетронутая площадь георгианской архитектуры, Bedford Square. Бывать на ней время от времени – настоящее счастье; пустота Bedford Square (именно метафизическая пустота, люди там всегда имеются, да и автомобили с автобусами мимо проезжают) заставляет вспомнить урбанистическую живопись XVIII века с её просторными площадями и прочими общественными пространствами, с курьёзными редкими фигурками прохожих, с уверенной, внушительной, но соразмерной человеку архитектурой, собственно, с той комбинацией людей и строений, которую можно рискнуть назвать идеальной европейской. Но вот, скажем, мой Хакни немцы утюжили тщательно, как и весь индустриальный восток Лондона; так что о местах, куда попали бомбы и Фау, можно сразу догадаться – так в старые советские времена о выбитых, вырванных и выпавших зубах во ртах сограждан можно было узнать не только благодаря зиянию, но и по тусклому блеску железа или золота. В Хакни выбитые войной дома и фабрики узнаются по возведённым на их местах кварталам социального жилья. Послевоенный британский социализм был действительно справедлив – он наградил бесплатными квартирами тех, благодаря кому война была выиграна, бедняков.

Оттого в Лондоне всё разное – не только один borough решительно отличается от другого (архитектурой, социальным, этническим, религиозным пейзажем, иногда даже языковым акцентом), но и внутри каждого из них нет ни равномерности, ни одинаковости. Однако город не распадается на мельчайшие корпускулы, он «держится», он остается собой. Природа Лондона в том, что он действительно включает в себя всё, оставаясь «никаким» к собственному содержимому. Потому и иконических зданий в нём нет. Для туристов, конечно, торчат, Биг-Бен или там Колесо Обозрения на южном берегу, но для местных – ничего. Была идея, что Shard, самое высокое здание Лондона, построенное несколько лет назад возле вокзала London Bridge, станет таковым – ведь этот стеклянный осколок виден практически отовсюду, но уже сейчас можно сказать: не вышло. Да, забавное место. Если есть деньги, можно подняться на лифте на крышу и обозреть город с невиданной до того высоты, а то и сходить в один из тамошних бессмысленных ресторанов и баров. И всё. Даже Собор Святого Павла, некогда самое высокое здание Лондона, построенный после Великого пожара 1666 года, а сейчас потерявшийся среди монстров Сити, более, если угодно, визуально важен для местных. Но вообще и он нет.

Дело в том, что такого рода иконические здания, строения-символы, они выстраивают иерархию урбанистического ландшафта, заставляют всё остальное в городе подтягиваться к себе и до себя. А там, где иерархия, – там не только социокультурное, там политическое и идеологическое. Скажем, огромная китчевая Базилика Сакре-Кёр, венчающая Монмартр, была возведена примерно в тот же период, как и Эйфелева башня на другом берегу Сены; первую начали строить за 14 лет до второй, но закончили только в 1914-м. Между этими двумя самыми тогда высокими точками Парижа постоянно пробегал идеологический разряд, который должен был взбадривать жизнь и без того несонного города. Храм построили как бы в память о погибших во франко-прусской войне 1870–1871 годов, Башню – в знак торжества современности, устремлённости в будущее, но то же время в память о главном, как казалось авторам проекта, событии национальной истории – Великой революции 1789 года. То есть и там, и там присутствовала некая идеологическая ретроспекция; однако в случае Базилики Сакре-Кёр это была ретроспекция скорбная, да ещё и скорбь была по жертвам проигранной только что войны. Французы, павшие от рук пруссаков, как бы приносились в жертву Христу. А ведь для Христа всё равно, кто выиграл войну, а кто проиграл. В то же время неудобно ставить секулярный, официальный, гражданский памятник бездарно проваленной схватке с восточным соседом; слишком неудобно для нынешнего государства. А «нынешний» в 1875 году режим во Франции – Третья республика, возникшая на обломках Второй империи, начавшей войну с Пруссией и рухнувшей в результате поражения. То есть получалось, что Республика как бы не отвечает за грехи Империи, она только скорбит по погибшим – игнорируя, впрочем, тот факт, что позорный мир был подписан уже ей. Да и расправиться с Парижской коммуной Третья республика смогла только при поддержке своих врагов-пруссаков. Иными словами, чтобы все эти неудобства не выпячивать, но в то же время соблюсти приличия, в память о только-только закончившейся войне построили не что-нибудь, а храм. Но храм, который был виден отовсюду в Париже.

Эйфелева же башня есть следствие совсем иной рестроспекции, оптимистической и, если можно так выразиться, перспективной. В каком-то смысле Третья республика во Франции была внучкой Первой республики, установившейся в ходе Великой революции конца XVIII века. Так что если все поражения можно было списать на империи (Первую и Вторую), то все достижения – на республики. И, конечно, республиканский дух – дух прогресса, в том числе технического, который на шаг опережал экономический. Так что Эйфелева башня (символ технического прогресса) была задумана как входная арка парижской Всемирной выставки 1889 года (символ экономического и научно-технического прогресса), которая, в свою очередь, устраивалась к столетию начала Великой революции (символ политического прогресса). Силовые линии, стягивающие неустойчивую, двойственную сущность Третьей республики, пролегали между двумя наивысшими точками тогдашнего парижского городского ландшафта: в первые два десятилетия своего существования это, как известно, была «республика монархистов», секуляристы-республиканцы соседствовали в Национальном собрании с католиками-орлеанистами и бонапартистами. Хрупкий баланс поддерживали, как могли, до того времени, когда монархические настроения во французском обществе, равно как и монархические организации, превратились в устойчивой, но довольно слабый фон социально-политической жизни. И тогда Франция стала уже республикой республиканцев. Впрочем, об этом написано немало, читайте Золя и Пруста.

Так вот, я рассказываю всю эту историю про Париж, чтобы апофатически рассказать историю про Лондон. Иными словами, Лондон – это всё то, что не Париж. Здесь нет ни силовых идеологических линий поверх политических и культурных барьеров, ни вообще какого-то всеобщего архитектурно-градостроительного политического замысла. Нет, конечно, замысел есть – но он как раз в отсутствии оного. Не зря же цитированное в начале эссе Пятигорского (как и некоторые его другие тексты о Лондоне) так или иначе трактует вопрос о либерализме. Либерализм – это не политическое устройство, это способ общественно-политического мышления, который очень грубо можно определить так: «живи и думай сам, но дай свободу жить и думать другим». Париж не для этого; в нём царит идея такой вполне авторитарной, даже тоталитарной вещи, как мода – неважно, в одежде или в идеях. Разнообразие парижских мнений не должно обманывать, каждое из них пытается вытеснить другое и стать в центре, стать, пожалуй, единственным. Позавчера «носили» экзистенциализм, вчера «носили» структурализм, завтра будут носить какой-нибудь «зелёный марксизм», или «красный необонапартизм», или что-то ещё другое. А в Лондоне каждый сам по себе и каждый «носит» то, что хочет. Эрик Хобсбаум не отменял Исайю Берлина, точно так же «британский социализм» не отменял окаменевшую архаичную социальную структуру британского общества, наверху которой расположилась произведённая в Итоне-Оксбридже элита.

Лондон – город без какого-то одного или двух иконических строений и без какой-то одной – или даже двух – иерархий. Это город множества социальных, экономических, культурных, градостроительных, этнических, религиозных, каких угодно иных сюжетов, чаще всего вполне изолированных друг от друга. Возвращаясь к урбанистическому ландшафту – каждый лондонский район, квартал, иногда даже дом находится в своей собственной рамочке, помещённой в рамочки побольше, потом ещё побольше, пока, наконец, не оказывается, что самая большая рамка это и есть Лондон. Но ведь так же и любой человек, мы с тобой, дорогой читатель, в лондонской толпе. Каждый из нас – отдельный сюжет в собственных границах. Если мы вдруг создаём в Лондоне сообщество по интересам (экономическим, сексуальным, культурным, садоводческим, неважно), мы сверху наших рамочек наложим вот эту, побольше. И так далее – до той же самой большой рамки, городской. В Лондоне люди отдельны и одиноки, здания тоже.

Но мы забыли вторую часть высказывания Пятигорского – что не только ты «ничей» в Лондоне, но и всё в Лондоне – «не твоё», такова «плата». Это можно трактовать довольно банально, мол, мы тут одиноки и ничто/никто тут не сможет разделить нашего одиночества, стать «нашим». В какой-то степени да, особенно если спустить планку разговора до обстоятельств бытовых. Когда идешь по Лондону и смотришь на витрины его магазинов, на гениально устроенные рестораны и пивные, на рекламу лучших в мире концертов и выставок, то – если ты не счастливый супруг Дарьи Жуковой, не везунчик, составивший счастье Элтона Джона, и не ловкий биржевой спекулянт из Сити – понимаешь грустную правду слов философа. Всё здесь не по карману. Всё – не твоё. Или почти всё. Но если отставить в сторону эту мелкую неприятность, то можно выйти на иной уровень повыше и поинтереснее. Что значит «не твоё»? Это вопрос серьёзнее, чем кажется.

Выражение «то-то не твоё» не подразумевает значения «то-то совсем чужое для тебя». Наоборот. Чужое по определению быть «твоим» не может, да и ты абсолютно чужое и незнакомое «своим» сделать не захочешь. К совсем чужому либо холодное равнодушие, либо страх. А вот к тому, что тебе известно, пусть даже и отчасти, относишься по-иному – тянет его апроприировать, посмотреть, как оно устроено, как работает, из чего состоит. Иными словами, у ситуации, когда какая-то вещь «не твоя», должно быть условие, и заключается оно в предварительном представлении об этой вещи. Все, что не твоё в Лондоне, нет, скажу прямее, всё, что не моё в Лондоне, мне так или иначе заранее известно. Потому я это всё алчу, сильнее или слабее, неважно, но понимаю, что оно недоступно – и вот как раз с этим знанием и живёшь здесь. Такова плата.

Я не только о вещах, наслаждениях или даже недвижимости (вот уж точно недостижимая лондонская вещь), я, скорее, о тех историко-культурных пластах, точнее, историко-культурных сюжетах, которые я узнаю в этом городе, которые я даже отчасти знаю, но которые моими не являются – да и не будут никогда. И дело не только в том, что я приехал сюда издалека, привезя в багаже портативные судьбы нескольких мест, где мне пришлось пожить до сих пор. Даже родившиеся в Лондоне и прожившие здесь всю свою жизнь, даже они не могут претендовать на особые отношения со всеми этими сюжетами, кроме персонального. И здесь я равен весёлому кокни из Ист-Энда или отпрыску почтенных домовладельцев в Мэрилебоне. Все мы можем разделять один-два из этих лондонских сюжетов, считать их своими, но мы не можем разделить (в значении английского to share, а не to divide) всего Лондона как целого. Мы можем только признать, что Лондон действительно существует – это факт. И что факт существования Лондона есть факт существования общей рамки для всех его сюжетов, наших и не наших.

В таком случае нелишне было бы предпринять попытку археологического описания Лондона – не в смысле черепков и наконечников стрел, найденных в раскопе почтенным специалистом по Dark Ages, а в отношении основных исторических сюжетов, содержащихся внутри Лондона и по большей части составляющих его в нынешнем виде. Ещё раз: ни один из этих периодов (с сопутствующей ему архитектурой) не определяет Лондона, каждый из них соседствует с другим, точно так же, как в районе Кларкенвел краснокирпичная Rosebery Avenue, построенная участниками движения Arts & Crafts, окружена кварталами серых панельных социальных домов 1970-х годов, за которыми, в свою очередь, скрываются прекрасные образцы индустриальной архитектуры и буржуазной застройки конца XIX века, но не имеющей никакого отношения к романтическим идеям последователей Рёскина, прерафаэлитов и Уильяма Морриса. Ни один из этих стилей (и стоящих за стилями образа жизни, денег, культуры и прочего, включая политику) не навязывает себя соседу. Это и есть историко-культурные слои, с которым европеец обречён соотносить себя, идя по лондонской улице. Нет-нет, я не преувеличиваю – «обречён», ибо «европеец». Если ты не «европеец», пусть даже и проведший всю жизнь в Бремене или Палермо, но не осознающий себя европейцем, то, конечно, ни на что ты не обречён. Гуляй себе спокойно. Как пел когда-то БГ, ты «не привязан ни хрена». Но тогда тебе что Лондон, что Москва, что Ханой или Доха – всё одно; соответственно, этот разговор не для тебя. Аминь.

Итак, археология Лондона, его историко-сюжетная стратификация. Об этом можно написать тысячи книг, так что я лишь вскользь упомяну главные слои, напомнив ещё раз, что хотя хронологически этим слоям положено располагаться согласно пирамиде исторического времени, вертикально; в Лондоне всё не так, они лежат на одной плоскости, горизонтально. Ведь нет же всеобщей шкалы в этом городе, нет. Больших исторических сюжетов здесь три. Первый такой пласт – доиндустриальный, второй – индустриальный, третий – постиндустриальный, или, назовём его проще, современный. Части доиндустриального пласта, что почти полностью скрыты от глаз прохожего, – Лондон древнеримский и Лондон средневековый. Первый в обычной жизни напоминает о себе разве что названиями улиц в Сити – Old Street, London Wall и так далее. За остальным надо обращаться в Museum of London или к соответствующей книге, которых множество и почти все отличного качества. Средневековый Лондон кое-где остался на радость туристам. Это места вроде Тауэра, упакованные в ограждения с башенками билетных касс и снабжённые табличками разъяснений. Да, в каком-то смысле это тоже Лондон, но в повседневной жизни мало участвующий. Более того, выдаваемое туристам за «средневековое» таковым чаще всего не является – вроде «бифитеров», известных всему миру по этикеткам на бутылках одноимённого джина, легендарных стражей Тауэра, обряженных в форму елизаветинской эпохи, то есть второй половины XVI века. Это времена Кристофера Марло, Френсиса Дрейка и юного Уильяма Шекспира, помилосердствуйте, какое средневековье... За более ранний, действительно средневековый период отвечают здесь в основном фрагменты самой фортификации Тауэра да год его основания. Но средневековый Лондон, в отличие от древнеримского, всё-таки жив, местами он вплетён в повседневность, хотя и довольно дерзким образом. К примеру, шедевр бруталистской британской архитектуры начала 1970-х, огромный жилой и культурный комплекс (микрорайон даже) Барбикан, стоит на месте средневековых городских укреплений. Отсюда и его название; «барбикан» (иногда на русском «барбакан», barbican) – средневековое фортификационное сооружение, выносная башня, обычно дополнительно защищавшая ворота крепости или иные важные и уязвимые точки. И выглядит Барбикан как в сто раз увеличенная копия средневековой крепости, вроде замка в валлийском городе Карнарвон, – те же стены перемежаются огромными башнями, внутри лабиринт переходов и тупиков, в центре – обширное пространство, отданное для увеселений и торжественных случаев. Только всё это из бетона и сорок пять лет назад ультрасовременное. Особенно хороши барбиканские жилые башни; издалека – а они действительно видны с большого расстояния – башни похожи на зловеще торчащие гигантские расчёски, пропускающие сквозь себя шевелюру лондонского воздуха, они будто причесывают небо непосредственно над шедевром модернизма. Здесь, конечно, идея, которую чуть позже открытия Барбикана назвали бы «готической»; но не забудем, что само слово «готический» появилось после конца средневековья для обозначения завершившейся эпохи, причём поначалу весьма отрицательного обозначения. И, конечно, средневековый Лондон живет в топонимах и названиях питейных заведений, но это почти везде так в Западной и Центральной Европе.

Самостоятельно, не через позднейшую репрезентацию, доиндустриальный сюжет Лондона разыгрывается, начиная с барокко. Барокко, классицизма, раннеромантической архитектуры здесь много, и соответствующие кластеры этих архитектурных стилей рождают соответственные историко-культурные переживания внимательного прохожего. Он действительно узнаёт эти сюжеты – даже не зная об архитектуре ничего или почти ничего. Вот Собор Св. Павла, он построен Кристофером Реном после Великого пожара 1666 года на месте старого Собора Св. Павла. В этом сюжете сразу много всего – и то, что здешним допожарным деканом был Джон Донн (бюст его стоит в скверике рядом), и что полыхание Великого пожара отчасти заслонило неизмеримо более важные происшествия вроде Гражданской войны, казни короля Карла Первого, кромвелевской республики, борьбы «круглоголовых» пуритан с долгогривыми «кавалерами»-роялистами, да и великие книги той странной эпохи, от «Пути паломника» Беньяна и «Левиафана» Гоббса до тысячестраничной «Анатомии меланхолии» Роберта Бёртона. Тут сюжет богатейший и исключительно мощный, но – так как ты знаешь его, не очень глубоко, но всё же, – он не твой. Ты принимаешь его к сведению, любуешься им, перекатываешь его детальки туда-сюда в голове – и идёшь дальше. Доиндустриальных сюжетов Лондона множество, и все они складываются в один доиндустриальный метасюжет. Он – о становлении европейской сверхдержавы нового типа, сверхдержавы, основанной на принципе торговой, экономической – и уже потом – территориальной экспансии во всём мире, исключая Европу. Главные доиндустриальные конкуренты Британии на континенте – Франция, Австрия – делали всё наоборот. Их больше интересовало приращение территории здесь, вокруг себя. Остальное потом. Конечно, паттерн был создан ещё раньше – Испанией и Португалией, первыми колониальными сверхдержавами, но они посылали в свежеоткрытые земли сначала солдат, потом миссионеров, потом администраторов, и только потом – купцов, да и то далеко не всегда. Британия схему переняла, но принцип внутри схемы поменяла. Получилась Британская империя, но окончательно оформилась она уже в индустриальную эпоху.

Этот сюжет в Лондоне, как я и говорил, очень заметен уже хотя бы тем, как торговая, портовая, корабельная часть – Восток – притягивала и отчасти до сих пор притягивает к себе дельцов и работников. Доки и биржи. Бесконечные склады и верфи. Всё это сегодня стало добычей нового финансового капитализма, но ведь сама основа финансового могущества Лондона, которое стоит сегодня на двух ногах – Сити и Канари Уорф, – заложена тогда, в эпоху процветания Ост-Индской и Вест-Индской торговых компаний. Да и этнический лондонский сюжет начал зарождаться тогда же – в столицу привозили жителей колоний, до поры до времени ещё мало, но тем не менее.

Индустриальный метасюжет Лондона провёл по карте города линию с запада на восток. Линия называется Риджентс-канал. Как известно, промышленная революция в Британии началась во второй трети XVIII века и первые несколько десятилетий вполне обходилась без паровых машин, которые были изобретены Джеймсом Уаттом только в 1781 году. Мануфактурная промышленность преобразила центр и север Англии, доставлять туда сырье, а оттуда продукцию на телегах или обозах было немыслимо, учитывая уже абсолютно иные объёмы и того, и другого. Я уже не говорю о быстрой урбанизации, не только сам Лондон стремительно разбухал, высасывая население из сельской местности и небольших городков вокруг, возникли практически новые города – города промышленной революции: Манчестер, Шеффилд, Ливерпуль и прочие. Новых горожан нужно было кормить, что надо было как следует организовать; поставки продовольствия превратились в довольно сложную и масштабную систему; так что рыбу, мясо, муку и иные съедобные припасы следовало везти вместе с тканями из Манчестера или, наоборот, с хлопком в Манчестер из лондонского порта, куда он был привезен из колоний. До строительства железных дорог оставалось лет сорок; поэтому их роль в конце XVIII века стала играть густая сеть каналов, покрывшая значительную часть Англии. По каналам на баржах всё это и везли; канал с запада приходил в Лондон, поднимался немного на север, после чего уходил на юго-восток. Это и есть тот самый Риджентс-канал, который скрыт по большей части от чужаков – кроме разве что районов Кэмден и Майда Вейл, но у нас, на северо-востоке, в Ислингтоне и Хакни, местная жизнь до недавнего времени была повёрнута к каналу спиной. Там были склады, мастерские и прочее, необходимое для перегрузки и дальнейшей развозки грузов, а то и для их частичной переработки. Сейчас же – и тут мы перепрыгиваем из эпохи индустриальной в пост-, – жизнь в Ислингтоне и Хакни, наоборот, оборачивает лицо к этой водной дороге, но это уже другое лицо. Лицо не работяги, а представителя креативного класса или даже финансиста/адвоката, он купил квартиру в отдевелоперенных бывших пакгаузах и мастерских или даже в недавно построенных домах, жильё в которых, на мой советский взгляд, представляет собой хрущёвки хайтековских времён, но называется оно не иначе, как luxury flats. Джентрификация соседствует здесь с социальными кварталами, не перемешиваясь, эпоха финансового неолиберализма и «сервисной экономики» – с бастионами сопротивления, возведёнными на исходе индустриальной эпохи, описанной Марксом, ещё одним жителем Лондона.

Разбирать один лондонский историко-культурный сюжет за другим, снимать за слоем слой можно долго. Я и так уже здесь замахнулся на тему многотомного исследования, на которое можно было бы потратить всю жизнь, – но никому это не нужно, впрочем, как в то же время и нужно. Ты ничей, и всё здесь не твоё, но отчасти знакомое, да-да. В результате ты ходишь по Лондону, занятый своими мыслями, краем глаза отмечая знакомые вещи, притормаживаешь, чтобы полюбоваться чем-то привлёкшим внимание, потом идёшь дальше, снова думаешь о своём, снова останавливаешься, ты скользишь по городу быстро и безо всякого сопротивления, но не настолько, чтобы вообще ничего не замечать, чтобы не напитать глаза, уши, мысли всяческими штуками, которые потом, когда придёшь домой или уедешь в другой город, страну, на другой конец света, сложатся в удивительную картинку, полную, казалось бы, очевидного, но недоступного смысла. Рукой не ухватить. Но ведь не всё, что нельзя сделать своим, не нужно? Наоборот.

В этом смысле главная метафора, даже символ Лондона, – Британский музей. Лондон – музей, ограниченное рамками пространство, территория, на которой размещены всяческие исторические, научные, этнографические сюжеты. Они вообще-то принадлежат разным временам, разным группам людей и вообще разным областям человеческого знания, но сейчас они рядом, и их совокупность создаёт какое-то новое качество, от тебя вечно ускользающее. Собственно, смысл Британского музея именно в этом – ну не в том же, чтобы зеваки приезжали сюда со всего света глазеть на мумии! Нет. Смысл, идея Британского музея заключается в том, что он предоставляет ограниченное пространство для всяческих штук, тщательно отрефлексированных учёными и описанных музейными работниками, которые как бы представляют праздношатающемуся посетителю связанные со штуками сюжеты. Но для посетителя, если он внимателен и если он что-то про это слышал, но не является специалистом ни в одном из этих сюжетов, выставленные здесь чучела, скульптуры, картины, черепки, росписи, посуда, оружие, всё есть переживание, прежде всего эстетическое. Какая бы социальная или политическая история ни стояла за ассирийскими барельефами, какие бы экономические процессы ни вызвали к жизни китайский фарфор – всё это не столь уж важно в рамочке Британского музея. Здесь смотрят вещи, эти вещи имеют некий мерцающий образ, состоящий из полузабытых уже интенций создателей их, из ауры места, где эта вещь была создана и из нашего знания о вещи, наших ожиданий от неё, от того, насколько мы понимаем, что эта вещь не твоя, как и всё остальное в музее, как и всё в Лондоне. (Если присмотреться как следует, заметишь, насколько отдельными, одинокими выглядят посетители Британского музея – постоянной экспозиции, конечно, не временных выставок.) Лондон – это именно Британский музей, а не Национальная галерея или Тейт; здесь материал чаще всего внеэстетический становится тотально эстетическим. Лондон – гигантская территория выставки всего на свете, пространство материальной репрезентации самых разных эпох и культур, которые, горизонтально соседствуя друг с другом, прочитываются как случаи арта. Лондон – монструозная арт-территория, ограниченная собой.

Но и это не всё. Подобно произведениям ленд-арта, которые превращали в объекты искусства ландшафтные пространства, Лондон не только арт-территория, он сам по себе арт-объект. Не классического, конечно, искусства, и даже не классического модернистского, а современного, contemporary art. Чтобы увидеть это, нужны два условия. Первое. Способность проделывать (мысленно, конечно) ту же процедуру, в которой Лондон никаким городом не превзойдён, умение накладывать рамочки на самые разнообразные сюжеты, не давая им при этом громоздиться друг на друга или полностью растворяться друг в друге. Только плоскость, только горизонталь, только отдельность, только территория. То есть способность быть разом настоящим концептуалистом и настоящим либералом. Что предполагает умение держать дистанцию и всегда понимать самую главную вещь: ты здесь ничей и всё здесь не твое. Второе, вытекающее из первого. Не просто держать дистанцию, но и не увеличивать её до полного разрыва, быть как бы и внутри, и вне наблюдаемого объекта. Конечно, сложно, но кто сказал, что распознать великое произведение искусства в том, что, не подозревая об этом, лицезреют ежеминутно десятки миллионов людей, может быть легко?