Арт-дневник 2019. Твердыня Нирваны

04/06/2019

«Тюремный замок, четырёхэтажный, с башнями, был виден впереди»

Леонид Добычин. «Город Эн»

Перед поездкой в Даугавпилс перечитал Добычина и, подъезжая на машине к крепости, вспомнил вот это: «Показалась крепость. Над её деревьями кричали галки. По валам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой были видны окошечки с решётками. Мы всматривались в них – не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса перестали громыхать. Внезапно становилось тихо, и копыта щёлкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам». Сейчас, чуть больше ста лет спустя, воды во рвах уже давно не было, зато присутствовали резиновые шины – на автомобиле. Наличие их, однако, не мешало нашему моторному экипажу громыхать, так что возникло подозрение, что дело не в покрытии колёс, а в покрытии дорог. Они в этой части света чаще всего оставляют желать лучшего.

Что же до окошечек с решётками, то нас интересовали вовсе не они, а другое учреждение, не пенитенциарное, а художественное, впрочем, имеющее в наши времена похожую функцию. Не «надзирать и наказывать», а «надзирать и показывать (арт)». Ведь арт в наши времена есть своего рода репрезентация эпистемы, причём такой, что нужно утверждать в головах населения, а не существующей как бы по умолчанию. Оттого расположение Арт-центра Марка Ротко в самом большом – и, наверное, самом бессмысленном – фортификационном сооружении Восточной (и, возможно, Центральной) Европы имеет смысл. Бывшее место военной власти стало – после смены политического режима – местом пустоты, вакуума, в окружении которого расположилось современное искусство. Оно – то самое оружие, что хранится в брошенном Арсенале. Произведём же инвентаризацию данного объекта.

Да, как часто сегодня, Место Современного Искусства есть бывшее Место Военного Искусства, а также бывшее Место Заключения. Насчёт военного искусства немного сомнительно – крепость тут была ещё с начала XIX века, как-то использовалась и в 1812-м, и в 1831-м, и в 1863-м, но на вторых ролях – в отличие от расположенного относительно недалеко от Даугавпилса Верхнедвинска; там рядом по рекомендации военного советника Фуля и приказанию Барклая де Толли построили печально знаменитый Дрисский лагерь, с помощью которого хотели уловить армию Наполеона в свои сети. В 1812-м чуть было не вышло наоборот; в июле, только вступив в лагерь, русская армия благоразумно покинула его; иначе бы война закончилась тут же, едва начавшись. И кто знает, как мог выглядеть наш мир в таком случае? Дальнейшее рассуждение на данную тему оставлю любителям альтернативной истории.

Александр Апсит. Военный совет в Дриссе. 1912

Так вот, раньше в крепости был собор, тюрьма и пушки со снарядами. Первый и вторая пригодились, мальчик Добычин молился, декабрист Кюхельбекер сидел, а вот с артиллерией вышел швах – крепость отгрохали на случай нового польского восстания, а оно не произошло, потом империя рухнула, а чуть ли не самая большая фортификация её, построенная не на границе, а в глубине своих владений, не пригодилась. После 1920-го там стояли и латвийские войска, и потом гитлеровские; тема же тюрьмы обернулась темой геноцида – сюда немцы сгоняли евреев перед убийством. Сейчас в Арсенале центр местного уроженца Ротко, что исторически справедливо. Ещё более справедливо, что в центре Ротко – выставка Бориса Лурье, как-то уцелевшего во время войны в рижском гетто, нескольких концлагерях, потерявшего в мясорубке бабушку, мать, сестру и возлюбленную. Лурье потом уехал в Америку, где придумал движение NO!art – против арт-рынка, поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Напомню, что примерно в то же самое время работы несчастного Ротко уже стоили больших денег; а нынче и вовсе: в конце прошлого года одну из его вещей «Без названия» (1962) продали на Christie’s за 35 700 000 долларов, а в 2015-м композиция «№ 10» ушла с молотка почти за 82 миллиона. Так что историческая справедливость восторжествовала и в этом пункте – неистового Лурье приютил человек, с которым он вёл войну. Что касается города, который приютил крепость, которая приютила центр Ротко, который приютил выставку Бориса Лурье, то его годовой бюджет лишь в два раза больше цены композиции «№ 10». По последней переписи населения в Даугавпилсе проживает около 84 тысяч жителей. Если продать «№ 10», то каждому можно выдать примерно по 976 евро. На месяц жизни хватит. Если учесть, что Ротко покончил с собой в 66 и что он был плодовит, то выручки за все его работы хватило бы на превращение каждого даугавпилца в – скромного, на грани лишь одного миллиона, но всё же – миллионера. Да, мы живём в удивительном мире.

В Центре Ротко было, как обычно бывает в Центрах Современного Искусства, пустовато, исключительно чисто, не без дизайнерского шика, но в духе IKEA. Сбоку кафе с довольно безбожными для провинции ценами на кофе; справедливости ради отмечу, что к каждой чашке полагается какая-то кондитерская штучка. Но нам, веганам, всё равно – и штучка с маслом сделана, и молока соевого нет. Впрочем, сварен кофе хорошо. Но вот дальше было интереснее. Постоянная экспозиция о Марке Ротко в Центре Марка Ротко технически сделана неплохо, кураторски же она безнадёжна. Сначала посетителю долго рассказывают о той роли, которую река Даугава сыграла в жизни будущего художника; рассказ этот укладывается во фразу «Река Даугава сыграла большую роль в жизни Марка Ротко», к этой фразе прилагается ещё одна, а также дюжина фотографий Двинска того времени, когда там юный Ротко обитал. И далее в том же самом духе; ни бодрая тарабарщина современного кураторского письма, ни задушевное занудство старомодного краеведа здесь не ночевали. Всё похоже на комикс; однако в комиксе предполагается, что читатель (листатель) его уже знаком с персонажами, ну, или вообще с общим контекстом. Здесь же никакого контекста нет и быть не может – Ротко художник великий и знаменитый, но он (как и сам американский абстрактный экспрессионизм) страшно далёк от Европы и особенно от маленькой страны на Востоке Европы, где совсем другие масштабы и способы мышления, в том числе и художественного. В Даугавпилсе ещё можно как-то понять «Чёрный квадрат» Малевича – железный Казимир командовал искусством в революционном Витебске в конце Гражданской войны, а в Российской империи Динабург/Двинск располагался как раз в Витебской губернии; но вот чисто нью-йоркская привычка покрывать холсты краской не из идеологических соображений, а для как бы эстетических или психологических экспрессий, причём довольно абстрактных здесь отклика встретить не может. Оттого редкий (да-да, редкий) посетитель постоянной экспозиции Арт-центра Марка Ротко про самого Ротко слыхал, чаще всего, мельком, и то в связи с сумасшедшим количеством нулей на аукционных ценниках. Объяснить связь между старым еврейским Двинском, нынешним Даугавпилсом и студией на шестьдесят девятой стрит Верхнего Истсайда Нью-Йорка экспозиция абсолютно не в состоянии. Не помогают ни копии его работ, выставленные нелепо, в пятне яркого света в темноте помещения, ни сменяемые периодически подлинники в сакральном последнем зале. Увы для Ротко, который был отличный художник, но сейчас он считывается лишь в богатом музее современного искусства либо в большом городе вроде Лондона или Нью-Йорка, либо в столице провинциального американского штата, скажем, в Де-Мойне или Сент-Луисе. Жаль.

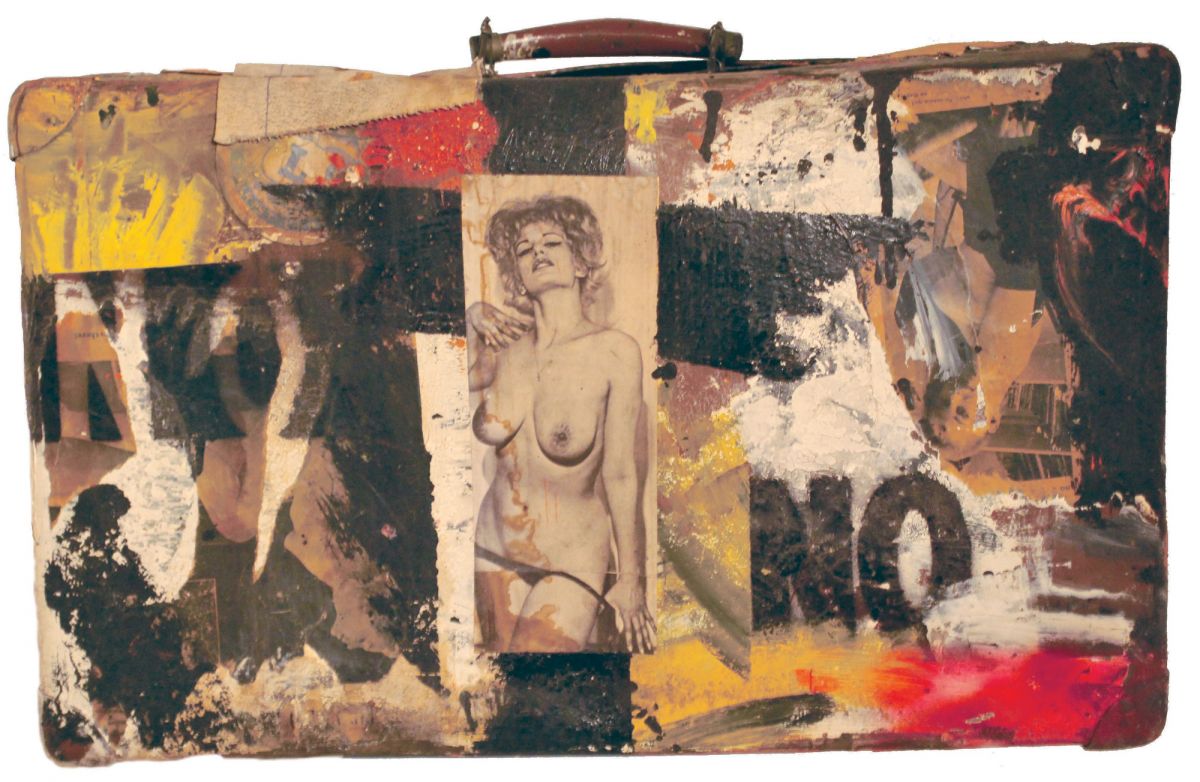

В другом крыле первого этажа – неарт Лурье; в основном мощные энергичные коллажи, составленные из повседневного визуального ряда Холокоста и винтажной (1940–1960-е) порнорекламы секс-услуг. В своё время все это вызвало скандал и обвинения в кощунстве; слава Богу, благодаря своей биографии Лурье не нужно было на такие обвинения отвечать. Рутина коллективного истребления людей смешана у него с гротеском дешёвой проституции; исторически обе принадлежат к одному периоду – это закат высокой модерности с его фабричным производством (в т.ч. смерти) и с его массовыми бумажными медиа (в т.ч. теми, где печатались объявления проституток). Эпоха, в которой одно неотделимо от другого; страшный Танатос перемешан с бурлескным Эросом целлюлитных времён; два в одном – и это «одно» называется «двадцатый век». Даже как-то излишне говорить, что фильм «Кабаре» – об этом, как и «Берлинская трилогия» Ишервуда, как и «Берлин. Александерплац» в обоих своих воплощениях – текстовом и визуально-звуковом.

Но тут есть ещё одно обстоятельство, более тонкое, имеющее отношение к судьбе самого Бориса Лурье. Уж не знаю, как к данному пункту подступиться получше, но все эти россказни про «любовь/смерть» (сюжет «Эрос/Танатос» шире и сложнее, конечно) – они есть враньё. Смерть не обратная сторона любви, смерть есть смерть, в том числе и любви, смерть превращает любовь в отсутствие. Особенно смерть любимого человека; она отсылает любовь в Елисейские поля меланхолии или в адские подземелья раскаяния (а то и ненависти, и мести). Борис Лурье этого избежал – он «снизил» свою убитую гитлеровцами любовь винтажным порно, которое отсутствием любви как бы апофатически о любви говорит. Нет, не истерика, холодная отрефлексированная позиция художника. Художники и писатели привыкли торговать травмами; иные привыкли своих травм избегать, уклоняться от них, делать вид, что забыли; Борис Лурье же выставил напоказ вульгарность модерновой конвейерной смерти и модернового рынка секса – здесь жизни просто нет, и там, и там – смерть. Жизнью была убитая любовь; она присутствует в поздних работах Лурье своим отсутствием, не скрывается, не прячется, а незримо спокойно наблюдает за происходящим кошмаром. Не надо забывать, – говорил художник, – девушки на порнографических картинках – по сути, те же самые, что были убиты в немецких лагерях: «Их физическая чувственность, их величавая женственность, их чистый гнев, маскирующийся под экстаз на их искажённых оргиастических лицах, – не что иное, как прикрытие для возвышенного жизнеутверждения, бросающего вызов смерти, яростный, хоть и искажённый страхом смерти протест». Лурье-скандалист победил мещанина-Гитлера.

Борис Лурье. Чемодан. Около 1964 © Boris Lurie Art Foundation

Тут напрашивается известное рассуждение о невозможности поэзии после Аушвица, но не буду. Оно в любом случае окажется банальным – а банальностей на эту тему сказано очень много, примерно столько же, сколько и на тему «банальности зла». Банальность любых рассуждений на данную тему проистекает вот из чего: высказывание о невозможности поэзии после Аушвица невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. С одной стороны, есть вполне понятное – и верное – внутреннее убеждение, что после Второй мировой, Гитлера, Сталина и проч. сочинять стишки в духе, скажем, Фета (или Бунина) невозможно. С другой стороны, невозможна не поэзия сама по себе, а именно такая поэзия, условно говоря, романтическая, позднеромантическая, традиционная для XIX и даже начала XX века. Более того, она была бы невозможна и без всякого Аушвица, в силу внутреннего развития поэзии как рода литературы и художественного сознания вообще. А так стихов пишется ничуть не меньше, чем до 1939 года или 1945-го. И большинство (см. российские толстые журналы, к примеру) сочиняется именно так, как это стало невозможным после всего того, что произошло в прошлом столетии. Но есть и другая поэзия – условно говоря, модернистская, позднемодернистская, посткатастрофическая. Великая поэзия, что уж там говорить. И она как раз пишется из той точки, в которой наступила ясность по поводу невозможности поэзии предыдущего образца. То есть наличие данной разновидности поэзии никак не опровергает максиму о невозможности поэзии после Аушвица – но и не подтверждает её.

Другое дело, что послевоенная поэзия, литература, искусство – все они, если настоящие, содержат в себе не только невозможность себя предыдущего образца, но и осознание такой невозможности – плюс сожаление по этому поводу. «Поэзия» (Пушкина, Чехова, Моне, Чайковского) присутствует в данном искусстве в виде своего отсутствия, как бы наблюдает со стороны за тем, что исковерканные послевоенные люди вытворяют со словом, со звуком, с образом, с собой. Точно так же любовь Бориса Лурье наблюдает за тем, как художник смешивает снимки заваленных голыми исхудалыми трупами дворов концлагерей с объявлениями о предоставлении разнообразных телесных утех по разумной цене (фото прилагается).

Тут стоит вспомнить ещё одно обстоятельство. Типичный представитель белого среднего класса – существо довольно нервное. Его легко расстроить – и довольно сильно, – но только тем, что случается с ним, с его окружением, с его родственниками, примерно до третьего-четвёртого колена, с представителями его класса, расы и народа, религии и образа мысли. Впрочем, иногда он реагирует, если кто-то специальным образом, исходя из матрицы его предпочтений и реакций, сервирует бéды для него другого типа людей. Пока он не увидит на экране телевизора, компьютера – или старомодно, на странице книги, журнала, газеты – душераздирающие истории о геноциде в Руанде, Кампучии, Бирме, где угодно, о голоде в маоистском Китае и так далее, он будет иметь о данных неприятностях представление отдалённое, мол, было такое, и точка. На существующую в его голове картину мира это никак не повлияет. Адорно не скажет, что после голода в Бенгалии (1943; умерло от двух до трёх миллионов человек) поэзия невозможна. Арендт не станет рассуждать о «банальности зла», разглядывая фотографии Мао. Больше того, всё это никак не скажется ни на уютном консервативно-либеральном культе Черчилля (возглавлял британское правительство во время бенгальского голода), ни на маоистских симпатиях западных леваков. Они, ничуть не смущаясь, готовы сочинять лирические стихи во вполне традиционном духе (первые) и расхваливать уникальность личности Великого Кормчего (вторые).

Подобных примеров бесчисленное множество – и проистекают они не столько от фундаментального лицемерия типичного представителя белого среднего класса в западной стране, сколько от его именно нервности, чувствительности к определённому типу раздражителей, которые он унаследовал от культуры Нового времени, выросшей из ренессансного гуманизма. В центре мира стоит человек, оттого ничто человеческое нам не чуждо – мы переживаем происходящее с человеком в целом и с людьми в частности очень остро. Искусство является способом выражения данного переживания. Колокол звонит и по нам. Так что если переживание сильно, слишком сильно зашкаливает, то и возможность искусства выражать наши эмоции ставится под сомнение – ведь что бы там ни говорили эстеты, представитель белого среднего класса твёрдо знает: искусство существует для развлечения и отвлечения от серьёзных (житейских, деловых) забот. Естественно, при всей универсальности ренессансного, нововременного поклонения человеку (даже Человеку), под ним понимается исключительно one of us, сколь бы размашисто мы это us ни определяли. Аушвиц (Первая мировая, 1917-й, голодомор, 1937-й) касается «нас» (в очень широком смысле «нас», тут не поспоришь), а Бенгалия 1943-го или Шаньдунь 1960-го (от голода в КНР, вызванного политикой «больших скачков», умерло от двадцати до сорока миллионов) – это, конечно, ужасно, но это у «них», «у них так бывает, так принято». У «них» уморить голодом два-три десятка миллионов людей – дело обычное, у «нас» угробить почти сто миллионов за 31 год с 1914 по 1945 – это вообще-то нам несвойственно, страшная трагедия, так что после такого поэзия невозможна. Отметим ещё одно обстоятельство. Чем дальше в прошлое, тем меньшими «мы» «мы» становимся. «Варфоломеевская ночь» в Париже (1572) – вещь безусловно ужасная, но вот уже по поводу «сицилийской вечерни» (1282) – уже не всё так очевидно. Давно было, давно. Что же до массовых душегубств в высококультурных античных Греции и Риме, то там уж вообще гуманистический чёрт ногу сломит.

Иными словами, Адорно прав, конечно, но к каждому слову его знаменитого высказывания следует приторочить либо прилагательное, либо местоимение. «После Аушвица (для нас – см. выше) поэзия (определённого типа – см. выше) невозможна». Прочее вполне возможно – собственно, возможно всё до того бывшее.

Что нынешняя жизнь Даугавпилса и доказывает. Жизнь здесь самая обыкновенная для данной части Европы; разве что пустовато, особенно в крепости. В Арт-центре Ротко, расположенном в пустоватой крепости пустоватого города тоже пустовато, особенно на втором этаже. Если кто-то и ходит посмотреть на то, как река Даугава влияла на жизнь горожан во времена детства обитавшего здесь будущего гения, то уже на выставке Бориса Лурье я не встретил никого, кроме мамы с ребёнком лет пяти. Надо сказать от соседства бурлескного ужаса неарта с дитём мне стало неуютно. Так что самое время поспешить в другое крыло Арсенала. Там уж точно не было никого, кроме смотрителей, но об этом чуть позже.

Целых четыре выставки и все интересные в той или иной степени. Одна – коллективная, латгальских художников, принявших – под руководством жюри – участие в выставке «Мир и напряжение» (Miers un Spriedze). Художников чуть меньше восьмидесяти, немало интересных. Я боялся, что там все пейзажи будут родимой сторонки и проч., но нет – большинство современных арт жанров и направлений представлены, особенно хороши фотографии, например, Pasarg художницы Валия Платаце (Valija Platace). Там немолодая дочь прильнула к совсем старому отцу, снимок чёрно-белый, без сентиментальности и стилизации, цвет немножко серовато-серебряный, фигуры даны чётко, идеально прорисованы на фоне не очень явного леса сзади, изумительно красивы (пишу это слово не без смущения, надо сказать) складки женского платка с мелким геометрическим орнаментом, а также полосатая юбка, пиджак старика чуть великоват, будто отец усох от возраста, но немного, отец смотрит куда-то никуда, в сторону, но никуда, а дочь счастливо улыбается, закрыв глаза. Он своей большой кистью держит её за правую руку, задрапированную платком. Ну вот есть же и человеческая солидарность, и дочерняя любовь, и никто не отменял нашу обязанность обнять пожилого родителя, укрыть его от неизбежного ужаса скорого небытия. В данной ситуации нет ни «нас», ни «их», мы тут все – буржуа, пролетарии, богема, аристократы, белые, чёрные, мусульмане и зороастрийцы с атеистами. Несчастные сукины дети, как говаривал персонаж Фолкнера.

Да, но крепость. Фортификация в неспокойном крае. Оплот Арта в пустынной провинции. Твердыня власти над телами, умами, душами. Здесь, во втором крыле второго этажа Центра Ротко в Даугавпилсе эта тема получила своё завершение. Очищенная от национальных, политических и иных контекстов она приобрела окончательный историко-антропологический смысл. Дело не в том, кто именно, где именно и ради чего именно возводит башни и стены, окружая ими участок поверхности земли; главное – что это делалось человеком всегда. Человек, в силу своей отъединённости от животного и растительного мира, от создавшей его Природы (ОК, назовите её «Богом», если охота, суть не поменяется), воспроизводит отталкивание от окружающего мира, недоверие, страх с помощью клаустрофобичных строений, чаще всего сооружённых на холмах и горах, на излучине рек или тому подобных местах; крепость строится, чтобы окружив себя деревом и камнем, выставив в амбразуры луки, арбалеты, ружья, пушки зорко наблюдать за окрестностями, как бы там чего подозрительного не возникло. Иногда подозрительное возникает – приходит толпа других людей, чаще всего наряженных в другие тряпки, вооружённых тем же самым, но с нередко небольшими отличиями в устройстве, и принимается тех, кто сидит по внутреннюю сторону фортификации, убивать. А те – убивать пришлецов. Обычно хуже всего приходится тем, кто просто живёт внутри крепостных стен, или нашёл там убежище – их жизнь не стоит уже совсем ничего; для осаждающих это биомасса, подлежащая либо уничтожению, либо порабощению, для осаждённых – надоедливое приложение к охраняемым пакгаузам, арсеналам и стратегическим запасам. Первые используют биомассу гражданских как инструмент давления на противника, вторые – как на досадную помеху, слабое место в системе защиты. Если же осады не случается, как в случае Даугавпилской крепости, то всё равно стены, рвы и бастионы приманивают страдания и смерть; порукой тому тени заключённых местной тюрьмы и убитых гитлеровцами евреев. В этом смысле обсессия романтиков готическими замками выдавала в них предтеч ксенофобских диктатур и нацизма; чего предтечей стала обсессия нынешней поп-культуры теми же замками – об этом мы начали догадываться несколько лет назад, но все ещё впереди.

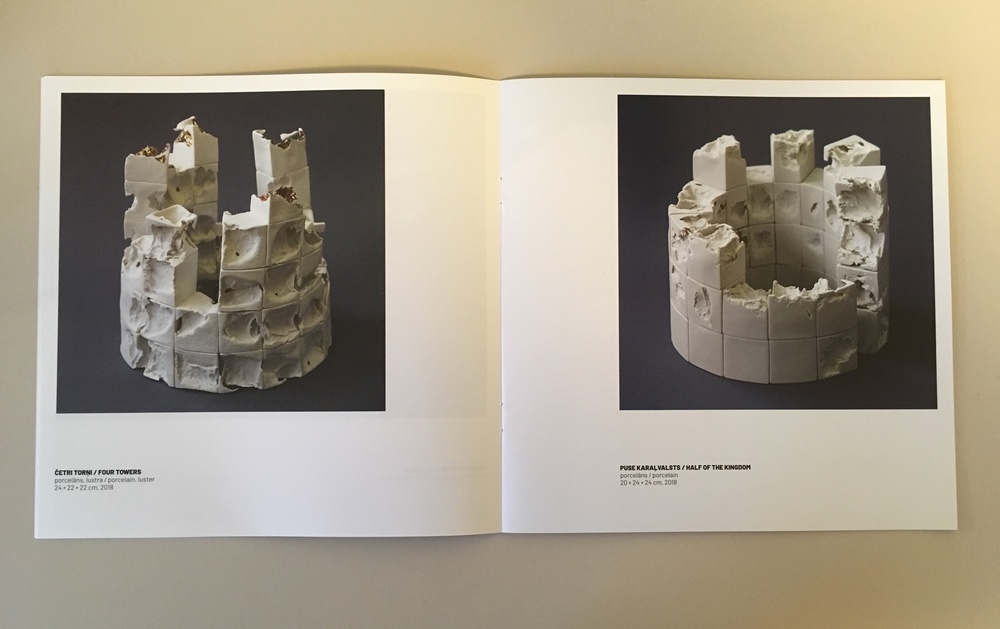

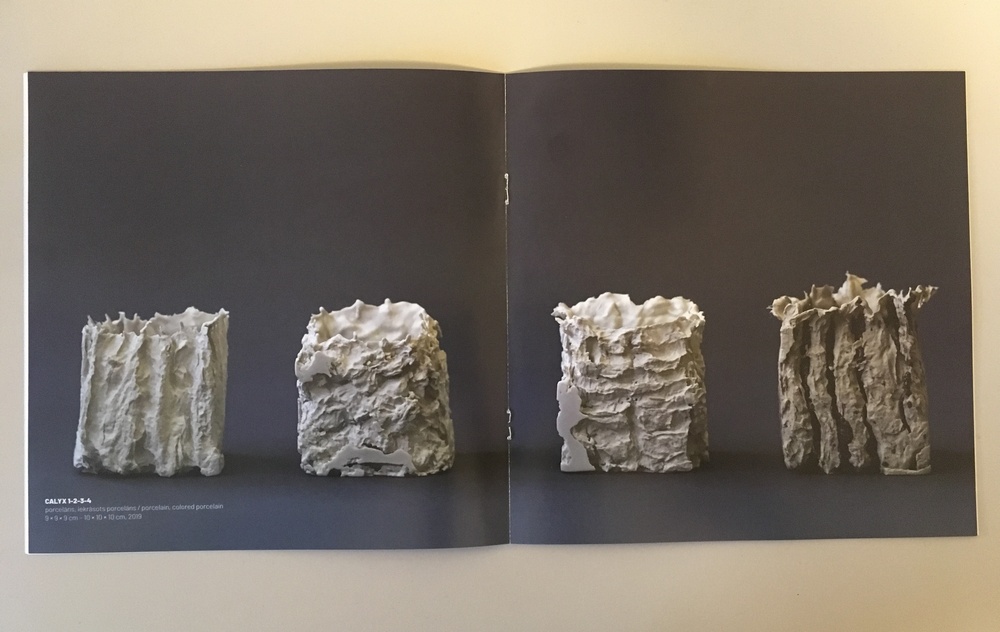

Своей комбинацией вертикали (башни) с горизонталью (стены) крепость подражает природе (гора и равнина, дерево и почва), но вместо сосуществования равноценных частей крепость репрезентирует, воплощает идею власти, природе неведомую. Потому одна из выставок на втором этаже Центра Ротко называлась Kingdom, Королевство, Царство. В отличие от «государства» (state), понятия, включающего в себя на равных население, систему власти и территорию, kingdom – про людей, главной характеристикой которых является нахождение под властью правителя, короля, царя. Воля самих этих людей и населяемые ими территории – вторичны, главное – система подчинения одних другим, точнее – другому. Венгерская художница Марта Радикс (Marta Radics) сделала серию маленьких керамических скульптур, разместив их на подставках в небольшом зале. Преимущественно башни и стены – ну или башне-и и стенообразные объекты, сделанные из раскрашенного фарфора. Все они испещрены выбоинами, дырочками, царапинами, многие имеют ячееобразную структуру, либо кажутся покрытыми сверху какой-то застывшей пеной. Башни, по большей части, полуразрушенные. То ли руины давно брошенной лилипутским гарнизоном крепости в пустыне, то ли застывшие в фарфоровые объекты фортификационного вида облака и тучи. Есть ещё мыслишка, что это места ритуалов, которые совершают крошечные невидимки, поселившиеся в даугавпилской крепости, но отгоним её как слишком кинематографичную.

Из каталога экспозиции Марты Радикс

Собственно, идея крепости, как места власти, места «царства», крепости брошенной, руинизированной, человеческих устремлений, не справившихся с собой и постепенно разрушающихся под воздействием равнодушной природы – она здесь идеально представлена. Или наоборот: идея власти неантропоцентричной, случайно, прихотливо материализовавшейся из воздуха, из облаков, из ничего – и в ничего уходящей? Вот вопрос. Так или иначе, где власть была, там руина. Где крепость – там пустота.

Или Пустота с большой буквы, Нирвана. Рядом с Центром Ротко на облезлых каменных воротах на входе в пустой поросший жидкой травой двор в окружении столь же потрёпанных историей домов надпись «Буддийский центр». Следов центра нет почти никаких. Я зашёл в один из подъездов, над которым меж окнами второго этажа были развешены цветные флажки тибетских мантр, праздничные, словно разноцветные вымпелы на мачтах крейсеров и эсминцев на параде в гавани в День военно-морского флота.

В подъезде душно воняло гуляшом, сыростью и немного мочой. Никаких указаний на буддийский центр на почтовом ящике не было. Смысл буддизма, как культа Всеобщего Ничего можно было понять, просто выйдя из подъезда в пустой двор, из слишком человеческое в а-человеческое. Как и смысл человеческой истории – гуляя по пустой крепости Даугавпилса.

Культурная роскошь агонии: спецвыпуск

В пункте слияния искусства и народа

Населённые объекты contemporary art

Интродукция: с высоты птичьего полёта

ВЫПУСКИ АРТ-ДНЕВНИКА 2018

Цайтгайст этого года: итоги

Вокруг, возможно, жизнь

Ландшафты городов и не-городов

Под влажным взглядом Кристен Стюарт

Все умерли (а кое-кого из ещё живых хочется отправить в ад)

(Не)удовольствие современности

Города жизни и смерти

Жизнь и искусство

В пригороде жизни

Ни Весны, ни Прекрасного

Слишком ранние предтечи слишком медленной весны

Глубокая зима 2018-го

Начало года. 2018