Арт-дневник 2019. Американский финал

20/12/2019

Кирилл Кобрин

18 декабря 2019

В Art Institute of Chicago висит великая работа Дэвида Хокни «American Collectors (Fred and Marcia Weisman)». Нарисована она в 1968-м в солнечной Калифорнии, куда за несколько лет до этого Хокни сбежал из угрюмого Лондона, в который до того сбежал из совсем уже угрюмого Севера Англии, Йоркшира. Цветовой авитаминоз мучил нашего англичанина столь сильно, что он как начал рисовать очень яркие картинки, так до сего дня не может остановиться; хотя и проводит теперь часть года в своём большом доме в родном графстве. Но всё-таки его если не вторая родина, то истинная родина его искусства – Америка, точнее, Калифорния, Южная Калифорния. Калифорния Дэвида Хокни – рай миллионеров, покровителей искусства, богатых бездельников и обслуживающих данную социальную категорию профессионалов – от арт-кураторов до парикмахеров и проч. Хокни, сбежав из страны, помешанной на экономическом, этническом и – особенно – социальном статусе (последний проявляется в виде паранойи по поводу локальных и кастовых акцентов), уже больше полувека отдыхает от тщательно организованной и структурированной островной тоски в местах, где важно только наличие денег, привлекательной внешности и умения бодро поддерживать бессмысленные контакты с окружающими. В этих новых местах всегда тепло, океан, бирюзовое небо и всё такое. Наконец, кто бы из британцев ни пытался завоевать Америку, книжками ли, песнями или плясками, почти любой оседает здесь – на время или навсегда. Здесь можно встретить Моррисси и Хью Лори, Джонни Роттена и Джеффа Дайера; а когда-то в окрестностях Голливуда обитали Дэвид Боуи, Стивен Спендер, Кристофер Ишервуд, Олдос Хаксли, да кто тут не обитал. Все они променяли пришедшую в упадок краснокирпичную монархию на солнечный парадиз республики миллионеров и их длинноногих подруг (или загорелых подкачанных друзей, кому как). Переехав в эту часть Калифорнии, человек меняется навсегда; процесс, забавно изображённый в «Энни Холл» Вуди Аллена.

Фото: Галина Бабак

Понятно, что это не Калифорния Джека Керуака или Джоан Дидион, не Калифорния битников, революционных джазменов, фермеров и рабочих оборонки. Она другая; Голливуд для её определения и понимания важен, конечно, но не только (или столько) фильмами, сколько вообще идеей поп-культуры как единственно доступного для современного человека счастья. Ведь вот что получается. Бога нет; по крайней мере, его никто не видел, а те, кто утверждают, что повстречали его на своём пути, – мрачные параноики или неостановимые болтуны. Социальной справедливости тоже нет; в чепуху по поводу «общества равных возможностей» давно никто не верит, кроме, кажется, постсоветских либералов. Сама по себе жизнь тяжела, скучна, однообразна и полна треволнений; в конце концов, мы знаем, чем она заканчивается, Бог с ней, со смертью, но финальные страдания, больничные счета, опоздавшие раскаяния, ох. В общем, довольно тоскливо, и только в мире поп-культуры всё всегда прекрасно: ярко, красиво, захватывающе и, главное, бесконечно. Сие же и есть главное определение рая: это когда очень хорошо и оно никогда не кончится. Вечное блаженство. И данное блаженство не только производится, но и располагается внутри вполне географически определённых границ южной части штата Калифорния (США). Как же туда не стремиться?

И самое главное про этот рай – то, что он создан искусством, для воспроизводства искусства, включая важнейшую черту – это рай для тех, кто искусство создаёт, воспроизводит, им является. Ведь, к примеру, какой-нибудь киноактёр, или поп-певица, или даже прекраснозадая Ким Кардашьян с хитроумным Канье Уэстом – они же и сделаны Искусством, и воспроизводят Искусство, и, главное, сами Искусством являются – его не только произведением, но и воплощением самих духа, идеи и плоти Прекрасного. Могут возразить, мол, ну что это за искусство такое, так, сплошной ботокс вместо мозга. На что попрошу возражающего засунуть свои элитистские взгляды в собственную известно что. Вряд ли сегодня найдётся безумец, который бы утверждал, что Искусством бывает только уникальное и возвышенное, а не популярное и даже низкое или площадное. Всё – Искусство. То, что задаёт людям образцы Прекрасного, Справедливого и Необходимого Для Счастья, – то и Искусство с большой буквы. Прочее – артхаус галимый, четыре тридцать три тишины для читателей раздела Music в New York Times.

Аудиоверсия этого выпуска Арт-дневника

Получается, что вот она в реализованном виде – утопия некоторых наших предков, вымечтавших мир, устроенный по законам Прекрасного, прекрасный мир без изъянов, рай социальный и экзистенциальный. Утопия – здесь, она (относительно) рядом, Рай на Земле построен, никакой коммунизм больше не нужен. Счастье – на Сансет-бульваре, на Беверли-Хиллз, в Малибу, в Санта-Монике и проч. Но заметим, что границы Рая не совпадают с границами поселений; в той же Санта-Монике около десяти процентов населения живёт за чертой бедности. Просто в таких – и некоторых других – местах есть специальные дверки, порталы; счастливцы, знающие заветный код, в Рай попасть могут, остальные его и не видят. В каком-то смысле Рай Поп-Культуры – это соответствующее состояние души; только специально подготовленные души имеют шанс там оказаться, остальные – нет. Берём, к примеру, какой-нибудь клип Кэти Перри или фильм «Charlie’s Angels». Если вы достаточно возвышенны, чтобы – не лицемеря! – насладиться ими до самого конца – бинго, судьба ваша определена, встретимся в Раю. Ну, то есть не первое лицо множественного числа, а второе или третье: «вы встретитесь в Раю с подобными» или «они, подобные, встретят вас в Раю». Автора этих строк туда, увы, не пустят. Я и в Лос-Анджелесе и его окрестностях-то никогда не был.

Но я забыл о Хокни и его картине. На самом деле не забыл, без вышесказанного понять что-либо о данном артефакте нельзя. Хокни не только перебрался в Калифорнию лет пятьдесят пять назад, он зажил там калифорнийской жизнью, стал её важной частью, стал ангелом этого Рая. Его простодушное искусство совершенно невинно, несмотря на всяческие грехи, совершаемые телом Дэвида и его умом. Душа Хокни чиста, как у младенца – и ей он рисует. Младенцы любят людей одномерных и ярких плюс незлобных. Дэвид Хокни тоже. Конечно, его герои могут и поколотить кого-нибудь, или даже убить, или просто подставить ножку сопернику, но художник, широко улыбаясь, говорит нам, мол, ерунда всё это. Посмотрите лучше, сколь изумрудна вода в бассейне этого господина! Как прекрасен его костюм! Как мило нелепа его улыбка! Это главное! Расслабьтесь, мы в Раю!

Это уже как бы и не поп-арт, так как Уорхол или Лихтенштейн работали действительно с массовым и народным, от Мэрилин до «Кэмпбелла», а это вещи вовсе не плоские, они социально-психологически объёмны и взывают к персональному опыту любого западного (американского) индивидуума. Поп-арт сделал арт истинно народным, popular, принадлежащим всем. Хокни делает арт не для всех, а для избранных, но в христианском смысле – для избранных душою и духом, в сущности, для нищих духом. А как известно, именно их Царствие Божие/Небесное. В отличие от Ишервуда, Спенсера или Хаксли он приехал в Калифорнию не просто подзаработать (те-то пристраивались к сценарной индустрии классического Голливуда), а чтобы попасть в Рай, чтобы стать частью Рая, его ангелом. И у него вышло.

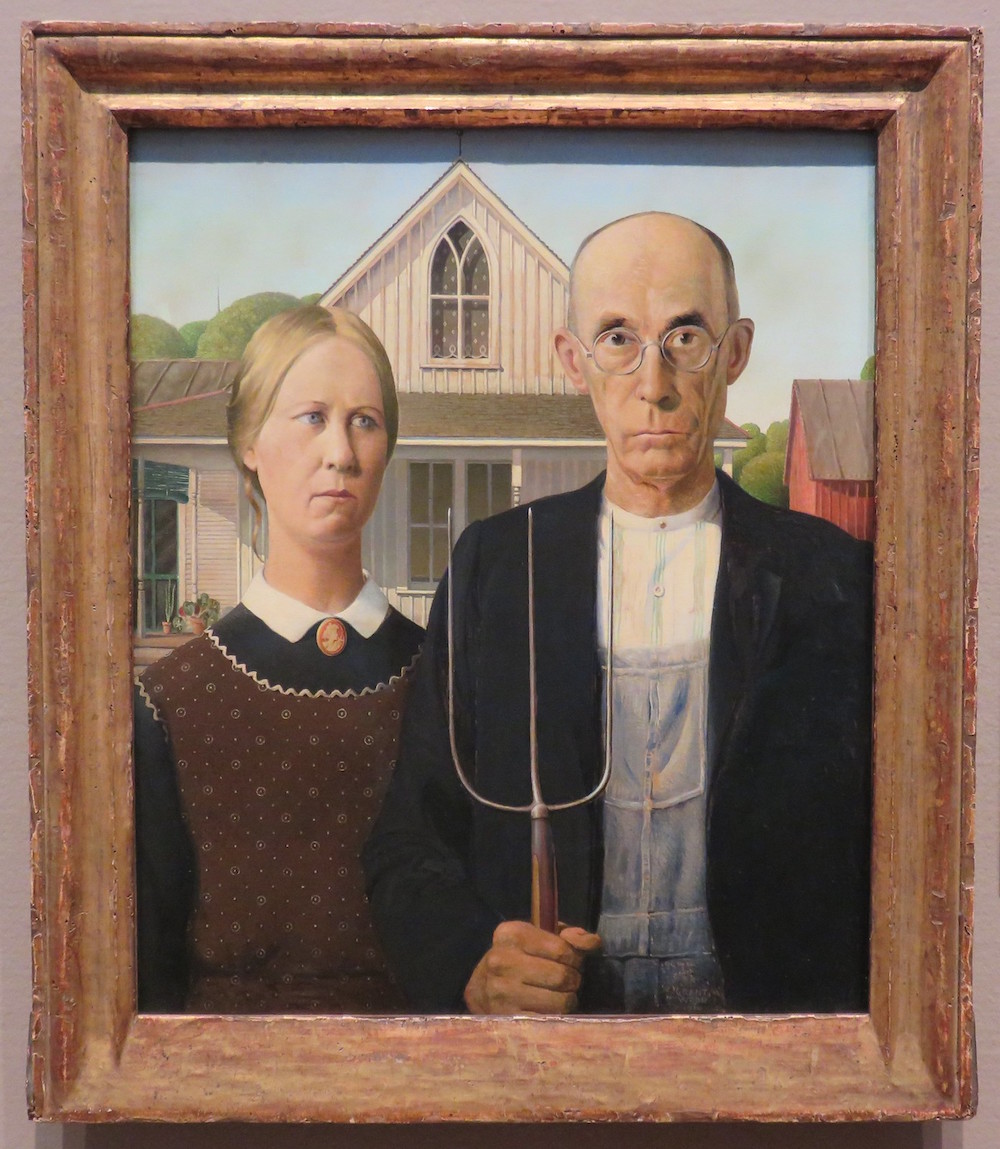

Но тут вот что интересно. Этот Рай – он столь же настоящая Калифорния, что и Калифорния Джека Лондона, Стейнбека, Джека Керуака, Дидион, он столь же настоящая Америка, как Америка «American Gothic» или «Nighthawks» Хоппера. Америка есть всё это вместе, понимается она не сложением этих образов, а их наложением друг на друга. Потому «American Collectors (Fred and Marcia Weisman)» столь важна. О ней стоит поговорить. Картина не о той Америке, что была, а о той, что есть, о современной.

Конечно же, перед нами райская версия «American Gothic». В той, айовской картине изображённая пара держит ферму и умножает агрикультуру. В этой, калифорнийской, пара держит коллекцию арта и умножает как бы культуру, многократно приумножив пред тем своё состояние. В названии обеих работ стоит American. Конечно, это не зря. Америка – целый мир, основанный на идее производства, концентрации и траты материальных ценностей вне зависимости от их характера. Можно производить автомобили, покупать (и даже коллекционировать) их и одновременно продавать по всему миру. Товаром становится всё, даже то, что не производилось в качестве такового. Особенно хорошо это видно в самом феномене американского коллекционирования арта.

Фигура – чаще всего слегка комическая – богатого американского коллекционера, который мнит себя консоньером, знатоком, разъезжающего по Италии, или Франции, или Британии, скупающего всё, что попадается ему на глаза (если местные «эксперты» сообщат ему, что вот эта конкретная вещь ценна), известна со второй половины XIX века. Человек в клетчатых панталонах, слегка неотёсанный, глубокий акцент и туго набитый бумажник. Мыловар из Огайо. Производитель новозапатентованной зубной пасты из Оклахомы. Нефтяной магнат из Техаса. Финансист из Нью-Йорка. Все они к концу XIX века стекаются в Старый Свет, чтобы вывезти оттуда ценное; самое интересное, что им это почти удаётся. Достаточно зайти в любой средней руки американский провинциальный музей. Дюжины работ импрессионистов, кусочек Ренессанса, ещё больший кусочек барокко, обстоятельные коллекции египетских и греческих древностей. Всё это подарено каким-нибудь Джозайей Смитсоном или Полом Таккером-мл. для образования и назидания современников и потомков. Даже архитектурные объекты не избежали этой участи. Средневековые аббатства и даже замки покупались где-нибудь в Провансе, разбирались на куски, перевозились в Новый Свет и здесь заново пересобирались, радуя представителей новой нации старомодным готическим шиком. Америка, где не было истории в европейском смысле, апроприировала общее западное (и не только западное) прошлое: на деньги можно купить почти всё; на большие, очень большие деньги можно купить вообще всё.

Но это до Первой мировой войны, когда из Европы в Америку перебирались миллионы людей в поисках работы, сытой жизни и материального успеха, а в Европу американские миллионеры устремлялись за ценностями культурными, даже духовными. После 1918-го ситуация сменилась: в Париже, Риме, Берлине селятся сотни, если не тысячи, мягко говоря, небогатых американских писателей и художников, которые настаивают на своей американскости, но жить в Америке не могут по разным причинам, от сухого закона до общественной атмосферы как таковой. Плюс послевоенная Европа разорена, курсы местных валют упали, и за пригоршню долларов можно неплохо устроиться, как, к примеру, Хемингуэй в Париже. Скажем, если писать в американские издания, получать гонорар в полновесных долларах, а платить за жильё и красное вино с багетом во франках. Ситуация идеальная. Плюс в Париже, или Риме, или Берлине как-то интереснее – тут и нравы посвободнее, и вообще красиво. Два события начала тридцатых положили конец тогдашней американской экспатской жизни: отмена сухого закона в США и «Великая депрессия», несколько выровнявшая соотношение валют. И вот литературные пьяницы потянулись домой: Хэм, Ф.Скотт Фицджеральд; даже Генри Миллер в конце концов вернулся в хорошо кондиционированный кошмар Америки. Ман Рэя, впрочем, привезла в Америку только Вторая мировая. Но это отдельная история – ведь она же отправила в Штаты большую толпу европейских гениев, от Томаса Манна до Луиса Бунюэля и Бертольда Брехта.

Но вот история с богатенькими американскими коллекционерами немного иная. Да, они по полной воспользовались приятным обменным курсом доллара 1920-х. И покупали по-прежнему много, даже очень много. Но тут вот что важно; помимо арт-консервов и нетленок, вроде Рубенса или захудалого замка в Перигё, они стали интересоваться современным им искусством, вкладываться в модернизм и авангард. Комическая фигура богатого американского дядюшки с козлиной бородкой и в клетчатых панталонах исчезает – и на её месте возникает какая-нибудь нежная и дерзкая наследница миллионов, отправившаяся в Европу поразвлечься, подучиться, потусоваться среди скандальных гениев, завести полдюжины весёлых любовников, пахнущих краской и абсентом. Зато она научит их пить сухой мартини. И даст им денег – и за их работы, и просто так. А некоторые даже взяли какого-нибудь ушлого бузотёра в мужья, вроде Пегги Гуггенхайм, вышедшей замуж за Макса Эрнста. Впрочем, Эрнст затерялся в обширной гуггенхаймовской коллекции мужей. «Вопрос: Госпожа Гуггенхайм, сколько у вас было мужей? Ответ: Своих или чужих?»

Помимо таблоидного интереса здесь важно вот что. С межвоенного периода американские денежные мешки стали агентами продвижения модернизма и авангарда, в том числе – и создателями современного арт-рынка. Так что теперь, уже после Второй мировой, доллары начали течь в обоих направлениях – из бизнеса в арт и из арта в бизнес. Вот тут появляется поп-арт, великий Энди и позиция Великого Художника-Бизнесмена. Но Дэвид Хокни (мы его, бедного, опять подзабыли!) намеренно остался в стороне от данного процесса, разыгрывая роль вполне традиционную – художника, который тусуется с толстосумами, который продаёт свой арт коллекционерам. В частности, таким, как супруги Вайзманы. В каком-то смысле традиционный консоньер с баблом становится таким же произведением арта, как и сам арт. Об этом – картина Хокни.

Супруги стоят в своём саду скульптур на фоне – конечно же – яркого безоблачного голубого неба, отделанный плитами пол, дерево в кадке нестроевыми ветвями нарушает строгий принцип картины: вертикаль versus горизонталь. Фред стоит боком к нам в формальном чёрном костюме, белая рубашка, галстук, очки в роговой оправе, он отбрасывает тень на модернистскую скульптуру: два четырёхугольных каменных блока и сверху просто большой овальный камень. Что-то архаическое навевает этот объект. Но он геометричен, как всё остальное на картине – как всё остальное в жизни калифорнийского Рая. Тень Фреда сделана так искусно, что она продолжается тенью, отбрасываемой скульптурой; получается, что коллекционер и экспонат коллекции есть одно – по крайней мере с точки зрения солнца. Ноги у тени человеческие, а голова – каменная. Марсия стоит к нам лицом. Она в розовом платье – или это халат? – до пола. Её седые волосы организованы в стрижку сессон, тогда очень модную. Правой рукой она держится за локоть левой, левой придерживает полу платья (или халата всё же?). Ног Марсии не видно, кажется даже, что она немного парит над землёй. Марсия отбрасывает тень, которая лежит на плитах пола параллельно тени от кадки с деревом. При этом больше на тень человека похожа вторая, а не первая. Наверное, это тоже важно. Есть ещё тень от невидимого нам большого дерева над небольшим павильоном или даже домом, непонятно, между дверями которого помещён ещё один арт-объект, тоже скульптура, некто, кажется, бронзовый, сидящий на бронзовом же. Похоже на то, что именно этот персонаж – главный в данном раскладе, он из своей ниши управляет и коллекционерами, и коллекцией. Наконец там, в правом углу, уже за клумбой с бурной южной растительностью располагается большой идол, наверное, полинезийский или что-то в этом роде, я не специалист. Штука тотемная безусловно. Штука скалит огромные зубы, и оскал этот рифмуется с улыбкой Марсии, довольно кривой и хорошего не предвещающей. Истукан будто наблюдает за всей ситуацией в саду скульптур слегка издалека, а то и вообще потихоньку подходит к месту действия; сложно сказать, сколько сантиметров, а то и метров его скрывается за буйной южной растительностью клумбы. Фред и Марсия будто ждут его прихода; она в недобром предчувствии, а он и вовсе так стиснул правый кулак, что из него будто льётся что-то белое. Всё это в целом довольно страшноватенько.

В общем, Вайзманам картина Хокни не понравилась, и пришлось довольно быстро от неё избавляться. Сами они развелись примерно через десять лет после того, как попозировали британцу, поделив коллекцию. Марсия создала свой фонд, Фред – свой. Все остались довольны, прежде всего публика. Теперь она может, к примеру, насладиться коллекцией Frederick R. Weisman Art Foundation прямо в калифорнийском Раю, в Лос-Анджелесе, район Holmby Hills, там всё недалеко: Сансет-бульвар, Беверли-Хиллз, всё. Картинки и штучки на любой модернистский вкус, Сезанн и Магритт, Ротко и Лихтенштейн. Ну, и Макс Эрнст, конечно. Куда без него?

Я всё пытаюсь понять, есть ли в этой истории какая-то мораль, но не очень получается. С одной стороны – это про историю модерности; о том, как частные люди стали покупать вещи арта и что из этого вышло. И о том, как история своим ходом заставляла их это делать – плюс делать всё это определёнными способами. Скажем, не было бы тоненького ручейка обеспеченных культурных американцев в Европу ещё на рубеже позапрошлого и прошлого веков – не появилась бы Гертруда Стайн в Париже, и тогда много чего бы не было. Кстати, они с братом огромную коллекцию модернизма собрали – ещё горяченькие, только из мастерских работы в основном. Или не появилась бы в том же Париже Сильвия Бич, не было бы «Улисса», по крайней мере непонятно, кто бы его напечатал. Вроде бы частные, но очень важные вещи – часть «большой истории», которая про деньги, технологии, идеологии и проч. К примеру, не будь мощного притока американских денег в модернистский и авангардный арт в межвоенный период… вряд ли мы сегодня так часто говорили бы о сюрреалистах. А не будь моды на сюрреализм – подпитанной инвестициями, – не было бы в нынешнем виде современного дизайна, рекламы и всего прочего, что во многом определяет визуальный (и, соответственно, содержательный) ряд нашей жизни. Но это так, исторические спекуляции.

Гертруда Стайн на диване в своей парижской студии. Снимок сделан до 1910 года. Библиотека Конгресса США. Public domain

Есть ещё одна мораль. Она про сегодня и про завтра. Искусство, что мы смотрим сегодня в музеях, на выставках, в интернете, было когда-то кем-то куплено, раскручено и превращено в главный арт нашего мира людьми, которые вложили в это дело много денег, заработанных эксплуатацией, спекуляциями и прочими нехорошими вещами. Из данного обстоятельства невозможно сделать никакого вывода. К примеру, осознав сие, не нужно говорить «тьфу» и отворачиваться от какой-нибудь работы Модильяни или Бэкона, приобретённой неприятным толстосумом. Во-первых, толстосум мог и не покупать её, а проиграть деньги в рулетку. Или забабахать ещё одну виллу. Или завести ещё одну содержанку. Или, в конце концов, попросту сжечь эту сумму, прикуривая толстую сигару от горящих банкнот. Я такое в кино видел. Так что толстосуму спасибо. Но, с другой стороны, факт того, что Модильяни велик, а Иван Пупкин, Жан Франсуа или Пол Смит мало кому известны, есть результат деятельности нашего толстосума – плюс стечение обстоятельств, конечно. Как знать, может быть Пупкин лучше Модильяни, а Смит – Бэкона? Вполне возможно. Эстетическое суждение сегодня невозможно, даже в отношении старого (относительно старого и совсем старого) искусства; получается, что наши вкусы volens nolens следуют прихотям толстосумов всех мастей. Это я всё к тому, что имея дело с артом, следует всё время быть начеку: мол, где тут я и мои предпочтения, а где тут отлитые в художественно-исторический канон инвестиции. В сущности, может быть, лучше никаких дел с артом не иметь вообще, а?

Наконец, последняя мораль. Она не об арте, она об Америке. Америка состоит из трёх частей. Из «American Gothic», «Nighthawks» и «American Collectors». Из тихого кошмара захолустной жизни. Из тихого одиночества ничего не ждущих от себя людей. Из Рая, где всё – искусство и где все – искусство. Твин Пикс. Уайнсбург. Огайо. Малибу. Эти части вкладываются одна в другую, как матрёшки. Что во что – непонятно. Наверное, главное в Америке – всё же Рай. Он сверкает яркими красками, как огромная фура дальнобойщика на Маллхоланд-драйв. Ведёт фуру – Бог. Бог в бейсболке, борода движется в такт челюсти, жующей баблгам, в колонках – то ли кантри, то ли зизитоп. Всё будет хорошо. Собственно, несмотря на мелкие неприятности, сейчас уже всё хорошо.

Фото: Галина Бабак

Я подрёмываю на заднем сиденье автомобиля, который везёт меня из Гриннелла в Демойн. Там я сяду на самолёт и полечу в Чикаго. В Чикаго я пересяду в другой самолёт и полечу в Европу. Четыре месяца в Стране Бога подошли к концу. Пора домой, в мир, где ангелы встречаются только на картинах старых мастеров да Пауля Клее, а в трубу они дуют лишь посредством органа Домского собора.

Вместо послесловия к Финалу

Арт-дневник, который я вёл здесь последние два года, возник из ощущения причастности – даже необходимости быть причастным – к современности. В конце 2017-го момент казалось: ещё немного, и что-то исключительно важное, переломное должно произойти – в жизни, в политике, искусстве. Оттого важнейшей задачей стало держать руку на пульсе, угадывать, всматриваться и вслушиваться в события.

В результате я процесс уловил – и он меня совсем не порадовал. Это процесс стремительного, лавинообразного превращения современного искусства в совершенно ненужную вещь. Вещь, без которой можно обойтись запросто – ну, вроде как я двадцать лет не смотрю новое кино, и совершенно не жалею. Как человек, который искусство любит, я пытался понять, как и почему это происходит; да и вообще: куда на наших глазах уходит арт? Ответ я получил – или не получил, это как посмотреть. Пусть немногочисленный читатель, следивший за выпусками арт-дневника, судит сам.

Искусство растворилось в жизни, которая в современном искусстве больше не нуждается. Это ещё лет 15 назад было важно, что там Гельман делает в Перми, когда в Риге будет музей современного искусства или какой политический месседж победит на Премии Тёрнера. Сейчас – таково моё глубокое убеждение – всё это совершенно неинтересно. То есть интересно для заинтересованных лиц и институций, но вот для жизни, для современности, для будущего нашей современности – нет. Contemporary art окончательно стал тем же, чем уже давно является просто арт, старое искусство – товаром, развлечением и поучением. В качестве чего-то общественно-важного, политически-необходимого он потерял значение. Contemporary art вернулся в раздел Entertainment мейнстримных медиа.

Так что мир остался сам по себе, а арт – сам по себе. Из данной точки следует два вывода. Первый: искусства сейчас очень много, немало хорошего, и о нём интересно думать и рассказывать – но не в контексте универсального разговора о главном и насущном для нашего мира. Болтовня об арте, как и вообще болтовня о культуре, не только надоела, она оказалась ненужной и даже вредной. Больше всего сегодня об искусстве (литературе, музыке, кино) болтают самые тупые и корыстные идеологи. Ну их.

Второй вывод: соответственно, и мой арт-дневник себя исчерпал. В эти два года не произошло ни оптимистической революции, ни трагической контрреволюции. Все остались при своих, но только «своё» это стало скучнее, неинтереснее. Какой смысл писать о скучном и особенно неинтересном? Особенно писать дневник? Нет уж, увольте, хватит.

Тем не менее задачу свою я считаю выполненной. Она была поставлена так: писать об искусстве как политике и вообще как о мире – и писать о мире и политике как тотальном объекте искусства, арт-объекте. Так и вышло – причём настолько успешно, что одна часть данной оппозиции растворилась в другой. Полностью. Получился портрет современности, ну, не портрет, а быстрый, мимолётный очерк мира, набросанный автором дневника между делом, по пути из Чэнду в Гриннелл, из Лондона в Пермь, а то и просто посиживая с рюмкой шмаковки у окна в районе Гризинькалнс города Рига. Очерк мира, в котором искусство заняло неподобающе большое место – за что ему пришлось расплачиваться, причём мгновенно. Довольно скоро после своего триумфа современное искусство уползло обратно в свой идеальный загончик с белыми пустыми стенами и идеально свёрстанными, написанными идиотским языком каталогами и пресс-релизами. Жизнь теперь где-то в другом месте, в возродившейся политике, в диковатом технологическом футуризме, в новой классовой войне новых бедных со старыми богатыми. Но об этом следует много думать, прежде чем писать – это новое требует концептуализации, а дневник для такого не предназначен. Тем более всё-таки арт-дневник.

Потому я заканчиваю его здесь, в Америке; месте, где арт всегда знал своё скромное место, где чудовищная в своём равнодушии к разуму машина жизни всё мчит и мчит по хайвею. Тут мы арт и оставим, тут мы и остановим дневник.

Сие вовсе не значит, что лично автору этих строк об искусстве думать и писать вдруг стало неинтересно. Наоборот. Мне кажется, сейчас наступило такое время, когда как раз надо по возможности серьёзно и негромко говорить о contemporary art – но уже не как об идее, тенденции, общем процессе, но как о совокупности объектов и людей, эти объекты сделавших. Что я попытаюсь начать делать в 2020 году на этих онлайн-страницах, но уже по-другому. Идеология арта кончилась, начинается его герменевтика. Ура.

Всё сошлось

Эстетики изоляции

Бог Америка

Арт-Пром

Рига: O brave new world

Gesamtkunstwerk РФ

Твердыня Нирваны

Культурная роскошь агонии: спецвыпуск

В пункте слияния искусства и народа

Населённые объекты contemporary art

Интродукция: с высоты птичьего полёта

ВЫПУСКИ АРТ-ДНЕВНИКА 2018

Цайтгайст этого года: итоги

Вокруг, возможно, жизнь

Ландшафты городов и не-городов

Под влажным взглядом Кристен Стюарт

Все умерли (а кое-кого из ещё живых хочется отправить в ад)

(Не)удовольствие современности

Города жизни и смерти

Жизнь и искусство

В пригороде жизни

Ни Весны, ни Прекрасного

Слишком ранние предтечи слишком медленной весны

Глубокая зима 2018-го

Начало года. 2018