Game over

В последний день европейской Британии я отправился в самую европейскую – и одновременно самую британскую (даже английскую) – культурную институцию Лондона, в Wellcome Collection. Это относительно недавно открытое место – о том, как в современном мире естественные науки, прежде всего медицина, становятся современным артом, а современный арт – даже своего рода строгой наукой. Последнее, конечно, проблематично, однако некоторое, а иногда – сильное желание contemporary art ускользнуть из душноватой гуманитарной сферы очевидно. Уже начиная с импрессионистов, которые объясняли «с научной точки зрения» революцию своей палитры, заключавшуюся в разложении сложных перемешанных цветов на «чистые», первичные, с кубистов, оседлавших один, но могучий приём выделения, обнажения, пересборки «геометрической структуры» человеческого тела или неодушевленных вещей нашего мира, до концептуалистов с их культом технических инструкций и панелей управления (кнопочки, рычажки, всё разноцветное, но в строгом порядке), до Дэмьена Хёрста и прочих любителей медицины, точнее, патологоанатомии – все они старались уйти от слишком человеческого в иные края, где царит анализ, Рацио, классификация без навязшей в зубах филологии, идеологии, прочих «логий». И особенно без истории. С данной точки зрения историей может быть только линейный прогресс от старого примитивного знания к развитóй современной науке. В каком-то смысле перед нами камбэк Просвещения с его эпистемой. Что особенно популярно сейчас, когда Разум, понимаемый как Просвещённый, Просвещенческий Разум, объявляется людьми вроде психолингвиста и поп-философа Стивена Пинкера единственным лекарством от мутной пены романтизма, взбитой из эмоций и чувств. Так что Wellcome Collection – немаловажный brick in the wall, защищающий «нас», людей знания, логики, свободы, прогресса, подлинной культуры и прочих хороших вещей и взглядов, от постфашизоидных страстей эпохи Трампа и Брекзита.

Yinka Shonibare. Refugee Astronaut. Фото: welcomecollection.org

Yinka Shonibare. Refugee Astronaut. Фото: welcomecollection.org

Да, Брекзита. Пятница, 31 января, последний день первого месяца года, последний день открытой, еще хотя бы на риторическом уровне гуманной Британии. Я ехал в Wellcome Collection на 30 автобусе, вглядываясь через стекло второго этажа в лица людей, спешивших подо мной по своим делам. Ничего особенного, всё как обычно, но мне казалось, что прохожие озабочены более обычного, а Лондон – сер и мрачен как никогда. Конечно, я всё это придумал. Ничего не изменилось, разве что время от времени я выцеплял из белого шума роковые слова last day и Brexit, но никаких сетований не уловил. Типа такие разговоры: «Последний день? Вау! А я и забыл (забыла)». Вот так, как писал поэт, несколько десятилетий работавший в издательстве, что расположено в 10 минутах ходьбы от Wellcome Collection, кончится мир: не взрывом, но всхлипом. В данном случае он кончался возгласом «вау!» Впрочем, не исключено, что нарисованная выше картина обязана своим появлением не так называемой «реальности» и даже не высоколобым культурным аллюзиям, а моему почти сорокалетнему знакомству с песней Дэвида Боуи «Five Years», где описывается мир, которому объявили, что существовать ему осталось пять лет.

Pushing through the market square,

So many mothers sighing

News had just come over,

We had five years left to cry in

News guy wept and told us,

Earth was really dying

Cried so much his face was wet,

Then I knew he was not lying…

We've got five years, stuck on my eyes

Five years, what a surprise

We've got five years, my brain hurts a lot

Five years, that's all we've got

We've got five years, what a surprise

Five years, stuck on my eyes…

Five years

Five years

Five years

Five years

Wellcome Collection – образцовый памятник кончающейся на наших глазах эпохи хороших намерений, получивших не слишком хорошее воплощение. Это и галерея, и public space, и даже что-то вроде коворкинга. Сюда можно целенаправленно сходить на выставку или просто заглянуть полюбоваться на арт популярной медицины в постоянной экспозиции (сейчас к ней добавили новый раздел, «Being Human», с разными красивыми внутренностями человеческих организмов и прочими недиковинками), а то и просто посидеть с лэптопом в читальном зале, библиотеке, на полу возле окошка, плюс посетить чистейшие туалеты и неплохое кафе или даже купить безделушку в галерейной лавке. Безделушки весёлые и жутковатые – ведь Wellcome прежде всего о медицине. Так что тут и стеклянные стопки в виде черепушек, и переиздания старинных анатомических атласов, и развесёлые книжки о том, как надо справляться с месячными (красная обложка с белым названием «Periods»), и, как завершение, апофеоз, – холщовые сумки; на одной их стороне, белой, чёрным написано Optimist, а на другой, чёрной, белым – Pessimist. И сколько бы кураторы выставки «Play Well», на которую я, собственно, и пришел, ни пытались добавить оптимизма в день тотального пессимизма людей доброй воли, ничего не выходило. Холщовая сумочка из лавки Wellcome Collection повернулась к этой стране черным боком. Не Play Well, а Game Over.

Фрагмент эспозиции Play Well. Фото: welcomecollection.org

Фрагмент эспозиции Play Well. Фото: welcomecollection.org

Выставка полезная, слов нет, прежде всего – для понимания того, какая игра здесь, на острове, в Европе, на условном «Западе» велась несколько десятилетий, её смысла и качества – и того, почему игра кончается, хотя многие делают вид, что всё как обычно, left liberal business as usual. Скажем, созданием иллюзии вечной розовой безмятежности заняты посетители кофейни в Блумсбери, где я прямо сейчас корябаю эти буковки в тетрадочке – что делаю чисто из протеста против заполонившего данное заведение шелеста макбуковых клавиш. Устроил местным, так сказать, винтаж из прошлых веков. Кстати о прошлых веках. На этой же улице, что и кофейня, дом, в котором сначала поселился Герцен по переезду в Лондон, а буквально за углом – квартирка, где останавливался Ленин, когда прибыл сюда поработать в Британке (сейчас главная библиотека страны по другому адресу, лет двадцать назад переместившись из Британского музея в новое прекрасное здание, во дворе которого – потрясающая скульптура, сделанная с картины Уильяма Блейка «Ньютон». К Блейку и к вооруженному гигантским циркулем гиганту мы ещё вернёмся). Что Ленин тут сочинял? «Материализм и эмпириокритицизм», наверное. Дело было перед Первой мировой, развесёлый belle epoque, казалось, никогда не кончится. А тут взяло и кончилось – к удивлению даже Ульянова (Ленина).

Итак, о Play Well. Скажу сразу, выставка слабая. Слабая и просто плохая. Тем интереснее о ней думать. Идея тут простая – воспеть игру как один из базовых и необходимых видов человеческой деятельности, показать, как важно играть, что игра – не пустяки, а важное средство формирования подрастающих поколений; при этом игра трансформирует не только тех, кому – в разумных рамках, конечно, – предложено поиграть, но и того, кто предлагает саму игру, её контролируя и чаще всего определяя правила и всегда – границы. Ничего более благонамеренного и банального представить себе нельзя, и кураторы выставки Шамита Шармачарья (Shamita Sharmacharja), Эмили Сарджент (Emily Sargent) и Джеймс Пито (James Peto) с энтузиазмом воплотили в своём проекте и то, и другое: и благонамеренность, и банальность.

Первое включает в себя:

1. Участие детей в дизайне и оформлении экспонатов. Ученики одной из школ Кэмдена старались как могли, ну, и получилась смесь высокого современного дизайна (взрослые) со стенгазетой и красным уголком юного ленинца (дети). Смесь представляла бы интерес, будь она названа «современным искусством», что предполагает контекст и хотя бы зачаточную рефлексию; здесь же ничего такого, просто мило и бессмысленно.

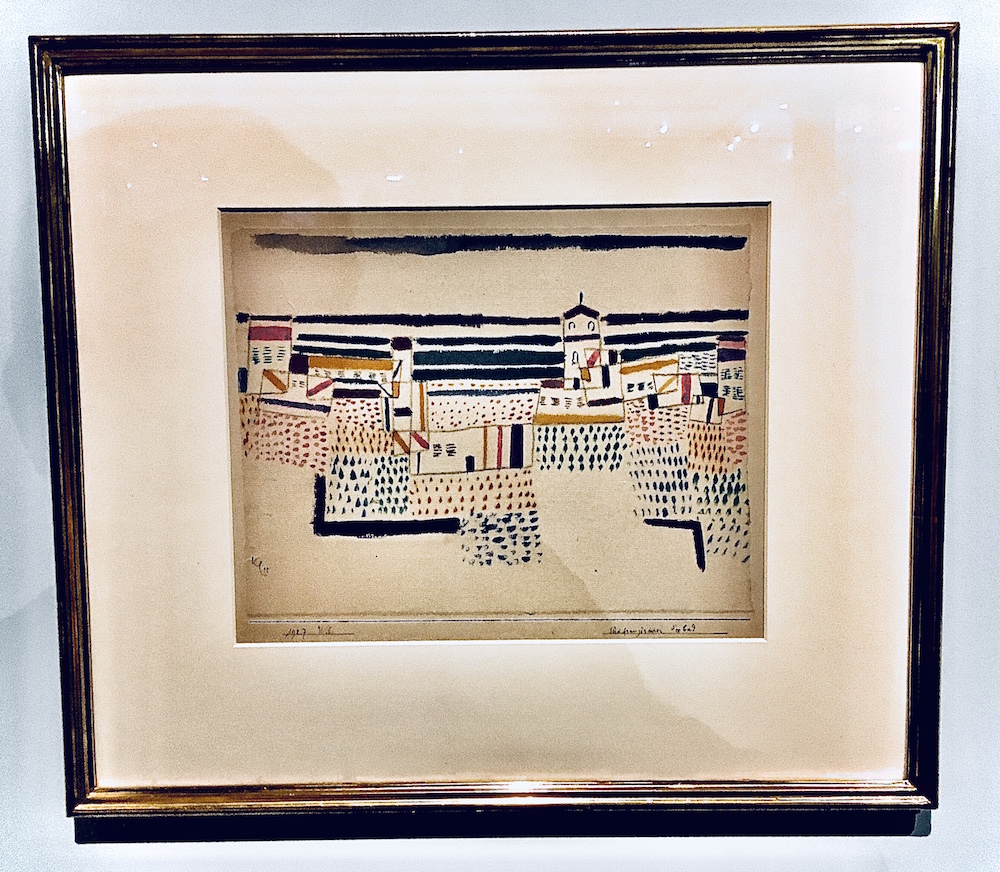

2. Стремление продемонстрировать, как революционные для своего времени педагогические идеи произвели на свет революционеров в искусствах, науках и прочем. В качестве примера взят немец Фридрих Фрёбель (Friedrich Fröbel), придумавший детские сады как таковые, автор разнообразных педагогических идей, в том числе – шести «даров» («дары Фрёбеля»), набора элементарных обучающих игрушек. Соответственно кураторы Wellcome провели пару часов в интернете, гугля, кто из великих подвижников всего на свете в прошлом веке ходил в детсад. Таковых, как мы понимаем, немало; из них отобрали самых важных для данного (прогрессистского) контекста. Скажем, Пауля Клее. Отсюда в экспозиции появляется Баухаус, где – surprise surprise! – были и другие люди, ходившие в детсад. Связь установлена. Наш мир – учитывая баухаусное влияние на архитектуру XX и даже нынешнего столетия – построен детсадовскими. И в детсадах дети играют. Так что результат налицо. Для убедительности на выставке повесили работу Клее «Морской курорт на юге Франции», там всякие геометрические формы, наверняка – из «даров Фрёбеля». Ну, и раз уж дело пошло таким образом, то здесь же висит работа Константа Нивенхейса (Constant Anton Nieuwenhuys), известного как просто «Констант», голландского визионера, архитектора, художника, поэта, музыканта, социального подвижника, участника знаменитой арт-группы КоБрА (CoBrA, Копенгаген, Брюссель, Амстердам, по месту жительства основателей движения) и изобретателя проекта «Новый Вавилон», утопического города, где всем будет хорошо и все будут играть. Идея, естественно, взята у другого великого голландца, Йохана Хёйзинги, из его книги «Homo ludens», которую, добавлю от себя, так любил Ги Дебор. Констант одно время примыкал к ситуационистам, но был вычищен из их рядов недрогнувшей рукой Дебора за опасный эстетизм и контрреволюционную благонамеренность. Всё это составляет интереснейший сюжет о том, как европейский авангард, а потом и европейский политический радикализм использовали игру; но ничего об этом на Play Well нет. Зато есть набросок Константа для проекта «Новый Вавилон» (так и называется «Homo ludens») и даже небольшой макет. Как это связано с идеей игры, сказано вскользь; главное – что Констант ходил в детсад и как-то воспел «дары Фрёбеля». Впрочем, есть здесь и Фрэнк Ллойд Райт. Его мама была воспитателем детсада; так что «дары Фрёбеля» Фрэнку Ллойду Райту тоже не чужды. На этом педагогически-архитектурная линия выставки почти иссякает, оставляя посетителя в недоумении рассматривать непонятно откуда там взявшуюся гравюру с фронтисписа «Эмиля» Жана-Жака Руссо.

3. Желание продемонстрировать, что сама по себе игра – это не только вообще и всегда хорошо, но и прогрессивно. Об этом остальная часть выставки – обрывки истории педагогического движения в послевоенной Европе, история лего и Барби с протезом ноги, какие-то винтажные компьютерные игры, в которые можно поиграть бесплатно (желающие, конечно же, были), и даже игровая площадочка с мягкими покрытиями и округлых форм горками, на ней возились, визжа, три-четыре ребенка; взрослые – три-четыре смотрителя и два-три родителя – смотрели на сие с умилением и небольшой тревогой, а вдруг дети ненароком больно ударятся. Мне понравились только старые чёрно-белые фото из страшных индустриальных городов Шотландии, севера Англии и северо-восточных районов Лондона – на них пацаньё в кепках и рваных безрукавных свитерах отчаянно веселится на руинах разбомбленных немцами домов, на кладбищах и прочих не очень подходящих, казалось бы, местах. На самом деле места вполне нормальные для подобного рода деятельности – да и пацаны что надо. Весёлые и живые.

Пауль Клее. Морской курорт на юге Франции. 1927

Пауль Клее. Морской курорт на юге Франции. 1927

ToyLikeMe, Rebecca Atkinson, Kate Read. Barbie with prosthetic limb. 2006

ToyLikeMe, Rebecca Atkinson, Kate Read. Barbie with prosthetic limb. 2006

Второе базовое качество выставки, банальность, особенно расписывать и не требуется. За всем этим стоит стереотипичное сознание, оперирующее давно изготовленными другими людьми паттернами, работающее безо всякой рефлексии, просто по инерции, уже даже без особой ловкости при сборке прогрессивной лего-идеологии прогрессивной выставки, на которой выставлено, в частности, лего. Кстати, один лего-экспонат там довольно милый – Robie House из некогда поступившей в продажу серии конструкторов LEGO Architecture. Robie House спроектировал юный Фрэнк Ллойд Райт, когда он ещё работал в рамках господствовавшего на Среднем Западе движения Prairie School. Я как раз недавно провёл в тех краях четыре месяца, прерийных строений там немало, а оказавшись как-то в Чикаго, даже прогуливался мимо Robie House, не имея, впрочем, ни малейшего представления, что это за здание. На всякий случай: расположено оно на кампусе Университета Чикаго.

Через два дня после последнего дня европейской Британии, в воскресенье 2 февраля, я отправился в Tate Britain смотреть на последний день выставки главного художника Англии и Брекзита – Уильяма Блейка. Это совпадение – конец важнейшего периода истории известной нам страны и конец выставки лучшего воплощения духа этой страны – меня сильно занимало. Как не взглянуть своими глазами на такое?

William Blake (1757–1827). Jerusalem, plate 28, proof impression, top design only 1820. Yale Center for British Art (New Haven, USA)

William Blake (1757–1827). Jerusalem, plate 28, proof impression, top design only 1820. Yale Center for British Art (New Haven, USA)

Будь Блейк автором только этого:

«На этот горный склон крутой

Ступала ль ангела нога?

И знал ли агнец наш святой

Зелёной Англии луга?

Светил ли сквозь туман и дым

Нам лик господний с вышины?

И был ли здесь Ерусалим

Меж тёмных фабрик сатаны?

Где верный меч, копьё и щит,

Где стрелы молний для меня?

Пусть туча грозная примчит

Мне колесницу из огня.

Мой дух в борьбе несокрушим,

Незримый меч всегда со мной.

Мы возведём Ерусалим

В зелёной Англии родной»

(перевод Самуила Маршака, английский оригинал здесь),

он всё равно считался бы одним из главных героев острова Британия. Но плюс к этому стихотворению Уильям Блейк сделал сотни, если не тысячи великих артефактов, написал десятки странных, волнующих, полных страсти текстов, был революционером, мистиком, чудаком. Блейк – действительно самый главный английский художник, именно английский; в нём экзотические крайности этого народа, его безумие и прагматизм, более похожий на безумие, холодность и буйство получили идеальное воплощение. Я не буду рассказывать здесь историю жизни и творчества Блейка – они известны; те, кто хочет освежить в памяти некоторые детали, могут покопаться в закромах интернета, или (что лучше) отправиться в библиотеку и почитать очень разные, но превосходные книги о художнике, написанные Гилбертом Китом Честертоном (G.K. Chesterton), Гарольдом Блумом (Harold Bloom), Питером Акройдом (Peter Ackroyd), а также исчерпывающую биографию, которую долгие годы сочинял – постоянно ее дополняя и переименовывая – Джеральд Идз Бентли-мл. (Gerald Eads Bentley Jr.). Всё-таки я здесь пишу отчёт о лондонских выставках, устроенных в грозные времена для Британии, Европы, всего мира – оттого речь пойдёт только о нескольких конкретных сюжетах.

Стихотворение «Иерусалим», которое я привёл выше в русском переводе, сочинено Уильямом Блейком в качестве предисловия к собственной эпической поэме «Мильтон», им же, конечно, и проиллюстрированной. Книга великая – не в смысле литературных достоинств (а что такое «литературные достоинства»? может ли кто-то сказать?), а как, собственно, книга, даже Книга, величие замысла, оттиснутое на бумаге словами и образами. Учитывая характер мировоззрения, занятий и литературной продукции Джона Мильтона, нетрудно представить, отчего он интересовал Блейка. Неистребимый, могучий, фанатичный пуританский дух, обуявший часть английского общества в конце XVI века, в следующем столетии привёл не только к революции, обезглавившей законного короля и на несколько лет создавшей в этой стране, о ужас, республику (Commonwealth), но и к удивительному расцвету политических, религиозных и философских идей, вполне оригинальных. Это был век Томаса Брауна, Донна, Баньяна, Бёртона, Гоббса, Локка, Мильтона, Ньютона – при всей, казалось бы, их несовместимости. Британия, как мы её знаем сегодня, – продукт прежде всего этого времени; именно в 120–130 лет между последними годами правления Елизаветы Первой и публикацией «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта было создано то, что называется «Великобританией» (The United Kingdom), присоединена Шотландия, окончательно – с помощью беспощадных этнических чисток – оккупирована Ирландия и проч. Англия стала рулить в Великобритании, Великобритания начала пытаться рулить в мире (Rule Britannia) с помощью фабрик, моряков, торговцев, денег и – что очень важно – миссионеров. Крест, деньги и пушки шли рядом; пуританский дух превратился в колониальный, имперский. С другой стороны, «старая добрая Англия», которую все любили, но никто никогда не видел, стала решительно портиться; зелёные холмы сначала обезлюдели (из-за огораживаний и обезземеливания крестьянства), а затем над некоторыми из них стали расти новые города, а в городах полезли вверх фабричные трубы, из труб валил чёрный дым, он заволакивал милые сердцу просторы и вызывал желание куда-то убежать. Одни убегали в сказку (до сих пор живучую и ядовитую) о приятной сельской стране с тётушками, совершающими вечный обряд вечного файвоклока, другие – в мистические видения о будущих временах, когда сатанинское наваждение индустрии уйдет, и вновь явятся взору зелёные луга и белые скалы Альбиона. Уильям Блейк, совершенно равнодушный к тётушкам и поместьям, в которых он бывал только как гость (заработать у очередного патрона денег и отдохнуть от трудов праведных), заложил основу второго образа своей страны, который позже с такой готовностью подхватили прерафаэлиты. Святой зелёный Альбион, окружённый меловыми белыми скалами; избранная Богом земля, Иерусалим. Потерянный рай, который должно отвоевать назад, но не оружием, а несокрушимыми духом и верой:

«Мой дух в борьбе несокрушим,

Незримый меч всегда со мной.

Мы возведем Ерусалим

В зеленой Англии родной».

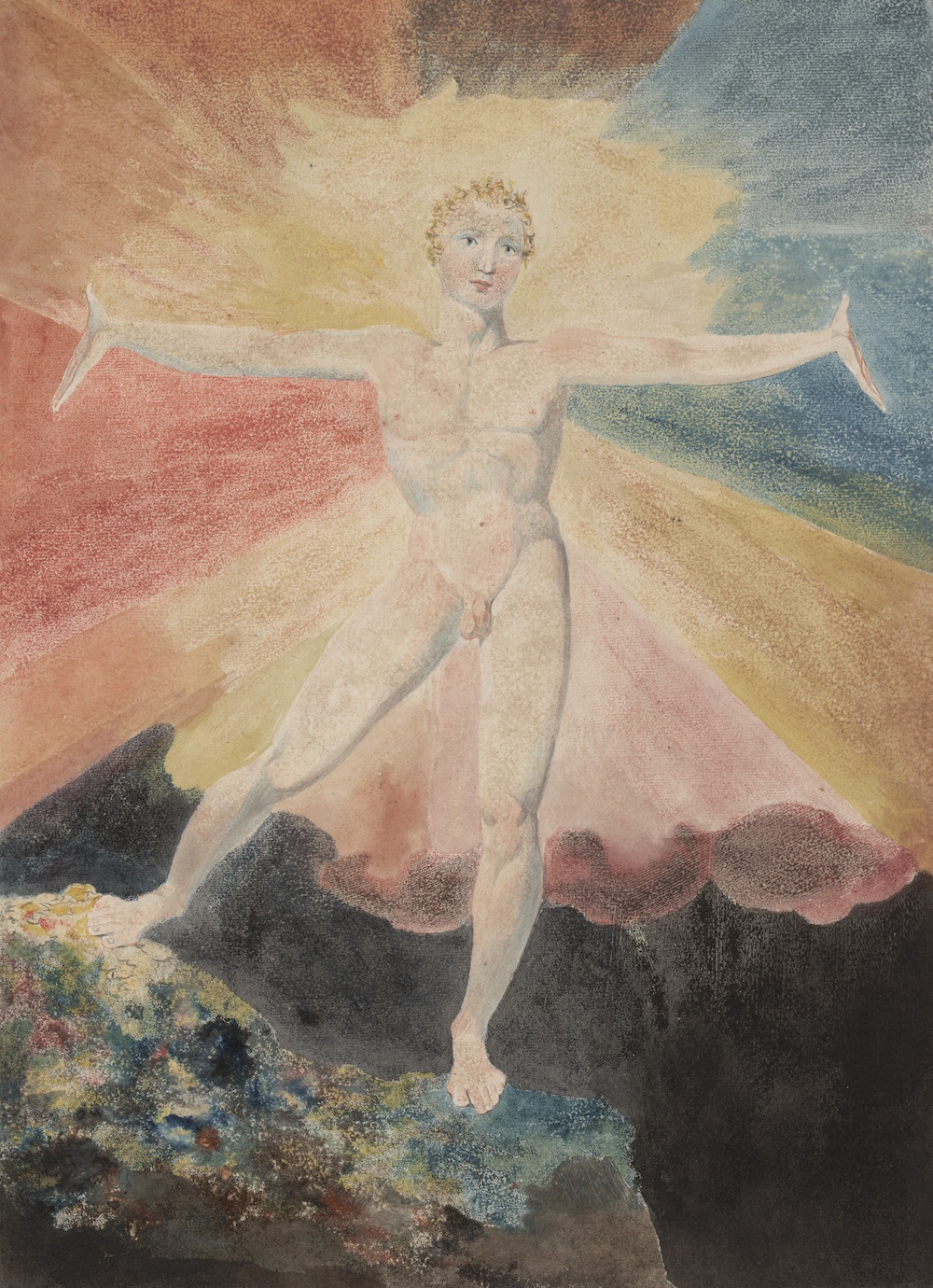

William Blake (1757–1827). Albion Rose c. 1793. Courtesy of the Huntington Art Collections

William Blake (1757–1827). Albion Rose c. 1793. Courtesy of the Huntington Art Collections

Мистический английский национализм Блейка был позже апроприирован уже британской, имперской идеологией: во время Первой мировой, в 1916 году, Хьюберт Пэрри написал музыку на это стихотворение, его торжественно исполняли там и здесь во время и после войны; постепенно песня стала как бы неофициальным гимном Британии, хотя на самом деле она не о Британии, а об Англии. Это отлично понимают английские фашики, горланя «Иерусалим» на своих сборищах. Но не всё, конечно, так просто. Английские левые, особенно профсоюзного, пролетарского уклона, считают «Иерусалим» боевым гимном классовой борьбы местных трудящихся, плюс песню исполняют в некоторых школах на собраниях и перед уроками, её играют в завершение традиционных концертов классической музыки в Альберт-Холле (либеральнейший BBC Proms), под неё венчали принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, над ней, как водится, поиздевались «Монти Пайтон». История восприятия искусства и жизни Блейка – и история самих искусства и жизни Блейка – точно таковы же, как и сюжет с «Иерусалимом». В Англии Блейк почти для всех свой.

Ghostof a Flea N05889 (подпись: William Blake (1757-1827). The Ghost of a Flea c.1819. Private Collection

Ghostof a Flea N05889 (подпись: William Blake (1757-1827). The Ghost of a Flea c.1819. Private Collection

Уильям Блейк был гравёр, график, поэт, мистик. Он в высоком смысле этого слова ремесленник – кропотливо возился с техникой гравировки и печати, изобрёл много разных удивительных штук, которые до сего дня не могут разгадать. Он делал книги от начала и до конца: текст, дизайн, рисунки, всё. Оттого Блейк ненавидел капитализм и индустрию, ведь они-то строятся на системе разделения труда. Не будь Блейк антисемитом и живи чуть попозже, он бы с интересом прочёл рассуждения Маркса об отчуждении пролетария от продукта своего труда. Блейк смастерил если не религию, то религиозную мистическую философию, населив её странными созданиями вроде Уризена и Призрака Блохи. Блейк был природным анархистом и презирал британское государство и государственную Англиканскую церковь. Любые организованные формы религии вызывали его возмущение; но среди них самой ненавистной была, конечно, католическая церковь – что типично для английских пуритан. В молодости Блейк даже поучаствовал в знаменитых антикатолических бунтах, когда по всей Англии жгли папистские церкви и громили посольства континентальных стран. Судя по всему, Блейк был ксенофобом и воспалённым патриотом: и это несмотря на то, что Американская и Французская революции восхитили его бунтарский дух. Континентальную Европу (под ней он явно подразумевал в основном и прежде всего Францию) он не одобрял за рационализм и культ научного знания в ущерб воспарениям духа. Собственно, он не одобрял и своего земляка Ньютона за то же самое – несмотря на известный факт склонности великого учёного к богословию и алхимии. Знаменитая вещь Блейка изображает Ньютона, сидящего на живописных скалах (Альбиона, конечно же!), но не обращающего на Красоту Родины никакого внимания, он согнулся над свитком, на котором – геометрическая формула, в левой руке Ньютона большой циркуль, он измеряет сторону равнобедренного треугольника, внутри треугольника начерчена дуга, проходящая из одного угла в другой (математики знают, что это такое, а я не знаю, конечно, но как красиво выглядит!), правой рукой Ньютон придерживает развернутый на земле свиток, а длинный указательный палец указывает нечто на схеме. Мощнейшая вещь, одна из самых сокрушительных по силе в истории западного искусства. И это с неё сделан Ньютон, что стоит во дворе Британской библиотеки. Так вот, Ньютон, хоть и стопроцентный англичанин, Блейку не нравится. Тут одна английская культура против другой. Пуритане против театра. Разорённые крестьяне против Royal Academy. Футбольные фаны против BBC Proms.

William Blake (1757–1827). Newton 1795-c. 1805. Tate

William Blake (1757–1827). Newton 1795-c. 1805. Tate

Более того, в 1794 году Блейк сделал книгу «Europe A Prophecy». Книга – если отставить в сторону всяческие мистические и профетические штуки – о двойственном отношении автора к Французской революции. С одной стороны, она Блейку нравится, ибо есть бунт против сатанинских установлений вроде государства и церкви, тем паче католической. С другой, Блейк разочарован – ведь во Франции победила не стихия восставшего Духа, а опостылевший Рацио, этот водяной знак любого варианта галльской (а значит, с его точки зрения, континентальной) культуры. Символ Рацио – циркуль. На одной из иллюстраций «Europe A Prophecy» седобородый Творец склонился с небес, из туч вниз, и что-то там измеряет таким же циркулем, как и Ньютон. Наверняка измеряет Европу.

William Blake (1757–1827). «Europe» Plate i: Frontispiece, «The Ancient of Days». 1827. The Whitworth, The University of Manchester

William Blake (1757–1827). «Europe» Plate i: Frontispiece, «The Ancient of Days». 1827. The Whitworth, The University of Manchester

Вышерассказанное пришло мне в голову и отрывочно записано, пока я бродил по выставке Уильяма Блейка в Тейт. Да, последний день – во многих смыслах, включая те, что понравились бы Блейку. Толпы людей неспешной сумрачной вереницей переходили от одной картинки к другой, не пропуская ни одной, всматриваясь в ангелов и сатану, Уризена и Еву, Ньютона и адмирала Нельсона, которого художник изобразил торжественным мускулистым юношей в набедренной повязке, с лимбом вокруг кудрявой головы, Нельсон ведет за собой Левиафана, чудище то ли пожирает разных несчастных людишек, то ли, наоборот, Нельсон заставил монстра отпустить своих жертв, непонятно; посетители движутся, почти молча, что нетипично для этой страны, будто вереница душ на блейковских иллюстрациях к «Божественной комедии».

William Blake (1757–1827). The Spiritual Form of Nelson Guiding Leviathan c.1805-9. Tate

William Blake (1757–1827). The Spiritual Form of Nelson Guiding Leviathan c.1805-9. Tate

Я обожаю Блейка, но вклиниться в этот ритуал не посмел. Оставалось пробавляться выставленными в серединах залов витринами с авторскими изданиями – ну, и вообще наблюдать за происходящим, драматизм которого достигал высот блейковских пророчеств. Я глазел и думал, что художник Уильям Блейк был лишён способности играть; этим – кажется, только этим – он сильно отличался от культуры и обычаев своей страны. То, что жители Лондона и гости столицы стеклись на эту альбионову мессу в тот момент, когда белые дуврские скалы отчаливают от европейского Ratio в неизвестном направлении, и даже приличествующей английской шутки по такому поводу не нашлось, говорит только об одном. Всё очень, слишком серьёзно. Game over.

Большинство людей, которых я видел второго февраля 2020 года в Tate Britain, за Брекзит, конечно, не голосовали; но они пришли напомнить самим себе об искусстве человека, без которого – и мистически, и просто историко-культурно – Брекзит был бы невозможен. Что же, теперь им остаётся только хором затянуть «Jerusalem»:

(обратим внимание на видеоряд и комменты)