Краткая история утешений: от философии до Инстаграма

«Дух мелочей, прелестных и воздушных»

«И ждём чего? самим известно ли?

Какой спасительной руки?»

«Пошли нам крепкое терпение,

И кроткий дух, и лёгкий сон»

Михаил Кузмин

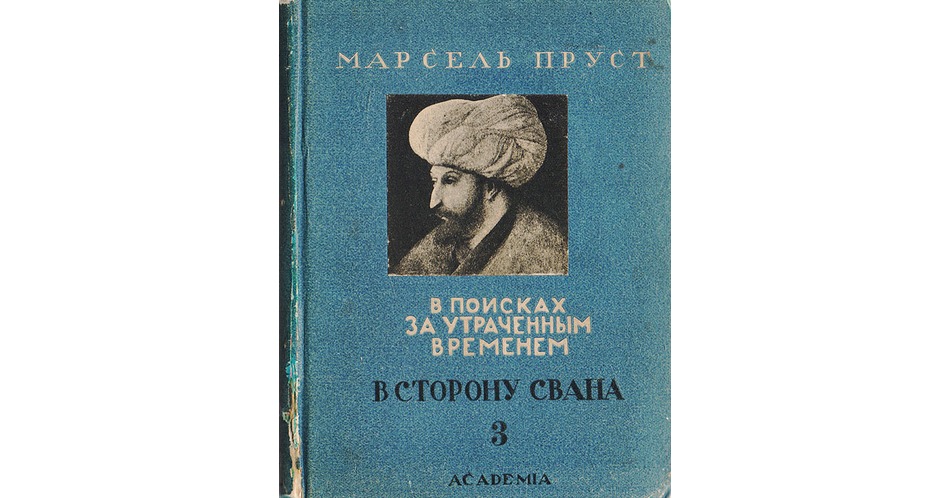

В «Записках блокадного человека» Лидия Гинзбург пишет: «В годы войны люди жадно читали “Войну и мир”, – чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал “Войну и мир” в блокадном Ленинграде». Это наблюдение нередко цитируют, но мало кто обращает внимание на два важных обстоятельства; они скрыты за странным образом измождённого блокадника, ищущего соответствия своим чувствам по поводу страшной катастрофы, частью которой он оказался, на страницах огромного романа о временах вроде бы совсем других. Обстоятельства эти таковы. Первое – чисто социальное, если угодно, чисто классовое. Кто эти «люди», жадно читавшие «Войну и мир»? Включает ли в себя данное понятие, скажем, санитарок, или пенсионеров, или партийных работников, или солдат, или энкавэдэшников, или несчастных ингушей, которых эти энкавэдэшники высылали из родных мест? Вряд ли. Соответственно, речь у Гинзбург идёт о «людях её круга», об интеллигенции, в основном гуманитарной, воспитанной в русской культуре, для которой «великая литература XIX века» была одной из важнейших опор личности, пусть и изрядно потрёпанной надеждами и ужасами первой трети века уже двадцатого. Более того, даже в рамках данной социальной группы не все поголовно жадно читали или перечитывали (скорее второе) «Войну и мир». Полина Барскова, которая изучает архивы интеллигентов-блокадников, рассказывала мне, что, по её наблюдениям, многие из них предпочитали перечитывать – если, опять-таки, у них вообще были силы и время на такое занятие – либо Диккенса, либо, как ни странно, Пруста. Казалось бы, где чудовищный блокадный быт с лопнувшими от мороза водопроводными и канализационными трубами, с мёртвыми телами прямо на улицах, а где мальчик / юноша / молодой человек Марсель, размеренный быт среднего класса и высшего света времён «бель эпок», герцоги, обеды и дамы в перьях? Но на самом деле «В поисках утраченного времени» в данной ситуации вполне естественны, если вдуматься. Ведь Пруст создал монструозную модернистскую эпопею о том, что утраченное время «найти» невозможно, можно только – художественно отрефлексировав – воссоздать, реконструировать, поняв его смысл. Знаменитая мадленка просто так не работает, к ней нужно быть готовым – психологически, социально, культурно. Иначе она – обычное печеньице, ничего больше. Те, кто перечитывал Пруста в блокадном Ленинграде, явно пытались понять утраченное предшествующее время – от революции (а может быть, и до неё) до начала войны, время разное, порой даже и хорошее, но закончившееся вот этим, блокадной редукцией к голой экзистенции. А прустовские дамы в перьях и кроличье рагу с шабли – это так, орнамент.

Те, кто перечитывал Пруста, хотели с его помощью понять, что происходит со временем и с ними самими, которые в этом времени живут. Те же, кто, угасая от дистрофии, жадно глотал Диккенса, искали в книгах другое – они искали утешения. Утешение заключалось в следующем. Ещё Оруэлл отметил, что Диккенс, несмотря на мрачные картины социальных язв, несмотря на его сочувствие к обездоленным, не был социалистом и революционером. Наоборот, он считал окружающий его мир в общем-то правильным, что же до несправедливости и общественных бед, то их можно как-то уладить; главное – точно указать на зло и выказать моральное к нему отношение. Это не подрыв основ, а, наоборот, их укрепление. Соответственно, несмотря на порой душераздирающе печальные сцены, вроде смерти малютки Нелл в «Лавке древностей», мир Диккенса уютен – по крайней мере для тех, кто в нём не живёт, а о нём читает. Читает, по возможности находясь в другом языке и другой культуре. Это действительно огромное утешение – знать о мире, что он хоть и полон зла, но всё-таки разумно устроен и предполагает возможность в нём разумно устроиться. Невыносимость – уже не беллетристическая, а обнажённая, находящаяся по ту сторону обычных моральных суждений, – страданий блокадников требовала часто именно утешения – то есть подтверждения того, что, в конце концов, мир не лежит во зле и что в нём бывает добро и даже домашний уют, которым в финале награждаются многие выжившие диккенсовские герои.

Но все-таки самый интересный вариант – это «Война и мир». Ведь это книга о том, как «мир» – не мирное состояние жизни, а сама «жизнь» – соотносится с «войной», как «мир» на «войну» реагирует и что из этого выходит. Несмотря на все катастрофы первых сорока лет XX века, люди, оказавшиеся захваченными Второй мировой, во многом оказались к ней не готовы – прежде всего к её конвейерной равнодушной бесчеловечности. Многие как бы не поверили своим глазам, мол, неужели и такое бывает? А затем вставал вопрос уже о самом себе – верно ли я чувствую в отношении всего этого? Не обманывают ли меня моё сознание и мои психические реакции? Спросить было некого – ведь вокруг такие же жертвы совместных трагических обстоятельств. Оставалось поверять себя, точнее, подлинность себя Толстым. Уж он-то точно про всё это прекрасно понимал. Определённая разновидность советского интеллигента больше верила классику XIX века, нежели себе. В этом – характернейшая черта советской интеллигентской культуры.

Но сейчас нас интересует другое – какие варианты экстремальное время предлагает для ментального и психологического самосохранения тех, кто в нём оказался.

Но сейчас нас интересует другое – какие варианты экстремальное время предлагает для ментального и психологического самосохранения тех, кто в нём оказался. И вот здесь мы – если оставить в стороне сюжет о необходимости подтверждать правильность своего отношения к катастрофе, а соответственно и правильность самого себя – оказываемся в рамках оппозиции «понимание versus утешение». Это же две совершенно противоположные точки, не так ли? Тот, кто хочет понять, исходит из того, что в ситуации, в которой он оказался, есть внутренняя логика, она проницаема разумом и соответственно в происходящем теоретически можно обнаружить хоть какой-то смысл. Тот, кто хочет утешения, не то чтобы смысла не видит, он ему в данном случае не интересен, ему интересен он сам. Иными словами, ищущий утешения находит его не вокруг, а в собственном я. И его «я» ставит себя рядом с разными другими людьми – из литературы, кино, истории, ставит и сравнивает, находя утешение в мысли, что не всё потеряно, другим бывало ещё хуже. Ну и вообще, всё пройдёт. Малютка Нелл умрёт, но в романе, а я, быть может, останусь в живых – здесь, в жизни. А если не останусь, то, скорее всего, сие не так и важно.

Госпожа Философия предлагает Боэцию крылья, которые позволят его разуму взлететь ввысь. Французская школа. XV век

О последнем написано в одной из самых известных книг периода великого исторического перелома от античности к средневековью – в сочинении Боэция «Утешение философией». Римский аристократ Боэций, живший почти сразу после падения империи, был, наверное, последним сугубо нехристианским философом. То есть он воплощал в себе мир, который уже безвозвратно ушёл. Боэций пытался приспособиться к миру новому, варварскому и стопроцентно христианскому, но кончилось это плохо. Он служил первым министром остготского короля Теодориха Великого, но в конце концов был обвинён в измене, провёл пару лет в тюрьме, после чего был казнён. В заключении, ожидая смерть, он и сочинил «Утешение философией», книгу в стихах и прозе. Происходит там следующее. К сидящему в темнице Боэцию является Философия в виде женщины, у них завязывается разговор, и гостья учит узника свободе. Свобода заключается в познании истины и в смирении перед неизбежным ходом вещей, – говорит она. Мысль не новая, конечно, но новизна здесь совершенно не важна. Дело не в новизне мысли, конечно, а в обстоятельствах, при которых такая мысль возникает в сознании. Обстоятельства же «последнего римлянина» Боэция были безнадёжные.

Свобода заключается в познании истины и в смирении перед неизбежным ходом вещей, – говорит она.

Это, конечно, высший класс утешения в любой ситуации – философия. Не философия профессоров университетских кафедр такой или сякой философии, а философия в смысле, в котором её полагали Сократ и Платон, Боэций и Паскаль, Шопенгауэр и Ницше. Мышление и рефлексия по поводу мышления. Всё бы ничего, но вот проблема: для тех, кто освоил этот способ жизни (а подлинная философия – конечно же, способ жизни), утешение не требуется вообще. Так что наша конструкция рассыпается. И мы обращаемся к теме менее возвышенной, но оттого не менее важной – о том, что же ещё, кроме философии и литературы, может даровать интеллигенту, человеку образованному и с гуманитарными наклонностями, утешение в, мягко говоря, неприятных обстоятельствах. Уточняю социальный статус, чтобы не впасть в странное высокомерие Лидии Гинзбург – «люди» бывают разные, и подавляющее большинство из них не нуждается ни в чтении толстых романов, ни в каком ином виде высоколобой деятельности. В конце концов, у нас же есть поп-культура, не так ли? Она великий утешитель большинства.

В конце концов, у нас же есть поп-культура, не так ли? Она великий утешитель большинства.

Меньшинству же есть на самом деле из чего выбирать. Когда чуть больше года назад коронавирус пришёл в Европу, возникла мода на очень красивые фото, на которых главные туристические достопримечательности континента, вроде Венеции, площади у собора Св. Петра в Риме или Карлова моста в Праге были изображены пустыми. Будто кто-то фотошопом убрал оттуда людей. Глазу открылись величественные архитектурные ландшафты, потрясающие городские перспективы, дворцы и церкви, колонны и памятники без досадных человеческих помех. Открылись они так, как, быть может, выглядели в представлении архитекторов и скульпторов, на их чертежах и набросках. В реальности же все эти места не были пустыми НИКОГДА. И никогда никто их таковыми не видел и не запечатлевал. Получилось нечто вроде компьютерной игры, красиво нарисованной, но всё же именно компьютерной игры. Некоторых эти картинки действительно утешили: стоит потерпеть под комфортабельным домашним арестом ради возможности увидеть что-то, что никто никогда не видел. В отличие от Боэция, это утешение было не про познание истины, а про новые ощущения, новый трепет, как сказал бы Гюго. Проблема в том, что трепет хоть и был новым, но это трепет смерти, судорога мёртвой лягушки, через которую пропускают ток. Архитектура, настоящая, а не воображаемая, без людей не бывает, ибо она создаётся ими и для них. Да и вообще, если человеков с площади Сан-Марко и до эпидемии можно было убрать фотошопом, то особой радости-то и нет.

Архитектура, настоящая, а не воображаемая, без людей не бывает, ибо она создаётся ими и для них.

Потом культурных узников коронавируса стали утешать культурой вообще, причём в основном культурой высокой, Культурой. Вмиг всё стало доступным онлайн – самые изысканные оперные постановки, самые знаменитые музеи, самые умные и интересные лекции. Этого хватило на пару месяцев, но стоило в конце прошлой весны забрезжить – как выяснилось, обманному – свету в конце тоннеля, как большинство высококультурного меньшинства тут же забыло и про Пёрселла, и про Стивена Пинкера. Захотелось вытащить из сундука залежавшуюся одежду, купить билет на Майорку, а то и просто сходить в распивочную или на футбол. Утешение Культурой вроде сработало, но на короткий период, отключив только часть сознания, сработало как местная анестезия, а не общий наркоз.

Фото из аккаунта в Инстаграме hermitage_museum

Слово «наркоз» тут ключевое. Культура, в частности, искусство в нынешнем мире нередко используется именно в качестве роскошной анестезии, которая снимает экзистенциальную и социальную боль, отправляя своего потребителя в эскапистские трипы по миру – уже давно имитируемого – Высокого. Жизнь низка, Искусство возвышенно – так сегодня выглядит известная формула ars longa, vita brevis. Соответственно нам предлагают вознестись, но не как раньше, в эпоху классицизма или даже романтизма, возносились в эмпиреи Разума или Духа, нет, речь о другом. Искусство есть вещь, которая сама по себе в нашем мире не присутствует и не предполагается, оно должно быть сконструировано специальными людьми в специальных местах, а потом специальным образом предложено населению. С одной стороны, это вроде бы демократично, ибо предлагают каждому или почти каждому, но на самом деле оно только для своих, ибо для того, чтобы внимать ему, нужна подготовка. А подготовка – это уже вопрос социального статуса и социальных ожиданий, а то и социальных воспарений. Иными словами, Культура с большой буквы, Искусство с большой буквы – это часть современного социального пакета для тех, кто играет на повышение либо отстаивает свой уже высокий статус. Остальные могут сколько угодно запиливать селфак с Давидом во Флоренции или отправляться в уик-энд в театр смотреть Шекспира, но толку из этого никакого. Впрочем, наиболее тонкие из массы что-то поймут – но это лишь побочный эффект работы диверсифицированной культурной индустрии. Таков сияющий равнодушием цинизм нынешнего общества.

Иными словами, Культура с большой буквы, Искусство с большой буквы – это часть современного социального пакета для тех, кто играет на повышение либо отстаивает свой уже высокий статус.

Конечно, я понимаю некоторую кощунственность сравнения ленинградской блокады с коронаблокадой человечества сегодня, но, несмотря на огромные различия, некоторые общие черты у них есть. Однако никто «Войну и мир» сегодня читать не станет для того, чтобы проверить подлинность собственных реакций на происходящее (и подлинность себя в конце концов). Если и станут вообще читать, то именно для утешения, как в 1942-м в Ленинграде читали Диккенса. Толстой, радикальный критик культуры и искусства, превратился сегодня в символ смачно обустроенной дворянской жизни, где князь Андрей всё обнимает дуб, Наташа Ростова всё пляшет с дядюшкой, а Пьер Безухов всё валяется на диване в окружении наугад раскрытых масонских книг. Разве что гибель несчастного юноши Верещагина, разорванного московским сбродом, намекает на что-то, на самом деле имеющее к нам отношение.

Так что если и утешать, то чисто развлекая. И вот тут в нашем рассуждении возникает современное искусство. С одной стороны, оно как бы не про развлечения с отвлечением, а про социальные жесты и трансформацию общества в сторону хорошего и лучшего. Но с другой, большая часть его – на самом деле про это. Про то, что нас, как детей в киндергартене, непременно нужно вовлечь в хоровод и исполнение песенок и стишков, «заинклюзить в активностях», чтобы мы не старомодный катарсис испытали, а пришли к нехитрым выводам о том, что дважды два – четыре, а человек человеку – сестробрат. Если высокий арт, освящённый старыми традициями, включая модернистскую, требует воспарить, то современное искусство, наоборот, редуцирует, сводит до примитивности, делая из своей взрослой аудитории детей, которых непременно надо развлечь (включить в игру). Иначе аудитория начнёт плакать и вспоминать о долгах по ипотеке. Или, как сейчас, она может вспомнить о том ужасном состоянии, в котором оказался мир – и не из-за вируса, конечно, а из-за того, как сегодняшний мир вообще устроен.

Странным образом в этой довольно зловещей ситуации возвращается потребность в красоте. Не в Красоте Великого Искусства, а в том, что мы действительно находим прекрасным, если хотя бы на миг станем честными перед самими собой. Это уже почти буддическая процедура – слой за слоем очистить сознание от социально обусловленных эстетических представлений, утверждений, заблуждений, имитаций заинтересованности, ложных восторгов и прочего. Понятно, что обнажённая сердцевина будет столь же социально обусловлена, как и то, что её прикрывало, но она другое дело. В ней представления о Прекрасном, эстетические склонности – непосредственные, давнишние, уже почти забывшие взрастивший их контекст, ставшие чуть ли не отприродными. Скажем, недавно автор этого текста вдруг осознал, что любит репинские портреты, особенно те, у которых красный фон. Когда-то эта любовь, конечно же, была взращена некими обстоятельствами моей жизни, но я уже просто позабыл, какими. Обстоятельства ушли, а любовь к этой живописи, уже даже не стыдная, ибо никто не видит, осталась, укоренившись. Ну, или к сэлинджеровским повестям и рассказам о семействе Глассов. Или к музыке Майкла Наймана, которая вместе с фильмами Гринуэя тридцать лет назад как поселилась в голове автора, так никуда потом не делась, хотя холодный разум подсказывает, мол, скрывать надо столь немодные и несовременные вкусы. Других композиторов положено нынче слушать, других режиссёров смотреть. Всё так, но другие не радуют. И не утешают.

Это я всё к тому, что современное искусство утешать не может вовсе. Оно не для того поставлено. Прежде всего из-за его отношений со временем, особенно с прошлым. Ведь хотя и существуют «музеи современного искусства», но – положив руку на сердце, хорошо? – по своей воле ходить туда не хочется. За небольшим исключением, вроде прекрасной Луиз Буржуа или, скажем, развесёлых Гилберта и Джорджа, смотреть там особенно-то и нечего. Нет, точнее так: там просто не интересно. Какой-то старый хлам, даже не покрытый благородной патиной истории. Конечно, я не имею в виду поздних (или поздних-поздних) модернистов, типа Люсьена Фрейда или Герхарда Рихтера, я про «современных художников», которые, как известно, составляют лишь подмножество от категории, именуемой «художники, живущие сейчас». В музеях современного искусства порой бывает забавно, но довольно быстро начинаешь скучать от однообразия всегда грубых трюков, которыми выставленные там современные художники пользуются. Один пилит туши животных и маринует их в формалине. Другая лет пятьдесят рисует кружочки. Третий уже больше полстолетия воссоздаёт коммунальные кухни и придумывает художников-соцреалистов, будто настоящих соцреалистов было недостаточно. Всё это может развлечь здесь и сейчас, в тот момент, когда создано и выставлено, но стареет современное искусство быстро, быстрее моделей смартфонов. Оттого радует оно мало и вовсе не утешает.

Всё это может развлечь здесь и сейчас, в тот момент, когда создано и выставлено, но стареет современное искусство быстро, быстрее моделей смартфонов.

Так а что же утешает? То самое, что немного стыдное, но как бы своё. Или близкое тому, как-то с ним коррелирующее. Лично меня в рижском локдауне времён третьей волны коронавируса утешает – без дураков утешает! – следующий арт:

– Яркие жизнерадостные пейзажи, что рисует на айпэде старик Дэвид Хокни. На Хокни принято посматривать свысока, никакой тебе политики и вообще социальной ответственности, да и жизнь вёл не шибко в согласии с обычной моралью, что сегодня не поощряется. За последнее могут ведь и «отменить» дяденьку, исключить из стремительно редеющего списка достойных войти в дивный новый мир этической безупречности. Всё так. Но на его вроде бы наивные работы просто радостно смотреть – и вспоминать, что вот же, я в юности любил Ван Гога, а потом почему-то перестал.

Дэвид Хокни

– Некоторые инстаграмные аккаунты, вроде неизвестного мне эрмитажного фотографа, снимающего Зимний внутри, снаружи и окрестности так, что оказываешься в Италии или чёрт его знает где ещё. Но при этом знаешь: это Россия, это империя, это сердце империи, которое в XVIII веке заставляли колотиться то на французский, то на итальянский манер. Кюстин мог сколько угодно насмехаться над этим заснеженным Средиземноморьем, но фокус русских императоров удался. Только не в политике, конечно, а в литературе, искусстве и прочих вроде бы несущественных вещах. Одной из таких вещей и является столь для меня утешительный инстаграм неизвестного мне эрмитажного фотографа. Прекрасен, кстати, и инстаграм музея Антонио Кановы. Здесь на фотографиях безупречно выращенный мир, в котором нет мутной браги романтизма, национализма и прочей подобной гадости. Чистый – пусть и «нео» – классицизм. Классицизм вообще неслабо утешает.

Фото из аккаунта в Инстаграме museocanova

Такого рода портативных утешений множество – по крайней мере для меня. Останутся ли они таковыми после того, как падут тяжкие оковы локдауна, сказать невозможно. Да и падут ли они когда-нибудь, эти оковы? Тоже вопрос. Пока же остаётся сидеть дома, заказывать еду в смартфонном аппе, выходить на редкие прогулки в город, заранее обозначая на Google maps общественные туалеты и кофе навынос, лениво проматывать на экране инстаграмовую ленту, отправляя в saved красивые картинки, которые на самом деле второй раз смотреть не будешь. Ведь правда: нынче утешают только мимолётные пустяки, не так ли? Большее мы уже и не потянем.

Верхнее изображение: Дэвид Хокни