Голый завтрак при свечах

В берлинском Музее кино и телевидения до 12 мая проходит масштабная выставка, посвящённая жизни и творчеству ветерана американской кинорежиссуры – Мартина Скорсезе. Мы предлагаем свой вариант «биографической экспозиции» – статью рижского кинокритика Вадима Агапова.

21/03/2013

Удачнее всего над Мартином Скорсезе подшутили в сериале «Клан Сопрано». Молодая мафиозная поросль толпится у входа в ночной клуб – несмотря на все понты, их не пускают. Вдруг очередь расступается, потому что приехал вип. Юрко и чуть воровато он проскальзывает мимо камеры, но мы успеваем разглядеть зачесаннные назад седые волосы и чёрные мохнатые брови. Раздаются голоса: «Скорсезе». Тут один из бандитов – самый бестолковый в целом клане – окрикивает: «Марти! „Кундун”. Мне понравилось!» Слегка обернувшись, Марти салютует и тут же исчезает за неприступной дверью клуба.

Сцена длится секунд пять, но чувствуется, что готовили её основательно. Копили яд, а потом отмеряли его на аптекарских весах и в точной пропорции смешивали с лестью.

Поддели настолько снайперски, что в двух словах и не скажешь, в чём прикол.

Кадр из фильма «Кундун»

Ведь фильмографию Скорсезе принято делить на две примерно равные группы: одну половину он наснимал для народа и для кассы, а вторую – для фестивальной вечности. Он и сам провоцировал подобную классификацию, вознося хвалы Кингу Видору, долгие годы работавшему в режиме «один фильм для студии, один для себя». Двухчасовая биография далай-ламы «Кундун» безоговорочно относится ко второй категории, а потому Криса Молтесанти, пускающего кровь по малейшему поводу, не должна была привлечь решительно ничем – ни клубящимися эпической пылью тибетскими пейзажами, ни проповедью непротивления злу насилием. Разница подчёркивается ещё и тем, что сыгравший Криса Майкл Империоли начинал кинокарьеру в «Славных парнях» Скорсезе, гангстерской саге из первой – «народной» – категории. Оттуда же в «Клан Сопрано» перебралось с две дюжины других актёров. И если учесть, что один из дружков Криса с упоением отыгрывал на бис реплику Аль Пачино из «Крёстного отца», то и от самого Криса можно было ждать чего угодно – тысячного повтора вслед за Де Ниро «Это ты мне? Ты со мной говоришь?» или тысячепервого «Что во мне забавного? Я тебе клоун, мать твою?» вслед за Джо Пеши – но только не «Кундуна».

Но как всякая хорошая шутка, слова из «Клана Сопрано» не столько паразитируют на эффекте неожиданности, сколько всё ставят на свои места. Да, без «Славных парней» не было бы «Клана Сопрано», но могла бы сама мафия просуществовать без Тибета, идеала смирения и таинства последнего искушения? Реальная – возможно, но только не та, что попадает в кадр Мартина Скорсезе.

Если Коппола в «Крёстном отце» поставил знак равенства между мафией и пережившими сексуальную революцию семейными ценностями, то Скорсезе пошёл дальше, значительно дальше. Причём по доброй воле и вполне осознанно – в отличие от Копполы, который браться за «Крёстного отца» не хотел.

Роберт де Ниро и Мартин Скорсезе во время съёмок «Таксиста»

Как бы ни хотелось ему самому казаться рубахой-парнем, сколько бы он ни иронизировал над собой, ни рисовал вместо автографов автошаржи, ни упрашивал «Зовите меня Марти» и ни травил анекдотов о съёмках, он остаётся глубоко сосредоточенным, дистанцированным от всего живого аналитиком, с фанатичной настойчивостью протаскивающим ключевые вопросы веры в любой материал, за который берётся.

Сколько бы ни импровизировали актёры на площадке – а знаменитая сцена из «Таксиста» родилась именно так – уличная шпана, которую они играют у Скорсезе, большей частью вычитана из книг и подсмотрена в старых фильмах. Принимаясь за очередной проект, он подолгу ворошит прошлые киновпечатления, заимствуя у классиков ракурсы, цветовое решение, манеру игры и её ритм.

Он мог бы в ноль воспроизвести чужой стиль, но позволил себе это, кажется, лишь однажды – в короткометражке «Ключ для резерва», снятой якобы по огрызку хичкоковского сценария. Скопирован ритм, антураж, саспенс, особенности работы с цветом, графика титров и музыкальное сопровождение. Даже лицо будущего «Менталиста» Саймона Бекера опознаётся как примета хичкоковского стиля. Но всё это не более чем забава, к тому же хорошо оплаченная, поскольку на последних кадрах фильм оборачивается рекламой какого-то испанского вина. Для серьёзных задач Скорсезе может взять у Хичкока композитора (Бернард Херманн написал саундтрек для «Таксиста», его музыка для оригинального «Мыса страха» 1962 года была использована в римейке 1992-го), но ему совсем беразличен основной приём Хичкока – саспенс, который он путает с гриффитовским способом нагнетать напряжение. Не то чтобы Скорсезе плохо различал нюансы тревожности и способы её нагнетать. Как раз напротив, в умении интерпретировать свои и чужие фильмы он обставит многих критиков. Для этого у него имеются энциклопедические познания в истории кино и умение анализировать собственные киновпечатления (этому, как явствует из «Письма к Элии», он учился с детских лет).

Кадр из фильма «Охранник времени»

И всё же наиболее обстоятельный свой фильм по истории и теории кинематографа он скромно назовёт «Прогулками по американскому кино». Возможно, тут отсылка к глубоко потрясшему его фильму Росселлини «Путешествие в Италию», а может – к словам Делёза о том, что в бесцельном фланировании по улицам киногероев 60–70-х проявился кризис образа-действия: персонажи Скорсезе равнодушно участвуют в зациклившихся на самоповторах праздниках и буднях, постепенно пропитываясь психологическими клише. И вот уже трудно определить, о чём говорят заполонившие экран штампы – о принципиальности режиссёров или об их лености.

У Скорсезе не заметно желания противостоять клише, наработанным схемам и приёмам. Он, конечно, может вставить деталь, кричащую о своём несоответствии избранной стилистике. Например, зловещую атмосферу нуара в «Острове проклятых» слегка портит легкомысленный до нелепости галстук следователя Тедди Дениелса (Леонардо Ди Каприо) – он совсем из другой оперы, скорее даже из набриолиненного мюзикла Джонни Уотерса «Плакса». И хотя этот стилистический сбой допущен намеренно, для радикального переосмысления угрюмых жанровых условностей одного яркого пятна недостаточно.

Тедди Дениелс (Леонардо Ди Каприо) в «Острове проклятых»

Пересказывая историю американского кино, он делит режиссёров на рассказчиков, иллюзионистов, контрабандистов и иконоборцев. Приммечательно, что в его классификации не хватает новаторов. Иконоборцы на их роль не тянут, они способны бросить вызов, даже разрушить систему, но не открыть новые горизонты. Контрабандисты же обладают своими оригинальными идеями, но существовать могут только под жёстким прессингом системы.

К какой категории относится он сам, Скорсезе умалчивает. Героями его фильмов часто становились бунтари. Однако по его привязанности к истории кино легко определить, что ближе всего он к контрабандистам. Вот только пришёл он в систему в то время, когда она разваливалась. Прежде чем ввозить контрабандой крамольные мысли, требовалось сначала освоить новые рынки, донести старые формы до тех, кто в 60-е вообще не ходил в кино – то есть до молодёжи, которая в те времена крамолой занималась открыто и в подтекстных нашептываниях не нуждалась. Она высказывалась прямо. В документальном фильме Скорсезе о Джордже Харрисоне Джордж Мартин вспоминает, как впервые свёл и подчистил запись The Beatles, а потом предложил четвёрке послушать и высказаться, если что не понравится. На что тишайший из битлов, не приступив к прослушке, подал голос: «Для начала мне не нравится ваш галстук». Джоржду Мартину эта наглость понравилась, хотя он и не смог объяснить, чем именно.

Скорсезе тоже её ценил, но понимал лучше. За год до фильма о Харрисоне Тедди Дениелс в «Острове проклятых» говорит почти то же самое. «Я давно хотел сказать тебе, что мне не нравится твой галстук», – вопит он, с ужасом понимая, что бунтовать против жены надо было раньше.

Пристально вглядываясь в бунтарей, Скорсезе сам предпочитал не столько выражать своё возмущение, сколько говорить о том, что ему нравится. Чем порой вызывал скандал почище любого отрицания. Многим памятно, с каким скрипом голливудский бомонд аплодировал, когда в 1999 году Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро награждали Элиа Казана почётным «Оскаром». Реабилитацией мастера Скорсезе занимался долго и методично, а потому свою главную «оскаровскую» победу одержал именно в 1999-м. Что значит получить «Оскар» в сравнении с тем, чтобы вручить «Оскар».

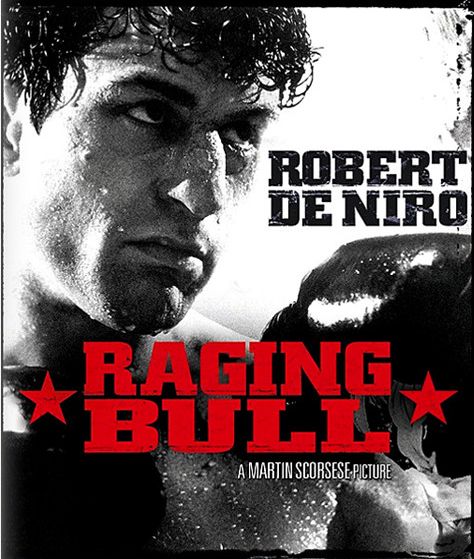

Создавая портрет бунтарей, он окружал их аурой любимых киноцитат. Только не надо путать ауру с нимбом. Любимый критик Тарантино Паулина Каэл сказала, что «Разъярённый бык» Скорсезе – биография не человека, а целого бойцовского жанра. Нимбом она может показаться лишь тем, кто не чувствует разноголосицы в стройном на первый взгляд звучании. А ведь Скорсезе намеренно выводил за кадр не один, а несколько голосов. И достигал при этом эффекта, позволившего отказаться от хичкоковского саспенса.

Чтобы двигать вперёд детективную интригу или создавать саспенс, Хичкоку требовалось подбрасывать зрителям информацию для размышления или переживания. Но вводя в игру дополнительные фрагменты паззла, Хичкок не забывал напомнить зрителям, что перспектива, из которой получено новое знание, сродни божественной. Плата за саспенс – вирус человекобожия, об опасности которого предупреждал ещё Достоевский. Хичкок тоже её осознавал, но искренне надеялся, что создаёт вакцину – ведь это всего лишь кино, безобидная прививка грёз против сыворотки правды. Скорсезе имел дело уже с совсем другой публикой.

Отношения между вымыслом и реальностью изменились. Какие бы пышные декорации ни возводил Скорсезе, как бы самозабвенно ни стилизовал картинку под уже виденные, он не мог вслед за Хичкоком повторить, что снимает лишь кусок пирога. Видимо, Куросава подметил в отношениях Скорсезе с реальностью излишнюю серьёзность, коль скоро позвал его в «Сны» на роль Ван Гога. Как Винни-Пух, вывалявшийся в грязи, не стал больше походить на тучку, так и Скорсезе, перекрашенный в радикально рыжий цвет, утратив сходство с собой, ни на йоту не приблизился к Ван Гогу. Но передать неистовство человека, спешащего пожрать реальность, пока она не пожрала его, ему удалось. Над его репликой «Я отрезал ухо, потому что его не получилось нарисовать» почти не хочется ржать.

Звёздная болезнь, сознание собственной правоты, упоение превосходством мешало зрителям 60–70-х прислушаться к авторам, самопровозглашённым авторам – к самим себе, и всем вместе разглядеть в себе и друг в друге типичные черты «человека из подполья». Показательно, что Скорсезе, долгие годы мечтавший экранизировать «Записки из подполья», в итоге ближе всего подошёл к замыслу в «Короле комедии». Герой фильма Руперт Папкин одержим идеей стать великим комиком. Он тратит столько энергии на подражание тому, как его кумир Джерри Лэнгфорд подводит публику к шуткам, что придумывать новые у Пакина нет ни сил, ни желания. Собственно, самые знаменитые реплики из фильмов Скорсезе «Это ты мне?» и «Я похож на клоуна?» – такие же подводки, которые никогда не заканчиваются шуткой, а с равной вероятностью насилием либо фразой «Ладно, я пошутил». На первый взгляд кажется, что разница между этими двумя исходами огромна, но на деле – никакой. Насилие лишь отсрочено до следующего раунда приколов, а он непременно наступит, как только герои опять начнут изнывать от скуки.

Кадры из «Короля комедии»

К чередованию скандалов и затиший между ними кино Скорсезе не сводится. Из обозначенного Делёзом кризиса он ищет выход. Для чего внимательно исследует его корни. И находит в национальных особенностях американцев. Мифология фронтира, захвата новых земель, просвещения всё большего количества сирых и убогих – вот откуда берут начало такие несхожие на первый взгляд черты, как садизм и благотворительность, бескорыстие и нарциссизм, паранойя и кристальная ясность ума, новаторство и жажда наживы. Задеть этот корень – значит прослыть антиамериканцем, обречь себя на кассовые убытки и в итоге самолично вышвырнуть себя из професии, как до Скорсезе сделали уже многие кумиры 70-х. Он избрал другой путь – доводить двусмысленность происходящего на экране до невыносимой степени. Его парадоксам не хочется рукоплескать, как изысканным остротам Уайльда. Тут не клоуны собрались, тут даже короли комедии шутить не намерены.

Насаждать двусмысленность Скорсезе умеет разными способами. С помощью музыки, например. В самом первом полнометражном фильме «Кто стучится в дверь ко мне?» он в ритме рок-н-ролла панорамирует убранство католического собора. То ли хотел подчеркнуть, что в рок-музыке тоже есть что-то сакральное, то ли высвободить инфернальную витальность в роскошных статуях. Сдвоенные цитаты или детали, нагруженные двойными и зачастую противоположным смыслам – его конёк. В том же «Кто стучится в дверь ко мне?» девушка ставит на стол свечи, чтобы придать свиданию больше романтики, а заодно и преподать урок хороших манер кавалеру с улицы. Но тот останавливает интеллектуалку: они же из церкви, не понимаешь?

В мире Скорсезе всё двоится и выворачивается наизнанку: ангел может оказаться посланником сатаны, чемпион по боксу – легкоранимым садистом, римейк «Мыса страха» Дж. Ли Томпсона – оммажем Хичкоку, биография далай-ламы – хитом в клане головорезов, свой среди своих – чужим среди чужих. Оттого его любимым приёмом становится раздвоение закадрового голоса. Кто нам рассказывает историю «Славных парней»? Мы так привыкаем к закадровым комменатриям Рэя Лиотты, что не замечаем, как его сменяет совсем другой голос. А в «Казино» размеренного закадрового Де Ниро то и дело перебивает говорок Джо Пеши. Авторская позиция расслаивается, вместо всеведения – вброс разрозненных и зачастую противоречащих друг другу сведений. Приём не нов, образ «Гражданина Кейна» тоже кроили из обрезков, но Скорсезе последовательно доводит его до ереси, а главным в его творчестве становится предательство – не только как тема, но и как эстетический приём.

Кадр из фильма «Казино»

Из документального фильма Скорсезе «Письмо к Элии» вытекает, что Казан потому и достиг величия, что нанёс себе неизлечимую рану, предав товарищей ради любимого дела. Да и предавал не только он. «Цвет денег» показывает, как предать можно из любви и сострадания. А поставлен фильм как сиквел «Бильярдиста», которого Роберт Россен смог поставить лишь после того, как выдал товарищей по партии. Да и волшебник из Оз, если задуматься, тоже был предателем. Но без его мошенничества Дороти и её друзья никогда не получили бы того, что у них всегда было. Скорсезе вспоминает сказку об Оз в десятке своих фильмов, но не потому, что оправдывает предательство, а потому, что видит его структурную необходимость, если мы не хотим замкнуться в бесконечной паранойе фронтира. К «Трём версиям предательства Иуды» Борхеса Скорсезе добавил четвёртое оправдание, но по понятным причинам не стал его формулировать в словах. В детстве он мечтал стать священником, потому что был слишком слаб, чтобы идти в мафию, а других опций Малая Италия в те годы не предоставляла. «Управлять казино – это всё равно что продавать людям мечты за наличные», – выдаёт своё кредо Сэм Ротштейн и навязывает зрителям параллель между игорным бизнесом и фабрикой грёз. Многие решили, что всё радикально изменится, если начать производить на фабрике что-то другое – смыслы, концепты, драйв или славу. Скорсезе же решил просто повысить ставки, чтобы любые деньги показались резаной бумагой Изумрудного города. Кино позволило ему обратиться к пастве без проповеди, а потому – избежать ереси, по-протестанстки искупая грехи на грязных улицах и оставаясь при этом католиком, убеждённым, что к обретению себя нельзя идти в одиночку.

Так бывает: только что вытягивал пациента из пасти безумия, а всего через миг в прищуре его насмешливых глаз мелькает отражение Иуды. Оно твоё? Ведь больше здесь никого нет. Спокойно, никто не собирается его распинать. И никто не нуждается в спасении. Но кто говорит тебе: «Помоги нам вылечить тебя»? Кто, если оба закадровых голоса, что долго вели тебя, внезапно умолкли?