Женское рукоделие дадаистки Хёх

11/02/2014

«С голубым моноклем ангела они окопали внутреннее пространство за двадцать су единодушного признания»

«Манифест дада 1918 года» (Тристан Тцара)

Ничто так не стареет, как продукция художественного авангарда. Странные рисуночки на пожелтевшей от времени бумаге, выцветшие коллажики из допотопных газет и журналов, бессмысленные штучки, похожие на детские игрушки, обычно деревянные или железные (то есть сделанные из весьма несовременного материала) – всё это похоже на культурный мусорок, который копится в подвале провинциального краеведческого музея, пока новый завхоз не заявится туда с уборщицей в синем халате; они молча постоят над пыльной грудой, завхоз недовольно покачает головой и распорядится убрать хлам к чёртовой матери. Через час музейные закрома будут сиять чистотой, ожидая накопления нового хлама.

Авангарду часто тыкают в лицо этим его свойством – устаревать быстро и безо всякой надежды на будущую жизнь. Мол, жалкие авангардистские побрякушки не выдерживают необратимого хода беспощадного времени, которое расставляет всё по местам, отделяет овец от козлищ, романтического безумца Ван Гога от жуликоватого шахматиста Дюшана, почти народную Гончарову от антинародного Бурлюка. Всё, кроме них, осталось, всё так или иначе актуально сегодня – и салонный Семирадский, и ориентальный Жером, и импрессионист Моне (кто, как не он?), и маринист Айвазовский, и даже модернисты – от меланхолического Кирико до протеического Пикассо. Вот народ ломится поглазеть на Дали. Вот очереди на прерафаэлитов. Вот – хоть это и странно, но что поделать! – ажиотаж вокруг Кандинского. Всё так или иначе созвучно современному сердцу, соразмерно сегодняшнему взгляду. Только авангардистские штучки навсегда похоронены в миллионерских коллекциях и университетских архивах – ими спекулируют, ими клянутся, на них ссылаются, но, по сути, за пределами аукционной стоимости они никому не нужны. Это ли не доказательство творческого бесплодия, оторванности от эстетических нужд рода человеческого, просто глупости самих авангардистов, приправленной, впрочем, изрядной долей хитрости (глупость и хитрость ведь прекрасно уживаются рядом)?

Нет ничего глупее и хитрее этого утверждения. Люди, говорящие так, не знают истории, считают «искусство» набором прекрасных (и не очень) артефактов, больны прискорбным отсутствием рефлексии, да и просто не умеют мыслить логически и последовательно. Иногда от них можно даже услышать непристойное слово «красиво». Их эстетические представления носят исключительно буржуазный характер, замаскированный под рассуждения об «имманентности искусства», что предполагает веру в ещё более пошлую концепцию «вечных ценностей, неподвластных ходу времени». Такие люди считают, что «большие художники» создают «большое искусство», «маленькие» – «маленькое», всё это должно быть развешано в музеях и галереях и снабжено соответствующими ярлыками, указывающими на разную степень важности данных артефактов. А ещё они считают, что есть «настоящие художники» и есть «ненастоящие», то есть импостеры. Например, авангардисты.

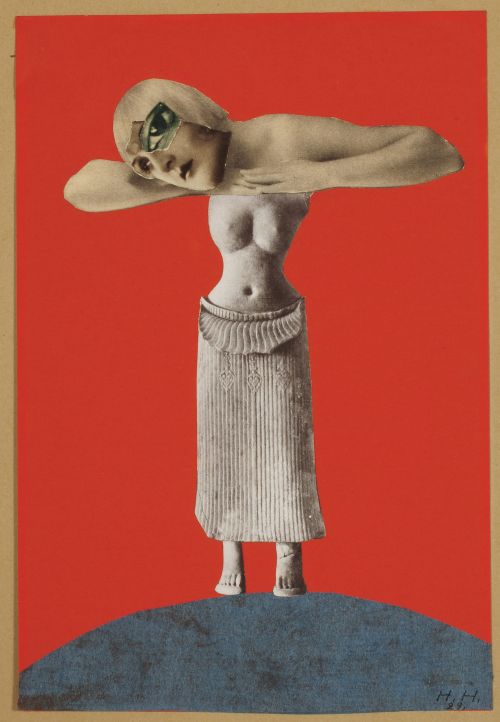

Aus der Sammlung: Aus einem ethnographischen Museum (From the Collection: From an Ethnographic Museum). 1929. Коллаж, гуашь по бумаге. 26 x 17,5 см. Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh

Меж тем само явление художественного авангарда, формирование этого передового отряда модернизма было актом сознательного отрицания и разрыва с вышесказанным. Сам военный термин «авангард» подразумевал странный – и в каком-то смысле обречённый – характер этого армейского подразделения. Авангард движется по неисследованной территории, он первым вступает в бой с противником, ещё не имея представления о его численности, он первым испытывает на себе мощь врага, чем больше он теряет солдат, тем понятнее главнокомандующему армии, с кем конкретно ему придётся иметь дело. В каком-то смысле чем большие потери понесёт авангард, тем больше шансов на успех во всей кампании, ибо знание – сила, а знание о противнике пропорционально ущербу, нанесённому авангарду. В этом смысле авангард обречён. И не только в этом. Какие бы чудеса героизма ни демонстрировали его бойцы, всё будет оттеснено на второй план результатами решающей баталии. Очень редко кто помнит о судьбе авангарда. Что там случилось с теми, кто вступил в первые стычки перед Каннами? Азинкуром? Полтавой? Фонтенуа? Аустерлицем? Сталинградом? Молчание; только специалисты по военной истории могут свидетельствовать об отправленных в разведку боем частях и подразделениях, но кто же читает книги специалистов по военной истории, кроме самих специалистов по военной истории?

Более того, авангард ведёт военные действия не так, как основная армия. Его задача – быть агрессивным, наглым, нахальным – но при этом и рефлексивным, так как задача его не столько убить как можно больше врагов, сколько узнать как можно больше о враге и даже каким-то образом наметить повестку будущего сражения или даже будущей кампании. Авангард имеет дело с незнакомым – страной, территорией, противником, потому его участь, с одной стороны, зависит от того, насколько удачно он добудет сведения, знания, а, с другой, как никто он подвержен колебаниям Фортуны. Авангард находится в критической точке пересечения рационального и иррационального, закономерного и случайного – плюс, конечно, бойцов авангарда берут в плен гораздо реже, чем солдат главной армии.

Оттого жизнь и персона авангардиста гораздо интереснее таковых обычного рядового и командного арт-состава. Авангардист пережил то, что другие не нюхивали, он пожертвовал собой ради успеха всего предприятия, понимая, что о нём мало кто вспомнит. Он действовал иным способом, нежели другие – но при этом оставался в рамках целого, он не партизан, а солдат регулярных войск. В какой-то момент авангардист очень нужен, от него зависит многое – но потом, если он выжил, на него (если не забыли вовсе) смотрят с большим недоумением.

Самый сложный (и интересный) вариант, когда боец авангарда – женщина. Военная терминология предоставляет очень мало места для феминизма. До недавнего времени война была сугубо мужским делом (забудем на время об амазонках), соответственно, женщины ждали мужчин дома – или же сопровождали их в поход, предоставляя воинам услуги самого разного свойства – от гастрономических до сексуальных. За последние сто лет ситуация здесь сильно изменилась, однако тезаурус устава остаётся прежним. К тому же художественный и литературный авангард появился как раз сто лет назад, так что судить его надо, исходя из тогдашнего социокультурного контекста. А судить тут есть что. В рядах авангардистов были женщины (вспомним хотя бы Елену Гуро), но процент их был ничтожен даже по сравнению с процентом женщин-художников и литераторов в предшествовавший период, да и количеством современниц, придерживавшихся более конвенциональных эстетических взглядов. Джейн Остин, сёстры Бронте, Жорж Санд, Наталья Гончарова, Берта Морисо, Джорджия О'Киф, Анна Ахматова, кого тут только ни упомнишь. Причин этого, как мне кажется, две. Прежде всего, милитаристский дух художественного авангарда удачно сочетался с мачизмом; авангардисты бунтовали против общества модерна (а на самом деле нащупывали его дальние границы), против тогдашней современности, важной частью повестки дня которой была как раз борьба за равноправие женщин. Футуристическая утопия (хотя это ещё вопрос: был ли футуризм авангардом или же радикальным вариантом модернизма?) сочеталась в авангарде с тяготением ко всему архаичному. «Современными» (а значит, разделяющими взгляды на активную роль женщин в западном обществе) были модернисты, авангардисты же вообще мало интересовались этими вопросами. Да, их сопровождали жены и подруги, да, они очень по-детски любили поговорить о сексуальной свободе и даже грезили об оргиях (бывший авангардист Арагон однажды признался модернисту Бунюэлю, что хотел бы поучаствовать в оргии. Бунюэль, отличавшийся довольно прямым и грубым нравом, ответил: «То есть ты просто хочешь, чтобы тебя трахнули?». Модернисты – взрослые, авангардисты – дети), но артистический промискуитет был всегда, а феминизм – продукт последних полутораста лет. Вторая причина коренится в социальных и гендерных условиях возникновения художественного авангарда перед и в ходе Первой мировой. Авангард в каком-то смысле был истерической реакцией на войну, причём наиболее сильная реакция возникла у тех, кто больше рисковал быть убитым – у мужчин. До войны они предчувствовали, что могут погибнуть, во время войны – знали, что могут погибнуть, после 1918-го не могли поверить, что остались живы, в то время как привычный мир вокруг них (и многие их друзья) – мёртв. Женщинам, в силу их социального статуса (да и культурного тоже), была уготована иная роль – были, конечно, исключения, но немного. Об одном из таких исключений ниже пойдёт речь.

Интересно, что в Европе Вторая мировая не породила великого «мужского» авангарда, хотя бы отчасти сопоставимого с футуризмом или дадаизмом. Связано это с изменением самого характера войны. Первая мировая велась армиями одной коалиции против армий другой. Мирное население, хотя и было тогда затронуто военными действиями – но не более того (даже менее, учитывая предшествовавшую международную работу по «гуманизации» войны – она, впрочем, шла параллельно с появлением всё более эффективного, массового оружия). Вторая мировая была тотальной войной, в которой между солдатом и гражданским разницы не проводилось. Военные действия велись против всего народа, включая женщин, стариков и младенцев. Я имею в виду не только холокост или ГУЛАГ, другие страны-участники тоже методично и сознательно уничтожали мирное население – достаточно вспомнить Дрезден или Хиросиму. Мужская истерика по поводу несовершенства мира, который чуть было не убил их в окопах, в таких условиях выглядела бы смешным декадансом. После Второй мировой искусство, модернизм приобрёл совершенно иные социопсихологические и гендерные основания.

Ханна Хёх родилась в Готе в 1889-м, умерла на 89-м году жизни в Берлине. Почти не покидала Германии, кроме трёх лет, проведённых в Гааге, и некоторого (небольшого) времени в Париже. Училась в Школе прикладного искусства в Берлине, в молодости работала в издательствеUlstein Verlag, в основном в тамошних популярных журналах. Считается самой известной дадаисткой. Мастер коллажа, который сама она называла «фотомонтажом» (в отличие от нынешнего значения этого слова, Хёх называла так коллаж, элементами которого были журнальные и газетные фото). Подруга знаменитого дадаиста Рауля Хаусмана, потом – писательницы Тил Бругман, в 1938–44-м – замужем за пианистом Куртом Маттисом. В годы нацизма дадаистское прошлое исключило Хёх из числа художников, которым было разрешено заниматься своим искусством, выставляться и проч. Хёх, впрочем, не тронули: военные годы она прожила в собственном доме под Берлином. Ханна Хёх рисовала и делала «фотомонтажи» вплоть до самой своей смерти. Сегодня художницу знают в основном специалисты, хотя и «забытой» её назвать сложно. Большая выставка (первая в Британии) её работ проходит сейчас в знаменитой лондонской Whitechapel Gallery.

Может быть, я ошибаюсь, но именно дадаизм (и шире, определённая часть художественного авангарда первой четверти прошлого века) открыл для арт-интереса мир обыденных вещей. Заметим, не «изображений вещей», а именно их самих: инструментов, домашней утвари, писсуаров, газет и журналов; при этом, что очень важно, мир вещей серийно произведённых, предельно неиндивидуализированных (и в этом отличие этого интереса от, скажем, фламандских бытовых живописцев XVII столетия, где каждый горшок, каждый бокал, каждая ваза или занавеска имеет свою индивидуальную физиогномию – ибо произведены руками, а не машинами на конвейере). Выставляя эти вещи какreadymade, перемешивая их и их элементы в коллажах, дадаисты, как это ни странно звучит, наделяли их некоторой персональной сущностью, содержанием и значением, которого те были лишены. Не забудем, эти художники работали руками в эпоху машинного производства. Всё, до чего касались руки Швиттерса или Хёх, становилось если не «ручным», то со-масштабным человеку. Фактически перед нами скрытый проект гуманизации модерного мира, реализовывавшийся под прикрытием таких, например, описаний: «Дадаизм как борьба, как полемика – протест художника против филистерского идеала образования, который видит во всеобщей школьной повинности вершину всех усилий культуры; месть, которой художники платят буржуа за то, что тот всегда заставлял их голодать и страдать и всегда желал склонить их под ярмо своей тупости, потребительского образа жизни и воззрений на жизнь; кнут, которым он изгоняет его из своего комфортного поля сибарита... Дадаизм – стратегия, с её помощью художник хочет передать бюргеру своё внутреннее беспокойство, которое никак не позволяет ему привычно засыпать, стратегия, с помощью которой он стремится растормошить каталептика к новой жизни, применяя внешние раздражители, способные заменить ему нехватку внутреннего порыва и кризиса. Бюргер теряется перед таким напором; у него нет ничего, за что можно было бы уцепиться, нет даже слова, ибо Дада – ничего не означает» (Удо Руксер). Впрочем, кое-где дадаисты проговаривались о том, чем на самом деле занимались – и здесь опять (как до того у реалистов и символистов, а потом у сюрреалистов) вылезает прилагательное «реальный»: «Итак, что же есть дадаизм, который я представляю сегодня вечером? Он хочет быть фрондой великих интернациональных движений в искусстве. Он – мостик к новой радости обладания реальными вещами» («Первая дада-речь в Германии, которую Р.Хюльзенбек держал в феврале 1918 года»). По сути дела, здесь говорится об изъятии безликих машинных вещей из рутины автоматизма с тем, чтобы дать им возможность обрести новое значение, пусть и случайное – что сближает дадаизм с русским формализмом, со Шкловским и понятием «остранения». И там, и там задачей является прорыв к реальности, мистифицированной буржуа, его рутиной и конвейерным укладом жизни, только формалисты были уверены, что возвращают вещам (как «большим», так и «маленьким») их «истинное», «настоящее» значение. Дадаисты же, хотя и были в авангарде, оказались скромнее – они прощупывали возможность того, как вообще можно вести себя с вещами индустриального мира, они не претендовали на открытие «настоящей, закономерной» реальности – только хаос, только случай. Промышленный конвейер привёл к конвейерной окопной смерти в Первой мировой, давайте сломаем его и посмотрим, как забавно будут выглядеть его детали россыпью, прихотливо взятые в разных комбинациях с другими вещами, лишённые технологической телеологии.

Für ein Fest gemacht (Made for a Party). 1936. Коллаж. 36 x 19,8 см. Collection of IFA, Stuttgart

Всё вышесказанное верно для большинства дадаистов, к примеру – для раннего Курта Швиттерса или для Йоханнеса Баадера. Это был мужской, мейнстримный (если в данном случае можно говорить о мейнстриме) вариант дадаизма. Ханна Хёх пришла к авангарду из другого отправного пункта – и потом двигалась своей дорогой, не привлекая особого внимания. Тем ценнее проследить её маршрут.

Этой отправной точкой было женское рукоделие, вышивка и мир дамских журналов. Хёх училась прикладным искусствам, то есть художественному ремеслу – и любопытно отрефлексировала его в своих теоретических текстах и арте. Собственно, она попыталась – исключительно тонко и умно – превратить нужду в добродетель. «Нужда» – «место женщины в традиционном буржуазном обществе», где-то между кухней, детской и гостиной, где она коротает время до возвращения мужа со службы за вышиванием. Ханне Хёх не нужно было прорываться к реальности машинных вещей; получив образование (как сегодня сказали бы) «дизайнера» (тогда это означало навыки ремесленника), она исходила из того, что вещи следует изготовлять собственноручно. Среди ранних (1910-е) работ Хёх – вышивки и эскизы к вышивкам, а на стене Whitechapel Gallery можно прочесть вот такой её пассаж: «но вы, ремесленники, современные женщины, понимающие, что ваш дух проявляется в ваших работах, приверженные борьбе за ваши права (экономические и моральные), те, кто уверен, что чувствует под ногами твёрдую почву реальности, по крайней мере вы должны знать, что ваша вышивка есть документация вашей эпохи!» («О вышивке», 1917–1918 годы). Конечно, это ещё не вполне дадаизм, здесь много от belle epoque с её культом рукодельного, доиндустриального ремесла; цитату сопровождает, помимо вышивки и эскизов, целая серия очень красивых, на полпути от сецессиона к авангарду, линогравюр. Среди них – первый коллаж Хёх «Белое облако», украшенный вырезками из журналов и газет. Пока этот коллаж (и ещё несколько образчиков жанра, где – что примечательно – использованы и куски расшитой ткани) затерян среди типичных для того времени средненьких абстрактных акварелей, но время этого жанра у Хёх ещё придёт.

Рауль Хаусманн и Ханна Хёх

Перелом наступает в 1916-м, когда Ханна Хёх знакомится с Раулем Хаусманном и входит в круг тогда ещё будущих дадаистов. До разрыва с Хаусманом (1922, впрочем, и потом она поддерживала тесные связи с некоторыми бывшими соратниками по подрыву устоев) она активно участвует в деятельности движения, сталкиваясь, впрочем, с чистым мачизмом этих патентованных анархистов – от неё требовалось главным образом подносить кофе и бутерброды во время дадаистских встреч. Хёх часто работает в этот период с Хансом Арпом, Швиттерсом, однако её мало замечают – и, что любопытно, не только современники, но и потомки. К примеру, в 1920 году Хюльзенбек, Хаусман и Баадер отправились рассказывать про дадаизм в Чехословакию. Современный российский историк искусства М.Изюмская описывает в отличном сборнике «Альманах Дада» это турне (успешное и скандальное, как и почти все мероприятия дадаистов – достаточно вспомнить, что, оказавшись в Теплице, Баадер направился в бордель, где потратил все свои деньги, после чего сбежал, прихватив общие средства дадаистской кампании и даже их рукописи. В результате в Праге Хаусману и Хюльзенбеку пришлось импровизировать перед почти трёхтысячной аудиторией), умудрившись вообще не упомянуть, что трёх скандалистов мужского пола сопровождала Ханна Хёх.

Ohne Titel (Aus einem ethnographischen Museum). (Untitled [From an Ethnographic Museum]). 1930. Коллаж. 48,3 x 32,1 см. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg. Фото: Maria Thrun

Этой оплошности – естественно – избежали кураторы Whitechapel, которые в «пояснялке» связывают гендер с более прямой, нежели у других дадаистов, политической ангажированностью Ханны Хёх: «Единственная женщина, ставшая известным участником берлинского дада; фотомонтажи Хох каннибализировали образы популярной культуры, причём объектом её сатиры были не только политические фигуры того времени, но и гендерное неравенство и сексуальные стереотипы». Действительно, серия её политических коллажей, критикующих германского президента Фридриха Эберта, военного министра Густава Носке, драматурга Герхарта Гауптмана, финансовых тузов Веймарской республики и так далее, – очень непохожа на, к примеру, коллажи Швиттерса. Швиттерс создаёт совершенно новую художественную реальность, элементы его коллажей теряют связь с контекстом своего происхождения; у Хёх это не так. У неё, скорее, не хаотические дадаистские коллажи, а прямые политические или социальные месседжи, карикатуры, только сделанные особым способом, надо сказать, прямым и незатейливым. Герои/элементы коллажей Хёх являются в этих произведениях вместе со всей свитой смыслов своего происхождения, окружения, истории. Эти коллажи действительно смешные; перед нами чистая политическая сатира, даже не столько злая, сколько дистанцированная. Автор не неистовствует, не истекает желчью, а просто указывает на то, что, мол, стоит объединить торс вот этого животного с головой вот этого политика, то получится не только комично, но и… верно, что ли. В этом подходе есть что-то от того, как судит жителей своей деревни мисс Марпл. Вообще в европейском авангарде очень сложно отличить удачную банальную шутку от революционного художественного жеста. Среди авангардистов немало шутников, даже зубоскалов – вполне теоретически невинных. Кем, к примеру, был Василиск Гнедов? А, да простят меня Боги, не счесть ли нам Маяковского просто шутником (довольно неуклюжим)? Ханна Хёх в своих политических коллажах именно шутила – просто, но тонко. Не как Маяковский.

Она двигалась своей дорогой, медленно, настойчиво. Пробовала себя в разных областях – и не всегда удачно; к примеру, выставленные вWhitechapel Gallery эскизы костюмов к дадаистскому проекту Anti-Revue (серия музыкально-декламационных представлений, затеянная вместе со Швиттерсом и композитором Хансом Хайнцем Штукеншмидтом) выглядят вполне миленько, но не больше. Здесь ученица Школы прикладного искусства явно взяла верх над революционным художником. Первая персональная выставка – в Гааге, в 1929-м, когда Хёх было уже сорок (наверняка её партнёр Тил Бругман постаралась). Но чем старше становится Ханна Хёх, тем интереснее её работы – оммаж дадаизму исчезает из них (он и до того не носил обязательного характера), зато явственнее проступают базовые конструкции её художественного мышления. К примеру, серия коллажных «портретов» середины – второй половины 1920-х, которые уже ближе к сюрреализму, но границу, отделяющую её от этого главного модернистского движения того времени, Хёх предусмотрительно не переходит – иначе она затерялась бы среди этой многочисленной группы исключительно одарённых, исключительно громких, исключительно трудолюбивых людей. Её коллажные портреты – именно «портреты», обретшие – несмотря на авангардистскую (пока ещё авангардистскую) технику, в которой исполнены, – психологическую глубину. Эта серия вообще производит странное и очень сильное впечатление: да, «психология», но психология, погребённая в той, закончившейся межвоенной истории, в своём времени, как, к примеру, там же похоронен немецкий киноэкспрессионизм. Глядя на портретные коллажи Хёх, кажется, что тогда у людей были просто другие эмоции, другие чувства, нежели сейчас. В каком-то смысле перед нами идеальное произведение авангардистского искусства – если помнить о свойстве авангарда быстро устаревать.

Staatshäupter (Heads of State). Коллаж. Фотомонтаж. 16,2 x 23,3 см. Collection of IFA, Stuttgart

То, что произошло с искусством Ханны Хёх потом, должен описывать другой автор, настоящий арт-критик, а не обычный историк, как Ваш Покорный Слуга. Дальше Хёх делала почти исключительно маленькие шедевры – маленькие не по размерам, а по интенции быть небольшими и скромными. Уходя в одиночество, прячась от Гитлера и его мерзавцев, укрываясь от союзнических бомб, неспешно возвращаясь в мир после окончания войны, спокойно живя все долгие послевоенные тридцать с лишним лет, Ханна Хёх делала вещи, уже никак не связанные с актуальными художественными течениями. То есть она продолжала мастерить вроде бы то же самое – коллажи, плюс рисовала и что-то ещё, но исчез контекст, который сообщал её работам «большой» смысл, как выяснилось, совершенно им чужой. Зато «маленький» смысл оказался несокрушимым и художественно плодотворным. Ещё в тридцатые Хёх сделала удивительный цикл «Из этнографического музея», по легенде – после того, как она вместе с Бругман посетила подобное культурное заведение. В её коллажах, однако, представлены не чужие расы и народы, а выставлена сама идея женщины как объекта этнографического интереса, женщины как «чужого», как «дикаря», которого разглядывают, изучают, приучают, подчиняют и воспитывают. Впрочем, тут есть, кажется, ещё один любопытный разворот, связанный с бисексуальностью Хёх и с фактом, что она посетила этнографический музей вместе с Тил Бругман. Перед нами мир исключительно женский, безо всякого намёка на мужчин, соответственно, здесь отсутствует и главная господствующая тогда женская гендерная роль – матери, домохозяйки, супруги. Работы этого цикла сексуально амбивалентны; совершенство составляющих коллажи фотографий частей женских тел радует взор как мужчин, так и женщин совершенно разной сексуальной ориентации – причём совершенно по разным причинам.

Пересиживая (и пересидев) нацизм и войну в своём домике под Берлином, Ханна Хёх из авангардиста окончательно превращается в художника вне времени и стилей. В Whitechapel Gallery представлены две её персональные стратегии последних тридцати с лишним лет жизни. Прежде всего, она собиратель свидетельств рухнувшего в конце тридцатых мира; доказательство тому совершенно удивительный артефакт – собранный Хёх альбом фотографий из межвоенных журналов. Картинки соседствуют здесь безо всякой объясняющей схемы, почти случайно, по сути, перед нами ещё один коллаж, только в качестве элементов использованы целые иллюстрации, а результатом их совмещения становится книга, а не картина. Мир немых образов, совершенных (фотографии взяты из популярных изданий того времени), гладких, замкнутых в своей отдельности, довольно холодный мир, ускользающий от своего страшного прошлого (Первой мировой) и страшного будущего (Второй мировой). В каком-то смысле Хёх возвращается здесь к классическому дадаистскому подходу – используются массово произведённые ненужные сейчас вещи (в данном случае образы), а результатом становится сообщение этим вещам новой реальности, смысла. Только в данном случае этот смысл носит чисто исторический характер – в чём дадаисты, конечно же, никогда замечены не были.

Вторая стратегия «поздней Хёх» – создание невероятно красивых (ну вот я и использовал это слово!) коллажей, нефигуративных абстрактных ландшафтов, где элементы играют уже совсем иную роль, схожую с тем, что можно увидеть на некоторых работах Швиттерса. В последнем случае элементы коллажа теряют свою «самость», свою историю, становятся просто мазками, пятнами цвета, линиями, с помощью которых делается совершенно фантастический, спиритуальный, какой-то марсианский пейзаж. Это принципиально а-человеческое искусство есть ответ Хёх на ужасы своего времени: без людей гораздо лучше, гораздо прекраснее. Невозможно не согласиться с этим месседжем. И лучше, и прекраснее.

«Где же критика буржуазного общества? Где анархический бунт? Это просто капитуляция бойца авангарда», – скажете вы. Позвольте. Скандализировать обывателя после нацизма – дурацкое занятие. Никакая это не капитуляция, отнюдь. Победа, полная победа. Выжить, сохранить и отрефлексировать свой опыт передовых боёв и набегов на вражескую территорию, не сдаться, остаться собой, став совершенно другой – вот триумф Ханны Хёх. Как и её былой соратник Курт Швиттерс, она выиграла свою партию у истории двадцатого века, переведясь из авангардного эскадрона в небольшой отряд ангелов, которые несут тихий караул у бастионов этого печального мира.

P. S. На выставке есть странный экспонат, разгадать который я так и не смог. В центре одного из залов, в витрине – большой акварельный портрет Ханны Хёх, написанный Раулем Хаусманом. Средненькая модернистская работа времён первой четверти XX века, казалось бы, ничего особенного. Разве что вот два обстоятельства. Первое – это ню. Второе – портрет не стоит, а лежит (!) в витрине на чёрной столешнице, под стеклом (и сам портрет в раме под стеклом же, так что голую Хёх отделяет от зрителя целых два стекла). Спящая красавица в хрустальном гробу? Белоснежка и дадаистские гномы? Что хотели сказать идеологически выдержанные кураторы Whitechapel Gallery, на что намекали?

Хочется верить, что в другом, идеальном мире отношения между бандой дадаистов и Белоснежкой Хёх могли бы строиться вот таким образом