В нас всех звучат «самошумы»

Разговор с писательницей Ингой Гайле об одной важной выставке, которую можно посмотреть (а также почитать и послушать) в Риге в этом октябре

«Я хотела перемен в своей жизни, мне это было необходимо. Я помню, как однажды, стоя в пробке на мосту, разговаривала сама с собой и в отчаянии сказала: неужели действительно мне нужно заболеть, чтобы наконец-то изменить свою жизнь. У меня не хватало смелости что-либо изменить самой, да я и недостаточно сильна, чтобы сама себя изменить. А потом произошло это…» «Через несколько дней после операции я отчаянно ждала момента, когда я наконец что-то пойму, когда на меня снизойдёт то откровение, о котором потом можно сказать: „теперь я на всё смотрю по-другому”. Но я ничего не чувствовала и не понимала. Никакое пережитое потрясение не гарантирует того, что мы станем умнее, сильнее. Мы можем прожить всю свою жизнь, да и так и остаться дураками». Это цитаты из дневника, который Паула Тисенкопфа, молодая успешная женщина и мама малышки Анны Луизы, вела в 2020 году. В начале этого года ей поставили диагноз – «рак». Операция у неё прошла 25 марта, «всё это происходило в самом начале объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации, когда все были в полном ауте».

Фото: Марис Лочмелис

После этого последовали сеансы химеотерапии, Паула осознавала, что ей предстоит лишиться волос, и решила не ждать этого, обрезать их по своему собственному выбору и задокументировать это. А ещё она совершала долгие прогулки вдоль моря и наговаривала на диктофон свои мысли и эмоции. Из всего этого сейчас, когда Паула уже закончила свой курс и заболевание перешло в стадию ремиссии, постепенно выросла выставка «Paštrokšņi» («Самошумы»), которую можно посмотреть на Баложу, 20а – в только что отреставрированном совладельцами Madara Cosmetics Улдисом Илтнерсом и Лотте Тисенкопфой-Илтнере (сестрой Паулы) доме, построенном известным латвийским архитекторов Эйженом Лаубе в 1924 году. Компания Madara поддержала и саму аудиовизуальную выставку, «посвящённую опыту проживания болезни», которая открыта здесь до 24 октября. Вход на выставку – за пожертвования. Все полученные средства будут направлены благотворительному фонду Rozā vilciens, который помогает женщинам, столкнувшимся с раком груди.

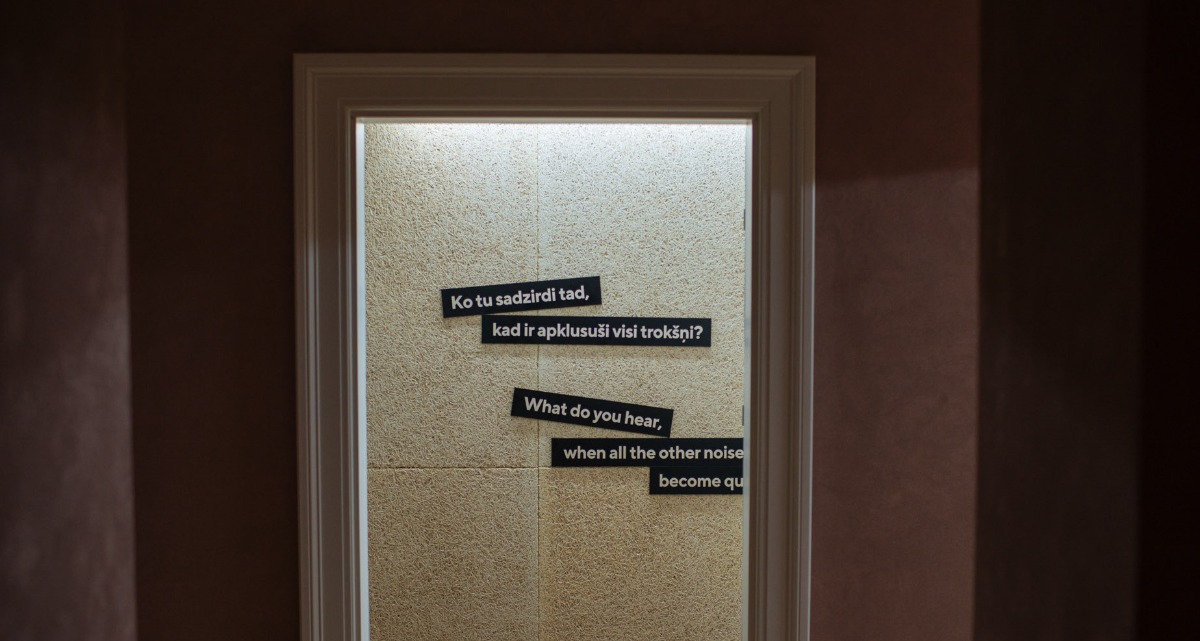

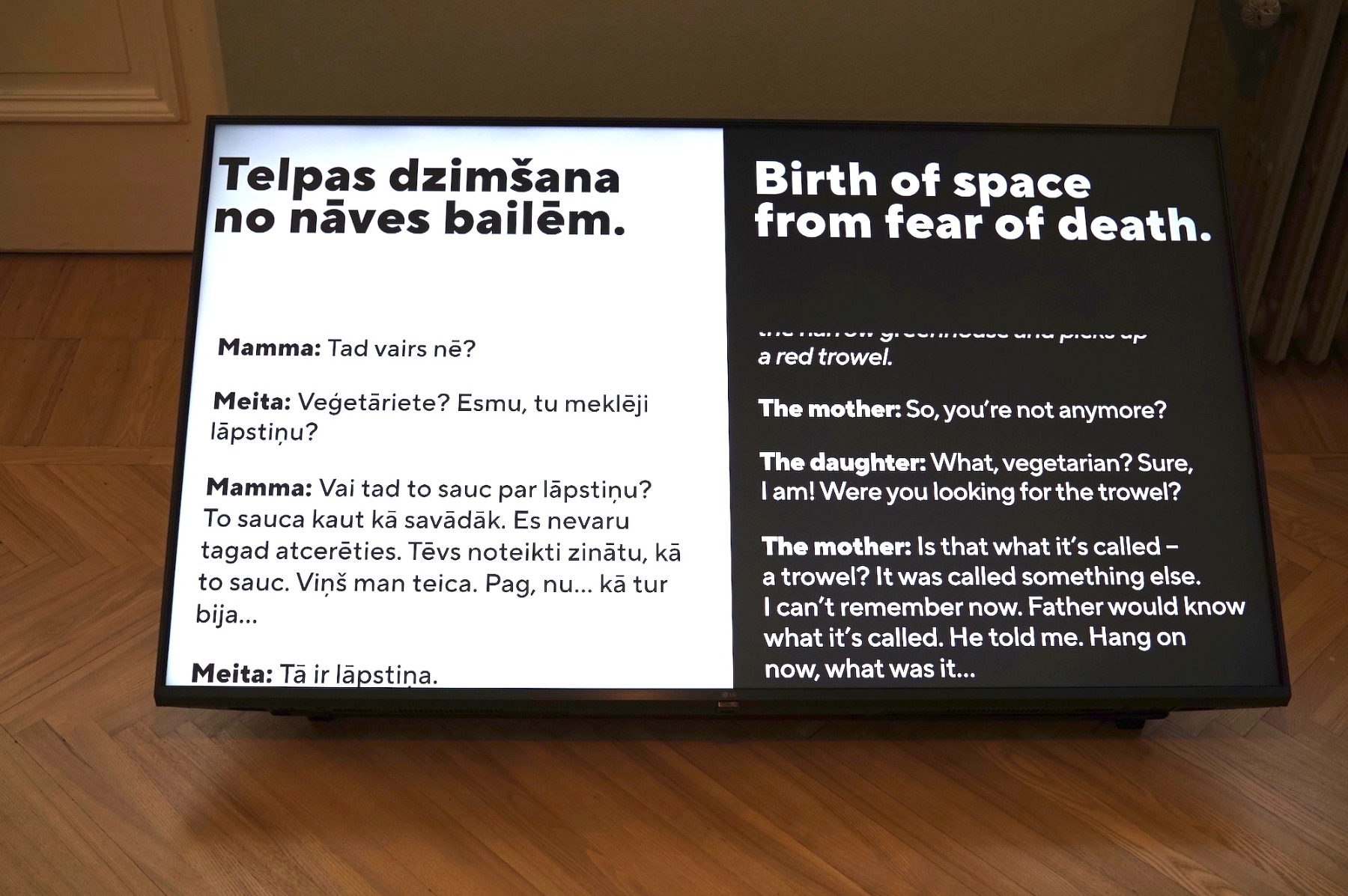

Фрагмент экспозиции

Опыт Паулы Тисенкопфы переводила на художественный язык целая команда: в неё вошли куратор Кристине Лининя, видеохудожник Роландс Бриедис, фотограф Марис Лочмелис и дизайнер Татьяна Райчинец. А сконцентрировать, выстроить в особой драматургии её слова, мысли и эмоции помогала известная латвийская поэтесса и литератор Инга Гайле. Инга – автор, для которого этичность и честность – принципиальные для творчества характеристики. Она не боится передачи в своих текстах драматического опыта, не боится высказывать вещи, которые могут у кого-то вызвать неприязнь, – если она сама считает важным и необходимым их сказать. Кажется, это действительно идеальный выбор человека, «работающего со словом», для этого проекта. Мы поговорили с Ингой в дворике Калнциемского квартала уже после того, как я посмотрел эту небольшую, но плотно насыщенную переживаниями и смыслами выставку. Светило солнце, дул ветер, продолжалась жизнь. А кто-то именно в этот момент переживал самые непростые секунды своей жизни, когда подозрения и страхи обретают форму врачебного заключения.

И.Г.: Когда Пауле поставили этот диагноз, она стала очень по-человечески пытаться это рационализировать. Пытаться понять, что с этим делать, какой у этого смысл. Она решила, что не будет ждать, пока у неё выпадут волосы, решила обрезать их сама. Договорилась о фото- и видеосъёмке, думая о чём-то вроде перформанса. Потом она привлекла куратора Кристине Лининю, а Кристине пригласила меня – я тогда только что сама выписалась из больницы со своей младшей – Теодезией. Сначала подразумевалось, что я напишу какие-то небольшие тексты для проекта, но потом получилось, что я по-настоящему втянулась и подключилась и к работе с концепцией.

И я, конечно, много разговаривала с Паулой. К тому моменту она уже сделала свои записи на диктофон во время прогулок вдоль моря. Мне показалось, что изначально это всё было неосознанной попыткой отчасти эстетизировать происходящее с ней. И это понятно, ведь она постоянно работает с индустрией моды, с индустрией красоты. И в красоте, в красивых фотографиях нет ничего плохого, конечно. Но мне хотелось взглянуть на это под другим углом…

Фото: Гиртс Рагелис

А как возникло это заглавное для выставки понятие «самошумы»?

Его предложила Кристине Лининя. Она нашла его в одном эссе Гюнтера Грасса, который употребил его в рассуждениях о нашем внутреннем звучании, нашем голосе, который всё время меняется и на который влияют все шумы вокруг. А я обнаружила, что этот термин используют и в аудиотехнике – когда микрофон не подсоединён ни к каким источникам звука, но в нём самом вдруг возникает какое-то звучание: шумы, потрескивания. Это и есть self-noises в терминологии звукооператоров. И от этого можно избавиться, поместив микрофон в специальный контейнер, в вакуум. И в аудиотехнике к этому, безусловно, относятся как к дефекту. А мы хотели порассуждать о «самошумах», которые нам самим иногда кажутся дефектом, но вовсе им не являются. И при этом его заглушают все остальные «источники звука» – например, родители, или транслируемые обществом тексты о том, как нам надо жить, как нам надо заботиться о себе. Их так много и они звучат настолько постоянно, что невозможно как следует прислушаться к себе. Но мы считаем, что в такой действительно кризисный момент они могут стать нам слышны. При этом в отношении их мы снимаем бинарную оппозицию негативного и позитивного, они ни первое, ни второе, они просто «наши». Они в нас есть, и их есть смысл услышать.

В русском языке существует такое понятие, как «мнительный» – тот, кто слишком вслушивается в себя, в какие-то тревожные сигналы в себе. Но в современном обществе на тебя обращено столько сигналов извне, что ты только успеваешь на них реагировать.

Да, по большому счёту, выставка скорее о тех шумах, которые звучат повсюду вокруг нас и мешают нам прислушаться к себе. Есть в нас и некая боязнь слишком прислушаться к себе, а не к окружающим. Поэтому и такое название «самошумы», а не, скажем, «внутренний голос». Это что-то на грани, что-то неоформленное, это звучание неидеально, оно шероховато, но оно твоё. Такой опыт не похож на картинки из рекламных буклетов, но он твой и он очень ценный. Мне кажется важным говорить о том, что смерть, болезни – это естественная составная часть жизни. Не приукрашивать это, а глядеть на это реалистично. И только понимая и принимая это, мы можем полноценно радоваться здоровью, счастью и разным своим хорошим моментам.

Фото: Гиртс Рагелис

Значит, в кризисные моменты мы начинаем больше прислушиваться к себе самим, начинаем по-другому оценивать своё внутреннее звучание?

В такие периоды мы не тратим так много ресурсов, чтобы понравиться другим или соответствовать каким-то их ожиданиям. Мы сосредоточиваемся на том, что важно нам самим. В этом, наверное, и есть потенциал этих кризисных моментов. Мы не думаем о том, сколько нам надо зарабатывать или насколько успешными нам быть. Конечно, Паула не настолько феминистски настроена, как я, вовсе нет. И до болезни ей было совершенно ясно, какой ей следует быть, и она постоянно переживала о том, что она не сделала, не выполнила в этом смысле. При этом, как она сама говорит, она выглядела абсолютно успешным реализовавшимся человеком – «у меня есть дети, у меня есть мой мужчина, у меня есть классная работа, у меня есть деньги, я хорошо выгляжу…» Но всё это скорее реализация того, на что нас программируют другие. В кризисный момент ты можешь всё это переоценить. И в своих записях, которые, кстати, не все вошли в выставку, Паула говорит о том, что она не была достаточно внимательна к самой себе. И я это так и понимаю, что эта внимательность (laipnība) к себе заключается в возможности расслабиться, отпустить напряжение и вслушаться в то, что необходимо именно тебе самой.

Фото: Гиртс Рагелис

А тебе это близко – это осознание, что ты недостаточно внимательна к себе?

Конечно.

Мне кажется, что вообще очень трудно в себе разобраться в этом смысле, поделить, из чего мы состоим – на сколько процентов мы запрограммированы обществом, окружающими…

Да, это очень сложно определить «математически». Поэтому-то финальная комната на нашей выставке – это пространство растерянности, замешательства (mulsuma telpa). Невозможно понять, что происходит, что теперь надо делать. Например, когда мои дети не со мной, когда они гостят у своих отцов, я тоже попадаю в это состояние растерянности – а что мне теперь делать, чем мне себя занять? Потому что обычно я работаю за двоих в том, что касается ухода за детьми, плюс все мои профессиональные обязанности. И когда детей нет, я иногда теряюсь. Что теперь? Может, заняться йогой или что там ещё? Но это такой бытовой уровень… Понятно, что влияние общества – это не нечто принципиально негативное, совсем нет, но важно чаще задавать себе вопросы, сомневаться, а правильно ли это, а может, ты что-то упускаешь, что-то важное именно для тебя? Этому умению быть внимательнее к себе – я тоже ему учусь. Я очень забочусь о своих детях, об их ожиданиях, о том, что им нужно, – это для меня приоритет. Но, может быть, я могла бы чуть спокойнее к этому относиться? А мужчины могли бы научиться тому, что им надо принять на себя стопроцентную ответственность за своих детей, такую же, какую берут на себя их матери.

В нашем обществе есть огромный груз ожиданий относительно того, какой следует быть женщине, и голоса, которые говорят, например, что женщина обязательно должна быть матерью, звучат очень громко, и девочкам приходится их слушать с самого раннего возраста. Эти шумы подавляют собственные «самошумы» женщины. Хотя это, конечно, не только с женщинами происходит, но и с мужчинами. У них свои ожидания, свои планки, уровни, которым надо соответствовать. И они тоже себя не слышат.

На выставке есть ещё тема встречи с близким человеком в этот самый кризисный момент, и этот близкий человек, как оказывается, не может тебя понять… Потому что он тоже не слышит себя, свои собственные «самошумы». Потому что у него или у неё нет на это времени и всё время надо выполнять программы того, каким/какой следует быть. И когда кто-то потом приходит и говорит: «У меня рак», мы впадаем в жуткую панику, нам нечего дать этому человеку, потому что мы не слышим его истинных эмоций, так же как мы не слышали до этого свои. И мы скрываемся за какими-то штампами и клише.

Что тебя привлекло к этому проекту? Ты тоже хотела чётче услышать свои «самошумы»?

До этого я никогда не участвовала в выставках как соавтор… В тот момент я только выписалась с дочкой из больницы, и перед этим я тоже испытала кризис, свою волну страха за то, что мой ребёнок вдруг может просто перестать быть. Так что мне были очень понятны эмоции Паулы. И в них меня задела именно эта её растерянность. Паула вообще очень привлекательный и витальный человек, она умеет посмеяться и над собой, и над какими-то ситуациями. Но в этой её растерянности была какая-то честность. Она честно говорила: «Я хочу понять, какой у этого смысл, и я не понимаю, не могу понять».

В сети среди TED-выступлений можно найти множество таких, где говорится о том, как рак придал смысл чьей-то жизни, полностью её переформатировал. Но мне не хотелось идти по такому пути. И в истории Паулы меня привлекла именно эта её растерянность: «Нет, я не вижу никакого такого смысла, я не понимаю, почему всё так. Я ничего не понимаю, мне всё кажется глупым, я в самой низкой точке своей жизни».

Фото: Arterritory.com

Тебе кажется, что выставка именно об этом или всё-таки о некоем преодолении этой ситуации?

Даже не знаю.

Может быть, выставка не предоставляет нам «ответ», а показывает, как можно сосуществовать с очень сложными и мучительными вопросами?

Может быть, так… да. Как можно сосуществовать c нерешаемыми вопросами – тут всё именно об этом. И эти вопросы и есть наши «самошумы».

Ты сказала, что это был твой первый опыт работы с текстами именно в формате выставки. Как тебе кажется, что тут важно – в существовании текста в пространстве, в другом опыте его прочтения?

Мне это было очень интересно. Я не особенно визуальный человек, и, конечно, когда я работала, я просто писала тексты за своим компьютером, не совсем представляя себе его в пространстве. Только в ходе проекта я получила опыт такого мышления и сейчас, может быть, что-то бы сделала по-другому. Здесь тексты появляются как видео, как надписи – и на стене, и на окнах, которые, может, не так легко считываются. И ещё в ходе рабочего процесса текст обрезался, видоизменялся, перевоплощался – и на это влияли и куратор, и художники. Для меня это был своего рода вызов – выпустить контроль из рук, принять, что это не книга, что здесь другие правила игры, что это сотворчество. Я очень рада, что у меня теперь есть этот опыт.

Фото: Arterritory.com

А какие успешные примеры существования текста в формате выставки ты могла бы назвать. Ты что-то такое видела прежде?

Знаешь, в этом смысле мне очень понравилась работы Лиги Спунде на прошлом фестивале Survival Kit. Там был пенопласт, какие-то китчевые картинки по стенам, видео с качелями, текст как аудио и субтитры. И всё вместе как-то удивительно органично работало.

Выставочное пространство – это совсем другой опыт самого «чтения» текста? Или чтение универсально по своей сути?

Текст в выставочном пространстве более «необязателен» и поэтому более нелинеарен. Если я беру книгу и читаю – это как бы одно направление. А я тут я могу что-то не услышать или не прочитать. У посетителя гораздо больше свободы, и что он решит воспринять, взять для себя, то он и возьмёт. И мне кажется, что это классно. Может быть, ты что-то пропустишь, но зато «твоя картинка», твоё представление, которое у тебя останется, будет именно твоим.

Тексты идут на латышском и дублируются на английском. А в одном месте латышский текст заканчивается английской фразой и наоборот…

Я бы, может быть, оставила всё только на латышском, потому что это и есть язык Паулы. Зачем тогда английский? Или уж тогда органичнее было бы продублировать всё на русском, потому что в её записях время от времени мелькали какие-то русские словечки или фразы. Но организаторы хотели обратиться к более широкой аудитории и убедили меня, что это поможет собрать больше пожертвований – а ведь это важная для выставки цель. Конечно, мы все говорим и по-английски… Но в смысле «самошумов» этот английский, это стремление выйти со своим сообщением к как можно большей аудитории мне не кажется таким существенным. Для меня было бы важно, чтобы один человек пришёл на выставку и с ним что-то произошло, что-то, к чему мы стремились, или что-то совсем иное. Для меня эта выставка уже бы сработала. Конечно, мы живём в другой реальности, где квантитативные показатели играют свою роль, и мы соответственно организуем свои проекты. Но это нас уводит от реальности «самошумов»…

Инга Гайле. Фото: Теодезия Балоде

Может быть, для «самошумов» важен не столько язык, сколько звук? Звук – очень важный элемент выставки, и в один момент ты слушаешь сам себя, своё дыхание…

Да, конечно, и в видео Роландса звук очень важен. И вообще, наша выставка – это не призыв к молчанию.

А к тому, чтобы прислушаться…

К принятию этих «шумов». К попытке их признать и понять.

Услышать самих себя?

Да, что-то такое. Услышать себя и принять свои «самошумы», даже если они не покажутся нам приятными.