Могут ли слова быть как цветы?

Разговор с художницей Глюклей Першиной-Якиманской об опыте акварели, о радикальной наивности и о выставке в Гааге

С 9 сентября по 19 декабря в гаагском выставочном пространстве Nest проходит выставка под названием «Можно ли быть революционерами и в то же время как цветы?» (Is it possible to be a revolutionary and like flowers?). Одним из участников выставки стала живущая в Амстердаме художница из Петербурга Глюкля Першина (Наталья Першина-Якиманская), представившая серию графических рисунков, объединённых названием Цветочная Пропаганда.

Рисунки Глюкли – воплощённый оксюморон: она пишет сам сдвиг, саму асимметрию одежды и тела, которая и являет собой человеческое.

Кафтан для Баби. 2020

Вспоминается Магритт с его «недосублимированным» лицом, настолько всеобщим, что оно не скрывает, что само вышло из тины слов («Поцелуй» – это и есть эффект недооформленной словесной природы), и Клее с его шершавой материальностью и постоянным фонетическим шумом.

В её работах наиболее пугает этот переворот: не живое, выглядывающее из-под одежды, но наоборот, одежда, выдающая себя за природу и в качестве алиби или пароля предлагающая какую-то из частей, вроде руки, неприличным жестом вываливающейся из-под пиджака.

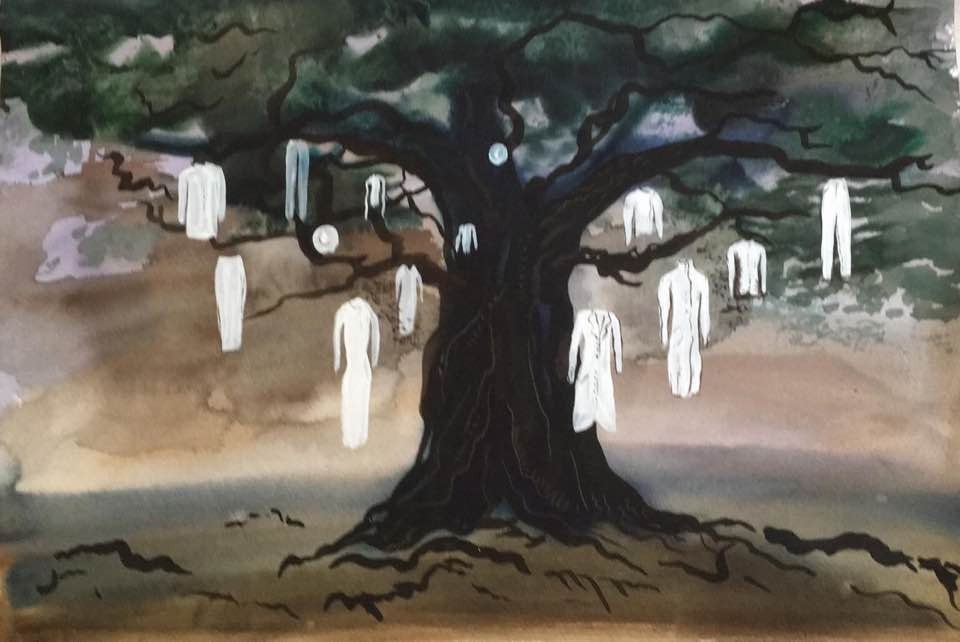

Фрагмент экспозиции Глюкли Першиной на выставке «Можно ли быть революционерами и в то же время как цветы?» в гаагском выставочном пространстве Nest. Рисунок создан в диалоге с Марией Тиникой (Общество Защиты Деревьев). 2021

Рисунки Глюкли полны растительных метафор: деревья с платьями, развешанными, словно гоголевские утопленницы, марширующие овощи, плоские зайцы, вытаскивающие из своей нарисованной груди красное сердце, – язык здесь подобен сорняку, пускающему корни повсюду.

Слева: Вечернее Платье. 2020. Справа: Дорогой друг, всё будет хорошо. 2020

В её лесу из букв завораживает сплетённость тела и слова. Внизу – эдакая Красная Шапочка: чёрные башмачки с нежно трогательным носком-гармошкой и юбочкой, а наверху, вместо головы, – осьминог, нахлобученный в виде шапки (в его исполнении действительно есть что-то шерстяное, почти уютное). Тонкость и глубина её рисунков в том, что они не обольщаются разделённостью. Слова врастают в природу, в этом есть какой-то пугающий (что как раз говорит о силе автора) реализм. Никак разъять букву с телом, расцепить этот союз, эту сочлёненность тел и платьев нельзя.

У слов внезапно включается перцептивный опыт: они касаются, вслушиваются, дотрагиваются. В самой этой сплетённости есть что-то от метаморфоз сюрреалистов. Впрочем, сюрреалисты, как правило, опирались на реализм фотографии. У Магритта нет пятен, его картины сразу пишутся линией, как отпечатки утопии, гиперреальность здесь лишает возможности говорить об эффекте телесного. Это всецело приключение глаза. У Глюкли же можно увидеть пятно, смутный акварельный след, водяную прозрачную кляксу, дающие возможность нырнуть в краску.

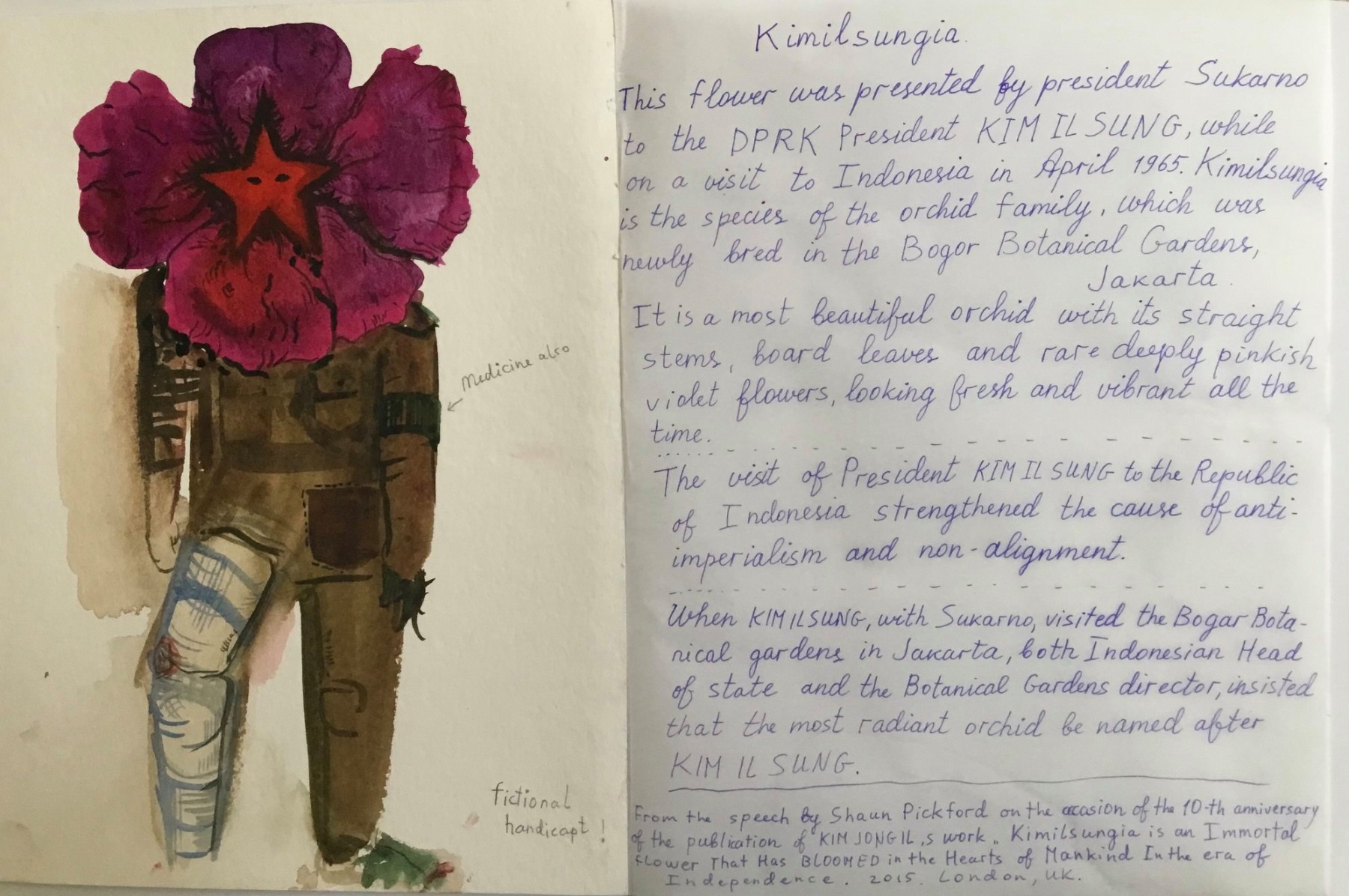

Kimilisungia. Портрет дипломатического дара, цветка Кимильсунджии, ставшего символом индонезийско-корейской дружбы. Из экспозиции Глюкли Першиной на выставке «Можно ли быть революционерами и в то же время как цветы?» в гаагском выставочном пространстве Nest

Вещественность здесь присутствует и в самом рисовании, в этом эффекте старательной женской/детской руки, которым её по-настоящему бесполое, но при этом не бестелесное письмо притворяется. Именно в присутствии следа (автор оставляет нам его) мы чувствует телесный остаток или довесок: рисующий мир и предметы, создаёт его уже материальным/вещественным и через материальное и вещественное.

В сущности, если говорить о её специфически «наивном» письме, речь идёт не только о технике или способе рисования, не только об имитации детского почерка. «Наивность» здесь содержательна: как будто бы только подобный взгляд мог выдержать мир со всеми его углами и складками (привет делёзовской тени!), схватить его без разрывов и абстрактно проведённых границ: в его хрупкой двусмысленности и постоянном движении. Только такой инстинктивный, прошедший через разнообразные измы (дадаизм, сюрреализм, ОБЭРИУ и пр.) способ смотрения мог описать эту всегда избыточную (и потому всегда сновидческую) реальность, увидеть тягу к сплетённости всего со всем: не случайно её так захватывают образы корней, веток, деревьев.

Колониальное дерево. 2020

Глюкля любит вещи-антагонисты, которые не столько сталкиваются друг с другом, сколько врастают в друг друга, лишают друг друга силы. Она переводит телесность в изобразительный знак, который меланхолически исчезает, указывая на смерть или – вернее – умирание (здесь важен процессуальный, никогда не завершённый момент) слова, буквы. Это особенно видно в её иронических, как бы неловких стилизациях таких осязательных живописцев, как Ван Гог и Шагал. Грубоватый, лапидарный мазок у неё превращается в акварельную кляксу, вещь – как только мы пытаемся схватить её словом, с помощью камеры или кисти – колеблется, смещается по отношению к самой себе.

Воплощая сам переход, Глюкля постоянно указывает на жутковатую (и одновременно комическую) склонность к метаморфозе: тела не могут быть только телами, а язык языком. В написанных детским почерком акварелях – сплошное блуждание, угасание, деформации: кровосмесительные союзы слов и предметов. В излюбленных Глюклей цветочных сюжетах корни становятся сетью кровеносных сосудов, пугающе материальных и столь же пугающе бестелесных (ведь они не в последнюю очередь знаки!). Цветочные стебли оскаливают зелёные губы, слизывая кровавых графических человечков. Совсем как в детской книжке про алфавит, где буквы естественно превращаются в вещи, но естественность подобной метаморфозы ещё не пугает: ведь ребёнок не чувствует пропасти между телом и знаком.

Глюкля Першина-Якиманская

Как художник ты прежде всего известна своими перформансами и инсталляциями. Расскажи про то, как ты начала рисовать акварели. Когда это случилось?

С приходом Путина… Ну, и когда наш с Цаплей проект «ФНО» [арт-группа «Фабрика Найденных Одежд» использовала одежду как инструмент для исследования отношений между человеком и человеком, человеком и его телом, человеком и обществом и была придумана в 1995 году – прим. В.С.] начал сходить на нет. Одновременно это было связано и с общей ситуацией вокруг. Если перестройка сопровождалась акциями и перформансами, то 2000-е выражали себя в других скоростях. Всё стало меняться: ощущение пространства, людей. Вялотекучесть времени принесла с собой возможность вернуться к давно позабытой технике.

Какой именно временной промежуток ты имеешь в виду?

С 2003 года, когда появилась группа «Что Делать», для которой я начала рисовать. Как-то так вышло, что рождение Марфы [дочери – прим. В.С.] и становление путинской России совпали с тем, что нас с Цаплей резко перестали звать на выставки. Я стала рисовать, используя технику отстранённой незаинтересованности. Если перформанс был результатом лобовых столкновений с реальностью, то рисование явилось упражнением дисциплины в духе Баухауса. Художник как рабочий. Неважно, что у тебя происходит в жизни, – ты садишься за стол и начинаешь рисовать. Потом я стала находить в этом странное удовольствие, сравнимое с полетом в чёрную дыру кэрроловской Алисы. Просто садишься с эмбрионом идеи, и руки помогают тебе эту идею думать и развивать дальше. Дело в том, что я не брала в руки карандаш со времен СХШ – куда меня отдали в 11 лет [СХШ – специализированная художественная школа при Академии художеств – прим. В.С.]. Там были редуцированы точные науки, и основное время уделялось рисовальным штудиям в классическом духе. Мы рисовали головы Аполлонов, Венер и прочих древнегреческих богов, фигуры людей. На каникулах мы должны были делать 100 набросков в неделю, и я помню, как наши мамы позировали нам с подругой, стоя у печки в Репино. Во время таких уроков рисования часто мы срывались на перформанс. Через 20 минут шлифовки носа Зевса всем уже хотелось размяться. Кто-то вскакивал на табуретку и начинал концерт, потом вбегал завуч с красным лицом и орал на нас. В мою память почему-то ясно впечатался его образ – хрупкий мужчина с начёсом в темно-зеленом пиджаке в стиле 1950-х. Меня учили рисовать, следуя канонам социалистического реализма, очень сурово: это была настоящая дрессура, которая продолжилась в Мухинском училище, где уже рисовали обнажённую натуру и гипсовые головы.

В общем, неудивительно, что как только это обучение закончилось, я перестала рисовать и занялась перформансом. И только через пятнадцать лет взялась снова за карандаш!

Где состоялась твоя первая выставка рисунков? И о чём она была?

В галерее «Анна Нова». Это была история взаимоотношений маленьких девочек и чёрных костюмов, о которых потом писала Катя Андреева. Она называлась «Кафе Одежда».

Девочка-осьминог. 2020

Что тебя подтолкнуло к этим девочкам?

В своё время меня поразили работы Генри Даргера, который рисовал сражающихся с военными девочек-андрогинов. Он вообще не выходил из дома и никогда не выставлялся. Только после его смерти нашли кучу работ, которые обнародовал дилер. Меня увлекала эта попытка прыжка в другого, смотрение на мир глазами совершенно отличного от тебя существа. Мы все были влюблены в маргиналов тогда – такая в нашем кружке была интеллектуальная мода. Потом я наблюдала, как дочь играет с подругой, слушала их детскую речь, вернее, их диалоги. Они говорили как пророки, как философы, говорили так, как люди могли бы говорить, если бы имели возможность слушать свой внутренний голос и были бы честны с собой.

Или как поэты.

Да. Детский миф – это охранительное облако. Это единственная идеология, которая в мире может быть.

Крик. Из серии Corona Diaryю 2020

Ты любишь вспоминать о Луиз Буржуа, и у вас действительно много общего. Когда и как ты познакомилась с ней?

О Буржуа нам с Цаплей рассказала Олеся Туркина. Когда я прочла её тексты, мне показалось, что я встретила дорогую подругу. Так бывает с родными по духу текстами, когда любая фраза вызывает немедленное «да-да-да», именно поэтому эта встреча не стала шоком. Само знакомство с Буржуа совпало с нашей деятельностью в ФНО, когда мы приблизились к пониманию идеи нашего творчества. В самом начале это было интуитивно, мы не совсем понимали, чем занимаемся. Но в момент встречи с Буржуа мы поняли, что работаем со страхами. Прежде всего с нашими собственными, мы пытаемся структурировать бессознательное.

Страх Буржуа известен, ну, или во всяком случае описан ею. А твой страх о чём?

Понимаешь, мы с Цаплей отказались от пути Буржуа, мы не стали рассказывать нашу травму. Тут я остаюсь верной нашей клятве. Меня прежде всего привлекла идея выражения невидимого, того, что руководит нашими поступками.

Ты, кстати, знаешь, что Буржуа по-настоящему стала известна только в семьдесят лет? Когда у неё появился исполнитель.

Тот, кто реализует твой замысел?

Исполнитель для художника – это помощник, своего рода буддист, который не хочет владеть идеей, а соглашается стать только руками, и то частично. И художник рискует, когда доверяется исполнителю. В том числе и экономически, потому что он не знает, продастся произведение или нет. Он/она в любом случае должен/должна платить за труд.

Твоё самое сильное ощущение от работ Буржуа?

Самое сильное – искренность. Она и называла себя Женщиной без Тайн. Мне нравились её смелость и открытость. Одновременно в её работах куча тайн – вот что интересно!

Мне кажется, что близость с Луиз Буржуа связана с идеей постоянного перехода тела в язык и языка в тело. Её галлюцинаторно-материальные образы – одновременно слова. Кроме этого, твой интерес к ткачеству (ты ведь тоже занималась гобеленами) очень близок к ее «паучьей» работе.

Знаешь, я боюсь возвращаться к ткачеству, иначе я превращусь в паука.

Эта сплетённость тела и платья, о которой ты пишешь, в реальности – ад для художника.

Потому что исчезают якоря? Ты теряешь рефлексивную дистанцию, чтобы превратиться в саму эту вещь?

Да, вероятно.

Фрагмент экспозиции Глюкли Першиной на выставке «Можно ли быть революционерами и в то же время как цветы?» в гаагском выставочном пространстве Nest

Расскажи про выставку в Nest.

На выставке представлены рисунки сюрреалистических существ с головами в виде цветов и рукописный текст на кальке (как бы имитирующий гербарий). Сама серия произрастает из одного коллективного проекта: институция собрала несколько художников с целью создать произведение. Проект поддерживался политической партией и был посвящён отношению политики и искусства. Наше взаимодействие было очень странным. Мы проводили долгие часы в переговорах, потом каждому была выделена своя часть: мне досталась Пропаганда Цветов. В разговоре с художниками нашлись удивительные истории цветов, напрямую и косвенно связанные с политикой. Когда я сама стала исследовать эту тему, поняла, насколько она бездонна. Моя работа на выставке была посвящена тому, как политики используют всё что угодно, лишая предмет его/её главных свойств, она про закостенение стандартов красоты или эстетики, связанных с цветами.

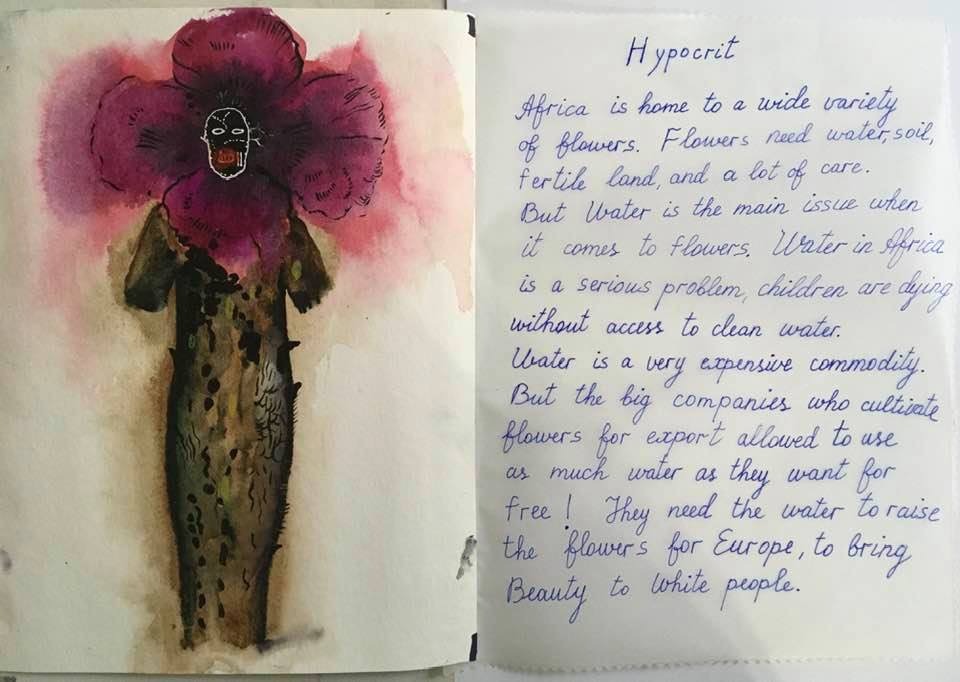

Например, Жёлтый Ирис рассказывает про то, что он – в чёрном списке растений, привезённых в Африку европейцами. Этот символ Брюсселя со времён крестоносцев стал жертвой африканской деколонизации. Tulip Vamp посвящён проблеме воды, ещё более усугубившейся из-за любви к цветам. Несмотря на жёсткую экономию воды в Африке, крупным западным компаниям, выращивающим цветы на экспорт, разрешили бесплатно её использовать. Вода им дана, чтобы вырастить цветы для Европы, чтобы принести Красоту.

Hypocrite. Из экспозиции Глюкли Першиной на выставке «Можно ли быть революционерами и в то же время как цветы?» в гаагском выставочном пространстве Nest

Что значит Жёлтый Ирис в чёрном списке растений? Это сорняк?

В Южной Африке ведут борьбу с некоренными растениями. Это бесполезная битва, переросшая в коллективную одержимость. Местные жители борются со всем, что привнесено европейцами, в том числе с растениями. Существует чёрный список инвазивных растений, и Желтый Ирис находится в нём.

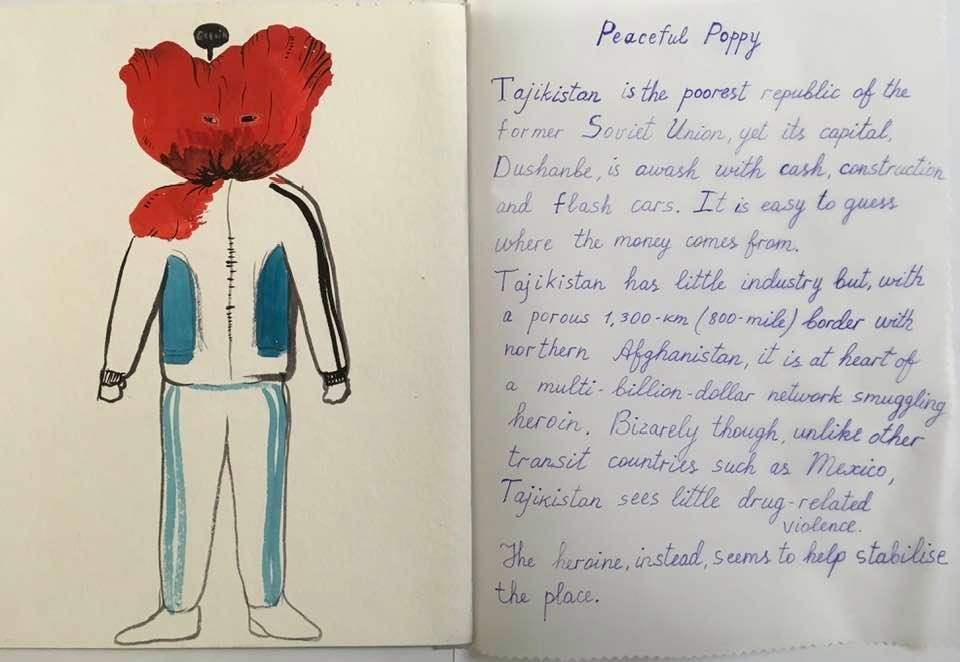

Peaceful Poppy. Из экспозиции Глюкли Першиной на выставке «Можно ли быть революционерами и в то же время как цветы?» в гаагском выставочном пространстве Nest

Насколько для тебя отличаются перформанс и рисование?

В рисовании нужна дисциплина, нужно жить, как индийский монах. Я не очень дисциплинированный человек, поэтому у меня не так много акварелей. Для них нужны пустота и спокойствие, надо стоять, как цапля, на одной ноге. Это такая аполлоническая красота, а не состояние страсти, не Поллок, который пишет фаллосом. Для неё нужно буддийское состояние баланса. Для меня акварели – как йога. Если я ставлю себе какие-то сверхзадачи, например, помочь швейным рабыням, то акварель – это упражнение, чтобы дух держать.

Что это за проект? Он имеет какое-то отношение к активизму?

Это проект, связанный с идеей деколонизации. С 2018 года я исследую феномен европейского и российского типа колонизации. Сначала ездила в Индонезию, а недавно посетила Кыргызстан. Так как для меня как художницы невозможно размышлять на такую обширную тему без конкретики, я выбрала группу угнетаемых швейных рабынь как центральный позвоночник, вокруг которого закручивается сюжет.

Тебе не очень просто заниматься активизмом?

Очень трудно найти мост между сокровенными образами, которые просятся наружу, и другими людьми. Я бы сказала, что все мои попытки заняться активизмом ужасны. Конечно, я выполняла задачу, но это очень трудно давалось, и после этого я всегда заболевала или что-то теряла, испытывала чувство вины от того, что я должна помочь людям, которым жить гораздо труднее, чем мне, и при этом понимала, что не справляюсь с этой задачей. Как будто я встретила человека, который назвался братом, но он не брат.

Забота

Ты, наверное, не веришь в возможность для художника быть активистом?

Наоборот, я верю как дятел. В активизме есть что-то общее с перформансом – например, демонстрации. Радость тела среди других оживлённых тел.

И все же сегодня под активизмом понимается буквально любая художественная деятельность, в которой есть протестный потенциал. Меня же интересует более традиционное понимание активизма. Тебе кажется возможным совместить мнение, позицию с искусством? И веришь ли ты в то, что горизонтальные отношения возможны? Или это прекрасная утопия, к которой мы все стремимся?

Я верю в равенство в любви и соответственно считаю, что и в коллективе это возможно – очень трудно, но возможно. Другое дело, что объединяющая линия, как правило, восходит к одному или двум людям, которые её не педалируют. Вчера например, наконец-то состоялся перформанс на нашей выставке «Можно ли быть революционерами и в то же время как цветы?», где было ясное ощущение равенства. Мы говорили о Политике, Природе и Доверии. Я предложила всем говорить четыре минуты на означенную тему, и неважно было, кто начал и кто заканчивал, время строго соблюдалось.

Освобождённые бизнесмены

Мне кажется, что сегодняшний активизм полон иллюзий о возможности мира без боли. Его требование горизонтальности, многоголосия, равенства – это в том числе результат плохо понятого Делёза, который говорил, что «самая большая опасность – впасть в прекраснодушие», в представление о «примиримых различиях», далёких от «кровопролитной борьбы». В твоём «Карнавале вытесненных желаний» участники одеты в костюмы овощей и животных, воплощая метафорических изгоев, чужестранцев, мигрантов. Но разлитое в атмосфере ощущение абсурда связано в том числе с тем, что все эти изгои по отношению друг к другу оказываются конкурентами (ведь кроты питаются овощами, этот овощной-животный мир – не в последнюю очередь мир крови), хотя, конечно, на этом не сделано никакого специального ударения.

Тут я не соглашусь с тобой. Вера – не догма. И активисты даже не помышляют о мире без боли, они хотят устранить очевидную несправедливость. Для меня самой противостояние связанно с понятием возвышенного. Когда мы заботимся о других мы спасаемся от эгоцентризма и страхов, от зацикленности на себе. Это оказывает влияние на людей. Участники моего перформанса провели вместе несколько часов (рабочая группа – полтора года, а группа по исполнению костюмов – несколько дней). Люди успели перезнакомиться, скоро выходит наша совместная книга с мигрантом из Турции Мурадом, отсидевшим семь лет за борьбу с режимом (Мурад – курд по происхождению). Когда я готовилась к карнавалу, я искала разные пути взаимодействия с беженцами и однажды предложила вести дневник. Мурад согласился, и тот факт, что этот карнавал помог хотя бы одному человеку, говорит о том, что усилия такого рода не напрасны.

Black Tree Of Friendship

Я и не говорю, что они напрасны, мне лишь кажется, что есть иллюзорное ощущение, что сам мир может каким-то образом лишиться своей двойственности, стать безболезненным, некровопролитным. Эта другая сторона утопии. В твоих собственных рисунках и перформансах как раз этих иллюзий нет. Можешь ли ты рассказать про имитацию детского почерка? Что для тебя важно в этой манере?

Я чувствую себя хорошо, когда так рисую. А вообще сосредоточенно писать таким круглым, устойчивым детским почерком – одна из моих излюбленных игр. Я помню это ощущение с детства. Я ужасно хотела в школу, но была ещё маленькая, тогда как мой старший брат уже учился. Потихоньку я брала его тетрадку и начинала переписывать содержимое, не понимая смысла. Это доставляло мне неизъяснимое удовольствие.

Ну, и потом – есть традиция масок, так же как и псевдонимов, символизирующих ускользание от контроля. Шифрование и говорение от лица характера, а не от собственного – это же наследие культурных работников во времена тоталитарных режимов. Вообще, этот почерк, как и весь стиль моего рисования, соотносится с темой разучивания (unlearning). После школьного гнёта и дрессуры, отказа рисовать длиной в 10 лет само возвращение к рисунку было совсем иным.

То есть ты ценишь состояние, в котором язык еще не становится посредником, знаком, информацией, а является вещью, объектом?

Состояние, когда язык не является не то чтобы объектом или вещью, а ветошью, как бы подростком. Для меня важно состояние становления, и я была счастлива встретить в тексте Вальтера Миньолы мысль о том, что деколониальная мысль выражается в каждодневности противостояния, становления другим. Вальтер пишет о пограничном сознании и о состоянии становления, которое свойственно всему живому. Как только мы изымаем из нашей жизни возможность начать сначала, начать нечто новое, мы упираемся в фашизм и депрессию.

1,5 метра. Из серии Corona Diary

Знаешь, я летом перечитывала «Лаокоона» Лессинга, и его мысль о том, что у каждого искусства есть свой предмет, мне показалась невероятно современной. Лессинг говорит о метафизике медиума, о невозможности перевода одного искусства в другое, о тонкой перенастройке, которая должна иметь место. Сегодня есть ощущение, что художник не особенно связан с предметом. Отсюда его растерянность, перепроизводство искусства. Когда художник отворачивается от техне, искусство становится эстетически отвлечённым. Тут Маркс проигрывается наоборот, это можно было бы назвать отчуждением руки от идеи.

У каждого искусства есть свой предмет – имеется в виду медиум?

Да.

Вот в нашем ФНО это были отношения между нами. То есть медиум тут определялся нашими телами и голосами. Наверное, имеет смысл говорить о жонглировании медиумами в нашу непростую эпоху. Для меня рисования без текста невозможно. Я, например, танцую между ними и в принципе – сначала идея, а потом медиум, я бы так сказала.

У тебя ведь всё иначе, речь и изображение не поясняют друг друга, но вступают в диалог. То есть когда ты подписываешь свои рисунки, ты создаешь контрапункт, не превращаешь слово в живопись, а живопись в слово.

Наверное, для каждой идеи может быть свой медиум. Другое дело, что рынку удобнее, когда один медиум: так легче продать. Самое сложное в рисовании – чтобы оно не перерастало в бездумное повторение себя.

Distanting / Mutation

Помнишь, мы с тобой говорили про Беньямина и его текст о языке. Ты упомянула, что тебе очень близка его мысль про то, что язык не сообщает о чём-то, «кроме как о лингвистическом бытии вещей». Любопытно, что Беньямин говорит о тайне языка. Этот почти религиозный текст можно воспринимать как отмычку к тому, что ты делаешь? К твоему пониманию связи языка и тела?

Для меня очень важен этот отрывок: «Сообщает ли человек свою духовную сущность через имена, которые дает вещам? Или в них? В парадоксальности такой постановки вопроса заложен ответ на него. Тот, кто полагает, что человек сообщает свою духовную сущность посредством имён, тот опять же не может принять, что сообщает он именно духовную сущность – ибо это не происходит посредством имён вещей, то есть посредством слов, которыми он обозначает вещь. И опять же он может лишь принять, что он сообщает нечто (eine Sache) другим людям, ибо это происходит через слово, которым я обозначаю некую вещь. Такое воззрение свойственно буржуазному пониманию языка, несостоятельность и бесплодность которого в дальнейшем будет обнаруживаться со всё большей очевидностью. Согласно ему средство сообщения – это слово, предмет его – определённая вещь (die Sache), а адресат – человек. В соответствии с другим воззрением у сообщения нет ни средства, ни предмета, ни адресата. Согласно ему в имени духовная сущность человека сообщает себя Богу».

То есть фактически для него язык – не средство. Ему важен язык в его практически материальной сущности.

Да, так.

Меня не так давно очень зацепил пост хорошо тебе знакомого художника Заславского, где он очень тонко улавливает вот этот момент исчезновения из живописи тайны. Заславский посетил выставку одного весьма известного питерского художника и написал, что «смотреть интересно, пока не поймёшь, что здесь предполагается какой-то социально-исторический контекст. Тогда меньше интереса становится, когда смысл улавливаешь». То есть нет тайны, которая есть в техне, в самом ремесле, сброшенном с парохода современности в первой четверти двадцатого века. Насколько тебе важна тайна в искусстве?

Очень важна. И институционально, и мистически, и профессионально, я бы сказала. Первое касается работы с институциями. Так как я стараюсь работать с социальными проблемами и для меня важна коллаборация (ведь я не являюсь исключительно галерейным художником), мне приходится прятать какие-то куски своего мира, чтобы институция не одолела мою автономию. Несмотря на то, что я за то, чтобы сотрудничать и разделять, практиковать открытость и вовлечённость разных людей, есть граница, очерчивающая автономию искусства, которую надо охранять.

Мистически это связано с понятием границ между людьми. У каждого человека есть своя тайна, и как бы мне ни было интересно разбираться в том, что у человека происходит внутри (а мне всегда это квазиинтересно), я трепетно отношусь к тайне каждого и уважаю эту непрозрачность, на которую имеет право каждый.

Ну и третье – это то в искусстве, что ты не можешь объяснить, такой антинаучный подход мне близок. Интуиция связана с тайной, без них не бывает того чуда или магии в искусстве, которые мы все очень ценим. И да. Тайна не исчезает, даже если художник думает о несправедливости в мире.

Прощай, 2020

Верхнее изображение: pR15E – то, что притворяется вирусом, им не являясь. Из серии Corona Diary. 2020