Где футуризм зимует

Марсельская выставка «Когда искусство становится книгой» (Quand l'art devient livre) и другие места

Книжный «Запах времени»

Зашёл в книжный, с увлечением осмотрел несколько столов обложек и получил довольно любопытную картину гуманитарных увлечений местной публики (только на одном из них следующие названия – «у/от-клонение», «бал сумасшедших», «ссора», «вербальная патология»). Не удержался и приобрёл «Inspirations méditerranéennes» Валери, посомневавшись, как водится, – целых 6 евро, но вовремя вспомнив, что книги – это не только носители знаков, но и путеводители, иногда по вполне неожиданным маршрутам, не прогадал. Благодаря разговору с продавцом, спровоцированному покупкой, вспомнил, что когда-то, так же сомневаясь, не купил книгу, имя автора которой уже забыл, но название которой сейчас внезапно явилось после начала фразы о том, что же ещё я искал.

Выясняется, что книга продавцу известна, вполне могла бы быть в магазине, да и автор – марсельский поэт – часто выступает в этой самой книжной лавке… Словом, благодаря этому negotiation вспоминаю не только о книге, но и о местном Центре поэзии (Centre International Poésie Marseille, CIPM), о котором точно что-то уже слышал, держал в руках шикарную антологию, изданную на паях с другим очагом поэзии 1990-х – Питером, ассоциировал со следом некоторых более ранних «поэтических действий» и куда теперь тоже запланировал визит.

Библиотека «Альказар»

Не дойдя ещё пока до этого центра, обещающего «поэзию во всех её формах», узнаю на сайте об организованной им выставке в городской библиотеке, мимо которой, как выясняется, уже десятки раз пробегал, но как-то не приходило в голову зайти, поскольку никогда не ассоциировал Марсель с библиотечной работой. Библиотека оказывается не только открытой, но и действительно там проходит выставка визуальной поэзии и книги художника (livre d’artiste), с написания текстов о которых часто начинались мои романы с тем или иным городом. Заражаясь контекстом имён на экспликациях, вспоминаю и о ещё одном товарище, цитаты из которого надо было сверить. Поднимаюсь на этаж без всяких SMS и регистраций и оказываюсь перед полками с Quinzaine littéraire, LRB, NYRB, Poétique, Traffic и швейцарским Revue des belles lettres в свободном доступе. В общем, переживаю прилив сил и интереса. Это, конечно, странный способ выхода к социальной жизни для погребённого в библиографии человека, но можно судить о том, где ты находился накануне, если книжный магазин и библиотека оказываются глотком социальности.

Когда искусство оборачивается книгой (вариант: книга – искусством)

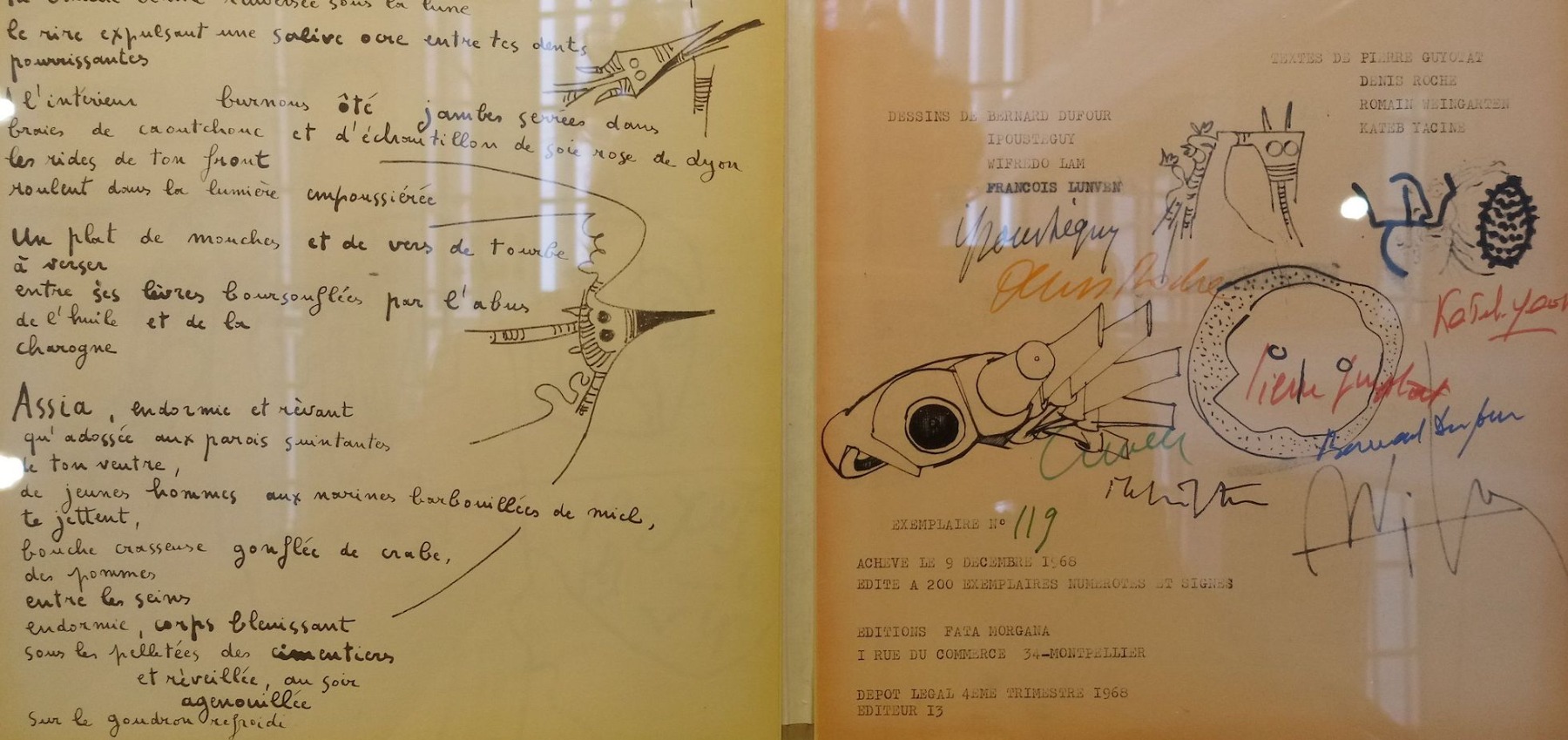

Прилипая к этим витринам, видишь в них много знакомых имён из этой сборной армии поэтов и художников, не слишком подходящих своим собственным доменам. Здесь и рисованные, и печатные книги – как рукописный, так и типографский шрифт становится таким же выразительным средством-и-целью, каким когда-то стал алфавит (для древних поэтов).

Это право наследования самой логики при недостаточном признании цехом отчётливо сознаётся и тематизируется авторами, создающими – в том числе технически, а не только номиналистски – «Le non-livre» и объясняющими, что «сделать книгу очень просто» (нужно взять лист итальянской бумаги, напечатать на одной его стороне заголовок, а внутри – содержание, сложить его пополам… и так ещё несколько раз, если понравилось). Нужно ли ещё что-то знать начинающему издателю поэзии, всегда рискующему превратиться в художника книги?

Nicolas Geiser. [Le non-livre], 2006

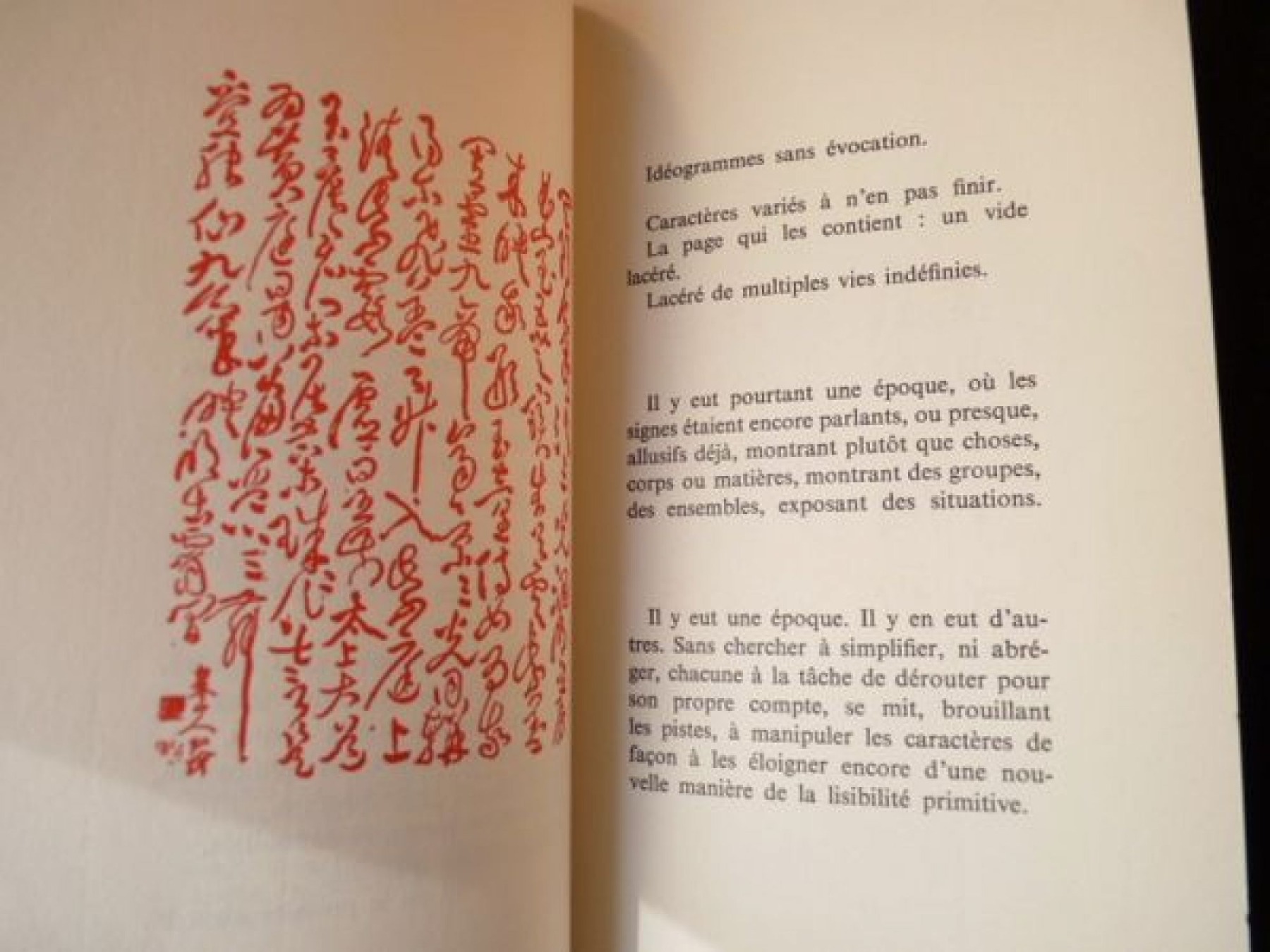

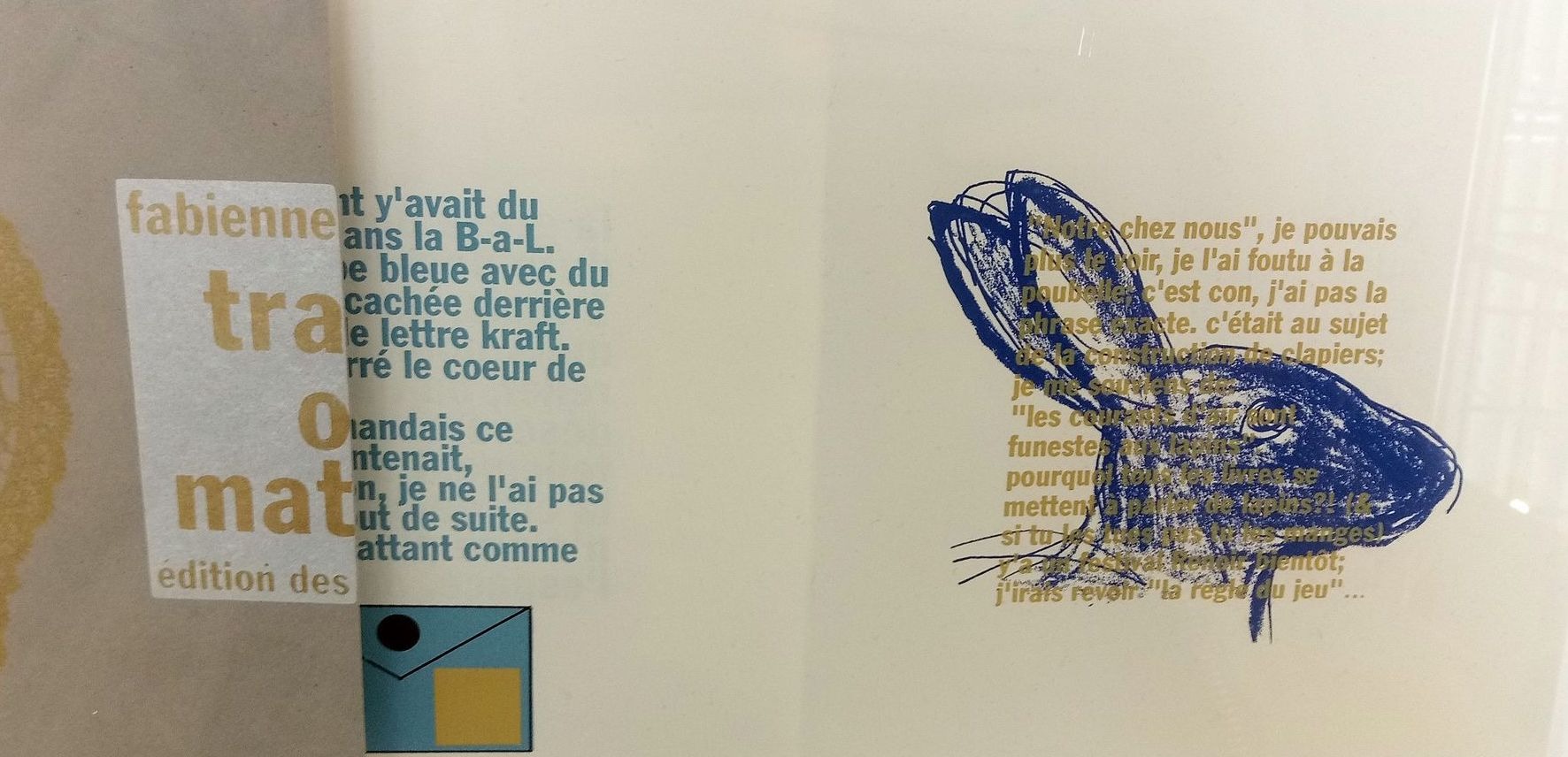

Обложкой и простыми рекомендациями по изготовлению блока дело не ограничивается, и если заглянуть внутрь таких книг (когда это представляется возможным, в отличие от случая «не-книги»), там можно, как правило, обнаружить ту или иную стадию тяжбы между символическим и иконическим знаками – ни на одну из сторон такие авторы никогда окончательно не становятся и поэтому создают либо идеограммы (Анри Мишо), либо перекрывают текст изображениями (Анри Шопен)[1] или просто графическим шумом (Клод Руайе-Журну).

Henry Michaux. Idéogrammes en Chine. Fata Morgana, 1978

Henri Chopin. Notes au soleil. Traversière, 2000

Так или иначе, в такой разновидности литературы главным героем оказывается текст – но не в модернистском смысле самосознания знака, высказывания или повествования, а текст как графический феномен на поверхности страницы – а заодно какие-то чисто формальные атрибуты, как цвет (как у Блеза Сандрара, автора симультанистской поэмы «Транссибирский экспресс», 1913[2]) или линия (как у Марселя Бродтарса, констатирующего существование и определённой линии наследования в своих оммажах «Броску костей»[3]), то есть фактически уже откровенно живописные характеристики композиции. Со времен Малларме, первенство которого необходимо признать и в этом, книга художника тематизирует пространство листа, сдвигая традиционные представления о том, как оно должно быть организовано.

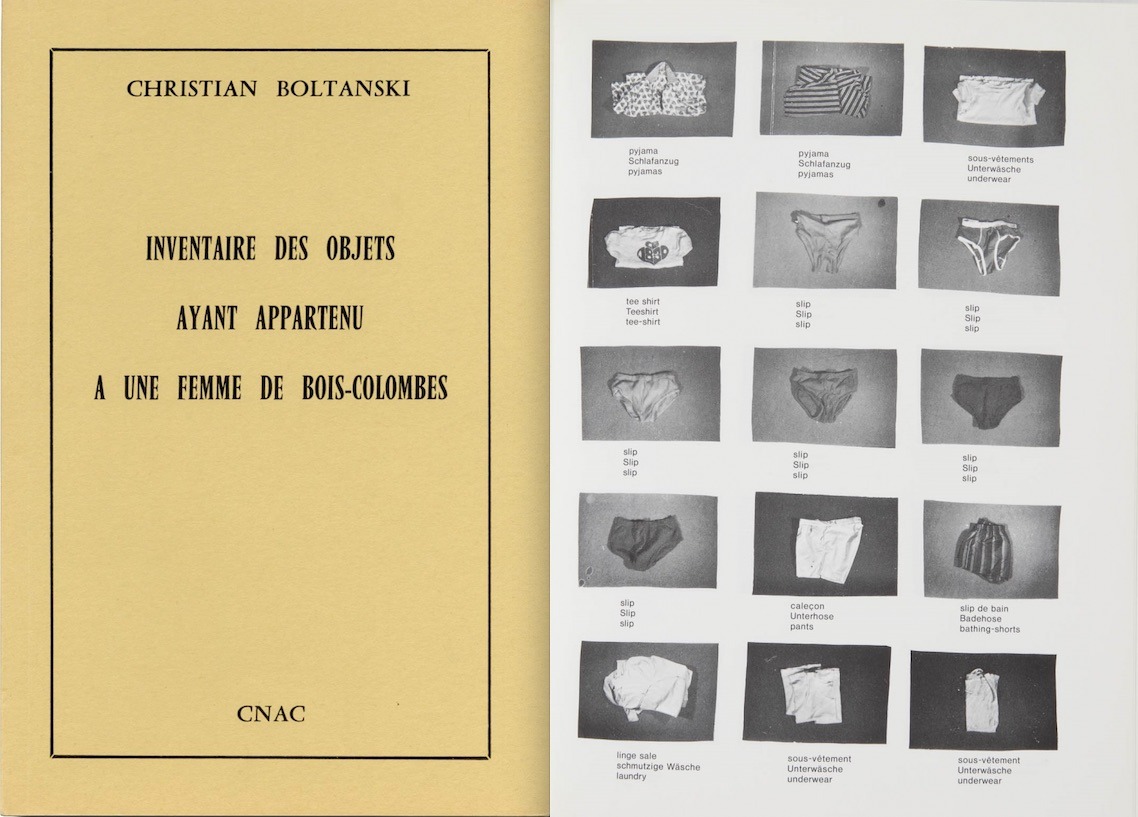

Blaise Cendrars / Fernand Léger, 1919

Не ограничиваясь, однако, традиционными визуальными средствами, художники книги (или книги художника – в зависимости от того, за кем мы признаем субъектность – автором или жанром) могут задействовать фотографии, составляя, к примеру, «Инвентарь объектов, принадлежавших женщине из Буа-Коломб», или выходить к объекту прямо на страницах (как это делает Бернард Хейдсик), но всё же никак не способных забетонировать своё возвращение к книге[4].

Christian Boltanski. Inventaire des objets ayant appartenu à une femme de Bois-Colombes. CNAC, 1974

Bernard Heidsieck.

Partition V. Poèmes partition. Paris, Le Soleil Noir, 1973

Выставка называется «Когда искусство становится книгой» (Quand l'art devient livre), но какое-то время путаешь с противоположным случаем, «когда книга – искусством», хотя направление движения, казалось бы, многое меняет в данном случае. В резонанс с этим названием входит ещё одно событие. Ввиду своего скорого прибытия в город знакомый просит встретиться забрать книгу, на что с лёгкостью соглашаешься, выбегаешь пополудни на шумную площадь за свёртком и так знакомишься со внуком Ильи Зданевича. Обнаруживается много знакомых – среди авангардно-исследовательской братии, но всё же это даёт какое-то совершенно особое чувство исторической размерности, если можно вот так перед обедом получить от потомка русского футуриста авторские экземпляры (которые, разумеется, представляют собой публикацию материалов одного из недавних коллоквиумов, посвященных Ильязду). Всё это лишь отблеск того чувства соседства с историей (искусства), которое очевидно переживал в своей повседневности сам бежавший из революционной России в артистический Париж футурист, и всё же, как и все отблески, он обладает чисто индексальными характеристиками. А само соседство этих случайных событий запускает цепочку размышлений о поэзии «во всех её формах» в контексте более или менее революционной политики, более или менее вынужденной (войнами и революциями) эмиграции, о культурных эстафетах, передаваемых между городами и десятилетиями, и о войнах и революциях в самой культурной истории.

Где футуризм зимует?

С Севенн на Прованс всю зиму дует очень холодный мистраль, что даёт совершенно новый опыт ветра: российская зима – это когда темно и сыро, а тут совершенно ясное небо, но иногда опасно ходить по открытому пространству – сдувает.

В какой-то момент в городе появляется товарищ, спустившийся с этих самых гор доделывать фильм о Зданевиче. И вот он зовёт стать первым зрителем финальной версии. Приезжаю в ателье – совершенно типичное марсельское жильё художника, совмещённое с рабочим местом, чтобы смотреть фильм о ещё более легендарной форме существования литературных искусств в (русско-французском) прошлом. Автор возится с фильмом очень долго – семь лет, за которые довёл его до совершенного уплотнения – не в последнюю очередь потому, что проецирует героическую биографию русского футуриста на свой эмпирический опыт эмиграции, то есть делает из своего произведения апологию собственной траектории – прихотливой в не меньшей степени, чем расположение и характер букв на странице в заумной поэзии.

Когда Зданевич отплывал из Батуми в направлении Константинополя, он писал: «Ноябрь 1920-го, я покинул Грузию. Я продал часть имущества, чтобы купить билет из Батуми до Константинополя. На палубе. Среди баранов и турецких военнопленных необычная радость охватила меня. С каждым ударом винтов пароход уносит меня от родины, бегство откуда было моим сокровенным желанием. Я уже за границей, где угодно, в блаженстве, в несчастьях, но за границей, и никто не сможет мне помешать сойти на чужой берег, жить среди иностранцев. Я начинаю всё сызнова, нисколько не заботясь о судьбах страны, смущавшей доселе мой ум, – это наполняет меня немыслимым счастьем»[5].

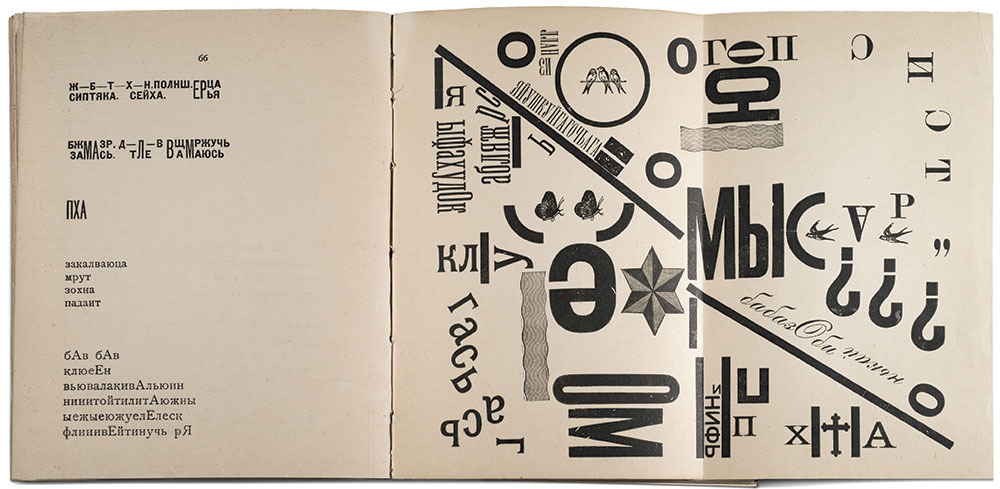

Разворот книги Ильи Зданевича

Когда Зданевич совершал этот жест – письменный (что уже отлично от нажатия на кнопку REC), но одновременно и биографический, он действительно оказывался сродни богам и героям античности – тем более учитывая его маршрут, пролегавший по Эгейскому морю и впоследствии ведущий в Марсель, но прежде всего по одной простой причине: он уезжал раз и навсегда. Поэтому в этом была не только эмигрантская аффектация, но и действительное переписывание себя сызнова, с чистого листа, без какой-либо страховки прошлым. Волочащиеся же сегодня по европейским впискам прекарные творческие работники – чем жертвуют и что оставляют они?

Разворот книги Игоря Тереньтева (соратника Крученых и Зданевича по тбилисской группе 41°, также близкого к «Новому ЛЕФу»)

В этом смысле более современной оказывается модель другого революционного (фу)туриста – Сергея Третьякова, разворачивающаяся во всех направлениях (а не только в западном) и к тому же гораздо менее самоколонизаторская (избавленная от «низкопоклонства перед Западом»). Вместо мелодраматического разрыва – сшивающее движение при постоянном возвращении – но не к прошлому (которым навсегда становится дом для эмигранта), а к «светлому будущему» и «единственной настоящей родине пролетариата»[6].

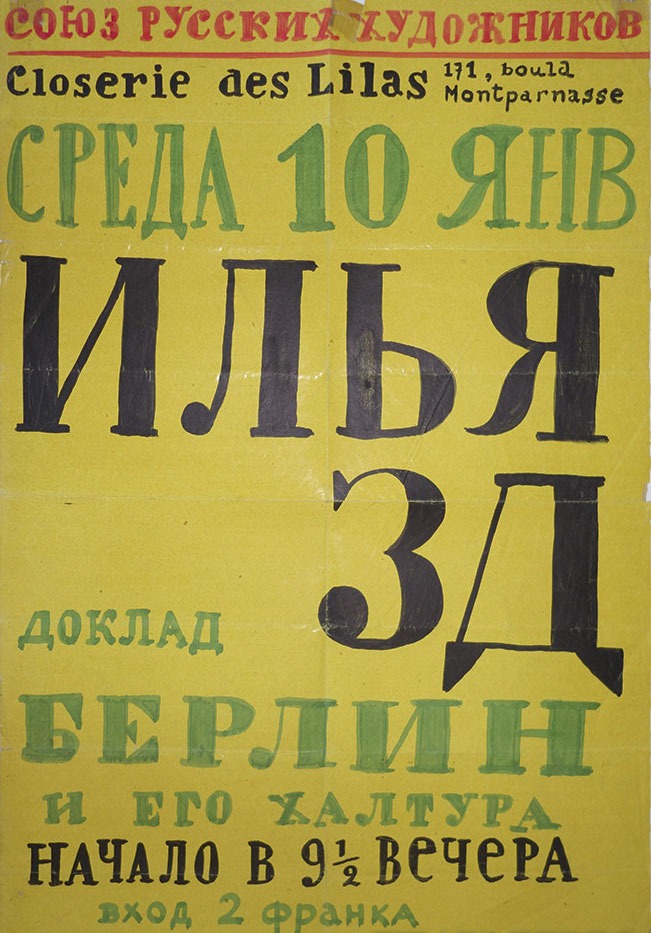

Впрочем, примечательно, что и Ильязду приходится возвращаться к русскому хронотопу в отстаивании своего первородства. Задолго до обмена репликами с французскими леттристами (о котором ниже), он высказывает желание поехать в Берлин, чтобы показать там, по его собственному выражению, «где футуризм зимует». В тот самый Берлин, который в двадцатые годы прошлого века полон зимующих и находящихся там круглогодично русскоязычных писателей и поддерживает прямую (радио-, издательскую и сентиментальную) связь с конструктивистской уже давно Москвой.

Афиша выступления Ильязда в Берлине

Тайна или террор в изящной словесности?

Когда Зданевич окажется уже в предвоенном Париже, он обнаружит себя в чрезвычайно сложно организованном, в том числе идеологически, культурном ландшафте, где одновременно существуют сюрреалисты, круг этнологов вокруг Музея человека (бывшего Трокадеро), Коллежа социологии, кружка Кожева и Nouvelle Revue Française под редакцией Жана-Полана, – всё это чрезвычайно сложно описать в терминах отчётливо проведённой линии фронта, и перечисленные круги пересекаются друг с другом скорее в терминах «фамильных сходств». Не лишены, наконец, эти круги и некоторого отдалённого родства с тем футуристическим контекстом, из которого прибыл Зданевич, а не лишь с ощутимо присутствующим контекстом модернистских опытов.

Когда перед самым началом войны Полан заканчивает свою книгу, он называет её почти слово в слово со знаменитой на тот момент статьей Малларме, однако на месте mystère dans les lettres[7] Полан диагностирует в межвоенную эпоху terreur dans les lettres[8]. Это понятие могло быть заимствовано им у Александра Кожева, на лекциях которого о Гегеле появлялись многие из круга NRF[9]. Разумеется, для Полана французское «terreur» не может не отсылать к якобинскому террору, хотя он и старается избегать всякой исторической конкретики в своей теории литературной партизанской войны между террористами и риторами. Намного больше его интересует террор литератора «на своём рабочем месте» – от романтизма и до наших дней. Так, в качестве современного ему примера он посвящает несколько страниц в том числе некому monsieur Ilyas, который осуществляет политику террора буквально, или на словах и который дошёл в своем терроре до разложения букв (lettres). Поэтом-террористом оказывается не кто иной, как Илья Зданевич, представляющий русский футуристический авангард и, в частности, ту его ветвь, что уклонилась от жизнестроительства в пользу чисто литературного террора, но тем не менее в глазах французской литературной теории всё равно оказывается намертво связанной с историей революции. Так что если принять гипотезу о кожевских корнях «террора в изящной словесности», то вполне может оказаться, что они же обнаруживают связи с Красным террором, во время которого будущий философ конца истории как раз эмигрирует из Советской России.

Жан Полан за письменным столом. Анкета с указанием роста Мориса Бланшо (1, 74 м)

Есть и более близкие исторические параллели: книга Полана выходит в оккупированном Париже в 1941 году, а одним из первых откликнувшихся на неё в 1942 году был Морис Бланшо, в течение 1930-х также активно выступавший в политическом журналах «Бой» (Combat) и «Повстанец» (L’insurgé) со статьями вида «Терроризм, способ общественного спасения», – всё это, вероятно, допускает аналогии с саботажем Сопротивления (во всей его сложной комплектации с коллаборационизмом). Наконец, если гегелевскую диалектику раба и господина как-то и можно применить к «пространству литературы», то не через бесконечно аисторичные (и вместе с тем имеющие прозрачные исторические аллюзии) полюса Риторики (т.е. сотрудничества или даже коллаборационизма с языками) и Террора, но через много более социологические категории «поля литературы». Господином в изящной словесности тогда оказывается тот, кто готов рисковать своей (институциональной) судьбой и благополучием, обманывая ожидания публики и раздавая пощёчины общественному вкусу, то есть ведя террор и рассчитывая на отложенное признание, тогда как рабом, вероятно, можно назвать автора конвенциональной прозы. Можно говорить об этой коллизии в терминах прекаритета: доминируемый экономически авангардный поэт (раб) разрабатывает такие типы поведения в изящной словесности, которые позволяют ему оказываться доминирующим культурно (господином).

Первая буква / после нас

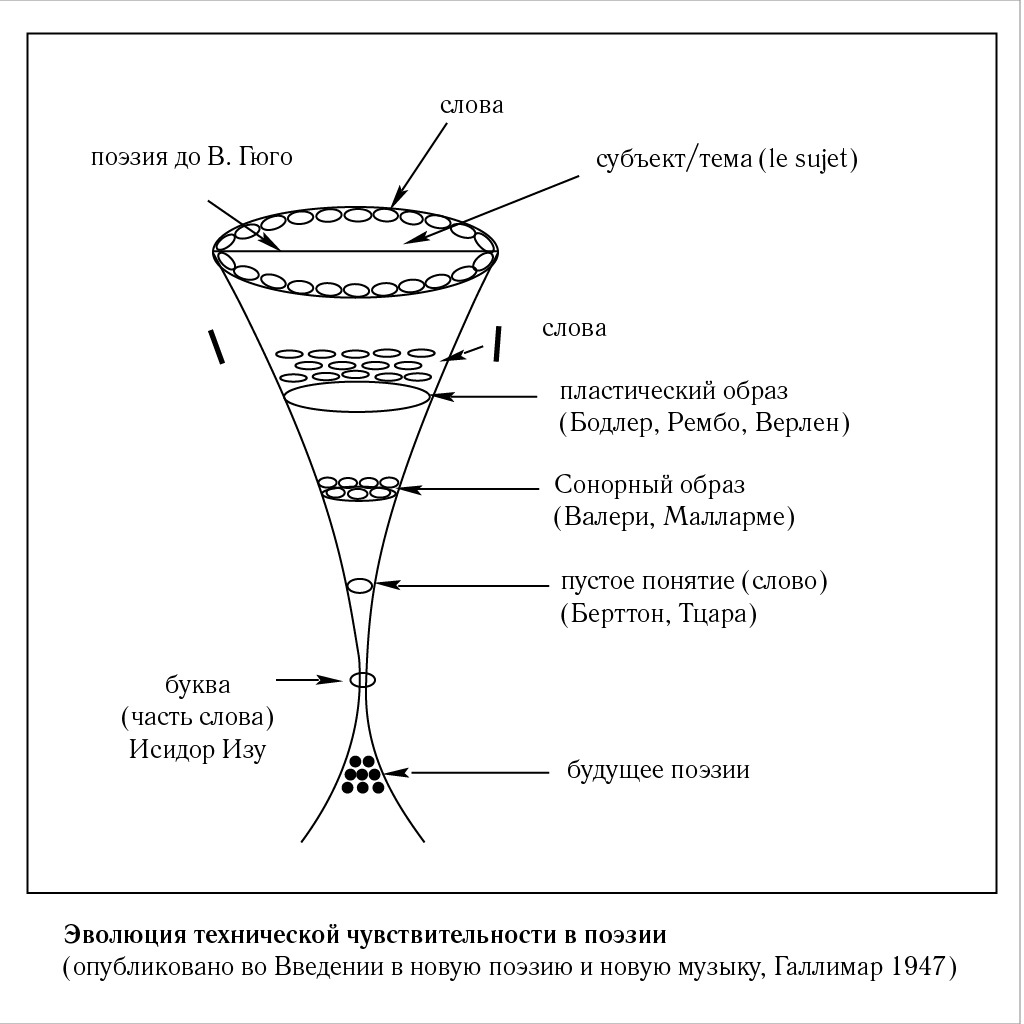

Забегая вперед, как поступал и сам автор, о котором пойдёт речь в этом фрагменте, можно упомянуть о метапоэтической программе Исидора Изу, которая вместе с тем даёт важное ретроспективное освещение вопроса. Согласно ей, Бодлер уничтожил поэтическое повествование и описание во имя поэтической формы; Верлен уничтожил поэтическую форму ради безупречной строчки, а Рембо уничтожил строчку ради слова, тем самым оставив следующим поколениям только пластический образ; наконец Малларме превратил слово в звук, сонорный образ, а Тристан Тцара почти ничего не оставил и от слова (понятия)[10].

Самому же Изу, только что приехавшему из Румынии (как и последний упомянутый им Тцара), ничего не оставалось как примкнуть к этому земляческому предприятию и продолжить разрушение слова, то есть освобождение акустического и графического означающего от смысла[11]. После свободного – от рифмы – стиха, теоретизированного Гюставом Каном, после свободного – от линейности письма? – слова у Аполлинера («mot libre») Исидор Изу «начинает разрушать слова во имя букв»[12] и «вместе с тем <разрушить> последнее значение, в котором мы больше не нуждаемся»[13]. Эта последовательно выстроенная генеалогия разрушений, или полураспада поэтической единицы звучит по аналогии с научно сформулированной задачей или как техзадание по продлению «эволюции технической чувствительности в поэзии»[14]. Однако, как это часто бывает в истории авангардной поэзии, ориентирующейся на новую науку и технику, новые поколения недооценивают разрушения, произошедшие до них в самой литературе. Или не помнят о них.

В том же 1944 году, когда советские войска войдут в Бухарест, Исидор Изу издаст первый номер журнала «Da», который будет сразу запрещён советской военной цензурой и партийными органами. Уже через год в Зале учёных обществ Парижа Изу выступает с докладом «Первая буква леттристов» (1946), а еще год спустя Илья Зданевич, когда-то сам эмигрировавший из Советской России, в другом парижском научном обществе – Обществе географии – выступает с докладом «После нас хоть леттризм» (1947), в котором утверждает, что наступательная операция леттристов в точности воспроизводит разрушения, уже проделанные русскими заумниками. Аргумент незнакомства с предыдущими стадиями развития дисциплины носит, в сущности, чисто академический характер: он мог прозвучать только в научных обществах, где и проходили оба доклада. Заумная поэзия конструирует свою генеалогию под сенью научного авторитета[15].

Однако сам факт того, что Зданевичу пришлось напоминать о предыдущих стадиях «разрушения эстетики» только что явившемуся Изу, превращать парижскую сцену в трибунал между русской и румынской культурной эмиграцией в первые послевоенные годы, был обязан не только научному стилю, но и медиатехнической эволюции, из-за которой поэзия переставала быть мнемотехникой. Можно ли было требовать от её новых мессий того, чтобы они помнили предыдущих[16]?

Интернационализм в языке (нрзб.)

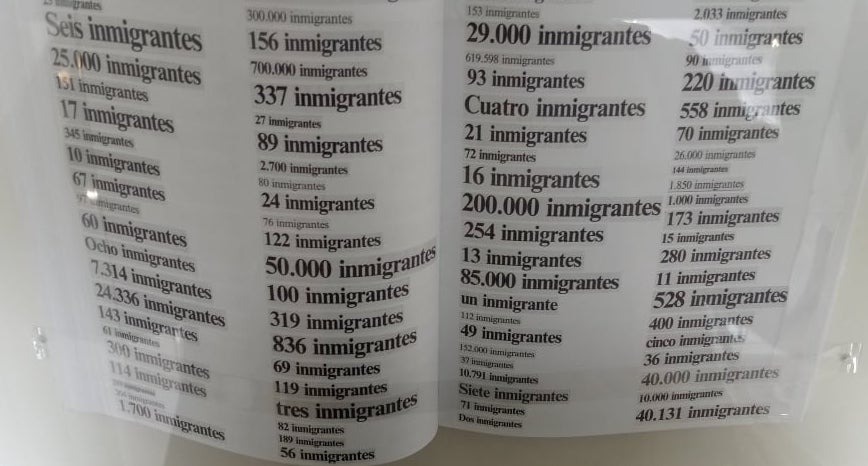

Медиачувствительная поэзия пересматривает после войны свои отношения не только с памятью, но и с политикой знака. Как во франкоязычной[17], так и в немецкоязычной версиях[18], как правило, указывается на один и тот же политико-эпистемологический исток конкретной поэзии. В основании идеи пользоваться словами как вещами (не всегда понятного назначения) лежит сомнение даже не в том, «можем ли мы писать поэзию после» того или иного чрезвычайного исторического события (в канонической версии Адорно – после Освенцима), а в том, можем ли мы вообще пользоваться тем же языком, что и нацисты. Или точнее, пользоваться им так же, как они – как логической машиной без сбоев и прорех, безупречная работа которой собственно и привела её операторов к пределам их мира и языка. Или, быть может, мы должны вывести её из строя / на чистую воду, на «белизну страницы», в «блаженное, бессмысленное слово», произнесённое как в первый раз, словом, перезагрузить язык и начать с чистого листа (на котором будут только какие-то чёрные знаки, а не «идеи»).

Такой род милленаризма, как конкретная поэзия, оказывается тогда ещё и формой интернационализма в языке – который всегда был и остаётся по сей день «национальным по форме», даже если каким-то другим «по содержанию». Следовательно, даже в современных попытках экспериментальной поэзии, преодолевающих национальные просодические традиции и «национальную картину мира» или вообще понятийное измерение языка, то есть начинающей состоять даже не из слов (Малларме), а из букв или звуков, можно видеть если не продолжение антифашистской борьбы[19], то ставку на надежду на семиотический интернационал.

Впрочем, такая «тактика слов»[20] всегда подразумевает, что принцип двойного кодирования, делающий даже интерес к паронимической аттракции не столь далёким от асемической поэзии типом чувствительности (и в пределе стремящимся к ней), обращается к столь частым и как бы чисто паронимически оправданным сближениям/смешениям поэтического и политического в силу дефицита (политической) стратегии и ограничивается только поэтическими действиями/сбоями.

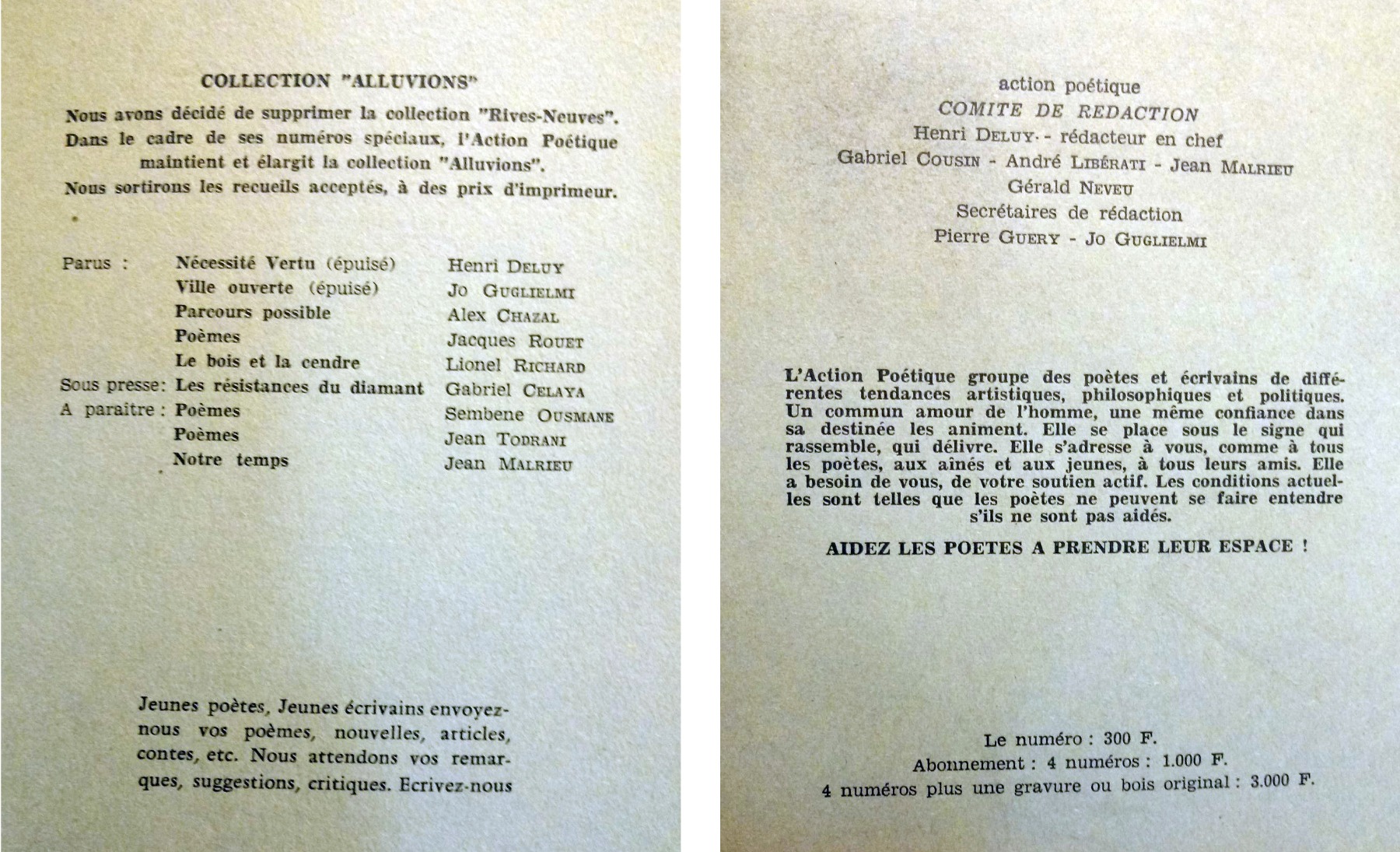

«Поэтическое действие» (Action poétique)

Возможно, этот сдвиг восприятия близкого/дальнего и гонит меня на следующий день в эту же библиотеку листать (feuilleter, как здесь это называют, то есть «страничничать») ранние выпуски «Action poétique » – в надежде, что удастся со своим вечным статусом чужака получить доступ к фондам. Впрочем, именно этот статус чужака и, чего уж там, бездельника, имеющего на это время-внимание (пусть и после 6 часов редактуры), делает восприимчивым к этим отдалённым ситуациям в культуре, как будто заочно уже оказывавшим влияние – в годы практики (всегда слепой в отношении своих оснований и референций).

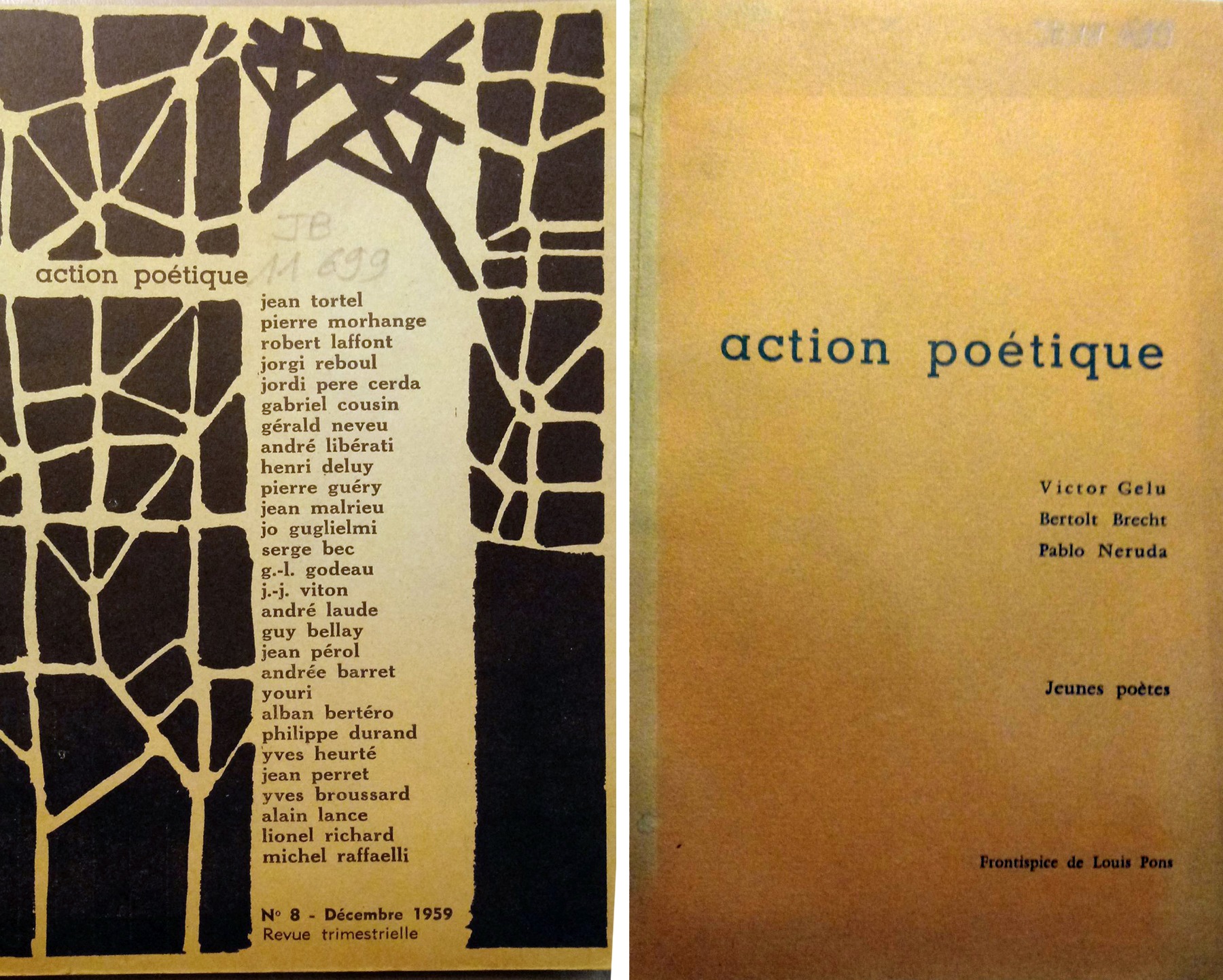

Журнал, не только берущий в своё название «действие», но ещё к тому же делающий его столь созвучным с политическим, да и вообще уподобляющий поэтическую процедуру – акту (а не, к примеру, массиву текста или сети сновидений), а своим девизом практическую истину из Лотреамона («La poésie doit avoir pour but la verité pratique»), не может тоже не вести свою родословную от определённого политического события. Таким стала забастовка докеров в Марселе в 1950 году, а сами эти марсельский журнал и одноимённая группа поэтов завершают историю военных операций между различными авангардными группировками в послевоенной Франции – или превращают эту культурную войну из империалистической в гражданскую, продолжают её «другими средствами» [21].

Это ещё до того, как студенты стали поддерживать (или не очень) бастующих рабочих, и до того, как будет издано «Общество спектакля». Собственно «Action Poétique » можно считать одним из подготовительных манёвров будущей молодежно-поэтической революции. Всего 5 лет назад закончилась война, ещё довольно сильны позиции сюрреалистов (основатели «AP» постоянно ссылаются на них – особенно Элюара и Арагона, то есть наиболее просоветских), переживают расцвет своего влияния универсальные интеллектуалы во главе с главным экзистенциалистом, а Дебор ещё пока шастает по улицам Парижа в своих широких штанах в поисках точки входа (и вскоре её найдет неподалеку от места действия «AP» – на Каннском фестивале с листовками против Чарли Чаплина)[22].

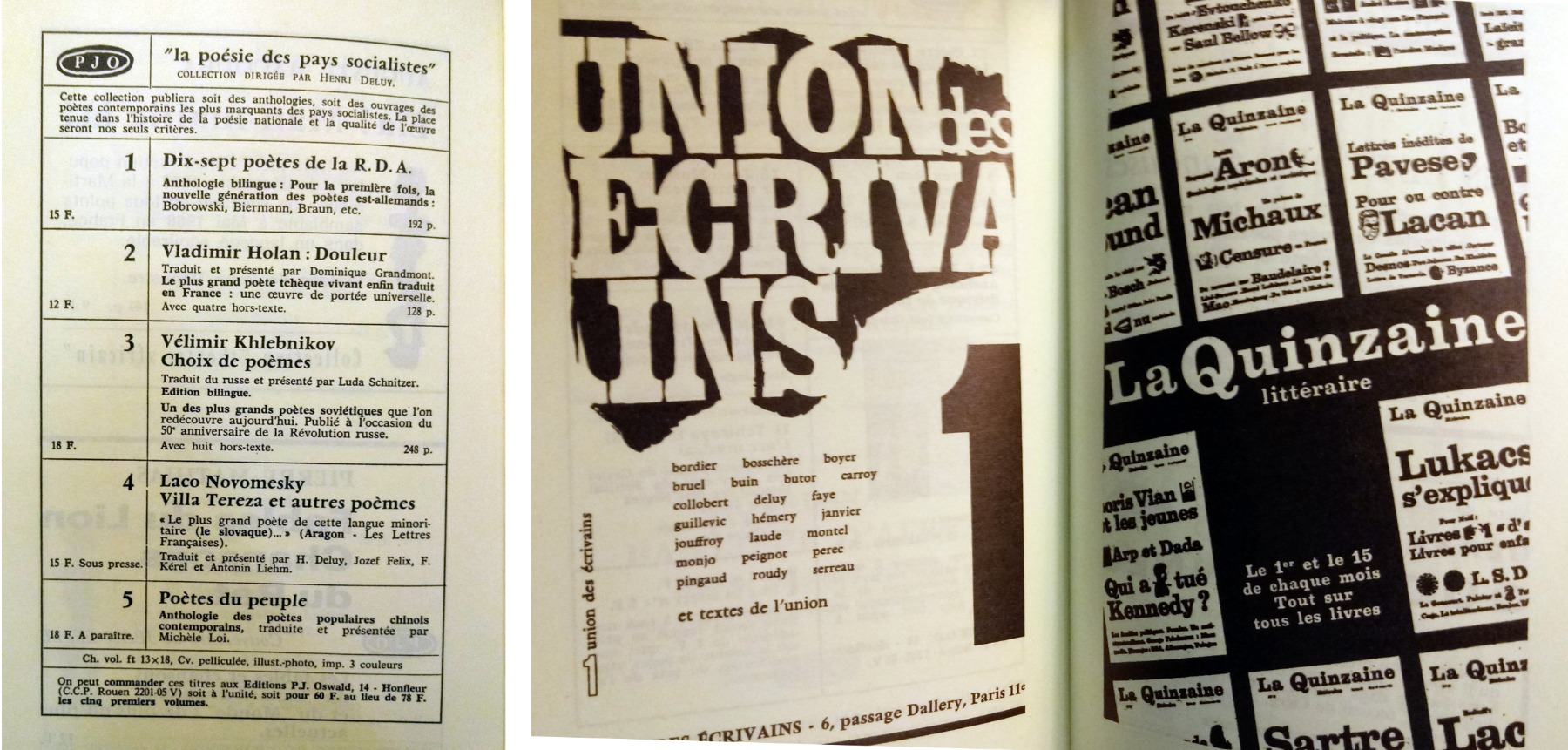

Страницы выпусков Action poétique 1957 и 1953 годов соответственно

В силу такой политизированной обстановки, а также пускового для журнала события немудрено, что редколлегия очень быстро пришла к разговору о политической поэзии (эссе под названием «Poèsie politique» за авторством Пабло Неруды опубликовано уже в третьем выпуске). И всё же когда обнаруживаешь спецвыпуск в честь 36-й годовщины Октября (а заодно и с одой на смерть Сталина, которая занимает почти целиком этот выпуск, причём практически рукописный – хотя предыдущие уже были офсетом, здесь снова появляется пишущая машинка), становится понятно, что, несмотря на дословные совпадения и, так сказать, именно тогда появляющуюся фразеологию, политическая поэзия в середине прошлого века значила нечто совершенно отличное от сегодняшних дискуссий о «конструкции политического субъекта» в поэзии или какой-нибудь «политизации формы». Притом речь не о разрыве, но об эволюции этого разговора, начальные точки дискуссии были положены именно тогда. (Разумеется, футуристы или сюрреалисты тоже были не прочь об этом подумать, но всё же ещё совсем в иных терминах и в совсем ином техно-информационном окружении.) Так же узнаваемы и некоторые институциональные повадки группы «поэтических действий».

Постепенно редакция взрослеет, с третьего выпуска в редакции появляется Анри Делюи (Henri Deluy), который будет его редактором до самого конца (в 2012-м). После того машинописного выпуска во славу Октябрьской революции появляются становящиеся всё более и более обстоятельными издания разных форматов и оформления – таким образом, единство издания сохраняется только на уровне названия и носит чисто номиналистский характер. Сперва осваиваются революционная классика (уже ставшая таковой к 1953 году) – Брехта, Неруду или тех же Кирсанова или Бурича (за всё на восток от Рейна отвечает Henri Deluy). В следующих выпусках, ближе к 1960-м годам, приступают к «народам социализма», ну, и наконец, не забывают публиковать и собственные опыты (essai) и поэзию.

Интересно наблюдать также движение жанрового характера материалов в сторону всё более периферийных (или утилитарных) – от экспозиции самодостаточных (поэтических) объектов: перевода из Райха, дискуссии вида «ещё раз по поводу Tel Quel», стенограммы чехословацкого Союза писателей. Наконец, не может не заинтриговать и та самая «четвёртая страница», которая, по мнению Малларме, застрахована от поэзии, но когда её больше не избегаешь, а институциональные наклонности уже сложились, то страницы с рекламой, анонсами и указанием уже разошедшихся тиражей книжных приложений оказываются чем-то чуть ли не наиболее стимулирующим воображение (то самое, что сближает с историей). Впрочем в случае отдельных фамилий ничего воображаемо сближать даже не надо: как и в случае выставки книжно-визуальных экспериментов, можно обнаружить тех, кто публиковался на русском языке совсем недавно – в переводе молодых товарищей, состоявших в переписке (и рассчитывавших в ней вычленить некое нетривиальное понимание политической поэзии) с Кристианом Прижаном и Клодом Руайе-Журну[23], когда-то проявлявшими (не)ожиданную для нынешних затворников активность в дискуссиях о политической функции стиха или графических экспериментах. Наконец, примечательно обилие имён, впоследствии известных как художников на страницах журнала и этикатаже выставки соответственно – Alain Jouffroy и Christian Boltanski (см. выше), не обойдётся и без до боли знакомых обсуждений «текстуальных машин» и «взаимодействия поэзии с мультимедиа»[24].

Задние обложки AP, содержащие призыв к «молодым поэтам присылать свои стихи, статьи и вступать в переписку с редакцией», а также призыв (без адресации) «помочь поэтам занять свое место»

Всему этому видимо, суждено повторяться в десятках поколений «молодых поэтов», которые и здесь, как и в других подобных случаях, являются единственным практическим определением адресата, который заслуживал бы своего дискурсивного анализа. (На каждой обложке журнала звучит призыв к молодым поэтам присылать свои опусы в редакцию.) Возможно, социализация и является той verité pratique, которую поэзия должна иметь в качестве своей цели.

Disclaimer

То, что может показаться юношескими увлечениями или снобским неймдропппингом, на самом деле является этюдами тех участков истории/теории литературы, которые дают ключи к современному риторическому бессознательному многих современных литературных процессов: помимо скучных вопросов о том, можно ли в стихах использовать то или иное слово или метрический размер (для которых всегда найдутся спорщики), более подспудное и незаметное влияние на литературное мышление современников оказывают противопоставление внутреннего (авторитета букв как таковых) и внешнего (авторитета социальной реальности или даже пуль, свистящих над головой, которые, как правило, призваны существенно ограничить словарь и способы сочетания слов), аргументы за трансгрессию, субверсию или ответственность и ангажированность и тому подобные – все они следуют из некоторых конкретных исторических кейсов, которые лучше хорошо себе представлять, чем пользоваться языком полубессознательно, склоняя ангажированность или чистое искусство, возможно, вполне заблуждаясь относительно как объёма понятий, так и генеалогии этих тенденций. Во всяком случае, судя по литературной дискуссии в младшем поколении, начинающем претендовать на политическую артикуляцию в культуре, этого знания генеалогии аргументов ужасно не хватает, яростный бой ведётся вслепую, как возможно всеми младшими поколениями в своё время, ещё не растерявшими свою прыть. Но это уже не позволительно тому культурному поколению, которое больше не может ограничиться лишь подаванием надежд и выкриками с места, но обязано формулировать некоторое число артикулированных тезисов, что будут так же cчитываемы из любой другой эпохи и языка, а не только с несомых непосрественно рядом плакатов или хорошо настроенной ленты друзей.

[1] Его ретроспективе в Женеве я как-то посвятил большую рецензию «Поэзия в объектах, поэзия из машины».

[2] См. подробнее о «Поезде в русской литературе».

[3] Его ретроспективе в Мадриде был посвящена часть моего «Мадридского дневника».

[4] Представленные на выставке книги Анри Шопена, Бернара Хейдсика и Франсуа Дюфрена являются также родоначальниками сонорной поэзии с точки зрения французского исследователя этого поля, и самого не чуждого экспериментов с буквами, как можно видеть по заголовку книги: Bobillot J.-P., Quand eCRIre, c’est CRIer. La poésie hors de ses pages. Atelier de l’Agneau, coll. «Que Faisons-nous ?», 2016.

[5] Цитируется по сценарию Станислава Дорошенкова «Ильязд», 2020 год, Париж. Текст на основе: Илья Зданевич (Ильязд). Письма Моргану Филипсу Прайсу / Предисл. и примеч. Р. Гейро. М.: Гилея, 2005.

[6] См. диалог «Интермедиальная Одиссея (Современное приближение к авангардисту-социалисту Сергею Третьякову)», посвящённый вышедшему сборнику его путевых очерков «От Пекина до Праги: Путевая проза 1925–1937 годов» (ЕУСПб, 2020) и опубликованный на Colta.ru.

[7] Малларме С. Тайна в произведениях словесности // «Семиотика и Авангард» под ред. Ю. Степанова.

[8] Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. СПб.: Наука, 2002.

[9] Предположение высказано в докладе Дмитрия Токарева на конференции «Авангард жизнестроительства», см. наш обзор в НЛО, № 16 (2021, готовится к публикации).

[10] «Революции поэтического языка» был посвящён один из наших предыдущих материалов.

[11] См. подробнее о поэтической деконструкции языка в отношении к первосцене его происхождения в: Арсеньев П. Языковые отношения: страх / страсть // Транслит. 2013. № 13. С. 107–109.

[12] Изу И. Манифест леттристской поэзии // Леттризм: Тексты разных лет / Пер. с франц. М. Лепиловой. М: Гилея, 2015. С. 16.

[13] Isou I. Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. Paris: Gallimard, 1947. Текст аннотации, перевод – наш.

[14] Подобно тому, как научные гипотезы мельчают и специфицируются, а технические задачи примыкают к уже состоявшимся изобретениям, Изу формулирует свою задачу в терминах научно-технического этоса, но переворачивая логику научно-технического прогресса и заменяя её энтропийной логикой разрушения. См. схему с подписью «L’évolution de la sensibilité technique dans la poésie» из книги Isou I. Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique.

[15] Одной из первых академических реакций станет заметка, принадлежащая профессору Санкт-Петербургского университета: Бодуэн де Куртене А. К теории «слова как такового» и «буквы как таковой» // День. 27 февраля 1914. №. 8. Не кто иной, как Бодуэн де Куртенэ, повторит тезис Бреаля о необходимости изучать живые языки в речевой деятельности, а не историю языка по письменным источникам, что ляжет в основание фонологии Якобсона.

[16] В том же 1947 году Изу издаёт труд «Сотворение Имени, сотворение Мессии», где провозглашает себя Мессией. См. подробнее: Ершов Г. Исидор Изу. Мессия леттризма // Сеанс. 2011. № 49–50 («Le tour de France»).

[17] См. о большой ретроспективе Анри Шопена летом 2017-го в приводившемся материале.

[18] См., например, описание к экспозиции работ Франца Мона в Сabinet de poesie concrete (Geneva/MAMCO, 2020).

[19] Этим политическим маркером обладал, к примеру, Revue blanche, в котором печатался Малларме.

[20] Так назывался сборник швейцарского поэта Франца Мона, изданный к ретроспективе в Сabinet de poesie concrete (Geneva/MAMCO, 2020). См. Franz Mon. Tactiques de mots / trad. Heike Fiedler et Vincent Barras, 2011.

[21] См. подробнее об истории французской послевоенной поэзии гид Кирилла Корчагина, упоминающий среди прочих упоминаемых во фрагменте «Когда искусство оборачивается книгой» Клода Руайе-Журну и Кристиана Прижана, а также Жака Рубо – участника «Action poétique».

[22] Молодой Ги Дебор был участником Леттристского Интернационала и организовал свой собственный – Ситуационистский Интернационал, когда захотел отколоться от круга Изу.

[23] Переводы этих французских авторов были опубликован в № 13 [Транслит]: Школа языка в переводах Никиты Сафонова и Кирилла Корчагина соответственно.

[24] Здесь мы имеем в виду сразу несколько выпусков [Транслит], начиная с № 9: Вопрос о технике и заканчивая недавним № 22: Застой / быстрые коммуникации и № 23: Материальные культуры авангарда, в которых обсуждается различные аспекты и векторы влияния, взаимодействие и сопротивление поэзии (с) новым(и) медиа.