Чего ждать от художника, который сидит в бочке

Российский художник Семён Мотолянец о перформансе, рынке и внутренней изоляции

22/08/2018

В московском Центральном Манеже с 1 до 20 августа проходила выставка «Здесь и сейчас», придуманная и организованная не художественным сообществом, а мэром города Сергеем Собяниным. По замыслу организаторов эта групповая экспозиция представила собой срез актуального искусства столицы, и большая её часть была посвящена перформансу. Так, например, в режиме реального времени Андрей Кузькин сидел в пирамиде, на гранях которой было написано «страх», «ложь», «смерть». Елена Ковылина в костюме советской буфетчицы продавала собственную живопись – на полотнах были изображения фруктов и овощей, сам проект назывался «Морковь культурная». А герой нашей беседы, художник из Санкт-Петербурга Семён Мотолянец, плавал в огромной бочке, наполненной водой.

Мотолянец – участник петербургского объединения «Parazit», один из создателей группы «Мыло», лауреат премии «Инновация-2009». Многим известна его романтическая постконцептуалистская живопись, объекты из разных материалов – от гранита до брусков отечественного мыла, живые перформансы, как групповые, так и сольные. Художественная разносторонняя практика Мотолянца заключается в работе с явлениями, которые в его случае не исключают друг друга, а дополняют, – это традиция академической живописи и тенденции актуального искусства. В беседе с Arterritory.com Семён Мотолянец рассказал о перформансе, конвертации жеста, практиках применения себя к реальности и о том, почему одно из главных искусств, которым в совершенстве должен овладеть современный художник, – это искусство заполнения заявок.

Семён Мотолянец. Перформанс «Художник в собственном соку» в московском Центральном Манеже во время выставки выставка «Здесь и сейчас»

Выставка в московском Манеже называлась «Здесь и сейчас», по заявленной концепции она представляет собой смотр искусства Москвы – это мы оставим на совести пиар-директора, мы понимаем, что там не только искусство Москвы, а главная цель – это выявить новые художественные тенденции. Скажите, пожалуйста, насколько вы свой перформанс «Художник в собственном соку» соотносите с этой так называемой новой художественной тенденцией? И как вы стали участником этого выставочного проекта?

На выставку в Манеж меня позвали московские коллеги, с которыми мы сотрудничали несколько лет назад. Я не знаю, почему выбор пал на меня. Может, из-за того, что я малобюджетный художник. Может быть, потому что им нравится моё искусство. Сложно гадать, так с каждой выставкой происходит: кто-то в ней, а кто-то за её пределами. Я принял приглашение и начал работать: всё очень тривиально в рабочем плане.

Семён Мотолянец. Средней позиции нет можно или включать или не включать. 2018. Лампа дневного света, велосипедная резина

Расскажите, как это всё происходило. Мне в этой ситуации всё же важен контекст – когда вы делали этот перформанс в галерее «Борей», к нему не было вопросов, всё это, в том числе и из-за тесного сотрудничества с группой «Parazit», считывалось очень иронично. Во-первых, это довольно тесная артистическая среда галереи, в которой, на мой взгляд, все всё равно «варятся в собственном соку». Во-вторых, именно в том месте и в той среде был момент некоего петербургского юродства, которое всё же довольно плохо конвертируется при переезде из подвала в тот же Манеж. Как вы для себя обосновываете место проведения живого перформанса, особенно если он уже делался несколько раз в определённых локациях?

Я бы не стал говорить, что в «Борее» всё варится в собственном соку – это галерея с многолетней историей, из неё вышло много художников. Первый показ моего перформанса в бочке прошёл на выставке, которая называлась «Удел человеческий», мы делали её по стопам одноимённого проекта Виктора Мизиано. Надо понимать, что мы, то есть группа «Parazit», – организация открытая, работающая без давления кураторов и из-за этого страдающая дефицитом выработки тематики. Чтобы меньше работать с кураторской частью большинства выставок, мы экспроприируем симпатичные нам чужие кураторские концепции в свои проекты. Вот, например, «Удел человеческий».

А с конвертацией всё сложно. Меньше всего мне интересно пространство, которое окружает меня во время перформанса. В это время мне важнее чувствовать телом среду происходящего, нежели реальную локацию. Любой перформанс для меня связан с определённым физическим и эмоциональным напряжением. Для сравнения приведу пример. В перформансах группы «Мыло» мы максимально удалялась от зрителя и создавали некую «гигиену общения». Из-за того, что мне не близок тот классический перформанс семидесятых годов, когда тело манифестировало себя, в «Мыле» почти никогда не было обнажённого тела. Но сейчас мне хочется другого ощущения и состояния. Пусть всё развивается хаотично и зависит от моего желания вступать в диалог со зрителем здесь и сейчас или нет.

Семён Мотолянец. Раньше казалось случайностей в мире 10 процентов. 2018. Керамика, металл, размер около 21 х 16 х 16 см

У вас этот коммуникационный момент в чём заключался? В том, что зрители к бочке подходили и монетки в неё бросали?

Не знаю, кто это написал про монетки. Видимо, редакторы в газете напутали что-то, в газетах часто пишут о чём-то, что не соотносится с действительностью. Написал же кто-то, что эта выставка посвящена новым тенденциям, а ведь это очень спорный вопрос, про новые ли она тенденции. Есть ли вообще новые тенденции? Что касается перформанса, то я не отрабатываю зрелищность. Вот пригласили бы актёра, который должен сделать шоу, – было бы прекрасно, но я этим не занимаюсь. У меня было всего четыре дня, которые я, помещённый в регламент выставки, провёл по своему внутреннему расписанию. На этот раз бочка оказалась не маленькой, а на три тысячи литров воды, и в ней я находился в плавательном круге. Всё довольно хаотично, к тому же я не испытываю ощущения, что в этом выставочном проекте у меня полный карт-бланш.

В тот момент, когда начиналась моя история с перформансом в составе группы «Мыло», происходили активные процессы взаимодействия русского искусства с европейским миром, а потом они завершились. Следствием смены политического курса стало то, что в целом как-то интерес спал, наступило некое консервированное состояние, в котором у меня возникли новые размышления. Идея перформанса «Художник в собственном соку» появилась и была реализована в Хельсинки. Мы с группой «Parazit» были на Хельсинской ярмарке современного искусства, которая была больше не про рыночные отношения, а про знакомства, контакты и новые связи. И как раз там я на протяжении шести дней «плавал» в этой бочке, вступая в диалог со зрителем. Можно рассказывать, что таким образом мы стремимся к изоляционизму, но мне не хотелось бы иллюстративности. И вообще мне кажется, что инструментарий перформанса больше полезен для художника, чем для зрителя, и пользы из перформанса тоже больше выносит художник. Мне важно не действие, а ощущение: каково это по шесть часов быть в воде вблизи людей, которые находятся в воздухе, даже такая простая задача мне представляется интересной. Мне важно показать, что всё же есть некая зона свободы – ты можешь не выступать на публике за гонорар, а заниматься своими делами и решать свои вопросы.

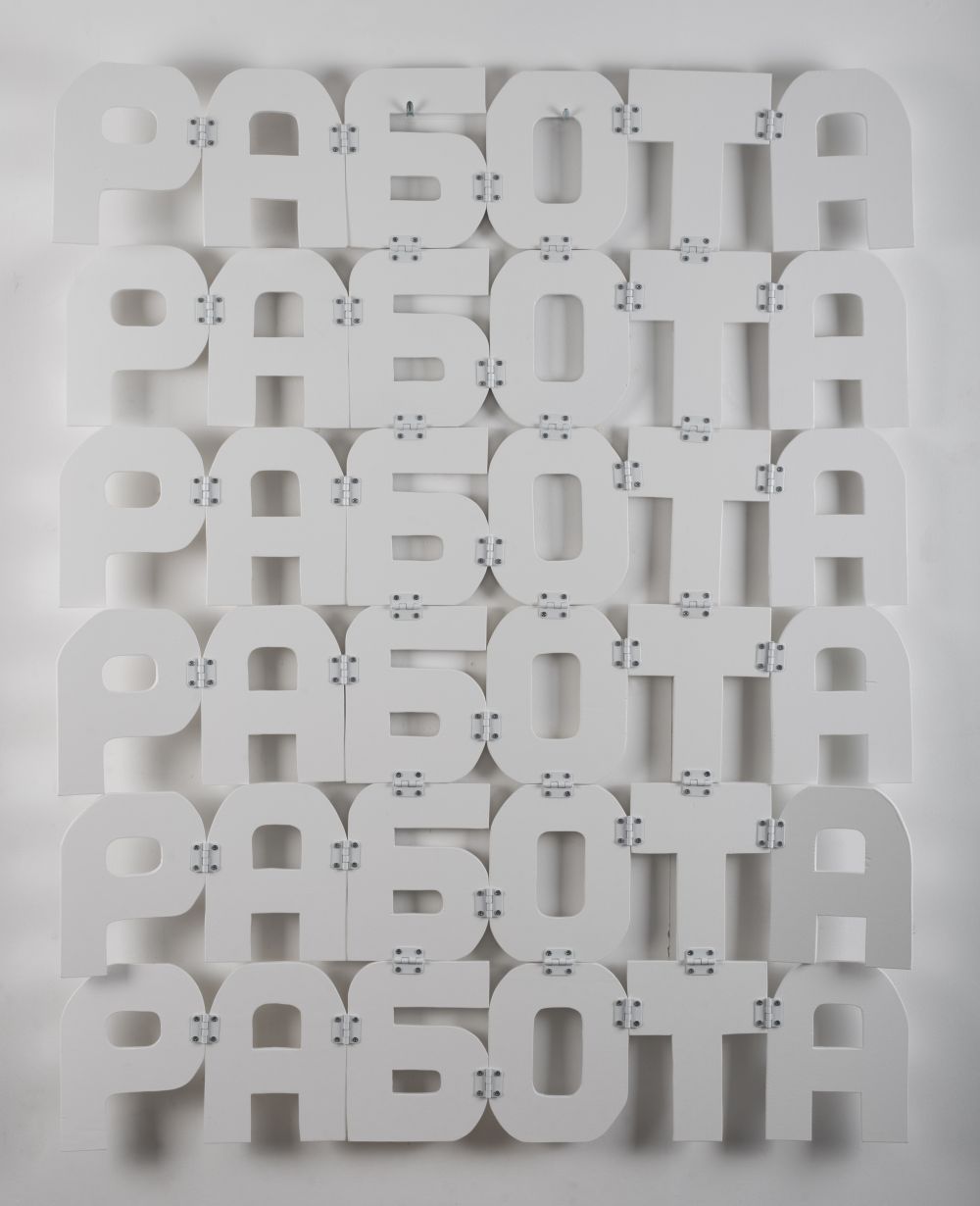

Семён Мотолянец. Работа. Фанера, петли, эмаль, 152 х 120 см

Но вы же на выставке в Манеже всё же за гонорар делали перформанс или нет? И это тоже выступление на публике.

Да вот произнёс, а потом услышал себя и удивился, что логики нет в сказанном, потом ещё раз услышал и подумал, что всё же смысл есть, если обратиться к слову «выступать». Я понимаю, что это что-то профессиональное. Я могу просто быть, присутствовать и не выступать – это мне кажется принципиально важным. А публика есть, и гонорар есть: всегда раньше было ощущение, что ты должен отработать этот гонорар. Знаете, это как с работой по найму – надо уже успокоиться, никто не требует и никому не нужна отработка в этой сфере. В общем, разговоры об оплате скатываются в зону некоего стыда и поиска качества выполненных перформативных работ. Перформативная работа, спешу вас заверить, дорогие читатели, проработана на должном уровне.

Вы упомянули интеграцию, которая была, а потом перестала. Мне интересен момент эскапизма, который присутствует в выборке перформансов для «Здесь и сейчас». Многие понастроили себе убежищ – вот художник Андрей Кузькин, который, как он говорил в нашей беседе, очень долго думал над словами «правда», «ложь», «страх», а теперь построил себе такой вигвам с этими словами на стенах и будет в нём сидеть. Какие-то кровати с дополнительными ярусами, углы и закоулки – в общем, места для убежища. У кого фактического такого убежища нет, у того маска, карнавальный костюм буфетчицы и прилавок рынка, тоже вполне себе очерченная зона комфорта. У вас вот бочка – тоже довольно герметичная конструкция, к тому же каждый вспомнит о Диогене. Можем ли мы говорить об эскапизме?

Безусловно, можем. В определённый момент ведь эскапизм становится формой поведения – как художника, так и простого человека. Знаете, вот говорят, что есть два варианта жизни в настоящих условиях. Первый – это уехать, если что-то сильно раздражает. Второй – принять существующее положение, остаться и продолжать работать. Я родился и вырос в Беларуси, потом переехал учиться, жить и работать в Россию (хотя Петербург сложно называть Россией), но я не отождествляю себя с российским политическим контекстом, потому что мне хватает своего. Пусть и мысленно, но я до сих пор нахожусь в своем регионе, я очень тесно с ним связан, я переживаю за него и несу какую-то ответственность. Я не вижу смысла уезжать куда-то в надежде, что в других обстоятельствах мои идеи будут развиваться более динамично. А если совсем честно, то у меня и возможностей нет уехать. Но я не транслирую модели для общего пользования, а рассказываю о своих личных переживаниях небольшого формата. Моя речь – это шёпот, а не крик. Да, кто-то увидит бочку и скажет о Диогене. Но такие ассоциативные ряды несколько упрощены: Бочка–Диоген, Кукуруза–Хрущёв и так далее.

В моей бочке можно спрятаться, но не для того, чтобы отсидеться, а для того, чтобы ощутить полноту своей жизни, прожить её по правилам, которые выбираешь ты, а не сообщество, пусть даже и самое прогрессивное. Шесть часов – это роскошное время и прекрасная возможность посидеть в воде в общественном пространстве в центре Москвы. В месте, где все ожидают от тебя действия – того, что сейчас ты всех удивишь, что-то внутри зрителя перевернёшь, в общем, создашь конфликт театрального характера – а его не будет. Мой перформанс о внутренней изоляции, о способе и положении человека, который должен выжить, держась на плаву.

Семён Мотолянец. «Мыдло падло» в рамках Ночи музеев в проекте «Семь способов смотреть на чудо». Дом-музей Матюшина, май 2014-го

Позволю себе ещё одно замечание о тенденциях российского перформанса и перформанса постсоветского пространства. Могу ошибаться, но мне кажется, что сейчас он – во всяком случае, та его часть, которая показывается в условно легитимных выставочных пространствах, а потом повторяется для коммерческих съёмок глянцевых журналов, – превращается в совершенно разрешённый, декоративный, беззубый театр-аттракцион, зрителем которого мы становимся. Мы знаем, чего ожидать, мы знаем, сколько это будет длиться во времени, мы знаем, что сейчас начнётся некое действие. Кроме этого, остаётся проблема воспроизведения действия, осмысленность повтора того или иного перформанса – для чего это делается именно в этом месте и для этого зрителя.

Смотрите, для меня перформанс изначально был той дистанцией, которая позволяла уйти от классического визуального и в тоже время остаться в зоне искусства в принципе. Я учился в «Мухе» монументальной живописи, но после этого у меня был период отторжения изображения. Для собственного освобождения мне было необходимо выбрать максимально другую художественную практику, которой и стал перформанс. Тут нужно понимать, что я ещё и очень стеснительный человек, и в какой-то степени перформанс помог мне преодолеть себя. Конечно, сейчас я понимаю, что нет большой разницы, чем ты занимаешься – графикой, живописью, фотографией или перформансом: это просто форматы, каждый из которых более или менее приемлем для каждого автора. Пусть существуют разные форматы, в том числе и перформанса: я вообще против того, чтобы люди следовали каким-то генеральным линиям, думали, что существует какая-то одна верная практика жанра и нужно теперь охранять его традиции. Вся подобная риторика о правильном или неправильном пути сильно устарела.

В последнее время я всё реже и реже обращаюсь к перформансу. Знаете, это ведь тоже такая старая тактика: когда тает граница между художником и его произведениями, когда автор пытается сам стать произведением искусства и заменить его своим действием. Важная вещь, которую я понял о себе, заключается и в том, что мне неинтересно заниматься видеодокументациями, а интересно делать репрезентативные фотографии действия. Я больше мыслю форматом книги, нежели форматом ютюб-канала или видеопрезентации определенной длительности. Допустим, вы никогда не видели вживую перформанс Бойса, но одного снимка, одного чёткого и ёмкого высказывания, выраженного фотографией, будет достаточно для того, чтобы вы испытали ощущение присутствия при том действии много лет назад. Конечно, идеальная ситуация, когда ты сам – свидетель действия, но невозможно разорвать географию и время, невозможно одновременно быть везде и всюду. Можно только быть здесь и сейчас, а все остальное – спрессованные источники информации. И вот эта мысль о том, что случившийся перформанс должен быть представлен одним снимком, подталкивает к определённым действиям. Знание и понимание того, как мой перформанс будет выглядеть в конце, влияет на то, как я выстраиваю его структуру. Но, повторюсь, что этой практикой я уже не занимаюсь постоянно и планомерно.

Семён Мотолянец. Объект «Волк в Овечьей шкуре». В рамках Паблик Арт Кучки в Гюмри. Армения, август 2014-го

Давайте тогда о других практиках поговорим. Мне интересно, как вы в своей деятельности соотносите предыдущий артистический опыт. Да, было изучение монументальной живописи. Была группа «Мыло» – очень узнаваемый бренд, признанный сообществом (вы получили даже «Инновацию» тогда за него), работающий с эпическим материалом. Потом «Мыла» не стало (кстати, интересно, почему) – вы делаете одиночные перформансы, занимаетесь объектами, постконцептуалистской живописью. Как у вас всё это совмещается и вообще тяжело ли отказываться от тех форматов, которые успешно работали?

Во-первых, я не отказываюсь от форматов, тем более от тех, которые успешны. Поэтому я продолжаю дело «Мыла», просто группа сейчас состоит из одного человека.

Во-вторых, сейчас я нахожусь в той фазе развития, когда необходимо расширить собственный диапазон. Потом он, дойдя до пика, естественно начнёт сужаться, мне придётся выбирать, чем заниматься более прицельно, но пока мне хочется делать разные вещи и пробовать себя в разных медиа. Но у меня нет конфликта с собой, с тем, что сегодня я делаю картинки, а завтра – перформанс. Мне ведь тяжело концентрироваться на чём-то одном долгое время. Сейчас мне, например, интересно рубить камни. Кому-то нравятся разные временные истории – как фломастер или шариковая ручка там на свету выгорает, а мне кажется, что надо всё делать из такого материала, чтобы время – хотя это тоже иллюзия – не смогло его съесть. Выбор языка диктует органика материала: мне не хочется танцевать, гнуть бумажку или работать со стеклом, мне хочется, чтобы мои работы были надёжными, крепкими и в них чувствовалась связь с материалом.

И ещё я бы заметил, что это всё не только разные жанровые формы, но и разные практики применения себя к реальности. В Москве они одни – скажем, там больше возможностей позволить себе увлечься перформансом; в Петербурге – другие, на Колыме – третьи. А как заниматься тем же перформансом в Беларуси – в Бобруйске или Бресте, – я вообще не представляю. Там это не то чтобы невозможно, а просто нецелесообразно – непонятно, как устроить сам процесс, чтобы твои действия были не невидимыми. Жаль, что у меня не хватит времени заниматься всем, что нравится: а мне нравится и чёрно-белая фотография, и видео, и живопись, и скульптура. Но вообще, если ты не рыночный художник, то сейчас важнейшее из искусств, которым ты должен овладеть, – это искусство заполнения заявок, всех этих аппликационных форм. Именно от них зависит, как ты будешь устроен в ближайшие месяцы.

Семён Мотолянец. Одетая, поднимающаяся на эскалаторе. 2015. Холст, акрил. 160 x 120 см

Кажется, что всё же выбор языка не всегда зависит от тех, кто этот язык предлагает. Да, рынок может предлагать тот или иной жанр, но ведь художник сам делает выбор, в том числе и из-за того, насколько ему самому комфортно в своей языковой системе, насколько адекватны те средства, которыми он пользуется для того высказывания, которое он хочет сделать?

А что такое высказывание? Я не хочу ничего говорить – я хочу показывать. Чего ждать от человека, который сидит в бочке? Я целый месяц провёл в резиденции в Латвии, каждый день ходил по берегу моря. Пустой пляж, море, природа… В этой ситуации постоянно возникает природный шум, но ведь море шумит просто так, а не для того, чтобы быть услышанным, не для того, чтобы прислать сообщение.

Человеку дана речь, вот он и говорит. Сейчас все «высказываются»: кто-то из-за радости, кто-то из-за боли. Но ведь это «высказывание» – это такое же абстрактное, ничего не значащее выражение, как и «хорошо выстроенная композиция». Желание что-то делать находится не в речевом реестре. Мне кажется, что перформанс находится как раз в сфере информации, которую человек получает глазами. Её достаточно для получения ощущений и создания образа, она не должна строиться по принципу «драматической арки» и быть конфликтной. Говорят, что вот в перформансе что-то должно произойти. Я же считаю, что как раз ничего происходить не должно: ничего не ждите, ничего не будет. А если вы чего-то ждали и пришли на выставку, которая ещё и оказалась платной, то вы зря потратили деньги – на самом деле ничего не будет.

Семён Мотолянец. Закат. 2015. Холст, акрил. 160 x 120 см

Вы упомянули разные практики применения себя к реальности. В Петербурге эта практика у вас в чём заключается? Вы уже много лет верны группе «Parazit» – это существование в коллективе тоже является частью практики?

У меня есть рабочая часть практики: сотрудничество с коммерческими галереями, например, достаточно успешное с галереей Марины Гисич. Что касается группы «Parazit», то в ней сейчас, страшно сказать, сорок человек. Я шучу, конечно, что об этом страшно говорить – в современной России сейчас же действует правило «больше трёх не собираться». Мы делаем выставки, ходим друг к другу в гости, пьём чай, общаемся, в общем, мы сформировали достаточно интересный и открытый элитарный круг. К нам приходят разные люди, кто-то из них потом уходит, кто-то остаётся, а кто-то даже оставляет основную работу и занимается только артистической деятельностью. Все очень разные, в том числе и из-за широкого возрастного диапазона. Как раз старшее поколение – отчасти это группа «Новые тупые» – сформировало атмосферу, в которой нет подавления индивидуальности и усреднения. В общем, с «Parazit» мы живём и живём: на верхушку ёлки не залезли пока, но свою жизнь налаживаем. Мы создали свой собственный мир, у нас есть ощущения, какая-то своя атмосфера – что ещё нужно художнику, да и просто человеку для плодотворной и интересной жизни, а не для её проживания?

Семён Мотолянец. Перформанс «Художник в собственном соку». Фото: Галерея Борей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Интервью Александры Артамоновой с Андреем Кузькиным

с Сашей Пироговой

с Ксенией Диодоровой

с Ростаном Тавасиевым

с Леонидом Тишковым

с Николаем Бахаревым

с Кириллом Кто