Заповедный мир наших снов

Граждане РФ, побывавшие в Венеции в эпоху суверенной демократии и не попросившие друзей щёлкнуть портрет на фоне Гранд-канала, пусть первые кинут камень в картину Татьяны Фёдоровой «Венеция» (1983). Правда, вряд ли кто-то захочет – слишком красиво. Да и камень наверняка пробьёт четвёртую стену и плюхнется прямо в мутную воду, подняв её уровень ещё чуть-чуть выше нормы. Так гладко, любовно, подробно выписан каждый кирпич, каждый сантиметр молодой кожи на лицах художницы и её друзей. И это всего одна из работ, вызвавших в интеллигентном сегменте российского Фейсбука оживлённые споры о том, что такое искусство. Глядишь, и глаз радуется: давно на выставки не было такой критики, какая обрушилась на ретроспективу советского искусства эпохи геронтократии под названием «Ненавсегда» (кураторы – Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева, Анастасия Курляндцева). Так что приходится писать и о выставке, и о тех мощных зеркалах интерпретации, в которых она уже отразилась.

Виктор Пивоваров. Московская вечеринка. 1971

Название, отсылающее к хрестоматийной книге Алексея Юрчака, пожалуй, единственная банальность. Светляков, последователь Ханса Бельтинга, занимается «bild anthropologie», то есть антропологией образов. Антропология не предполагает апологетики или правдоискательства. Есть срез наличествовавшего искусства, набор практик, действенных в то время. Есть череда тематических комнат, в которых собраны работы об умирающей деревне, воспалённом религиозном чувстве, инфантильности и детстве, Леониде Ильиче Брежневе (с него всё и начинается). Наличествуют хронологическая рамка (1968–1985) и концептуальная: в позднем социализме, говорит Светляков, «потерялся проект будущего», «исчезает модернистский вектор движения вперед». Из-за этого возникают проблемы свободного времени и досуга, а также «ощущение неподлинности», которое у иных трансформировалось в цитатность. Чего на выставке нет, так это ощущения, что существовал СССР, но Третьяковка, музей федерального уровня, не готова работать с таким наследством и погружаться в острые темы национальных движений, оккупации и культурного доминирования. Осторожность подцензурного музея понятна, но у отсутствия этого контекста на выставке есть два важных следствия. С одной стороны, кураторы не пользуются шансом высказаться на актуальную тему соответствия или несоответствия внутренней политики Советского Союза стратегиям колониальных государств, с другой – без понимания того, чем были колониальность и колониализм в те годы, обедняется и центральный посыл выставки. Он заключается в том – и это логически вытекает из трёх характеристик эпохи, выдвинутых Светляковым, – что СССР в эпоху застоя погрузился в состояние постмодерна. Наверняка с включением проблематики сосуществования республиканских сцен это состояние удалось бы описать ещё более подробно, но в силу политических причин мы получаем нечто промежуточное. Демонтаж большой истории, сформированной в эпоху Просвещения, не был задачей культурных деятелей застоя, представленных на выставке «Ненавсегда». Они ограничивались демонтажом истории локальной, сохраняя веру в общеевропейский прогресс и историческую справедливость.

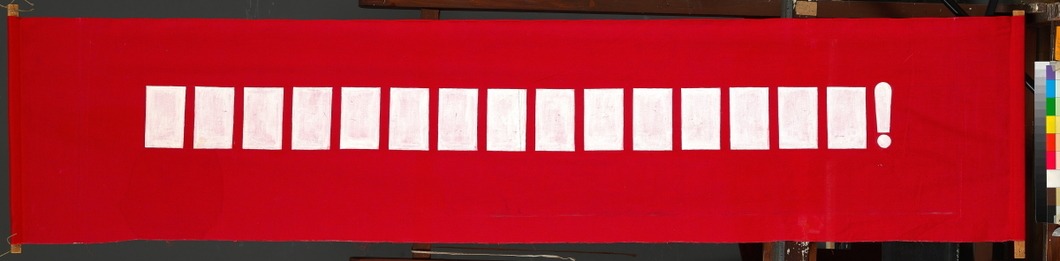

Виталий Комар и Александр Меламид. Идеальный лозунг. 1972

Виталий Комар и Александр Меламид. Идеальный лозунг. 2004. Авторское повторение работы 1972 года

Концептуалисты и соц-арт разбирались с наследием Сталина и представлением о риторике искусства как инструменте полицейского и дидактического контроля, не вдаваясь в параллели с проектом Просвещения и философскими утопиями по крайней мере до выхода «Стиля Сталин» Бориса Гройса. С официальным искусством, которого на выставке много, происходило другое: история кончилась, начались историзмы разной степени детализации, от прерафаэлитства Татьяны Фёдоровой и Юрия Ракши до Бориса Тальберга, списывающего сатира с картины Йорданса. В каталожной статье антрополога Сергея Алымова упоминается книга социолога Юрия Левады, в которой он пишет, что каждый человек есть продукт всей истории и вследствие этого «оказывается более глубоким и сложным, чем наличное общество». За книгу «Лекции по социологии» (1968) Леваду изгнали из профессии, но его наблюдение высокоточно описывало дух времени. Под этим пассажем могли бы подписаться абсолютно все участники «Ненавсегда», левые и правые, андеграунд и официоз.

Камиль Муллашев. Юность. Часть II. Из серии «Земля и время. Казахстан». 1978

Есть и иконографические параллели, утверждающие формальное единство художников и с той, и с другой стороны цензуры. Сравнивая фрагменты полотен Эрика Булатова и любого официального мастера, можно убедиться, как это делает Дмитрий Гутов в формате фейсбучного поста, что у них «одинаковый ДНК». Но дело тут, конечно, не в ДНК, а в детализации репродукций, качестве фототехники и всепроникающих медиа – кино и телевизоре, – позволивших Бодрийяру заявить в 1991 году, что войны в заливе не было, советскому правительству – не слишком погружать граждан в детали боевых действий в Афганистане, а Михаилу Гробману – изобрести формат интернет-мема, соединив репродукции советских картин третьего сорта с уморительно смешными подписями («Вдали Комар и Меламид, переодетые в Кирова и Ленина, говорят о Гробмане»). Медиаэффекты, создающие неподлинность, особенно сильно ощущаются в самой остроумной кураторской находке «Ненавсегда». Красной нитью сквозь выставку проходят ключевые (по мнению кураторов) фильмы эпохи («Калина красная», «Зеркало», «Полёты во сне и наяву» и другие), сопровождаемые тщательными эскизами художников-постановщиков. Эти эскизы настолько фактурнее и богаче, чем плоская плёнка, что у зрителей возникает эффект антидежавю: вроде как интерьеры Николая Двигубского и напоминают о деревне у Тарковского, а вроде и совсем другие. Писались эти вещи ради того, чтобы попадать на выставки, а оттуда – в закупочные комиссии и музейные собрания.

Группа «Гнездо». Железный занавес. 1976

Другой процесс, позволявший художникам погружаться в себя и в историю (что, как мы знаем по кабинету Фрейда, одно и то же), это «аристократизация». То есть разбиение на кружки по интересам, свободные в раскрытии почти любых тайн мироздания до тех пор, пока дружеская сходка не превращается в парагосударственную структуру, претендующую на реальную власть. Эти микроэлиты могли бы хозяйственными, как в случае фигурантов знаменитого «хлопкового дела» 1984 года, и культурными. Друг с другом они пересекались редко, что объясняется и принципиальными различиями в понимании смысла своей работы, и заботой о непроницаемости границ и экосистеме уюта. Это очень похоже на сегодняшние круги, отчасти сформированные прочными семейными узами доверия, отчасти идентифицирующие себя с прогрессивными фабриками знания. Ни те, ни другие не горят желанием нанимать новых агентов, потому что ресурс истины не бесконечен, а конкуренция за её разработку высока. Сообщества застоя, подцензурные и нет, смотрели на общественную жизнь в окно своих тщательно пестуемых в частном порядке представлений о благе. И видели то водителей на БАМе кисти Олега Филатчева, мечтательных, что девушки Пюви де Шаванна, то званый вечер в московской мастерской кисти Виктора Пивоварова, как будто прошедший на «Жёлтой подводной лодке». Но в первую очередь они видели себя. Отсюда появление микрожанра «автопортрет с рабочим», представленного на выставке «Сопричастностью» (1977) Андрея Яковлева и «Рекламой и информацией» (1983) Татьяны Назаренко (ещё один шедевр такого типа, «Автопортрет со сталеваром» Тимофея Коваленко, хранится в Перми). Эти вариации на тему «художник и модель» выглядят как требования общественного признания тяжёлого труда советского художника. С таких портретов на нас смотрит не типичный ударник, единица коллектива, а собеседник художника, его одноклассник в Афинской школе социализма. Свободное время, впервые нарисовавшееся в таких количествах после двух войн, революции, индустриализации, агрогородов и прочего, было потрачено на то, чтобы смотреться в бездну культуры и оттачивать навыки стилизаторского перевоплощения. Союзником в этом процессе для художников стал «вещизм», любовь к (запретным) товарам и коллекционированию. И это понятно. Впервые за долгие годы беспросветных войн и модернизаций у интеллигенции появился досуг, и потрачен он был на составление родословных. Ну и что, если они фальшивые? Тем интереснее.

И ведь в этом был не только консервативный, но и подрывной потенциал, на который указывает историк искусства Людмила Бредихина в интервью Юлии Воротынцевой в каталоге выставки. «Женское обращение» к традиции, говорит Бредихина, «логичнее считать жестом подрывным и аутентичным» потому, что женщины из магистральной истории искусств исключены. Упомянутая в самом начале «Венеция» Татьяны Фёдоровой в таком контексте кажется ещё многослойнее. А если разобрать отношения персонажей, то сквозь идиллический портрет начинает сквозить настоящий квир. Четыре персонажа объединены в две разомкнутые группы. Один юноша, три девушки, но вторая слева в брюках, развёрнута в резкий профиль и пристально смотрит на девушку с цветком (который только что подарила?). Ощущение эротического накала подчёркивается сумеречным светом (который Фёдорова в целом любит), как у Константина Сомова в его портретах и галантных сценках. «Венеция» стягивает главные темы выставки – аристократизацию, ретроспективизм, неготовность к постиндустриальной эпохе – в один букет, растущий в вазе с двойным дном.

Татьяна Федорова. Венеция. 1983

И неподлинность, неподлинность забыли, а она-то у Фёдоровой получает программный размах. В борьбе с ней заключается и главный посыл двух развёрнутых критических выступлений против «Ненавсегда». Пафос их прост: нам подсунули не то искусство и даже не тот застой. Правда, кажется, что критики выставки не всегда отличают неподлинность как эффект экспозиции от неподлинности как субъективного ощущения. В боевом листке антиконцептуалистского ревизионизма (он же раздел «Искусство» сайта colta.ru) исследовательница советской живописи Вера Отдельнова требует пересмотра роли своих подопечных и определения эпохи, замечая, что «застой» – термин поздний и оценочный. Отдельнову беспокоит тот факт, что качественные с её точки зрения авторы разбавлены второсортными работами. «[Н]е лучше ли было», – пишет она, – «обострить конфликт между станковым и концептуальным и, не выясняя, что является искусством, а что подёнщиной (или самодеятельностью), объяснить логику разных явлений: игрового и интеллектуального концептуализма и пластических поисков живописцев и скульпторов». Оформленный как полемика с кураторами «Ненавсегда», которые как раз таки принципиально не раскладывают искусство по таким категориям, текст Отдельновой в этом выводе спорит с другим критиком – Лёлей Кантор-Казовской. Аргумент Кантор-Казовской противоречив, но интуитивно понятен всем, кто следил за перипетиями постперестроечной рецепции соцреализма. В своей организационной части он следует за старой идеей бывшего заведующего отделом новейших течений Третьяковки Андрея Ерофеева о том, что экспозицию надо очистить от советского подцензурного искусства, ибо оно было создано при преступном режиме. Осталось определить, какой режим не преступный. Ха-ха, нет, шучу – какое искусство останется. И тут возникают проблемы, очевидные и абсолютно не осмысленные в эссе Кантор-Казовской. Она всерьёз использует словосочетание «Искусство с большой буквы» и пишет, что подцензурные художники использовали «консервативные медиа», хотя сегодня нет ничего консервативнее (и даже реакционнее), чем апеллировать к заглавной И(стории). Но это ладно. Допустим, официальное – подцензурное – искусство является неправдой. На другом конце спектра – неофициальные художники, которые решали философские и концептуальные проблемы. Непродуманность классификации очевидна. Это всё равно что сказать: не ешьте яблоки, они обманывают вас, еда на самом деле не такая вкусная, ешьте апельсины, они кислые и похожи на солнце.

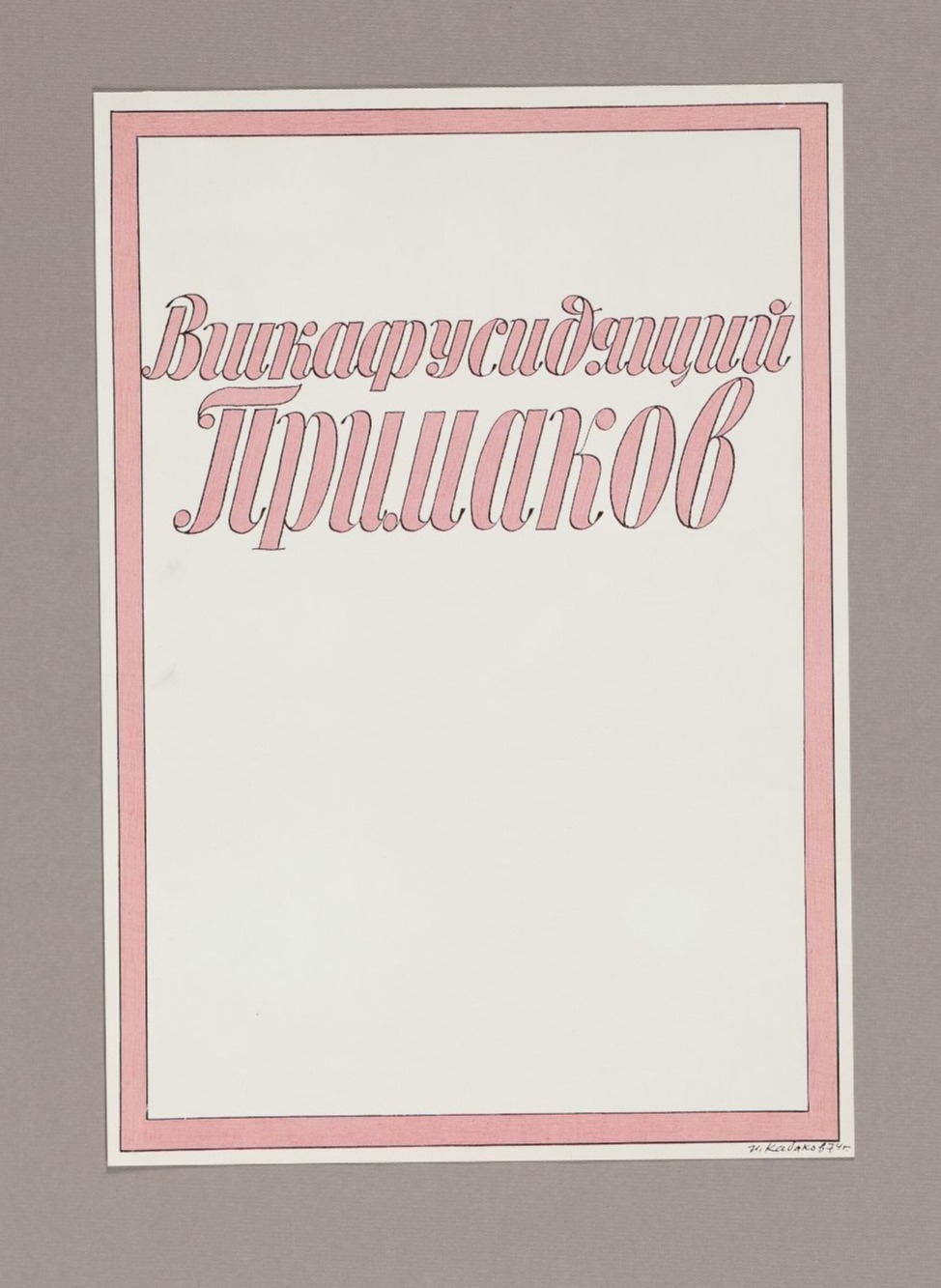

Илья Кабаков. Вшкафусидящий Примаков. 1972. Факсимиле. 1994

Впрочем, почему бы не отправиться вслед за Кантор-Казовской в путешествие за правдой? Значит, советское искусство на выставке «Ненавсегда», прошедшее выставкомы, показывает слишком глянцевую сторону советской действительности, на деле неприглядной. Что может быть альтернативой такой фильтрованной оптике? Наверное, неофициальная фотография. Штудии Юрия Рыбчинского в вытрезвителе, уличные фото Бориса Смелова, эксперименты с фотоизображением Валентина Мария-Тиля, Борис Михайлов… но стоп, он на выставке есть, хотя и не с репортажами с пляжей, заставляющими идентифицировать советского человека рабочего класса с таким же рабочим на пляже Брайтона от Мартина Парра, но с «Луриками». Мы берём эти снимки и говорим: «Вот, правда выглядит так, вот что было на самом деле!». Подцензурный художник, который вздумал бы вступить с нами в дискуссию, имеет что возразить. Он говорит: «Да, но нас в вытрезвители не отправляли и трагических этюдов оттуда не ждали. Мы – слуги общественной нормы, и наша правда в том, чтобы служить Искусству с большой буквы и давать образ идеальных граждан. А то, о чём вы говорите, в изобилии содержится в карикатуре и фельетоне эпохи, время от времени переходя в набат первополосной статьи». (Кстати, и в андеграунде насущной политической повесткой интересовался один только график и карикатурист Вячеслав Сысоев, чьё отсутствие на выставке очень чувствуется.) Терпеливые мы спускаемся по их указке в подвалы печатных изданий и на 16 страницу «Литературной газеты», и действительно – видим там изобилие материала, сатирического и гневного, о недостатках воспитания рабочих, о тунеядцах и люмпенах, об алкоголиках и делягах. Нас это не удовлетворяет: в фотографии мы видим доказательство универсальности всепроникающего насилия, а карикатура для нас всего лишь отвлекающий приём, который превращает широко распространённую практику в аляповатое и неважное исключение. Хорошо, идём искать правду дальше. Она отыскивается в закрытой статистике несчастных случаев, алкоголизма, преступности, делах КГБ о национальных движениях, допросах подозрительных деятелей науки и культуры на предмет контактов с иностранцами и антисоветских настроений, войне в Афганистане и так далее. Вернёмся к началу абзаца. Интересовали эти темы художников, решавших философские проблемы? Если по искусству сверяться, то ответ очевиден: ничуть. Как и их сверстников в основной экспозиции Центра Помпиду и МоМА, которые Кантор-Казовская приводит в пример Третьяковке. Подпольных художников интересовал среднеевропейский мейнстрим, который оформляет западные демократии, но редко выходит к осмыслению реальных общественных проблем в средах, напрямую не соприкасающихся с – за неимением лучшего обозначения – средним классом. Чума, таким образом, на оба ваши дома.

Дмитрий Жилинский. Воскресный день. 1973

Не отпуская педаль противоречий, Кантор-Казовская настаивает на том, чтобы соцреализм показывали в исторических музеях. Да как его там показывать, если он сплошная неправда? Для исторических музеев больше подходит политический активизм, оформлявшийся как перформативный (не юридический) протест: выход семерых на Красную Площадь в 1968 году, упомянутая Анной Толстовой надпись на стене Петропавловской крепости, сделанная Юлием Рыбаковым и Олегом Волковым. Надпись, вдохновлённая сгоревшей вместе с владельцем мастерской Евгения Рухина, гласила: «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!» Правда, Центр Помпиду и МоМА не выставляют граффити Парижа 1968 года и лозунги американских борцов за права человека тех же лет. Это можно объяснить тем, что протесты прогрессивных сил были приняты к сведению и послужили социальному прогрессу (и смене элит), но разве за сорок с лишним лет с той надписи на Петропавловке наше обществе не продвинулось? Рыбаков отсидел шесть лет, а Pussy Riot всего два. Прогресс? Количественно – да. По сути же граффити Рыбакова и Волкова и «Панк-молебен» Pussy Riot объединяет бунтарский посыл и библейский язык. За такие сочетания сажали тогда, сажают и сейчас. Эти сопоставления приближают нас к той самой, ускользающей, правде? Отчасти да. Толстова справедливо замечает, что оптимистично заявленное выставкой «ненавсегда» ещё не кончилось, а повторяется на новом витке истории, как «Старые песни о главном». Можно объяснить это вечным возвращением, но есть и другая версия. Из многочисленных перекличек нашего времени с тем напрашивается неклассический вывод о том, что мы, возможно, переоценили глубину противоречий между «было» и «стало», доверившись терминам типа «социализм», не имеющим реальной экономической основы. Ещё в 1950-е годы философ и дипломат Александр Кожев говорил, что советский строй «при всех социально-политических вторичных проявлениях (будь они полицейскими или революционными) остаётся тем же самым европейским капитализмом XIX века». По Кожеву, «совершенно всё равно, кем инвестируется прибавочная стоимость, частным лицом или государственным чиновником. Важно лишь то, что образующая капитал прибавочная стоимость рассчитывается так, что трудящимся массам остаётся лишь прожиточный минимум». Если Кожев прав, то модернистские требования «настоящего искусства» и острого антагонизма, звучащие в адрес выставки и эпохи в целом, приведут на самом деле к кристаллизации ещё одного уровня элитарных клубов и содружеств избранных, в очередной раз скрывая от нас тонкости взаимодействия художественных сообществ с властью и между собой.

Верхнее изображение: Татьяна Яблонская. Вечер. Старая Флоренция. 1973