Фундаментальная разница

Разговор с московско-кёльнским художником Юрием Альбертом вокруг выставки «Ненавсегда»

Казалось, за последние десятилетия мы должны были привыкнуть к самым невероятным способам собирать выставки. Кураторская прозорливость или кураторский произвол давали обильную пищу для размышлений. Плеяда великолепных смельчаков от Жана-Юбера Мартена до Уэса Андерсона продемонстрировала неисчерпаемые возможности кураторской фантазии. Почему же московская выставка «Ненавсегда», открывшаяся в ГТГ и посвящённая искусству СССР 1968–1985 гг., или эпохе «застоя», навлекла на её создателей Кирилла Светлякова, Юлию Воротынцеву и Анастасию Курляндцеву такой грандиозный шквал внимания и критики. Дело же не в том, что мы просто изголодались по ярким событиям.

Парадоксально и удивительно, что саму выставку многие участники обсуждения не видели – помешали обстоятельства сегодняшнего мироустройства. Но её тема задела такие болевые точки, разворошила такую груду проблем, которые всё ещё или, быть может, снова требуют внимания и обсуждения. Несмотря на то, что мы уже почти исчерпали сорокалетний срок, отпущенный для скитаний, прошлое не отпускает. Или дело в том, что умираем мы сегодня в более зрелые годы, чем древние евреи, и события поздних советских лет для многих – живая часть памяти. Пристальность и пристрастность людей, которым выпало пожить в СССР, не кажутся поэтому неестественными.

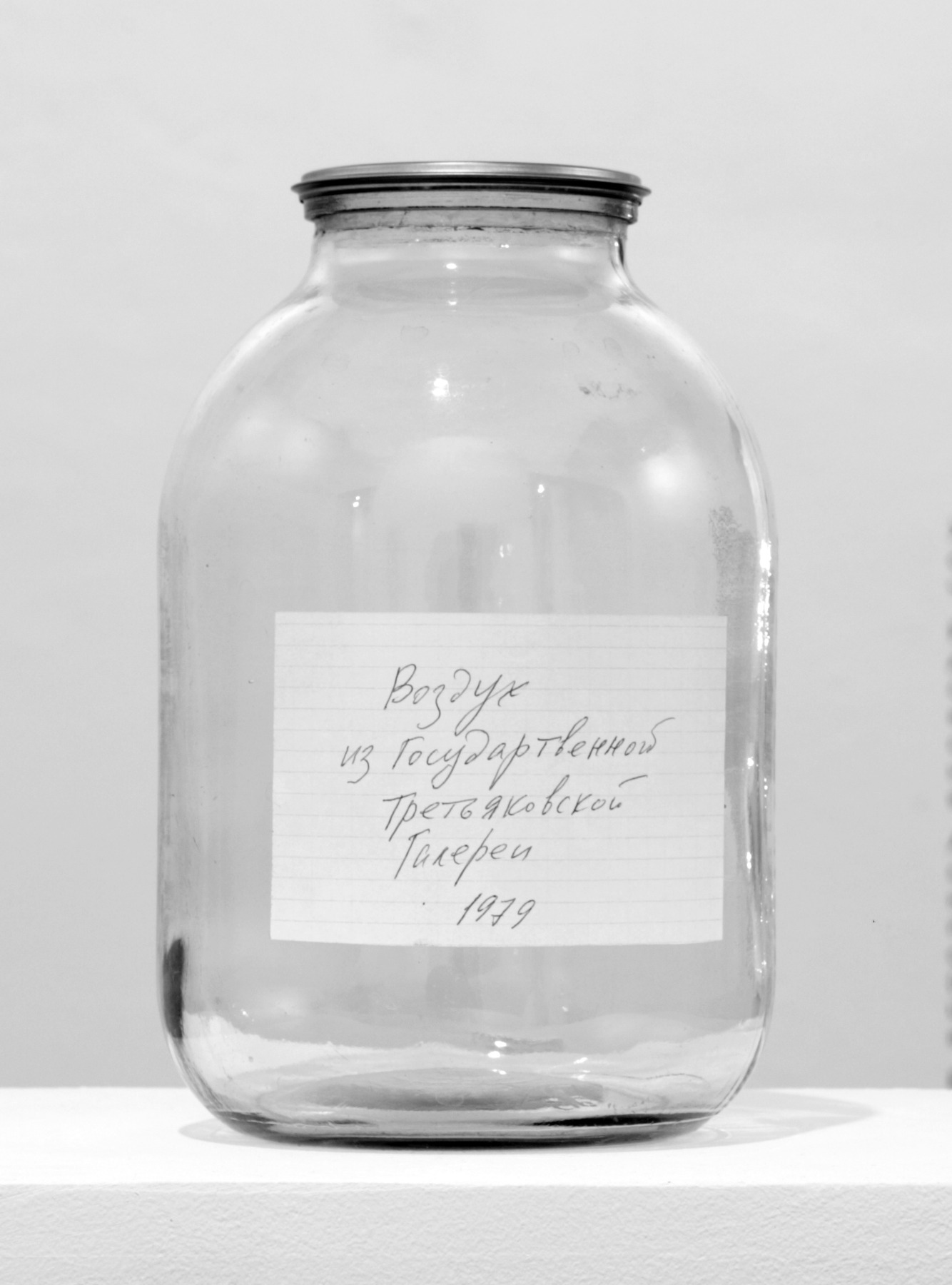

Воздух из Государственной Третьяковской Галереи. 1979

Экспонент выставки и энергичный участник возникшей вокруг неё дискуссии Юрий Альберт, художник-концептуалист, теоретик искусства и педагог, лауреат Премии Кандинского 2011 года, много лет живёт между Россией и Германией. В своей художественной практике он выступает адептом апроприации, иронически цитируя знаменитые работы знаменитых художников и предъявляя миру любимые карикатуры из журнала «Крокодил», посвящает «настоящему» искусству «Экскурсию с завязанными глазами» и работает с текстом в надежде преодолеть тупик, в котором, с его точки зрения, оказалось искусство современное.

Сегодня он в Кёльне, локдаун отрезал его от Москвы, но вопросы, которые выставка в ГТГ вызвала к жизни, давно в сфере его интересов. Он любезно согласился, не обсуждая собственно выставку, поговорить с Arterritory.com о том, что такое искусство, где проходит граница между искусством официальным и неофициальным, должен ли поэт непременно быть гражданином и насколько продуктивно пренебрегать историей и «понимать "Блудного сына" Рембрандта как жанровую картину из русской жизни, или как сочетание пятен цвета и света, или просто применять его к своим семейным обстоятельствам»*.

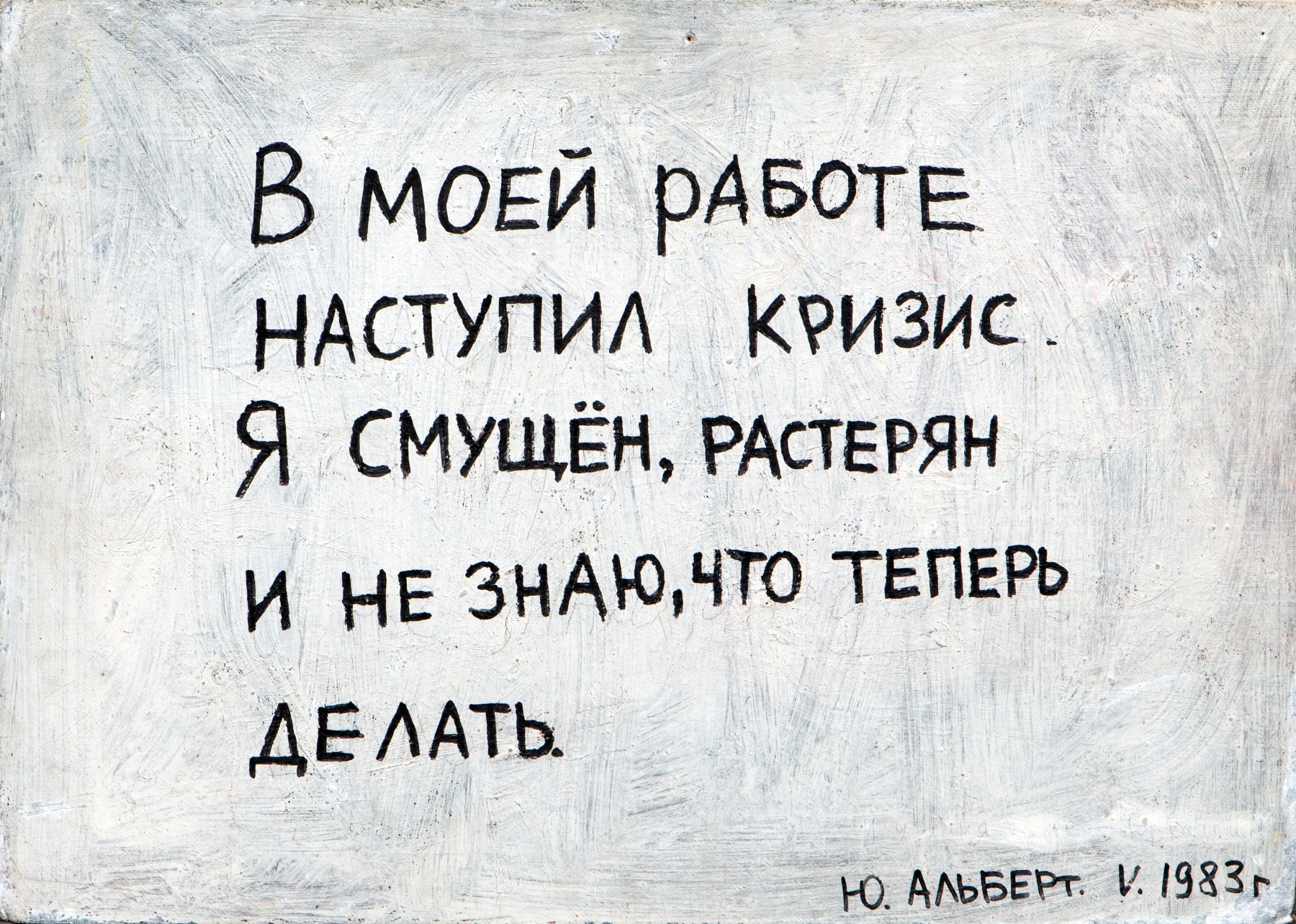

В моей работе наступил кризис... 1983. Холст, см. техника, 50 х 70 см

Обсуждение выставки, если отвлечься от эмоций, прежде всего демонстрирует проблему терминологии в русскоязычных разговорах об искусстве. Несмотря на плодотворную просветительскую работу, четвёртый десяток лет ведущуюся российскими институциями и специалистами, мы часто не можем договориться о терминах. Ещё и министерство культуры спускает время от времени циркуляры со своими самобытными определениями. В обсуждении выставки люди с диаметрально противоположными художественными предпочтениями много говорят о плохом искусстве. Но ведь чтобы понять плохое или хорошее искусство перед глазами, нужно как минимум знать, что такое искусство вообще. Вот вы знаете?

Нет, не знаю. Или, применяя широкое определение, – искусством является всё, что функционирует в качестве искусства и о чём мы говорим как об искусстве. Это определение верное, но, к сожалению, настолько обобщённое, что ничем нам не поможет. Обычно понимание того, что такое искусство, является более-менее общим для каких-то стран и эпох – и мы называем это древнекитайским, средневековым или современным искусством; или для групп современников и единомышленников – и мы называем это направлениями в искусстве: романтизм, импрессионизм, поп-арт и так далее. Каждое направление и тем более тип искусства базируется на общем для какой-то группы людей определении искусства. В наше время, когда одновременно существует множество этих течений, а также разных техник и жанров, приходится каждый раз заново, самостоятельно и под свою ответственность решать, искусство ли то, что мы видим.

Не менее загадочен термин «официальное искусство» и, соответственно, «искусство неофициальное». Без каких-либо уточняющих моментов, исторических или политических, обойтись трудно.

О неофициальном и официальном искусстве можно, я думаю, говорить примерно со времён оттепели, когда советское искусство разделилось на официальную часть – всё то, что в принципе может быть официально выставлено и интерпретировано с точки зрения официальной теории, и неофициальную, нелегальную – всё то, что нельзя было официально показать публике.

Тут важно иметь в виду, что в отличие от сталинского времени, когда это было смертельно опасным, уже стало возможным показывать такие вещи частным образом, не опасаясь немедленного ареста, хоть и под присмотром органов. Понятно, что граница не была резкой и непроходимой, особенно поначалу. Но чем дальше, тем больше эти два типа искусства расходились.

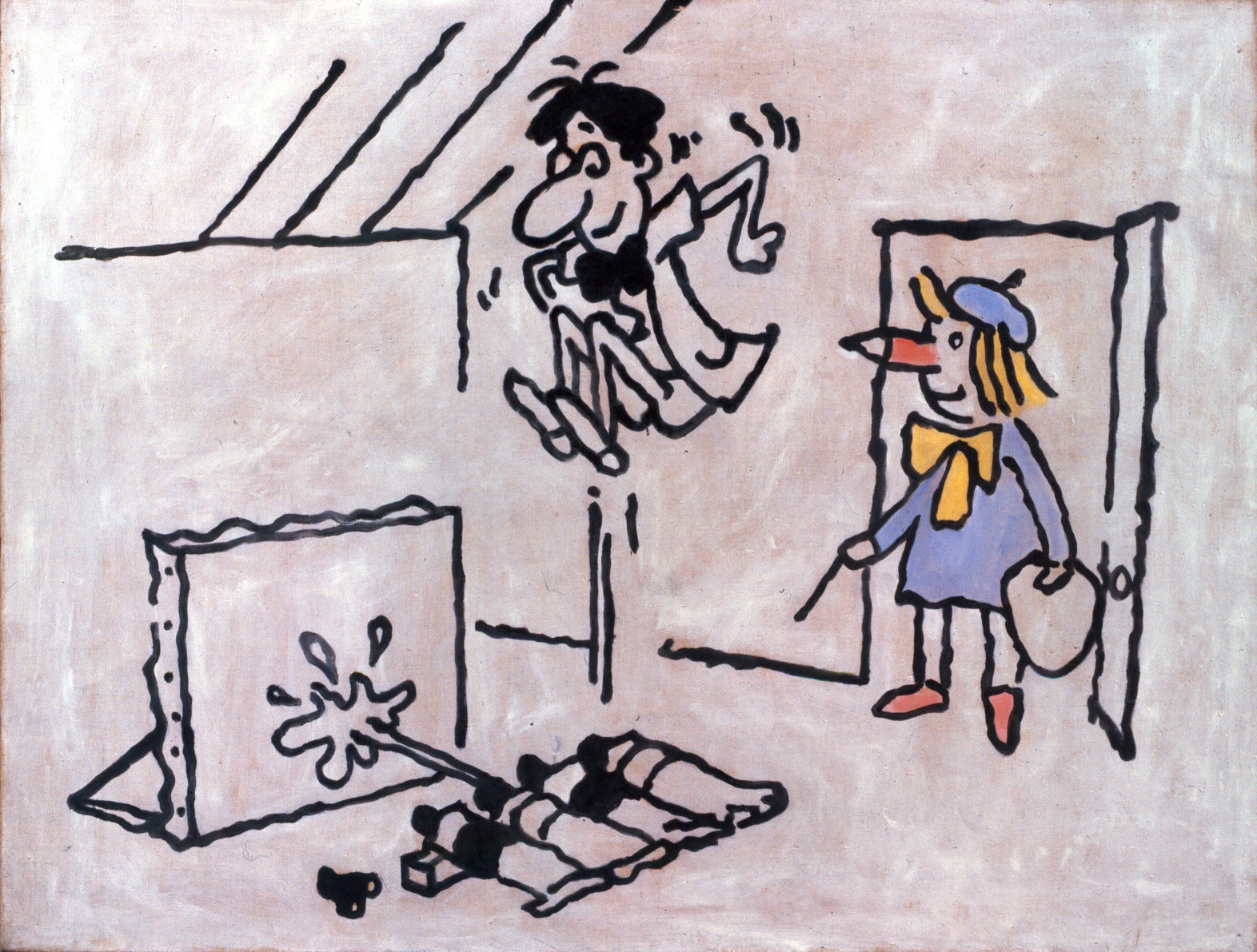

Я не Кабаков. 1981. Алкидная эмаль, оргалит, 100 х 150 см. Коллекция Спровьери

А как быть с выставками на ВДНХ или в Горкоме графиков?

Действительно в семидесятые годы произошло несколько «официальных» выставок неофициального искусства. Под влиянием скандала с Бульдозерной выставкой власти пытались это искусство приручить и контролировать. Сейчас трудно уже уловить эту тонкую, но важную разницу – но эти выставки делались именно как выставки неофициального и враждебного искусства и именно так трактовались в прессе.

Важно сказать, что неофициальное искусство не являлось прямым продолжением авангарда начала века или «тихого модернизма» 1930-х. Это новое явление, зародившееся в советской культуре на волне оттепели, но довольно быстро ставшее совершенно с ней несовместимым.

Вообще, я думаю, что дихотомия официальное/неофициальное не совсем точна в том смысле, что говорит скорее о морально-политическом выборе художников, оставляя в стороне эстетическое разделение. Есть другая – и, на мой взгляд, более фундаментальная – разница. Неофициальное искусство – это, хоть и провинциальный, запаздывающий, но модернизм, с борьбой течений и конкуренцией индивидуальных художественных языков. А позже, в 1970-е, даже и постмодернизм. Официальное – попытка власти и союзных ей художников и теоретиков построить единое бесконфликтное искусство, обязательно «реалистическое», пусть и «без берегов», говорящее со зрителем на одном общем и понятном изобразительном языке. Это социалистический реализм в последней стадии развития.

Карандаш и Модернист.1984. Масло, холст, 100 х 130 см

То есть вы не разделяете позиции Бориса Гройса относительно социалистического реализма?

Насколько я помню книгу Гройса, он всё-таки не пишет о соцреализме как о модернистском проекте, во всяком случае – как сознательно модернистском проекте. Гройс, скорее, утверждает, что риторика и даже в каком-то смысле цели модернистов-авангардистов были переняты официальной теорией при полной смене подхода к стилю, типу произведений, подхода к авторству и так далее. Но происхождение соцреализма в данном случае не так важно – к 1970-м годам вся эта система советского искусства уже давно сложилась и даже клонилась к упадку именно в качестве альтернативы модернизму. Сами художники не осознавали себя в модернистской парадигме. Разговоры о традиции и вечных пластических ценностях (даже если в качестве образца выбирался Матисс, а не Серов) оказались несовместимы с идеями новизны, эксперимента и расширения границ искусства.

Эти два вида искусства отличались почти всем: отношением к авторству, инфраструктурой, экономическими отношениями, дистрибуцией, отношением к зрителю и так далее. Разница была не только и не столько политической – разные практики порождали разные типы произведений. «Строители Братска», «Бабка Анисья» или групповые портреты Жилинского – хорошие вещи, но их нельзя представить на квартирной выставке. Они вообще не рассчитаны на частное восприятие.

Эти картины сделаны как бы от имени обобщённого «советского художника», санкционированы худсоветами и предназначены для коллективного взгляда «советских зрителей». Сами их размеры, техника и композиция рассчитаны на интерьер выставочного зала и на проходящих мимо анонимных зрителей.

А вот «Лётчиков» Турецкого нельзя было представить на выставке, посвящённой советской авиации, – они никем не санкционированы, сделаны художником по собственному выбору и предназначены для индивидуального восприятия без промежуточного посредничества выставкома. Разница как между автобусом и велосипедом – автобус больше, но возит группами и по одному маршруту. Несомненно, и то, и другое – картины. И то, и другое – искусство. Но это совсем разные типы картин. А по мере развития неофициального модернизма появились и произведения, вообще не являющиеся картинами, – объекты, акции, тексты.

Многие темы, стили и техники в официальном искусстве были просто невозможны. Не всегда было ясно, что можно, но всегда было чётко известно, чего нельзя. Например, нельзя было абстракцию, религию, объекты, «порнографию» – и так далее. Само понимание того, что такое произведение, стало разным. Официальные и неофициальные часто не считали друг друга художниками не по политическим причинам и не по факту членства в союзе, а потому, что, говоря об искусстве или произведении, имели в виду совершенно разные вещи.

Всё это не значит, что сами официальные художники работали неискренне или под принуждением. В конце концов, далеко не все хотят делать абстракции или перформансы. Но если ты делал хотя бы самые невинные и декоративные абстракции – ты мог быть только неофициальным художником.

В галерее. 1987. Масло, холст, 170 х 170 см

У вас бедняги официальные художники выглядят странными слепцами, искренне создававшими свои нетленки. Но ведь очень многие художники работали на заказ, именно что неискренне, применяясь к обстоятельствам, зарабатывая на пропитание. И потом делали, что хотели. Много примеров с обеих сторон.

Тут важно не путать официальное и официозное. Ясно, что к 1970-м годам искренних коммунистов, верящих в партийные лозунги, среди членов союза практически не осталось. Мало кто рисовал Ленина или строителей БАМа с энтузиазмом верующих. Ленина писали для денег, а строителей стилизовали под флорентийских патрициев кватроченто для души. Или просто писали натюрморты. Но для зрителей разницы не было – вся парадигма оставалась прежней.

Кстати, большинство великих советских писателей и художников, столпов соцреализма, тоже, скорее всего, в коммунизм не верили и советскую власть не любили. Хоть Щусев с Жолтовским, хоть Иогансон с Лансере, хоть Алексей Толстой с Леоновым. Это вообще не важно. Система была построена не на вере, а на ритуалах, экономических отношениях и принятии господствующего определения искусства.

Искусство для глухонемых (Что этим хотел сказать художник?).

1987. Фотография, наклеенная на оргалит, акрил, 100 х 350 см

А может ли художник без ущерба для ментального здоровья и для собственного творчества долгое время пребывать в состоянии двойного существования, двуязычия. Куда, например, мы отнесём работу в книге корифеев московского концептуализма Кабакова, Пивоварова и Булатова или Юрия Соболева вместе с его журналом?

Мне трудно об этом судить. Никто из моих знакомых и друзей не вёл двойного существования. Скорее наоборот – у неофициальных художников была ниша, в которой они могли отдохнуть от общего двоедушия и двуязычия или взглянуть на них со стороны и проанализировать. Кто-то работал сторожем, а кто-то – книжным художником. Это нормально – ведь и сейчас большинство художников зарабатывает на жизнь не своим искусством, а дизайном, программированием или работой в такси.

Мы же говорим о произведениях, а не о людях. Произведения Кабакова, Пивоварова или Булатова сделаны вне официальной парадигмы, с другим пониманием того, что такое искусство. Булатовский портрет Брежнева был невозможен на официальной выставке, а стилизованные под Ренессанс строители Бама – именно для неё и написаны. А кто чем зарабатывал – неважно. Хоть милиционером работал. В работах художника Булатова не было компромисса. В работах иллюстратора Булатова – наверное, был.

Важно, что своё искусство никто из неофициалов не пытался приспособить к цензуре или требованиям выставкома. Представьте, что мы не знаем биографий этих художников, как мы не знаем биографии Шекспира, а знаем только их работы. И сразу ясно, что эти работы принадлежат к другому типу искусства.

Вы настаиваете, что у официальных и неофициальных художников (что бы это ни значило), пусть и существовавших в одно время, не было ничего общего. Но ведь все они развивались внутри определённой культурной системы, и волей-неволей вступали с ней во взаимодействие, которое не могло так или иначе не сказаться на их формировании. Не ветром же надуло вам, например, ваши концептуальные идеи. У вашей семьи типично страшная советская история – обоих дедов репрессировали и расстреляли, обе бабушки сидели. Вы учились в советском вузе. Как быть со всем этим?

Конечно, у всех живших в то время, от чекистов до диссидентов и от передовых рабочих до поэтов-тунеядцев, было много общего. Мы жили в одной стране, учились в одних художественных школах и институтах, стояли в одних очередях, мечтали об одинаковых джинсах и смотрели «Семнадцать мгновений весны». Какой-то базовый культурный набор был общим. И это, естественно, сказывалось на нашем формировании, в том числе и в качестве художников. А вот дальше начинаются различия. Официальные художники были частью официальной культуры целиком и без остатка. Даже в работах «для себя». Неофициальные смотрели на неё одновременно изнутри и снаружи.

Ко времени застоя, к началу 1970-х, уже накопилась довольно богатая традиция подпольного модернизма, позволяющая молодым неофициальным художникам не только её развивать, но и критиковать. А из такой позиции уже можно отрефлексировать и своё место в общей советской культуре, языки этой культуры – и даже само понятие искусства. Собственно, соц-арт и концептуализм и есть разные варианты такой рефлексии и анализа.

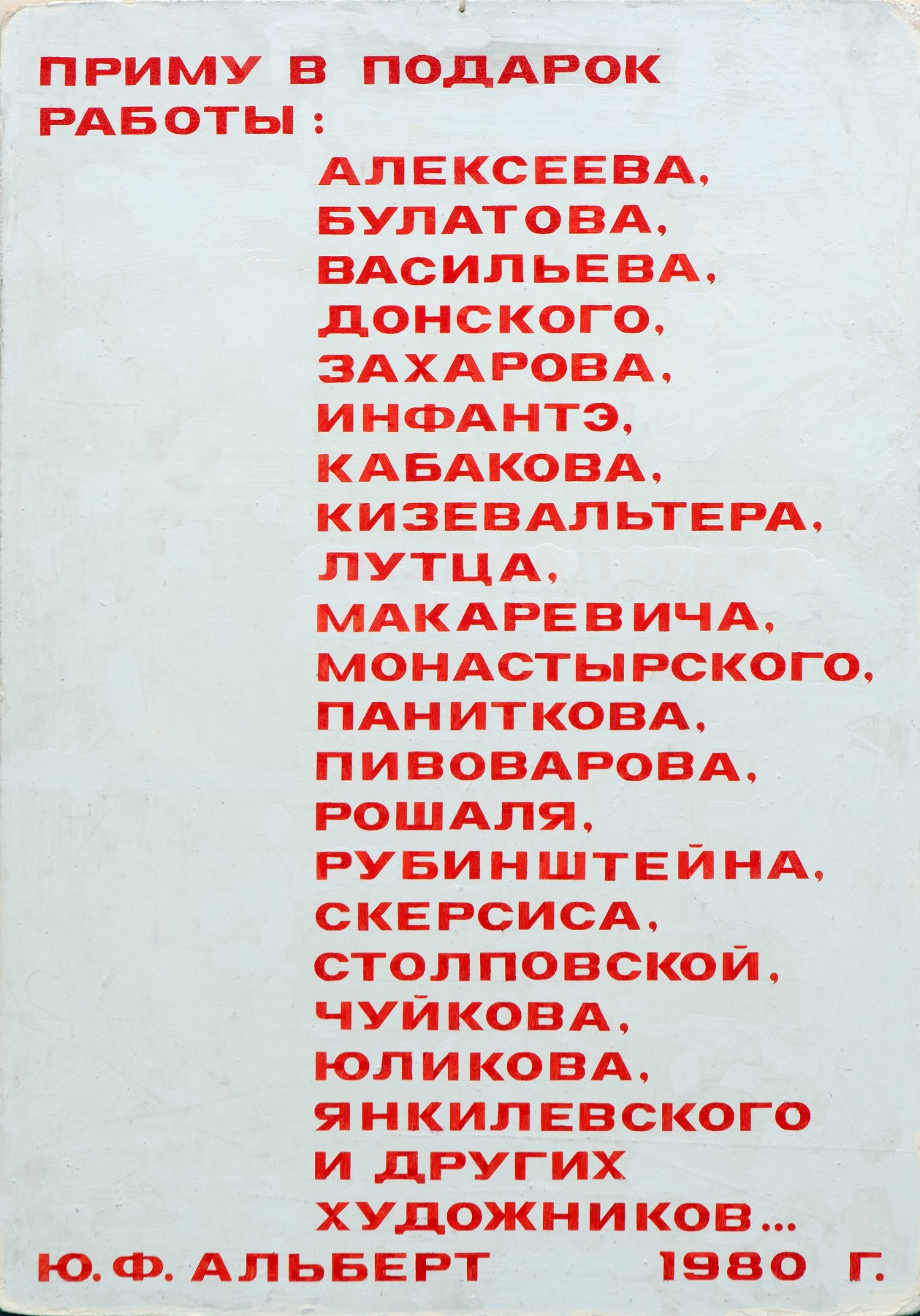

Приму в подарок... 1980. Темпера на оргалите, 70 х 50 см.

В своё время вы убедительно рассуждали о том, что «в будущее не возьмут никого». Почему же в таком случае вам так важно обособиться? Не всё ли равно? И, собственно, с кем вы собираетесь размежёвываться? Где критерии?

История искусства – это не будущее, а прошлое. Мне не было важно обособиться от официального искусства тогда и тем более не важно сейчас, хотя по разным причинам.

Я не помню, чтобы в конце 1970-х мы с друзьями обсуждали официальное искусство или спорили о нём. Не было борьбы официального и неофициального. Я заинтересовался этой темой несколько лет назад, после выставки «Оттепель». Это всё исторические споры – официальное и неофициальное искусства закончились давным-давно, вместе с распадом СССР. Никаких бонусов и привилегий отнесение художника к тому или другому типу искусства сегодня не приносит. Просто интересно понять, что это было.

Возможно, кстати, что разделение на неофициальный модернизм и официальный антимодернизм может помочь вписать официальное искусство в мировую историю. В качестве «просто хорошего искусства» это мало кому интересно и вне контекста считывается как обычный салон. В качестве продукта разложения соцреалистического и антикапиталистического проекта это может заинтересовать каких-нибудь международных кураторов и теоретиков.

Я не Базелиц! 1986. Масло, холст, 100 х 100 см

А «неофициальный модернизм» разве не может быть салоном?

Может, конечно. Такого тоже было полно. Просто это другой салон. Салонные абстракции или салонный сюрреализм принадлежат к другой традиции, чем салонные пейзажи и портреты. Даже перформансы или инсталляции могут быть плохими или салонными. Хотя в салоне это разделение, наверно, не так важно.

Иногда я пытаюсь представить себе, что могло бы получиться из наших талантливых художников, очутись они вовремя в открытом мире. По этому поводу можно вспомнить дидактические примеры Христо или Абрамович. Достаточно ли художнику «внутренней свободы», на обладании которой многие настаивают, чтобы полноценно реализоваться в рамках тоталитарного окружения? И что это такое – «внутренняя свобода»?

Без знания советского контекста и истории соцреализма «талантливые художники» из СССР скорее всего воспринимались бы как анахроничный салон. Или им пришлось бы резко измениться. Христо, А.Р. Пенк, Базелиц, Рихтер – все они сразу после иммиграции не пытались продолжать социалистическое искусство своих стран на Западе, а включились в самый современный западный контекст. Абрамович была в этом контексте с самого начала своей карьеры. Тут вопрос не в таланте или государственном принуждении. Вопрос в том, в какой контекст, в какую традицию вписано то, что ты делаешь – в развивающуюся или стагнирующую. Может быть, какой-то однокурсник Рихтера был талантливее его – но кого это теперь интересует. Вопрос ведь не в том, чтобы «реализоваться» как личность – вопрос в том, чтобы реализовать нечто, двигающее искусство вперёд.

Что касается идеи «внутренней свободы» – это что-то типа «суверенной демократии». Сам концепт «внутренней свободы» исторически обусловлен и возникает только при отсутствии или боязни свободы внешней. Когда страшно выделяться, определяться и тем более – разделяться, но можно в тиши мастерской лелеять «пластические ценности» и холить свою «внутреннюю свободу». Делакруа, Моне, Ротко или Уорхолу внутренняя свобода была ни к чему.

Изображение карикатуры И. Семенова из журнала «Крокодил» № 12 за 1966 г.

2001. Холст, акрил, 220 х 200 см

Вы ведь появились на художественной сцене в начале восьмидесятых, на излёте советского строя. Каких-то полдесятилетия, и разверзлась перестройка. Было ли у вас ощущение, что всё вокруг «ненавсегда»? Что вас поддерживало, давало силы делать своё дело?

Нет, скорее было ощущение, что этот Тысячелетний Рейх никогда не кончится, что он навсегда. Но так как я родился при советском строе и никакого другого тогда не знал, то это воспринималось не так трагично – ну, просто завтра и послезавтра будет так же, как сегодня. Мы были молоды и окружены друзьями, а само занятие современным искусством настолько интересно и увлекательно, что не требовало специальных стимулов. Жизнь была нелёгкой, но мы не страдали.

А как вы существовали в смысле быта?

Все по-разному. В моём поколении, в отличие от старших нонконформистов с традиционным художественным образованием, почти не было успешных иллюстраторов и дизайнеров. Кто-то работал ночным сторожем, кто-то делал мелкие графические заказы, кто-то служил в театре или где-нибудь на незначительных должностях. Почти ни у кого не было своих квартир и тем более – отдельных мастерских. Жили с родителями или снимали жильё. Мы с женой сначала снимали комнату, а потом родители помогли вступить в кооператив. Поэтому у нас часто собирались, и даже один раз мы сделали двухдневную квартирную выставку, на которую почти никто не пришёл. Хороших книг по современному искусству было почти не достать – и если что-то попадало в руки, читали и разглядывали очень внимательно. Жили бедно, как и все вокруг, но с интересом.

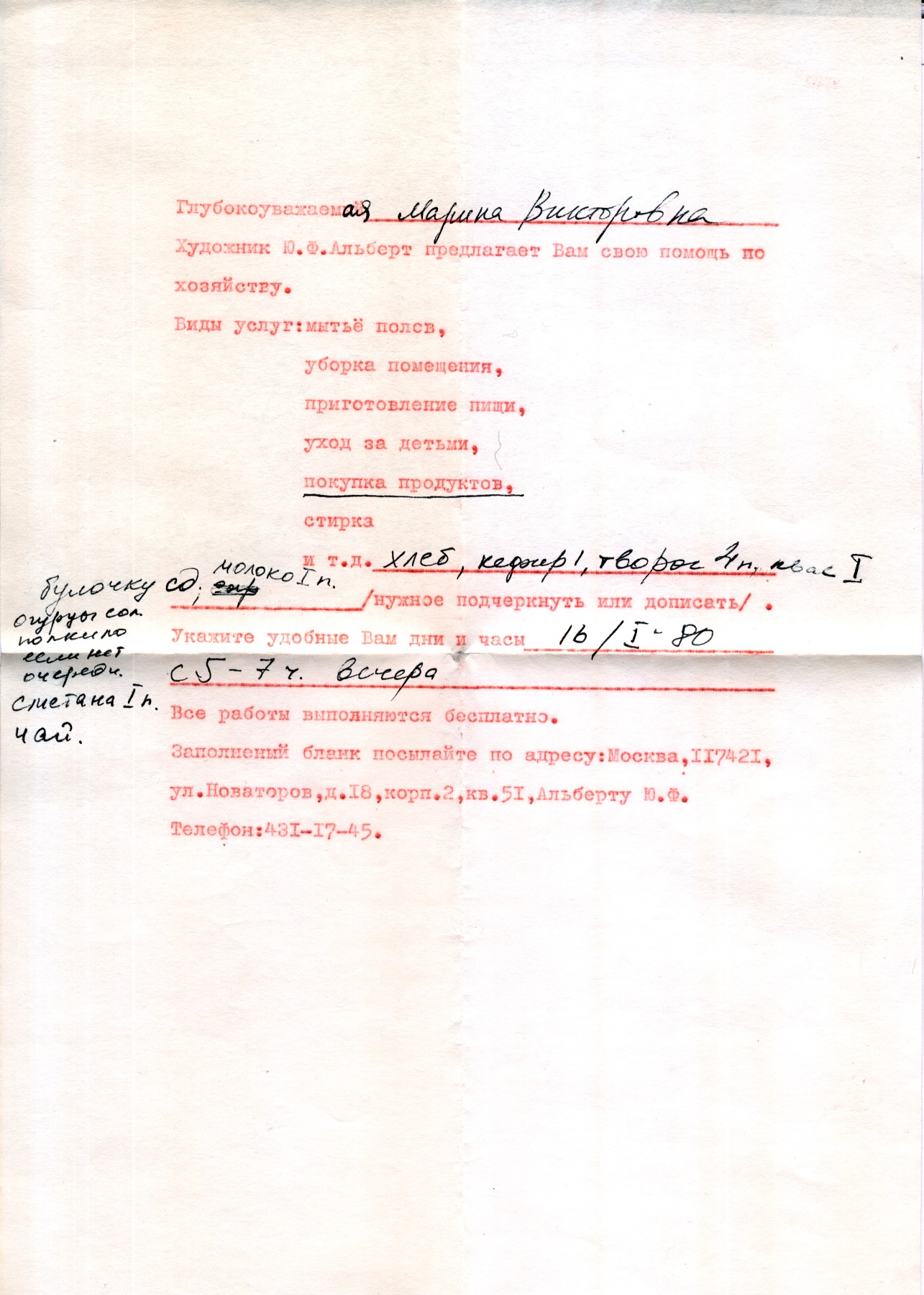

Помощь по хозяйству (бланк заказа). 1979–1980

Что из ваших работ кураторы включили в экспозицию? И участвовали ли вы каким-то образом в отборе?

Нет, у меня сразу запросили именно этот проект – «Помощь по хозяйству» 1979 года. По всей видимости, он лучше всего подходит под кураторскую концепцию.

Так как я знаю Кирилла Светлякова и считаю его серьёзным куратором, то я с удовольствием дал работу. Я часто не согласен с Кириллом в каких-то теоретических вопросах или взгляде на эпоху, но я считаю, что куратор имеет полное право трактовать и тему, и мою работу не так, как я сам, и использовать мои работы в своих целях. В вопросах интерпретации работ автор не имеет никакого преимущества. Иначе и неинтересно.

С момента падения Берлинской стены огромное количество произведений, заказанных партией и правительством ГДР, было удалено из общественного пространства. В последние годы вовсю идёт процесс реабилитации заказного искусства ГДР – пишут, что, кроме прочего, этого требует рынок. Приводятся в порядок и открываются для публики помещения для хранения сосланных работ, устраиваются выставки. Выставка «Утопия и упадок» в прошлом году в Дюссельдорфе была как раз об этом. Как вы относитесь к этому процессу? Готовы ли вслед за Базелицем повторить, что художники ГДР были всего лишь «пропагандистами режима и просто идиотами»?

Честно говоря, я не следил за дискуссией. Я считаю, что искусство тоталитарных режимов нужно изучать и выставлять. Только не надо делать вид, что это «просто искусство» – по-моему, любой самый невинный натюрморт был пропагандой режима. Эти режимы так устроены, что там всё – или пропаганда, или подрывная деятельность. Но это не значит, что все натюрморты были плохими, что все художники были только идиотами и не могли сделать ничего хорошего. Всё это устроено сложнее и интереснее.

Экскурсия с завязанными глазами III. 2002. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В новой России с советским наследием обошлись не так радикально. По поводу декоммунизации, десталинизации, люстрации и т.д. тоже никакой ясности. Возможно, такая острая реакция на нынешнюю выставку говорит о том, что проблемы репрезентации искусства советского периода требуют решения не только на поле художественного творчества?

Да, конечно, а так как, в отличие от той же Германии, в России нет консенсуса по поводу исторического наследия, то и отношение к искусству того периода соответствующее. Но с моей точки зрения, работники культуры могли бы не плестись за политиками, повторяя мантры «не всё так однозначно» и «было ведь и много хорошего», а дать пример анализа и критики недавнего прошлого. Вопрос не в личных нападках и обвинениях, не в выяснении, кто лучше, а в беспощадном и непредвзятом анализе советской культуры.

* Юрий Альберт. «Важнейшее из человеческих прав». Художественный журнал, № 23, 1999.