Исповедь и Припять

Юрий Лейдерман

Комментарии к тексту Никиты Кадана «Живопись и своеволие»

Это очередной портрет локального диктатора (то есть, в соответствии с либеральными взглядами автора и его верой в американскую демократию, портрет врага), наполненный несказанной нежностью…

На самом деле, я рисую этих персонажей, потому что сам не знаю, как к ним относиться. И мне грезится, что в случайном движении кисти, мешающей масло с песком, мне вдруг откроется возможность моего собственного отношения. Подобно какой-то бурой трапеции на лбу Чаушеску. Вот, например, смог бы я сам, лично, расстрелять его? Или порой я сладострастно представляю себе, как мои нукеры держат Путина, и я бью его ногами по лицу. Он кричит: «Так нечестно! Не по-мужски!», а я отвечаю: «Ты не заслуживаешь, чтобы с тобой по-мужски!» Но на самом деле, возникни такая ситуация, наверное, просто плюнул бы ему в моську и сказал: «отпустите!» Тем более, что в иных сновидениях он являлся моим друганом, и, помнится, я даже преподавал его дочкам «современное искусство».

Муаммар. 2020

Так что все они – Чаушеску, Хусейн, Муаммар – выступают у меня, скорее, как духи нерешённости бытия, разлитой в мою собственную нерешительность. Или козлы отпущения, выгоняемые нами в небытие, чтобы здесь, в нашем мире, по-прежнему ничего не происходило. В этом смысле все они жертвы. Подобно тому, как жертвой является каждый из нас – случайно обретающий свои убеждения и не знающий, что ему суждено с ними: расстреливать, самому погибнуть на баррикаде не знамо за что, превратиться из бонвивана в праведника, как Шиндлер, или прожить самую что ни на есть ординарную жизнь.

Статус этих тиранов-жертв, ужасающим образом до последней минуты не знающих своей судьбы, несмотря на всё свое могущество, в чём-то соприроден живописи как таковой, её разрыву между умыслом и случайностью, заведомостью и пафосом. Если в обычной жизни такой разрыв всегда кажется как минимум неуместным и лишним, то живопись превращает его в какую-то сияющую конфигурацию, настаивающую на своей уникальности и не желающую знать, что она могла бы быть другой.

Один Чаушеску был в клетчатом шарфике, в свою очередь рифмующемся с «народной» орнаментальной лентой, что плывёт по водам Гебра за оторванной вполне автопортретной головой в «Орфее».

Голова Орфея началась у меня как портрет Ивана Франка (много позже уже я обратил внимание на эту зеркальную аллитерацию) с его национальным украинским галстуком-стричкой. Перевернувшись горизонтально на каком-то болоте и поплыв, он стал головой Орфея. А потом – и моей собственной. История Орфея, растерзанного архаичными поселянками. Ум и воображение любого поэта стремятся к народному, но в результате остаётся лишь оторванная голова, плывущая неведомо куда, повязанная бессмысленно длинными лентами народного орнамента – то ли галстуком, то ли удавкой. Эти тесёмки народных орнаментов, связывающие нас с домом, которого нет, с уверенностью и надёжностью, которые только снятся, с грёзой дать Путину по морде, с «хохломанией в космосе», воздвигающей звездолётные экипажи, как в романах Олеся Бердника.

Или по-другому – уже не орнаменты, а эмблемы на форме этих самых интернациональных звездолётчиков, пусть и командиром их всегда должен быть какой-нибудь местный, киевский Богдан Полум'яный. Или некая «широта Украины», «широта Одессы», которую всё время держишь в голове. Подобно тому как Филип Гастон или Марк Ротко держали в голове широту Холокоста.

Я вспоминаю, как в 2015 году во время открытия выставки «На межi» я ждал Никиту в баре Пинчук Арт Центра. Потягивал вино и от нечего делать листал каталог Марка Ротко. Вокруг толпились люди, пришедшие на открытие, многие с детьми, и многие дети тогда, конечно же, были в вышиванках. Я подумал, что вот этого мне не хватало всю жизнь: вышиванки при Марке Ротко, как те же ракеты, огонь их дюз, но с народным орнаментом.

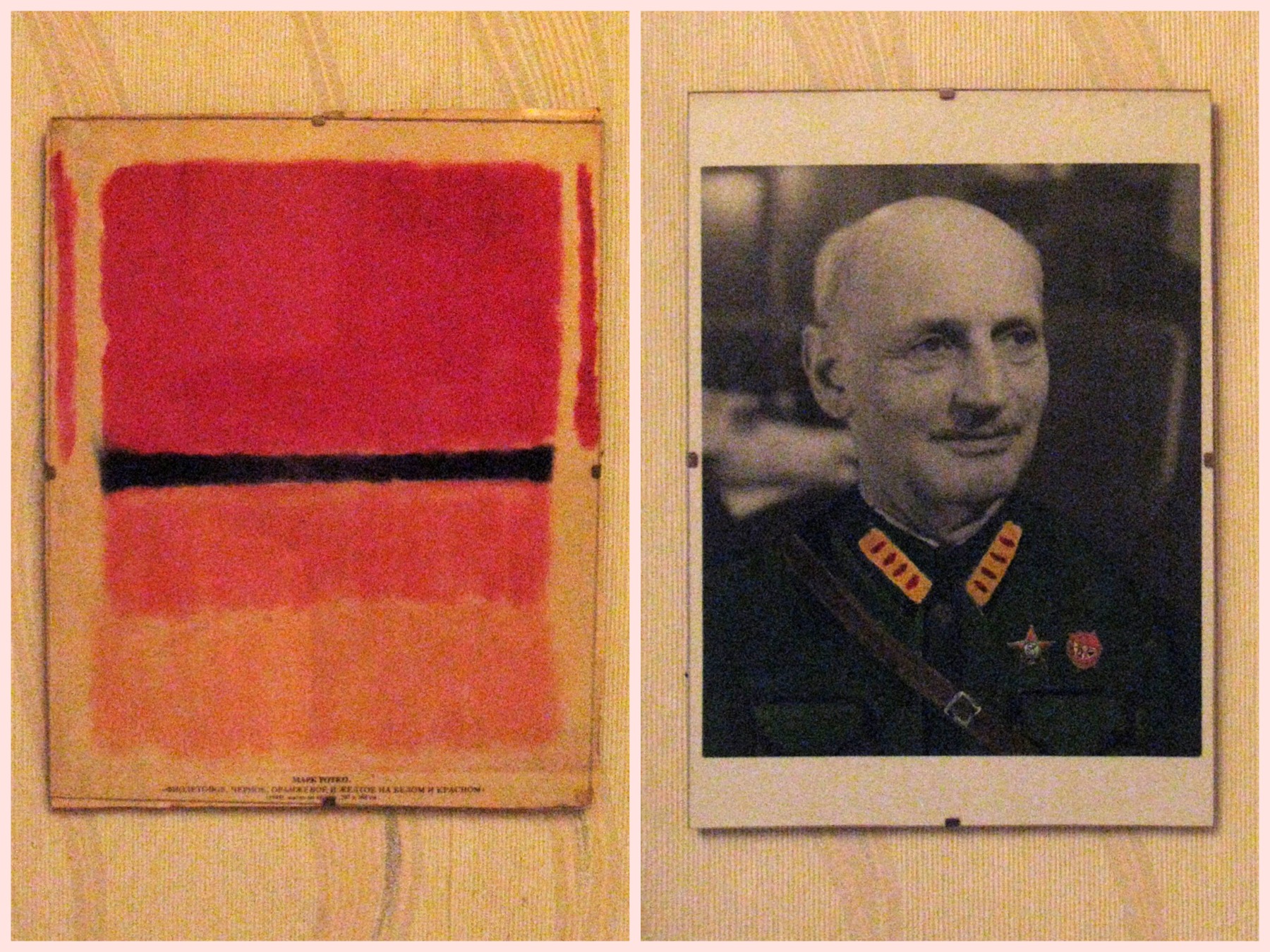

Репродукция Марка Ротко и «Отец Анны Франк как командир Красной Армии», 2005

В начале 1980-х, когда я еще учился в химико-технологическом институте и только «интересовался» современным искусством, кто-то из соучеников подарил мне репродукцию Ротко, вырванную из журнала «Америка». С тех пор, где бы я ни квартировал, она всегда висит у меня в красном углу, вроде иконы, как знак верности – не столько даже Марку Ротко, сколько журналу «Америка». Лет пятнадцать назад к ней в пандан добавилась подрисованная фотография «Отец Анны Франк как командир Красной Армии». Работа периода «геопоэтики», которая мыслилась для меня как тот же абстрактный экспрессионизм, только с народными идентичностями вместо пятен краски. Так и висят они по обеим сторонам стены наподобие какой-то квадратуры круга, попытки «решить мир» во всех его бедствиях и восстаниях через уравнение народных орнаментов и униформ. Но потом приходит городничий, Вятрович или Гройс, и совершенно справедливо даёт понять, что это нахуй никому не нужно.

Лейдерман, не будучи подключённым к живописной традиции через систему профессионального художественного образования, подходит к ней с другой стороны… Между ним и живописью появляется некий условный Леонид Волынский, рассказчик историй, а опыт живописи прошлого осваивается именно через посредничество слова.

Сейчас, когда я уже смотрю на свою жизнь во многом ретроспективно, мне кажется, что я с детства был приспособлен для живописи. Скажем, своей чувствительностью к световым режимам (сотни мест, которые я посетил хоть раз, – я не помню, как там стояли вещи или дома, но сразу вспоминаю их как определённый режим света) и в то же время приколом к фактуре, ко всем этим бороздкам, шероховатостям поверхностей, к тому, что называется «гаптическим зрением». Но вот судьба до поры и столь долго относила меня в сторону – будь то геология или московский концептуализм. Наверное, это звучит выспренно, но живопись представляется мне сейчас самым духовным, как бы умышленно-человеческим занятием из всех возможных, когда в одном движении кисти, размазывающей по плоскости какую-то грязь, может сквозить всё отчаяние мира и весь его восторг. В отличие от трёхмерных объектов, схожих со скульптурой, – деревьев, гор или каких-нибудь птичьих гнезд – в мире не так уж много вещей, похожих на живопись. Можно вспомнить разве что старые облупившиеся стены, о которых упоминал еще Леонардо да Винчи. Или не так уж часто встречающиеся геологические курьёзы – случайный скол камня или гладкий разлом утеса. С ними был связан как раз мой отчаянный детский интерес к геологии и минералогии, однако никто из взрослых, к сожалению, не объяснил мне, что, возможно, меня интересует не совсем «изучение минералов». Потом из минералогии меня отнесло в химию, а это уже нечто другое, не столь телесно-конкретное. Позже я все-таки прибился к искусству, но концептуальному. Выбирать дальше у меня не хватило пресловутой решительности – хорошо, хоть куда-то взяли.

Искусство к старости. 2019

Так что «Леонид Волынский» (который сам был то ли писателем, то ли художником, то ли официозным, то ли диссидентским) – это для меня потерянное время, провинциальная стиснутость судьбы, кружение в «не туда». Но в то же время такая стиснутость – а из-за отсутствия профессионального образования у меня сильно ограничены технические, стилистические возможности, пространство манёвра – даёт какое-то «неглиже с отвагой», упрямство делать бурю в стакане воды. В профессиональной живописи баланс между умыслом и случайностью (орнаментом и пафосом) обычно как-то гармонизирован, но у меня они вроде не замечают друг друга, механистичны, даже друг друга опровергают, однако в этом зазоре мне и чудится какая-то истинность. В то же время «большая», «настоящая» живопись порой кажется мне слишком «красивой», заслоняющей живопись своей собственной живописностью.

Путь в легко открываемых, заведомых пространствах зачастую может обернуться балалайкой, но в случае стиснутости перед тобой всегда стена, которая требует подрыва или подкопа.

Мои занятия живописью, пожалуй, имеют примерно такое же отношение к ней, как бенедиктинцы к св. Бенедикту. Или, точнее, бенедиктин, зелье – к св. Бенедикту. Однако бенедиктин можно пить. Недаром вся махина дюшановского «Большого стекла» («Невеста, раздетая своими холостяками, даже») управляется движениями «бутылки бенедектина с переменной плотностью». Собор с переменной плотностью. Или икона. Не так ли следует думать о живописи вообще? О некоем «вообще» с переменной плотностью, переменной стиснутостью.

Живопись Ю.Л. и подпирается словом, и ведёт с ним борьбу, причём слово как будто ещё и расщепляет живопись, оно – союзник «высокого аматорства» и противник (расширенно понимаемого) академизма, принятия готовых метода и стиля из чужих рук.

Меня поддерживает, среди прочего, знание соответствующей дальневосточной аматорской традиции – в Японии она называлась «живописью просвещённых» (бундзинга) или «южной школой» (нанга). Во главу угла там ставилась не профессиональная изощрённость, но этическое достоинство жеста, мазка в сравнительно узком живописном репертуаре, характерная неказистость. Интересно, что круг «московского концептуализма», когда я в него попал, как раз казался мне воплощением схожих идеалов: учиться друг у друга, дарить работы друг другу, работать бесцельно (подобно «трудотерапии в дурдоме»), в стороне от профессионального рынка, с материальной опорой на не имеющие отношение к искусству синекуры. Излишне говорить, что всё это оказалось со временем не совсем так…

Однако мои тексты действительно открыли мне дорогу к живописи, поскольку стали в какой-то момент более разомкнутыми, чем то, что я делал визуально, и это было важным, так как я предпочитаю эстетику, строящуюся не на цельности (само)возвышения-интерпретирования, но на разомкнутости, падении, фрагментации. Не на дистанцировании, а напротив, на его изничтожении, способности «порвать дистанцию», как говорят в боксе. Так что и мой приход к живописи через текст можно описать как серию подобных разрывов.

Дано: 1. Окрестности Арнхема, 2. Выставка Сонсбик. 1993

В 1993 году я делал весьма «концептуальный» проект в Арнеме, в Голландии, в ходе которого я ездил на велосипеде, описывал в стихах расстилающиеся передо мной окрестности и потом пересылал эти стихи, которые всё равно никто не мог прочесть, по факсу в офис выставки. Так у меня скопилась пачка из нескольких сотен более или менее графоманских стихотворений, с которыми я в общем-то ничего и не планировал делать. Но где-то год спустя мне вдруг напомнили, что я обещал написать текст для каталога выставки московского концептуализма в Праге, она назвалась «Полёт, Уход, Исчезновение». Писать какой-то очередной интерпретационный «обсос» мне не хотелось, вместо этого я взял фрагменты из тех голландских стихотворений, где как-то упоминались «полёт», «уход» или «исчезновение», и смонтировал текст из них. Неожиданно получившаяся ритмизованная проза мне очень понравилась, и я стал продолжать подобного рода письмо: держа в голове некую смутно очерченную тему, сочинял вокруг неё кучу стихов, не особо заботясь об их поэтических достоинствах, а потом уже монтировал из отдельных строчек нечто условно слитное. Так возникли тексты «Всемирная история помостов», «Великие переселения народов», «Скандинавы» и др., вошедшие во вторую часть моей книжки «Имена электронов». Со временем, когда стиль сложился, мне уже не было необходимости сочинять вспомогательный корпус стихотворений, и я мог писать в таком духе напрямую. Но для тех взаимоотношений «орнамента» и «пафоса», которые определись для меня в этих текстах, само текстописание стало казаться мне в какой-то момент слишком дистанцированным, гладким и заведомым. Отчасти поэтому постепенно я перебрался дальше, к живописи… Однако забавно, что в основе или предыстории моих нынешних занятий живописью оказался вполне концептуальный проект: поездки на велосипеде с описанием окрестностей. Т.е. если в начале моего пути было интерпретирование (как у всех, кто прошел через московский концептуализм или остался там), то теперь это интерпретации, как бы закрученные в канат. Один канат, смотрящий на другой. Одна полоса Марка Ротко, смотрящая на другую. Или одна полоса Марка Ротко, вдруг открывшая глаза и взглянувшая на нас. Беспонтовые существа взгляда. Понты оставлены Москве.

История лошади. 2019

И тем не менее тексты продолжаются. Мне очень нравится история, рассказанная дочкой Филипа Гастона. Когда ей было лет 16–18, она тоже хотела стать художницей, причём подошла к этому делу основательно: занималась академическим рисунком, анатомией, теорией живописи и т.д. С папочкой она эти вопросы не обсуждала, он был слишком поглощен своим собственным творчеством, однако по некоторым его замечаниям она могла судить, что он в курсе её занятий и вполне их одобряет. Однажды она набралась смелости показать ему свои картины. Тот посмотрел несколько, не высказывая особого энтузиазма, потом вдруг остановился на одной: «А вот это интересно! О чём ты думала, когда писала этот синий фон?». Та с удивлением вгляделась в картину – что не так здесь с фоном?! «Я ни о чём не думала – это просто синий фон». «Ну, если ты ни о чём не думала, когда делала его, – это не живопись, моя милая!» – отрезал Гастон. Его дочка была настолько разочарована, что навсегда оставила мечту стать художницей. Я согласен с Гастоном – если мы ни о чём таком не думаем, даже просто закрашивая фон, то это не живопись. И мои тексты – это во многом запись того, о чем я думаю в те часы, когда машу кистью.

Странный род «пьяной виртуозности» – какая-то вздымающаяся волна живописи, позабывшей, с чего начиналась.

Я подхожу к дереву, мне чудится в ветвях его какое-то существо распятое, в мундире и с галунами. Чаушеску, Арафат, Муаммар. Или это моя лошадка детская, на которой я был готов скакать куда угодно, повинуясь броску костей. А в батареях отопления переливается, булькает горячая вода.

Мы видим эти случайные конфигурации броска костей, упавшие в воду, в кипяток, на куфии Арафата, в слипшихся полосами прядях волос Саддама, кровоподтёках на лице Муаммара. Но и в полосчатых беззаботных овалах, примкнувшихся к щеке. В склонении самой последней невинной ветки, в гривке лошадей. Где разница между случайностью и своеволием?

Памяти Аркадия. 2012

Время от времени я слышу на этом пути голос, вроде как: «Симонс, симонс, сволочь ты!». Это какая-то ужасная гадость, стыд, неудача, голос кустов. И совсем не легче от того, что Симонс – это не я, и к корпорации «Симонс» это тоже не имеет отношения.

«При жужжании мухи растерянный суфий хватается руками за голову. Смущённый и восхищённый экстазом, он не отличает высоких тонов от низких, и собственный вздох смешивает с пением птиц»[1]. Примерно так же я не отличаю высокую живопись от собственной мазни, я вглядываюсь в песчинки, затесавшиеся в пастозное месиво, и вижу там какие-то мировые откровения и судьбоносное пение птиц. Но это же и фактура битума, песка со смолой, так занимавшая меня в детстве, – толь, рубероид, которыми крыли крыши дач и сараев. Фактура фатума, его разлетающихся ошмётков, и всё равно дрожащих на месте, как птенчики.

Оборотной стороной такой смелости всегда будет ощущение случайной удачи, незаслуженного подарка, того, что не повторится.

«Картина – это часы, смотрящие на любую улицу как на край света», – так, кажется, говорил Филип Гастон. И я бы ещё добавил: «смотрящие в профиль». Невозможные «часы в профиль» являются одним из определений патафизики, данным Альфредом Жарри. С патафизикой меня связывали долгие отношения, вместе с моим покойным другом Васей Кондратьевым мы даже являлись учредителями (и единственными членами) «Русского Патафизического общества». Все эти овалы, орнаменты, загогулины на моих картинах – возможно, это поиски «часов в профиль», того бредового ракурса, в котором картина смотрит на нас, на наши самые глупые и трепетные Дальние Мельницы. Существенная разница между «картиной» и «картинкой». «Картинка» – это когда придумать и нарисовать можно всё что угодно, это не интересно. «Картина» – это совсем другое. Это линия становления, бегства, мелькнувший профиль, линия ускользания, втягивающая нас самих – то, что Делёз называл «аффектом». И здесь же неотделимый от него «перцепт» – объём внутреннего созерцания картины, вглядывающейся в саму себя, в свои собственные стебли, «луг, когда его никто не видит».

Атака Собеского. 2015

Ю.Л. настаивает на исчерпанности «современного искусства» с такой невротической настойчивостью повторения, будто хочет убедить сам себя.

Когда-то меня в самом деле занимал вопрос: является ли «современное искусство» просто искусством, которое «сейчас», или это особый гуманитарный феномен, начавшийся, скажем, во времена Бодлера и Курбе, и уже отыгранный, исчезнувший в наше время? Теперь это не столь существенно, потому что исчез я сам. Разве что по-прежнему бесит слово «актуальное» – из-за его обслуживающего, лакейского флёра: «актуальненького не прикажете-с?» За исключением этого, как говорится, хоть горшком назови. Кроме того, у меня есть долг памяти перед ушедшими друзьями (впрочем, почти уже выполненный). Но пока ещё точка не поставлена, я продолжаю откликаться на «левую политику в современном искусстве», «ироничный одесский концептуализм» и прочую белиберду.

Когда овалы, ветви, мудаки, волны, народные орнаменты, диктаторы, друзья юности настолько трепетно-изменчивы, настолько лишены утверждённых мест, то происходить это может лишь по отношению к некой неизменной координате.

Я в самом деле могу видеть ветку как страну, и мне не нужна какая-то неизменная высшая координата, которая будет переключать регистры между ветвями, странами, мудаками, народными орнаментами и т.д. Поскольку они представляются мне явлениями одной поверхности. Подобно тому, как лист для своей пролиферации в цветок не нуждается в какой-то дополнительной высшей инстанции, ибо он и так уже является виртуальным цветком. И подобно тому как «пафос» – в его исконных значениях «события», «сочувствия» и «сострадания» – не нуждается в каких-либо политических соизволениях или институциональных регуляциях. Речь идёт не о метафорах, а о существовании вещей. И в этом для меня ценность живописи, которая всегда констатирует истинность созерцания и отметает любую метафорику в пользу «таковости».

Женщина-минерал. 2011

Никакого движения вперёд – надвигались уже. Никакого сидения на месте, цитатности, постмодернизма, культуртрегерства, архива – благополучие тошнит. Что же остаётся? Чистая кривизна, эксцентриситет, закруты, вывих Хама, звёздочка в просветах, головой об стенку перекатывание в углах. (Некоторые друзья намекают мне, что это «ар-брют», типа неверифицируемое искусство полуторного уровня – не то что, скажем, боевой концептуализм. Ну что ж, нехай будет «ар-брют», без толку, небоевой гопак.)

Сегодняшнее самоопределение Лейдермана предполагает разрыв с «современным», «актуальным», которым в искусстве соответствуют «журнализм», «выставочность», «групповая докса» и другие изводы фальшивого и неподлинного. Но только сегодняшнее ли? Где произошёл разрыв?

Некоторые работы 1980-х годов для меня по-прежнему важны. Скажем, книжечки и тетрадки с рассогласованными текстами и изображениями. Меня никогда особо не занимала авангардная парадигма придумывания чего-то нового и небывалого, больше интересовал вопрос самого художественного высказывания, его событийности. О чём собственно идёт речь в этих книжечках или перформансах с подписями? О жалких, фрагментарных поэтических возгласах? О конвенции подачи – возможности перелистывания, постраничной раскладке, связке «изображение-текст», долженствующей приохотить зрителя? Является это всего лишь «терапией восприятия», как учили меня в московском концептуализме? Или речь идёт о чем-то другом, о некоем мелком, но свободном зазоре, свете, заслоняемом этими конвенциями, но и существующем благодаря этому заслону? То же самое касалось позже и моих «бутафорских» инсталляций, как бы иллюстрирующих классику мировой литературы. Или серии патафизических экспериментов, связанных с дешифровкой того, что может показаться шифром только в сознании обезумевшего детектива, – вроде конфигураций светящихся окон в доме напротив.

В этом смысле приход к живописи – не нуждающейся в «актуальном дискурсе», «продвинутых кураторах», «выставочном контексте» и прочей мишпухе – только прояснил, очистил для меня то, что как раз интересовало с самого начала: вот эту тяжбу между повторяемостью приёма и незаведомостью самого события, проскока, между орнаментом и возгласом.

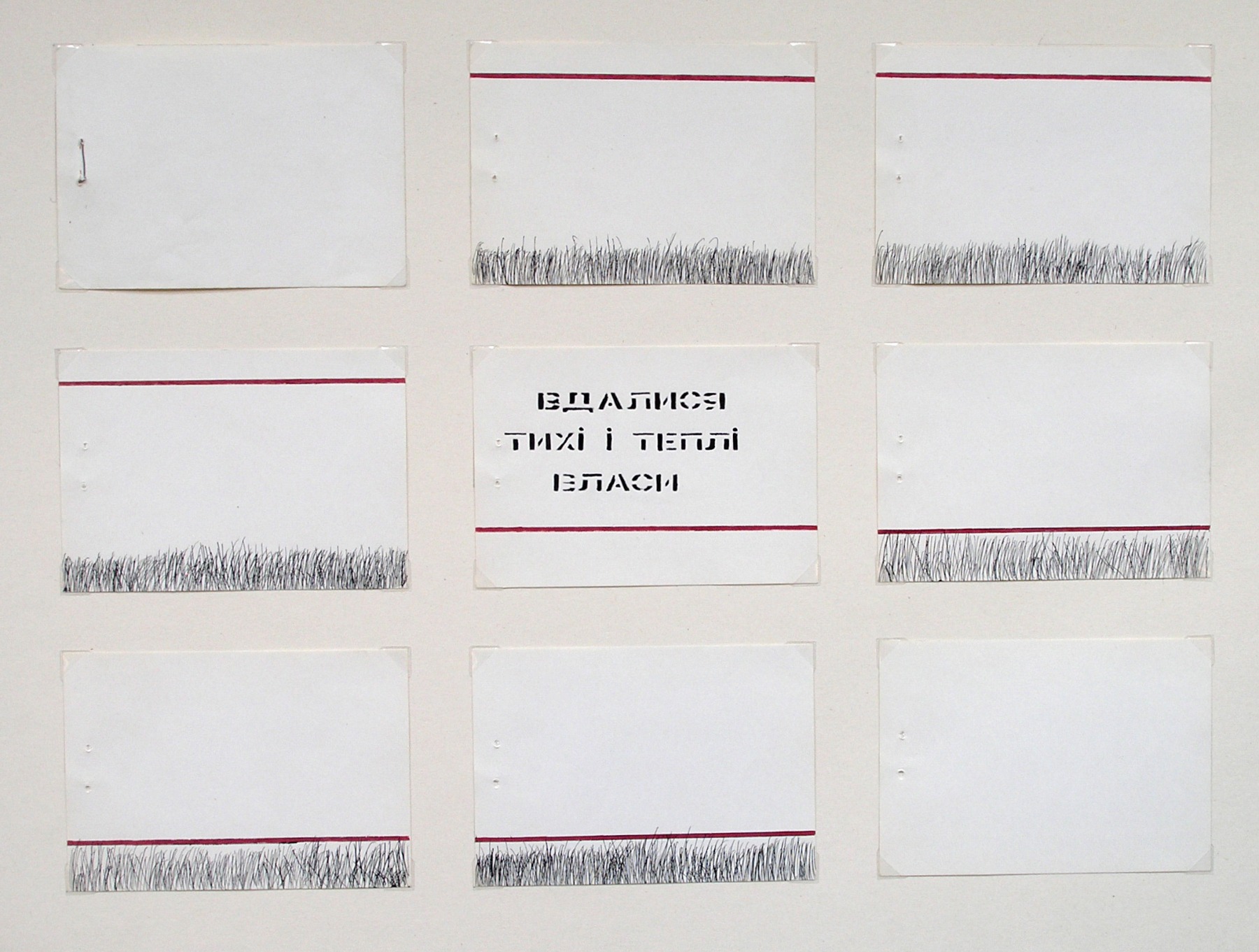

«Вдалися тихi i теплi власи». Из серии книжечек. 1986

Но почему сейчас картинки без букв?

С определённого времени меня действительно разочаровала безопасная ситуация подпорок изображение/текст и захотелось сосредоточиться на уникальности самого выбора, каждый раз единственного, не мотивированного, но требующего бесконечной верности. Да, зритель легче поверит мне и последует за мной, если я буду по-прежнему эксплуатировать ситуацию «что-то нарисовано / что-то написано». Он будет готов поверить вне зависимости от того, сделаю я фон голубым или коричневым. Но я ведь могу выбрать только один вариант, и он уже пребудет на все времена. Вот эта ситуация решимости – не верифицируемой, никому не нужной и даже не считываемой – интересует меня сейчас гораздо больше, чем конструирование более-менее удачных ловушек для зрителя и запасных путей отхода.

Рука. 2020

Позже я услышал от Юры что-то очень похожее, про «инсталляции, для которых нужно ждать, чтоб принесли специальные шурупы, а приносят в итоге всё равно не те, и нужно оправдываться и объяснять зрителям, какой работа предполагалась».

Действительно, в современном мире искусства любое перформативное событие – акция, инсталляция, выставка – неминуемо становится «общим делом», интеракцией, журналистской куча-мала, тем, что Хайдеггер называл das Man. В живописи, которая, никому не нужная, может стоять лицом к стенке, мне чудится еще возможность единичного, частного, неподконтрольного созерцания-деланья. Однако опять-таки, это мой личный путь, и я не хочу сказать, что каждый уважающий себя художник должен ныне схватиться за кисть. «Ожидание правильных шурупов» было, конечно, лишь частью морока. Ради сущностного результата можно было бы и подождать, и поунижаться. Больше доставало ожидание «правильных разговоров», в которые ты должен быть вписан, «правильных» панельных дискуссий, «актуальных» кураторских идей – всей этой агрессивной коммунитарной нормальности, которой бесполезно возражать, потому что твои слова или вообще не будут услышаны, или будут истолкованы в рамках всё того же самодовольного «разумного, доброго, вечного». Как противление этому росла внутренняя потребность перестать рассуждать на их языке, стать «тёмным», покинуть этот комильфо. То же самое случилось и с моими текстами: «О господи, только бы не быть там, в их пыльных словах-государствах, в их липких нюрках!» В общем, всё та же разница между просвещённым гуманизмом и ворованным воздухом. Пусть лучше уж фиоритуры нелепых откровений, припять, притоп. Да, жалкий и своевольный выход из погреба-подвала. Он же – сочувственное погружение в те миры, где выхода нет.

[1] Это выписка Леона Богданова из статьи о Хлебникове в журнале «Вопросы литературы» за 1974-й, в то время как сам Хлебников выписал эту фразу из книги К.Казанского «Мистицизм в исламе», изданной в 1906 году в Самарканде. Так, говоря словами Конфуция, достоинство-дэ «ширится от поколения к поколению» – оставаясь всё так же в своих ошмётках.