Живопись и своеволие

Чаушеску

Начиная эти записи, я отталкиваюсь от «Чаушеску», фотографию которого Юрий Лейдерман опубликовал в Фб 6 апреля 2020. В этой работе собрались и заплелись в некий узел несколько линий, прошивающих его живописные вещи последних лет. Попытаюсь определить несколько из них.

Это очередной портрет локального диктатора (то есть, в соответствии с либеральными взглядами автора и его верой в американскую демократию, портрет врага), наполненный несказанной нежностью. Кажется, своего рода знаменем нынешнего периода в работе Ю.Л. (или по крайней мере первой его выставки – «Новых работ» – в берлинской галерее Грегора Поднара в марте–апреле 2013-го) стал «Саддам Хусейн на ветру», напоминающий испуганную Горгону. Потом появился Каддафи, целый ряд Арафатов, а ещё несколько Чаушеску. Один Чаушеску был в клетчатом шарфике, в свою очередь рифмующемся с «народной» орнаментальной лентой, что плывёт по водам Гебра за оторванной вполне автопортретной головой в «Орфее».

Чаушеску. 2020

Это работа, в которой дилетантизм становится предпосылкой свободы от выученного, позаимствованного извне приёма, эффекта и в конечном итоге стиля. Такой подход, как видится, утверждает, что самостоятельность в решениях, своеволие живописца – это часть «родовой сущности» живописи. Однако кроме этого своеволия, кроме этой освобожденной субъектности существует ещё и живописная традиция как «общее дело», развиваемое столетиями. Лейдерман, не будучи подключённым к живописной традиции через систему профессионального художественного образования, подходит к ней с другой стороны: через литературное прочтение истории искусства, через оперсонаживание живописцев, их языка и взгляда. То есть между ним и живописью появляется некий условный Леонид Волынский[1], рассказчик историй, а опыт живописи прошлого осваивается именно через посредничество слова. Не говоря уже о том, что сам Ю.Л. написал целый ряд «текстов о художниках»[2]. Его практика личных отношений с живописным материалом таким образом оказывается герметичной, закрытой от влияний, а причастность к традиции реализуется как будто внутри повествования, причём индивидуально-опоэтизированного: он сам себе Леонид Волынский и сам – его юный читатель. Лейдерману случалось говорить, что тексты и живопись он ведёт раздельно, в том смысле, что тексты не являются комментарием к живописи, а живопись не иллюстрирует тексты, но налицо переплетение этих потоков, общие мотивы в его картинах и литературных вещах. Да и упоминания картин и описание живописного процесса постоянно встречаются в «Моабитских хрониках» (книге дневниковых текстов Ю. Л., выпущенной в Киеве издательством Vozdvizhenka Art House в 2017 году). Живопись Ю.Л. и подпирается словом, и ведёт с ним борьбу, причём слово как будто ещё и расщепляет живопись, оно – союзник «высокого аматорства» и противник (расширенно понимаемого) академизма, принятия готовых метода и стиля из чужих рук.

Гусь за решеткой. 2020

Возвращаясь к тому самому «Чаушеску», вижу в нём странный род «пьяной виртуозности» – какая-то вздымающаяся волна живописи, позабывшей, с чего начиналась. Своего рода танец, взрыхляющий красочный (цветовой, фактурный) материал. Плотность, землистость, весомость того же материала, оборачивающаяся некой трепетной атмосферностью, «живописным воздухом», – причём чем больше этой густоты, комковатости, тяжело идущей кисти, тем, парадоксальным образом, больше воздуха, ощущения размыкания, атомизации, движения элементов. Ещё одно свойство этой работы – коллажная структура, при том, что все элементы срослись абсолютно органично: очень точная и лёгкая лепка лица Чаушеску, и мáстерская, и антиакадемическая одновременно (крутится в голове: «Корнелиу Баба, забывший, что он Корнелиу Баба»), засохшая комковатая грязь болотистого фона, орнаментальная дробность шарфика. Это живописная работа, которая отрешилась и от целостности стиля, и от сбора-разбора элементов, познавательных процедур синтеза и анализа, но пошла вслепую, в темноту, в непредрешённость. Это живопись, идущая от бесшабашной смелости, – но оборотной стороной такой смелости всегда будет ощущение случайной удачи, незаслуженного подарка, того, что не повторится. Тут присутствует тот род художественного знания, который позволяет себя постоянно держать в (по-настоящему изматывающем) режиме «не знаю, что делаю». Быть может, «левая рука не знает, что творит правая». Но сам принцип стоит на железной уверенности, что путь может быть лишь в темноту. Что туда, где всё освещено, подготовлено, постелено, ходить, в общем-то, нет потребности.

Орфей № 2. 2015

Сорняк на обочине

Для этой живописи нет контекста, нет раздела ни в истории искусства, ни в «современной ситуации» (всё же Ю.Л. настаивает на исчерпанности «современного искусства» с такой невротической настойчивостью повторения, будто хочет убедить сам себя). С одной стороны, эта живопись – какой-то сорняк на обочине, а с другой – отрицание самих по себе обочины и магистрального пути. За ней стоит самостоятельность, независимость от того, примут ли, впишут ли в историю. Вместо тех безличных и всевластных, которые «примут» и «впишут» («возьмут в будущее»), есть «я выбрал», гордость независимого решения. Ведь даже лейдермановское движение по ландшафту истории искусства – между Бада Шаньжэнем и Маньяско, «эксцентриками из Киото» и Филиппом Гастоном – это воплощённое своеволие, движение поперёк устоявшихся связей и преемственностей.

Впрочем, опоры есть – береговая линия Одессы, «битничество» ранней юности, мифологизированная Украина. И есть фигуры отталкивания (то есть своего рода негативные опоры) – московский концептуализм с его «этическим и эстетическим обнищанием» и интернациональное искусство с его «журнализмом». Однако фактически эти фигуры догоняют Лейдермана – его признание внешним миром уже от них не отделить, обе они уцепились в судьбу, в прошлое, в завершённые периоды становления, и обе как-то перевариваются и в нынешней работе, с обеими идет тяжба.

Композиция с грудью и косами. 2016

Ещё одна ключевая история – непредзаданность результата в картинах Ю.Л. Он не «делает картину» по некоему плану или рецепту, а именно занимается живописью. «Крути-верти, пока не получится», отход от изначальной задачи, движение через последовательные превращения мотива. «Портрет мудака Ройтбурда» превращается в «Композицию с грудью и косами», нарративные элементы цепляются за живописные, какие-то спиралевидные штриховые закруты, орнаменты, ветки, овалы постоянно вылазят друг из друга, взаимоперекрываются, перетекают.

Протеизм живописного материала, кажется, играет тут ведущую роль, но стоит помнить о сходной текучести текстов Лейдермана, о превращении чего угодно во что угодно, когда единственной постоянной составляющей оказывается периодичность, пульсация, возгорание-угасание пламени. В огонь же летит всё что угодно, лишь бы он не гас. И тут возникает сомнение в том, что у живописи Ю.Л. (точнее, между его живописью и текстом, фильмом, перформансом) есть граница иная, чем та, которая задана собственно использованием краски. Что есть определяющее свойство его живописи по отношению к его не-живописи?

А ещё догадка: когда овалы, ветви, мудаки, волны, народные орнаменты, диктаторы, друзья юности настолько трепетно-изменчивы, настолько лишены утверждённых мест, то происходить это может лишь по отношению к некой неизменной координате. Она находится скорее в этическом поле, но определяет то, что происходит в поле эстетическом. Она похожа скорее на личное решение, чем на всеобщий закон. Она похожа скорее на вопрошание, но её невозможно свести лишь к вопрошанию. Оставляю этот ряд открытым.

«Для кого?»

«Для кого?» – в отношении искусства этот вопрос похож на охотничью яму. Его предательский характер, его злостная несправедливость каким-то образом влияют на состояние мира вокруг. Охотничья яма всегда рядом, она замаскирована, незаметна, но присутствует всегда. Ландшафт художественной практики полон ям. Из определённой точки Ю.Л. похож на «художника для художников», а его картины – на «живопись для живописцев», причём и живописцев «профессиональных», пожизненно нагруженных багажом приёмов, системами и рецептами, передающих знание в цеховом кругу.

Кажется, Ю.Л. хотел бы быть «художником для нации». Однако это не означает какого-то пузыря популярности, пусть и в национальных границах. Для Юры это скорее «быть с Украиной», причём Украина тут превращается в некую поэтическую форму, в какой-то особый свет, падающий сквозь ветви. И когда вопрос «для кого?» превращается в «с кем?», логика служения (в низкой своей форме – обслуживания) становится логикой союзничества. Или чем-то большим – силой любовного чувства.

Способность работать будто бы в никуда, в стол, в пустоту будущего, маскирует другое целеполагание. В момент работы ты находишься вместе с собой и с теми, с кем не можешь быть физически, пространственно, временно.

Игитур-Палестина. 2014

Где разрыв?

Какое значение имеют для Лейдермана отдельные живописные вещи? Какова степень их самоценности? Может, это лишь поводы для продолжения какого-то заплыва в темноте, может, они и для автора не особо-то различимы? Где для Ю.Л. находится «настоящая картина», если ли она вообще в его мире? Маньяско – это для него отдельные картины-миры или пляска кисти, расширяющая границы единого мира от холста к холсту? В каких отношениях находятся каждый Муаммар, Саддам, Иоанн Креститель, Трезубец, автопортрет с жизнью в мастерской в Моабите, с не-участием в социальных ритуалах художественной сцены, с движением с Одесских пляжей через Москву концептуалистов, Москву квартирных выставок, Москву Художественного Журнала, акционистов, галерей 1990-х, через Кёльн, через Париж, в ту точку, где сегодняшний Юрий Лейдерман ведёт мазок, делая грудь Муаммара похожей на древесную щель, на сухой стигмат? Как соотносятся произведение и путь? И что, в конце концов, есть для Лейдермана произведение?

Муаммар. 2020

Кажется, сильные московские художники поколения Лейдермана сумели вместить в одну человеческую жизнь по две жизни в искусстве – грубо говоря, концептуализм и после. В свою очередь, сильные художники Киева по большей части подчинили свои художнические судьбы логике изготовления товара, продукта, сделали ставку на ремесло, на «качество». Ну, а для сильных художников Одессы, тех, что начали с Лейдерманом как «одесская концептуальная группа», судьба в искусстве просто надломила человеческую судьбу, оказалась грузом неподъёмным.

Конечно, мне хочется думать, что Лейдерман спасся. И хочется думать, что он целен как никто другой и при этом абсолютно чужд ремесленничеству. Но вправе ли я так утверждать, опираясь на множество вопиюще по-разному выглядящих периодов в работе Ю.Л.? Действительно ли тот, кто запускал кефирные грибки в космос, и тот, кто лепит голубоватым и лимонным мёртвое лицо Чаушеску, – один и тот же художник? Как устроена в жизни и работе художника Лейдермана система разрывов и связей? Где он разделён и где собран воедино?

Из цикла «Кефирные грибки отправляются в полёт». 2003

Где располагается живопись Ю.Л. по отношению к «современному искусству» и «современной живописи» (закавычиваю эти определения так, как Лейдерман закавычивает их сам)?

Сегодняшнее самоопределение Лейдермана предполагает разрыв с «современным», «актуальным», которым в искусстве соответствуют «журнализм», «выставочность», «групповая докса» и другие изводы фальшивого и неподлинного. Но только сегодняшнее ли? Где произошёл разрыв? Допустим, в период концептуальных работ 1980-х этот вопрос для Ю.Л. не был центральным или не стоял вообще. Но в постсоветских 1990-х поиск верного расположения себя относительно идеи «актуального искусства» был среди основных занятий, и, судя, например, по дискуссиям в ХЖ, Лейдерман вполне вложил усилия в этот поиск. Соответственно, путь от «бутафории и графомании» инсталляционных работ 1990-х к картинам 2010-х – это «путь к себе». Но для Лейдермана речь постоянно идёт об истине, которую дóлжно разделить с другими. То есть живопись эта не может быть лишь пенсионерским частным занятием, она каким-то образом сцеплена с общей проблематикой искусства, с поиском универсального ответа на вопрос, каким искусству быть.

Недоговороспособность

«Современная живопись» есть эклектическое перемешивание прошлого живописного материала в целях избавления от чувства вины перед ним. Сегодняшний живописец осознаёт или ощущает потерю любой преемственности по отношению к модернистской линии, неспособность её длить. Постмодерная передышка отозвалась острейшим чувством неполноценности, компенсирующимся лишь демонстративными релятивизмом и игривостью, приобретающими всё более невротические черты. Говорить про «постмодернизм», впрочем, стало уже настолько неприлично, что это даёт новую лёгкость. Эклектика и бесцельно-виртуозное жонглирование знаками уже стали признаками крайнего эстетического консерватизма. Но именно в силу этого они могут стать общим занятием для немалого количества деятелей искусства. Лейдерман тут стоит отдельно. Лейдерман в принципе отдельно стоит в современности и в современном искусстве (на этот раз без кавычек). Но думаю, что эта отделённость есть способ указывать на общее. Это не изолированность, не автономная система, но способ показывать общее через занятую по отношению к нему внешнюю позицию, разрыв как способ демонстрации. И тут тираны и жертвы, искусство и этика, Россия и Украина, Мазервелл и Гастон проявляют свой потенциал всеобщности – как пустили они корни в судьбу одного Юрия Лейдермана, там могут единичным, бесконечно частным, уникальным образом укорениться в каждом из нас. Лейдерман, предельно вольно обращаясь с «нагруженными» знаками, в то же время не жонглирует ими. Можно сказать, он берётся жонглировать не легким, но невозможно тяжелым, он предъявляет фактическую невозможность манипуляции знаками общего, увиденными и прочитанными по-настоящему. Лейдерман – тот, кто принял универсальное «близко к сердцу».

Портрет Саддама Хуссейна на ветру. 2012

Лейдермановский «метод без метода» вполне мог бы лечь в полифонию авторских рецептов и методологий сегодняшней живописи – ведь никакой из них не претендует на тотальность. Собственно, такая претензия, воля к тотальности, характерная для авангарда, сейчас выглядела бы комичной с одной стороны и опасной – с другой. Но сегодня речь в искусстве не идёт о голой сумме частных путей и индивидуальных проектов. Речь идёт о том, чтобы договариваться. И это полностью соответствует переходу от беременных тоталитаризмом «больших нарративов» авангардистской эпохи к постполитическому состоянию и всеобщей экономизации, в том числе и в области политик эстетического. Современные художники не идут строем завоевателей и не ходят путями единичного, они договариваются и понимают интересы друг друга. В конце концов, не так уж трудно представить лейдермановского Муаммара по соседству с вариациями на тему убийства Муаммара работы Вильгельма Саснала (одна – плакатно-постфотографическая, другая – гротескно-экспрессивная, с отсылкой к Фрэнсису Бэкону), висящими в Tate Modern. В конце концов, в коллекции Tate есть и работы Ю.Л. – только ранне-концептуалистские. Или вообразить лейдермановского Саддама рядом с тем Саддамом, которого мог бы написать Люк Тюйманс.

Из серии «Песня "Товарищ"». 2015

Даже экспозиционные контексты показывавших живопись Ю.Л. галерей, сами их «белые кубы» и списки репрезентируемых художников говорят нам о том, что умей Лейдерман договариваться, он занял бы в сегодняшнем художественном контексте вполне выгодное место. И чтобы увидеть живопись Ю.Л. частью художественной ситуации наших дней, надо сосредоточиться на том, какое место в этой ситуации занимает недоговороспособность.

Ранние холсты Лейдермана. Живопись-не-живопись. Или это и было живописью в собственном смысле слова? Игривое бешенство картинок, которые даже дилетантскими не назовешь – но только образами чистого произвола. «Дзенское» рисование в дурдоме, одесский юношеский «поллок», вернувшийся через тридцать лет в замазывании архивных фотографий московского концептуализма песочно-красочными смесями.

Из исторического интервью Войцехова: «Лейдер делал такие работы достаточно дзеновские, и вдруг Лейдера такая соцуха начала пробивать. Он выставил очень страшные огромные панно, с какими-то цветочками вроде гвоздичек, примитивными, и на этом фоне розовато-голубом сделанная охрой, грязновато-коричневая надпись: "Вот я захожу в сборный цех. Сейчас мои мускулы наливаются". Такая соцуха чистая»[3].

Из серии книжечек.1987

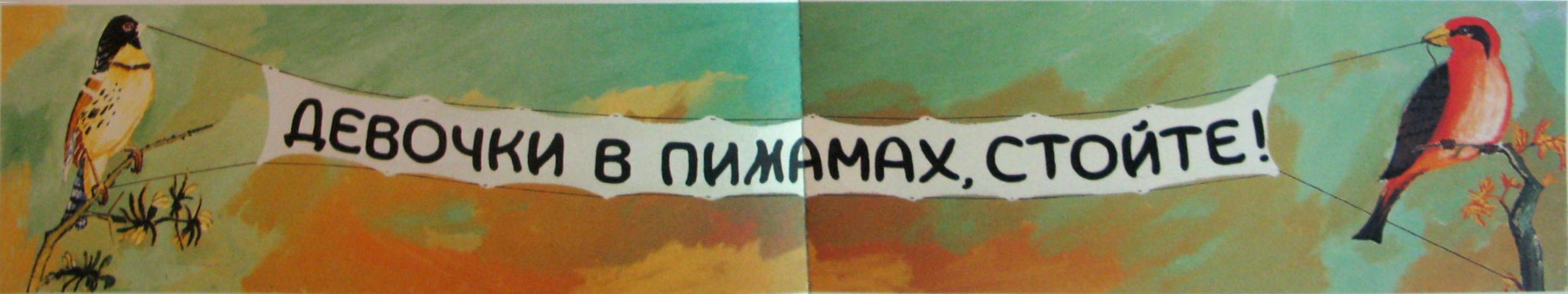

Или зелёный холст с неровным белым овалом и буквами «Посмотри вокруг себя и на небо. На земле и среди звёзд, в каждой точке ты увидишь страдание» и маленьким чёрным якорем под ними. Две синички, растягивающие в клювах транспарант «Девочки в пижамах, стойте!» Эта особенно полюбилась Инге[4]. Нежность советского в не-советских глазах.

Девочки в пижамах, стойте! 1989

В этих вещах есть единая пульсация. Но почему сейчас картинки без букв? Почему происходит это выскребание себя из коллективных контекстов, движений, школ? Почему рвутся связи, замазываются лица на фотографиях? От чего нужно освобождаться?

И если нынешняя живопись является неким «периодом в творчестве», то когда он начался и в чём его отличие от предыдущих периодов?

Как-то в Лейпциге я встретил одного словенского живописца. Это было на какой-то из тех международных резиденций, на которых собирается довольно случайный набор людей. Помню, мы были изрядно пьяны и стояли у огромного костра. Словенец (его звали Митя) говорил: «Я делаю живопись, потому что с ней я остаюсь в мастерской один на один. Никаких ассистентов, никаких сделанных на заказ деталей. Ничего, что решаю не я. Ничего, что нужно согласовывать, идти на компромисс. Чистота решения».

Позже я услышал от Юры что-то очень похожее, про «инсталляции, для которых нужно ждать, чтоб принесли специальные шурупы, а приносят в итоге всё равно не те, и нужно оправдываться и объяснять зрителям, какой работа предполагалась».

Портрет Доку Умарова в стиле Сая Туомбли. 2019

Митя, впрочем, писал огромные картины в духе Питера Дойга, кажется, довольно коммерчески привлекательные. Юра не пишет в чьём-либо духе. Его картины действительно представляют собой образы чистого своеволия.

Может чудо живописи именно в рассогласовании с миром («миром искусства» по крайней мере)? В жизни по своему собственному времени?

Кружочки и мост

Красные кружочки, скачущие по белой стене, под ними какие-то нарочито блёклые, невыразительные фотографии ландшафтов и интерьеров: «Места, где я был счастлив» Лейдермана. Кружочки вроде бы должны были соответствовать уровню испытанного счастья, а их движение создавало некую диаграмму. Позже он говорил, что дело было в самих этих прыгающих кружочках, в абстрактной форме, а остальное – ситуативная дань «современному искусству». Кажется, тенденции «новой искренности». Потом Юра добавляет: «Но если это искренность, то она не может быть "новой"».

Места, где я был счастлив. 1995. Инсталляция на выставке «На межi», PinchukArtCentre, Киев. 2015

В экспозиции «На межі» эта работа соседствовала с туманным пейзажем с мостом Олега Голосия. Пейзаж этот работал как классическое «окно», раскрывал пространство зала в наполненную светом и воздухом даль. И в то же время это было, как и другие поздние работы Голосия, «снятое» изображение, копия с забытым оригиналом, полустёртый след «настоящей» картины. Вначале это соседство мне как-то агрессивно не нравилось – казалось, что две работы забивают, уплощают друг друга. Сейчас ощущается, что этот зал был, возможно, лучшим среди всех экспозиционных соседств и диалогов на «исторических» выставках постсоветского искусства в Украине. Нулевая иллюзорность Лейдермана встретила снятую иллюзорность Голосия. У Лейдермана – фактичность, конкретность мест на фотографиях и такая же конкретность красных кружков на белом. Конкретика документального и абстрактного в режиме взаимной отмены. У Голосия – иллюзия, наглядно разоблачающая собственный механизм, но именно так оставляющая свою тайну неприкосновенной. Всё как на ладони и именно поэтому понять невозможно, как ни пытайся.

Олег Голосий. Мост. Холст, масло. 1992. Фото: Сергей Ильин, PinchukArtCentre

Нужны ли на фоне этой экспозиционной встречи разговоры про «одесский концептуализм» и «киевский трансавангард»? Вроде бы и одна работа уже не концептуализм, и другая уже не трансавангард. Но нынешняя встреча этих работ открывает пространство для разговора о связи всего корпуса работ Лейдермана (включая живопись 2010-х) с украинской художественной ситуацией. В том числе с её романтическим (неонеоромантическим) периодом, символом которого является Голосий. Голосий – ребёнок-гений, местночтимый святой… В украинском искусстве, сформированном 1980–1990-ми, есть пронзительная странность, некое размыкание, просвет. Как будто детали смысловой машины двигаются в пустоте, без сцепки друг с другом. Это то мерцание, тот воздух, который был в работах Голосия, в поздних меланхолически-иллюзионистских холстах Гнилицкого. Сейчас, быть может, остался в работах Кожухаря. Это линия траты, блаженного похуизма, «не собирайте себе богатства на земле».

Мальчики в кинотеатре. 2016

Есть в украинском искусстве и другая линия. Её можно условно определить как «мы понимали, как работает концептуализм, но не хотели оставлять неиспользованной свою живописную школу». Это линия накопительская, прижимистая, хозяйская. Приспособиться, успеть, не растерять. Отсюда мышление «продуктом», «качеством». Отсюда иерархическое устройство украинской сцены, её пузатенькие авторитеты, мелкотравчатые титаны, при случае умеющие становиться в позу «отверженных».

У Лейдермана всё иначе. Он точно не собирает богатств на земле и точно не идёт от «школы». Однако его воздух, его размыкание – результат огромной сгущённости, переполненности нарративами и образами. Лейдерман – не художник психоделического наива, незаинтересованного смотрения-скольжения, какими были лучшие из украинских живописцев «паркомовского» [5] круга. Скорее он тот, кто сталкивает массивы знания, сгустки образов, методологии так, чтобы они нейтрализовали друг друга, обнажая сам принцип сталкивания, саму мотивацию. Лейдерман оперирует взаимоисключающим. Его постоянный мотив «крика и орнамента» (экспрессии и повторения) выразительно самодеструктивен: «Так и сейчас мои картины строятся через некий патетический жест, который странным образом вдруг получает механистичное, орнаментальное подтверждение. Тем самым орнамент и пафос только больше ставят друг друга под сомнение: ибо пафос кажется слишком натужным, а орнамент − разорванным и неуклюжим. Обе эти ипостаси сливаются в ущербном объятии и аннигилируют друг друга в каком-то освобождающем недискурсивном проскоке». Сходным образом «концептуализм» и «живопись» тут отменяют друг друга, вместо того чтобы накопительски подкреплять, усиливать.

Практика Лейдермана сродни раздаче имущества нищим перед уходом в монашество. Но в итоге нет ни имущества, ни аскезы. Всё реализуется в самом акте раздачи, разбрасывания, незаинтересованной растраты. Фактически – в том самом достоинстве жеста.

Автопортрет с повязкой. 2020

Фон

Грязно-землистый фон прорезан по контуру автопортретного изображения (оставлен сияюще-розовый просвет между). Прорезь у Лейдермана делает фон подобным окладу иконы, а его охристая грязь рядом с холодным серо-розовым замесом фигуры приобретает золотистый блеск. «Живописность» как чудо свечения грязи.

Интересно, что всё это как будто довольно легко адаптируется к пересказу, вербализации. Взаимообратимость краски и слова – это уже собственное чудо Лейдермана.

Я не помню, чьи это слова Юра постоянно цитирует: «Главное – фон». Можно сформулировать иначе: главное – между. Соотношение, сопричастность, со-бытие. То, что возможно разделить с другими. То, с чем бесконечно порываешь в становлении (историческим, художественным, человеческим) субъектом и никогда не можешь вырваться окончательно. Неразрешимость тяжбы.

Когда автопортрет проваливается в мёртвый лик Чаушеску – это заплетание мира в узелок, что-то вроде доказанной теоремы.

Произведение, которого прежде не было, создаётся одновременно эстетическим поиском и упорством в обретении человеческой самотождественности. У Лейдермана – поиск вслепую, пробежка по минному полю. И в то же время – зрячее, пронзительно ясное строительство себя.

Живопись Юрия Лейдермана на первый взгляд похожа на «документ судьбы», извлечённый из системы художественных связей и подлежащий чтению скорее как биографическое свидетельство. Однако стоит сделать следующий шаг и увидеть саму её извлечённость, её разрыв связей с современностью искусства как эстетический факт. Эта живопись нова именно тем, что она совершенно самостоятельна. Она самовольна, непослушна, неприкаянна. Она опирается на независимое решение, что в «современном искусстве» есть дело почти невозможное:

Как скажу, так и будет.

[1] Леонид Волынский (1912/1913–1969) – советский писатель и художник, автор нескольких популяризаторских книг о мировой живописи, неоднократно упоминавшийся Лейдерманом в автобиографических текстах.

[2] Тексты о Миро, Гастоне, Матиссе, Маньяско и т.д.

[3] Лёня, по своему обыкновению, сильно напутал. Эти «панно» были увеличенными страницами из моих книжечек. Текст на одной из них гласил: «Вот и сборочный цех. Кто поможет тебе не замечать этих бледных припухлостей на смуглых проворных руках». И на следующей ещё шла сноска: «на смуглых привольных местах». Меня тогда привлекала метафизика иллюстрирования: нечто нарисовано и нечто написано, ни то, ни другое не лезет, что называется, ни в какие ворота, однако само их соединение внушает зрителю некое доверие, и он начинает искать в нём «смысл», подобно, опять-таки, дзеновскому коану. (Ю.Л.)

[4] Инга Цимприх – берлинская художница, познакомившая автора и героя этого текста и сыгравшая роль в появлении у украинских художников младшего поколения интереса к истории Одесской концептуальной группы.

[5] «Парижская коммуна», «Парком» – сквот с мастерскими художников, существовавший в Киеве на улице Парижской коммуны в начале 1990-х годов. С ним связаны имена Олега Голосия, Александра Гнилицкого, Василия Цаголова и ряда других значимых для украинского современного искусства авторов.