Медленный художник?

«Солнце в листве айвового дерева»: Виктор Эрисе и Антонио Лопес Гарсия

06/05/2016

«Медленное письмо». Кто такой Антонио Лопес Гарсия?

Его называют художником «медленным». Эпитет достаточно спорный, ведь тот, кто на протяжении года пишет пустынную улицу или ветку айвы, пишет не улицу и не ветку, но время, за которое пейзаж или дерево меняют природу: растут, распускаются, благоухают и вянут. Впрочем, время, на котором Лопес так своеобразно зациклен, не является исключительно физическим временем. Неслучайно в его «гиперреалистических» по официальной прописке работах глаз зрителя находит своеобразный штрихкод – следы других живописных манер, которые через индексы стилей (патину ренессансного натюрморта, подчеркнутую – как у Мане – двухмерность холста, коллажный узор и пр.) разыгрывают спектакль темпоральностей – фиксируют время художника и картины.

Антонио Лопес Гарсия. Раковина и зеркало. 1967

В каком-то смысле такое сочетающее «академизм» и концептуальность письмо продиктовано биографией.

Он родился в 1936 году в городе Томельосо. Очень рано проявил способности к рисованию и был отправлен родителями в Сан-Фернандо, мадридскую Академию изящных искусств.

Как любое тоталитарное время, эпоха Франко довольно консервативна в вопросах культуры. Несмотря на отсутствие официальных запретов (Миро и Дали вполне преуспели в период режима), живопись Пикассо, Эрнста или Магритта здесь изучали в каталогах библиотеки. Впрочем, увлечение современниками не стало поводом для того, чтобы примкнуть к абстракционизму, сюрреализму или так популярной в 1950-е беспредметности. И хотя изолированной культуре Испании было удобно иметь своих анархистов, анфан терриблей, предъявляя их в качестве доказательств либерализма на международных биеннале[i], Лопес и круг его близких друзей (который с течением времени стал и семейным кругом) предпочли другой, внешне вполне академический путь. Так, по окончании Сан-Фернандо, в 1955-м, он отбыл в Италию, где погрузился в историю Возрождения и Античности, а потом, вернувшись в Мадрид, увлёкся Веласкесом.

Антонио Лопес Гарсия. Жозефина. 1950

Его первая персональная выставка состоялась уже в 1955-м. Лопеса потихоньку покупают американцы (реализм вполне в духе заокеанских стратегий). При этом он мало интересен европейскому критику. В отличие от Муньоса или Сауры, выставлявшихся в национальных павильонах в Венеции, Лопес одинаково далёк как от европейского модернизма, так и от радикальной фигуративности Лихтенштейна и Уорхола.

Лишь в 1986 году уже вполне известный внутри Испании Лопес выставляется в нью-йоркской «Мальборо», а в 2008-м – в Бостонском музее изящных искусств. В знаменитой статье «Истина в деталях»[ii] Роберт Хьюз назовёт его самым влиятельным из ныне живущих испанских художников, а его скульптуры украсят вокзал Аточа, став своеобразным символом актуального искусства Мадрида.

Антонио Лопес Гарсия. Ночь

«Медленный режиссёр»

О Викторе Эрисе, чей самый знаменитый фильм «Солнце в листве айвового дерева» посвящён Лопесу Гарсии, можно сказать нечто похожее.

Эрисе тоже в некотором роде «медленный» режиссёр. За всю жизнь он снял только три полнометражные ленты. Остальное – короткометражные фильмы, эссе, новеллы в киносборниках режиссёров. Подобно картинам Лопеса, фильмы Эрисе повествует о времени. Это прогулки вдоль прошлого (истории франкистской Испании, рассказанные в строго линейной манере («Дух улья», «Юг»)). Или наоборот – скрупулёзные фиксации настоящего (история создания картины художником («Солнце в листве айвового дерева»)). В своих многочисленных интервью, которые он давал и даёт и которые по объёму написанного странно превосходят количество снятого, он рассказывает о планах, которые разнообразно не осуществились, о проектах, которые обрели независимость, стали трамплином к эссе, дневникам или просто беседе. В некотором смысле эта игнорирующая календарное время манера Эрисе и неспешная в своей отвлечённости от актуальных маршрутов искусства история Лопеса невероятно похожи.

Викторе Эрисе и Антонио Лопес Гарсиа во время съёмок «Солнца в листве айвового дерева». Фото: Мариа Мендес

Оба как дома расположились во времени и со своей античной медлительностью поразительным образом выиграли. Или, точнее (ведь вопрос был не в том, чтобы выиграть!), прибыли в будущее, где воображение и реальность, запечатлённая на картине, уравнялись в правах. И где дюшановская идея и ремесло оказались соединены в одном теле.

«Незавершённость»

Лопес Гарсия рисует, следуя за природой. Он ставит метки на листьях, чтобы затем, когда ветки опустятся вниз, сдвинуть картину и в пределе оставить пейзаж незаконченным. В этом сюжете интересно не то, что художник-гиперреалист стремится двигаться параллельно модели, но то, что в мировоззрении автора важным оказывается чувственный опыт или, точнее, возвышенный эмпирический опыт, а не истина натюрморта или пейзажа. Таким образом, его жест – прекращать рисовать, не заботясь о завершённости, – говорит не о превосходстве реальности, не о вульгарном следовании за природой, но о капитуляции перед самим разделением на то, что мы видим, и то, что действительно существует. На признании «субъективности», или, если хотите, воления и того, и другого (возникающего из времени). Именно поэтому он разрешает себе не закончить айву или в течение десятилетий писать портрет королевской четы, отвлекаясь на графику или скульптуру.

«Незавершённость» здесь является качеством формы. В некотором смысле такое письмо напоминает об упражнениях греков, об Аристотеле, который никогда не читал один и тот же трактат одинаково (например, «О душе»[iii]). Всякий раз его лекция изменялась, дописывалась. Фактически сам процесс этой вечной незавершённости текста был параллелен его беседам с учениками.

Собственно слово «незавершённость» не подходит ни Аристотелю, который мыслил беседу законченной, исходя из структуры самой беседы (что создавало трудности в атрибуции «последнего варианта»), ни Лопесу, для которого фрагментарность не есть фиаско или поражение перед видимым миром, не эффект романтической привилегии детали пред целым, но признание одинаковой суверенности времени автора, акта запечатления и объекта.

Таким образом, в фильме Эрисе нам любопытно не то, что художник заведомо знает о том, что вот эти плоды в какой-то момент изменяются, сохнут, покрываются плесенью, гниют, кардинально меняют форму, что от витальной округлости останется сгусток коричневой слизи.

Интересно другое.

Является ли то, что мы видим – та жёлтая округлость айвы, её привлекательно тяжелая спелость – тем же самым, чем становится эта айва в конце – сочащимся месивом в виде коричневой плоти, обнажением наслаждения, скандального пиршества фруктовых червей?

Возможно, в этом ответ.

В том, чтобы категорически развести время художника и время модели. Первый остаётся художником, пока существует во времени рисования (реального и или мысленного), извлекая возможность письма из хрупкого состояния диалога с природой (именно с этой конкретной айвой, посаженной и изученной), – поэтому так важны разговоры о том, в каком именно возрасте Микеланджело перестал рисовать (в 63 или 64?) и можно ли продолжить картину, которую оставил незавершённой. Айва же перестаёт быть моделью и становится только плодом – уютно лежащим в ладони, источающим запах, издающим еле слышимый треск.

Заметим, что в самом этом стремлении застать мир в состоянии врéменности (достигнуть особого освещения на листьях айвы) нет ничего от импрессионистов, исходивших – как известно – из «истории глаза». В знаменитых сериях Клода Моне глаз автора оставался невинным в отношении его персонального времени, в самом этом глазе ничего не менялось. Неслучайно в его позитивистском отношении к миру импрессионизм своеобразно продолжил историю классицизма.

У Лопеса мы имеем нечто прямо противоположное – пейзаж подчиняется времени года (положению солнца, коротким мгновениям раннего утра) и субъективному времени автора (его внутренней истории вдохновения, некой церебральной способности восприятия, помысленной в самом отказе от продолжения письма).

Кадр из фильма «Солнце в листве айвового дерева»

Картина уже не ценна сама по себе, она в большей степени текст, чем произведение – поэтому в фильме Эрисе так интуитивно важны эти бесконечные «до» и «после» – приготовления к рисованию, грунтовка холста, уходы домой, разговоры о студенческих годах в Сан-Фернандо, дающие утопическую возможность обратиться непосредственно к времени, обнаружить пределы картины (на стыке «расцвета» и «угасания») и автора (в состоянии увлечённости и утраты интереса, почти меланхолии). У Лопеса, склонного к остановкам, смене ролей и художественных амплуа, эскизность есть качество времени. Здесь сами пробелы – не остановки письма, но своего рода «рисование без краски». (Так же как у Эрисе «Менины»[iv] – это «картины без плёнки», увиденные внутренним авторским взором).

Картина пишется в течение жизни. Она существует на перекрестке между рождением и смертью. И этот саспенс (или, точнее, эта подвешенность), характеризующий взгляд автора на себя и картину (переживающую бесконечную смерть, в итоге рождаясь уже другой, равно как и художник – другим), пробалтывается о том, что она почти никогда не закончена и при этом она никогда не набросок.

Метод

Кажется, что такая стратегия не сочетается с методом рисования. Глаз пишущего следует оптической точности – линейка отмечает горизонтали и вертикали. Фиксирует место, где Лопес должен стоять – два вбитых в землю гвоздя помещают художника перед моделью.

Последняя всегда в середине – момент исключительно важный, ведь именно дереву дают привилегию роста и увядания (чтобы избежать всех этих – по выражению Лопеса – «эстетических игр с перспективой», расстаться с привычкой видеть пейзаж целиком, собранным в раму, подчинённым взгляду художника-демиурга). Любопытно, что и в самом рисовании уже ничто не напомнит о скорости – там, где целью письма становится настоящее время, нас ждёт академически неторопливое движение руки, своеобразный балет подходов-уходов, приближений и отдалений. Сам ритм не оставляет иллюзий поспешности.

Можно сказать, что у Лопеса встречаются две различных манеры, два противоположных взгляда на мир. Один – ведущий начало от Ренессанса с его неподвижным местом художника, целящегося в универсальную вечность мгновения (и тут близким ему персонажем оказывается Вермеер[v]). Другой – как ни странно – постмодернистский, поп-артовский (с его культом банального и серийного, забвением иерархий, вниманием к вещи самой по себе). На этой развилке между одним и другим, между автором, пишущим уникальное, и автором, категорически выбирающим то же самое (неуникальное, повседневное, лишённое ауры избранности), автором-демиургом и автором, который стремиться оказаться на месте предмета, вырастает письмо, в котором модель и художник обмениваются знаками своей «субъективности».

Ян Вермеер. Дама с лютней. 1662–1663

Антонио Лопес Гарсия. Холодильник. 1966

Неслучайно в самих подступах Лопеса к одной и той же модели мы видим желание описать все её стадии: то, как потемнела айва, как треснула кожа, как тронутый увяданием, выгнулся лист. Он пишет, сражаясь со временем плода и временем своего вдохновения. И в этом стремлении угнаться за вещью он только указывает на время, парадоксально препятствуя погружению в него (способности нырнуть из плоскости в глубину).

Так, его женщина, протирающая канделябр посреди ночного Мадрида («Лампа»), – это попытка запечатлеть время картины, утопически поместив туда пишущего. Соединив ночь и день, освещённую комнату и темную улицу, художник показал, что «стемнело», и кисть всего лишь воспроизвела саму смену, покорно последовав за временем суток.

Антонио Лопес Гарсия. Лампа. 1959

Тот же спектакль темпоральностей мы находим в «Окне» (реплике знаменитых интерьеров голландцев вроде де Хоха). Здесь рамка окна, из которого смотрит (смотрит ли?) ночной пейзаж, повествует о ночи, которая «заглядывает» в мастерскую художника. Время автора и объекта слишком подвижны, и об этих несовпадающих временах проговаривается и клякса на раме, и демонстративная смена перспективы (комната, откуда пишет художник, становится первым планом, вытягиваясь навстречу смотрящему, а то, что мы видим в окне, – только картиной, чья плоскость указывает на её возможно фантазийный характер).

Антонио Лопес Гарсия. Окно. 1981

Питер де Хох. Материнская обязанность. 1660

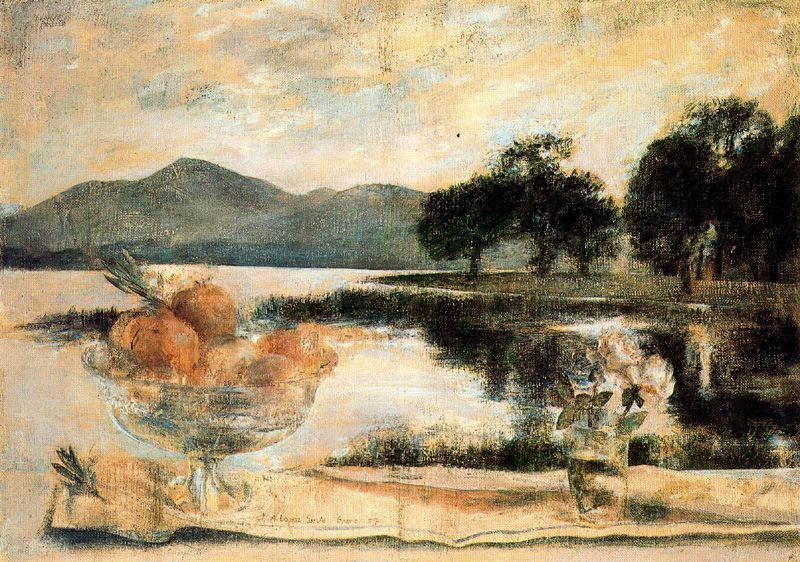

Подобные операции с изменением перспективы и сочетанием взглядов (двух субъективностей, двух центров – как у Мане) характерны и для более ранних вещей. Лопес совмещает натюрморт и пейзаж, придвигает и удаляет, сталкивая противоположные оптики, создает различАние внутри одного и того же сюжета. В сущности, такая манера указывает на то, что и сама непрерывность становится умозрительной. Время присутствует, будучи явленным через индексы. Его рождает способность сознания, сама наша (и авторская) манера схватывать длительность «внутренним» взором.

Антонио Лопес Гарсия. Натюрморт с тарелкой. 1962

У Эрисе, заметим, мы видим нечто похожее. Он собирает присутствие Автора из привходящих событий – работающей рядом жены и друзей, что заходят, чтобы вспомнить о прошлом, мигрантов из Польши, завершающих ремонт в мастерской, включённого радио (рассказывающего об Ираке и падении Берлинской стены), помещая историю несовременного рисования в актуальное время цифровых технологий и виртуальной войны.

Рядом с этой одновременностью Эрисе символически вбивает свои «два гвоздя». Он показывает, как движется календарь, фиксируя день рисования, – вот осень, 5 сентября, а вот уже конец ноября. Этот жест – тот же самый, что и неподвижное место Лопеса по отношению к картине.

Подобно Лопесу, который следует за природой, Эрисе создает палимпсест из времён, или, скорее, следов их присутствий, настаивая на условности конца и начала. В финале камера, долгое время делившая место с художником, останется в одиночестве. Разные медиумы создадут видимость завершения того, что не завершается, или, наоборот, завершается в каждый момент рисования и съёмки.

Кредо

Последние несколько сцен можно было бы счесть комментарием к живописному кредо художника, впрочем, с той же уверенностью можно сказать, что они рассказывают и об Эрисе.

В финале фильма сам Лопес занимает место модели. Жена (Мария Морено) рисует его лежащим. В одной руке – чёрно-белая фотография с видом на Парфенон, в другой – хрустальный шар, отсылающий к знаменитому эпизоду из «Гражданина Кейна». В какой-то момент Лопес подыгрывает её (сознательной или нет) художественной аллюзии, изобразив то ли сон, то ли смерть. Шар выпадает из рук, а жена, уловив суть его шутки, перестаёт рисовать, укладывая упавший кристалл в карман спящего мужа.

О чём именно этот фрагмент?

О том, что в этой истории шар уже не станет проводником детективной истории, не проболтается об истине автора? И о том, что само слово «истина» в этом словаре бесполезно? И вовсе не в силу релятивизма, а в силу диалектики времени, для которого ты всегда опоздавший или, наоборот, поспешивший по отношению к точке, которую будут искать, чтобы схватить твоё настоящее, подлинное присутствие.

Впрочем, у финала Эрисе есть и более тонкое объяснение.

Однажды Лопес сказал: кино появилось, когда человечество стало достаточно старым.

Возможно, то, что считалось сутью кинематографа и добродетелью века (время, движение, скорость), в какой-то момент оказалось нерелевантным, поставленным под вопрос. И Лопес с Эрисе – каждый в силу своих собственных обстоятельств – помыслили время как бесконечно предшествующее, своеобразно взяв его в скобки.

Так время начало попросту быть (в нашем сознании, в нашем произведении, и там, и там непрерывно, продлевая себя в разных сферах, в разнообразной активности, материализованной или нет, абсолютно неважно). Опыт Лопеса и Эрисе проявился в этом умении помыслить отказ от письма. Причем помыслить не в виде «аскезы» или поэтического достоинства автора (Эрисе часто называют «поэтом», словно бы извиняясь за то, что он так мало успел), и даже не в виде цезуры между работой и отдыхом, но кардинально иначе.

У Лопеса непредъявленное оказалось странно предъявленным. И утопическая идея Тарковского, мечтавшего снимать без актёров, без оператора, даже без пленки (sic!) здесь обрела нематериальную материальность в сознании, которое тоже стало предметом.

[i] Jorge Luis Marzo. From Franco to Expo’92: A History of the artistic and cultural transition in Spain.

[ii] Hughes, Robert. «The Truth in Details: A rare show by the peerless realist Antonio Lopez Garcia»

[iii] Пьер Адо. Духовные упражнения и античная философия.

[iv] Linda Ehrlich. The Cinema of Victor Erice.

[v] Roberto Rosenman. Beyond Realism: The Drawings and Paintings of Antonio Lopez Garcia.