Моё кино меня настигло

Московская художница Катя Рожкова об экспозиции «Белая Школа» и о том, как важно, чтобы «красота идеи соответствовала красоте художественного решения»

В Калуге, где провёл вторую половину жизни и умер дедушка советской космонавтики К.Э. Циолковский, уже в девятый раз прошёл фестиваль современного искусства «Циолковский Фест». Калужский Инновационный культурный центр стал его основной площадкой. Команда фестиваля во главе с куратором Анной Сенатовой выбрала темой «Рефлексию». Открытия выставок, хэппенинги и перформансы, первый калужский поэтический СЛЭМ, лекции столичных искусствоведов и философов Ирины Кулик, Анны Маполис, Армена Апресяна, Кирилла Алексеева и спектакль по дебютной пьесе шеф-редактора Russian Art Focus Екатерины Вагнер уложились в восемь дней второй половины мая.

Но одно событие фестиваля стоит особняком. Московская художница Катя Рожкова на целое лето населила своими работами главный дом усадьбы Щепочкина – готовящийся к реставрации памятник архитектуры XVIII века, который расположился на территории музея-заповедника «Полотняный Завод» километрах в тридцати пяти от Калуги. Полотняный завод в сердце каждого ценителя русского языка отзывается именем Пушкина. Там росла его жена, он сам там бывал. Любители искусства вспомнят и другую Наталью Гончарову, художницу русского авангарда, тоже связанную с Полотняным заводом кровными узами. Дом Щепочкина, построенный компаньоном Афанасия Гончарова Григорием Щепочкиным после полюбовного разделения капитала, пребывал в тени знаменитого соседа. Должно быть, поэтому он пережил все полагающиеся русской дворянской усадьбе драматические испытания с меньшими потерями. Дом, хоть и требует серьёзной реставрации, хорошо сохранился, в отличие от главного здания Полотняного завода, сгоревшего при немцах и заново отстроенного в 70–90-е годы XX века. Судьба этих архитектурных соседей демонстрирует, с какой лёгкостью многие сегодня соглашаются на суррогат вместо подлинного.

Катя Рожкова не из их числа. Она ценит настоящее, природное и человеческое и ненавидит пластмассовый мир фейков. Она прошла классическую академическую подготовку сначала в школе при МГАХИ им. В.И. Сурикова, а потом на постановочном факультете ВГИКа и не собирается об этом забывать в угоду текущему моменту. Она умеет многое – рисует, печатает, снимает, но предпочитает традиционные материалы и медиа. Она серьёзно относится к ремесленной стороне искусства и внимательно выбирает любимых современных художников.

В её послужном списке сольные выставки в Государственном музее Востока и Музее архитектуры им. Щусева в Москве, в галереях Токио и Лондона; участие в международных биеннале и триеннале графики в Любляне, Таллине, Калининграде, Нью-Йорке. Её работы хранят московские музеи и частные коллекционеры всего мира.

Мы встретились с Катей, чтобы узнать, как её предыдущий опыт сказался на рефлексии удивительного исторического пространства, и она рассказала, каково это – несколько месяцев носить в кармане ключ от старого усадебного дома, как работается под руководством настоящего сэнсэя, можно ли примирить Восток и Запад и покорить с помощью простого карандаша метафизические пространства.

Катя Рожкова. Фото: Денис Крянин

Как вас, Катя, занесло в такую даль?

Это всё Анна Сенатова. Она открыла мне это место. Я оказалась в Калуге на предыдущем фестивале «Циолковский Фест» с кураторским проектом «Личный космос». Это было про частную историю, про личные вещи, платья, как самое интимное, что к телу и что остаётся на память от бабушки, мамы или кого-то из близких. В проекте участвовали вместе со мной девять художниц, а я первый раз была куратором и получила страшное удовольствие от того, что ничего не рисовала, а только режиссировала и монтировала. Этот проект мне очень дорог. Мы его хотим ещё повозить по России. Почти наверняка он будет в Туле и в Выборге, в библиотеке Алвара Аалто. Я собрала огромное количество материала, и технически это был какой-то ужас, потому что был разгар пандемии. Меня спрашивали тогда, для всех ли это, потому что это провинция и есть предубеждение, что люди могут не понять, надо их пожалеть. В результате там плакали, там произошел какой-то катарсис у местных зрителей, и мы перестали бояться.

И вот мы уже второй раз «не жалеем людей». Хотя когда я начинала новый проект, мои близкие, друзья спрашивали, а кто туда поедет? И я отвечала, что мне совершенно всё равно. У меня было ощущение, что не войти в этот дом, если мне его уже открыли и просто отдали ключ – я ходила с ключом от дома Щепочкина в кармане несколько месяцев, – просто невозможно. А кто придёт, тот придёт.

И надо сказать, народу на вернисаж собралось очень много, и люди продолжают приезжать из разных городов.

История дома так многообразна, а вы населили его детьми. Тридцать холстов с фигурами в рост и многоголосый хор в придачу заняли торжественную анфиладу второго этажа. Почему дети?

Мне не давало покоя, что пережил этот дом. Всё впечаталось в его стены. Я каждый раз, когда туда попадала, представляла Пирогова, оперирующего в одной из комнат на походном столе. У него медовый месяц, и молодая жена ему ассистирует. Представляла потрясающий взлёт бизнеса полотняного. Я представляла старообрядца, который там устроил молельню и маленькую первую школу для детей. Я много всего себе представляла. И ярче всего я представляла именно школу – она же там весь двадцатый век просуществовала, только в 2007-м, когда дом перешёл музею, закрылась. Я представляла военные годы, когда при немцах там была конюшня, и как, уходя, они заложили бомбы, но местные жители вовремя об этом узнали, и как потом снова школа, и ученики грелись у изразцовых печек. И как после войны великолепный бальный зал стал спортивным, и дети старались попасть мячом по лепнине.

Населить бывшую школу детьми – жест достаточно очевидный, но совсем не такой благостный, каким может показаться. «Нужно лишь чуть-чуть воображения, чтобы представить, как нарисованные дети оживают, сходят с холстов и разбегаются по комнатам, лестницам и коридорам» – прочитала я в одном из многочисленных печатных откликов на вашу выставку и тут же представила себе фантасмагорическую толпу явно не из сладкой сказки. Мне чудится такой фильм нуар… саспенс присутствует в этом пространстве. Все эти зайчики, луковочки, странно одетые подростки, разевающие рты хористы. И шорохи, и звуки, и песни, и реплики сопровождающего экспозицию саундтрека, записанного Сергеем Комаровым. Впору вспомнить Кабакова с его коммунальными вопросами. Что же за фильм вы тут снимаете?

Вспомнить можно не только Кабакова. У Киры Муратовой есть такой эффект в её фильмах какофонический, когда одновременно одну и ту же фразу повторяют разные персонажи с временным интервалом. Одно наслаивается на другое. Я думаю, что это довольно страшный фильм. Не то чтобы я такой любитель пугалок, но что может быть страшнее нашей истории. Где ни тронь – везде боль. На протяжении всего времени. Двадцатого века точно. Дотронуться особо некуда так, чтобы не рана.

И сама по себе школа – это тоже страшно. Я не вижу романтизма в школе. Институт принуждения и несвободы, как любой институт. И унижения. Безусловно, есть светлые моменты, связанные с учителями, друзьями, новыми знаниями, и ты молодой, юный, ребёнок. Но самое больное и страшное люди переживают именно в это время. Мне, например, не хочется возвращаться в это состояние, в «светлые годы чудесные». Я прошла это всё с двумя дочерьми потом. Уже школу другого времени, другого формата. Но всё остается тем же. Власть в руках учителей, совсем маленькое крохотное лидерство и гонка за ним. Все вот эти вещи.

Что за фильм у меня получился? Я думаю у меня какая-то живаговская история. Я замахнулась на эпопею (улыбается). Роман со мной жил, он вообще со мной живёт. Я люблю его и часто возвращаюсь к нему мысленно.

Самый страшный, поразивший меня в романе в своё время персонаж – это девочка, дочь героев Таня, которая «без папи, без мами росла сиротой».

Я согласна. У меня среди моих героинь тоже есть особенная девочка, правда, там беспамятство немного другого рода, она даун. У неё такой странный взгляд, и она не от мира сего совершенно. Но она очень нарядная. Она ничего не помнит, она ничего не знает и не узнаёт. Я уже за эту девочку схлопотала. Так всё близко и всё переплетено, так как недавно здесь была школа, и у меня всё время такое ощущение, что я куда-то внедрилась, зашла в какой-то чужой дом, и хозяева всё время мне напоминают, что я чужая, что я не имею права. Там практически весь поселок, Полотняный завод, это бывшие ученики и учителя. И белой они школу всегда называли, потому что дом белый. Так что название подарили они же.

Одна из бывших учительниц гневалась на меня, что я порочу их святое место, потому что у меня все дети очень страшные, очень странные, многие из них больны психически, и даже есть даун. Ну, дальше я объяснила, что времена изменились, даун не приговор, этого не надо бояться, стесняться, это очень важная социальная тема. Но в представлении этой женщины школа, конечно, ни к чему такому и близко не могла иметь отношения.

Для меня инклюзия – это не дань моде или актуальной повестке. У меня есть личный опыт, и я, конечно, никого не хотела обидеть, но многие воспринимают это болезненно, им кажется, что это некрасиво. А я уверена, что красота там присутствует. Мы не можем быть уверены, что до конца понимаем реакции людей, существующих за пределами, нам неизвестно, что там накоплено внутри, на жёстком диске, чем они не могут поделиться. И вдруг какой-то взгляд, какой-то удивительный проблеск намекает на существование тайного знания. Для меня всё именно так.

Катя, а как технически выглядит решение ваших портретов, которые вызывают такой горячий отклик.

Это куски холстов, нарезанные и без всяких подрамников прикреплённые к стенам. Нам пришлось поломать голову, как их прикрепить, – в доме нельзя вбивать гвозди, потому что планируется реставрация. Клей, скотч отпадал, потому что всё свалится, это же имеет вес вместе с краской. Мы вспомнили о степлере. Это самый безобидный малый вход, точечный, в штукатурку советского периода, а её столько, что до красочного слоя, а там под штукатуркой расписные стены, мы не добрались и ничего не повредили. В нижней части холсты не закреплены. Мне хотелось, чтобы они полоскались, потому что мне это напоминает отходящую в некоторых местах краску, она хлопьями свисает и так же изгибается.

То есть холсты – это ещё один, очередной слой жизни этого дома, временный. Мне говорили, что это неаккуратно, надо снизу тоже прибить. А мне очень нравится это их временное пристанище. Я это подчёркиваю. На холсте мои углём сделанные наброски, скетчи. Фигуры в рост, в натуральную величину.

Это всё с натуры или вы пользовались каким-то дополнительным материалом?

Я рисовала и очень плотно работала с фотографом. Иван Бойко настоящий мой соратник.

Мы снимали детей, не везде их возможно рисовать с большой скоростью. Мы ездили в разные места, искали в провинциальных школах, в столичных, в школах искусств. Лица везде есть хорошие, и везде есть не очень, если иметь в виду внутреннее содержание. Потом я вплела туда ещё и старые семейные фотографии, и не только моей семьи – там сороковые годы, шестидесятые. Потом эти фигуры я прописала краской, превратив их в кого-то другого. Такая сложная многослойность.

А что за краска? Она выглядит родной на стенах дома.

О, это забавно и просто. Но прибегла я к этому способу первый раз в жизни. Мне очень хотелось максимально вписаться в тамошние колера, как маляру. Такие узнаваемые советские колера. И я поехала на строительный рынок и по ралу (RAL) выбрала подходящие оттенки. Сама краска предназначена для так называемых «внутренних работ». Я просто выбрала все те любимые оттенки – пару суриков, голубые, знаменитые советские вечно голубые, зелёные оттенки, чем заборы красили. У меня было шесть цветов, шесть колеров. Я решила, что не выйду за их рамки. Эти малярные банки я и пустила в ход, водоэмульсионка матовая, по сути тот же акрил. Широкими малярными флейцами я и до этого работала, у меня какие-то были, и я попыталась максимально обобщить фигуры и проработать где-то лица.

Всё это мне напоминало создание массовки для кино или театра, потому что говорить о моих холстах как о портретах и разбирать портретные их качества, я думаю, бессмысленно, хотя где-то я уделила внимание лицам. Мне важно было обозначить человека в этом пространстве. В этом смысле я первый раз столкнулась с такой странной для себя работой. Я решала задачу для всего дома, а не конкретно выписывала портрет, над которым можно и два, и три месяца работать, если задаться подобной целью. Где-то я вообще стерла лица, потому что это ещё и какое-то забытьё, но мой рисунок всё равно проступает.

Я почувствовала себя в своей тарелке, я же училась во ВГИКе, хоть и не работала в большом кино. В тот момент, когда я окончила институт, у нас в стране в основном снимались реклама и музыкальные клипы. Я поработала в этом деле какое-то время, но там реализуешь чью-то чужую идею, а я хотела самостоятельности, хотела ни от кого не зависеть, делать то, что нужно мне. И я ушла. А тут вдруг я почувствовала, что вот оно, моё кино, меня и настигло. И я относилась к этому как к съёмочной площадке, истории. Я создала массовку. А главные герои? Они там наверняка могут ещё появиться, войти туда. И они, конечно, будут красивыми.

Я думаю, вы легко с этим справитесь, ведь ни один текст о вашем искусстве не обходится без слов «красота», «настоящая красота», «подлинная красота».

А я не боюсь этого слова. Разумеется, я не за приторность, рюши и прочее. Но я человек визуальный, я воспринимаю глазами, и для меня важно, чтобы красота идеи соответствовала красоте художественного решения. Пример Болтанского или Тихару Сиоты доказывает, что это возможно. Сейчас слово «красота» стало как будто неприличным. Всё современное должно быть уродливым, но почему? Совершенно нет. А что касается Великой красоты, она вся в прошлом. Вот Соррентино, например, нам это очень хорошо объяснил. (Улыбается.)

Медитативность, обращение к сфере незримого, невидимого, сущего, которое естественно противопоставляется обыденному – суть качества вашего искусства, многажды названные и воспетые. Как вы с этой метафизикой взаимодействуете?

Я думаю, это удел и прерогатива пишущих про меня, их интерес в этой сфере. Выпрыгнуть из физики и впрыгнуть в метафизику удаётся совсем не всегда, но хочется. Смотрите, моя собака впрыгнула тем временем в окно и уселась в кресле, легко преодолев физический барьер, вот пример, прекрасный и наглядный. У меня была такая серия «Тарелки». Она родилась из общения с оловянной тарелкой, которая всегда жила в доме. Я её с детства брала в руки и рассматривала все её царапины и отметины. Я представляла, как они появились, кто их сделал, какой вилкой, кто из этой тарелки ел, кто сидел за ней.

Тарелка 4. 2001. Оргалит, грунт, простой карандаш

То есть вы сочиняли рассказ, такой литературный сюжет.

Да литература присутствует, да, грешу, грешу. Присвоение каких-то историй, одушевление. Мне это всегда интересно. Потом я эту тарелку начала рисовать огромного размера. Почему? Кстати, почему? А потому что был проект такой «Восток–Запад». Это происходило в Малом Манеже, и устраивала всё галерея «Кино», тогда работавшая масштабно. Я участвовала в обоих разделах. Для Востока я рисовала тарелки. Я сделала много тарелок, это была целая стена и большие работы. Эффектный приём увеличения. Взять что-то маленькое, разогнать, изменить масштаб, изменить смысл вещи и её природу. И ещё увеличение позволяет стать заметным, потому что такое неимоверное количество всякого искусства вокруг. Я тоже им воспользовалась – увеличила эту небольшую тарелку до полутораметрового размера. И пока я рисовала, это был такой медитативный, совершенно потрясающий процесс. Я делала всё карандашом, и вот я всё штриховала, и штриховала, и штриховала. Это был невероятный кайф. Я люблю штриховать, а тут нужно было столько заштриховать, что возможности для кайфа были просто безграничны. И вот из этого простого заштрихованного и процарапанного, потому что там были всякие царапанья иглами и всякие другие хитрости, родились эти определения про идеальные тарелки жизни, метафизику и прочее.

В этом погружении в штрихование есть медитативность, и сама форма, круг, она идеальна, она абсолютна, она как точка, она как начало и конец одновременно. Написать по этому поводу можно много, это хорошее поле для деятельности.

Тарелка 1. 2001. Оргалит, грунт, простой карандаш

И для всякого рода спекуляций, если иметь в виду отвлечённое, умозрительное рассуждение, в противоположность рассуждению об эмпирических фактах.

Разумеется, но так даже интереснее. Для меня эти тарелки были абсолютный Восток, потому что я знаю его таким, неторопливым ещё старым Востоком, не то, что сейчас. И я долгое время сокращала свой объект интересов до предмета. Просто само делание, сам процесс меня поглощал, мне его было достаточно. Потому что я это люблю. Как у нас в школе говорили – «ну что штукуешь»? Да, штукарство, такая вот лавочная метафизика, лавочный космос. (Смеётся.)

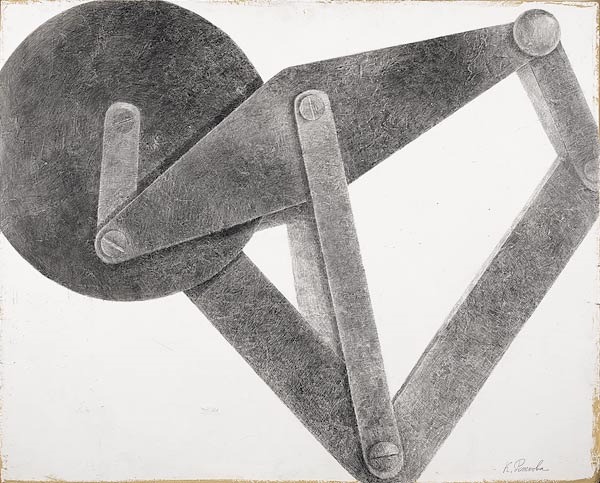

А Запад на той выставке я представила в виде гигантских механизмов.

Куст VI. 2006. Картон, шелкография

И как вам между Востоком и Западом живётся? Вы же провели часть детства в Китае, уже взрослой стажировались в японском университете и работали в печатной мастерской имени Мазереля под Антверпеном.

Это прекрасный опыт, и он сделал меня мной. Он позволил мне увидеть мир в многообразии и научится его за это ценить. С Востоком я так или иначе связана на всю жизнь. Другое дело, что понятия Восток и Запад меняются сейчас, к сожалению. Мудрый Восток, всегда мудрый Восток, он для меня как-то поглупел. Я люблю Китай. Я приехала туда вслед за папой-дипломатом, когда пошла в первый класс, и проучилась в посольской школе до четвертого. Почти пять лет. И это такие бесценные детские ощущения. Я помню все запахи, я помню даже, как пахнут китайцы – да, у них есть свой запах. Это всё исчезло. Я думаю, Запад что-то такое сделал непоправимое с Востоком.

В Японии я была уже взрослой. Прекрасную Японию я романтизировала страшно, а попала туда случайно. Мне просто повезло. Это было в середине девяностых, когда Россия ощутила себя, наконец, частью большого мира. Шёл активный культурный обмен всех и вся. И Япония тоже в этом участвовала. По совету друзей я написала эссе, почти в шутку, неожиданно получила приглашение приехать и полтора года изучала традиционную японскую живопись – тёрла краски, клеила золото и серебро на поверхность. У меня был сэнсэй, маститый, но довольно кондовый и совсем не изысканный художник. Я с ним встречалась раз в месяц в его доме в Камакуре, это такое местное Переделкино или Репино, а всё остальное время тратила свою большую стипендию на путешествия по стране. Что касается новых умений, я не знала, как применить это в своей работе. Я не понимала, что мне оттуда извлечь, чтобы это стало моим.

Куст II. 2001. Холст, грунт, карандаш, темпера

А как же японская каллиграфия, которую называют одним из источников вашего искусства?

Нет, из японской каллиграфии мне нечего взять. Это такая самодостаточная история. Я иногда беру бумагу и просто тушью разгоняю энергию. Попросту разгоняю тушь, потому что мне нравятся скорость и непредсказуемость полета кисти. Но когда в твоём основном деле ты, в общем, достаточно аккуратен и дотошен, ты долго сидишь над какой-то вещью, то хочется порой вот так побегать, поразмяться. Я никому это не показываю. Иногда какой-нибудь знакомый дизайнер у меня это увидит и захочет повесить в современный дом, потому что это такое живое и быстрое. Там есть ритм. Но это ни о чём абсолютно.

Как это ни о чём? Может быть, там самое естество и есть. Нет ли в этом отзвука дадаистских и сюрреалистических практик?

Возможно, но пока мне кажется, что я чего-то не договариваю. Вот Сай Твомбли умеет своими каракулями сказать всё. Я завидую, но сама никогда не буду так свободна. У меня не получится, мне всё время будет казаться, что я что-то недосообщила. Но мне хотелось бы, возможно, какого-нибудь продолжения.

Вот в Бельгии я как раз научилась многому для себя необходимому. Два года подряд, выиграв конкурс, я по месяцу работала в печатной мастерской под Антверпеном. Я изучала шелкографию. Это было замечательно. Уехать от всего и работать. Там все трудоголики. Ты целый день на ногах, и чтобы тебя выгнать из мастерской, ровно в шесть отключается электричество. И вот как стоял в краске или эмульсии, на ощупь выбираешь на свет божий. Это не резиденция, где только тусуются. Это было про работу.

Крестильная рубашка. Шелкография на металле. 2010

А в Москве где вы печатаете?

Сейчас я занимаюсь другой печатью и как раз готовлю папку с большими листами 100 х 70, хочу сделать очень малый тираж. Я много снимала на своей выставке в доме Щепочкина, и в этих фотографиях, напечатанных определённым образом, возникает совершенно новая история, новая драматургия, и по цвету, и по каким-то предметам, которые я добавляю. Различия между живым и неживым исчезают. Это удивительно. Я печатаю в Пиранези LAB у Алексея Веселовского и очень хочу это доделать.

Такой своеобразный эпилог. И потом это тоже может быть выставкой.

Да, я думаю, выставочные получаются вещи. Нужен только повод какой-то, и понять, как и где.

Из серии ручной печати на бумаге «Белая школа». 2021

И всё-таки ваш главный инструмент – карандаш. Большие серии выполнены простым графитным карандашом, правда, не на бумаге, а на холсте. Откуда подобная практика?

Я не открывала эту технику. Я много видела художников, которые работают карандашом на холсте. А карандаш я любила всегда. Мне очень нравится карандаш как окончательная техника, не как подготовительная. Но чтобы технически выдержать это напряжение карандаша и других моих манипуляций, нужна поверхность очень твёрдая – оргалит, или холст, или фанера. Бумага не выдержит этого. Что-то я делаю на бумаге, но только лёгкие рисунки. А загруженную поверхность физически выдерживает холст.

А чтобы это долго жило, вы что-нибудь предпринимаете?

Конечно – я закрепляю рисунок на разных уровнях. Иногда мне нужно закрепить отдельный участок, чтобы по нему продолжать работу. Графит размазывается, он сыпучий, и эта пудра разлетается, поэтому сначала я распыляю спрей, а потом уже можно лакировать кистью. Это живёт долго. Правда, многое ещё зависит от грунта. Итальянский хорош, наш немножко желтеет, и это надо учитывать, добавлять краску. Сам грунт тоже можно изменять в зависимости от задачи. Я долго готовлю основу, я её зашкуриваю, она получается как левкас. Мне нужен твёрдый карандаш для выносливости, для штриха, и я могу на моём грунте работать твёрдым карандашом – карандаш твердости 10Н выглядит как 5B.

Парадоксальный механизм. 2005. Оргалит, грунт, графитный карандаш

Мне кажется интересным, когда о рисунке в классическом смысле говорят как о концептуальном каркасе для других художественных средств. Такой рисунок позволяет художнику действовать, не отвлекаясь на перевод импульса, жеста в технику. Как в вашей практике сосуществуют «импульс» и «техника»?

Вы затронули важный для меня вопрос, потому что я мечтала бы освободиться. Я чувствую ответственность перед большим холстом, перед большой вещью и перед этой сделанностью, которую очень ценю. И при этом я люблю вот этот импульс, эту линию. Я знаю, как это ценно, когда она у меня получается, когда я вижу её у других. И мне бы хотелось выйти на какой-то новый уровень, совместить это. Оставить живым этот импульс в большой работе тоже. Я его не пускаю в большую работу, я его оставляю только в безответственных почеркушках. Может быть, это школа, какие-то комплексы, но что-то мне не даёт саму себя освободить. Все мои импульсы остаются в папках. А уж если я берусь за работу, то всё должно быть доведено до последней точки. Слева направо, сверху вниз и каждый угол. И что-то я чувствую, что устала. Даже серия в Белой школе, когда у меня было мало времени, а сделать нужно было очень много, подарила мне раскрепощение. Поэтому ещё, я думаю, эта выставка так важна для меня. Она что-то во мне открыла, чуть развязала мне руки.

Любимые предметы, семейные воспоминания, старинные платья с историей, дети из прошлого – а как вам сегодняшняя жизнь? Как ваша муза на неё откликается? Может ли эскапизм спасти от животрепещущих проблем, и какие проблемы трепещут для вас особенно сильно?

Мне кажется, эскапизм сегодня – это как раз поиск реальности, а не уход от неё. Реальная реальность – она странная, теоретическая, фантастическая. Ты ищешь где-то опору, ты должен иметь твёрдую землю под ногами. Ты ищешь живого и настоящего. Мои дети подарили мне новую тему. Они строили что-то из лего, и уродливые куски всё время попадались мне на глаза, или я наступала на них пяткой, а это дико больно. И я начала рисовать такую серию про страшные игрушки наших детей. Я хочу столкнуть жизнь травы, муравейника, грибов – и пластмассовой неестественной леговской конструкции.

Меня волнуют проблемы больных, или «других» детей, где они, как они живут. Их уже не убрать с глаз долой, как когда-то увезли за оду ночь на остров всех инвалидов. Это сегодня не новость, но я и не гонюсь за модой, это меня действительно тревожит. Политические темы меня не очень занимают, и рисовать про это я точно ничего не буду. Для меня это сфера плаката. Я про другое. Я люблю копаться в чём-то, и пусть это будет уродливо, я всё равно найду там свою красоту и сделаю её смыслом.