От стоящей нити до гравицаппы

Кинетист Вячеслав Колейчук рассказывает о самых важных своих работах

05/02/2012

В небольшом зале седой мужчина с усами, в пиджаке в зелёно-бордовую клетку и в бордового же цвета рубашке, рассказывал о своих проектах – показывал схемы, фотографии, видеоролики. Его слушали внимательно, кажется, проникаясь тем уже ставшим легендарным временем, когда искусство и наука объединялись для создания объектов, расширявших наше представление о мире. Этой зимой в Риге по приглашению Латвийского Центра современного искусства и кинетиста Валдиса Целмса побывал художник, архитектор и дизайнер, один из основателей кинетического искусства в России Вячеслав Колейчук. Это человек, реализовавший немыслимое количество проектов и идей, но более всего он известен по трём, как он сам говорит, «брендовым» проектам. Это «самовозводящиеся» и «мгновенно-жёсткие» (т. е. работающие на эффекте сжатия и распора) конструкции, принципы которых потом были применены при проектировании самораскрывающихся антенн в космосе. Далее, «стереографика» – рисунки по металлу, создающие иллюзорные рельефы, настоящие виртуальные иллюзии предметов. И абсолютно невозможный, на первый взгляд, объект «Стоящая нить» – вертикально натянутая струна, закреплённая только с одной стороны и удерживаемая системой противовесов. Художник, который общался с математиками и архитекторами, участвовал в нескольких «левых» выставках и при этом оформлял советские павильоны на ЭКСПО в Окинаве и Цукубе. В его обширнейшей творческой биографии нашлось место и для реализации таких объектов, как гравициаппа и транклюкатор, во время работы над фильмом «Кин-дза-дза!», на съёмки которого его пригласил режиссёр Георгий Данелия. Впрочем, попробуем обо всём по порядку.

На лекции вы говорили о «левых» выставках 60–70-х. Прогрессивные художники из СССР тогда действительно называли себя левыми?

Ну, скорее, это их называли, чем они себя. А вообще, что касается кинетического искусства, отношение было двоякое: оно не поощрялось, но и не запрещалось. Была оттепель, время, когда приветствовались такие, я бы сказал, «дизайнерские» направления. И считалось, что вся эта работа с кинетизмом, с геометрией больше относится к дизайну. Видно было, что это можно будет применять в декоративном искусстве, скажем, в оформлении выставок.

Параллельно пошла волна интереса к кинетизму на Западе, начиная с 1957 года, а в 60-е годы там был пик интереса к таким вещам. И это совпало с тем, что происходило у нас. С возникновением группы «Движение» во главе с Львом Нусбергом, который себя позиционировал как конструктивиста, человека, работающего на будущее, будетлянина, т.е. преемника авангарда. Конечно, это было неформальное объединение. Никаких даже общих мест сбора не было. Всё происходило на каких-то квартирах, в каких-то случайных местах. Обычно ключевыми моментами были выставки, которые участники группы сами организовывали и к которым тщательно готовились. Уже первую выставку «На пути к синтезу искусств» 1964 года делали действительно концептуально – начиная от интерьера пространства и заканчивая экспозиционными стендами. Всё придумывали и реализовывали сами. Это помимо подготовки самих работ. И эта выставка стала сигналом о появлении новой группы. О ней много писали, скорее, негативно – у нас, и позитивно – на Западе.

Какие были претензии?

То, что непохоже на остальное. Это был совершенно другой язык.

От того времени остался и интереснейший пласт взаимодействия искусства и науки…

Да, это был синтез лирики и физики. Который реализовывался в самых разных сферах. Скажем, у Института атомной энергии был свой дом культуры. И они пригласили нашу группу делать выставку в своём ДК. Нас очень поддерживали всякие «атомные» академики и полуакадемики, ходили на наши выставки. А в 1967 году мне сделали заказ на объект «Атом» на площади Курчатова. Атом – абстрактная вещь, соответственно, и подача была под стать: сфера, которая мерцает, переливается красками, музыку для этого объекта написал великий Термен, изобретатель терменвокса... Всё цеплялось друг за друга.

И то, что мы делали, получило определённую известность. В 1966 году Лев Нусберг сделал проект оформления Лениграда к 50-летию советской власти. Принимал проект первый секретарь обкома партии. Это должен был быть перформанс с проекциями, с голосом Ленина у Финляндского вокзала. Т.е. с одной стороны мы были «левые», а с другой и не очень. Приятие и неприятие как-то уживались. Но такие заказы были довольно редкими. Коллекционеров тогда, по сути, не было, государство сами наши работы не покупало. И я пошёл работать в Центральный институт теории архитектуры. Там у меня наладились отличные отношения с психологами, математиками, академиками по симметрии, даже химиками. Конгломерат был совершенно безумный. Мне это нравилось – поговорить, познакомиться с другой логикой мышления.

Вообще в искусстве, в любом произведении меня интересует идея, вижу ли я какую-то идею. И с моими работами так же. Появляется идея, она осмысливается, и затем я делаю целую серию работ. Серию, которая показывает некий принцип, разворачивает его перед зрителем. Хотя все работы имеют и разную отдельную ценность.

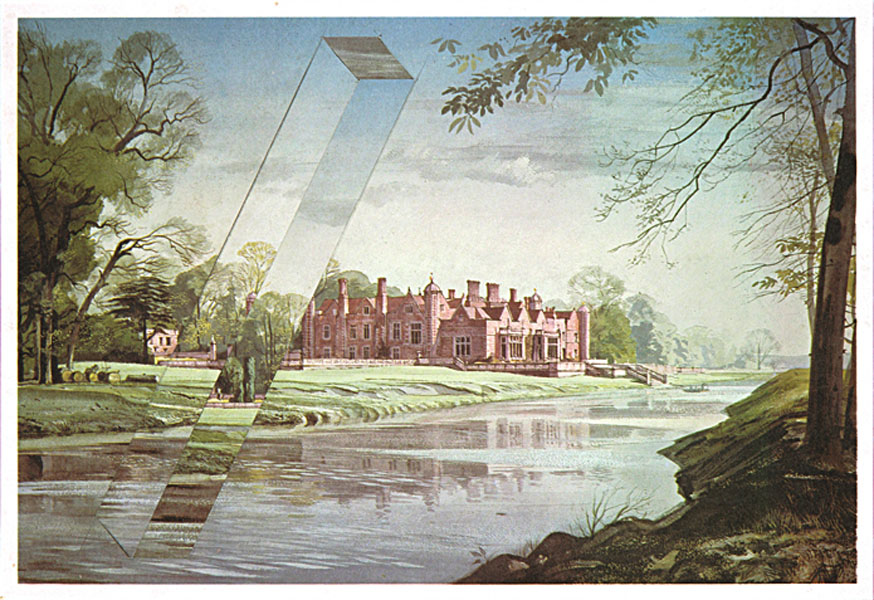

Так, скажем, было с самоколлажами. Я когда-то в начале 70-х заинтересовался некоторыми работами, когда готовый образ разрезают как бы, скажем, на какие-то полосочки и переставляют местами. Были такие художники во Франции и Чехии, которые этим занимались. И вот я встретился с моими математиками, говорю, а что это, как это у вас называется. Они говорят – это позиционные преобразования. И тут, если взглянуть системно, возможны самые разные преобразования. Скажем, вы вырезаете кружочек и крутите его на какой-то угол. Каждый элемент может иметь свою симметрию, квадрат вы можете 4 раза повернуть, треугольничек – три и так далее. И когда мне объяснили, что есть такая теория преобразований, всё пошло более сознательно. И я понял, что можно делать качественные преобразования в пределах ткани одного изображения. Можно достичь эффектов стекла, зеркала. А Русский музей купил работу, где я в центре картины Айвазовского сделал такой кружок с моторчиком, заставляющим этот кружок непрерывно вращаться по кругу. И образ меняется, он превращается в другой. Посреди картины возникает некий шар, придающий картине совершенно иную символику. Так я испортил своё восприятие Айвазовского, мне теперь всюду в его вещах кажется, что там шар должен быть...

Вячеслав Колейчук. Замок. 1986. Самоколлаж

Постмодернизм?

Чистый, но тогда и слова такого не было. Потом я применил идею самоколлажа (т.е. коллажа из элементов самого объекта) в неожиданной области – стал делать собственные марки самоколлажные и из поездок слал сам себе письма с этими марками, на почте их штамповали. Ничего не замечали. В какой-то степени тоже мэйл-арт, но там работают с конвертами, а я – с марками, что вроде бы не очень разрешено.

Вячеслав Колейчук. Cтоящая нить. 1976–2000. Дюралюминий, стальная нить, дерево. Высота 115 мм

А какие ещё ваши ключевые работы? Стоящая нить?

Парадоксальный такой объект, стоящая нить. Как это держится, как это стоит? Хотя такие вещи, конечно, поражают скорее инженерного склада людей, какой-нибудь крестьянин вполне может сказать: «Стоит – значит так надо». Выставлялась она множество раз. Её много копировали. Много всяких версий. Люди пытаются повторить, переиначить. Я это называю уже фольклорным искусством.

В этом смысле авангард в каких-то своих проявлениях может сомкнуться с народным, фольклорным искусством, потому что есть некая простота и ясность вещей, принципов, их объединяющая. Не очень заумно, не очень академично. Мы даже как-то делали одну выставку московского авангарда и самодеятельных художников, не деревенских, а городских. И не всегда отличали, кто есть кто. Народ – он же не знает, что вот так нельзя, работает смело, а художники к этому прорываются с боем.

А вообще материалом в искусстве может быть всё. Авангард пришёл к тому, что не осталось запретов – с чем можно, с чем нельзя работать, и фольклор шёл тем же путём. Какой-нибудь деревенский мужик – он хоть из навоза будет делать работы, я уж не говорю о соломе, хлебе или гвоздях. Есть такой знаменитый художник Гюнтер Юкер, «гвоздист», который всё гвоздями обивал. А ещё до него я видел такую работу из Сибири, там народный умелец сделал ежа из гвоздей, набил в чурку сотни гвоздей и создал образ, понимаете. И если не знать контекста, и поставить рядом этого ежа и какую-нибудь работу Юкера, то они только формой будут отличаться, а не принципом.

Постмодернист, непостмодернист – это слова. Главное – принцип: из всего можно сделать искусство. Вот, скажем, я занимался «квазиголографией» или «стереографикой». С помощью традиционной гравировки на стекле, металле или пластике я моделирую какие-то структуры, отражающие свет, и при подсветке получаю трёхмерные вирутуальные изображения. Тут всё классика: и способ обработки, и свет… И вдруг я из этого делаю новую работу.

А как вы пришли к этому методу?

Необходимые знания у меня уже были, я общался с людьми, которые занимались стереозрением и тем, как мы видим трёхмерное изображение. И вообще, как мы видим пространство. Это ещё с XIX века изучала гештальтпсихология – канонические принципы устройства восприятия. С другой стороны, мне были знакомы принципы проективной геометрии. Я внутренне, ментально был готов. И вот как-то в мастерской, восстанавливая одну работу Родченко, я шлифовал металл. И когда на пол бросал куски этого металла, у меня всё время какая-то визуальная иллюзия появлялась, какое-то пространство виделось. Облако как будто парит на куске металла. И я задумался, что же я вижу, что это за «глюки» такие. И вот тут очень важно, когда подходящее место, знания и случай сойдутся вместе. Смотрю в лупу на эту гравировку – чистый хаос, тысячи спиралей, один раз смотрю, другой. И тут у меня в голове всплывают куски прочитанных книг – почему я всё вижу так. Отражается свет. Два глаза видят блик в разных местах этой нанесённой на металл риски, возникает стереопара. И это автоматически подаёт сигнал к тому, что у вас в голове возникнет образ того, чего на самом деле нет на плоскости. В XIX веке, кстати, ещё изучали феномен обоев, все эти сложные тогдашние на них узоры вызывали интересные ситуации. Когда люди смотрели рассеянным взглядом на стены, то вдруг получали визуальный сигнал для мозга, что есть изображение где-то прямо перед носом. И пугались – не сходим ли мы с ума?

И я понял, ага, сейчас будем пробовать. Я сделал дужки, одни выпуклые, другие вогнутые, подставил под свет – идёт расслоение иллюзорное. Потом уже серьёзные статьи пошли, а вот начало было такое странное. Но если ты не обладаешь нужными знаниями, если ты не готов, то не увидишь этот эффект, не сформулируешь его, а значит, не сможешь им воспользоваться. И тут, когда ты уже понял принципы, то можешь разрабатывать визуальный язык и делать художественные работы. Этот эффект видели многие, вот дворники на стекле оставляют тончайшие царапинки и под солнцем или ярким фонарём вдруг возникают узоры, или полосочки радужные на компакт-диске – миллионы людей это видели, но не сформулировали.

Вот поэтому, может быть, я так заинтересовался Карлом Иогансоном (Справка: Kārlis Johansons (1890–1929). В 1914 г. вошёл в число создателей объединения молодых латышских художников-авангардистов «Зелёный цветок» (латыш. Zaļā puķe). В революционные годы оказался в Москве, входил в круг русских конструктивистов, начиная с Общества молодых художников (ОБМОХУ). На второй выставке Общества в 1921 г. Иогансон выставил «самонапряжённые конструкции», которые, по мнению Вячеслава Колейчука, полностью реконструировавшего эту выставку в Третьяковской галерее по двум сохранившимся фотографиям, предвосхитили идею tensegrity, разрабатывавшуюся с 1950-х гг. американцами Кеннетом Снелсоном и Р. Бакминстером Фуллером). Он тоже случайно вышел на гениальную вещь. Он смоделировал первую «самонапряжённую конструкцию». Иогансон сделал всего 7 работ пространственных, и постепенно усложняя их, пришёл к этой идее, которую я пропагандирую уже 20 лет. Его работы выставлялись на «Великой утопии», шикарной выставке, посвящённой русскому авангарду, в 4 странах: в Нью-Йорке в Гугенхайме, в России в Руссском музее, в Германии и, кажется, в Бельгии. Это был 1991 год, потом в 94-м на выставке «Европа-Европа», посвящённой всем видам революционно новых художественных идей за ХХ век, и вот они меня тоже попросили повторить работу Иогансона.

Вячеслав Колейчук. Мёбиус-8. 1973–2001. Нержавеющая полированная сталь, металл, дерево, краска. Высота 160 мм

А что сохранилось от его работ?

Несколько чертёжиков, схем. Он кресты сначала плоские рисовал, потом трёхмерные, потом пространственные структуры стал делать, стягивал их стальными проволочками и потом перешёл на самонапряжённые конструкции. И этот случай мне близок, потому что я знаю, как это бывает. Иогансон был включён в ареопаг великих художников, выдвинувших великие идеи. Работы человека, которого вообще почти никто не знает, вдруг оказываются среди вещей Малевича, Пикассо…

А что осталось… Вот он, скажем, участвовал в работе одного семинара конструктивистского, и на этом семинаре велись протоколы, записи и поэтому известны несколько его высказываний. Они обсуждали проблемы композиции и конструкции, чем они отличаются друг от друга, и он сказал, что композиция – это квазиконструкция, а конструкция – это реальный объект. И ещё выдвинул термин – «холодная конструкция», это как бы сквозная, ничем не покрытая конструкция, не имеющая никаких функций, кроме как быть сама собой.

Надо сказать, что Иогансона как бывшего латышского стрелка из Кремля вдруг переместили на должность начцеха завода «Красный прокатчик» в Москве. Он стал поднимать новую индустрию и это, наверное, помогло их группе, конструктивистам, сделать выставку. Ведь у него был материал: металл, трубы всякие, уголки…То было время послевоенной разрухи. Вот, скажем, как создавались некоторые изображения учащимися ВХУТЕМАС: они просто выдирали листы из академических изданий и рисовали на обратной стороне, потому что больше было не на чем. И вообще вполне можно порассуждать на тему – «латышские стрелки как передовой отряд русского авангарда». Это ведь ещё Клуцис, Гривиньш, Вейдеман… Непонятное время, удивительное: собирается группа людей, судя по лицам, прямо такие хулиганы настоящие молодые, и бац! входят в мировую элиту авангарда.

На съёмках фильма «Кин-дза-дза!»

А для фильма «Кин-дза-дза!» вы сами придумывали объекты?

Был же сценарий, и в нём уже были названия этих предметов: гравицаппа, кацэ и даже некоторые описания – это вот оружие или это вот цака, колокольчик в нос, «каждому пацаку свой цак». И сначала было непонятно, что же это всё такое – хай-тек не хай-тек, полированное или как? Но когда в пустыню приехали, в солончаки, я всё понял. Там невероятное засоление воздуха и земли, и там всё ржавеет мгновенно, окисляется, там даже цветы растут соляные, блестят от солнца, когда на машине мимо едешь, как кристаллы блестят.

Стало понятно, что всё должно быть более-менее ржавым, но при этом всё-таки работать, двигаться, открываться там закрываться, светиться, так что какой-то контекст был, а дальше мы работали самостоятельно над материалами. Старались всё сделать реально – если сталь, то сталь, если латунь, то латунь. Вот только пепелац невозможно было сделать из железа – слишком огромный. И яйцелёт тоже, его, правда, делал другой художник, он довольно давно уже в кино работал. Он его сделал, а Данелии не понравилось, ну и мы его перекрасили. Два с половиной метра в высоту. Замешали краску под металл и все выступающие детали обгладили так специально, чтобы были такие потёртости. И вот приходит Данелия с группой в наш ангар, встали в паре метров, смотрят. И тут раздаётся голос какого-то мужчины из группы, видимо, шофёра: «Да вы что с ума сошли что ли? Здесь тонн пять веса… А у меня УАЗик обычный…» Вот оно, высшее признание, человек поверил на все сто! Данелия на меня смотрит и говорит: «Вы что, сговорились, что ли?» А я отвечаю: «Здрасьте, я его в первый раз вижу!» Они повернулись и ушли, и после этого сразу повезли яйцелёт на съёмку.

С каким объектом вам было интереснее там работать?

Со всеми! Трагедия в том, что все объекты исчезли после съёмок. 30 наименований где-то было, можно было бы отличную выставку сделать…

Василий Колейчук и Валдис Целмс

А какой темой вы занимаетесь сейчас?

Скажу одно. Мы делали историю, а теперь история не даёт нам делать наши работы. Мы всё время оправдываемся и вспоминаем, что мы делали раньше. Всё время какие-то выставки, семинары. То золотое время, когда мы были никому не нужны и можно было подумать, оно прошло (смеётся). Сейчас я даже больше работаю, чем работал когда-либо прежде. Не знаю, как это получается. Раньше мы были в хорошем смысле слова свободны. Нами особо не интересовалась ни партия, ни правительство, и искусствоведы почти не интересовались… А теперь…

Наверное, чтобы переосмысливать реальность, необходимо от неё отделиться…

Да-да, а сейчас ужасная суета. Есть очень большие проекты, ещё не реализованные. Единственное, что, наверное, хорошо получилось, что у меня были «имиджевые», «брендовые», как сейчас говорят, объекты: стоящая нить, самоколлажи, стереография. Я, как у нас говорят, доказал свою «самость». Но, конечно, ещё бы можно кое-что сделать…