Всё, что я хотел рассказать, но не смог

24/10/2017

Беседа с российским художником Андреем Кузькиным о перформансе, правде и том, что даёт силы

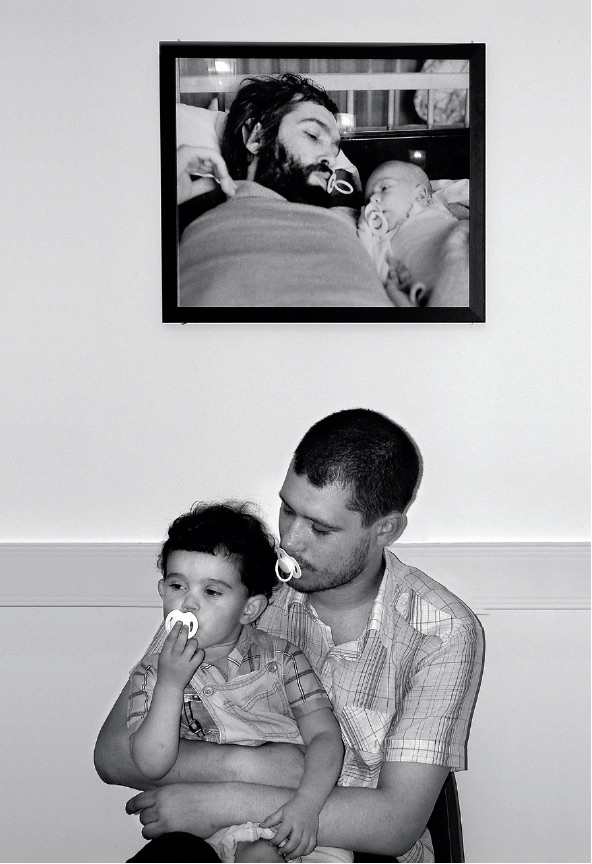

Девять лет назад на молодёжной биеннале современного искусства «Стой, кто идёт» в Москве один молодой художник закрепил в центре бассейна с жидким бетоном конец длинной верёвки. Другим концом он обвязал себя, залез в бассейн и бродил в серой медленно застывающей жизни несколько часов. Свой первый публичный перформанс Андрей Кузькин назвал «По кругу», после был ряд других. Хронология произвольна, но всё укладывается в период с 2008 по 2012 годы: чертил непрерывную линию на стене в галерее, вырезал на груди фразу «Что это?», лепил из хлебного мякиша, воды и соли фигуры людей – большие и не очень, один и с заключёнными; выбирал места на природе и в городе, раздевался догола, втыкался головой в землю и стоял так вверх ногами, сколько хватало сил. Так, что ещё. В одной галерее повесил на стену семейную чёрно-белую фотографию (он, ещё младенец, в постели со своим отцом – у каждого во рту соски), сам сел под неё со своим ребёнком – и у того, и у другого во рту соски. В одной деревне нашёл пруд, положил под воду планшет с надписью «всё, что я хотел сказать, но не смог» – вокруг надписи проплывали мальки и разные другие рыбы. В общем, много работал. Когда уставал и понимал, что наступил предел – делал другие вещи. Собирал все вещи из мастерской, снимал всё с себя, запаивал это в металлические ящики и начинал как будто бы заново, с чистого листа. Снова стоял вверх ногами, лепил людей, уходил в лес, писал на бетонном заборе фрагменты своей биографии, пытался говорить о том, о чём думает если не каждый, то многие: о смерти, замкнутом круге, маяте и бессмысленности. Некоторые из этих работ получали престижные премии – от Премии Кандинского до «Инновации».

В сентябре этого года несколько работ Андрея Кузькина попали в коллекцию Третьяковской галереи – редкий случай для российского перформера. Мы поговорили с художником о том, что происходит с перформансом в России, о кризисных ситуациях, компромиссах, правде и о том, что даёт силы продолжать работать дальше.

Андрей Кузькин во время перформанса на открытии выставки «Мир». 2013

У нашей беседы всё же информационный повод. Третьяковская галерея получила в дар от фонда Cosmoscow несколько ваших работ: это инсталляция «Всё впереди!» вместе с сопроводительной видеодокументацией перформанса (2011), видеодокументация перформанса «По кругу» (2008), документация акций, перформансов и проектов 2006–2015 годов «Право на жизнь» (2015). Это новый опыт для Третьяковской галереи – впервые в их коллекции оказались перформативные работы молодого российского художника, и, в принципе, это интересный прецедент для такой музейной институции, потому что в России перформанс никто толком не коллекционирует и не собирает. Интересно, как эта вся история возникла и каким опытом она стала для вас?

Эта история с коллекцией — итоговый результат тех целей и задач, которые я перед собой поставил. Естественно, я не думал именно о Третьяковке как о музее, в коллекцию которого попадут мои работы, нет, так просто случилось. Меня давно волновал вопрос собственного архива, меня волновал вопрос, что остаётся после того, как перформанс состоялся, и в какой форме информацию об этом можно передать дальше, так, чтобы она была считана широкой аудиторией. Грубо говоря, была огромная помойка: огромное количество необработанного видео- и фотоматериала, текстов и так далее. Во всём этом нужно было навести порядок. Была придумана следующая концепция: семьдесят планшетов, на каждом – изображение и текст, причём каждый текст начинался с фразы «один человек…» И вот эти планшеты в том числе были представлены весной прошлого года на выставке «Право на жизнь» в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке. Они как будто опоясывали три этажа музея. Все эти планшеты вместе – моя автобиография.

Андрей Кузькин. Не важно. Холст, акрил, 100 x 140 см, 2011

Получается, что вы как будто бы два дела сделали: и архив разобрали, и одновременно музеефицировали его.

Да. И ещё попытался рассказать простым и понятным языком о том, что я делаю, то есть популяризировал: для этого был использован такой «книжный» подход. Но вообще, не знаю, интересуют вас эти нюансы или нет, но у меня много недовольств собой, претензий к себе, и к выставкам раньше у меня был совсем другой подход. Как правило, я никогда никого ни о чём не просил. Я участвовал в тех выставочных проектах, в которые меня приглашали. А тут впервые я сам знал, что хочу сделать, я пришёл вместе с куратором Наташей Тамручи и проектом, который придумал сам и который был готов на восемьдесят процентов, и попросил эту выставку. В итоге проект «Право на жизнь» принёс мне главную Премию Кандинского, принёс «Инновацию» за одноимённую книгу, которая была издана в рамках выставочного проекта, а то, что работы попали в коллекцию, – это уже финал и сливки.

Другой вопрос, почему это всё получилось. Возможно, из-за того, что была правильно выбрана форма подачи материала. Я всегда говорил, что мои работы обращаются не к некоему узкому кругу зрителей, а к кругу максимально широкому. И некая плакатность, которая в проекте присутствует, – эти простые описания вроде «один человек взял и сделал», которые похожи даже не на описания, а на простые подписи к фотографиям, – она не только обоснована, но и удобна. Потому что современный человек устроен так, что не воспринимает большие тексты, ему нужно, чтобы была картинка и одно предложение, объясняющее, что на ней происходит. А ещё, возможно, это случилось и из-за простоты моих работ, которые в большей степени обращаются к общим человеческим экзистенциальным темам, которые существуют не только внутри искусства. И в меньшей степени они обращаются к темам, которые называются острополитическими: то есть no sex, no politic, no religion. Это не значит, что я не работаю с ними. Работаю, но в такой завуалированной форме. И ни для кого не секрет, что эти темы с трудом принимают на выставках не только в нашем государстве – это довольно общая направленность. Думаю, что в том числе и поэтому Третьяковка выбрала меня.

А то, что олигархи заплатили за это какие-то деньги… Значит, им нравится, что я делаю. Надо ещё понимать, что до сегодняшнего дня я не жил на деньги от продаж своих работ, а жил именно на деньги условных олигархов, которые давали мне премии и так далее. Почему так происходит? Потому что, наверное, этих людей не удовлетворяет их повседневная жизнь и они ищут этого удовлетворения для души в разных вещах: кто-то в церкви, кто-то в благотворительности, кто-то помогает больницам и больным людям, а кто-то вот в современном искусстве. Пока что в России эта система существует.

Проект «Всё впереди»

А на вопрос, что всё же остаётся после перформанса, вы как ответили? И вот что ещё интересно, можно ли сказать, что проект «Всё впереди», когда в 2012 году вы взяли все вещи из своей мастерской-квартиры и заварили в десятки железных ящиков на срок 29 лет, тоже был такой попыткой архивации и себя, и того, что рядом?

Да, можно сказать. Я просто для себя этот вопрос тогда так решил. А по поводу того, что остаётся… Остаются чувства. Вот сейчас я ощущаю опустошение, потому что мои работы вышли в общественную зону и стали чем-то другим, чем были до этого. А с другой стороны, та цель, которую я ставил, достигнута, и значит, можно немного успокоиться? Я ведь сам так решил: всё, что ты делаешь, нужно отдавать людям, потому что только они могут решить, ценно это или нет, нужно это сохранить или не нужно. Я сам, понимая ограниченность собственной жизни, собственного времени, сохранить это не могу, и мои родственники не могут, поэтому я отдаю это другим.

Но вместе с тем ощущения опустошения, скованности и вообще чего-то такого мертвяцкого не проходят. Потому что теперь ты в этом архиве не можешь изменить ничего и в какой-то момент понимаешь, что всё как-то вышло плоско, глупо, что эта ширина охвата ликвидировала какую-то глубину работ, а ты в какой-то степени оказался просто заложником ситуации. Я реально думаю об этом всё время, потому что сейчас нахожусь на перепутье. Раньше я всегда ощущал себя над ситуацией: я играл с музеями и галереями, я смеялся и говорил, что попали твои работы в коллекцию или на помойку – это всё воля случая. А сейчас мои работы в музее, за них заплатили какие-то деньги, и я снова задаюсь этим вечным вопросом, что мне делать дальше и как. Мне нужно придумывать себе заново будущую жизнь, другой сценарий и новую стратегию, потому что всё, что было раньше, уже отработано, и заниматься этим уже неинтересно. Делать случайные выставки тоже неинтересно. Пока есть один более-менее понятный путь – переходить в пластику. Я делал записки для себя, и в одной прописал, что среди нескольких путей один – это как раз становиться большим художником. То есть большой художник использует большие бюджеты и делает большие музейные проекты. Но это искусство существует внутри институционных рамок, из которых я всегда пытался вырваться. В общем, я теперь думаю.

И эту идею большой музейной выставки я вынашиваю в себе с трудом: меня вечно срывает, меня несёт в сторону и у меня недостаточно смелости для таких масштабных вещей. Плюс вот это ощущение страха и лживости в окружении… Понимаете, для меня очень многое значит слово «правда». Я считаю, что за ним что-то стоит. Какое-то ощущение правды мы можем почувствовать только тогда, когда с ней сталкиваемся. То ли это мое психологическое состояние, то ли общества вообще, но в целом ощущение лжи и страха, в котором мы все находимся, не дает мне покоя.

Акция Андрея Кузькина на открытии Берлинской биеннале, 2010. Верхнее фото: Уво Вальтер

Так всё же – что дальше? У вас много разных практик: и перформанс, и графика, и скульптура: какой визуальный язык сейчас вам кажется наиболее адекватным? Это может быть снова перформанс?

Наверное, может. Но я опять сомневаюсь. До последнего момента у меня был план, который я так или иначе реализую. Я собирался сделать большую «хлебную» выставку: то есть скульптуры, новые и старые инсталляции, и опять же передать её людям. Такой тяжёлый материальный проект, который как будто показывает – Кузькин занимается и вот этим. Но дело в том, что это всё требует больших материальных, физических, финансовых и временных затрат, и я работаю, но рискую, до конца пока не знаю, выйдет ли это, а если выйдет, то где и с кем. Это, как я уже сказал, классический путь. При этом я знаю, что буду заниматься акциями и перформансами, в том числе и «тихими», но то место, где я всё это делал, просто разрушается, там вырубили деревья, что-то исчезло, и это тоже накладывает свой отпечаток.

Перформанс «Вместе». ЦТИ Фабрика, 2010

Часто художник ассоциируется с каким-то одним произведением, не обязательно знаковым, а скорее всего, самым запоминающимся, растиражированным медиа. Например, Кулик – это тот, который притворялся собакой. Осмоловский – это человек, который выложил телами других людей слово «х…й» на Красной площади. Бренер – тот, кто размахивал боксёрскими перчатками на Лобном месте и вызывал на бой первого президента. Кройтор – та девушка, которая стоит на столбе. А вы – тот парень, который наворачивал круги в бетоне. Вот вы к этому как относитесь? Это обидно?

Да нет, не обидно. В моей биографии был ряд моментов, когда можно и нужно было делать только это или только то. Ассоциируюсь я у кого-то с хождением по кругу – и пусть, мне от этого ни тепло ни холодно. Просто я в бетоне – это я для одних людей. А для других, тех, кто моложе и вообще не в курсе, что там было в 2008 году, Кузькин – это тот, кто голый вверх ногами стоит в каком-нибудь пейзаже. Один куратор на Венецианской биеннале сказал: «А, Кузькин, это художник одной работы». И что мне с этим делать? Так что это всё изменчиво и зависит от популяризации тех или иных работ.

Скажу честно, меня не устраивало, что люди знают обо мне по двум-трём работам. И на выставке «Право на жизнь» мне важно было показать разное: там семьдесят проектов, некоторые из них по отдельности могут и не играть такой большой роли, которую они играют, когда собраны вместе. Я много думаю над тем, что я делал тогда, несколько лет назад, и что я делаю сейчас – анализирую ситуацию. И тогда смыслы немного аннулируются, и часто собственная свобода ограничивается тем, что я говорю себе – на эту тему я уже высказался, об этом мне говорить уже неинтересно. Мне важна вера, но не в религиозном смысле, а в смысле того состояния, когда ты чувствуешь внутри себя уверенность и правду, делая что-то. Но сейчас эта рефлексия во мне дошла до такого состояния, что я думаю, а какое место в моей биографии займёт вот этот рисунок? И именно сейчас я не рисую ничего. Я представляю себе «хлебную» выставку, которая может стать сильной, и это представление о будущем даёт мне какие-то силы что-то делать. Я сам леплю этих человечков, их должно быть много, и это долгий процесс, потому что я не могу нанять тех, кто будет лепить за меня. И вот ты лепишь, занимаешься тупой работой, а в этот момент тебя просто рвёт на части от каких-то эмоций. Но я не хочу, чтобы меня ассоциировали только с перформансом.

А если говорить о ещё более долгосрочных проектах, то я бы хотел сделать большую выставку живописи и графики. Это серьёзный план, который я смогу реализовать, если всё будет в порядке. Но план этот может и сломаться, потому что на самом деле всё не в порядке.

Экспозиция «Остатки» в галерее Anna Nova. 2011

А что вам в произведении важно ещё, кроме правды? Действенность? То, о чем вы сказали в одном интервью несколько лет назад, что больше всего поражает и сразу «жмёт на болевые точки»?

Об этом можно думать. Не хочу все карты открывать, но у меня в голове сейчас всё время крутятся три слова, которые я не знаю, как представить. Это слова «ложь», «страх» и «смерть». И два других важных слова – это «покой» и «правда». Это слова, которые больше недели со мной и которые описывают, что происходит со мной, и являются правдой для меня, а то, что является правдой, приносит покой. Я думаю, что делать с ними, в какой форме подать, но пока не придумал. Есть идеи, но меня они не устраивают.

Давайте ещё о перформансе поговорим. Мне вот что интересно: кажется, что жизненный цикл российского перформера очень короткий, это пять лет, десять лет, хорошо, если пятнадцать. Если вспоминать навскидку, то кажется, что едва ли не единственный из российских художников, кто занимался перформансом последовательно и чуть ли не до конца своей жизни – это Мамышев-Монро. Если мы посмотрим на тех, кто начинал в девяностые или в начале нулевых – вот Ковылина, вот Осмоловский, то увидим, что никто из них уже не практикует перформанс как таковой, но зато они открывают школы, набирают учеников и проводят какие-то занятия, посвящённые в меру радикальным телесным практикам. Как вам кажется, почему так происходит?

Да, это важный вопрос. И я ставил его перед собой много раз, делая проект за проектом, и кажется, что нашёл ответ. Просто если ты занимаешься публичным перформансом, то каждое твое следующее действие должно быть мощнее предыдущего: таков закон жанра. Да, есть исключения, например, Андрей Монастырский и «Коллективные действия», которые, казалось бы, всю жизнь занимаются одним и тем же, но это всё же другая работа, интеллектуальная, не связанная с публичностью, можно сказать, лабораторная. А делая публичные жёсткие вещи, человек рано или поздно доходит до своего предела, дальше он должен либо умереть, либо придумать выход из сложившейся кризисной ситуации.

У меня так было. Смотрите, до проекта с железными ящиками я много работал, что-то делал, наращивал, наращивал, наращивал, и вот всё, наступил предел. И я взял всё, что меня окружает, запаял это в короба – и этот жест как будто бы всё обобщил, подвёл черту. После этого мне было непонятно, что делать дальше, куда и к кому идти. На тот момент у меня был контракт с галереей: по идее, можно было успокоиться, стать коммерческим художником, лепить себе этих маленьких человечков из хлеба, которые неплохо продавались, в общем, стать художником одного этого хлеба.

А я не захотел. Я ушёл в лес и там стал делать лесные акции, стал искать себя и искать силы, чтобы идти дальше, потому что я чувствовал себя потерянным. Я не знал, кто я, что я делаю и ради чего. Это всё продлилось с марта 2012-го по конец 2015-го. То есть в течение трёх лет я практически не участвовал в публичных выставках и занимался внутренней работой или работой, которую видят не все. Это был сильный и интересный опыт, но и он меня перестал в той или иной мере удовлетворять. Такая вечная синусоида: ты уходишь от публичности в подвал, а потом выходишь из него, потом опять уходишь и так далее. Но такая практика, когда я что-то связанное с детскими переживаниями делал в тех местах, где прошло моё детство, и в местах, связанных с моей личной памятью и личной памятью моей семьи, дала мне силы жить дальше. На тот момент в ней была правда. Но как только я её сформулировал и высказал, она потерялась.

Что касается учеников, то я понимаю, почему они так делают. Это ведь очень простой выход: ты тешишь своё эго, потому что эти молодые люди смотрят на тебя как на мэтра, ты черпаешь энергию от этих молодых людей и плюс (а это важно) тебе за всё это ещё и деньги платят – это довольно несложный вид заработка, причем не только в современном искусстве. Но меня такой выход не устраивает. Я не считаю, что могу кого-то чему-то научить.

«Хлебный человек» из проекта «Остатки». Cкульптура, хлеб, соль, ПВА, металл, 97 х 45 cм, 2011. Фото: annanova-gallery.ru

Это вопрос уже этического порядка: как в современной сложившейся ситуации говорить о том, что делать и как, как работать с собственным телом, эмоцией и что рассказывать этими средствами.

Наверное, многие обидятся, но вот в этом преподавании я вижу некоторую слабость. Не понимаю, в каком возрасте можно позволить себе разрешить кого-то учить. Хотя вот у многих больших художников были какие-то свои школы, свои ученики, свои студии. Что касается меня, то я могу рассказывать о себе, о своём опыте, о своих переживаниях, но вести кого-то куда-то я не могу. У меня Арсений Жиляев ещё пять лет назад спрашивал, а куда ты ведёшь людей? На что я отвечал, что своими действиями никого никуда не веду, просто задаю себе вопросы и сам отвечаю на них, ставлю задачи и решаю их. Я ещё с собой не разобрался. Вот когда я пойму для себя хотя бы, в чём если не правда, а хотя бы истина, тогда посмотрим.

Хорошо. Позволю себе следующее соображение. Мне кажется, что одна из черт, родовых особенностей русского перформанса – это нарциссизм. Причём склонны к нему и так называемые радикальные художники вроде Петра Павленского, и те художники, которые в своих перформативных практиках обращаются к внутренней мифологии, или, как вы говорите, к «общим человеческим проблемам». Нарциссизм Павленского заключается именно в этом максимально личном противостоянии: «я против Лубянки», «я против этого государства» или же, как сейчас, «я против Системы». Если же говорить о художнике Андрее Кузькине, то у вас это заключается в таком противостоянии самому себе – «я против самого себя». Что вы думаете об этом?

А что тут думать. Я соглашусь: да, не без этого. Хм, даже не знаю, что сказать, потому что это всё так. Интересно было бы поговорить о том, каковы причины этого нарциссизма. С чем это связано? С тем, что нет какого-то героя, которого всем не хватает? С непониманием? С тем, что никто не слышит друг друга? Я не знаю, но мне будет интересно об этом подумать.

Андрей Кузькин. Другой берег. 2008

Интересно узнать ещё и вот что: как вам, кажется, каково быть современным художником в сегодняшней России? Это легко? И что значит быть художником здесь и сейчас – это какая-то духовная практика, это выражение гражданской позиции или что?

Могу говорить только про себя, каково другим – я не знаю. Для меня – это скорее сложно, хотя я больше никем другим и не был, может, быть врачом на скорой помощи сложнее… У всех по-разному складывается. Искусство может быть, например, в разной степени коммерческим – это нормально. Я вам рассказывал про свои заработки, про то, что вот меня в течение нескольких лет кормили так называемые олигархи: они мне дали Премию Кандинского и так далее, сейчас они купили мои работы и подарили их Третьяковке. Наверное, у меня больше денег сейчас, чем у большинства российских людей. Точнее, сейчас у меня денег больше, чем было раньше. Легко ли быть художником при таком раскладе? Не знаю. Легко. При этом ты ещё и делаешь, что хочешь.

Если я не буду делать резких политических перформансов, то я смогу выставляться в любой галерее – и они меня с радостью примут. Другое дело, что я не хочу: нет таких людей, которые бы меня удовлетворяли, нет таких галерей. Что интереснее – продавать свои работы в галерее или сделать высказывание, которое даст тебе что-то чувственно новое? Я не уверен в том, что это можно совместить. Я уж лучше буду свои какие-то акции в открытом пространстве делать. Вот что ещё интересно: есть Ютюб, есть Фейсбук – каждый человек художник, это открытые площадки, которые пока не закрыли и которые никто не использует для искусства. Их какие-то блогеры используют для своих целей. И это ситуация демократии: здесь у нас свой мирок, в котором мы короли, а там мы для массовой публики. И в этом смысле Пётр Павленский переплюнул всех. У меня есть претензии к нему как к художнику, в каких-то его работах не хватает глубины, но зато в них хватает смелости. Не знаю, будет ли он делать что-то ещё, но в любом случае, кто останется в искусстве, решаем не мы. Знаете, я вообще думаю, что проблемы общего порядка – они для многих стран одинаковы. Знаете, мне в Нью-Йорке запретили делать свой перформанс.

Почему?

Потому.

Потому же, что и везде. А в Литве почему запретили? Я недавно вернулся с фестиваля в Каунасе, где мне тоже не разрешили сделать перформанс, потому что голый человек в публичном месте – это штраф, не помню, сколько, от двухсот евро, что ли. Но я всё равно сделал. А в Нью-Йорке в рамках фестиваля Performa была выставка «Сто лет русскому перформансу», и ситуация с запретом была аналогичная. Но я всё равно сделал. Там была какая-то территория, рядом с ней то ли христианская школа была, то ли ещё что-то, я не знаю. И вот там я делал, в мусорных пакетах стоял голый на голове. Ужасно. Хуже в этой серии я ничего не фиксировал.

Но тебе очень трудно жить в любом мире, если ты рефлексируешь на тему собственной деятельности: откуда ты, откуда ты берёшь деньги, чем ты занимаешься в контексте того, что происходит вокруг тебя. Если ты хочешь быть честным, то тебе будет сложно в любой стране, потому что кругом компромиссы. На самом деле правду говорить легко и приятно. Человек, который говорит правду, – он сильный. А тот, кто хитрит… Не знаю, он же чувствует, что что-то не то и что он заложник ситуации, потому что у него есть дети, семья и так далее. Но есть возвышенные люди: тот же Монастырский или Алимпиев. Они живут в каком-то своём внутреннем мире, их на самом деле не колышет, что происходит. И я бы тоже так хотел жить, но во мне слишком много рефлексии, я не могу на сто процентов поверить в то, что делаю, если не буду соотносить это с тем, что происходит вокруг меня, причём не только в искусстве, но и в принципе в жизни – в политике, в жизни людей, которые мне дороги.

Я пытался с этим бороться: уходил в лес, был далеко в походах, и там меня это переставало волновать, но когда я возвращался, то эти чувства возвращались тоже. Да, я могу сказать, что раньше вода мокрее была, трава зеленее, но ведь правда раньше легче дышалось. А сейчас здесь тяжко дышать. Мне тяжело в России, и я могу это говорить, потому что живу здесь и знаю эту страну. Но мне и в Америке было тяжело, хотя все остальные очень хвалят: я четыре дня провёл в Нью-Йорке, был один, никто мной не занимался, мне не дали сделать то, что я хотел, и вот я ходил по этому городу, где бешеный ритм жизни, где безумная конкуренция, где (это мне так кажется) если ты не работаешь, то сразу попадаешь на дно. Я там как-то в семь часов вечера зашёл в парк, у нас в парках обычно как: мамы с колясками гуляют, какие-то компании бухают на лавочках, а там все люди в спортивных костюмах куда-то несутся бегом или едут на велосипедах. Я просто офигел. И тут же около парка – дома, окна без штор, в окнах горит свет, и видно, как люди в своих квартирах занимаются на своих беговых дорожках. Кажется, что они вообще никогда не останавливаются. Они любят работать. Китайцы, наверное, любят работать, а мы?

Недавно читал интервью с режиссёром Хлебниковым, который рассказывал, как они снимали фильм где-то в России. В общем, им нужно было нанять рабочих, оплата – тысяча рублей в день (для той местности это очень хорошие деньги), а люди, при том, что сидят там без работы, отказывались. И в том месте был один фермер, которому нужно было с поля картошку собрать. Этот фермер ходил по соседям, уговаривал, что я не только заплачу, но и отдам каждый пятый собранный мешок. Никто не согласился, и тогда этот фермер привёз каких-то узбеков: они всё собрали, им заплатили, отвезли на автобусную остановку, и тут приехали менты, которые стали проверять документы и просто тупо отобрали все деньги. Вот как бы так мы здесь живём. Но я отвлёкся.

Все художники, которых я знаю, а у меня не очень широкий круг общения, все художники, с которыми я разговаривал, не понимают, ради чего работают и куда это всё идёт. Какого-то светлого будущего они не видят. При этом у молодёжи есть представление, что современное искусство – это какая-то прикольная и пока ещё модная вещь. Человек приходит на выставку, видит, что висит какая-то хрень и она стоит несколько тысяч евро, и говорит, о, здорово, я тоже так хочу, и записывается на курсы современного искусства. Но тех, кто начинает заниматься искусством из-за другой потребности, – их гораздо меньше.

Перформанс «По кругу». 2008

Вот сейчас мы закончим этот разговор тем вопросом, с которого можно было на самом деле начать. А почему вы начали заниматься современным искусством? Откуда появилась потребность сделать самый первый перформанс?

Я закончил Московское полиграфическое училище, занимался дизайном… При этом я воспитывался в семье художников: художником был мой отец, художником был мой отчим, который и заложил, что, возможно, самое важное для нас в жизни – это выражать себя через искусство. После учёбы я занимался дизайном, старался, что-то придумывал, был такой молоденький, свеженький, бодренький, а потом понял, что всё, что я делаю, заказчику вообще не важно. И вот как-то так накапливалось ощущение беспомощности существования, бессмысленности. Несколько моих друзей, несмотря на то, что по складу ума – художники, до сих пор занимаются дизайном, они решили пойти на компромисс, а я от компромисса отказался. Бывает, что ты теряешь страх перед тем, чтобы что-то сказать или сделать – ты просто идёшь, и тебе море по колено. В общем, это со мной и случилось тогда, в 2008 году.

Ещё у меня было желание получить ответ на свои вопросы и ощущение, что все вокруг говорят не том. А где то? Где те вещи, которые говорят о том же, о чём думаю я, о том же, от чего меня трясёт, о том же, от чего я жить не могу? А их не было. Рядом не было. И тогда я стал делать их сам. Первые мои работы, в том числе и «По кругу», они об абсолютной бессмысленности собственной жизни. Ты делаешь перформанс про себя, но ты предполагаешь, что, возможно, другие люди думают о том же, но просто не могут или не умеют об этом говорить. Вот так всё начиналось. И есть ещё один момент, очень важный, личный и драматический. Дело в том, что я боялся и в принципе до сих пор боюсь смерти: мой отец умер очень рано, от него осталось немного работ… Но дело даже не в этом, а в том, что ты понимаешь – я конечен, меня может не стать в любой момент, то, что мне важно, но я не высказал, – уйдёт вместе со мной. Мне казалось, что надо успеть больше, и я старался успеть сделать больше. Я гнал изо всех сил. Но сейчас немного расслабился.

Андрей Кузькин на открытии своей выставки «Привязанности» в Воронеже в 2015 году. Фото: Евгений Ярцев