Мыкола Ридный и регистры реальности

Разговор с украинским художником – участником 13-го фестиваля Survival Kit

В одном здании в Старом городе, если подняться на второй этаж, можно найти комнату, в которой на стену проецируется видео. Тут же есть большая подушка, на которую можно присесть, и наушники. Стоит их надеть и присмотреться к картинке, как ты оказываешься в Харькове 2017 года – большом постсоветском городе со своими улицами, подворотнями, домами и живущими там людьми. Это фильм украинского художника и режиссёра Мыколы Ридного «No! No! No!», включённый в программу фестиваля современного искусства Survival Kit, который до 16 октября проходит в Риге в бывшем банковском здании прямо на Домской площади.

Мыкола сам приехал на фестиваль, организовать это было не так просто (как известно украинские мужчины его возраста могут сейчас покидать страну только по особым официальным разрешениям – это могут быть проекты, связанные с представлением страны в культурном поле, а могут быть и такие миссии, как у встреченного недавно на другом фестивале поэта и писателя Андрея Любки, который собирает деньги на покупку джипов и пикапов и потом перегоняет их в распоряжение украинской армии). Но Мыкола был здесь и на открытии, и несколько дней спустя, когда мы встретились с ним, чтобы поговорить в расположенном на улице Альберта офисе пригласившего его в Ригу Латвийского центра современного искусства.

Мыкола родом из Харькова, и для него это знаковый город. Название его на слуху и с начала вторжения России в Украину, защитникам страны удалось его отстоять, а в последнее время освободить и оккупированные территории Харьковской области. По крайней мере артиллерийские обстрелы города теперь прекратились... Именно здесь Мыкола получил художественное образование, здесь стал участником арт-коллектива SOSka и организатором одноимённого культового художественного пространства в одной из харьковских «заброшек».

«Художник, который просто отвечает на сложные вопросы, – плохой художник», – сказал Мыкола Ридный в своём интервью 2019 года украинскому изданию Bird In Flight. «Мне интересен фактор времени в искусстве. Я рассматриваю искусство не как развлечение, а как определённую мыслительную деятельность, интеллектуальные усилия, которые зритель должен сделать, посещая выставку… Фильм обладает временной протяжённостью – если не посмотреть его от начала до конца, то можно ничего не понять».

Да, это, безусловно, не мгновенное образное впечатление-вспышка, а некий процесс. Чтобы разобраться, как он работает, что тут важно и какой контекст у работ Миколы (а это не только фильмы, но и скульптуры, инсталляции, объекты), мы поговорили довольно обстоятельно. Надеюсь, и читателя этого разговора фактор времени не смутит. Потому что мы говорим и о тех событиях, которые на наших взглядах формировали и формируют не только будущее Украины, но и то, в каком будущем станем жить все мы.

Мыкола Ридный на открытии 13-го фестиваля современного искусства Survival Kit. Фото: Кристине Мадьяре

Хотелось бы начать наш разговор с Харькова. Ты там родился, вырос и в какой-то момент стал реализовывать вещи, которые тебе интересны. В том числе знаковое для этого города независимое художественное пространство SOSka. Можешь рассказать об этом времени?

Галерея SOSka открылась в 2005 году и просуществовала семь лет. Она возникла параллельно с деятельностью одноимённой художественной группы, которую мы с товарищами и товарищками тогда создали. Это были параллельные вещи – пространство и коллективные действия. Почему вообще возникла эта инициатива?

Мы на тот момент были студентами и ощущали консервативность художественного образования в Харькове. И это касается не только Харькова, но и всей Украины или даже постсоветского пространства. Надо было отрабатывать учебную программу, и тебя учили не искусству, а ремеслу. Каких-то мыслительных упражнений или экспериментов не было, более того, это воспринималось как то, что отвлекает от учебного процесса. А нам нужна была некая лаборатория, где бы собирались люди, заинтересованные делать экспериментальное искусство, обсуждать это, обмениваться идеями и таким образом этот процесс двигать вперёд.

По сути, это был сквот, пустующее здание, которое мы захватили, потом там появились владельцы. И мы с ними договорились – платили небольшую аренду и присматривали за этим пространством. Там были постоянные выставки, музыкальные события, лекции, кинопоказы…

Галерея SOSka

Каким вообще был Харьков для тебя в тот период?

Харьков по-настоящему изменился с началом войны, то есть в 2014 году. Поменялась его роль внутри страны, его геополитическое положение. Если Львов был западным транзитным центром в Польшу, то Харьков восточным – из Крыма и Донецка в Россию. Конечно, был и Майдан 2004 года – «оранжевая революция». Но я не могу сказать, что она очень изменила город. На такое понятие, как «ленинопад», связанное с декоммунизацией, в то время даже намёка не было. Я помню, что приезжали музыкальные группы – «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова». Они выступали на главной площади в поддержку оранжевого движения – на фоне Ленина. То есть оранжевые флаги, надписи «Ющенко», а сзади Ленин стоит. И в этом вообще не было никакого конфликта.

В целом город мне вспоминается аполитичным в плане противостояния по линии Украина–Россия. Недовольства общественные были, но скорее социального характера – люди были недовольны тем, что зарплату не выплачивают, или какими-то другими насущными экономическими проблемами. И периодически происходили протесты по этому поводу – скажем, бастовали сотрудники электротранспорта. Ещё важно добавить, что где-то с середины 2000-х городом стал править клан – такие персонажи, как Кернес и Добкин, в прошлом связанные с криминалитетом. Это были антидемократические правители, общественное мнение их не интересовало, они навязывали городу свою точку зрения, связанную с их интересами и выгодой.

Кадр из фильма «Обычные места» (2014–2015)

Но ты говоришь, что всё изменилось в 2014 году…

Да.

А как это происходило?

Во-первых, раньше город воспринимался как некое мирное пространство. В начале 2014-го, когда была попытка «русской весны» в Украине и Харьков встраивался в цепочку Донец–Луганск–Харьков проекта «Новороссия», это вылилось в массовые противостояния людей на улицах. Здание областной администрации переходило из рук в руки. Сначала оно оказалось под контролем активистов Майдана – причём они его не захватывали: в момент победы Майдана в Киеве харьковские власти просто покинули город, чтобы посмотреть с безопасного расстояния, как будет всё развиваться. И люди просто его заняли, охрана не препятствовала. А потом пророссийская толпа штурмовала здание, чтобы, как они считали, «выгнать оттуда фашистов». Это вылилось в безжалостное противостояние и драки. Первое время пророссийская толпа значительно превосходила украинских активистов по количеству. И 1 марта 2014-го было просто показательное издевательство над теми, кого они выгнали из здания, – заставляли людей ползти на коленях, избивали, харьковский поэт и писатель Сергей Жадан тоже был там избит.

Но тогда в Харькове удалось удержать силы местной полиции на украинской стороне. Проблема Донецка и Луганска была в том, что милиция сразу перешла на сторону «сепаратистов», было захвачено оружие и так далее. А в Харькове постепенно всё стало откатываться назад, были случаи, когда пророссийская толпа уже была в меньшинстве, и им тоже надавали по голове. Маятник переместился на другую сторону. Про эти противостояния я сделал работу – короткий фильм, который называется «Обычные места». Как раз про эти ощущения – про неожиданность прихода насилия в таком масштабе в город, про то, какие следы это насилие оставило. И о том, исчерпано ли это насилие или оно продолжится дальше.

Кадр из фильма «Обычные места» (2014–2015)

Расскажи, пожалуйста, как построена эта работа…

Часть столкновений я наблюдал сам. И очень много было аматорских видео на Youtube, ведь сейчас всё сразу попадает в социальные сети. Я выделил для себя пять публичных мест в центре города, где происходили эти столкновения. А потом пересмотрел все эти видео оттуда и стал думать, что с ними сделать. И понял тогда, что точно не хочу это показывать. Когда ты говоришь о насилии путём прямой демонстрации этого насилия, ты его умножаешь. Мне этого хотелось избежать. И вот когда улеглась ситуация, я просто походил по городу и поснимал «тихую жизнь». Как это выглядит, когда ситуация нормализовалась. Всё как обычно, гуляют люди с детьми, кто-то на велосипеде едет. Потом я взял звук из найденных видео и наложил на эту спокойную жизнь. Получилось, что он как бы прорывает это мирное пространство. Или же можно подумать, что это столкновение происходит здесь же, но где-то в отдалении, за кадром – как будто такое смешение времён получилось. В 2015 году я доделал эту работу, а совсем недавно – в этом году – я решил её продолжить. Когда многие из тех же самых мест были обстреляны российской артиллерией, и там теперь царит полное разрушение. Я был там в мае этого года и заснял это. Это будет некий постскриптум или новый финал для этой работы.

Фильм «No! No! No!» в пространстве фестиваля современного искусства Survival Kit. Фото: Эрикс Божис

А твой фильм, который представлен в экспозиции Survival Kit, ведь тоже снимался в Харькове, только позднее – в 2017 году. Как ты его задумывал и на чём он строится?

Фильм «Нет! Нет! Нет!», или «Нi! Нi! Нi!», или «No! No! No!» – это продолжение «Обычных мест», просто в той работе был фокус на пространстве. А тут уже больше про людей. Хотя фильм сделан в очень коллажной манере, там можно проследить структуру четырёх небольших новелл. Каждая из которых посвящена разным молодым людям из Харькова. Это всё люди творческие – кто-то занимается искусством, кто-то тем, что называют креативными индустриями. Там есть квир-поэтка и активистка, есть художники, занимающиеся стрит-артом, есть фэшн-модель, которая рассказывает, как война влияет на индустрию. И художник, который придумывает и делает компьютерные игры. Во-первых, это отчасти просто среда, в которой я находился. Хотя большинство даже не были между собой знакомы. Во-вторых, хотелось взять людей, которые никак не связаны по роду деятельности с войной. Поэтому фильм не про солдат, не про волонтёров, а именно про этих людей. Зачем? Чтобы показать, что война влияет и на такие сферы, которые кажутся максимально удалёнными. Война тоже туда проникает и всё меняет.

Это фильм про то время, про ощущения 2015-го, 2016-го и 2017-го. А ощущения были какими? Что война рядом, но она не в городе. Она идёт в стране, но не в городе, к ней есть некоторая дистанция. Город ощущал, что он не на войне, несмотря на близость к ней, несмотря на военный госпиталь, куда привозили раненых солдат, или наплыв переселенцев с Донбасса. И чтобы подчеркнуть эту дистанцию, в фильм были вставлены любительские видео, found footage, где уже люди в более восточной части страны, на Донбассе, снимают войну из своих окон. Там сама съёмка означает определённую дистанцию – взрывы видны где-то на уровне горизонта… Но постепенно в течение фильма они приближаются.

Кадр из фильма «No! No! No!» (2017)

Мне запомнился диалог с ребёнком в одном из этих видео – они стоят у окна, за которым вдалеке в темноте падают снаряды или ракеты и взрываются, слышны только их голоса. Девочка говорит: «Красиво…» А мама: «Что ж тут красивого?.. Теперь слушай, где упадёт». А девочка отвечает: «Где-то там…»

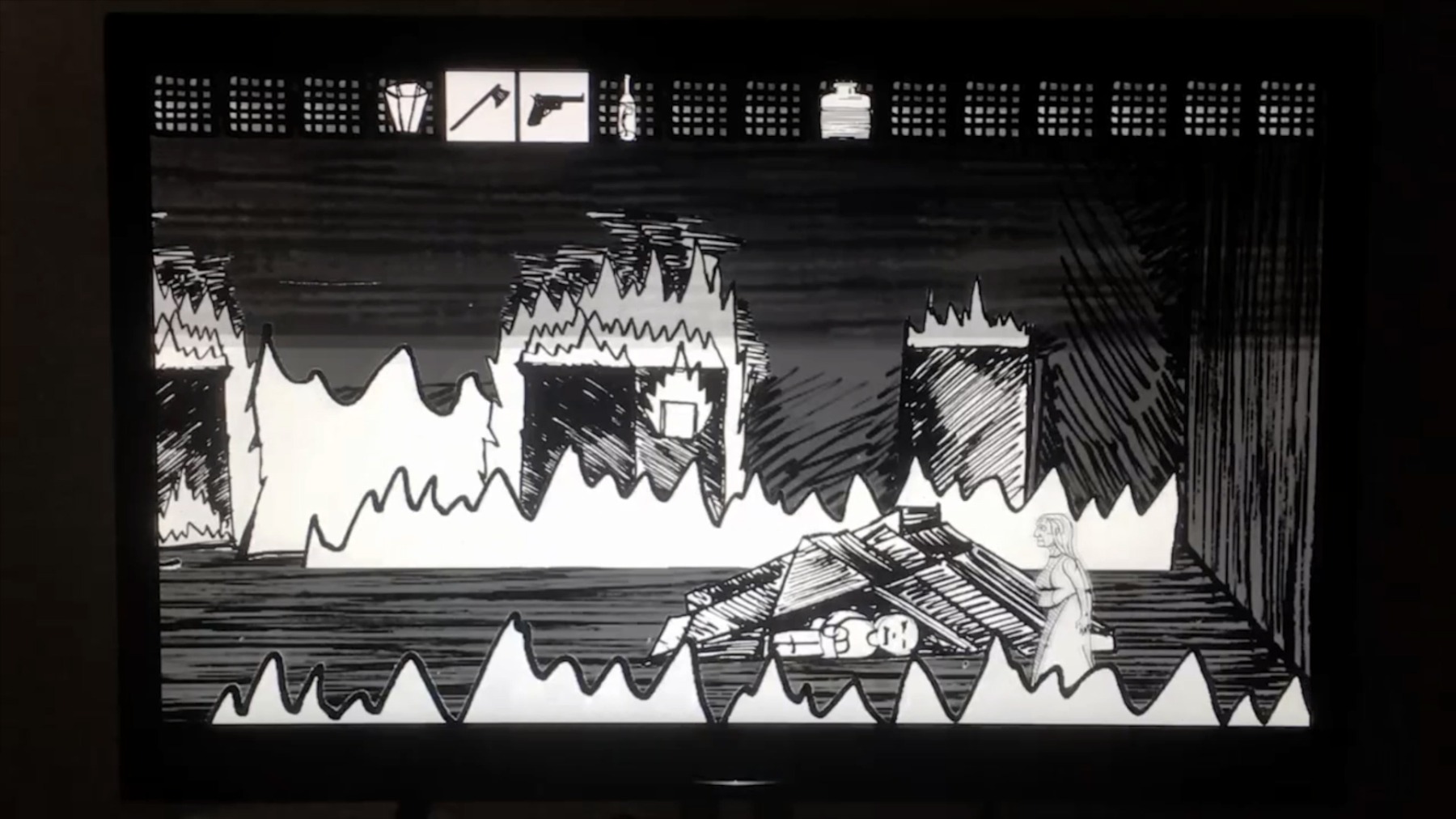

Да, дистанция – в фильме одна из ключевых тем… И самым что ли пророческим моментом оказался эпизод с гейммейкером @Marginal act, который сделал такую фэнтези-игру про вымышленный город. Но он построен на образе и планировке Харькова. И в игре в город приходит война со всеми вытекающими последствиями. Это «бродилка», в которой ты передвигаешься с помощью фигуры бабушки, и ей нужно выжить в этом военном городе. По большому счёту это и есть то, что произошло потом в 2022 году, когда дистанция пропала и одна реальность наложилась на другую – война просто расширилась на новые территории, включая Харьков.

Кадр из фильма «No! No! No!» (2017)

А эта игра-бродилка была выпущена, в неё где-то можно всё ещё поиграть?

Я не знаток этого рынка – компьютерных игр. Но как мне автор сам объяснял – есть определённая тусовка (и она достаточно большая) ценителей именно нишевых экспериментальных и странных игр.

Indie-игр…

Да, indie-игр. И есть возможность приобрести доступ и поиграть онлайн. После этого он сделал уже много других новых игр.

Скажи, а насколько этот видеоформат, который состоит из множества роликов и записей, способен вообще что-то нам рассказать про реальность? Передать правду в ситуации, которую называют «постправдой»? Он может быть достоверным?

«Достоверность» – это, наверное, не то слово. Это всё-таки не журналистский фильм. И я не стремлюсь называть его документальным фильмом. В принципе вообще всё, что я делаю, documentary based, основано на разных способах документальной фиксации реальности. Но реальность-то сейчас состоит не только из того, что мы видим на улице, или того, что нас непосредственно окружает. Медиареальность – это почти такая же реальность, как и улица. У Рансьера есть фраза, которая тут очень подходит: «Репрезентация реальности становится реальностью сама по себе». И поэтому я стараюсь в работах обращать внимание на разные регистры реальности. И поскольку они в нашей жизни смешаны, то и я их тоже смешиваю в фильмах.

Я так понимаю, что такого же рода смешение у тебя происходит в фильме 2020 года – об Италии и Украине… Можешь о нём рассказать?

Это фильм, который называется по-итальянски «Temerari», а по-украински «Шибайголовы» (по-русски: «Сорвиголовы»). Я был в резиденции в Италии в 2019 году, неподалёку от Рима, в горном посёлке Олевано-Романо. Там были большая вилла, потрясающая природа, кухня итальянская. А с другой стороны, в это же время происходил политический кризис в Италии из-за пропутинского правого популиста – вице-премьера Маттео Сальвини, из-за которого правительство не могло создать коалицию. И в то же время было одно судебное дело, которое активно обсуждалось в медиа: над сержантом украинской Нацгвардии, которого зовут Виталий Маркив. Он был мигрантом украинским в Италии, а когда началась война, вернулся в Украину и вступил в армию. И его судили за убийство итальянского журналиста, которое произошло в зоне военных действий. В итоге его оправдали, это произошло через два года, когда мой фильм уже был закончен. Но уже тогда дело для меня выглядело политически мотивированным – попыткой слепить образ украинского фашиста. В итоге выяснилось, что позиция войск, где он был в момент убийства журналиста, располагалась на таком расстоянии, что у него не было никакого оружия, из которого он мог бы дострелить до его машины. Но всё-таки он был задержан и, пока шёл суд, находился в тюрьме.

Также я узнал, что к тому моменту в итальянском розыске находилась группа ультраправых, которые воевали на Донбассе за «Русский мир». Из них тогда никого ещё не поймали, но они все скрывались и не спешили возвращаться в Италию. Я нашёл ФБ-аккаунт одного из этих персонажей, он встроился в структуры ДНР в качестве какого-то советника. В общем, это фильм про политические парадоксы, потому что параллельно с этими расследованиями там идут истории про итальянский футуризм. Одним из лидеров этого движения был Филиппо Томмазо Маринетти, и это сначала было передовое авангардное направление, а потом оно стало довольно консервативным и поддержало фашистов и приход Муссолини к власти. Сам Маринетти был добровольцем на нескольких войнах, абсолютно империалистических и захватнических, которые вела Италия в первой половине ХХ века. Но парадокс был и в том, что футуризм оказал эстетическое влияние на некоторых украинских националистов. Возникла такая парадоксальная ситуация, когда украинские правые восторгаются итальянским культурным феноменом, а итальянские правые воюют против них на другой стороне.

Когда война вступила в новую фазу и разрослась до прямого вторжения, у меня были сомнения по поводу того, показывать ли этот фильм сейчас и как его комментировать, потому что тема украинских правых активно используется российской пропагандой, которая утверждает, что Украину надо освободить от нацистов. На самом деле, правые группировки не имеют представительства в парламенте, и это не та идеология, которая исходит «сверху», со стороны власти, а скорее «снизу». С другой стороны, «снизу» действуют ЛГБТ-движение, левые и многие другие.

Я всё-таки пару раз показывал этот фильм в 2022 году, потому что он затрагивает тему, которая никак не обсуждается в художественном пространстве, – это пророссийское лобби и российское влияние в Европе на политические круги. По форме это очень коллажный фильм-эссе, наверное, самый коллажный из тех, которые я сделал.

Инсталляция «Потерянный багаж» для 12-й Каунасской биеннале. 2019. Эта работа вдохновлена фигурой Эстер Лурье, художницы, которая была одной из узниц Каунасского гетто, переживших Холокост. Лурье сделала серию рисунков, на которых были изображены характеры, условия жизни и улицы гетто

Считается, что она спрятала рисунки в керамические горшки и зарыла их в землю, чтобы скрыть от нацистов. Тем не менее их так и не нашли. В своей инсталляции Ридный прячет изображения Лурье в пять керамических горшков в человеческий рост. Керамика выбрана в качестве материала из-за давних ремесленных традиций, характерных для Каунаса. Посетители могут увидеть рисунки только через маленькие глазки на поверхности горшков

То, что ты делаешь, ты сам относишь к социально-критическому искусству или тебе такие определения вообще не подходят?

Так это назвали, и я в принципе не против. То есть искусство, которое обращает внимание на социально-политические процессы и как-то пытается по этому поводу рефлексировать. Но в то же время для меня важна моя личная привязка. У меня очень много работ про Харьков, потому что это мой родной город. Работа, сделанная в Италии, там есть, помимо всего что я перечислил, и вопрос о том, как ты ощущаешь себя как художник из страны, откуда в Италию приезжает много рабочих-мигрантов. То есть я не пытаюсь быть просто политическим комментатором через искусство, для меня момент личного очень важен.

Инсталляция «Потерянный багаж» для 12-й Каунасской биеннале. 2019

А какие темы сейчас тебя больше всего интересуют?

Сложно сказать. Когда началось вторжение, была вообще апатия много месяцев – было непонятно, что я или что вообще искусство может сказать. И у меня до сих пор нет планов делать новые работы про то, что происходит прямо сейчас. Мне кажется, что я настолько внутри этого – и эмоционально, и физически (ведь из-за военного положения я могу выезжать из страны только на лимитированные отрезки времени), что очень сложно произвести на этот счёт какую-то взвешенную рефлексию. Наверное, какое-то должно пройти время. Нужна дистанция во времени и пространстве. И я пока её не вижу. Но я продолжаю развивать какие-то идеи, которые у меня были до вторжения. И совершено точно, что хотя эти работы не связаны напрямую с войной, они всё равно будут восприниматься зрителями в связке с тем, что сейчас происходит. В них поднимаются темы исторической памяти – и не только украинской, одна работа должна быть сделана в Германии, в Берлине, про историю монумента середины 1930-х годов, недалеко от которого реализовывается проект жилья для украинских беженцев.

Кадр из фильма «Серые кони» (2016)

Если мы заговорили об исторической памяти, то стоит вспомнить твою работу, где ты обращаешься к фигуре своего прадеда, который был связан с украинским анархизмом. Каким ты в этом фильме («Серые кони») его представляешь?

Его как раз нет как цельного героя в этом фильме. Эту работу хотелось сделать как альтернативу более конвенциональным в мире кино героическим эпосам. Обычно есть какая-то фигура, и вот показывается её жизненный путь, перипетии… Я не знал своего прадеда Ивана Крупского, он умер в 1975 году, а я родился в 1985-м. Я не знаю, был ли он хорошим человеком или плохим, насколько он герой или насколько злодей. Поэтому в этом фильме смешаны документальные и постановочные съёмки и там нет конкретного актёра, который бы его репрезентировал. Зритель может строить догадки, что определённая фигура ассоциируется с ним в какие-то моменты жизни. Правдивость или достоверность источников информации, которые я брал как основу для фильма, тоже ставится под вопрос. Потому что это милицейские протоколы 1920-х годов, когда украинское анархистское движение было подавлено большевиками. К счастью, мой прадед не был убит, но был арестован. И факты, которые легли в основу фильма, перешли из судебного дела, его удалось найти в государственном архиве в Полтавской области.

Ну, а что такое протоколы? Что-то во время допроса человек мог скрывать или пробовать ввести в заблуждение. На него могло оказываться давление. Всё записывалось самими милиционерами. Тут трудно решить, что правда, а что нет. Но совершенно точно, что у него была насыщенная жизнь, его история напоминает настоящий приключенческий фильм. События активно менялись, и активно менялась его роль в этих событиях. В 17 лет он пошёл воевать в Красную армию, потом быстро разочаровался, стал анархистом, а они воевали вместе с боротьбистами – это такое малоизвестное движение украинских коммунистов, которые выступали за независимость Украины. И потом, когда он уже скрывался от преследований, то устроился работать милиционером, потому что считал, что лучшее место, где можно спрятаться, это в самой системе. И якобы кто-то его опознал на примерке формы, что довольно символично. Через 10 лет после Октябрьской революции была амнистия многих политических заключённых, его отпустили. Когда снова возникла угроза ареста, они всей семьёй бежали на Дальний Восток и там скрывались.

Фильм основан на методе реэнактмента – я снимал современных полицейских, современных анархистов, которые на момент съёмок фильма организовали свой сквот в Харькове, студентов и других людей, производивших разные действия, связанные с ситуациями, в которых побывал мой прадед. Один критик написал, что это выглядит как документальная сказка. Там есть большой элемент фантазийности. И этот реэнактмент – воспроизведение событий прошлого в настоящем – он делается не для сопоставления двух времён, 1920-х и сегодняшнего дня, а для создания какого-то третьего параллельного времени, где разворачиваются события, напоминающие сновидения.

Кадр из фильма «Серые кони» (2016)

Но тебе самому близки эти идеи твоего прадеда, анархистская точка зрения на мир?

Изначально я был связан с левой средой, дружил и дружу с активистами, которые борются как за права человека, так и за трудовые права в Украине. Просто времена изменились, и мне кажется, что мы живём в такую эпоху, в которой значение левого и правого сильно сместились, если вообще не потеряли свой смысл. Не в последнюю очередь из-за войны в Украине. Эта война показала, как то, что называется определённым образом, может обозначать что-то совсем другое. Например, я достаточно критично относился к движению «Азов», мои претензии были связаны с мирным временем, когда, скажем, ультраправые нападали на гей-прайд или на подростков-рейверов. Необоснованное насилие на мирных улицах и их символика, напоминающая нацистскую, – это проблема. Сегодня же «Азов» – это скорее профессиональные военные, чем идеологическая группа. Это подразделение украинской армии, которое приобрело героический образ и опыт, потому что до последнего защищало Мариуполь. А Россия, в которой Шойгу проводит «антифашистский» форум, забрала себе левую символику, риторику, но это только оболочка, наполненная абсолютно фашистской сутью. Поэтому символы сейчас в отрыве от того, что является их содержанием. Произошла подмена понятий. И формулировки, определения, которые имели смысл лет 10 назад, они больше не релевантны. Надо изобретать новый словарь терминов, чтобы не ходить по кругу насилия.

Но тебе не кажется, что в общении с конкретными людьми мы это всё равно считываем – человек левых взглядов или правых?

Можно сказать – человек консервативных взглядов или свободолюбивых. С левым и правым получилось так, что ХХ век оставил сложное наследие. Далеко не всё, что реализовывал Советский Союз, было левым, в общем-то СССР был империей. А империализм – это правое понятие. Так что всё надо сегодня рассматривать в сложной оптике, а не прямолинейной.

Кадр из фильма «Серые кони» (2016)

Я помню, что в относительно мирное время – в 2016–2020-х годах – в Украине достаточно сильно конкурировали левые и правые идеи. Сейчас это всё отошло на задний план. И, может быть, зарождается какая-то новая общественная идея?

Конкуренция – это хорошее слово. И это то, что чётко маркирует отличие украинской ситуации от российской. В российском обществе этой конкуренции нет. Консерватизм и правая идеология исходят сверху, от власти, которая насаждает эти идеи в обществе. В Украине это конкурентная среда, где разные идеи соперничают друг с другом. И уж со своими ультраправыми мы бы точно справились сами. Несмотря на конфликты, в стране движение за права человека только росло и расширялось в последние годы. Любая военная ситуация деструктивна для общества – она отбрасывает его назад. Результаты этого отката, наверное, будут видны немножко позже. Сегодня мы видим мощнейшую солидарность и единение людей с разными политическими взглядами, людей из разных регионов Украины. Есть понимание, что на кону само существование государства. Но появляется понимание, что война затянется, и то, как это повлияет на общество, предсказать трудно.

А ты видишь в украинском искусстве проекты, которые на качественном аналитическом уровне осмысляют то, что сейчас происходит? Или, как ты говорил, тут всё-таки нужна дистанция?

В основном работы, которые появляются, можно, наверное, отнести к активизму. Я не говорю, что это плохо. Это единственно возможная, видимо, сейчас форма. У них прямой политический посыл или плакатное содержание. Некоторые из них становятся вирусными и расходятся довольно широко. Другое, наверное, пока не очень возможно… Я бы посоветовал художникам не спешить с новыми работами на тему войны.

«Слепое пятно» на фасаде Kunstaus Kule. Берлин, 2014

Ты упомянул Сергея Жадана, рассказывая про Харьков. Знаю, что у тебя с этим первоклассным поэтом был совместный проект…

У меня была работа, сделанная в начале войны, в 2014 году, которая называется «Слепое пятно». Меня тогда посетила мысль, что доступ к информации и молниеносность появления визуальной информации, относящейся к военным событиям, скажем, последствиям военных ударов, не очень нас приближает на самом деле к картине того, что происходит. Потому что медиапространство очень манипулятивно. Я обращал внимание, что одна и та же картинка может использоваться двумя сторонами конфликта с абсолютно разным месседжем. Я тогда начал собирать из интернета снимки с войны на Донбассе, сделанные разными новостными агентствами. И параллельно с этим меня ещё интересовали разные аспекты человеческого зрения, то, как мы смотрим на всё именно в физиологическом плане. Я начал читать про разные глазные болезни, в частности, скотомы. И «слепое пятно», попавшее в название работы, – это такая точка между левым и правым глазом, где мы на самом деле ничего не видим. А наш мозг занимается работой по заполнению этого пространства в соответствии с тем, что мы видим вокруг, и в соответствии с тем, какой у нас зрительский опыт в прошлом. Мы об этом вообще не подозреваем, всё происходит вообще автоматически. Начинаем мы это понимать, только если становится что-то не так со зрением. В итоге определённых глазных болезней это слепое пятно проявляется как мутная точка или чёрное пятно.

Я тогда взял баллон с краской для граффити и стал пробовать «задувать» эти фотографии похожим образом, так же как проявляются дефекты зрения. И в 2014 году в Берлине мне предложили сделать такой большой баннер на фасаде здания. В то же время появилась идея коллаборации с Сергеем Жаданом, потому что мы оба из Харькова. Чтобы сделать какую-то более погружающую в контекст деталь, которую можно было бы увидеть вблизи. Я выбрал изображение разрушенного здания в Луганской области, а у него был текст про расстрелянный музей из того же региона. И мы его там вывесили. Потом мы сделали в таком же духе совместную книжку.

Кадр из фильма «Серые кони» (2016)

А как ты строишь отношения «текста и картинки» в своих работах? Я имею в виду тексты, которые произносят твои персонажи…

Мне всегда было скучно, если речь идёт об интервью с персонажем или героем, снимать «синхроны», как делают на телевидении. Это решается по-разному, слова могут комментировать действия, например. Но, наверное, самый интересный приём из тех, которые я применял, был реализован в фильме «Серые кони», где мне хотелось включить цитаты из судебного дела прадеда. Они написаны ещё и довольно специфическим языком, он был другим, не таким, как сейчас. Я долго думал, как это сделать – или использовать закадровый голос, или титры. В итоге я обратил внимание на такую вещь, которая есть в выпусках теленовостей – это бегущая строка. Рассинхрон с тем, что говорит диктор: тут ещё появляется какой-то текст, и ты обе информации должен схватывать. Мне это показалось очень интересным. И в фильме появлялась эта бегущая строка, причём на разных уровнях экрана. Где-то она перечёркивает лицо людей, где-то более традиционно идёт внизу. И потом, когда мы это уже сделали с монтажёром, стало понятно, что это очень похоже на телеграфную ленту. Хотя инспирировано это было чем-то современным, но отсылало к чему-то из прошлого.

Мыкола Ридный. Фото: Ермилов-центр, Харьков

И, наверное, последний вопрос. Почему тебе важно представлять свои фильмы в среде современного искусства – в выставочных пространствах, галереях… Что это даёт фильмам?

Наверное, просто потому что это более открытая среда. Я не хочу обидеть киношников, но киносфера мне представляется более консервативной по сравнению с миром современного искусства. В кино есть определённые каноны, и люди к ним постоянно возвращаются. Кино, когда оно зарождалось как медиа, зарождалось как жанр синтетический – на стыке театра и фотографии, фиксации движущегося изображения. Время идёт, наверное, жанр уже должен синтезироваться дальше, а меняется он не сильно, на мой взгляд. Всё равно тяготеет к своей традиции. А современное искусство – это такая сфера, которая обновляется постоянно за счёт других сфер. Оно постоянно ставит перед собой вопрос, что такое оно само? И этим вопросом расширяет свои границы. Тут для меня больше инноваций, постоянных пересмотров границ, сомнений, а это для движения вперёд очень важно.

Хотя в кинотеатрах, в кинозалах тоже показывались мои фильмы. И я и дальше в этом заинтересован. Просто в том, что находится в кино в мейнстриме – там я не вижу для себя пространства. Но есть, конечно, более экспериментальные, нишевые фестивали и инициативы. В целом мои фильмы – где-то на стыке между выставочным залом и кинотеатром, где-то посередине.